La defensa del territorio, de la identidad campesina, la soberanía alimentaria y el fortalecimiento de la economía, ha sido el motor para que desde hace varias décadas las comunidades campesinas en Colombia se organicen e impulsen procesos que les permitan permanecer en los territorios con autonomía. Esto ha ocurrido en medio de un contexto difícil, marcado por la presencia de actores armados ilegales y por la ausencia de políticas sociales del Estado.

En una entrevista al medio Trochando Sin Fronteras, Robert Daza, líder social y congresista, señaló que desde 1990 estos espacios comenzaron a ser nombrados como Territorios Campesinos Agroalimentarios -Tecam-, figura que se replicó en varios departamento del país, impulsados de manera particular por el Coordinador Nacional Agrario.

En el 2024, con la expedición del decreto 780, el Gobierno Nacional ordenó agilizar los procedimientos para formalizar esta figura. Una forma de organización campesina en la que, como el mismo decreto lo señala, el Estado reconoce a los campesinos como sujetos de especial protección constitucional y genera un marco legal para blindar su permanencia y defensa del territorio.

Desde agosto del año 2024 la Agencia Nacional de Tierras -ANT- ha recibido 25 solicitudes formales de Tecam en todo el país, en las que están involucradas más de 100 organizaciones campesinas. Una de esas solicitudes fue presentada por campesinas y campesinos de El Carmen de Atrato, Chocó, único municipio de este departamento que actualmente se encuentra adelantando este proceso.

Desde el 2023 en El Carmen de Atrato se avanza en la conformación del Tecam, una iniciativa impulsada por la Plataforma del Campesinado, conformada por organizaciones como la Asociación de Juntas de Acción Comunal de El Carmen de Atrato, la Corporación Campesina Piedra de Sol, Asocantroc, los Guardianes del Río Habitan, Agroecotur Guaduas, y más de 17 Juntas de Acción Comunal, con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población campesina.

En el 2024, estas organizaciones realizaron la solicitud formal ante la Agencia Nacional de Tierras, y el 12 de mayo del 2025 recibieron respuesta positiva para comenzar la revisión, lo que plantea varios pasos a seguir por parte de la ANT antes de formalizar el Tecam.

Marcela Sánchez, coordinadora conjunta de la Plataforma del Campesinado y representante legal de la Corporación Campesina Piedra del Sol, cuenta que parte de la motivación para iniciar este camino fue la falta de reconocimiento de los derechos de los campesinos en el territorio y la necesidad de volver a convertir el municipio en la despensa agrícola del Chocó.

“El Carmen fue un municipio productor de alimentos y esa vocación se ha perdido por el conflicto armado, por la entrada de la minería y de multinacionales que captan mano de obra, además de otras razones. Por ello como campesinos y campesinas pensamos que es súper importante el cuidado del territorio, la autonomía, la soberanía alimentaria, conservar las tradiciones y hacerle honor a la memoria de nuestras ancestras y ancestros que estuvieron por estos lugares y nos inculcaron también el amor por lo que es nuestro”, dice Sánchez.

Las organizaciones cuentan con la asesoría directa de la Agencia Nacional de Tierras y el acompañamiento permanente del Coordinador Nacional Agrario, el Centro Socio Jurídico Siembra, la Corporación Jurídica Libertad y el Instituto de Estudios Interculturales del Pacifico.

El acompañamiento de la ANT es clave en este punto, porque busca que todo lo planteado por las comunidades se ajuste a la norma. Así lo señala Jorge Niño, coordinador jurídico del equipo nacional de Tecam para la Agencia Nacional de Tierras: “lo que hacemos es acompañar a las comunidades en su proceso de solicitud de reconocimiento, constitución y formalización de los territorios campesinos agroalimentarios, asegurando que todo el proceso esté en el marco del decreto 780 y del decreto 1071 del 2015”.

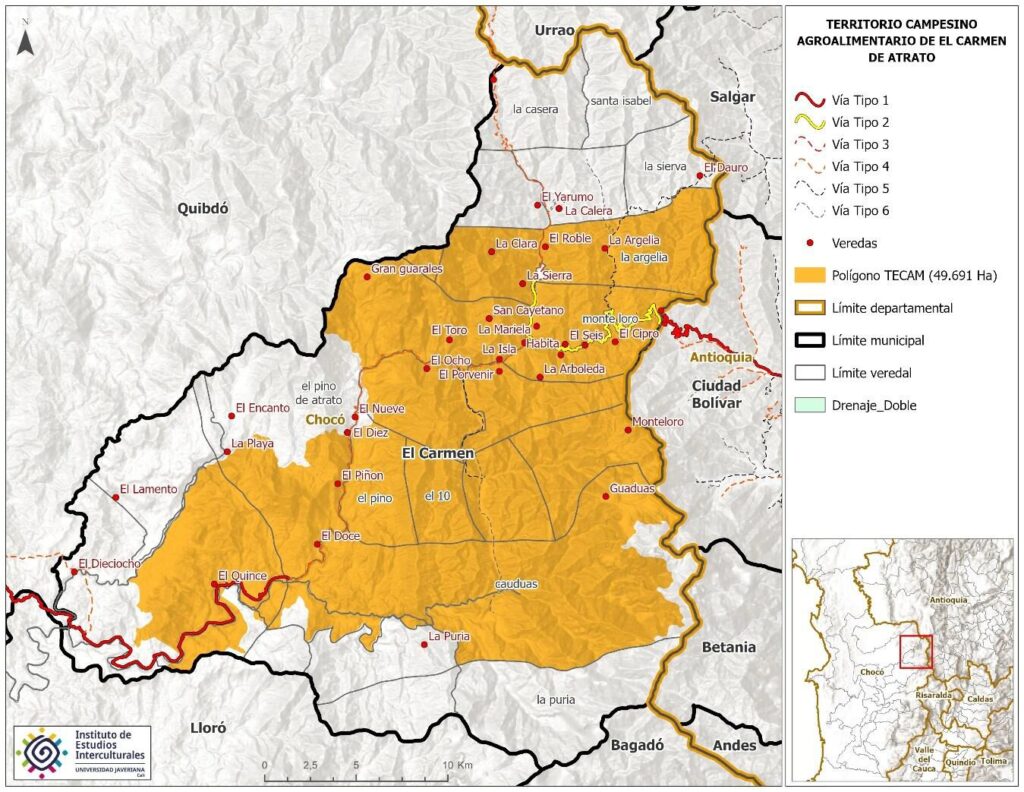

En El Carmen de Atrato el área propuesta para el Tecam abarca la mayoría de las veredas del municipio en donde actualmente se encuentran concentrados los campesinos en el territorio. Representa una porción significativa del área rural, respetando los territorios afrodescendientes y los territorios indígenas, con 30.760 hectáreas en las que hay aproximadamente 500 familias, 2.000 habitantes y 24 comunidades (22 veredas y 2 corregimientos).

Como lo cuenta Jorge Niño de la ANT, “los territorios campesinos agroalimentarios son territorios concebidos, habilitados y organizados históricamente por las familias, comunidades y organizaciones campesinas, en un área geográfica definida, que es lo que llamamos polígonos”.

Los polígonos son figuras de ordenamiento territorial en las cuales es necesario construir un “plan de vida digna”, el cual actúa como una hoja de ruta para mejorar las condiciones de vida. “Ese plan de vida digna, una vez se apruebe por el consejo directivo de la Agencia Nacional de Tierras, tiene ese efecto vinculante a nivel local, departamental y nacional, y debe dársele trámite, convirtiéndose en una herramienta clave para las comunidades porque permite la exigibilidad de los derechos”, dice Niño.

El plan de vida digna propuesto para El Carmen contiene los siguientes componentes: gobernanza territorial, soberanía alimentaria, economía propia, medio ambiente y bienestar social.

Esta apuesta busca mejorar las condiciones de vida de los campesinos, vinculando la producción agropecuaria y la planeación estratégica del territorio, de la mano de las comunidades y organizaciones sociales. Para la lideresa Marcela Sánchez, la formalización del Tecam aportaría al reconocimiento de la población campesina como un sujeto de derechos y, dentro de esos derechos, a la permanencia en los territorios, para reconocer la ancestralidad campesina y dar solución a los problemas agrarios como la tenencia de la tierra.

La lideresa comunitaria Doris Cardona, coincide en la importancia de estos espacios para disfrutar de los derechos en el territorio y garantizar la permanencia. “Un Tecam es un territorio que se protege para que los campesinos puedan realizar sus labores en el campo, produciendo alimento para su propio sustento y como medio para conseguir los recursos económicos para el sustento de su familia y suplir todas las necesidades”, señala.

Según el funcionario de la ANT Jorge Niño, los Tecam se constituyen en la posibilidad de brindar una protección especial para la producción de alimentos como las Appa, pero desde una perspectiva mucho más amplia de tierra, territorio y de conservación de los bienes comunes de la naturaleza, la vida digna de sus habitantes y la soberanía alimentaria, con fundamento en la agroecología y la protección de las dimensiones económica, social y cultural y ambiental del campesinado.

Un elemento positivo resaltado para las organizaciones campesinas es la autonomía, tomando en cuenta que adelantar este proceso no depende de las alcaldías municipales, sino que se desarrolla desde el nivel nacional de la mano con las organizaciones de base de los territorios. "En distintas ocasiones como organizaciones campesinas hemos intentado entrar en diálogo con la institucionalidad local y departamental pero esta situación ha sido muy compleja, y vemos que la inversión tanto en lo social como en temas de la economía campesina es débil. Por eso para nosotros es un logro muy grande poder interactuar con funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras de nivel nacional que nos dan respuestas y nos están apoyando para avanzar en este proceso", afirma una lideresa campesina promotora del Tecam.

Para Jorge Niño, el Tecam fortalece la gobernanza de las comunidades, que pueden construir sus planes de vida digna incluyendo lo que quieren, cómo lo van a hacer y cómo lo proyectan a futuro. Además, resalta la posibilidad de fortalecer la soberanía alimentaria y las economías propias: “hay soberanía alimentaria basada en la agroecología, no solo para para el día a día de la alimentación, sino para que también existan unos excedentes productivos que se puedan comercializar y que esos dineros ingresen para las mismas comunidades y puedan sortear otras situaciones y otras necesidades que tengan”, afirma.

“El compromiso social, el fortalecimiento del sentido de comunidad, el compromiso personal y comunitario es la única manera de proteger nuestro territorio, nuestra vida y estabilidad y asegurar un futuro viable para todos”, señala la lideresa Doris Cardona, para quien el Tecam será una forma de proteger el territorio de intereses externos como la explotación de los recursos naturales.

En el mismo sentido, Marcela Sánchez considera que este espacio permitirá asegurar la vocación campesina en El Carmen de Atrato, para que no exista a futuro la posibilidad de que allí se desarrollen intereses diferentes a la protección del agua, del medio ambiente, la tradición campesina y la soberanía alimentaria.

Después de la respuesta positiva que recibieron las organizaciones en mayo de este año para revisar la formalización del Tecam, quedan varios pasos como lo es la visita técnica para delimitar el polígono, la elaboración del plan de vida y la expedición del proyecto de acuerdo que es el documento que oficializará el Tecam. Todo este proceso debe realizarse en un plazo de 180 días.

Entre el 14 y el 16 de julio la ANT realizó la visita técnica, en compañía de representantes de las organizaciones sociales recorrió el territorio para delimitar la zona, caracterizar a las personas y analizar aspectos como: situación de vida desde el punto de vista económico, la situación de tierras, la seguridad jurídica con la tierra, la tenencia de la tierra, la ocupación y el uso que se le viene dando. En este momento las comunidades se encuentran a la espera de la expedición del acto administrativo por parte de la ANT que abriría el camino hacia los pasos faltantes antes de convertir el área en Tecam.

Para una lideresa de una de las organizaciones postulantes, esta es una oportunidad para avanzar hacia la autonomía alimentaria, pero también de proteger los ecosistemas, especialmente en un territorio con presencia de multinacionales. "El campesinado de El Carmen de Atrato ha sido un protector histórico de la montaña y del río, por esta razón nuestra intención a través de la conformación de esta figura es poder seguir cuidando y protegiendo las fuentes hídricas y nuestros montes, que además resguardan una gran cantidad de flora y fauna”, señala.

En el mercado de San Juan del Cesar, en un sitio conocido como El Hoyito, el olor de la carne atrae cada día a decenas de perros. Guiados por el instinto, buscan un bocado que calme su hambre. Son callejeros, pero también perros con dueño que deambulan sin supervisión. Esa escena, que debería conmover, es para muchos motivo de desprecio. No falta quien reaccione con violencia.

Así ocurrió con una perrita acostumbrada a frecuentar los expendios de carne. Los vendedores le daban restos, pero un día la paciencia se acabó. En un acto de crueldad, un hombre le cortó con un machete una de sus patas.

La noticia llegó a oídos de Aniuska Cuello, una joven que desde siempre ha tenido en el corazón a los perros y gatos desprotegidos. Es parte de la fundación Huellitas de Amor, y aquel día, al escuchar lo ocurrido, sintió que la sangre le hervía. Sin pensarlo, se dirigió al mercado. Con rabia en los ojos preguntó quién había cometido semejante atrocidad. Un testigo señaló al responsable: un carnicero del barrio Loma Fresca.

Aniuska fue directamente a buscarlo. Frente a él descargó toda su indignación: “La próxima vez que me digan que aquí hay un perro maltratado con machete, vengo con la policía y lo demando”. Repitió el mismo mensaje frente a los vendedores: “Después de que les dan comida, no quieren que se acerquen. Ellos solo regresan buscando un poco de alimento. No son culpables de nada”.

Tras el enfrentamiento, lo urgente era encontrar a la perrita herida. Durante un día entero, las voluntarias la buscaron sin éxito, hasta que finalmente la hallaron: adolorida, sangrando y con la pata parcialmente amputada.

La llevaron al veterinario Nicolás Fragozo, quien recomendó amputar la extremidad para evitar infecciones. Las mujeres de Huellitas de Amor se resistieron: era demasiado duro para ellas. Decidieron trasladarla a Valledupar en busca de una segunda opinión. Allí les dijeron que no era necesario amputar toda la pata, pero sí requeriría un tratamiento estricto, con cuidados las 24 horas.

Aniuska la llevó a su casa. Durante semanas le curó las heridas, le aplicó medicamentos y veló por cada dosis. Contra todo pronóstico, la perrita se recuperó. Perdió parte de la pata, pero camina, aunque con dificultad. Por eso la llamaron Milagros.

Hoy Milagros vive en el refugio de Huellitas de Amor. Allí recibe cuidados constantes y está a salvo de la indiferencia. Su discapacidad dificulta que alguien la adopte, pero no le falta cariño.

Aniuska es clara al explicar el problema: “A muchos les gustan los perros cuando son cachorros. Les parecen lindos, los consienten, pero cuando crecen, los dejan a la intemperie. Creen que ya se pueden cuidar solos. Y las hembras son las más perjudicadas: no quieren que se preñen y por eso las abandonan. Lo mismo pasa con las gatas, evitan adoptarlas porque se reproducen muy rápido. Si no esterilizamos, habrá cada vez más animales en la calle”.

Con desilusión añade:

—“Hay personas que prefieren pagar 400, 500 mil o hasta un millón de pesos por un perro de raza, mientras en las calles hay tantos animales pasando hambre y maltrato. Ese dinero podría salvar vidas en los refugios”.

En los barrios más subnormales de San Juan, donde abundan los lotes enmontados, es común encontrar camadas de gatos abandonados. Huellitas de Amor no tiene un espacio adecuado para ellos: se necesitan mallas especializadas, demasiado costosas para la fundación.

Por eso, las voluntarias llevan los gatitos recién nacidos a sus propias casas. Los alimentan y publican sus fotos en redes sociales hasta conseguir adopciones. También incentivan a las personas que los encuentran: les proponen cuidarlos, comprometiéndose a esterilizarlos de forma gratuita cuando llegue el momento.

La fundación nació en 2021, después de la pandemia. Ocho mujeres —Silvia Celedón, Aniuska, Dayana, Alexa, Diana, Sandra, Yofaira y Ariana— descubrieron que todas compartían la misma pasión: ayudar a los animales callejeros.

Comenzaron como un grupo de WhatsApp, donde compartían casos y se apoyaban para comprar medicinas y preparar alimentos que repartían en el centro de San Juan. Con el tiempo decidieron constituirse legalmente con la esperanza de recibir apoyo de la Alcaldía, pero este nunca llegó.

Lejos de rendirse, empezaron a realizar rifas, ventas de postres y arroz con leche para costear medicinas y alimentos. Con su propio dinero y algunas donaciones, han logrado mantener el refugio que la Alcaldía les cedió en un lote junto al colegio El Palao.

Actualmente albergan 18 perros adultos y 5 cachorros. Su capacidad máxima es de 20, pero a veces han tenido hasta 32. Cada canil cuesta alrededor de 300 mil pesos, por lo que deben priorizar entre construir más espacios o comprar medicinas.

En el último año, rescataron más de 100 animales, esterilizaron 480 y lograron 68 adopciones.

Nicolás Fragozo Gámez es veterinario desde 1978. Aunque inicialmente quiso estudiar medicina humana, terminó en veterinaria “por casualidad”. Hoy no se arrepiente: “Me siento orgulloso de mi profesión. No hay nada más gratificante que salvar la vida de un animal”.

Fragozo es uno de los principales aliados de Huellitas de Amor. Reduce costos de cirugías y medicamentos, e incluso acredita fármacos cuando no tienen recursos. Una cirugía que normalmente cuesta 180 mil pesos, a la fundación puede salirle en 80 mil.

Pero advierte que el abandono no es solo un problema de bienestar animal, sino de salud pública: “Hay enfermedades zoonóticas como la rabia o la toxoplasmosis que pueden transmitirse del animal al hombre. Por eso es tan importante la vacunación y el control sanitario”.

Fragozo celebra la reciente aprobación de la Ley Ángel (Ley 2455 de 2025), que endurece las penas contra el maltrato animal. “Antes, la Ley 1774 de 2016 solo imponía multas. Ahora, con esta nueva ley, quienes maltraten animales pueden ir a la cárcel de 3 a 5 años”.

El coordinador departamental de Zoonosis, Obed Enrique Daza Plata, confirma que a partir de septiembre los municipios recibirán recursos para destinar a esterilizaciones y cuidados. La Junta Protectora de Animales, integrada por el alcalde, el párroco y el personero, deberá garantizar su buen uso.

En La Guajira, el rescatista Álvaro Miranda ha visto realidades aún más duras. En comunidades wayuu, los perros llegan a comer heces humanas para sobrevivir. “En Riohacha los perros buscan comida en la basura o mendigan a turistas, pero en las rancherías no hay desperdicio. Es desgarrador”.

Su proyecto Tahuala —“mi hermano” en wayuunaiki— se dedica a rescatar los casos más graves: atropellados, perros con cáncer, fracturas o miasis. No hay ortopedistas veterinarios en La Guajira, así que muchos deben ser trasladados a Santa Marta, lo que es costoso.

Aunque la adopción en el departamento es mínima —la mayoría de adoptantes son de Medellín, Bogotá o del exterior—, Miranda no se rinde. Educa a comunidades y escuelas con talleres y proyecciones de cine, mostrando cómo un animal maltratado puede recuperarse. Sus redes sociales son clave: allí difunde videos que han logrado financiamiento para operaciones y motivan adopciones.

Pese a la dura realidad, Miranda reconoce un cambio positivo: “Cada vez más personas reportan casos de maltrato y se comprometen a ayudar en los rescates. Incluso en comunidades wayuu hay rescatistas comprometidos”. Fragozo coincide y añade: “Cuidar de un perro de la calle no es difícil. Un simple plato con concentrado y agua en la puerta de tu casa puede salvar vidas”.

Aniuska Cuello lo resume con una frase: “Es agotador, pero todo vale la pena con tal de ver a nuestros animalitos bien. No les puede faltar comida ni medicinas”.

Desde que era niña soñaba con tener una fundación. Hoy, a sus 28 años, ese sueño es realidad. Cada mañana, después de llevar a sus hijos al colegio, prepara una gran olla con arroz y menudencias para alimentar a sus perros. En las tardes, atiende el refugio hasta entrada la noche, antes de volver a su rol de madre y esposa. Ha aprendido a inyectar, canalizar y medicar observando a veterinarios en jornadas de esterilización.

Cansada, sí. Pero convencida de que no hay sacrificio en vano cuando se trata de salvar vidas.

En Guainía llueve sin tregua desde mediados de mayo. La temporada invernal ha sido persistente, y poco a poco los ríos que surcan este territorio —conocido por muchos como la tierra de muchas aguas— han ido ganando terreno. A pesar de que el Ideam había pronosticado una disminución de las lluvias para la segunda semana de junio, el agua sigue cayendo con fuerza y ya está provocando emergencias en Inírida, la capital del departamento.

El río Inírida se desbordó y hoy los habitantes enfrentan una emergencia silenciosa: el agua ya sobrepasó el malecón, obligó al cierre de la vía principal, inundó negocios y amenaza viviendas enteras de diferentes barrios que están cerca de la ribera.

Lo que antes era un lugar de paso obligado para comerciantes, peatones y turistas, hoy es la extensión del río profundo y oscuro, que lleva a los habitantes a pensar inevitablemente en la inundación del 2018, una de las peores de los últimos años, que dejó bajo el agua al 50 por ciento de Guainía.

La comparación no es descabellada. Según Hosny Calderón, coordinador de Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Inírida, el río está a un metro con cuarenta y siete centímetros de llegar al mismo nivel del 2018. Con un crecimiento de dos centímetros por día, si continúa lloviendo de manera intensa, señala Calderón, esta es una posibilidad. El Ideam, por su parte, ha advertido que las lluvias se extenderán hasta finales del mes de julio, un panorama que preocupa a las autoridades y a la población ribereña.

La escena es la misma en todos los barrios del municipio que están cerca del río, incluyendo el centro: negocios cerrados, vías anegadas, viviendas con agua en los patios, botes que navegan sobre lo que hasta hace unos días eran calles.

“Nos tocó cerrar todo”, dice una comerciante que tiene un almacén cerca del malecón del río Inírida, el cual lleva tres días sin abrir porque está completamente inundado. “Aquí no entra ni la gente ni la plata. Esto se volvió un charco”, agrega. En la misma situación se encuentran todos los comercios de la zona; las aguas entraron a sus negocios, dañaron la mercancía y en este momento no pueden abrir hasta que el río baje su nivel.

Según informó el medio local El Morichal, barrios como Las Américas, Villa Gladys, Barrio Obrero, El Prado, Porvenir, Villa del Río y el centro ya registran afectaciones. En algunos sectores, las aguas han ingresado a las casas por patios y entradas principales, obligando a las familias a improvisar con estibas y tablas para evitar mayores pérdidas. Varios habitantes han tenido que evacuar en canoas o improvisar puentes de madera sobre los patios inundados.

Al municipio también comienzan a llegar campesinos e indígenas de las cuencas de los ríos Guaviare, Atabapo e Inírida. Sus comunidades se han inundado y muchos se trasladan hasta la capital para buscar un lugar seguro para sus animales y pertenencias. Es el caso de Gustavo Aguirre, un campesino del río Guaviare que vio cómo el agua se llevó todos sus cultivos. “Perdí todo otra vez. No me dio tiempo ni de sacar bien las cosas, el agua subió más de lo normal. Esto no pasaba desde aquella inundación del 2018”, afirma.

Sus cultivos de yuca, plátano y ají, que alimentaban a su familia y generaban ingresos, hoy están completamente perdidos. “Uno queda solo con la pérdida”, agrega.

Las lluvias se hicieron más intensas desde el mes de junio, no solo sobre el río Inírida sino también sobre las cuencas del Orinoco, en donde desemboca. El represamiento de aguas en esa zona por la persistencia del invierno impide que el río siga su curso y baje su nivel, una situación que ya se está saliendo de control.

Actualmente, según el Ideam, el río Inírida se encuentra en alerta roja. El 7 de julio, la Alcaldía del municipio, a través del decreto 092, declaró la calamidad pública por las inundaciones, lo que le permite movilizar recursos y dar atención inmediata a las personas damnificadas. La medida fue adoptada, entre otras razones, por el aumento diario del nivel del río y el riesgo inminente de que se desborden quebradas internas como la Mataven, el Caño Vitina y el Caño Pato, que cruzan la capital departamental, como explicó Calderón a El Morichal.

Hasta el momento, según la Alcaldía, se han identificado 500 núcleos familiares damnificados en zona urbana y 1.000 hectáreas inundadas en el municipio. Sin embargo, todavía no hay claridad sobre las afectaciones en las comunidades de los ríos. “La zona rural estamos en caracterización de comunidades indígenas, sobre todo medio y bajo Guaviare donde se encuentran agricultores y ganaderos”, explica Calderón.

Además del daño a viviendas y cultivos, la emergencia ha afectado a la economía familiar. Muchos hogares han tenido que levantar electrodomésticos y muebles, mientras otros simplemente los han perdido. Según cifras oficiales, se ha brindado apoyo para rescatar 1.621 cabezas de ganado y se han entregado kits de alimentos y aseo a 449 personas.

La atención se está haciendo de manera escalonada: cada día se acude a un barrio distinto o a una comunidad afectada, dependiendo de la evolución del nivel del agua y las alertas emitidas por los comités locales de emergencia.

La Alcaldía de Inírida y la Unidad de Gestión del Riesgo han restringido el paso por el malecón y aseguran estar monitoreando la situación. Sin embargo, la comunidad insiste en que las ayudas han sido tardías e insuficientes, y exigen planes a largo plazo para mitigar futuras inundaciones.

Como afirma Hosny Calderón, las lluvias continuarán por unas semanas más, por lo que existe la posibilidad de que la situación se agrave y el número de personas damnificadas incremente.

De igual manera, todavía se está a la espera de comprender el impacto real de esta emergencia en las comunidades indígenas que están alejadas del municipio, ya que varias han reportado la pérdida total de sus cultivos y también están esperando que llegue la atención de las entidades encargadas.

Aunque esta emergencia avanza con menos visibilidad mediática, lo que está ocurriendo en Inírida revive el temor de sus habitantes a repetir el desastre de hace siete años. En 2018, según reportes de medios, la emergencia afectó a cerca del 50 por ciento de la población y dejó múltiples barrios sumergidos durante semanas, incluyendo zonas que hoy vuelven a estar bajo el agua.

“Esta vez no queremos esperar a que todo colapse para que nos pongan atención”, dice un habitante del barrio El Jardín, que aún intenta sacar el agua de su casa con baldes. “Ya sabemos cómo se siente perderlo todo”.

En San Vicente del Caguán, llueve casi todo el año. Las nubes se descargan sobre los techos de zinc, los caminos de tierra y los campos de cultivo durante al menos nueve meses, interrumpidas sólo por breves pausas de sol. El municipio, ubicado en el corazón del Caquetá, está atravesado por varios ríos que bajan caudalosos desde la cordillera. Sin embargo, y a pesar de esa abundancia de agua que parece envolverlo todo, miles de personas viven sin acceso a agua potable.

Con una población cercana a los 55 mil habitantes dispersos en una extensión de 17.875 kilómetros cuadrados, San Vicente es uno de los municipios más extensos de Colombia. La mayoría de su gente —el 51,77 por ciento— vive en zonas rurales, donde la presencia del Estado y la cobertura de servicios básicos, como el acueducto y el saneamiento, siguen siendo limitadas. Incluso en el casco urbano, —donde reside el 48,23 por ciento restante—, abrir una llave y confiar en el agua que sale de ella es todavía un privilegio incierto.

En la sabana del municipio, veredas como Santa Rosa, Tres Esquinas y Puerto Betania consumen agua directamente del río Caguán, sin ningún tipo de tratamiento. Otros centros poblados como Villa Lobos, La Novia, Las Damas, Ciudad Yarí, Villa Carmona y los Pozos, se abastecen de aguas subterráneas (aljibes) o represas artesanales mediante bombeos a gasolina o por energías fotovoltaicas privadas.

Wilman Fierro es diputado a la asamblea del Caquetá y oriundo de San Vicente del Caguán, afirma que “el municipio no cuenta con planta de tratamiento de agua en ninguno de los 18 centros poblados. Los habitantes se abastecen del agua de los caños, los ríos o aljibes, a veces en pésimas condiciones. El verano intenso puede secar los reservorios, y la gente termina consumiendo agua de donde beben los animales”.

En contraste, centros poblados como Guacamayas, Troncales, Puerto Amor y Balsillas cuentan con buenas fuentes hídricas para abastecer a las comunidades, una diferencia significativa por su ubicación privilegiada en la zona de cordillera. A pesar de esto su población tiene dificultades para acceder al agua potable.

La falta de acceso a este servicio vital genera afectaciones de salud en las personas y animales, además de daños a los cultivos. Mabel Dayana Rivas Quintero, habitante del centro poblado de Campo Hermoso, cuenta que el agua que obtiene no recibe el tratamiento adecuado: “uno cree que con hervir el agua de la represa es suficiente para matar las bacterias, pero no. Yo la uso para la comida pero no para los jugos; compro a la semana hasta dos garrafones de agua, cada uno por 10 mil pesos”, relata.

Antes de comprar el agua, su familia la consumía directamente de un aljibe, pero decidieron no volver a hacerlo porque su esposo sufre de problemas gastrointestinales y de los riñones.“Me afecta en la salud y en la economía. En los niños las diarreas, fiebres, rebote de parásitos, implican comprar medicamentos, muchas veces llevarlos al médico, y eso significa más gastos”, afirma Rivas.

La necesidad de contar con este servicio básico y la falta de respuestas por parte de las instituciones han llevado a que las personas busquen soluciones por su cuenta y se adapten a la situación. Así lo expresa Abel Jiménez Sánchez, presidente de la Junta de Acción Comunal del caserío Villalobos, conformado por 244 viviendas y unos 900 habitantes. En esta zona, el agua que se consume proviene de caños pequeños o aljibes. “Aquí bombeo el agua y la almaceno en el tanque, no le hago ningún tratamiento y la consumimos directamente. Pero en invierno se rebosa y se ensucia, y no hay otra fuente de agua que podamos usar. El gasto económico siempre se refleja, ya sea en la gasolina para bombear, en comprar bolsas de agua o por cuestiones de salud”, comenta.

Entre los esfuerzos colectivos, se destaca la compra de un terreno que fue cedido al municipio para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), con el objetivo de evitar que los vertimientos sigan yendo directamente a otro afluente. Sin embargo, después de un año, el proyecto sigue sin arrancar. También disponen de un espacio destinado a una futura represa, pero esta iniciativa no ha recibido respaldo institucional. Aunque se ha contemplado la posibilidad de ejecutarla con recursos propios, los altos costos hacen inviable su realización para los habitantes.

Los habitantes de las zonas rurales se sienten invisibilizados, sin respaldo de nadie. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, la pobreza multidimensional en el Caquetá aumentó en el 2024.

El porcentaje de personas sin acceso a agua potable en zonas rurales pasó del 17,4 por ciento al 23,8 por ciento. En las cabeceras municipales también se registró un incremento, pasando del 0,5 por ciento al 1,9 por ciento. Esto significa una desmejora en la calidad de vida de los habitantes, especialmente de la población rural. Se trata de una situación crítica, si se tiene en cuenta que la Corte Constitucional de Colombia ha reiterado en varias ocasiones que el acceso al agua potable constituye un derecho fundamental.

“Para mucha gente, el agua que llega no es de fiar. Desde sus abuelos y padres aprendieron a buscar otras formas de abastecerse, aquí mismo, en el pueblo”, dice Carolina Monrroy Bermúdez, mientras acomoda su puesto ambulante en una esquina de San Vicente del Caguán, donde lleva más de 20 años vendiendo jugo de piña.

Esa desconfianza no es nueva, y se ha ido transmitiendo junto con las estrategias para sobrevivir sin un servicio confiable. Antes, el agua se recogía en totumas, barriles de madera o tinajas de barro. Venía de quebradas cercanas, pozos cavados a mano o directamente del río Caguán. Con el tiempo, surgieron soluciones más elaboradas: aljibes que varias familias compartían, tanques de concreto, canaletas para recoger agua lluvia en los techos durante los meses más secos. En los años 2000, algunas Juntas de Acción Comunal decidieron tender sus propias redes de mangueras, conectadas sin tratamiento a nacederos y caños. No fue sino hasta 2006 que se creó la empresa Aguas del Caguán, con apoyo del municipio, para organizar una red formal de captación, tratamiento, distribución y cobro. Pero para muchos, aún hoy, esa agua sigue sin inspirar confianza.

La apariencia y calidad del agua depende del barrio y el tanque en el que se almacena, y se afecta por la calidad de las tuberías. “Aún existen tanques abiertos al aire libre, que reciben agua lluvia junto al agua tratada. A veces el agua llega día de por medio y solo unas horas en verano, y en invierno se revuelca mucho. Para mi negocio siempre he trabajado con agua de bolsa, porque es mejor evitar riesgos y que la clientela tenga confianza”, afirma Monrroy.

En el casco urbano los 83 barrios que conforman el municipio se abastecen de dos fuentes de captación que llegan a la planta de almacenamiento y tratamiento, ubicada a un kilómetro y medio del centro del municipio. El primer punto es directamente el río Caguán, que recorre 3 kilómetros hasta la planta mediante bombeo eléctrico, susceptible a fallas por apagones de nivel municipal. El segundo es la quebrada Alto Arenoso a unos 15 kilómetros de la planta, cuyo suministro llega por gravedad. La capacidad de captación es de 65.98 litros por segundo y 61.32 litros por segundo, respectivamente, durante las 24 horas del día tanto en época de invierno como de verano.

Diana Julieth Ocampo Vargas, ingeniera ambiental de la empresa Aguas del Caguán, explica que el tratamiento del agua cruda se realiza según directrices de las autoridades, mediante análisis físico-químicos y microbiológicos. “Cada mes la secretaría de salud departamental, toma muestras de agua en los nueve puntos concertados: El Campín, El Porvenir, El Jardín, La Libertad, Villa Norte, El Paraíso, Ciudad Bolívar que está en la comuna 1, Juan 23 y una en el tanque”, asegura.

“En el proceso de potabilización se utilizan químicos como el hidroxicloruro de aluminio, que permite separar las partículas y clarificar el agua. Luego de varias etapas, se aplica la cantidad necesaria de cloro para desinfectarla, y finalmente se almacena en el tanque principal, desde donde se distribuye a cada vivienda a través de válvulas sectorizadas. Por ahora, la capacidad de la planta de tratamiento sigue siendo suficiente para abastecer al casco urbano, y no se ha contemplado una ampliación”, explica Jhoan Fernández Vega Ríos, coordinador operativo del sistema.

Sin embargo, esa agua no genera confianza entre muchos habitantes. Jesús Rincón, dueño de un pequeño negocio, lo resume así: “Pagamos agua para ciertas cosas, porque desafortunadamente existe el miedo de consumirla directamente. El color y el sabor varían según el terreno, las tuberías y el tiempo de instalación, lo que genera desconfianza”. Por eso, él prefiere buscar otras fuentes. “Yo evito problemas y voy al aeropuerto, donde el batallón instaló un punto de agua potable. También hay un manantial de agua cristalina a tres kilómetros, al que muchas familias acuden con frecuencia”.

Corpoamazonia dentro del Plan Ambiental 2020–2023, confirmó que la calidad del agua no ha mejorado en varios puntos monitoreados, incluidos los tramos del río Caguán cerca de San Vicente del Caguán, y señaló que persistieron descargas de aguas negras sin tratamiento. Otro análisis realizado en 2020 reportó condiciones químicas y microbiológicas preocupantes en el río Caguán, como niveles ácidos y variaciones físicas, que evidencian contaminación continua.

En Caquetá está en marcha el Plan Departamental de Agua (PDA), una estrategia orientada a dar cumplimiento al Decreto 1425 de 2019, que establece la necesidad de articulación entre distintas entidades para la ejecución de proyectos de agua potable y saneamiento básico. A través de este plan, se busca priorizar la inversión en infraestructura, con énfasis en el mejoramiento de acueductos, la reforestación de bocatomas y obras de saneamiento (como la construcción de redes de recolección de aguas residuales que conecten los barrios con la planta de tratamiento). Inicialmente, el plan beneficiará a cuatro municipios del departamento que cumplan con criterios técnicos previamente definidos. La selección y ejecución de estas obras deberá ser concertada entre la administración departamental, el gestor del PDA y Corpoamazonía.

El diputado Wilmar Fierro menciona que “los proyectos en saneamiento básico y agua potable por parte de la población solamente se radican en esta figura o en el viceministerio de aguas –si es a nivel nacional–, pero aún no se tiene certeza de la parte tributaria o económica. Ellos son los que abren espacios en las diferentes secretarías y ministerios para tratar de sacar adelante esos proyectos de acueductos comunitarios. Para los proyectos de agua potable nosotros vigilamos que esos recursos sean 100 por ciento invertidos y necesariamente sean direccionados donde están las grandes necesidades”, afirma.

El Plan de Acción Cuatrienal 2024–2027, titulado Amazonia para el Mundo y liderado por Corpoamazonía, pretende ser la hoja de ruta para la gestión ambiental en la región sur de la Amazonía colombiana durante los próximos cuatro años. En teoría, podría convertirse en una herramienta clave para avanzar en el acceso al agua potable en municipios como San Vicente del Caguán. Sin embargo, en la práctica, lo único que contempla para esta población es la entrega de un carro compactador en 2026. Nada más.

Mientras tanto, en San Vicente —tanto en la zona rural como en el casco urbano— el acceso a agua potable sigue siendo una promesa lejana. La gente lo sabe, porque lo ha vivido generación tras generación. Y frente a la ausencia del Estado, como ha ocurrido históricamente con tantas otras necesidades básicas, no les ha quedado más opción que organizarse, resistir y buscar sus propias soluciones. Porque el agua, como la vida misma, no puede seguir esperando.

No poder llamar a sus familiares, conectarse con el mundo a través de las redes sociales o acceder a clases virtuales motivó a los pobladores del corregimiento Playa de Oro, en Tadó, a cerrar la vía nacional que comunica al departamento del Chocó con Risaralda. La huelga empezó el pasado 9 de junio y duró más de 24 horas en las que, con llantas y tablas puestas sobre el pavimento, se impidió el flujo vehicular.

La comunidad esperaba que la empresa Claro Colombia, operadora de telefonía e internet en la región, y la Alcaldía municipal los escuchara, pero la protesta solo demostró la desconexión, ya no solo digital sino física, de las familias del corregimiento con la institucionalidad.

A casi un mes de la desconexión total, el servicio se ha restablecido con falencias. Aunque la empresa asegura que la problemática de conectividad se estabilizará con repuestos que son enviados desde China —y los cuales pueden tardar hasta 45 días hábiles en llegar—, la calidad y estabilidad del servicio está en entredicho.

Consonante visitó el lugar con el objetivo de obtener información y conocer de primera mano la problemática que afecta a esta comunidad. En esta visita pudo notar que el servicio no estaba funcionando, sin embargo, se identificaron algunos puntos en los cuales llegaba la señal, uno de ellos estaba cerca de la institución educativa Nuestra Señora de Fátima de Playa de Oro. También recogió la preocupación de los habitantes, al reconocer que sus vidas ahora dependen de la tecnología.

“No teníamos conocimiento”, reconoció Deisner Luis Mosquera, secretario de Gobierno municipal, al cuestionar la intervención institucional. “Ningún líder se acercó al palacio municipal y sobre todo no hubo ningún requerimiento formal, para darnos cuenta la situación que estaban viviendo”, agregó. Sin embargo, una vez se enteraron, la Alcaldía buscó a la empresa de telecomunicaciones y pudo conocer que se estaba ante un daño en las torres de comunicaciones.

“Una vez nos reunimos con el personal de la empresa Claro nos dirigimos hacia la comunidad con el objetivo de restaurar la señal. Cabe resaltar que una vez nos enteramos realizamos las acciones concretas para poder mitigar dicha problemática”, agregó Mosquera.

El funcionario reconoce que los problemas de conectividad y la falta de acceso a la información generó una gran angustia para los habitantes Playa de Oro, pero dice que sería importante que la comunidad se acerque a la institución y busque el respaldo de los funcionarios, antes de tomar las vías de hecho.

Por otro lado, hay quienes refieren que en el alto San Juan están sin doliente. Maruja, una lideresa de Playa de Oro, explica que al sentirse desamparados y no saber dónde acudir decidieron tomar las vías de hecho. “Es la única forma en la que nos pueden escuchar. Llevábamos más de veinte días sin señal, no tenemos certeza de cuando se pueda restablecer el servicio. Desde hace mucho tiempo venimos presentando esta problemática: se daña la señal y no viene ningún representante de Claro a reunirse con la comunidad y explicar qué es lo que pasa”, explicó.

Ante las frecuentes fallas en la cobertura de telefonía, las comunidades lamentan que están pagando planes de celular a los que no le están sacando mayor provecho.

Durante los días que persistió la falla solo se contó con señal en algunos puntos. Allí los dispositivos se cuelgan de las antenas, pero hay ocasiones en las que la conexión se pierde del todo y cuando el internet se restablece es lento e intermitente.

“Cada vez que no hay conexión de internet nos vemos afectados todos pero, sin duda alguna, los más perjudicados son los estudiantes y más si toman clases virtuales”, contó Leicer Andrés Mosquera Pino, estudiante de Zootecnia en la Universidad Nacional Abierta a Distancia.

“Los estudiantes nos vemos muy afectados por el tema de la señal. En mi caso me debo desplazar a otros lugares como al casco urbano para cumplir con mis objetivos académicos. Frecuentemente nos vemos perjudicados, la tecnología es nuestro mejor aliado porque hoy en día cualquier tipo de investigación se busca en internet”, afirmó.

Las fallas en la conectividad lo han hecho sentirse aislado, y frecuentemente debe pedir a compañeros de otras regiones que le ayuden a entender lo que se ha perdido.

El pasado 15 de junio se restableció el servicio de telefonía móvil en la comunidad de Playa de Oro. La comunidad espera una solución definitiva para que la interrupción de este servicio no vuelva a presentarse, ya que no es la primera vez que ocurre y que afecta el desarrollo de la vida diaria en el territorio.

A orillas del río Guaviare, en el departamento del Guainía, habitan los pueblos Sikuani y Piapoco. Sus comunidades se extienden a lo largo del cauce, entre aguas abundantes en peces y tierras fértiles donde brotan la manaca y la yuca. Pero en ese entorno que parece generoso, cada año se repite una paradoja dolorosa: decenas de niños indígenas enfrentan la desnutrición.

La escena es la misma cada tanto: niños y niñas delgados, con costillas sobresalientes, pelo escaso y opaco. Si bien los casos se presentan en otras etnias y en los cascos urbanos de los dos municipios del departamento, la mayoría de los niños con desnutrición que se han identificado son parte de estas comunidades del río Guaviare.

Según datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) regional, en lo que va del 2025 se han identificado 26 niños en estado de desnutrición, 16 hacen parte de las comunidades de este río en cercanías del municipio de Barrancominas. Según Germania Gil, nutricionista del Hospital Departamental Intercultural Renacer, los casos registrados son niños menores de cinco años, especialmente entre los seis meses y los dos años.

Pata María del Mar Miranda, jefe de la oficina de asuntos indígenas del hospital, en la actualidad los casos más graves se concentran en las comunidades de Pueblo Nuevo, Laguna, Murciélago y Carpintero. Allí el tipo de desnutrición más frecuente es la aguda moderada que se caracteriza porque el peso del niño es menor al que debería tener para su altura y por una pérdida reciente del peso. Sin embargo, también han encontrado casos de desnutrición severa, que es grave y requiere de atención médica urgente.

“La misma OMS ha definido la desnutrición como una enfermedad social porque es el resultado de una inseguridad alimentaria en los hogares”, afirma Germania Gil. Este es un problema complejo y multicausal, que según voces expertas como el ICBF y Asocrigua debe ser entendido de manera amplia, especialmente en un departamento en el que la mayoría de su población es indígena.

La desnutrición en el departamento de Guainía no se puede explicar por una sola causa, pues como señala Delcy Castro, líder del área de gestión integral del riesgo en salud del hospital departamental, “la desnutrición es un problema que tiene muchos determinantes sociales”. De esta manera se identifican varios factores que predominan en un territorio extenso, con presencia estatal insuficiente y diverso culturalmente, que exige atención desde un enfoque diferencial.

Falta de acceso al agua potable: La población de Guainía carece de agua potable, especialmente las comunidades indígenas que se encuentran a horas o días de distancia de la capital del departamento. “Guainía es tierra de muchas aguas, pero muchas aguas ¿en qué condiciones? Muchas aguas sucias, muchas aguas contaminadas, muchas aguas con mercurio”, señala Marcela Quintero, autoridad del pueblo Curripaco y coordinadora de infancia, niñez y familia de la Asociación del Consejo Regional Indígena del Guainía (Asocrigua). Añade, además, que el agua que se está consumiendo en el territorio no está en condiciones aptas.

Así lo identifica también María del Mar Miranda, para quien la falta de agua potable es uno de los factores predominantes que marca la desnutrición de los niños. Dice que muchas personas toman el agua directamente del río, de pozos y de agua lluvia, lo que genera afectaciones a la salud: “no estamos acostumbrados a hervir el agua, esto genera parásitos y diarreas, fácilmente una diarrea se puede convertir en una desnutrición”, dice.

Dispersión geográfica: En el departamento el transporte se hace principalmente por los ríos, las comunidades se conectan de esta manera y muchas de ellas están a días de distancia del centro de salud más cercano. “Las familias pueden demorarse 6 días para poder acceder al servicio de salud”, dice Andrea Caro, referente de nutrición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), regional Guainía.

Cuando los niños se enferman esta situación dificulta que las familias puedan trasladarlos a uno de los puestos de salud que existen en algunas comunidades indígenas o incluso a Inírida, por lo que la atención médica se da en estados avanzados de desnutrición.

Factores culturales: En la atención a los pueblos indígenas desde la medicina occidental se generan choques culturales. Como señala Andrea Caro, las comunidades tienen una percepción distinta de enfermedades como el bajo peso y la desnutrición, lo que genera retos para la atención que debe pasar primero por entender las realidades. “Tenemos que entender culturalmente cómo es su comportamiento”, dice Marcela Quintero de Asocrigua.

Además, instituciones como el hospital departamental y el ICBF, han identificado que algunas personas tienen desconfianza en las instituciones, lo que genera una barrera para llegar a las comunidades y complementar la atención de la medicina tradicional con la occidental.

María del Mar Miranda, explica que para muchos pueblos indígenas del Guainía como los Piapoco y los Sikuani, la desnutrición no es una enfermedad, sino un estado espiritual.

Así lo confirma Deyanira García, capitana indígena de la comunidad Matraca, en el resguardo Paujil. Para ella lo que las instituciones llaman “desnutrición” muchas veces no es solo falta de comida, sino falta de conexión con los saberes tradicionales y con los espíritus de la naturaleza. Su voz, como la de muchas mujeres sabedoras del Guainía, recuerda que la solución a la desnutrición no es solo técnica, sino cultural, espiritual y colectiva.

Marcela Quintero de Asocrigua coincide con esta visión, para ella las comunidades indígenas dan un alto valor al concepto de las abuelas, abuelos, sabedores y del payé (médico tradicional), por eso cuando algún mal aqueja el cuerpo son los primeros en ser consultados por su rol como autoridades en los territorios.

En algunos casos, el payé identifica males espirituales en los cuerpos de los niños que son tratados inicialmente con medicina ancestral. “Ellos tienen que terminar ese tratamiento tradicional antes de que nosotros apliquemos un tratamiento”, afirma Andrea Caro del ICBF al referirse a la medicina occidental.

Más allá del respeto por lo tradicional, existen algunos factores que impiden que las niñas y niños sean atendidos de manera complementaria por la medicina occidental. Por un lado, las distancias de las comunidades son un elemento determinante para la atención oportuna, en los territorios más alejados no hay centros hospitalarios. “A veces los enfermeros que hacen presencia no tienen medicamentos o no tienen más que sus propias manos para atender. Entonces, quien hace presencia constantemente en una comunidad es el sabedor, es el el payé, es la sabedora, es la partera, el médico tradicional. Ellos son los primeros en reaccionar en estos casos”, señala Marcela Quintero.

Agrega que las condiciones en los territorios son muy precarias y por eso, en muchas ocasiones, cuando finalmente se consigue llegar a un centro médico los niños están en condiciones graves. “Por eso nosotros los pueblos indígenas hemos hablado mucho y hemos peleado por el SISPI, que es el sistema propio intercultural indígena”, señala.

Además, Marcela Quintero identifica un reto que es la necesidad de hacer pedagogía en las comunidades para explicar en qué momento puede ser necesario juntar los dos tipos de medicina para atender a los niños. Esto desde Asocrigua y otras instituciones se hace a través de conversaciones con población y autoridades indígenas, “nosotros como pueblos indígenas le damos mucha importancia a la palabra”, dice.

En estos procesos la palabra es fundamental, especialmente por el choque entre el mundo indígena y occidental que genera desconfianzas, debido a que todavía son desconocidos los protocolos o formas de actuar de la institucionalidad. Esta falla en la socialización de las formas de atención marca la reacción de muchas familias indígenas: un niño es internado en el hospital por desnutrición, días después por desconfianza la familia lo retira del centro médico y lo regresa a la comunidad sin superar la enfermedad.

“Muchas veces los padres esconden a sus hijos, porque al tratarse de una desnutrición tienen la concepción de que el ICBF o la comisaría les va a quitar a sus niños”, afirma María del Mar Miranda. La situación es más compleja cuando por el nivel de desnutrición los menores deben ser trasladados a otras ciudades como Bogotá o Villavicencio, “son familias que nunca han salido del territorio, obviamente ellos generan un rechazo al sector salud”, dice Andrea Caro.

Según Caro, a esto se le suma que son familias sin ingresos fijos, que al salir de sus comunidades deben abandonar a sus otros hijos y sus tareas diarias, además de tener que suplir gastos como hospedaje, alimentación y transporte sin contar con los recursos necesarios.

Este es un punto importante a tomar en cuenta porque, como lo señala la autoridad indígena Marcela Quintero, “los pueblos indígenas que habitamos en el departamento tenemos cierta negación o cierto rechazo por lo occidental”, además considera que falta credibilidad hacia la institucionalidad. Lo que implica una necesidad de comenzar por la palabra para fortalecer las posibilidades de que niñas y niños sean atendidos de manera oportuna.

Como lo señala el ICBF, en lo que va del 2025 el 62 por ciento de los casos de desnutrición se concentran en las comunidades de las etnias Piapoco y Sikuani ubicadas en los márgenes del río Guaviare. La razón de la enfermedad en este territorio pasa también por la dificultad para acceder al sistema de salud y por la desconfianza en el mundo occidental, pero tiene un adicional relacionado con los factores culturales.

Anteriormente estos eran pueblos seminómadas, es decir, comunidades que se asentaban por algún tiempo en un territorio para después moverse a otros puntos, en un ciclo calculado entre los departamentos de Meta y Vichada. Sin embargo, como lo señala la Unidad para la Restitución de Tierras, entre la década del 60 y 70 la llegada del narcotráfico, de grupos armados ilegales y los intereses extractivistas, despojaron a estos pueblos de sus territorios ancestrales obligándolos al confinamiento y desplazamiento forzado. Algunas de estas comunidades terminaron asentándose en el río Guaviare, en límites de los departamentos Guainía y Vichada.

Esto generó un cambio abrupto en sus dinámicas de vida, como lo señala la jefe de asuntos indígenas del hospital departamental María del Mar Miranda, quien afirma que para obtener el alimento estos pueblos se trasladaban entre los territorios, pero ahora sin tener la posibilidad de moverse se ven obligados a comer lo que el entorno les provee que no siempre es balanceado. “Hoy por hoy se asientan en un en un solo lugar, pero no tienen la cultura de cultivar”, afirma. Este rasgo cultural ha sido el determinante para que en estas comunidades se registren la mayoría de casos de menores con desnutrición.

En Guainía, solo una entidad presta servicios de salud: el Hospital Departamental Intercultural Renacer. Según Delcy Castro, líder del área de gestión integral del riesgo en salud, esta institución desempeña un rol crucial en la atención de niños con desnutrición aguda, siguiendo los lineamientos de la resolución 2350 de 2020 del Ministerio de Salud. Allí, nutricionistas especializados definen tratamientos, suministran fórmulas terapéuticas y desarrollan procesos de estabilización y recuperación nutricional.

El hospital también coordina con el ICBF y Prosperidad Social para asegurar intervenciones complementarias y rutas integrales de atención, fundamentales en un territorio donde muchas comunidades se encuentran en zonas de difícil acceso. Como afirma María del Mar Miranda, actualmente los equipos básicos tienen el reto de abarcar todas las cuencas hidrográficas y llegar a cada comunidad y vereda del departamento.

Esta es una necesidad en la que coinciden las diferentes instituciones, sin embargo, señalan que se debe implementar de manera estratégica. Marcela Quintero de Asocrigua dice que es necesario que las brigadas en los territorios se realicen con acompañamiento de las propias comunidades para generar confianza y hablar con todos los actores clave como las autoridades tradicionales, los pastores evangélicos, los liderazgos y los sabedores. “Que vayan personas que hablen la misma lengua, incluso mucho mejor si son de esa ribera para que genere confianza, credibilidad”, agrega.

Quintero insiste en la necesidad de no buscar una “receta general” como solución a los problemas de desnutrición en el departamento, porque no se trata solo de aplicar el enfoque diferencial en pueblos indígenas, sino comprender que cada río tiene sus particularidades, al igual que cada pueblo indígena y las comunidades que los componen. “Los programas que van dirigidos a la población indígena muchas veces se hacen desde un escritorio, aquí en el casco urbano o , peor aún, en el gobierno central y no están ajustados a la realidad de nuestro territorio”, afirma.

Como indica Andrea Caro del ICBF, es fundamental entender la cultura y realidad de los pueblos indígenas para hacer una buena atención para los menores con desnutrición, al tiempo de generar prevención. “No podemos llegar a imponer, sino tratar de entenderlos, de conocer sus necesidades, de saber su forma o su modo de vivir y nosotros hacerles acompañamiento”, dice.

Este trabajo articulado es fundamental para atender a los menores y a sus familias, y mejorar las condiciones de vida a largo plazo, pues como afirma la nutricionista Germania Gil, a largo plazo la desnutrición genera deterioro corporal, del sistema funcional de los órganos y en el desarrollo psicosocial, y esto implicaría que “las futuras generaciones van a tener un detrimento causado por esta enfermedad”.

Lo que comenzó como una solución creativa para incluir a todos los niños en los ensayos escolares terminó convirtiéndose en uno de los eventos culturales más importantes del Chocó. Fue en el salón de clases de la profesora Beatriz Garcés, mejor conocida como la “seño Male”, donde surgió la idea de hacer un baile colectivo —la Jota— para que ningún niño se quedara por fuera. Tiempo después, esa iniciativa se transformó en la Jotatón, un festival que cada año reúne a decenas de agrupaciones de danza de todo el país en el municipio de Tadó, con un mismo propósito: celebrar la cultura afrocolombiana a través del movimiento y la tradición.

Este año, del 30 de mayo al 2 de junio, se llevó a cabo la doceava versión del festival. Más de 35 agrupaciones, provenientes de municipios como Lloró, Bagadó, Condoto, Quibdó y Río Iró, así como de otras regiones del país como Medellín, Bogotá y el Valle del Cauca, bailaron de manera simultánea la Jota, un ritmo de origen español que fue transformado por los africanos esclavizados hasta convertirse en una danza tradicional del Pacífico colombiano.

La plaza central de Tadó se llenó de color, música de chirimía, sabores de la gastronomía chocoana y bebidas ancestrales como el viche. En esta ocasión, además, el evento rindió homenaje a su creadora, la profesora Beatriz Garcés, docente de danza y directora del grupo La Platina, de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Pobreza. Consonante habló con ella sobre cómo nació la Jotatón, qué ha significado para el municipio y cómo vivió el homenaje que le hicieron en esta versión del festival.

“Esta propuesta vino porque teníamos muchos niños en los ensayos, y al ser tantos no podía darles participación a todos”, cuenta la profesora Garcés, “pero si bailaban una jota, sí. Hacíamos grupos de cuatro y me bailaban todos. Cuando empezamos a hacer un baile participativo en el que todos estuvieran, empezó a gustarme cómo se veía en los ensayos”, afirma.

Beatriz Garcés: Por eso empecé a agruparlos, porque la Jota se baila en grupos de cuatro, dos hombres y dos mujeres, o únicamente mujeres. Desde ahí vi que todos los niños que iban a ensayar podían participar en el baile de la Jota.

Poco a poco se fue organizando esa idea, empecé a verla bonita en los ensayos. Luego la sacamos al parque como una actividad del programa Danza Viva y como dice Ámparo Grisales: “me ericé”.

Desde allí surge la idea de invitar grupos amigos, nos encontrábamos en todos los eventos: dos, cinco, quince grupos y hoy contamos con treinta y cinco.

B.G: Desde que empecé a estudiar me gustó la danza, aunque hoy muy poco la practico porque me duele todo el cuerpo. Me he dedicado a dirigir e impulsar para que se realice más la práctica de la danza ancestral. Desde que llegué a la Institución Educativa Nuestra Señora de la Pobreza empezamos a crear el grupo, a mediados del año 2002 se comenzó con la agrupación de danza, éramos pocas personas. Poco a poco fueron llegando, nos enamoramos del baile. Hoy tenemos muchos niños en el equipo, e incluso hacemos parte del programa Centro de Interés del Ministerio de Cultura.

B.G: Es una emoción muy grande, le doy gracias a Dios por permitir este momento y recibir estos honores en vida. Agradezco de corazón a cada uno de los niños que han sido integrantes del grupo La Platina, sin ellos esto no hubiese sido posible, gracias a este grupo existe la Jotatón, por eso digo: insistir, resistir, persistir en todos los ensayos, aquí estamos. Este es un evento grande para el municipio de Tadó, donde se dinamiza la economía, el turismo y la gente se siente feliz con el evento, porque la Jotatón es de Tadó.

B.G: Para mí fue una sorpresa. Me sentía mal porque hacían las reuniones y no me llamaban, hasta que un día a alguien se le salió, y al darme cuenta se me aguaron los ojos. Por eso le agradezco al alcalde Juan Carlos Palacios ya que fue una iniciativa de él, y sobre todo el tener presente que la danza es una integración social.

B.G: Una vez fuimos invitados a un evento que se hacía alterno al Petronio Álvarez, –Colombia Danza–realizado por el Instituto Popular de Cultura, y nos montaron a la tarima principal, fue una experiencia maravillosa con los niños, sentir el poder de estar en ese escenario.

B.G: Todos los días pienso en dejar de dirigir el grupo de danza debido a que no hay apoyo. Pero los niños me motivan a seguirlo haciendo, he hecho juramento, pero luego cuando me preguntan si hay ensayo me hacen romperlo.

B:G: El nombre nace debido a que yo crecí escuchando todo lo de la platina, teníamos una calle que se llamaba la platina, también un río. Pero, sobre todo, es un metal precioso y por eso fue lo primero que se me vino a la cabeza.

Más de 126.895 personas han sido víctimas de desaparición en Colombia hasta el 1 de diciembre de 2016. A medida que pasan los meses la lista de casos de la Unidad de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) continúa aumentando, a esto se le suma las solicitudes de búsqueda que actualmente son cerca de 38.000. La dimensión real de la desaparición en el país todavía no es clara, lo que genera retos para entidades y organizaciones que se dedican a la búsqueda.

Este hecho continúa ocurriendo en el país. Desde 2017 hasta 2024 el Comité Internacional de la Cruz Roja ha documentado un total de 1.929 casos de desaparición que, sin embargo, no representa el total del fenómeno en Colombia. En medio de este contexto entidades del Estado, familiares y organizaciones de la sociedad civil, conmemoran en los últimos días de mayo la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, una ocasión para honrar la memoria de las miles de personas dadas por desaparecidas y de quienes de manera persistente las buscan.

La UBPD como entidad extrajudicial que surgió con el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc, lidera en el país la búsqueda de estas miles de personas, para, entre otros objetivos, restablecer los derechos de los familiares víctimas de desaparición.

A propósito de esta conmemoración, Consonante conversó con Gabriel Burbano, director de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales de esta entidad, para entender el impacto de la desaparición y los retos de una entidad que hace procesos de búsqueda en un contexto de alta complejidad como el colombiano.

Consonante: ¿Qué significa la desaparición en el marco de las violaciones de los derechos humanos?

Gabriel Burbano: Especialmente en esta semana, reconocemos que la desaparición sigue siendo un hecho, no solamente en Colombia sino en el mundo.

Pero todos estos esfuerzos los hacemos y los tenemos en cuenta, porque volvemos a recordar que hay un país que vivió el flagelo de la guerra, como es Colombia, y que esta institución está creada gracias a la incidencia de las familias y de las víctimas de desaparición, quienes crearon y fortalecieron esta institución en los acuerdos de paz.

Nuestra labor como Unidad de Búsqueda siempre es visibilizar el trabajo de estas familias buscadoras y también de sus allegados, porque hay un principio muy importante en la búsqueda y es que a las personas dadas por desaparecidas las pueden buscar no solamente sus familiares sino sus allegados, sus vecinos, sus hermanos o hermanas que crecieron con ellos y que no necesariamente tengan ese lazo consanguíneo.

Esta semana, en la que conmemoramos el Día Internacional de la Desaparición, es un escenario de memoria y también para reivindicar que la búsqueda tiene un proceso de reparación con las familias. Que tenemos una institución humanitaria y extrajudicial pública del Estado que tiene esta función como un mecanismo transicional en el marco de la implementación del acuerdo de paz.

C: ¿Qué retos surgen al realizar la búsqueda de personas en un contexto de persistencia del conflicto armado?

G.B: Primero, el reto es llegar a todos esos territorios en los que hoy la entidad no tiene sedes o donde no cuenta con instalaciones.

Para ello la Unidad ha generado todo un despliegue territorial y operativo, creando más de 28 grupos internos de trabajo en todas los capitales y departamentos, incluido el corredor amazónico. En los departamentos de Amazonas, Vaupés, Guainía y Guaviare tenemos personal que también atiende a las personas buscadoras.

Contamos con una serie de estrategias, especialmente la denominada de contacto diferenciado y permanente, que cuenta con la capacidad operativa para recorrer el territorio por una vía itinerante, y eso implica contar con una unidad móvil que se llama la Ruta Buscadora, que se lanzará el próximo semestre. Esperamos impactar a más de 60 municipios en el sur del país, que no tienen presencia o que la presencia del Estado es escasa.

Por otro lado, están los retos en tecnología y cruce de información. Aún tenemos dificultades para acceder a la información de las personas dadas por desaparecidas, por eso es importante que las familias se sigan acercando a la Unidad a hacer sus solicitudes de búsqueda y hacer sus tomas de muestras genéticas, porque es importante seguir caracterizando y saber a quiénes estamos buscando.

Y finalmente, los retos presupuestales, sin duda alguna la búsqueda es un ejercicio muy costoso y una Unidad de Búsqueda requiere de bastantes recursos para lograr esta titánica tarea de buscar a más de 126.000 personas dadas por desaparecidas.

C: ¿Cómo la UBPD trabaja de manera conjunta con las personas buscadoras en los territorios?

G.B: La participación en la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas se comprende en tres niveles, un nivel estratégico, un nivel técnico y un nivel operativo.

En el nivel estratégico está el consejo asesor, que es un espacio natural donde las organizaciones se eligen entre sí para poder acompañar las decisiones que lidera la directora general, en este caso la doctora Luz Janeth Forero.

Adicionalmente, están los elementos técnicos y tácticos, en donde las organizaciones y familias acompañan a los grupos internos de trabajo en el seguimiento de casos, aportan información de acuerdo con los planes regionales de búsqueda que ayudan a fortalecer los planes operativos. Pero, finalmente, está un nivel que es muy importante y es lo operativo, es decir, ¿cómo puedo participar, dónde, cuándo y a qué horas?

Y esta participación arranca no solo desde la presentación de la solicitud de búsqueda, sino también en las decisiones informadas que las familias van tomando en todo el proceso, en la toma de muestras, en la entrega digna, también el reencuentro de personas encontradas con vida.

Porque hay algo que recordar y es que nosotros buscamos bajo el carácter humanitario, tenemos un principio muy fundamental que es buscar a las personas pensando o presumiendo que aún se encuentran con vida.

Entonces, ese también es un elemento fundamental para materializar la participación. Y obviamente eso lo realizamos a partir de la garantía del derecho a la información por medio de una estrategia de contacto, pero también a partir de fortalecer los enfoques diferenciales, étnicos y de género.

Hoy tenemos todo un despliegue importante en nuestros enlaces de diálogo y tejido social, que son personas que se encargan del contacto, de materializar la participación en el territorio, pero también de identificar las necesidades diferenciales en el territorio.

Este gran equipo a nivel nacional ha permitido la materialización especialmente del enfoque de género. Hoy, por ejemplo, más del 60% de las personas que buscan son mujeres, porque también desde la entidad hemos reconocido que la búsqueda tiene una participación muy incidente de mujeres en todos sus procesos.

Entonces, en conclusión, tenemos una participación vista desde esos tres niveles que nos permite tener una lectura integral de las distintas decisiones que toman las familias y las organizaciones de allegados en todo el proceso de búsqueda.

C: Una de las estrategias para avanzar en el proceso de la Unidad es Búsqueda Inversa, ¿en qué consiste y cómo las personas pueden acceder a ella?

G.B: Búsqueda Inversa es una estrategia coordinada entre la Jurisdicción Especial para la Paz, el Instituto Nacional de Medicina Legal y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, con el fin de ubicar a las familias que no han podido encontrar a sus seres queridos, pero estos cuerpos hoy se encuentran en algún laboratorio o en algún lugar de disposición, ya sea el Instituto o en un cementerio, y son cuerpos identificados que aún no han sido reclamados por las familias.

Lo que busca esa estrategia es buscar a su familia, buscarle a este cuerpo su familiar, su doliente y es así como tenemos toda una estrategia de comunicaciones que lanzamos por redes, que lanzamos por televisión, que lanzamos por radio, por la página web y tenemos una página web específica para identificar los perfiles, para saber a quiénes estamos buscando. Las familias una vez puedan identificar si algún ser querido se encuentra en esta página, llaman directamente a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y aquí iniciamos todo el proceso con el fin de lograr la entrega digna del cuerpo identificado no reclamado.

Desde el mes de marzo, Colombia atraviesa la primera temporada de lluvias del año que, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), está marcada por precipitaciones por encima de lo normal y finalizará aproximadamente a mediados de junio.

La intensidad de las lluvias ha generado afectaciones en gran parte del país, además de alertas por incremento en los ríos y crecientes súbitas en todas las zonas hidrográficas. Una de las zonas con altos niveles en este momento es la del río Amazonas que se encuentra en alerta naranja, afectando de manera particular al municipio de Leticia.

En los últimos meses las lluvias han sido fuertes y constantes, lo que ha provocado inundaciones en el municipio, principalmente en los barrios que se encuentran alrededor de las quebradas Urumutú y San Antonio; y en los caños Calderón y Simón Bolívar.

Sus habitantes corren el riesgo de inundaciones cada vez que llueve, además las vías públicas de estos sectores presentan encharcamientos, lo que limita el acceso de transeúntes y vehículos. Estas situaciones generan afectaciones a las viviendas, daños de los vehículos y efectos en la salud por el empozamiento de las aguas.

Nelida Mariano es habitante del barrio José María Hernández, su vivienda está ubicada al lado de la quebrada San Antonio. Ella es madre cabeza de hogar, desde hace 20 años trabaja como empleada doméstica para sostener su casa y a su familia compuesta por cuatro hijos y un nieto. Sus ingresos son insuficientes para pagar un arriendo en otro sector.

Las últimas semanas han sido de mucho movimiento en su casa, cada vez que llueve –que es casi todos los días– se prepara con sus hijos para poner sobre lugares altos los muebles, electrodomésticos y ropa para evitar que el agua que entra en la casa los alcance y dañe. Han pasado varias noches sin dormir, mientras con baldes y escobas tratan de sacar el agua, y evitan que ingresen animales que habitan en las fuentes hídricas.

Mariano afirma que no ha recibido ninguna ayuda o capacitación en momentos de emergencia. No conoce cómo reaccionar ante una situación como esta, tampoco si existe algún plan de contingencia en el municipio, “a mí me gustaría que nos ayudaran a los que vivimos por acá, porque siempre que llueve nos perjudica, más que todo a los niños”.

Las comunidades asentadas a orillas del río Amazonas, que en su mayoría es población indígena, también presenta afectaciones debido al crecimiento del caudal que ha inundado parte de las tierras en las que tienen sus chagras (cultivos), las cuales usan para el consumo de sus familias y también para comercializar.

Álvaro Sarmiento, jefe de la Defensa Civil seccional Amazonas, afirma que ya se realizó la primera reunión con el Comité Municipal de Gestión del Riesgo, para el seguimiento y monitoreo al río de Amazonas. En los monitoreos de los meses de noviembre, diciembre, enero y finales del mes de febrero se evidenció un aumento del río sobre los 10 metros y se evidenció la necesidad de realizar la preparación en talento humano y herramientas para atender posibles emergencias.

En un monitoreo del 7 de mayo se identificó que el nivel del agua alcanzó los 12 metros y 56 centímetros, y en los días posteriores ha continuado subiendo hasta llegar en la actualidad a alerta naranja. Como lo señala Sarmiento, todas las entidades del Comité Municipal de Gestión del Riesgo están preparándose tomando en cuenta que se presenta variabilidad climática debido a la unión de los fenómenos de El Niño y La Niña.

En el municipio existe un plan de contingencia contra inundaciones por parte de la Cruz Roja, la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y el Comité de Gestión del Riesgo. Este plan focaliza y prioriza acciones en algunos sectores en la parte urbana, especialmente asentamientos humanos que están en riesgo de inundaciones por estar cerca de las fuentes hídricas y por el manejo de residuos en esos sectores que genera bloqueos en los flujos de quebradas y alcantarillado. “Leticia tiene fuentes hídricas que están colmatadas de desechos sólidos, no hay fluidez”, afirma Sarmiento.

Por otro lado Óscar Varón, apoyo a la coordinación de Gestión del Riesgo Municipal, señala que las emergencias que actualmente causan las lluvias son producto de una problemática estructural, relacionada con la baja capacidad de las redes de acueducto y alcantarillado y con la falta de planeación en el crecimiento urbanístico.

Afirma, además, que es necesario que en el territorio se tenga una preparación para las dos temporadas que marcan el clima del Amazonas, que son la de menos lluvias y la de más lluvias, tomando en cuenta el cambio climático que desestabiliza el flujo normal de las quebradas.

Según el Ideam las lluvias continuarán hasta mediados de junio. Álvaro Sarmiento, jefe de la Defensa Civil, señala que para las próximas semanas es importante que los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de los barrios de Leticia estén activos frente a las posibles emergencias, para solicitar apoyo de las entidades correspondientes y generar acciones preventivas con ayuda de la Policía Ambiental, a través de la aplicación de comparendos a los habitantes que generen acciones como la mala disposición de residuos sólidos que pueden obstruir quebradas y el sistema de acueducto.

El año pasado el río Amazonas experimentó la peor sequía en las últimas décadas, que afectó de manera directa al municipio de Leticia, y en pocos meses este territorio ha pasado a estar bajo una temporada invernal fuerte. En el 2024 el informe Planeta Vivo de la WWF advirtió los efectos de la deforestación y el cambio climático en el Amazonas, que señala puede llevar a que se alcance un punto de inflexión que provocaría cambios en los “patrones metereológicos de todo el planeta”.

Debido a que la situación requiere acciones estructurales, Óscar Varón afirma que es fundamental la participación amplia en el sistema de la gestión de riesgo, en la que deben estar entidades del gobierno, el sector privado, las organizaciones comunitarias y las Juntas de Acción Comunal de los barrios, ya que en estos espacios se realizan socializaciones para la participación activa, que es clave para la preparación de las comunidades frente a las futuras emergencias.

Hace algunos días, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) presentó las cifras oficiales de pobreza multidimensional del 2024. En términos estadísticos los resultados fueron positivos, ya que la pobreza se ubicó en un 11,5%, lo que significa una reducción del 0,6% en comparación con el 2023, que si bien es un porcentaje bajo, implica que algunos de los indicadores con los que se mide esta situación en el país mejoraron.

Sin embargo, en medio de esta reducción general, algunos aspectos presentan incremento y ponen en evidencia tendencias de desigualdad y de concentración de la pobreza en varios departamentos. A nivel nacional llama la atención el incremento de la pobreza multidimensional en mujeres cabeza de hogar, con un porcentaje del 12,9%, frente a los hombres que registraron un 10,4%.

Según el Dane, las regiones más pobres de Colombia son la Amazonía - Orinoquía (20,3%), el Caribe (18,5%) y el Pacífico (11,8%). En esos lugares se ubican los cinco departamentos que encabezan los primeros lugares.

Los indicadores de los departamentos de Guainía, La Guajira y Chocó muestran, elementos en común que marcan las vidas de las familias en estos lugares como el mal estado de las viviendas, pues se identifican condiciones inadecuadas de los pisos, las paredes exteriores y falta de acceso a un servicio de alcantarillado.

Además, hay persistencia del empleo informal en un porcentaje alto. Si bien de estos departamentos sólo se registra un incremento en el departamento de Guainía, en todos los lugares los empleados en esta condición superan el 89%, es decir, la mayoría de la población trabaja en condiciones informales, con lo que esto implica para la calidad de vida, como no contar con un salario fijo.

De los tres mencionados, el departamento en el que más indicadores incrementaron es Guainía, con crecimiento en algunos aspectos como el analfabetismo, bajo logro educativo, afiliación al sistema de salud, trabajo informal, acceso a servicio de alcantarillado y acceso a servicio de acueducto.

Por otro lado, en el departamento de La Guajira hubo incremento en indicadores como el rezago escolar y, al mismo tiempo, se presentó aumento en el trabajo infantil. Mientras que en el Chocó, hay mayor desempleo de larga duración. En estos tres territorios hubo una reducción muy pequeña en casi todos los indicadores, lo que implica que persistan las condiciones de pobreza, especialmente en las zonas rurales que son las que reportan los porcentajes más altos frente a los aspectos que miden la pobreza multidimensional.

A propósito de la publicación de estas cifras, Consonante conversó con Piedad Urdinola, directora del Dane, para entender la incidencia de los indicadores que marcan la pobreza multidimensional y la importancia de este diagnóstico como insumo para leer la realidad del país y para que los gobiernos puedan tomar decisiones frente a la política pública.

Piedad Urdinola: Recordemos en primer lugar que en 2024 la incidencia de pobreza multidimensional en el país fue del 11,5% (-0,6 puntos porcentuales menos que en 2023, cuando reportaba una cifra de 12,1%). Esto nos da una lectura: los hogares del país están disminuyendo carencias relacionadas con trabajo, salud, educación, vivienda, juventud y niñez.

P.U: Cuando revisamos los indicadores en Guainía, La Guajira y Chocó, se observa que los movimientos en la incidencia de pobreza de estos departamentos entre 2023 y 2024, se debieron a disminución de la mayoría de las privaciones en la población en pobreza multidimensional. Los pocos indicadores que reportaron crecimiento lo hicieron de forma mínima. Por ejemplo, en Guainía entre los indicadores que ayudaron en la disminución de la pobreza se resaltan rezago escolar y hacinamiento crítico; para La Guajira el desempleo de larga duración y bajo logro educativo; por último, respecto a Chocó, bajo logro educativo, rezago escolar y trabajo informal.