Jimmy Díaz tiene 30 años y nació entre ríos. Creció viendo a su padre y a sus tíos lanzar las atarrayas al amanecer, aprendiendo de ellos —más por observación que por palabras— el oficio que ha sostenido a su familia por generaciones. En Remolinos del Caguán, un caserío campesino al margen derecho del río Caguán, a seis horas del casco urbano de Cartagena del Chairá, la pesca no es solo una manera de ganarse la vida: es una forma de estar en comunidad, de compartir saberes y de asegurar el sustento diario. “Pescar es un aprendizaje que se adquiere a través de otros, y ejercerlo con el tiempo te da la práctica”, dice Jimmy, recordando las madrugadas en las que el río fue su primera escuela.

Para su familia, la pesca no solo garantiza el sustento: también fortalece los lazos con otros campesinos y mantiene viva una red de apoyo comunitario que depende del río. “Pescar es un aprendizaje que se adquiere a través de otros y ejercerlo con el tiempo te da la práctica”, recalca Jimmy Díaz.

Una jornada de pesca lleva una rutina estricta para ellos. Comienza desde la noche del día anterior con la caza de la carnada. Todo depende de la forma artesanal con la que se practique la pesca. Existen diferentes técnicas y métodos —atarrayas, redes, arpones o calandrios, unos lazos que se colocan en el río con anzuelos y carnada—, cuya elección varía según la época del año y el caudal del río.

Pescar es un aprendizaje que se adquiere a través de otros y ejercerlo con el tiempo te da la práctica

Jimmy Díaz

“Para nosotros los calandrios eran una excelente opción, encarnamos aproximadamente a las ocho de la noche, ya que es la activación de algunos peces grandes, y a las cinco de la mañana, íbamos a revisar los calandrios, recogíamos los peces atrapados, volvíamos a encarnar y revisamos dos veces más (...) Los calandrios se ubican en las desembocaduras de las quebradas donde desaguan algunas lagunas y buscamos partes del río que no sean ni tan profundas ni tan correntosas porque se corre el riesgo de perder los equipos”, refiere el joven pescador.

La atarraya, explica Jimmy, conlleva ir a la laguna o quebrada y lanzarla, recoger y seleccionar los peces para la venta: “Para coger carnadas que son peces pequeños, tenemos algo que se llama el chile carnadero con medida de ojo o puntas. Y ahí para adelante, según la talla de peces que usted quiera atrapar”.

Para Rolando Serrano, habitante de San Vicente del Caguán, la pesca es mucho más que un medio de sustento. A sus 38 años, sigue yendo al río como quien entra en un espacio de calma y reflexión. “Cuando paso días sin ir al río me da algo de impaciencia; me hace falta porque es una práctica de meditación para mí”, dice. A veces, cuenta, con el anzuelo saca capaz o nicuros de unos 35 centímetros y eso le basta para volver tranquilo a casa. Para la venta, en cambio, se buscan peces de mayor tamaño: bocachicos, sardinatas y chontaduros, de más de ocho libras, que son los más apetecidos. “Una libra puede llegar a venderse en 15 mil pesos”, señala.

Pero pescar también implica invertir. Una canoa pequeña nueva puede costar entre tres y cuatro millones de pesos, y un motor adaptador alrededor de dos millones. A eso se suma la compra de anzuelos, redes, mallas o atarrayas, además de cuerdas y plomadas, insumos indispensables para salir al río.

“Para mí lo más accesible es ir en moto o mototaxi a los lugares de pesca. Por lo general voy acompañado porque el río es inseguro, se me aumentan los viáticos por jornada pero para mí es mejor. Mirar un río calmado no es de fiar, pueden haber varios peligros bajo el agua; el río puede alterarse en cualquier momento, la corriente o palizadas que te enredan los anzuelos o las mallas”, resalta Rolando Serrano.

En su trayectoria ha evidenciado que los ríos y las especies han cambiado debido al cambio climático y eso también afecta el consumo: “Los peces de río siguen siendo la carne favorita de quienes buscan una sana alimentación. Cada año es más difícil”.

El principal curso de agua del municipio de San Vicente del Caguán es el río Caguán, alimentado por más de veinte afluentes, entre ellos La Granada, Las Lajas, El Plumero, La Esmeralda, El Temblón, la Argentina, Agua Azul, Aguas Claras, El Carbonal, El Tigre, Santo Domingo, Argelia, Yarumal, La Luz, Los Caños Palermos y San Lorenzo, así como el río Pato, entre otros.

Con cerca de 700 kilómetros de recorrido íntegramente dentro del departamento,el río Caguán es un cuerpo de agua clave en la cuenca amazónica colombiana. Sin embargo, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), está cambiando su curso, su anchura y su ciclo vital.

Una economía sin desarrollo

La crisis climática ha alterado los ciclos de reproducción de los peces y ha reducido las capturas. Donde antes bastaban pocas horas para llenar la canoa, hoy se requiere más tiempo y combustible. Estos cambios están afectando la economía de los pescadores.

Juan Carlos Jaramillo Correa, presidente de la Asociación Solidaria de Pescadores Artesanales de San Vicente del Caguán, señala que las acciones impulsadas a nivel nacional no logran aterrizar en lo local, lo que termina afectando la economía pesquera de unas 500 personas que dependen de esta actividad en el municipio. A esto se suma la falta de un registro público y actualizado sobre la producción anual de la pesca artesanal —en kilos o toneladas—, una ausencia que dificulta identificar las principales especies capturadas, sus volúmenes y los puntos donde podría estarse dando sobreexplotación.

El Servicio Estadístico Pesquero Colombiano (Sepec) debe llevar a cabo los procesos de recolección, ordenamiento, análisis y difusión de la información estadística, con la finalidad de ordenar y planificar el manejo integral de la actividad pesquera y acuícola nacional que conlleve a la explotación racional de los recursos. Pero no recopila datos específicos pesqueros de regiones donde no se produzca masivamente, como sucede en San Vicente del Caguán.

Desde la Asociación de Pescadores Artesanales se han impulsado acciones para contrarrestar los impactos negativos. Entre las actividades se destacan campañas de limpieza de ríos y quebradas, acuerdos comunitarios para evitar la pesca en época de desove y capacitaciones en manejo sostenible.

También trabajan, junto a la Federación de Pescadores Artesanales del Caquetá, en la implementación de la resolución de la veda (Resolución 0195 del 09 de febrero de 2021), que se encuentra en proceso de socialización. “Esa resolución le va a llegar al alcalde, al comandante de la Policía, al comandante del Ejército y a todas las autoridades civiles y militares para que la implementen y puedan decomisar”, afirma Jaramillo.

La asociación advierte que en los últimos cinco años ha aumentado el número de pescadores, lo que ha intensificado el uso de motores, atarrayas, mallas y trasmallos en el río, sin que existan restricciones claras o una normativa efectiva. A esta presión se suma la contaminación generada por las industrias lácteas ubicadas en las riberas.

“Hace unos meses tuvimos una avalancha de lodo que mermó considerablemente la población de peces nativos. Ahí se afectó la reproducción. Eso se nota cuando uno sale a una jornada de pesca, puede gastar 100 mil pesos en combustible y no traer nada”, señala. “Además, el bajo cauce que muestra el río es evidente, y eso que aún no hemos entrado en época de verano”.

En lo corrido del año, la población ribereña del Caquetá ha evidenciado cambios climáticos cada vez más marcados: una mayor variabilidad en las lluvias, temporadas de sequía más prolongadas, crecidas repentinas del río y una sensación generalizada de aumento en la temperatura ambiente. De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la región amazónica registra una tendencia de incremento térmico de entre 0,2 y 0,4 °C por década.

Este aumento, advierte el instituto, viene “acompañado de alteraciones en los regímenes de precipitación: lluvias concentradas en periodos más cortos e intensos y meses secos más extensos, lo que incrementa la frecuencia de avenidas torrenciales, la erosión de orillas y los deslizamientos”. Adicionalmente, el Ideam alerta sobre un aumento en la probabilidad de sequías severas en los próximos años.

Las fluctuaciones extremas en los niveles de los ríos amazónicos, especialmente en el río Caguán, incluyen bajas históricas en verano y crecidas repentinas durante lluvias intensas, fenómenos asociados al cambio climático. Estas variaciones impactan negativamente el transporte fluvial, la seguridad de las comunidades ribereñas y la disponibilidad de peces debido a la alteración de sus ciclos reproductivos, así como la emergencia climática vivenciada a mediados julio del presente año.

Para el secretario de Desarrollo Agropecuario y Económico, Jefferson Esneider Ortiz Sánchez, la ganadería extensiva, la tala indiscriminada y la contaminación del río hacen parte de un mismo problema estructural. “Estamos fertilizando con químicos, buscando maneras facilistas de mejorar la economía de cada uno, y no caemos en cuenta de que estamos debilitando el ecosistema, sobre todo en la orilla del río Caguán”, resalta Ortiz.

“El periodo crítico no es solo para la pesca, sino para todo el hábitat, y ya supera los siete meses al año”, agrega. “El verano afecta considerablemente la disminución del espejo de agua entre noviembre, diciembre, enero, febrero y hasta marzo, mientras que las lluvias se incrementan de manera exponencial”.

Según datos del Ministerio de Agricultura, la pesca artesanal sostiene más de 150.000 familias en Colombia y representa cerca del 70 por ciento de la producción pesquera nacional.

En la revista “Recopilación del estado actual de la producción piscícola en los departamentos del Huila y Caquetá”, los investigadores identificaron limitaciones técnicas, económicas y ambientales que afectan a los pequeños y medianos productores, quienes constituyen el 90 por ciento del sector y aportan alrededor del 30 por ciento de la producción nacional. La falta de planificación y ordenamiento productivo es una barrera significativa para el desarrollo competitivo de la actividad.

Tanto la Asociación de Pescadores Artesanales, como la Federación de Pescadores Artesanales del Caquetá y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario coinciden en que la única manera de enfrentar la disminución de peces, las crecidas del río y la presión sobre las fuentes hídricas es trabajar de manera coordinada. Mientras los pescadores piden más acompañamiento técnico y control sobre las prácticas ilegales, las instituciones reconocen la urgencia de fortalecer los programas de monitoreo, repoblamiento, educación ambiental y cadenas de comercialización más justas.

“Nosotros estamos interesados por la conservación ambiental, claramente sin río no hay peces, sin peces no hay pescadores, y nuestra supervivencia. Buscamos que la población se concientice de la necesidad de preservar nuestro ecosistema amazónico en cada especie”, puntualiza Juan Carlos Jaramillo, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales.

Nosotros estamos interesados por la conservación ambiental, claramente sin río no hay peces, sin peces no hay pescadores, y nuestra supervivencia

Juan Carlos Jaramillo

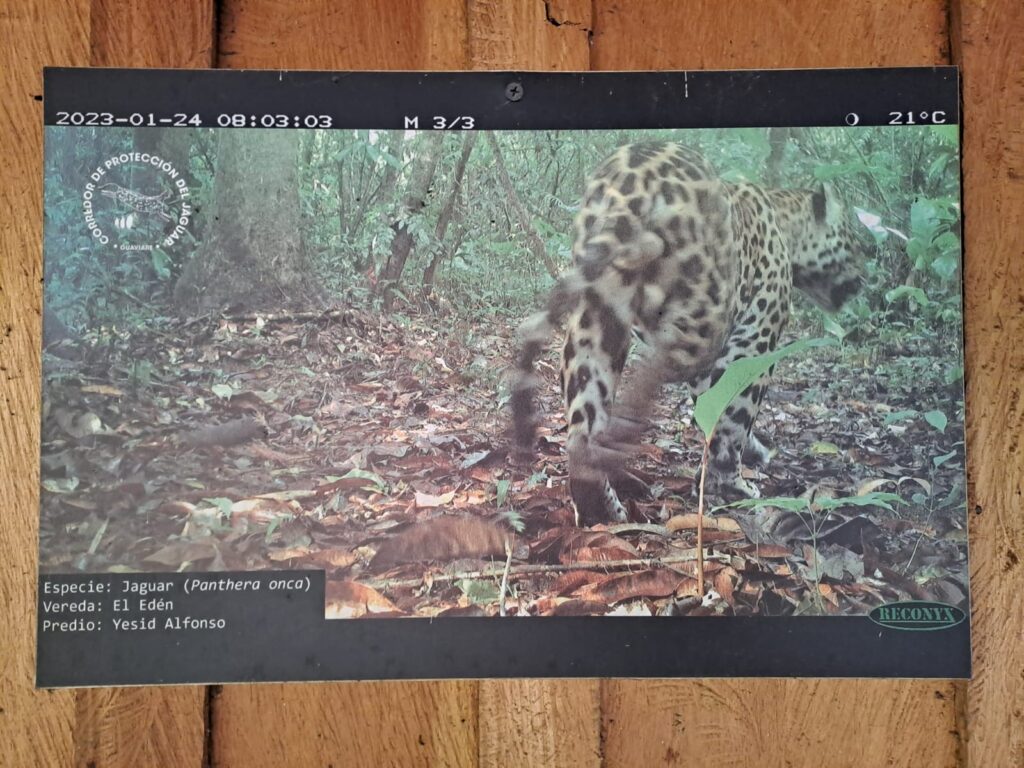

Los ojos de Yesid Humberto Alfonso Morales se encienden apenas escucha la palabra jaguar. Es un brillo breve, que contrasta con la quietud de su casa en la vereda El Edén. En el comedor cuelga la imagen que más aprecia: un Panthera onca avanzando entre la espesura. La foto —tomada el 24 de enero de 2023 a las 8:03 de la mañana por una cámara trampa instalada a solo 800 metros de su vivienda— parece, para él, una prueba íntima de que el bosque todavía respira.

En esa imagen el jaguar camina con la calma antigua de los animales que saben que dominan el territorio. La luz del día resbala sobre su pelaje y revela las rosetas: manchas únicas, tan irrepetibles como las huellas dactilares humanas. Yesid las mira como quien reconoce un rostro familiar. Afuera, el monte sigue guardando los rastros de ese animal que, para muchos, es apenas un mito; para él, en cambio, es un vecino al que se aprende a leer en silencio. El Edén se encuentra a dos horas en lancha rápida desde San José del Guaviare.

“Esta es la primera fotografía que tomamos en mi propiedad. Pero desde el 2021 se han tomado en otras fincas, ya tenemos muchas. Veo esa imagen y me siento muy orgulloso, para nosotros es muy importante. Sabíamos que el jaguar estaba en la vereda, pero no había salido en mi finca. Algunas personas me han dicho que les preste la foto y se la han querido llevar, pero nosotros no dejamos”, cuenta Yesid.

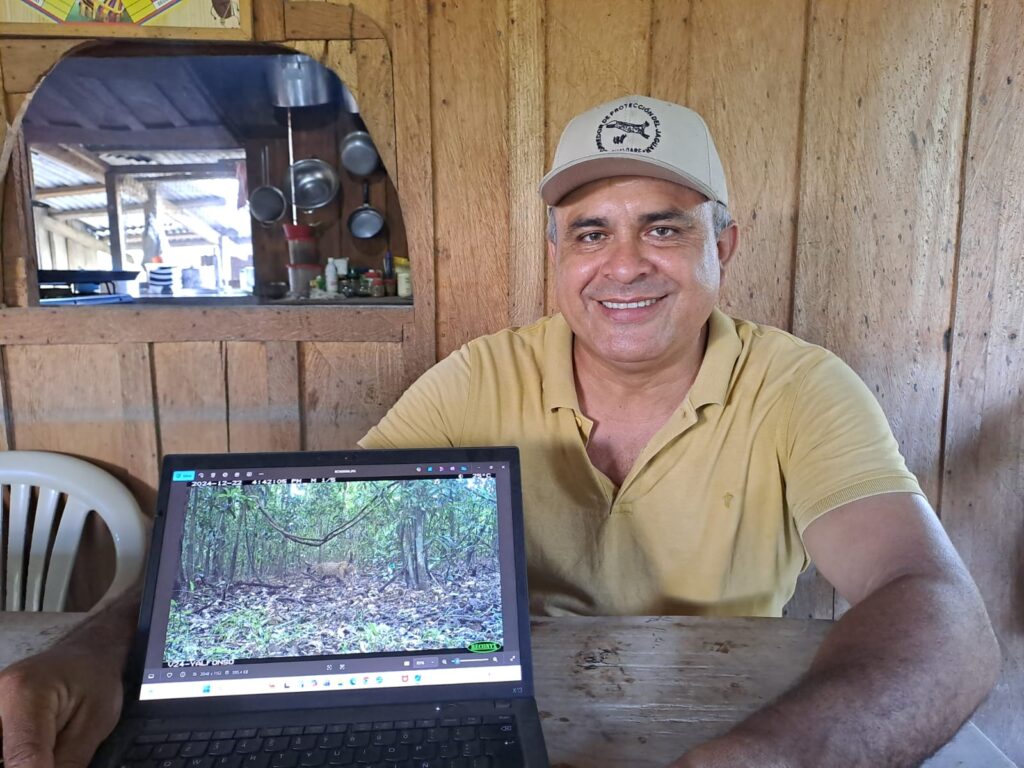

“Es saber que es el felino más grande de América y que lo tengo cerca”, dice Yesid, sin perder el brillo en los ojos. “Sus colores me encantan, su patrón en la piel, esas manchas negras que nos permiten identificarlos”. Habla mientras muestra las imágenes que guarda en su computador. En la pantalla se abren carpetas etiquetadas por fechas y veredas: decenas de fotos de cámaras trampa instaladas en la zona. Allí —han logrado comprobarlo— merodean al menos seis jaguares.

Yesid recuerda sus encuentros como quien revive pequeñas revelaciones del monte. Una vez, regresando a casa por la carretera, un jaguar se cruzó frente a él y siguió su camino con indiferencia majestuosa. Otro día, desde la ventana, vio a una hembra y a su cachorro moviéndose entre los árboles, tan cerca que alcanzó a oír cómo crujían las hojas bajo sus patas.

“Me lo encontré por este mismo camino, por donde ustedes entraron. Allí lo he visto ya dos veces”, dice, señalando hacia la entrada de la vereda. Luego recuerda la otra noche. “Eran las siete de la noche, estaba viendo televisión y de repente los caballos empezaron a zapatear, asustados. Me asomé y era una jaguar hembra con su cachorrito. Nos asustamos y nos metimos rápido a la casa”. Afuera, insiste, el monte tiene su propio idioma, y el jaguar es quien dicta el tono.

Yesid vive con su esposa, Luz Amanda Garzón Bello, en una casa de madera entre el bosque. Llegaron hace cuatro años desde el Casanare y terminaron enamorándose del Guaviare: de sus ríos, de los amaneceres y del sonido de la naturaleza.

Pero el encanto del lugar también tiene sus pruebas. Entre mayo, junio y julio, las lluvias se llevaron casi todo lo que habían sembrado. “Lo único que logró sobrevivir fueron las matas de cacao”, dice Yesid, mirando hacia el pequeño cultivo que resiste como si fuera un milagro. “Ese es el único sustento que hay acá. También pescamos y sacamos bagre y bocachico”.

Los pobladores cuentan que una inundación así no se veía desde hace casi cuarenta años. Algunos todavía miden la altura que alcanzó el río señalando los troncos, como si el bosque guardara su propio registro de la tragedia.

Amanda, en cambio, nunca ha visto un jaguar. Lo que conoce de él son apenas rastros: huellas frescas marcadas en el barro. Una vez —lo recuerda con un nudo en la voz— un jaguar atacó a Guardián, su perro, y le dejó una herida profunda en el cuello. El animal sobrevivió y ahora es inseparable a la familia.

“He aprendido a convivir con ellos y a amar la naturaleza y a los animales”, dice Amanda. “Yo no veo que él le haga daño al ser humano. Ataca a otro animalito porque es su comida, es como nosotros. Nosotros también buscamos nuestra comida”. Para ella, aceptar esa regla del monte es también una forma de vivir en paz con aquello que no controla.

Yesid y Amanda hacen parte de la red del Corredor de Protección del Jaguar. A la iniciativa están vinculadas unas 100 familias, donde la mayoría pasaron de cazadores a protectores. “Mi abuelo era uno de los que mataba a los jaguares y fue complejo que cambiara esa mentalidad y eso también ha sido gracias a los nietos. Los nietos llegaron mostrándole videos e imágenes y diciéndole: miren lo bonito que es ese animal, protejamoslo”, recalca Amanda. A Yesid lo buscan otros vecinos cuando ven una huella para que tome fotos y vaya llevando el recuento del monitoreo.

Pero incluso con esa convicción de convivencia, Amanda carga un recuerdo que todavía la amarga. Hace apenas dos meses, una jaguar fue asesinada en la vereda. “Nosotros estamos protegiendo a los animales y que vengan unos cazadores a la vereda y la sacrifiquen de esa manera”, lamenta. Su voz se rompe un poco, como si la escena siguiera ahí, suspendida: “Todos los habitantes rechazamos ese hecho”. Hasta hoy, nadie ha logrado identificar a los responsables.

Luz Ángela Flórez Muriel, zootecnista y coordinadora regional Amazonía de WWF Colombia, explica que la presencia del jaguar es un indicador del buen estado del ecosistema y de que el bosque está sano, que todavía existen presas, agua limpia y cobertura boscosa suficiente. “Cuando protegemos al jaguar, protegemos todo el ecosistema que lo sostiene y, con él, los servicios que benefician directamente a las comunidades, como la regulación del agua, la fertilidad del suelo y la estabilidad del clima local”, advierte.

Desde su profesión, Luz Ángela resalta que el monitoreo comunitario realizado a través de la instalación de cámaras trampa en fincas y zonas de bosque del corredor, ha permitido identificar de manera directa cómo se mueve el jaguar y qué otras especies lo acompañan en el territorio. “Gracias a este trabajo, realizado por las propias comunidades con el apoyo de WWF, se ha registrado no solo la presencia del jaguar, sino también otros felinos como el puma (Puma concolor), cerdos silvestres como el saíno (Pecarítajacu) y el cafuche (Tayassu pecari), que consumen principalmente semillas y frutos, presentan grandes coincidencias en sus horarios de actividad, también se ha identificado dantas, pecaríes, aves, reptiles y otros mamíferos que forman parte de su entorno natural. Estos hallazgos muestran que el corredor mantiene procesos ecológicos activos y una fauna diversa, señales de un ecosistema saludable”, agrega Luz Ángela Flórez.

A una hora y media río arriba, en lancha, está la comunidad Damas del Nare. Allí vive Claudia Cocuy, de 41 años, coordinadora de la promotoría campesina y monitora de la finca La Gorgona. Su trabajo no solo es conservar el bosque y los animales que lo habitan: también impulsa el turismo comunitario como un camino para que las familias encuentren ingresos sin tener que tumbar la selva ni enfrentarse al jaguar.

Para llegar a la casa de Claudia hay que cruzar en lancha por lo que los habitantes llaman un “circuito de agua paz”. El nombre no es exagerado: en el trayecto aparecen garzas, martines pescadores, mariposas azules, primates silenciosos y juguetones entre las ramas, águilas que vigilan desde arriba. Todo ocurre bajo el sonido de los árboles y el paso del agua.

Claudia encontró una huella de jaguar a solo cinco minutos de su vivienda. La primera vez fue en 2021, un Viernes Santo. Esa noche, ella y su esposo escucharon ruidos entre el ganado. A la mañana siguiente, cuando hicieron el conteo, faltaba un becerro. “Sabía que era un jaguar”, recuerda. “Cuando llegamos solo encontramos sangre, y luego la vaca nos avisó dónde estaba el becerro”.

En el lugar del ataque pusieron dos cámaras trampa y a las 8 de la noche volvió el jaguar a comerse lo que le quedaba del becerro. Así quedó capturado en la foto que hoy tiene en su vivienda, junto a otras fotografías de otras especies como osos hormigueros y dantas.

“Pensaba en mi esposo —dice Claudia—, porque nosotros cuidando al jaguar y este atacando”. Lo recuerda sin rabia, apenas con la inquietud de quien entiende que el monte no negocia sus reglas.

Antes, admite, el felino era casi un rumor. “Nos preguntábamos dónde vivía el jaguar”, cuenta. “Y ahora sabemos que está al lado de nosotros. Las huellas las encontramos a cinco minutos de la casa”.

Con el tiempo, Claudia y su comunidad han aprendido a reconocerlos. Dicen que en la zona rondan por lo menos cuatro jaguares distintos, cada uno con su patrón de rosetas, como firmas secretas. A uno le pusieron “Chapulín” porque sus manchas tienen forma de corazón. “Hemos aprendido que las manchas son como la huella digital”, explica. También que el jaguar es un animal solitario, paciente, siempre atento. “Está a la espera de la oportunidad, de que llegue un animal enfermo o un becerro pequeño; busca la presa más fácil. Por eso ataca a los becerros y no a las vacas”.

En su voz no hay reproche, apenas la constatación de un orden natural que ellas han debido entender para poder coexistir con el felino más poderoso de estas tierras.

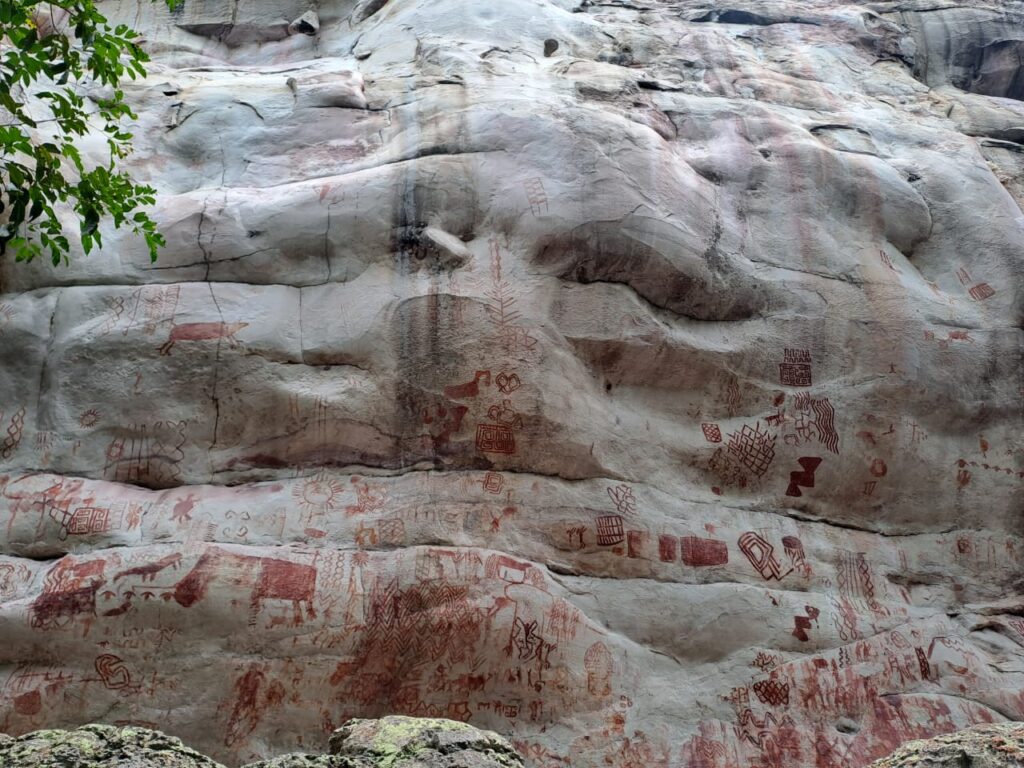

Y hace una reflexión: “Si el jaguar está en las pinturas rupestres es porque siempre ha estado acá, fuimos nosotros los que vinimos a invadir su casa, a tumbarle su casa. Y además le ponemos la comida ahí, y sin cercas. Antes sentía miedo y no salía a la selva sola y ahora no siento nada porque sé que no me va a atacar, antes huye, siente el olor de nosotros y se va. No es tan malo como la percepción que nos dan, siento que eso nos dijeron para poder traficar sus pieles y poderlos matar”.

A veinte minutos de la finca La Gorgona, el río se abre paso hacia la Laguna del Nare, un espejo de agua de 81 hectáreas donde todo parece moverse más lento. La superficie refleja el cielo como si lo sostuviera. Allí viven los delfines rosados —las toninas— que los pobladores llaman Tatis. Se escuchan sus resoplidos antes de verlos: una presencia suave que asoma, respira y vuelve a hundirse. Ellos también hacen parte de lo que la comunidad protege.

“Uno aprende la importancia del agua porque en otros sitios ya no está y nosotros acá somos privilegiados”, dice Claudia, mientras observa la laguna. “Por eso los procesos de conservación deben ir con los campesinos”. En La Gorgona, su finca, han recibido cerca de mil visitantes de distintas partes del mundo. Muchos llegan buscando silencio.

“El turismo ha sido una alternativa para mostrar la riqueza que tenemos”, explica. “Los primeros visitantes nos decían: yo no tengo bosques, el agua es muy cara, y acá la tenemos al lado”.

Yesid, Amanda y Claudia hacen parte de la promotoría campesina, donde les enseñan a la comunidad cómo instalar las cámaras trampa, las cercas antidepredatorias, por qué proteger las fuentes hídricas y mostrar la importancia del bosque.

“Las cámaras nos han permitido conocer lo que tenemos en la zona, en el bosque y en las demás partes. El monitoreo nos permite conocer el corredor biológico y que se protejan a las especies”, advierte Claudia. Las cámaras se dejan unos seis meses y luego se ubican en nuevos puntos en las fincas para identificar la fauna.

La iniciativa del Corredor de Protección del Jaguar nació en el 2021, liderada por WWF Colombia. Es una estrategia liderada por actores comunitarios que busca conservar al jaguar y promover la convivencia entre las comunidades y la fauna silvestre. Esta zona es clave, según indican desde WWF, allí se encuentran localizados algunos de los principales núcleos activos de deforestación reportados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), donde la pérdida de bosque ha sido intensa.

El corredor es clave para mantener la integridad ecológica entre la Amazonia, los Andes y la Orinoquía, garantizando la supervivencia de especies clave como el jaguar y la resiliencia de los ecosistemas frente al cambio climático.

Desde la organización trabajan en incentivar procesos de gobernanza local, que reconozcan el rol de comunidades campesinas, indígenas y autoridades territoriales en la toma de decisiones sobre el uso del suelo, la protección de los bosques y la implementación de alternativas productivas sostenibles.

Entre las estrategias también se ha llevado la educación a las veredas y colegios. Una semana atrás, para el día nacional del jaguar (el 29 de noviembre), se realizaron actividades en los colegios.

“En el Guaviare, las comunidades que protegen al jaguar han conformado la mesa de gobernanza para el corredor del jaguar, fortalecer la gobernanza significa que las comunidades, sus organizaciones comunitarias, los gobiernos territoriales, autoridades ambientales y las organizaciones aliadas cuentan con acuerdos claros, normas propias, participación informada y herramientas para decidir sobre el uso y cuidado del territorio”, agrega Luz Ángela Flórez Muriel, coordinadora regional Amazonía de WWF Colombia.

El corredor abarca un área de 496 mil hectáreas aproximadamente (297.000 ha en Guaviare, 186.000 ha en el Meta, 109.000 ha con implementaciones en 74 veredas). En el Guaviare hay 78 cámaras trampa con el fin de conocer qué especies hay en la zona, en 18 de estas han identificado jaguares, el felino más grande de América y el tercer más grande del planeta. Los dos primeros lugares los tienen el tigre asiático y el león africano.

Este corredor abarca las veredas Caño Negro, Caño Guarnizo, La Charrasquera, Cachivera, El Mielón, El Edén, El Limón, Los Cámbulos, Las Brisas, Los Naranjos, Los Alpes, El Retiro, La Pizarra, Agua Bonita, San Francisco, Caño Blanco, Sabanas de la Fuga y Damas del Nare.

“El jaguar es una especie sombrilla y si lo cuidamos, podemos proteger a las demás especies, los bosques y esta riqueza natural. En otros sitios donde él no está es porque ya no hay agua. Cuidarlo a él, es cuidarnos a nosotros”, puntualiza Claudia Cocuy.

“Mi llamado a la comunidad es que debemos protegerlo. El jaguar es una especie sombrilla, que nivela todas las otras especies que hay. No le hagamos daño, dejemos que siga su rumbo”, dice por su parte Amanda.

Desde WWF hacen otras recomendaciones orientadas a reducir oportunidades de depredación y a mantener al jaguar en su corredor natural. Entre estas destacan: las cercas antidepredatorias, ubicadas en bordes de bosque, caños o zonas donde el jaguar ha sido registrado mediante cámaras trampa o por avistamiento; ubicar bebederos en áreas abiertas y seguras, el manejo del ganado en unidades familiares, uso de cámaras trampa para identificar rutas y patrones del jaguar, y evitar la deforestación cercana a zonas de tránsito del felino.

Otras familias del corredor del jaguar también han encontrado en el turismo una manera de vivir con la selva sin disputarle su fuerza. Es el caso del Raudal del Guayabero, donde el agua golpea las rocas. Para llegar allí hay que tomar una lancha en Puerto Arturo y navegar unos 21 kilómetros por el río Guaviare. El trayecto es una sucesión de verdes que cambian con la luz, de aves que cruzan como destellos, de tortugas lanzándose al río y algunos caimanes sobre la orilla.

En esa zona vive Norvey Méndez, líder comunitario y firmante de paz. Su apuesta es cuidar el territorio, impulsar el turismo y sumarse al monitoreo comunitario del jaguar.

El pasado 18 de noviembre, mientras caminaba por el sendero que lleva a Puerto Lucas, Norvey vio algo que lo detuvo en seco: una huella de jaguar marcada en el barro fresco. Se agachó y apoyó su mano sobre la marca, tratando de abarcarla. “Era enorme”, recuerda. “Ahí fue cuando dimensioné lo grande que es el animal”.

Para él, ese rastro no fue advertencia, sino compañía: una señal de que el jaguar sigue ahí, moviéndose entre los mismos caminos que ahora recorren los visitantes.

En este sector el Raudal del Guayabero hay unas piedras con arte rupestre donde también se ven símbolos de jaguares. “Se dice que las antiguas civilizaciones, las primeras que pudieron haber llegado acá, nos dejaron mensajes grabados de lo más importante para ellos. Y si vemos a jaguares es porque son una de las especies que debemos proteger. Estos sitios son sagrados”.

Norvey y los demás guías de la zona también se han capacitado en el manejo de las cámaras trampa y en la promotoría campesina. “Esto hace que podamos llevar a la escuela el conocimiento que tenemos”, agrega.

Andrés González, coordinador de turismo de la Corporación Guardianes del Yuruparí, en la vereda Raudal del Guayabero, indica que han ido concientizando a la comunidad y al turista para que vea al jaguar no como una amenaza sino como una especie a la cual se debe proteger.

“En 2016, cuando se firmaron los acuerdos de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las exFarc, se abrió una oportunidad para el Guaviare”, recuerda Norvey. “El territorio empezó a verse como un destino de paz, y de ahí nacieron iniciativas como las del Raudal del Guayabero”.

Fue un giro decisivo: el río, antes asociado al conflicto, comenzó a ser recorrido por turistas, investigadores y familias que buscaban conocer una selva que por décadas estuvo vedada.

Hoy, quienes viven allí se nombran a sí mismos como guardianes. La palabra no es metáfora: es un compromiso. “Somos los encargados de cuidar ese patrimonio natural y cultural que existe”, dice Norvey. Y añade: “¿Cuál es el mensaje para las futuras generaciones? Que ya es hora de parar. Queremos que, ojalá en 50 o 100 años, otras personas puedan ver lo que hoy vemos nosotros”.

Hace una pausa y sentencia: “El mensaje es cuidar, conservar y preservar, porque ya es hora de reparar el daño que le hemos hecho a nuestra tierra”.

La Amazonía atraviesa un momento decisivo. En este territorio que alberga cerca del 10 por ciento de las especies del planeta, los científicos advierten que el bosque se acerca a un punto de inflexión inducido por la persistente deforestación: un umbral que podría transformar su paisaje y reducir su capacidad de sostener la enorme diversidad que lo caracteriza, con impactos importantes para el clima global.

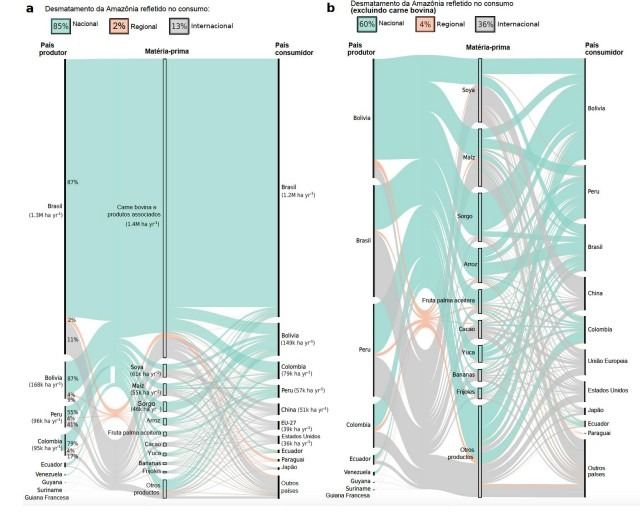

Es la conclusión central del informe Factores que impulsan la deforestación en las cadenas de suministro agrícolas de la Amazonía 2025 de WWF, presentado en la COP30. El documento señala que la ganadería y el cultivo de soya continúan siendo los motores principales de la deforestación, a los que se suman otros cultivos con una contribución menor, incluyendo el maíz, palma aceitera, arroz, sorgo, café y cacao. Acompañando a la expansión de la demanda, otros factores también tienen una influencia significativa sobre la deforestación, incluyendo el acaparamiento de tierras y la deforestación con fines especulativos.

“Entre 2018 y 2022 la expansión agrícola estuvo relacionada con la pérdida de 8.6 millones de hectáreas de selva amazónica, un área mayor a la de un país como Austria”, dice el documento. Esta superficie representa el 36 por ciento de toda la deforestación mundial en ese mismo periodo.

WWF, en colaboración con Trase, la Universidad Chalmers y el Instituto Ambiental de Estocolmo (SEI), utilizó imágenes satelitales, información estadística y modelos de insumos y productos para analizar el impacto de la producción y el comercio en los bosques amazónicos. Este informe analiza, por primera vez en toda la región y a nivel subnacional, las dinámicas de producción agrícola en todos los países que comparten la cuenca amazónica y su relación con la deforestación y mercados.

Según el informe, entre 2018 y 2022, el 78 por ciento de la deforestación está asociada a la ganadería y un 22 por ciento a cultivos agrícolas. El 75 por ciento ocurre en la Amazonía brasileña.

Consonante habló con Pablo Pacheco, científico líder global de Bosques en WWF y experto con más de tres décadas de trabajo en Bolivia, Brasil e Indonesia. Doctor en Geografía por Clark University, Pacheco advierte que la pérdida de los bosques está llevando a que la Amazonía se acerque a un “punto de inflexión”, el momento en que el bosque perdería su capacidad de recuperarse. Y sostiene que evitarlo solo será posible si gobiernos, empresas, productores, e instituciones financieras actúan de manera urgente y coordinada.

Pablo Pacheco: Los científicos han empezado a plantear la tesis del no retorno de la Amazonía: si la deforestación sobrepasa entre el 20 y el 25 por ciento de su superficie, el bosque perdería su capacidad de recuperarse y podría transformarse en un ecosistema de sabana. Algunos signos ya son visibles: sequías más prolongadas, disminución de las precipitaciones y un aumento de los incendios. De mantenerse la pérdida de bosque al ritmo actual, la región se aproximaría rápidamente a ese umbral crítico.

"Si la deforestación sobrepasa entre el 20 y el 25 por ciento de su superficie, el bosque perdería su capacidad de recuperarse y podría transformarse en un ecosistema de sabana"

Por eso es urgente comprender con mayor detalle cómo detener o al menos reducir la deforestación. La mayor parte está asociada al avance de la ganadería y de los cultivos agrícolas. Es clave identificar qué se está sembrando, en qué territorios específicos y cómo se conectan esos cultivos con los mercados, ya sean locales, regionales o internacionales. Solo así es posible reconocer los puntos de mayor influencia dentro de cadenas de suministro de la carne, la soya, o el cacao, entre otras, y diseñar estrategias efectivas para reducir su impacto sobre los bosques.

P. P: La deforestación es la principal impulsora de ese punto de no retorno asociada con la expansión de la ganadería y agricultura, vinculada al crecimiento de la demanda en los mercados domésticos e internacionales por estos productos.

La ganadería en la Amazonía es la forma más barata de justificar la propiedad de la tierra. Entre 2018 y 2022 se estima que se han perdido 8,6 millones de hectáreas en esa región. El 78 ciento de esa deforestación esta asociada a la expansión de pastos para la ganadería, para la producción de carne y un 8 por ciento está vinculada con la expansión de la soja y el maíz. El restante 14 por ciento, consiste en una canasta de productos que incluye arroz, cacao, café, palma y otros. Existen marcadas diferencias en estas dinámicas al interior de la Amazonía. En la Amazonía oriental hay una presión ganadera muy fuerte y en la occidental, sobre todo en las fronteras agrícolas de Perú y Bolivia, hay una presión más fuerte de los cultivos agrícolas.

"Entre 2018 y 2022 se estima que se han perdido 8,6 millones de hectáreas en esa región. Casi el 80 por ciento de esa deforestación es producida por la ganadería"

P.P: Lo más visible ha sido la importante penetración de los mercados y la creciente expansión de la ganadería, que es una actividad rentable. Hay frigoríficos que se han ido instalando en la Amazonía y expandido sus cadenas de suministro. También se han instalado más centros de almacenamiento de granos, sobre todo para el acopio de la soya. Todo esto sumado a la expansión de los caminos y políticas permisivas de uso del suelo, y de subsidios para la expansión de la agricultura, han aumentado la presión sobre los bosques en la Amazonía.

Al mismo tiempo las demandas de los movimientos sociales, locales y de las poblaciones indígenas se han hecho más visibles. La creación de áreas protegidas y el proceso de reconocimiento de territorios indígenas ha sido muy importante en la Amazonía para consolidar las formas locales de gestión del territorio y detener la presión agrícola sobre esos territorios.. Sin embargo, un aspecto que preocupa es la penetración del crimen organizado. Hay incertidumbre y violencia en sitios de frontera donde la presencia del Estado es menor y las poblaciones locales son más vulnerables.

P.P: La deforestación es un problema bastante complejo. La misma es la manifestación de diferentes fuerzas políticas, de mercados y de intereses económicos. Para detener la deforestación se requiere de acciones en cuatro frentes. Primero, es necesario proteger los bosques primarios que aún quedan, que siguen siendo áreas bastante extensas. Segundo, se requieren políticas que reduzcan o eviten la conversión innecesaria de bosque, especialmente asociadas a la expansión de la ganadería y la agricultura. Tercero, es clave mejorar la productividad de los suelos ya transformados, donde hoy predomina una ganadería extensiva de baja productividad. Y cuarto, se debe impulsar la restauración de los bosques y de la vegetación natural. Todo esto demanda la participación coordinada de gobiernos, empresas, instituciones financieras y las organizaciones de la sociedad civil.

Para ayudar a conservar los bosques primarios es importante sostener las acciones de reconocimiento y protección de los derechos de los Pueblos Indígenas de la Amazonía. Para reducir la conversión se requiere del concurso importante de las empresas y del sector privado. Hay que enfatizar la adopción de objetivos de deforestación cero, mejorar la trazabilidad y la transparencia en las cadenas de suministro. Pero para que esto ocurra, es importante que los productores tengan incentivos para mejorar su prácticas y reducir la deforestación en sus propiedades. Hace falta incentivos financieros para apoyar a los productores y a las familias que tienen a la agricultura como su principal fuente de sustento

Se requiere un proceso de transición de sistemas poco productivos hacia sistemas integrados de agricultura, ganadería, silvicultura y agroforestería.

P.P: El valor de este informe es el análisis que se realiza a nivel subnacional, que contribuye a entender las dinámicas diferenciadas entre cultivos en la Amazonía Oriental y Occidental. Asimismo, al vincular la deforestación con los mercados de consumo, nuestro estudio señala dónde están los riesgos de esos mercados asociados con la deforestación, y cuáles son las áreas geográficas y las cadenas de suministro donde hay que incidir. Los gobiernos y empresas tienen que empezar a poner en práctica acciones más focalizadas especialmente para detener la deforestación.

En esa dirección, el estudio señala cuáles son esas geografías donde existe un mayor riesgo de la deforestación y cuáles son esas cadenas de suministro a las que hay que poner mayor atención. Nuestro análisis es un llamado a la necesidad de poner en marcha acciones más colaborativas, entre los países de la región amazónica, pero también con los países compradores de productos de la Amazonía.

El informe permite observar qué mercados se van contrayendo y qué mercados se van expandiendo. Permite saber la relación entre el consumo con la deforestación y poner más atención a esos mercados, a las cadenas de suministro. Esto genera señales para que las empresas y los gobiernos sean más cautelosos en relación a los riesgos de deforestación.

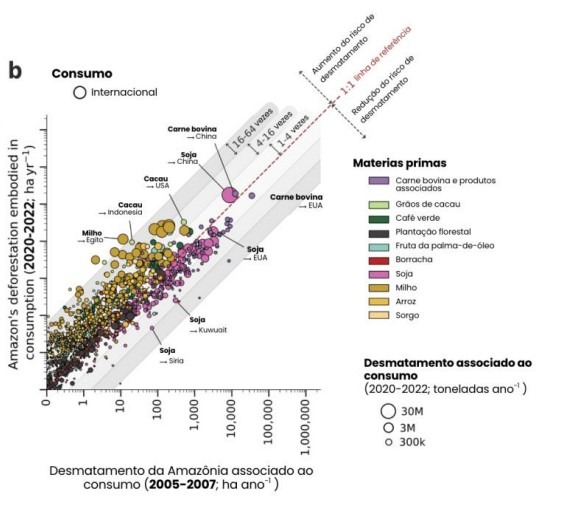

(Gráfico página 13)

En este gráfico se muestran los flujos de mercado asociados a la deforestación. Los países productores están a la izquierda y los países consumidores están a la derecha.

(Gráfico página 14)

En este gráfico se evidencia la dinámica de la expansión de los diferentes mercados en el tiempo, los que se han expandido más son los de carne y soya a China.

P.P: No se sabe cómo va a suceder. Puede ser un colapso repentino y gradual, puede acontecer de diferentes formas. Los escenarios que se avizoran es que puede haber una mortalidad más grande de árboles, sequías más severas y se van a reducir los procesos de transpiración de los bosques. Eso va a afectar también a lo que se llaman los ríos voladores que tiene implicaciones sobre el régimen hídrico por fuera de la Amazonía.

"Puede haber una mortalidad más grande de árboles, sequías más severas y se van a reducir los procesos de transpiración de los bosques"

La incidencia de los fuegos va a ser mayor y eso conlleva a mayores emisiones de carbono. Y también tiene un efecto muy fuerte sobre los medios de vida de las poblaciones locales.

P.P: Hay que poner atención a las cadenas de suministro específicas y a acciones colaborativas entre los gobiernos y el sector privado. El tema ahora es cómo hacer políticas para contener la expansión de la agricultura que no solo se orienten hacia un cultivo en específico, sino que se refieren a todos los cultivos en la Amazonía. Definir que áreas no se tocan y deben protegerse, y mantener los bosques primarios con políticas claras que permita contener la expansión de la frontera agrícola

En varios países de la región, los esfuerzos de conservación han ido de la mano de compensaciones financieras, y esas experiencias dejan aprendizajes valiosos. Es fundamental que los gobiernos acuerden planes comunes para impulsar una agricultura más sostenible y, al mismo tiempo, garantizar la protección de los bosques dentro de sus jurisdicciones.

Otra política que ha demostrado ser efectiva es el reconocimiento y respeto de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en la Amazonía, una tarea que sigue siendo urgente y, en muchos casos, todavía pendiente.

P.P: Las señales más claras provienen —con todas las salvedades del caso— de la Unión Europea, que adoptó el Reglamento sobre Deforestación (EUDR). Esta norma obliga a las empresas a demostrar que los productos que importan no están asociados con la pérdida de bosques. Es, hasta ahora, la medida más significativa tomada por países consumidores: envía un mensaje directo a los países productores y a las empresas de que los mercados europeos no aceptarán productos vinculados con la deforestación.

Esa medida debía ser implementada el año pasado, pero ha sido pospuesta y tal vez pase otro año más sin ejecutarse con el argumento de que los países y las empresas no están todavía preparados.

Es necesario que más países incorporen gradualmente este tipo de políticas en sus agendas para frenar la deforestación. Esto debe ir de la mano de compromisos de las empresas para adoptar sistemas de trazabilidad y ser más transparentes sobre el origen de sus materias primas: quienes las producen, de qué lugares provienen, y cuál su impacto en la deforestación. La transparencia en las cadenas de suministro es un elemento clave.

Las entidades financieras también deben asumir un rol más activo. Necesitan adoptar mecanismos que les permitan evaluar mejor sus inversiones y asegurarse de que las empresas a las que financian no dependan de productos asociados a la deforestación.

Unas 600 familias en Juradó (Chocó) han sufrido, en lo que va del año, cuatro inundaciones en sus viviendas a causa de las lluvias. Este municipio se ubica a dos horas y media del mar, y la creciente arrasa con todo: cultivos, animales y parte de las casas construidas en madera.

La última emergencia se registró hace tres semanas. Las lluvias taparon la mayoría de las viviendas y el colegio. Murieron cerdos, gallinas y aves. “Esto parecía un pantano, no se podía pasar. Los patios quedaron inundados. Nosotros tratamos de salvar lo que podíamos, pero muchos animales murieron”, recuerda María Morales*, docente desde hace 13 años en comunidades indígenas de la zona.

“La comunidad sufre mucho por las lluvias: se pierden los cultivos y los animales mueren. Las embarcaciones se van abajo por las crecientes súbitas”, agrega la docente. Además de las lluvias, los habitantes también se ven afectados por los vendavales y huracanes, que causan daños en cubiertas y techos.

El estancamiento de agua también lleva a la proliferación de mosquitos y el contagio de otras enfermedades. En esta comunidad, según cuentan, hay niñas que se quejan de la picazón en la piel, brotes e infecciones. Xiomara Acevedo, fundadora y directora ejecutiva de la organización ambientalista Barranquilla +20, explica que los principales problemas de salud son el estrés térmico, las olas de calor, las enfermedades transmitidas por vectores, las infecciones derivadas del agua y del aire contaminado, la desnutrición y trastornos de salud mental.

Por su parte Melissa Abud Hoyos, bióloga y especialista en soluciones basadas en la naturaleza de WWF, advierte también sobre los impactos del cambio climático en las mujeres. “Se debe abordar la biodiversidad, las comunidades y medios de vida. Entre 2023 y 2024 desarrollamos un proceso muy interesante, enfocado en mujeres y cambio climático, en los consejos comunitarios Bajo Mira y Frontera y Acapa, en el departamento de Nariño, para analizar cómo afecta este fenómeno”, cuenta.

En el trabajo con las lideresas de los consejos comunitarios se identificaron que hay impactos directos, como la pérdida de cultivos de pancoger —como se denominan a los cultivos que hacen parte de la dieta y la supervivencia de las comunidades—, daños en la infraestructura de las casas y emergencias por enfermedades por la proliferación de vectores.

Las mujeres en estas zonas viven de recoger la piangua, que es una actividad propia de las mujeres. Se ve afectada la pesca y hay dificultad de acceder a agua de calidad

Melissa Abud Hoyos

Todas estas situaciones, puntualiza la especialista, aumentan la carga laboral de las mujeres quienes además están a cargo del cuidado: “Definitivamente, el cambio climático y la variabilidad van a seguir afectando la vida de las mujeres, su gobernanza, su cultura, sus comunidades y la resiliencia de los ecosistemas como el manglar, que a su vez es una barrera frente a eventos climáticos”.

En varias zonas de Colombia como La Guajira y Chocó, los niños deben caminar por horas para llegar al colegio. Estos trayectos se ven afectados durante las emergencias climáticas como es el caso de la comunidad de Juradó, en Chocó. “Algunas niñas no alcanzan a llegar a clases porque el río sube y no pueden pasar. Ellas salen de su casa a las 5:30 de la mañana para ingresar a clases a las 8 de la mañana. Nosotras sabemos que le debemos dar una espera a que lleguen si está lloviendo”, cuenta la docente Morales.

“La mayoría de mujeres salen a bañarse o lavar en el río y sucede que en tiempos de sequía ya no encuentran ese río. Les toca caminar más o desplazarse a otra comunidad, lo que puede llevar a riesgos de seguridad”, advierte. En la zona, según alerta la Defensoría del Pueblo, hay presencia del Eln y las Agc (clan del golfo).

La mayoría de mujeres salen a bañarse o lavar en el río y sucede que en tiempos de sequía ya no encuentran ese río

Docente de Juradó, Chocó

Esto mismo ocurre en las comunidades de los consejos comunitarios Bajo Mira y Frontera y Acapo, y en los municipios de Francisco Pizarro y Tumaco, en Nariño, donde la vulnerabilidad es media y alta. La bióloga Melissa Abud Hoyos señala que se ha afectado la educación, la recreación y la cultura: “Ya no pueden estudiar ni participar en procesos de toma de decisiones de su comunidad, de recreación, y de la práctica de su cultura y su espiritualidad. Todo esto se ve interrumpido para poder atender una emergencia”.

Este aislamiento social va unido, recalca Abud Hoyos, a la falta de inversión estatal, planeación de gestión de riesgo y la adaptación en muchos de esos territorios para que las medidas puedan ser sostenibles en el tiempo.

En 2020, según el último informe anual del Internal Displacement Monitoring Center (IDMC), las personas desplazadas internamente por desastres en el mundo fueron 30,7 millones, repartidas en 104 países en todos los continentes. Las causas fueron diversas: 14,6 millones se desplazaron como consecuencia de tormentas, ciclones, huracanes y tifones; 14 millones por inundaciones; 1 millón por incendios; 100.000 personas por desprendimientos de tierras, 32.000 personas por sequías, entre otros motivos. De hecho, el 80 por ciento de las personas desplazadas por el cambio climático son mujeres.

El calentamiento global también afecta la agricultura. “Ya no se puede hacer un cronograma para la siembra como ocurría en el pasado, tampoco para adelantar prácticas agropecuarias. Todo el tiempo es variado, no podemos sembrar porque las plantas se mueren”, dice una líder de la comunidad, que pide reservar su nombre.

“No hay seguridad alimentaria para las mujeres, la niñez y la comunidad en general, porque hoy llueve fuerte y al día siguiente hay sol, lo que daña los cultivos y dificulta mantener una alimentación sostenible”, agrega. Años atrás, los tiempos de sequía iban de noviembre a febrero y los de invierno de septiembre a octubre, pero ahora las comunidades no pueden identificar cuándo habrá sol o lluvia, ni cuándo será el momento adecuado para sembrar o cosechar.

Otro aspecto es el tema cultural. “Para nosotras, el agua es la base central de la vida y es una conexión espiritual. Este proceso está en peligro porque las fuentes de agua ya no se encuentran cerca de las comunidades y se pierde la práctica cultural. Nosotras tenemos en cuenta la fase de la luna para la siembra de plantas, y si esto cambia, los frutos no nacerán”, agrega.

Para nosotras, el agua es la base central de la vida y es una conexión espiritual. Este proceso está en peligro porque las fuentes de agua ya no se encuentran cerca de las comunidades y se pierde la práctica cultural

Líder de Juradó, Chocó

Elizabeth Valenzuela Camacho, directora técnica del Fondo Acción, también advierte que las mujeres y las niñas son la población más vulnerable y más afectada. En 2021 se creó un fondo de acción climática centrado en niños y mujeres, llegando al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina donde se preparó la infraestructura escolar, se construyeron planes de gestión de riesgo, se dotaron escuelas y grupos de kits de respuesta y de emergencia para responder ante el cambio climático.

“En el caso de Providencia hay niños que tienen miedos, temores y angustia por el hecho de que haya fenómenos naturales y huracanes. Algunos recuerdan lo que fue el huracán Iota y tienen presentes esta tragedia”, indica. El fondo también ha llegado a Caquetá, Amazonas y el litoral Pacífico.

“Por los roles que tienen en la economía del hogar, las mujeres son las responsables de la gestión del agua para sus familias. Que el agua sea más escasa y que las cuencas ya no estén cerca implica que a veces deban desplazarse largas distancias. Las lluvias y las inundaciones dificultan que los cultivos y las cosechas se desarrollen de manera regular, lo que pone en riesgo las fuentes de alimento y las parcelas productivas de sus familias”, agrega.

Las mujeres asumen una mayor carga de trabajo en las comunidades y se exponen a peligros y violencias al recorrer largas distancias para conseguir agua. Para Xiomara Acevedo, de Barranquilla +20, las mujeres y las niñas enfrentan impactos diferenciados, agravados por desigualdades de género preexistentes: están más expuestas y tienen menos capacidades de respuesta y recuperación ante eventos climáticos extremos. “Esto ocurre porque, entre otras razones, ellas asumen la mayor parte del trabajo de cuidados y recolección de recursos (agua, leña, alimentos), tienen menor acceso a ingresos formales, tierra, crédito y servicios de salud, y están sobrerrepresentadas en los hogares encabezados por mujeres”.

Esto ocurre porque, entre otras razones, ellas asumen la mayor parte del trabajo de cuidados y recolección de recursos (agua, leña, alimentos

Xiomara Acevedo, fundadora y directora ejecutiva de la organización ambientalista Barranquilla +20

“Las regiones con mayor vulnerabilidad climática, y donde esas desigualdades de género se hacen más profundas, incluyen comunidades costeras, poblaciones afrodescendientes y pescadores. Estas son regiones con muchas inundaciones, erosión costera y subida del nivel del mar que ponen en riesgo viviendas, pesca y territorios tradicionales”. Estos territorios se ven afectados por conflictos armados, exclusión y desigualdad.

Angie Hernández, magíster en Cooperación Internacional y gerente de Kupera, organización social enfocada en cerrar brechas de desigualdad energética y económica, indica que las mujeres y niñas en Colombia se ven afectadas por el cambio climático, de forma más profunda y desigual que los hombres, debido a tres factores principales: Los roles de género, la pobreza estructural y, por último, la falta de acceso a recursos productivos y energéticos. Y recalca: “La adaptación al cambio climático será justa cuando las mujeres sean protagonistas de las soluciones y no víctimas de esas consecuencias”.

“Según ONU Mujeres, cuando se aumenta la temperatura o se presentan sequías prolongadas las mujeres rurales dedican hasta un 40 por ciento más de tiempo para conseguir agua y alimentos, lo que reduce sus posibilidades de educación y participación comunitarias. Eso lo vemos en regiones también como la Guajira y el Pacífico, donde se aumentan los desplazamientos por motivos climáticos y en mayores índices de desnutrición infantil. En personas afectadas por desastres naturales, los riesgos de abuso y explotación aumentan debido a la pérdida de vivienda y de redes comunitarias”, puntualiza Hernández.

La experta considera que el cambio climático está generando nuevas formas de desigualdad y conflicto social en Colombia. Entre los retos están la inseguridad alimentaria, el desplazamiento ambiental y la pérdida del tejido comunitario. “Cerrar la brecha de desigualdad climática exige reconocer que la crisis climática no afecta por igual, y que las políticas actuales aún privilegian a quienes más recursos tienen. En Colombia, las comunidades más golpeadas, como las campesinas e indígenas afrodescendientes, son las que menos acceso tienen a energía, agua y participación institucional”, considera. Para ello, propone que las autoridades trabajen en tres frentes: justicia energética, inversión territorial y gobernanza participativa.

La investigadora Pía Escobar Gutiérrez, coautora del libro Mujeres indígenas y cambio climático, menciona cómo el conocimiento tradicional es un elemento fundamental para enfrentar el cambio climático. “Como muchos otros aspectos de la vida cotidiana de las comunidades rurales, los cambios en el clima y su influencia en las cosechas, la disponibilidad de agua y alimentos, entre otros, hacen parte fundamental de los conocimientos tradicionales”. Según menciona, la diferenciación de roles a partir del género no sólo define las actividades de las que hombres y mujeres se ocupan, sino también la forma en que cada uno se aproxima a la realidad, la entiende, la aprehende y la mantiene o la transforma.

“La transmisión de conocimientos ancestrales y su adaptación a los nuevos tiempos son una herramienta fundamental que permite a estas comunidades la supervivencia material y cultural”, agrega en el documento. En el libro, además, se menciona cómo las principales organizaciones indígenas de Latinoamérica denuncian su vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático, pues habitan los ecosistemas más frágiles del planeta y piden su participación en la construcción de las políticas y programas. Estas alianzas se pueden hacer con comunidades rurales, líderes y organismos de investigación.

Una de las principales inconformidades de las comunidades es que las ayudas no son suficientes para mitigar sus necesidades. “Son ayudas de dos meses, y acá nos toca gestionar nuestros cultivos y las dificultades de sembrar. Acá perdemos a nuestros animales, y no nos lo van a regresar. Nos dan un mercado que no es suficiente y no podemos decir que esa ayuda va a solucionar las problemáticas que vamos a recibir a futuro”, agrega una líder indígena de Juradó, en Chocó.

Xiomara Acevedo, de Barranquilla+20, propone que la respuesta a nivel local y departamental sea integral, con un enfoque feminista y diferencial que considere la edad, etnia y contexto rural o urbano: “Las autoridades deben incorporar de forma real el enfoque de género en sus planes de adaptación y gestión del riesgo, con metas claras, presupuestos asignados y mecanismos de rendición de cuentas. También es urgente fortalecer los sistemas de información, generando datos desagregados por sexo, edad y territorio, que orienten decisiones basadas en evidencia”.

Además, Acevedo advierte que durante emergencias se necesita avanzar en sistemas de alerta temprana con enfoque de género, protocolos de evacuación y refugios seguros para mujeres, niñas y personas mayores, así como garantizar la continuidad de los servicios de salud, especialmente los de salud sexual y reproductiva. “Deben priorizarse programas de recuperación económica que empoderen a las mujeres jefas de hogar, apoyando sus medios de vida sostenibles y reconociendo su papel como cuidadoras del territorio. La participación activa y el financiamiento directo a las organizaciones de mujeres, indígenas y afrodescendientes son esenciales para que las respuestas climáticas sean justas y efectivas”, puntualiza.

Elizabeth Valenzuela Camacho, directora técnica del Fondo Acción, plantea que otro campo de acción es incidir en política pública y en el reconocimiento de los derechos o espacios de participación: “El clima está cambiando y se debe hacer una infraestructura adecuada. Falta construir planes de gestión de riesgo y capacitar a los profesores, a los cuidadores y a los niños en cómo prepararse y cómo responder ante emergencias por desastres naturales”, indica.

El clima está cambiando y se debe hacer una infraestructura adecuada. Falta construir planes de gestión de riesgo y capacitar a los profesores, a los cuidadores y a los niños en cómo prepararse y cómo responder ante emergencias por desastres naturales

Elizabeth Valenzuela Camacho, directora técnica del Fondo Acción

Entre las recomendaciones menciona que se necesita infraestructura, plan de gestión de riesgo, kits de emergencia, sistemas de alerta temprana, orientación técnica que permitiría a las comunidades identificar y comunicar a las alcaldías. “Cuando hay desastres naturales se afecta la infraestructura escolar, los niños pierden su derecho a asistir a las escuelas, no hay acceso educativo porque las escuelas se convierten en albergues temporales”, recalca.

Para la bióloga Abud Hoyos, las mujeres son claves para la planeación de iniciativas en sus comunidades: “Ellas son agentes de cambio, conocen bien sus problemáticas y qué mejor que diseñar las soluciones con ellas. Se necesita una participación activa de las mujeres en la planificación y el manejo de su propia comunidad para seguir avanzando en la construcción de capacidades frente al cambio climático”.

Todo lo anterior busca enfrentar la desigualdad: “Si no hacemos nada, esto va a generar brechas enormes y graves problemas. El desplazamiento de las comunidades de sus territorios ancestrales es algo muy grave”.

“Nadie quiere alejarse de aquellos territorios por los cuales se vive y se lucha, y en los cuales se ha esforzado por mantener y conservar”, concluye.

Después de más de cuatro décadas de espera, 350 familias campesinas de la vereda El Triunfo, en los Llanos del Yarí, lograron algo que parecía imposible: recibir los títulos de propiedad de las tierras que han trabajado toda su vida. En marzo de este año, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) les entregó 63 títulos que suman 8.153 hectáreas, un hito en una región marcada por el conflicto armado y la falta histórica de acceso a la tierra.

Pero los campesinos de El Triunfo no son los únicos que esperan convertirse, por fin, en dueños legales de sus tierras. En San Vicente del Caguán, la ocupación informal de predios ha sido una constante durante décadas y aún persiste una gran deuda en materia de titulación rural. Por eso, las comunidades ven en el proceso de formalización —conocido como catastro multipropósito— una oportunidad para actualizar los valores catastrales y exigir transparencia sobre el uso de los recursos públicos en el territorio. Sin embargo, adelantar este proceso en regiones que han sido atravesadas por el conflicto armado tiene varios retos: la informalidad en la tenencia, la falta de información predial y la desconfianza hacia la institucionalidad tras años de abandono estatal.

La aplicación del catastro multipropósito no solo representa un proceso de actualización de datos sobre la tierra o predios, también responde a una deuda del Estado colombiano, pactada en los Acuerdos de Paz de La Habana (2016). En el punto 1.1 de la Reforma Rural Integral se estableció la necesidad de garantizar el acceso, uso y formalización de la tierra, junto con la formación y actualización del catastro rural y del impuesto predial.

El catastro multipropósito busca identificar quién posee la tierra y cómo se está utilizando. Para ello, las familias deben aportar los documentos que tengan —como cartas colonos o de sana posesión— que sirvan para acreditar su ocupación. Luego, con la actualización predial, se revisan los avalúos y las tablas de medidas que determinan el valor catastral, las cuales deben ser aprobadas por el Concejo Municipal, encargado de velar por los intereses de la comunidad. Finalmente, la Administración Municipal emite su concepto para dar continuidad al proceso.

Este proceso está a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), la máxima autoridad geográfica y catastral del país. El Igac será el encargado de actualizar la base de información predial, rural y urbana.

Su objetivo principal es actualizar la información sobre quién habita el territorio, incorporando enfoques de género, de autorreconocimiento étnico (afrodescendiente, raizal, palenquero, indígena o campesino) y de interseccionalidad, es decir, reconociendo que las personas pueden enfrentar desigualdades simultáneas —por su género, origen, edad o condición social— que influyen en su acceso a la tierra y en la forma como viven el territorio.

El valor catastral, calculado por el Igac, se determina en función de varios factores clave: el área total del terreno y sus edificaciones, el uso que se le da al suelo (agrícola, ganadero, forestal, comercial, residencial, entre otros), la ubicación y accesibilidad (proximidad a vías, servicios públicos y equipamientos), y las condiciones físicas del terreno, fertilidad y cualquier riesgo ambiental o de inundación.

Otras variables son las topográficas (cuerpos de agua), tipificación de la construcción (características estructurales, materiales utilizados y uso previsto), vías, uso del suelo y servicios públicos.

El Igac divide esta información en tres componentes. El primero es el físico y corresponde a la localización (coordenadas), los linderos, la identificación como: dirección, folio de matrícula inmobiliaria —se le asigna si no tiene— y la caracterización.

El segundo, a nivel jurídico, se revisa el dominio (título de propietario), posesión (hacer uso, pero no es dueño) y ocupación (bien fiscal, o patrimonio de la nación).

Y el tercer componente es el valor de la propiedad. Se determina el avalúo catastral del inmueble, según el avalúo del terreno (valor unitario del terreno por el área del mismo) más el avalúo de la construcción (valor unitario de construcción o metro cuadrado por área del terreno).

En muchos casos, la compraventa de predios se hace mediante acuerdos verbales o con contratos privados sin autenticar. Esto dificulta que los nuevos propietarios accedan a servicios básicos, créditos o programas del Estado. Además, al no estar registrados oficialmente, los predios quedan por fuera de los catastros municipales actualizados y, en consecuencia, sus dueños no pagan impuesto predial.

“Los bienes inmuebles, como casas, lotes, apartamentos y fincas, no pueden ser trasladados. Para su adquisición o enajenación (venta) la ley establece formalidades: es necesario sanear la propiedad pagando el impuesto predial, tramitar una escritura pública en la notaría y registrarla en la oficina de instrumentos públicos. Solo así el vendedor deja de ser el propietario y el comprador se convierte en el nuevo dueño. Es frecuente que, tras un acuerdo verbal y la entrega de dinero y llaves, los predios sigan figurando a nombre del vendedor o, incluso, de un tercero. Esta situación genera incertidumbre jurídica; por ejemplo, si los anteriores dueños no han pagado el impuesto predial, el inmueble podría ser embargado”, indica Mario Holguín, asesor de la Secretaría de Hacienda.

Holguín agrega que para evitar esas situaciones se debe verificar la escritura pública, consultar en la notaría la legalidad y antecedentes del predio.

En mayo de este año, el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), Gustavo Marulanda Morales, reconoció que muchos municipios del país tienen su información cartográfica desactualizada desde hace más de tres décadas. Según explicó, cerca del 30 por ciento del territorio nacional aún no cuenta con información catastral ni está formalizado. Sin embargo, destacó que el 75 por ciento del país ya tiene actualizada su cartografía, lo que permitirá que los pueblos indígenas realicen la operación catastral en sus territorios con un enfoque intercultural y participativo.

Marulanda también aclaró que el catastro multipropósito no implica el cobro de impuestos, la titulación o adjudicación de tierras, ni el ordenamiento territorial o la ampliación de resguardos y zonas de reserva campesina.

En San Vicente del Caguán, el catastro multipropósito se hace puerta a puerta. Los equipos técnicos visitan cada vivienda, revisan los documentos, identifican el tipo de construcción y registran quién vive allí. Cada predio recibe una ficha catastral con toda la información recopilada.

El trabajo lo realizan promotores, auxiliares y reconocedores prediales, que no solo miden y registran, sino que también explican a las familias el sentido del proceso. Su labor incorpora un enfoque intercultural, de género y de participación comunitaria. Además, brindan los conceptos básicos para la elaboración e interpretación de las cartografías.

La información recopilada debe incluir las características de cada predio, las áreas construidas, su situación jurídica —si es formal o informal—, la descripción de las condiciones de quienes lo habitan y el uso que se le da a la propiedad, ya sea residencial, comercial, industrial o institucional.

Iván Fiallo, tesorero de la asociación de comerciantes de San Vicente del Caguán, indica que uno de los principales desafíos es la participación ciudadana. "Muchos predios urbanos todavía figuran a nombre del municipio. A esto se suma la falta de cultura tributaria, lo que lleva a que la gente no pague el impuesto predial a tiempo, acumulando años de deuda. Además, llevamos décadas sin una actualización catastral. El reto es poder abarcar la extensión de nuestro municipio, que es el segundo más grande del departamento. Existen muchas fincas sin escriturar, pero en posesión desde hace más de 30 años, por lo que no pagan impuestos. Es aquí donde podría surgir un conflicto si el aumento se produce de manera abrupta".

Sin embargo, Fiallo expresa su preocupación de que el aumento del impuesto catastral recaiga desproporcionadamente sobre aquellos que ya están registrados en la base catastral: "El fin último del catastro multipropósito es entregar una base predial actualizada que sirva como insumo para variedad de procesos institucionales. Lo que puede pasar es que la gente que sí paga, sean los que amortiguan el alza, y hasta que no se tenga la legalidad al 100 por ciento habrá quienes no sigan pagando. Y ahí está el conflicto". Esta situación, según Fiallo, implicaría que los contribuyentes actuales subsidian el incremento, mientras quienes no tienen sus propiedades legalizadas evaden el pago.

El tiempo estimado para la primera fase del catastro multipropósito, correspondiente al área urbana de San Vicente del Caguán, está proyectado hasta marzo de 2026. Para esa fecha se espera tener el 100 por ciento de la actualización completada.

Sin embargo, varios habitantes consideran que el proceso tomará mucho más tiempo debido a la extensión del municipio y a las dificultades logísticas que implica el trabajo en zonas rurales. Iván Fiallo, líder local, asegura que “este ejercicio, para que sea riguroso, debería tardar entre cinco y ocho años. En la ruralidad, donde está la mayor parte del trabajo pendiente, no lo van a hacer en un año. Creemos que sólo se actualizarán los predios de quienes ya venimos pagando el impuesto predial”.

Fiallo también advierte que la actualización catastral debe ir acompañada de la legalización de los predios, para garantizar un recaudo justo y equitativo que se refleje en inversión social y desarrollo para el municipio.

En julio se realizó la “escuela intercultural geografía para la vida”, en la que participaron unas 50 personas. En la reunión estuvieron organizaciones sociales, autoridades locales y comunidad étnica y se habló del proceso de identificación y levantamiento de la información predial.

El Igac estableció una oficina de atención en San Vicente del Caguán, en el primer piso de la estación de gasolina conocida como Juanchito. Desde allí, el instituto resuelve las inquietudes de la ciudadanía sobre las medidas, los avalúos o cualquier otra situación. Además, se está trabajando con Juntas de Acción Comunal y la comunidad en general. Está pendiente una reunión en el Concejo Municipal para informar avances.

"En este proceso es natural que surjan dudas y es fundamental resolverlas para evitar resistencias innecesarias. Es importante que la gente comprenda la posibilidad de realizar modificaciones, cómo hacerlas, y que el pago de impuestos no implica automáticamente la titularidad del predio. El Igac no es una entidad que titule", aclara Mario Holguín, asesor de Hacienda.

El catastro multipropósito es necesario porque garantiza la seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra y permite una mejor planeación y administración de los recursos del territorio. Aunque la Constitución de 1991 ya reconocía la importancia de estos principios, el tema tomó fuerza tras la firma del Acuerdo de Paz. En 2016, el Consejo Político Económico y Social (COMPES) incluyó por primera vez la necesidad de avanzar hacia un catastro actualizado. Tres años después, el Conpes 3958 definió la estrategia para su implementación, y en 2020, el Conpes 4007 diseñó el sistema de administración de tierras. Finalmente, la Ley 2294 de 2023 consolidó el catastro multipropósito como un pilar fundamental para la gestión y el ordenamiento territorial, estableciendo un plan de ejecución con prioridad a siete años.

Para Mario Holguín, asesor de la Secretaría de Hacienda, cualquier ejercicio con implicaciones legales para el municipio debe ser evaluado junto con el Concejo Municipal. En este caso, el objetivo es determinar si será necesario modificar las tarifas establecidas en el Estatuto Tributario.

“Los predios destinados a vivienda tienen un avalúo del uno por mil si valen hasta 10 millones de pesos, del dos por mil si valen hasta 20 millones, del tres por mil si valen hasta 30 millones, y así sucesivamente”, explica Holguín. “Imaginemos que en San Vicente del Caguán hay 500 predios con un avalúo de 10 millones, a los que actualmente se les cobra el uno por mil. Si esos predios pasan a tener un avalúo que los ubique en el rango del cinco por mil, habría un cambio significativo en la tarifa aplicada a esas viviendas. Por eso, es crucial analizar si se deben ajustar las tarifas para garantizar la equidad tributaria y evitar retrocesos”.

El Concejo Municipal de San Vicente del Caguán tiene la responsabilidad de analizar cuidadosamente la implementación del catastro multipropósito, con el fin de garantizar que las nuevas tarifas no afecten negativamente a los contribuyentes y, al mismo tiempo, permitan cumplir los planes de desarrollo y las inversiones proyectadas.

El concejal Antonio Correa ha reiterado su compromiso con la defensa de los intereses de la comunidad, subrayando que el proceso debe ser meticuloso, transparente y participativo.“Es fundamental promover espacios de participación ciudadana donde las comunidades puedan expresar libremente sus dudas, inquietudes y puntos de vista. Además, es crucial que las tablas de valores que se definan no generen un impacto negativo en la economía de los habitantes de San Vicente”, enfatiza Correa

El catastro multipropósito permite una articulación interinstitucional usando la información para facilitar el acceso público, la construcción de políticas, planificar construcciones, gestión del riesgo, desarrollo territorial, garantizar los derechos y la reforma rural para la construcción de paz, contemplada en los Acuerdos de Paz.

Las medidas catastrales son el resultado del trabajo técnico que realiza el IGAC, encargado de medir y ubicar los terrenos. A partir de esa labor, se determina el tamaño real del predio y sus límites, mediante mapas, fotografías aéreas y visitas en campo. Con esta información se calcula el valor catastral, que corresponde al precio base que el Estado reconoce a un inmueble, considerando su extensión, ubicación, uso (residencial, agrícola, comercial o industrial) y las construcciones existentes.

Este valor es clave tanto para la planeación del territorio como para el cálculo de los impuestos.

Por su parte, el estrato socioeconómico no lo define el IGAC, sino la Alcaldía Municipal, con base en las condiciones físicas de la vivienda y las características del entorno, como vías, servicios públicos y equipamientos cercanos.

En resumen, mientras el valor catastral se utiliza con fines fiscales y de gestión del suelo, el estrato socioeconómico sirve para definir las tarifas de servicios públicos y orientar políticas sociales.

La administración municipal de San Vicente del Caguán reconoce que, a pesar de los nuevos avalúos catastrales, existen excepciones para no afectar la economía de los contribuyentes. “Si bien un terreno que se convierte en vivienda construida inevitablemente tendrá un incremento de valor, se establecerá un tope para evitar aumentos excesivos en propiedades ya existentes. Por ejemplo, si una casa valía 100 millones hace 10 años, ahora costaría 500 millones, el incremento máximo aplicado no superará el 50 por ciento o, posiblemente, el 100 por ciento en la siguiente vigencia”, explica Mario Holguín, asesor de la Secretaría de Hacienda.

"Es fundamental entender que, si se mantiene el pago actualizado, el incremento para el año 2027 se limitará al IPC más ocho puntos, lo que evitará un alza desproporcionada. Estamos esforzándonos para no perjudicar a los contribuyentes. De no actuar así, podríamos enfrentar levantamientos y protestas similares a las vividas en otros municipios del Caquetá y otras regiones, donde los avalúos de propiedades pasaron de $100 millones a $2.000 millones de pesos. Como ejemplo, un contribuyente que pagaba $100.000 pesos no podría asumir un aumento a $1.500.000. Por esta razón, debemos tomar medidas sobre lo que podemos controlar y prepararnos para lo que no, con el fin de prevenir un incremento desmedido en los avalúos y, por consiguiente, en los impuestos", agrega Holguín.

El catastro tradicional se enfoca principalmente en registrar los terrenos y calcular el impuesto predial, por lo que su uso es casi exclusivamente fiscal. Se limita a medir los predios, asignar un valor y archivar esa información, muchas veces sin actualizar durante años. En cambio, el catastro multipropósito busca mucho más que recaudar impuestos: pretende conocer integralmente el territorio, quién lo habita, cómo se usa la tierra y qué servicios o conflictos existen sobre ella.

Esta información servirá no solo para Hacienda, sino también para la planeación rural y urbana, la formalización de la propiedad, la gestión ambiental, la infraestructura y la inversión social.

“Nosotros reconocemos el catastro tradicional como el insumo para cobrar un impuesto predial, y para quienes ya venimos pagando mal, bien, alto o bajo, no es una novedad. En otras palabras el catastro tradicional solo cobraba, mientras que el catastro multipropósito mide, reconoce y planifica el territorio para que las decisiones del Estado se ajusten mejor a la realidad de las comunidades”, indica Iván Fiallo, tesorero de la asociación de comerciantes.

Durante cinco días las voces de los mineros tradicionales del Chocó se tomaron la carretera que une a Quibdó con Medellín. Decían estar cansados de las promesas incumplidas del Gobierno y de los operativos de la Fuerza Pública en los que, según ellos, los tratan como criminales.

No era la primera vez que lo hacían. Desde 2012, hace más de una década, los pequeños mineros del departamento repiten la misma exigencia: que se les reconozca su oficio, que se les acompañe en la formalización y que se les permita trabajar sin miedo.

El paro terminó con un acuerdo. En un corto comunicado, el Ministerio de Minas y Energía anunció cuatro compromisos: brindar protección diferenciada a los mineros tradicionales, avanzar en la formalización de su labor, priorizar a quienes estén organizados en cooperativas y consejos comunitarios, y crear una mesa permanente de diálogo para garantizar que los pactos no queden, una vez más, en el papel

A su vez, Nubia Córdoba Curí, gobernadora del Chocó, indicó que quienes participen en minería ilegal “serán objeto de acciones contundentes por parte de la Fuerza Pública”.

En Tadó, muchos mineros todavía dudan de que los acuerdos se cumplan. Algunos aseguran que no fueron escuchados durante las negociaciones y que, hasta ahora, nadie los ha convocado a la mesa de diálogo prometida. Para entender qué hay detrás de estas inquietudes, Consonante consultó a la Asociación de Mineros Agroambientales del Chocó (Asomachó), a la Federación Minera del Chocó (Fedemichocó) y al Observatorio de Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación (IPC), quienes ayudan a responder las principales preguntas de los pequeños mineros.

Los acuerdos entre el Gobierno y el gremio minero del Chocó se centraron en cuatro puntos principales. El primero plantea una protección diferenciada para los pequeños mineros tradicionales, con el propósito de combatir la minería criminal y destructiva sin afectar a quienes ejercen su labor de forma artesanal y con vocación de legalidad.

El segundo busca fortalecer el Plan Único de Legalización y Formalización Minera, establecido en la Ley 2250 de 2022, que incluye una Ruta de Preformalización para que los mineros puedan manifestar su intención de formalizarse y recibir acompañamiento técnico.

El tercer compromiso consiste en la radicación de una nueva Ley Minera para la Transición Energética Justa, que reconoce formalmente la minería ancestral y tradicional, prohíbe el uso de mercurio, promueve la participación comunitaria y prioriza a los mineros organizados en cooperativas y consejos comunitarios.

Finalmente, se acordó la creación de una Mesa Permanente de Diálogo, con la participación de entidades de control y organizaciones sociales, para garantizar el cumplimiento de los compromisos pactados.

“Nosotros, los pequeños mineros artesanales que hacemos uso de una batea, una barra y un almocafre para ganarnos la vida, no entendemos nada de esos acuerdos”, indica Gregorio Palacios Perea, minero de Tadó.

Recuerda que años atrás solían ser convocados a las movilizaciones del gremio, pero eso cambió. “A los barraqueros y a los mineros de motobombas nos invitaban, pero ahora no sabemos nada de los acuerdos ni de quiénes están en esas mesas. Queremos participar en las negociaciones para que después no nos persigan como si fuéramos delincuentes”, reclama. Y añade, con frustración: “Ni el Gobierno ni la gobernadora nos ha invitado a sentarnos ahí. No hemos tenido la oportunidad y no sabemos qué se está negociando”.