Alejandro cruzó la frontera con Colombia en 2019, tenía 11 años y venía sin documentos. A lomo de mula y a pie recorrió largos y agotadores trayectos durante dos días, bajo el sol inclemente y la humedad de la Serranía del Perijá. Con cada paso que daba, dejaba atrás a su país natal acompañado por sus hermanos y un conocido que lo llevaría a reunirse con un familiar con el que se reuniría en Colombia.

Como Alejandro, hoy de 16 años, hay muchos niños y adolescentes venezolanos que llegan solos a Colombia, sin sus padres o familiares, y a merced de toda clase de peligros. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hasta 2020 (no hay estudios más recientes) había más de 3.600 casos de niños migrantes que necesitaban protección prioritaria, y 246 de ellos estaban completamente solos. Por su parte, un estudio de Migración Colombia, del mismo año, indicó que el 22,33 por ciento de los migrantes venezolanos que ingresan al país son menores de 18 años.

Lo primero que recuerda Alejandro de su llegada al país es la comida: “Al llegar aquí, me pareció todo mejor porque no teníamos una buena alimentación en Venezuela. Cuando llegué con mi hermana las cosas cambiaron, comía carne varias veces en la semana y comía frutas que solo veía en televisión”.

"Cuando llegué con mi hermana las cosas cambiaron, comía carne varias veces en la semana y comía frutas que solo veía en televisión"

Alejandro, migrante venezolano de 16 años

Sin embargo, con el tiempo, surgieron otras dificultades. Alejandro no podía estudiar por no estar regularizado y en plena pandemia por el covid-19 los trámites estaban frenados. “No tener documentos y no poder hacer nada se siente como si no existiera en el mundo”, recalca.

En el 2020 estando en el espacio de reincorporación de Pondores, en el municipio de Fonseca, Alejandro participó en una visita de Naciones Unidas con otros niños y empezaron los trámites para el permiso de protección temporal (PPT). Después de dos años, recibió los papeles y con estos la esperanza de volver a la escuela. Desde entonces su experiencia educativa ha estado marcada por la deserción escolar debido a dificultades económicas y la rutina de traslado de un país a otro.

Para mantenerse ha tenido que trabajar desde niño. “Si no hubiera trabajado, no tendría nada. Estuve en el monte, trabajando como machetero y ordeñando, pero esos trabajos no son bien pagos”, agrega. Actualmente, Alejandro se dedica a lo que llama “el arte de la peluquería”, al hablar de sus sueños su rostro se ilumina y cuenta con entusiasmo los detalles: “Ahora soy barbero, hago cortes de cabello con diseños profesionales, pero más adelante quiero ser un estilista profesional, es lo que quiero alcanzar”.

A pesar de las dificultades, Alejandro se ha planteado como meta volver a la escuela para sacar el bachillerato. Lleva 10 meses sin estudiar y quiere prepararse de nuevo en la modalidad de validación para poder estudiar y seguir trabajando. “Me siento emocionado de volver a estudiar, aunque no será igual que en otros años. Sé que la educación es fundamental para mi futuro y sin ella, no podré acceder a las oportunidades que deseo”, agrega.

"Me siento emocionado de volver a estudiar, aunque no será igual que en otros años. Sé que la educación es fundamental para mi futuro y sin ella, no podré acceder a las oportunidades que deseo"

Alejandro, migrante venezolano de 16 años

A un kilómetro y medio de la vereda de Pondores, en el corregimiento de Conejo, vive Gabriel Delgado, un hombre de 61 años que trabaja en oficios varios para sacar adelante a sus tres hijos. Cuenta que la primera vez que viajó de Venezuela a Colombia fue hace 6 años y lo hizo solo, con la esperanza de encontrar un lugar seguro y tranquilo para vivir.

Una vez encontró el lugar, viajó de vuelta a Venezuela para buscar a su esposa y a sus hijos que lo esperaban cerca de la frontera. La travesía sería difícil y Gabriel lo sabía por eso fue preparado con ollas y comida para cocinar durante el camino que se extendió por tres días para ir al paso de sus hijos que en ese entonces tenían tres y un año.

Aunque en Venezuela trabajaba como vigilante, desde que Gabriel llegó a Colombia se dedica a lo que le salga. “Trabajo para mis hijos y su bienestar. Ellos no estudiarán este año porque he tenido dificultades con la salud de mi esposa este año y está hospitalizada. Nos ha tocado difícil”, cuenta.

"Trabajo para mis hijos y su bienestar. Ellos no estudiarán este año porque he tenido dificultades con la salud de mi esposa este año y está hospitalizada"

Gabriel Delgado, padre venezolano de tres hijos

Como muchos, al no tener un trabajo estable, se le dificulta la posibilidad de cubrir todas las necesidades, principalmente la educación de sus hijos. Por esto, Gabriel recalca que le preocupa que sus hijos pierdan el interés por estudiar y empiecen a trabajar: “Este año me trasladaré a una finca para ahorrar costos de arriendo en el corregimiento. Lo malo de trabajar en una finca, es que solo quieren dar 200 o 150 mil pesos al mes, los días de trabajo salen en menos de 10 mil pesos y eso no es suficiente”.

Cuando le sale trabajo, Gabriel se lleva a sus hijos para poder estar pendiente de ellos. Sin embargo, espera tener el dinero suficiente para que vuelvan a estudiar en el Instituto Educativo de Conejo.

Algo similar vive Ana Lucía Urdaneta, de 32 años. Ella llegó a Colombia junto a su pareja y sus dos hijos, de 16 y 14, desde el 2022 cruzando la frontera por Maicao. Cuenta que está indecisa de quedarse o irse a otra ciudad de Colombia porque ha tenido dificultades para encontrar trabajo. “Uno está en un país que no es de uno, y si se arregla Venezuela yo me devuelvo porque allá está mi mamá” dice.

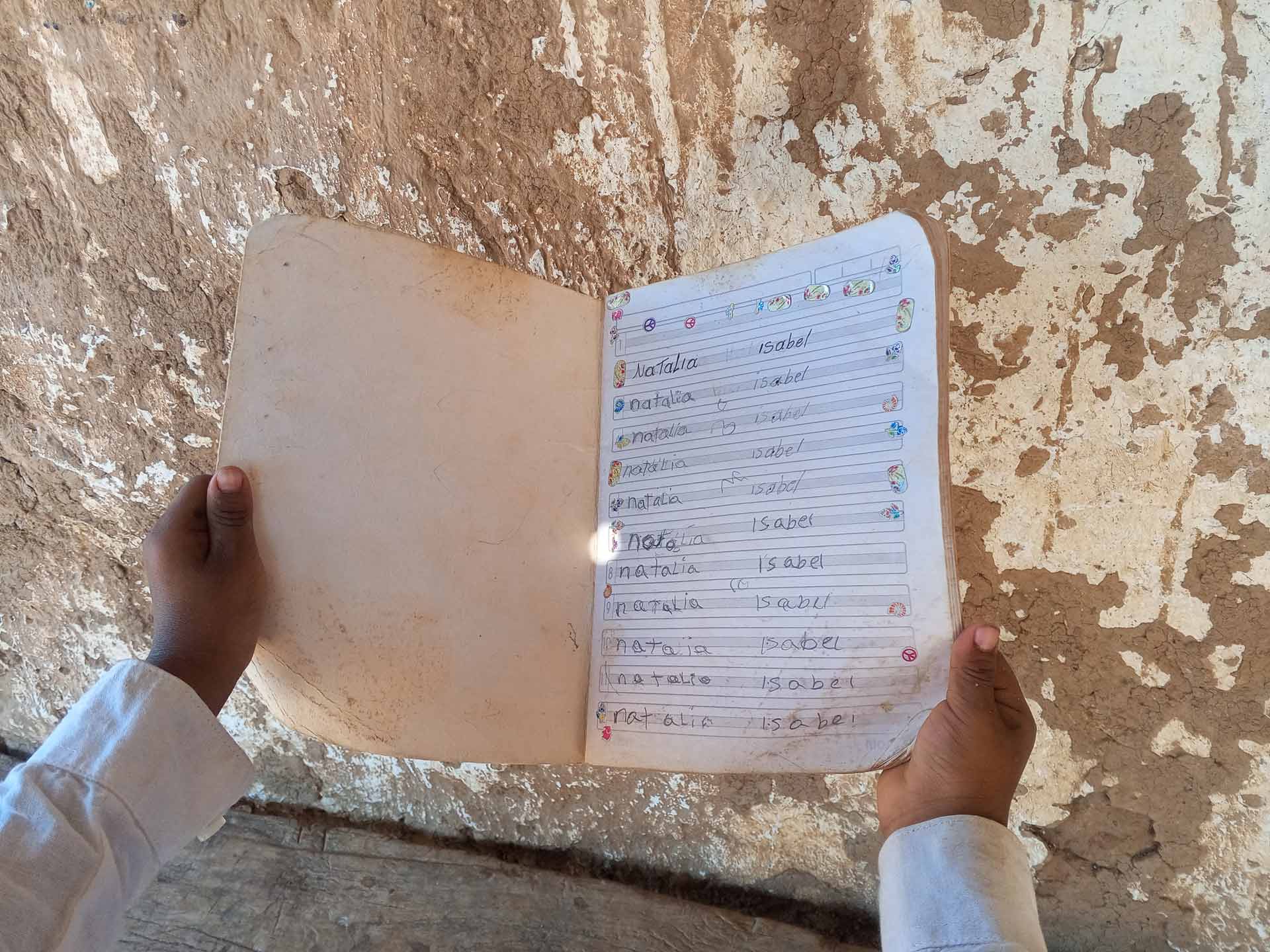

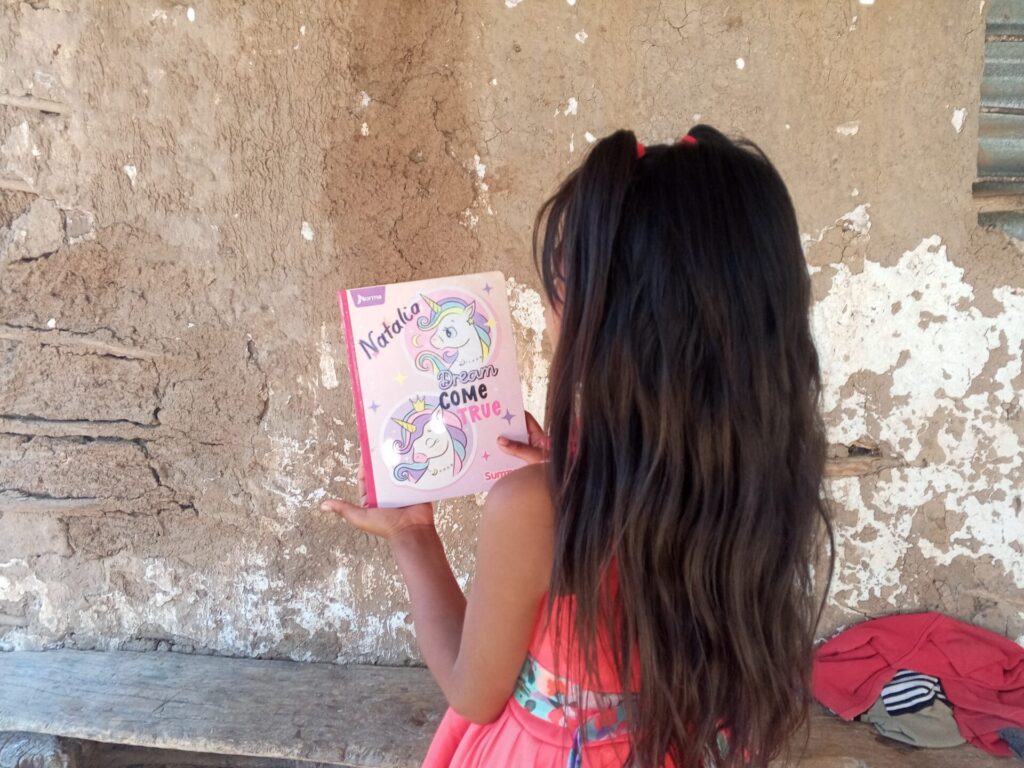

Al llegar a Colombia, Ana Lucía quedó embarazada de dos niños más. La niña de 14 años debería estar estudiando, pero no se ha inscrito. “No tengo recursos para uniformes y útiles escolares, además prefiero no inscribirla hasta que decida en qué parte de Colombia me quedaré. Lo malo de que la niña pierda el año escolar, es que se atrasa, pero no sé cómo hacer”, señala.

"No tengo recursos para uniformes y útiles escolares, además prefiero no inscribirla hasta que decida en qué parte de Colombia me quedaré"

Ana Lucía Urdaneta, madre venezolana de cuatro hijos

La falta de recursos económicos es un patrón que se repite en las familias migrantes e impide acceder oportunamente a la educación. Además, no todos cuentan con la documentación necesaria para ingresar a un colegio.

10 años de crisis migratoria

Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, advierte que el fenómeno migratorio proveniente de ese país ya está cumpliendo 10 años de crisis. “Es una población en emergencia humanitaria que tiene unas condiciones que implican una serie de inversiones para poder hacer su integración. En 2015 llegaban venezolanos que tenían una capacidad económica para invertir en educación en Colombia, en bachillerato y en educación universitaria. Era una población que era subsidiada por el régimen venezolano, ahora son ciudadanos que buscan salir del bloqueo y quieren una mejor vida”.

"Lo que ha sido la crisis en los últimos 5 años es una población con un montón de problemas porque el sistema educativo en Venezuela colapsó"

Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario

Rodríguez advierte que Venezuela tuvo uno de los sistemas educativos más importantes en la región y con mayor capacidad de formación profesional y doctorados en los años 80, pero todo se fue perdiendo. “No tenemos cifras de lo que está sucediendo, pero se han realizado pruebas a los niños y hemos encontrado casos de analfabetismo. Cada vez el nivel es más bajo y hay muchos retos por enfrentar”, puntualiza. En Colombia no hay cifras de desescolarización de niños y adolescentes migrantes. Incluso, las últimas cifras que publicó el Ministerio de Educación son del 2021 y solo se ubican por departamento y género.

Por su parte Carlos Meléndez, investigador y docente venezolano, indica que en estos 10 años de crisis, la deserción escolar en Venezuela alcanza el 30 por ciento en colegios y en universidades supera el 60 por ciento: “Hay un déficit general y seguimos perdiendo estudiantes. Otros ni siquiera ingresan por la presión a migrar, buscando mejores condiciones de vida, los salarios profesionales son los más pobres de la región y eso no motiva a estudiar”.

Meléndez agrega que hay otras dificultades para estudiar como no tener internet ni luz y la violencia. “En todo el país se vive lo mismo, hay desigualdad territorial y precariedad. Por ejemplo, en el Amazonas 9 de cada 10 instituciones son controladas por el Gobierno, no tienen autonomía y reciben las líneas ideológicas del partido de Gobierno”, dice.

“Los profesores también han migrado. La situación se empeora en zonas fronterizas y en localidades donde hay poblaciones vulnerables. El pulso de migrar allí es mayor y nos preocupa que se vayan sin documentos y homologación. Por más que acá se masificó la educación los controles para expedir los documentos y acceder a trabajos quedan anulados, es un trámite casi imposible”, puntualiza.