Mia Valentina González empezó a cantar desde los seis años cuando veía a su papá (el compositor Ismael González) escribir y cantar sus canciones. También aprendió a rimar, a pegar las frases, a encontrar una melodía y a inspirarse en lo que tiene alrededor para componer: la naturaleza, su familia, o el colegio. Luego aprendió a tocar guitarra, pasó también por la guacharaca y finalmente encontró su verdadero amor: el acordeón. “El acordeón me da tranquilidad, cuando lo toco puedo expresar mis sentimientos”, dice Valentina, quien tiene 12 años.

En su colegio hace versos, se anota en las presentaciones y escribe sobre el tema que le pongan: en su graduación de quinto de primaria, por ejemplo, fue la encargada de la presentación final.

A pesar de esa experiencia, Mia Valentina dice que es la primera vez que “seriamente” se sienta a escribir. Desde hace un mes, junto a su grupo de siete compañeros de la escuela de música a la que asiste, se puso a la tarea de escribir una canción para concursar en la categoría de aficionados de la versión 46 del Festival nacional de compositores de música vallenata.

“Fuimos a dar una serenata a la familia de un compañero y vimos a la luna, estaba grande y redonda. En ese momento el profe nos dijo que escribiéramos sobre eso. Pensábamos que era mamadera de gallo, pero luego la canción se fue dando, le hicimos la letra, la melodía y ahí fue que nos dijo: “pónganse pilas que esa canción la vamos a presentar en el festival””, cuenta Mia Valentina.

En el proceso de composición, que duró un mes, participaron seis niñas y dos niños. Entre esos estaba Andrés Camilo Maestre, de 15 años. Por sus venas también corre las letras del vallenato: su padre es cantante y compositor, y se enorgullece en decir que es primo de Rafael Orozco, considerado como uno de los mejores y más completos compositores y cantantes Vallenatos del país.“En un cumpleaños de mi papá, cuando tenía siete años, lo escuché cantar por primera vez. Ahí me sentí muy emocionado y me empecé a motivar para aprender a cantar también”, cuenta.

Andrés Camilo toca la guitarra y canta. Su inspiración más grande es la naturaleza y por eso se le hizo fácil escribir sobre la luna sanjuanera en diciembre. La misma que inspiró en su momento a Roberto Calderón y que terminó convirtiéndolo en el autor del himno del Festival.

“Cuando escucho la guitarra siento que es una melodía muy hermosa y así sacó bastante canciones. La guitarra me inspira, también la naturaleza, mi familia y mis amistades”, dice Andrés.

Mia Valentina, Andrés Camilo y sus compañeros presentaron su canción el jueves 7 de diciembre. Y aunque solo pasaron a la primera ronda, haber hecho su primera composición, en sus palabras, marcó un antes y después.

Este año el Festival realizó el Concurso 'Las Notas de Juancho', para que jóvenes desde los 14 hasta los 17 años (acordeonero, cajero y guacharaquero) participaran. Sin embargo, Mia Valentina y Andrés Camilo le piden al festival más inclusión para los niños y niñas. Y, en general, más apoyo a procesos de formación en composición y música.

Aunque el municipio es la sede del Festival, cuna de compositores, y varios de los versos de reconocidas canciones se han vuelto refranes entre sus habitantes, la comunidad dice que su cultura se está perdiendo y que es necesario involucrar a las nuevas generaciones.

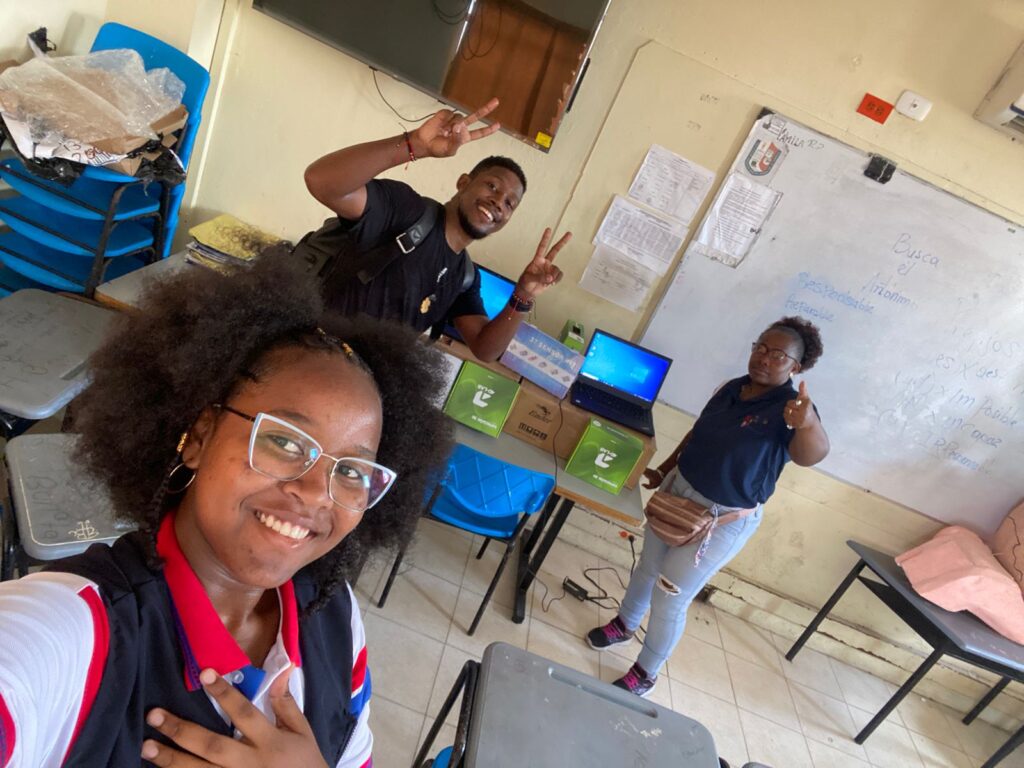

Sin embargo, en San Juan del Cesar solo hay dos escuelas musicales, ambas privadas. Una de ellas es la Fundación Empresarial Desarrollo Social, que tiene el programa de música “Acompáñame a cantar” al que pertenecen Mía Valentina y Andrés Camilo. La Fundación funciona desde hace 10 años y actualmente está formando 86 niños en acordeón, guitarra, percusión y canto.

“Tenemos un semillero de música para que nuestra cultura no se pierda, ya cuando hay otros ritmos extraños que están metiéndose por todos los rincones de Colombia. Si no hay esto, nuestra cultura se puede perder”, cuenta José Gregorio Argote, director de la fundación.

Adicionalmente, la Casa de la Cultura ofrece algunos cursos ocasionales. Actualmente se están formando 16 guitarristas y 14 acordeoneros. Sin embargo, los cursos son por periodos cortos y la financiación depende de la voluntad del alcalde de turno. “Esos procesos se quedan ahí porque simplemente son convenios y se hacen por cuatro, cinco o seis meses”, cuenta Obdulio Mendoza, director de la casa de la cultura.

Desde allí también gestionaron para que el Sena abriera el técnico en ejecución musical para los jóvenes que salgan de bachillerato. Sin embargo, todos reconocen la falta de espacios para los niños y niñas.

“Somos amantes del folklore, de la música, del verso, de la composición, del vallenato, pero hay muy pocas escuelas, pocos espacios. Se necesita mucho apoyo, también del Ministerio, que miren más la formación no como eventos, sino como proceso para darle las herramientas al niño, al joven, y al adulto para que haga las cosas profesionalmente”

Obdulio Mendoza

Antes de las elecciones, el sector cultural del municipio se reunió con los dos candidatos a la alcaldía: Moises Daza y ‘Cubita’ Enrique Urbina. Ambos firmaron el Pacto por la cultura, en el que se comprometieron, entre otras cosas, a seguir y fortalecer los procesos de formación dentro de la Casa de la Cultura durante su periodo de gobierno.

Hasta ahora, a excepción de algunos cursos cortos en la Casa de la Cultura, ninguna escuela ha abierto espacios para enseñar a los niños y niñas sobre la composición. Desde esta primera experiencia en el Festival, la Fundación de Jose Argote seguirá en este camino con los niños del programa.

“Ellos tenían muchas ganas y emoción por participar en este concurso por primera vez, entonces ya entienden el mensaje de que hay que componer, que esa es otra faceta del músico y entre todos ellos ya tienen su primera canción. Ahora tenemos un taller con ellos que individualmente deben tener una canción y ya con eso le estamos abriendo el camino para que avancen en el cuento de hacer su primeras canciones”, cuenta Jose Gregorio.

Al final, además de fortalecer la cultura, el propósito de fondo es darle a los niños y niñas una nueva opción de vida. “Estamos cambiando la mentalidad de los jóvenes y de los niños. Que no miren hacia la drogadicción, el alcoholismo que lo vemos por todos lados. Con la música se les cambia el hábito de vida, se sienten útiles porque cuando uno los presenta en cualquier evento que hacemos ellos se sienten a gusto y alegres”, puntualiza Obdulio.

Mientras tanto, Mia Valentina y Andrés Camilo están soñando en grande. Quieren ser cantantes de vallenato, escribir más canciones y ser embajadores del folclor de su pueblo. “Para mi fue un reto, con esto ya sé que puedo escribir más canciones que expresen mis sentimientos, que cuenten historias. Yo siento que con la música puedo alegrar los corazones de las demás personas”, dice la ahora compositora, Mia Valentina.

Más de 3.000 estudiantes recibieron la semana pasada la ración vacacional de la alimentación escolar (PAE). Un mercado que busca reponer, durante las vacaciones, la alimentación que reciben normalmente los niños y niñas en el colegio.

Aunque la entrega generó opiniones encontradas entre la comunidad educativa, el sentimiento colectivo es el mismo: preocupación por la poca cantidad de alimentos. El mercado debería durar los 42 días de vacaciones, pero las cuentas no dan.

El PAE+, como nombró el gobierno a esta ración, busca aportar al "Programa Hambre Cero" que lidera la Presidencia, con el objetivo de poner fin al hambre en Colombia, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición. Para esto el Gobierno Nacional priorizó algunos departamentos del país que registran alto índice de inseguridad alimentaria, entre esos el Chocó.

En Tadó, el encargado de entregar esta alimentación es la Fundación Cultural Pacífico en Paz, que a su vez distribuye la alimentación en Unión Panamericana, Condoto, el Litoral del San Juan, Medio San Juan y Río Iró. En el municipio son 3.662 estudiantes beneficiados y cada ración contiene los siguientes alimentos:

En el papel, la ración vacacional es sólo para el estudiante y debería ser un complemento que dure todos los días de vacaciones. Sin embargo, en la realidad, las familias usan la comida para todos, y las cantidades no son suficientes para cerca de 40 días.

“Cuando la comida llega a la casa uno no va a cocinar por gramos para cada persona, de ahí comen todos. Además las vacaciones son de un mes y días, lo cual sería imposible que durara, así saquen de a cucharada para cocinar”, dice una madre de familia, quien prefiere no ser identificada.

El PAE, de acuerdo con los cálculos oficiales, debe aportar el 50 por ciento de energía y nutrientes para los y las estudiantes, por lo que a las familias tadoseñas les queda la responsabilidad de cubrir el 50 por ciento restante. Sin embargo, para muchos estudiantes de Tadó esta es su única comida del día.

Natali Gamboa Córdoba, nutricionista dietista de la Universidad de Antioquia y quien ha trabajado en el Chocó desde hace 13 años acompañando la construcción de las minutas del PAE en el municipio Quibdó, considera que estos productos sí son una ayuda, pero en un porcentaje pequeño. “No puedo decir que es suficiente porque aunque es para el estudiante, en el contexto en que estamos eso lo usa toda la familia y en ese caso es muy poco, pero sí es un apoyo a un porcentaje mínimo de nutrición y eso es valioso”, cuenta.

En el municipio hay opiniones encontradas entre los padres de familia. Algunos manifiestan estar conformes porque es una ración que les servirá para, por lo menos, cinco días. Pero hay otros que dicen que es muy poco.

“Acá hay mucha gente desempleada que se mantiene del barequeo (extracción artesanal del oro) y no se está consiguiendo; entonces algunas familias comen todos de esa ración. Es una ayuda, pero sería bueno que el gobierno la aumentara”, dice María Andrade, madre de un estudiante de la I.E. Normal Demetrio Salazar Castillo.

Lo mismo opina Robert Javier Quiñonez, profesor de la I..E. Nuestra Señora de la Pobreza y coordinador del PAE en la escuela. “Sabemos que hay niños que realmente comen es en el restaurante escolar y sabemos que ya en la casa toda la familia va a comer de ahí, entonces si el gobierno aumentara la ración sería muy bueno”, dice el docente.

Una madre de familia de la I.E. Nuestra Señora de Fátima de Playa de Oro, quien pidió no revelar su nombre, dijo que no estaba conforme con esta ración. “No estoy conforme porque aunque dieron dos atunes, no entregaron los huevos y eso rendía más que los atunes. Además, solo dan dos libras de arroz que en una familia de siete personas solo alcanza para una comida”.

Otra madre de la misma institución dijo estar muy contenta porque recibió cinco raciones, ya que tiene cinco hijos estudiando. “Yo estoy muy feliz y agradecida porque con esos cinco mercaditos puedo sostener a mis hijos durante dos o tres semanas, ya que reuní 10 atunes, 5 libras de pasta, 5 bolsas de leche, 5 libras de lentejas, 5 libras de garbanzos, 5 libras de harina, 10 de arroz, 5 aceiticos y 5 panelas. Esa es una ayuda para mí porque solo me toca buscar más arroz y carne”.

Varios padres y madres de familia del municipio no recibieron la ración vacacional la semana pasada y están a la espera de que llegue esta semana.

Mientras tanto, la Gobernación debe asegurar que se preste el servicio de alimentación escolar desde el primer día de clase en 2024. Con la llegada de la nueva gobernadora, Nubia Carolina Córdoba Curi, aún no está claro cuál será la modalidad de contratación para el otro año. Por ahora, el mismo operador prestará el servicio durante el mes de enero.

Desde hace once meses 205 familias damnificadas por la temporada de lluvias están esperando la ayuda única de 500.000 pesos que destinó el Gobierno Nacional para ayudar a la superación de la crisis humanitaria por la temporada de lluvias y el fenómeno de La Niña que se dio a finales del año pasado. Aunque el desembolso del dinero se hizo desde el 2 de enero, solamente 110 familias de las 315 que salieron beneficiadas en el municipio, pudieron reclamar.

Merys Pinto es una de las afectadas. Vive en el barrio El Campo y desde el 2017 tiene problemas en su casa cada vez que llueve. La vivienda se inunda constantemente y el agua ha debilitado la estructura de bahareque. Incluso su casa se ha hundido varios centímetros.

Mery, al igual que los otros beneficiarios, no pudo reclamar la ayuda porque en el registro hubo errores ortográficos: su nombre apareció con “i” en vez de “y”, como aparece en su cédula, y por eso el banco no le entregó el dinero. Desde entonces, no ha parado de buscar que le respondan por la ayuda para solventar su situación y la de sus vecinos. “Cada vez que llueve vivo con el amén en la boca”, dice.

El proceso para obtener esta ayuda ha estado lleno de tropiezos. La Alcaldía inicialmente hizo el censo de damnificados y cargó la información. Y aunque desde la oficina de gestión del riesgo del municipio dicen que los errores fueron del listado que llegó desde Bogotá, en la Ungrd dicen que el error de digitación llegó desde Fonseca.

“La Ungrd recibe estos listados de jefes y jefas de hogar y se procede a realizar un cruce con la base de datos de la Registraduría. Si se encuentran inconsistencias en los listados, estos se remiten de nuevo a la Alcaldía para que se subsanen y va acompañado de la reapertura de la plataforma para que ingresen los datos de los beneficiarios correctamente. También es competencia de la Alcaldía Municipal realizar las correcciones de las inconsistencias identificadas desde la UNGRD”, respondió la Unidad a Consonante.

Wilmer Pitre, integrante del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Fonseca, explica que enviaron las correcciones desde el 16 de febrero pero la Unidad no ha vuelto a desembolsar el dinero por problemas internos. “Después de que envíamos la lista nuevamente, pudieron pagarle como a 15 personas por Supergiros. Pero a los que están por el Banco Agrario no les han podido pagar. En reunión con Pablo Castañeda, de Bogotá, dijeron que van a buscar un nuevo operador porque el Banco Agrario les ha quedado mal. Pero seguimos esperando el reembolso, no tenemos más conocimiento”, asegura el funcionario.

En total se han realizado tres ciclos de pagos de esta ayuda en Fonseca: el 2 de enero, el 13 de febrero y el 29 de mayo. Sin embargo, Mery y las otras 205 familias no han podido recibir el dinero.

Al igual que Merys está Lidubeth Brito. Su angustia comienza cada vez que llueve, sobre todo en septiembre y octubre, cuando suele llegar la temporada de precipitaciones . “Yo tengo una niña de 12 años que tiene un trauma, me dice yo quisiera pedirle a papito dios que nunca lloviera. Se pone nerviosa cada que llueve. Aquí todo el mundo vive preocupado”, cuenta Brito.

Su casa queda en el barrio Nueva Esperanza, al lado de un canal que se desborda cuando llueve. En los últimos aguaceros a Lidubeth se le dañó la lavadora, la nevera, la turbina, un computador, varias bolsas de cemento y los libros de sus hijos. Por eso, aunque espera poder recibir los 500.000 pesos, su petición es resolver el problema de fondo. “Yo no puedo mudarme de aquí porque no tengo la facilidad, vivo de la venta de empanadas y de pasteles. Por eso queremos que el Gobierno se ponga las manos en el corazón, ya sea con una nueva vivienda, porque cada que llueve la situación es la misma”, opina.

“Yo no puedo mudarme de aquí porque no tengo la facilidad, vivo de la venta de empanadas y de pasteles. Por eso queremos que el Gobierno se ponga las manos en el corazón, ya sea con una nueva vivienda"

Lidubeth Brito, damnificada.

Lo mismo le pasa a Herminia Maria Granados de Miranda, a quien por no tener el “María” en su registro no le entregaron el dinero. Su casa está ubicada en el barrio El Retiro, al frente del caño El Saín, y se inunda cada vez que este desborda. “A mi se me hundió la cocina, se cayó el mesón, se hundieron los cuartos, el agua se metió debajo de la casa”, cuenta. A otras personas, incluso, el agua estancada les ha causado problemas en la piel.

Para Yefer Santoya y su familia esta es la segunda vez que no recibe las ayudas que le asignan. En su casa, en la que vive desde hace 14 años, las paredes están dañadas y los útiles escolares y papelería de sus hijos se han perdido ya en dos ocasiones. “Esto pasa casi cada año. La primera vez nos dijeron que nos iban a ayudar a reparar las paredes, nos iban a ayudar con comida, pero nunca nos dieron. Ahora con el bono de alimentación tampoco nos dieron nada”, cuenta.

A pesar de que ya han pasado once meses, la Ungrd no es clara sobre las fechas en las que los afectados podrán recibir este dinero. “La reprogramación de los reintegros se encuentra en proceso y las nuevas fechas de pago para estos beneficiarios será informada por parte de la Ungrd desde la subcuenta Colombia Vital”, dice la entidad. Pero hasta el momento ni la Alcaldía, ni los damnificados han sido informados de estas fechas.

Yefer y su familia, al igual que otras familias damnificadas, tienen la esperanza de poder recibir el subsidio, pero también piden una solución definitiva. “Nosotros estamos esperanzados porque en este momento estoy desempleado, entonces el subsidio sería de gran ayuda. Pero también le pedimos al gobierno que nos reubique”, dice el padre de familia.

En Fonseca, según Wilmer Pitre, hay por lo menos 420 hogares en situación de riesgo por las lluvias. A pesar de esto, hay pocas iniciativas para resolver el problema de fondo. Según el funcionario, el proyecto de viviendas rurales que está construyendo la Alcaldía con recursos del Sistema General de Regalías en el Hatico, Conejo y Almapotoque es la solución. Además, de un proyecto con Air-e para mejorar las redes de energía. Sin embargo, hay hogares en zonas de alto riesgo a las que ni la Alcaldía, ni alguna otra entidad, les está ayudando.

Después de casi tres meses de estar suspendido, volvió a funcionar el servicio de alimentación escolar (PAE) en las dos instituciones educativas de El Carmen de Atrato. Y aunque la noticia alegró a la comunidad educativa, la llegada del nuevo operador, Unión Temporal Programa de Alimentación Escolar Chocó, trajo otros inconvenientes.

Cocineras, rectores, docentes y padres de familia enumeran las fallas. La primera es la escasez. En una institución donde 30 niños y niñas cursan desde preescolar hasta noveno, puntualiza una manipuladora de alimentos que los insumos son insuficientes: “A veces solo mandan una cubeta de huevos, por lo que tenemos que partir un huevo para dos niños”.

Para el jugo de un solo día de 30 estudiantes, reciben tres mangos con muy poca azúcar. Y, sobre la proteína, tienen una pechuga de pollo que debe durar dos días, el mismo número de zanahorias y un repollo para una semana.

“Anteriormente, cuando yo recibía los alimentos, era con la medida suficiente y en algunos casos, podían repetir", cuenta otra cocinera. “Con el nuevo operador la comida llega en muy malas condiciones, la legumbre es pésima y las cantidades, más bajas”.

En el casco urbano no fue distinto. “No sé si era por el tema de bodegaje o por el tema de transporte pero, en varias ocasiones, los alimentos llegaron en estado de deterioro: frutas, verduras, legumbres”, cuenta Melvin Becerra Palomeque, rector de la institución Corazón de María. “Le informamos al operador pero no logramos hacer sinergia con la persona encargada de representarlo ante el municipio”, dice.

“No sé si era por el tema de bodegaje o por el tema de transporte pero, en varias ocasiones, los alimentos llegaron en estado de deterioro: frutas, verduras, legumbres”

Melvin Becerra Palomeque, rector de la institución Corazón de María

La salud de algunos estudiantes también se deterioró. “En una ocasión les dieron una mandarina con chocolate y el niño llegó intoxicado a la casa”, dice preocupada una madre de familia que prefiere no ser identificada. Y a esto se sumaron problemas de higiene con elementos de aseo que debía entregar el proveedor. “No es justo que, habiendo lavalozas específicos, el operador decida que los platos se lavan con Fab, sabiendo que es difícil quitar el olor y el sabor del jabón, pero no nos hacen caso”, comenta Betty Hernández, coordinadora de la Institución Marco Fidel Suarez.

Además, según los lineamientos del Ministerio de Educación para la planificación de los menúes es necesario tener en cuenta aspectos como el contexto cultural, sin embargo, en El Carmen de Atrato no ha sido así. “Mandaron unos envuelticos de arepa harina que acá no están acostumbrados a consumirlos, entonces se hacía necesario cambiarlo por masitas fritas y el aceite, que ya era bien poquito, se reducía más”, confirma Betty Hernández.

Con la contratación de las cocineras también hubo desaciertos. A pesar de que trabajaron varios meses con el nuevo contratista, nunca firmaron contrato y la información que les dieron fue que les pagarían entre 1.200 a 1.500 pesos por alumno atendido, lo que se traduciría en 45.000 pesos por día trabajado. Sin embargo, denuncian que el operador no cumplió con lo que habían pactado verbalmente y sólo les liquidaron $20.000 pesos el día.

Pero las manipuladoras no se atreven a demandar a nombre propio ya que no tienen soportes jurídicos para hacerlo y ninguna quiere insistir en el asunto por las repercusiones.

Durante el primer semestre del año la contratación la hizo la Alcaldía con recursos de la Gobernación. El operador fue la Fundación Serranía Colombia. La demora en la contratación, así como los acuerdos de transferencia por solo 30 días, hizo que el servicio solo se prestara durante dos meses, es decir, 60 días calendario escolar. Para ese momento, un almuerzo le costaba a la Gobernación 2.500 pesos y el desayuno o merienda 1.900 pesos.

Varias cocineras manifiestan que cuando la Alcaldía manejó el contrato, la calidad de los alimentos era buena, igual que la cantidad. El problema principal, además de la intermitencia, fueron los retrasos en el pago a las manipuladoras de alimentos.

El último periodo de alimentación escolar se activó con nuevo operador el 8 septiembre. El encargado era la Unión Temporal Implementación del Programa de Alimentación Escolar en el Chocó, conformado por las fundaciones Symech, con 60 por ciento de participación, y Cultural Pacífico en Paz, que también presta el servicio en Tadó y otros municipios.

Este operador, a diferencia de otras ocasiones, no fue contratado por la alcaldía, sino por la Alianza Pública para el Desarrollo Integral, Aldesarrollo, quien fue contratado, a su vez, por la Gobernación para ejecutar el dinero de las regalías del departamento, dinero con el que se financió el programa en los últimos 90 días.

Para el reciente contrato aumentó el valor de la ración. En todos los municipios no certificados del Chocó, un almuerzo del PAE le costó a la gobernación 4.812 pesos y el desayuno o merienda 2.816 pesos. Y aunque fue un aumento significativo, en El Carmen de Atrato no se sintió el cambio.

Además de los problemas en la calidad de los alimentos, con la llegada del nuevo operador varias cocineras fueron despedidas, según denuncian, por no apoyar a un candidato a la alcaldía. Otras renunciaron de manera voluntaria porque apoyaban a un candidato contrario.

Dionne Cruz, ex Presidenta e integrante de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Salud Pública, asegura que esto es algo que suele pasar en varios municipios y es una de las causas que, según identificó la Asociación, perpetúa los problemas del programa. “Hay corrupción, malos manejos, falta de idoneidad de los contratistas y operadores ―porque son elegidos para pagar favores políticos y no por mérito o experiencia―. Y también hay captura de estas rentas públicas por clanes políticos, mafias e incluso grupos al margen de la ley”, explica la experta.

Entre los rectores, además, está la percepción de que los operadores ajenos a El Carmen de Atrato tienen más problemas; por falta de pertenencia y problemas de logística. “Tener que traer alimentos de otros lugares, buscando abaratar costos, pone en riesgo la calidad con la que estos alimentos llegan”, opina Melvin Becerra.

El problema según opina Betty Hernandez, coordinadora de la institución Marco Fidel Suárez, también es el traslado. “Consiguieron proveedores para las legumbres desde Quibdó, toda esa legumbres llegaban aquí dañadas y deterioradas, si lo iban a suministrar desde allá lo deberían hacer la remesa cada ocho días, pero la hacían cada 15 días, entonces el daño fue significativo”.

Además, hay desconexión entre la Gobernación, el operador y la comunidad educativa. Según Juan Carlos Quinto, secretario de Integración Social del Chocó, en su despacho no han recibido ninguna queja sobre el funcionamiento del PAE. "Nosotros hacemos seguimiento al programa en los municipios, es nuestro deber, pero lo que hemos evidenciado es que ningún rector ha manifestado alguna inconformidad con el programa", dijo el secretario que además manifestó no saber cuáles son las empresas que conforman la UT PAE Chocó.

Y aunque los rectores y coordinadores manifestaron que habían contactado a Sandra Mazo, representante legal de la UT PAE Chocó, para manifestar sus preocupaciones; Mazo asegura que solamente ha recibido felicitaciones. “La comunidad educativa siente que el PAE ha cambiado y que el tema de las raciones servidas ha mejorado muchísimo en cuanto a cantidad y a calidad. Tengo hasta reportes de las instituciones de que sobraron alimentos de las últimas entregas”, dice.

Durante el tiempo en que el PAE estuvo suspendido en el municipio, la solución más inmediata de docentes y rectores fue recortar la jornada escolar; esto significó que los estudiantes estudiaron entre una y dos horas menos todos los días por más de tres meses.

En la I.E. Marco Fidel Suárez, por ejemplo, los estudiantes de jornada única pasaron de salir a las tres de la tarde, a salir a la una y media. Lo mismo en la I.E. Corazón de María.

“Es una jornada que va de siete de la mañana a tres de la tarde, pero como tenemos estudiantes de las zonas rurales, hay estudiantes que salen de su casa a las cinco de la mañana y regresan tipo cinco de la tarde dependiendo del clima. Por eso las repercusiones nutricionales y académicas son muchas”, añade Betty Hernandez.

Aunque el PAE está pensado desde el Ministerio de Educación como un complemento alimenticio, en las instituciones de El Carmen, y de otros municipios del Chocó, hay varios estudiantes para los que es la única comida del día, lo que agrava la situación.

“Para muchos de los muchachos es el único alimento que reciban en el día, cuando el Programa de Alimentación Escolar no se presta en las condiciones debidas, afecta de manera significativa no solo la prestación del servicio educativo, sino que ponen riesgo su propia salud”, denuncia Melvin Becerra Palomeque.

Según explica Dionne Cruz, además de las limitaciones académicas las repercusiones son físicas y mentales. “Afecta en su talla y en su peso. Retardos en el crecimiento físico, y en el desarrollo cognitivo. Una menor capacidad de aprendizaje, de concentración. Estamos hablando de problemas asociados a la desnutrición, que es una causa de mortalidad en Colombia. Debilidad, situaciones de anemia, una serie de problemas que nuestros niños y niñas no deberían estar sufriendo”, comenta la experta.

Esto, a su vez, se traduce en deserción escolar. “Cuando los insumos no son suficientes, hay muchachos que se quedan sin alimentación y eso automáticamente genera deserción escolar, porque nosotros tenemos sedes ―incluyendo la principal― con estudiantes que solamente cuentan con la alimentación que se le suministra en los planteles educativos”, manifiesta Betty Hernández.

"Cuando los insumos no son suficientes, hay muchachos que se quedan sin alimentación y eso automáticamente genera deserción escolar, porque nosotros tenemos sedes con estudiantes que solamente cuentan con la alimentación que se le suministra en los planteles educativos"

Betty Hernández, coordinadora I.E. Marco Fidel Suárez

Una de las madres rurales lo confirma: “nosotros como padres de familia suponemos que el programa funcionará todo el año escolar, sin embargo, cuando el programa se paraliza, debemos buscar plata de donde no tenemos para comprar el algo a los niños o darles plata para que ellos compren cualquier cosa”.

Con la llegada de la nueva gobernadora, Nubia Carolina Córdoba Curi, aún no está claro cuál será la modalidad de contratación para el otro año. Por ahora, estos mismos operadores prestarán el servicio durante el mes de enero.

“Nosotros tenemos recursos para ejecutar el PAE hasta finales de enero del próximo año. Una vez esos días se terminan, usamos los recursos que envía el Gobierno Nacional. Esperamos que la nueva gobernadora nos diga cómo va a entrar a manejar el tema. Si va a ser directamente con los municipios o centralizado como está ahora”, dice Juan Carlos Quinto.

Sin embargo, las madres y padres de familia de la zona rural, al igual que las manipuladoras de alimentos, opinan que la contratación debería ser de las Juntas de Acción Comunal o de las juntas de padres, como lo había anunciado el gobierno nacional. Dicen que así se le daría prioridad a la producción del campesinado carmeleño y los alimentos estarían frescos y de mejor calidad, además de generar ingresos al interior del municipio.

Lo mismo recomiendan desde la Asociación Colombiana de Salud Pública. “Está la necesidad de un rediseño del plan de alimentación escolar y de la arquitectura institucional que lo sostiene, orientada a que sea la comunidad la que maneje el servicio”, comenta Dionne Cruz.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, recomendó después de su visita al departamento hacer una planeación adecuada para que los procesos precontractuales y contractuales no afecten la operación y continuidad durante todo el calendario escolar, y, con ello, los derechos de niñas, niños y adolescentes beneficiarios sean garantizados.

Además, hizo un llamado a padres, madres y cuidadores para que exijan la conformación del Comité de Alimentación Escolar en las instituciones educativas en donde no se encuentra constituido, y donde ya esté conformado, sean establecidas rutas de seguimiento y vigilancia claras que permitan verificar oportunamente las irregularidades en el PAE.

Con el voto de opinión y bajo la promesa de gobernar con el pueblo y priorizar la zona rural llegó Juan Carlos Palacios a la alcaldía de Tadó. Su elección mostró un pequeño giro a como estaba funcionando la política en el municipio: después de 8 años quedó electo un candidato que pertenece al partido Liberal y no iba apoyado por una coalición de partidos.

Además, por primera vez en 12 años, el nuevo alcalde no tiene relación con el partido de la U. En 2011 la alcaldía la ganó Mancio Agualimpia por ese partido. En 2015 ganó Arismendi García con la coalición Convergencia que agrupaba a los partidos de la U, Liberal, Mais y Verde. Y en 2019 quedó electo Cristian Copete, quien era considerado el candidato de Arismendi, con la coalición “Por Tadó me la juego toda” que unió a los partidos Cambio Radical y, nuevamente, al Partido de la U.

Palacios es distante de la administración actual, lo que implica que no dará continuidad a la forma de gobierno de Cristian Copete. “Es un gobierno (el de Copete) que no es afín con mi propuesta, no es un gobierno amigo”, dijo el alcalde electo en entrevista con Consonante. A pesar de estar asociado con estructuras de partidos tradicionales, muchos de sus votantes le atribuyen ser “el cambio”.

Su énfasis será en políticas públicas diseñadas para las necesidades de la gente que, aunque es lo común en la gestión administrativa, no solía ocurrir así en Tadó. Además, esas políticas públicas a la medida incluirán, por primera vez, una con enfoque de género y otra que reconoce a las familias como sujetos de derechos. Además, habrá otra con las diferentes actividades deportivas, culturales, educativas, recreativas y sociales, otra para atender a la población con capacidades diferentes y para fortalecer el turismo.

Su llegada al palacio municipal implica también, según lo anunciado, una reestructuración administrativa. Palacios piensa crear la secretaría de Inclusión, Equidad y Género; la secretaría de Turismo; la secretaría de Desarrollo Económico y rediseñar el modelo de seguridad del municipio.

También promete apostar fuertemente a la inclusión de la ruralidad. Su cierre de campaña fue una “toma del alto San Juan”, un evento multitudinario en el que recorrió varios corregimientos El reto será mejorar los puestos de salud rurales de cada corregimiento, la infraestructura de las escuelas.También mejorar el acceso al acueducto y alcantarillado y potenciar el turismo con estas comunidades.

Palacios llegará con apenas dos concejales de su línea directa: Luis Fermin Palomino, quien ha sido concejal durante casi 20 años por el partido Liberal, pero apoyó a Cristian Copete el periodo anterior. Y Wilson Andrade, un concejal nuevo del partido Alianza Verde.

La participación de la mujer disminuyó para este periodo. Solamente Claudia Patricia Hinestroza logró una curul con el partido Conservador, cuando en otros años hubo entre dos y tres mujeres en el Concejo.

El partido con más votos fue el Partido Conservador, que ha sido históricamente fuerte en la región y logró cuatro espacios en el Concejo. Este partido ha logrado mantener la cantidad de curules con el paso del tiempo: en 2011 logró tres; en 2015 cuatro y en 2019 cuatro nuevamente. Mientras que el partido Liberal ha perdido su fuerza con los años y ahora solo tiene una curul en el Concejo, esto pese a que la gobernadora del departamento cuenta con su respaldo.

En contraste, los partidos Centro Democrático y Colombia Humana no alcanzaron el umbral de 558 votos para tener por lo menos una silla en el recinto. El primero solo alcanzó 450 votos y el segundo 61.

Aunque aún no se ha definido la posición de los concejales, la tendencia, según dicen algunos, será una mayoría declarada “independiente”, es decir, que no apoyarán 100 por ciento al alcalde pero tampoco serán oposición. Sin embargo, más allá de la ideología, Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), explica que esto se traducirá en la realidad en un ejercicio de negociación permanente.

“El alcalde va a tener que mandar a su secretario de Gobierno a hablar con cada uno de los operadores políticos locales y decirles, ‘bueno: este es el plan de desarrollo’, y los concejales probablemente le van a decir ‘¿qué me vas a dar a cambio para aprobarlo?’ . Eso es lo que termina pasando. Y aunque hay concejales honestos, no es lo usual”, dice Bonilla.

La bancada del Partido de la U, con dos puestos, sigue definiendo cuál será su papel: “me tocaría hablarlo con mi bancada, aunque yo creo que lo voy a hacer como independiente y creo que esa es la tendencia”, dice Luis Moreno, actual presidente del Concejo Municipal. Lo mismo el partido Cambio Radical, que también logró dos curules, “lo único que sabemos ahora es que no vamos a ser oposición”, dice Danning Perea, concejal electo de este partido.

"Me tocaría hablarlo con mi bancada, aunque yo creo que lo voy a hacer como independiente y creo que esa es la tendencia”

Luis Moreno, concejal electo por el Partido de la U

Quien según la ley lideraría la oposición es Jesus Hamilton Peña, quien aceptó la curul por ser el segundo candidato más votado, pero la línea aún no está clara. Declararse oposición, en municipios como Tadó, suele salir muy caro y es poco frecuente. En el municipio el mayor empleador es la alcaldía, y los puestos públicos suelen renovarse con el mandatario de turno. “Para que te den un contrato hay que tener una recomendación de un concejal. Entonces, para que un concejal diga que es la oposición quiere decir que no necesita meter contratos en la alcaldía y eso es casi imposible”, opina la experta.

Hasta el momento, el partido Conservador es el que no tiene ninguna inclinación: “Que el movimiento perdiera, no significa que me vaya a declarar en oposición. Depende de la charla que tengamos con el alcalde Juan Carlos, depende de lo que él plantee sobre cómo va a trabajar… Si en su trabajo va a tener en cuenta a las personas que en las elecciones no estuvimos con él ”, explica Orlando Delgado, quien sigue a la espera de la conformación del nuevo mandato.

El alcalde electo no tendrá problemas para armar coalición en un Concejo acostumbrado a seguirle el ritmo al mandatario de turno. Pero por su naturaleza transaccional, el Concejo pondrá a prueba la promesa de Palacios de ser un gobierno transparente y no caer en la entrega de puestos por favores políticos.

El nuevo alcalde fue fórmula de la gobernadora electa Nubia Carolina Córdoba Curi. Ambos pertenecen al partido Liberal y estuvieron juntos en varios momentos de la campaña electoral. Incluso, Córdoba estuvo presente en el cierre de campaña de Juan Carlos Palacios en la zona rural.

Córdoba Curi tuvo el respaldo de la base social del Pacto Histórico en Chocó y, a diferencia de elecciones anteriores, el liberalismo unió sus bases en torno a su candidatura. En Tadó, donde tiene a parte de su familia, ganó con 4.552 votos.

La buena relación entre ambos mandatarios puede facilitarle a Palacios la consecución de recursos de inversión para invertir en educación, así como otros temas en los que el municipio depende de la Gobernación.

“El presupuesto público solo le alcanza (a Palacios) para pagar la nómina de los maestros, la del hospital público y se acabó la plata. Todo lo que haya prometido, le toca gestionarlo por fuera y la manera de hacer gestión es a través de otros operadores políticos” explica Laura Bonilla. “Si Palacios tiene una buena relación con la gobernadora y la gobernadora a su vez tiene una buena relación con el gobierno nacional, es probable que atraiga recursos al municipio”, agrega la experta.

“Si Palacios tiene una buena relación con la gobernadora y la gobernadora a su vez tiene una buena relación con el gobierno nacional, es probable que atraiga recursos al municipio”

Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares)

Nubia Carolina Córdoba Curi hizo parte del grupo de nuevos mandatarios regionales que citó el presidente Petro a la casa de Nariño el pasado 7 de noviembre. La reunión fue solamente con los gobernadores electos simpatizantes de Petro y la cercanía de la mandataria con el Gobierno Nacional fue explícita, al menos en el contenido compartido del encuentro por parte de la gobernadora y el presidente Gustavo Petro.

Palacios lo tiene claro y ve en Córdoba Curi la forma de lograr sus proyectos. “Hoy tenemos una gobernación que nos puede colaborar y se identifica con nuestra línea de gobierno”, expresó el mandatario a Consonante. Además, la Gobernadora tiene el mismo propósito del alcalde Palacios, que es precisamente centrar mayores esfuerzos en el campo: “es muy importante llevar inversión a la zona rural”, dijo tajantemente durante su visita a la capital.

El próximo 17 de diciembre se realizarán las nuevas elecciones en Fonseca, La Guajira, luego de que se destruyera más del 25 por ciento del material electoral en las elecciones del pasado 29 de octubre.

En estas elecciones se elegirá al próximo alcalde de Fonseca y a los integrantes al Concejo. Según informó la Registraduría delegada de Riohacha, la decisión de repetir las elecciones se dio tras perderse la cadena de custodia y material electoral en tres puestos de votación. Los disturbios ocurrieron en los colegios Calixto Maestre y María Inmaculada, en zona urbana; y el colegio Agrícola, en Conejo.

Es de aclarar que las elecciones se repetirán en todo el municipio y no solo en las mesas afectadas.

La resolución 007 del 10 de noviembre de 2023 resolvió las reclamaciones, apelaciones y desistimientos sobre el proceso electoral y escrutinios de las elecciones territoriales para el periodo 2024- 2027. El documento expone que para el 29 de octubre, al final de la jornada, se registraron hechos vandálicos llevando a la destrucción y el abandono de material electoral en 3 de los 12 puestos de votación.

El colegio María Inmaculada tiene 16 mesas y votan en ese punto 5.278; en el Calixto Maestre 18 mesas y votan 5.860; y en el puesto de Conejo, 7 mesas y votan 2.201 personas. “Una vez la Comisión Municipal recibió en su despacho diversas reclamaciones y recursos de las comisiones auxiliares y la municipal se declararon en desacuerdo, antes de definir si se podía declarar la elección de las autoridades municipales, absteniéndose de declarar el concejo municipal y el cargo de alcaldía”, dice la resolución.

En el documento se informa que no se declaran las elecciones de Alcaldía y Concejo Municipal y, por tanto, resuelve: “excluir de la votación de las 41 mesas de los tres puestos de votación citados e incluir las 57 mesas de votación de los 9 puestos de votación que fueron debidamente escrutados para la declaración del cargo de Gobernador y Asamblea del departamento de La Guajira”.

Desde que se convocaron a nuevas elecciones, la Registraduría aclaró que los candidatos serían los mismos a los que se postularon para las elecciones del 29 de octubre. No habrá inscripciones porque esto no es una elección atípica sino que responde a una nueva convocatoria tras actos de vandalismo. Sin embargo, quienes quieran renunciar a la candidatura pueden hacerlo de manera formal ante la Registraduría.

Para Pedro Felipe Gutiérrez, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral y con experiencia de 25 años en temas electorales, si dos candidatos quieren unirse, alguno de estos debe renunciar para no generar inhabilidad. “Así como se inscribió ante la Registraduría debe renunciar ante la misma (...) Los candidatos deben ser los mismos porque la inscripción ya pasó, las coaliciones están realizadas y ya no hay esa posibilidad porque incurriría en doble militancia por apoyar a un partido distinto”.

Gutiérrez puntualizó que un candidato “no puede apoyar a un aspirante distinto al de su partido o antes debe renunciar a la candidatura de manera oficial”.

Para Pedro Gutiérrez tener unas nuevas elecciones implica que haya menos tiempo para el empalme que realiza el alcalde actual y el alcalde electo. “Lo único que perjudica es la logística de empalme, ya que no tienen mucho tiempo. Pero se sabe que si el resultado está antes del 31 de diciembre, la Alcaldía se asume desde el primero de enero, comenzando el periodo constitucional”. Además, Gutiérrez agrega que lo prioritario ahora es brindar garantías para que la población pueda votar con normalidad.

“Lo único que perjudica es la logística de empalme, ya que no tienen mucho tiempo"

Pedro Gutierrez, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral.

Las sanciones están establecidas por ley. Las personas que atenten contra la jornada electoral y dañen el material se enfrentan a consecuencias penales, por ser un delito electoral que se debe judicializar como responsabilidad individual.

Este delito está tipificado en la Ley 1864 de 2017, artículo 386, como perturbación en el certamen democrático y contempla que quien impida la votación y el escrutinio incurrirá en una condena de prisión de 4 a 9 años y una multa de 50 a 200 salarios mínimos legales vigentes. Y la pena en prisión aumenta de 6 a 12 años cuando la conducta se realice por medio de violencia.

Las autoridades de Fonseca ofrecieron una recompensa el 30 de octubre de hasta 20 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables de los actos vandálicos del pasado 29 de octubre.

Los jurados serán los mismos de los asignados el 29 de octubre. Este es un cargo obligatorio y por ley, si no participa debe cumplir una sanción. Según la Ley 163 de 1994, la multa por no asistir es de hasta 10 salarios mínimos, es decir más de 10 millones de pesos.

“Son particulares que cumplen una función pública. Si llegan a incumplir esa obligación, se someten posiblemente a un acto disciplinario y eventualmente a una sanción económica”, indica Gutiérrez.

Pedro Gutiérrez agrega que aunque no se afectó la democracia si hay pérdida económica y de tiempo. “La ciudadanía se vio frustrada pero sí hay democracia porque se efectuará una nueva elección y los gobernantes estarán para el periodo constitucional que inicia el primero de enero.

La mayor afectación es en la logística y el tiempo que se perdió para hacer el empalme, pero en cuestión de 15 días ya la Alcaldía podría estar funcionando normalmente”, agrega.

En las elecciones están presentes la Policía, la Defensoría del Pueblo, la Personería, la MOE y los delegados del Consejo Nacional Electoral. En cada punto de votación debe haber una mesa de justicia con alguno de estos representantes para que estén al tanto de los incidentes y de las posibles denuncias frente a irregularidades.

Para las fuentes consultadas, lo más importante es permitir que la gente vote con total tranquilidad. “Se deben revisar las inhabilidades, el tema de recursos públicos que se pueden utilizar en la campaña electoral. Todo eso, es lo que se da en un proceso electoral para garantizar la igualdad y la libertad al elector, igualdad de condiciones en los candidatos y la protección del elector. Esto se garantiza permitiendo votar sin ninguna coacción, cuando se acerca al cubículo solo y que escoja qué opción decide apoyar o si se abstiene a votar, porque también es un derecho del ciudadano abstenerse a votar”, indica Pedro Gutiérrez.

Algunos candidatos consultados por Consonante consideran que sí se cuentan con las garantías necesarias para efectuar esta nueva jornada electoral y confían en que lograrán más votos. Eredis Brito, aspirante nuevamente al Concejo, señala que espera que no haya contratiempos y que va a continuar en su campaña. “La gente me sigue dando el apoyo, he llegado a estas personas y van a volver a votar por mí. Confío en que todo va a salir bien en estas elecciones. En lo que se pudo contar logré 277 votos y con eso ya estaba entre las concejales con credencial y confío en que se van a mantener esos votos y aspiro alcanzar unos 700 votos”, indicó.

Lo mismo opina Luis Manuel Campo, candidato al Concejo. Dice que está optimista por esta nueva oportunidad de unas nuevas elecciones. “Estamos seguros que vamos a lograr el electorado necesario. Tuve de apoyo 255 votos, pero hay que tener en cuenta que hubo votos que no se pudieron contar por los actos vandálicos y deseamos que ahora todo se dé de la mejor manera. Siento que las garantías están dadas para todos”, agregó.

Los expertos consultados señalan que el orden público debe ser garantizado por la Alcaldía y la Gobernación. Y, en el caso particular de Fonseca, es de conocimiento del Gobierno Nacional. Por ello, piden que haya más Fuerza Pública y garantizar que la ciudadanía se pueda acercar con tranquilidad a votar.

Las opiniones de algunos ciudadanos de Fonseca se encuentran divididas entre los que confían y tienen dudas de la jornada electoral.

Wilmar Díaz, miembro de la campaña de Enrique Fonseca, dice que no confía en las elecciones. “Los perdedores cuando vean una fila de un kilómetro de personas y ellos no registren votos, vuelven y hacen la guachafita y dañan el proceso”.

Díaz cuestiona que “no han condenado a ninguno de los vándalos. No ha habido ningún ejemplo, entonces para ellos es fácil dañar y que en febrero volvamos a elecciones”.

Otro simpatizante de la campaña de Fonseca quien pidió no ser citado dice que sí confía en la nueva jornada. “Hay que confiar nuevamente en las elecciones. Lo que no confío es en las campañas políticas que últimamente se están haciendo en Fonseca excluyendo el candidato mío”, dice.

Early Díaz, miembro de la campaña de Enrique Fonseca, comenta que “las elecciones de aquí van hacer una más del montón, van a cometer más errores. Lo importante es que van a estar ahora más vigilados por la MOE y por todas las entidades porque son las únicas elecciones que se harán en el país”.

Luis Dario Ortiz, simpatizante de la campaña de Benedicto González, dice que confía en que las autoridades competentes van a tomar las medidas necesarias. “Confío en que se va a garantizar que la democracia se instaure de manera definitiva en estas elecciones y que se vuelva un comportamiento normal para las futuras elecciones”.

Juan Contreras, miembro de la campaña de Benedicto González, no confía. “ Para mi seria bueno que intervinieran organizaciones garantes la ONU, la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones internacionales que velen por las elecciones de Fonseca. No vemos garantías por parte de la administración que se ha metido de lleno con un candidato, entonces ese el miedo de los habitantes de Fonseca”.

Fidel Vagas, simpatizante de Benedicto González, dice que no confía en las elecciones porque la gente denuncia y las autoridades no hacen nada. “No le ven el interés de verificar o corroborar dicha información entonces por la práctica de compra masiva de voto, las elecciones se vuelven a costa del dinero, por ese lado las elecciones no son confiables en el municipio de Fonseca”, agrega.

Verenice Santiago, adepta de la campaña de Micher Pérez, dice que confía. “Creo en las elecciones porque es la oportunidad que le están dando a la democracia de hacer las cosas bien. El 29 de octubre fue un proceso fraudulento y no se le dio la oportunidad a la democracia, entonces es por ello que hay que hacerlas de nuevo y que se garantice que el proceso sea bajo criterios de transparencia”.

Jeider Martínez, partidario de la campaña de Micher Pérez, opina que “se confía siempre y cuando cambien toda la vigilancia posible de afuera. Que manden Policía y un registrador que sea neutro y que resguarden a toda Fonseca”.

En su segundo intento por llegar a la Alcaldía, el liberal Jaime Arturo Herrera salió electo con 2.183 votos. ‘Puntillo’, como es conocido en el municipio, puso en el centro de su campaña política la propuesta de que el campo sea el centro de la economía en un municipio que ha ido perdiendo la vocación agrícola por una más minera.

Para esto, según le dijo Herrera a Consonante, formulará proyectos ante la Presidencia para que haya más inversión en el campo. También aseguró que entre sus prioridades está la pavimentación de vías terciarias y la construcción de escenarios deportivos: “Le voy a proponer a Miner S.A. que trabajemos en conjunto. Vamos a meterle plata a lo social y a los escenarios deportivos que es muy necesario”. Aún no es claro cómo será la relación entre Miner y el alcalde electo porque, a diferencia de las últimas tres alcaldías, no viene de trabajar en la mina ni ha tenido una relación cercana a esta.

“Le voy a proponer a Miner S.A. que trabajemos en conjunto. Vamos a meterle plata a lo social y a los escenarios deportivos que es muy necesario”

Jaime Arturo Herrera.

Herrera es un exconcejal y empresario de origen campesino que lleva más de 20 años administrando una droguería en Quibdó. En 2014, y como propietario de la Droguería La 20, fue capturado junto con otras siete personas que eran investigadas porque presuntamente se habrían apropiado de más de 1.700 millones de pesos que estaban destinados para pagar servicios de salud a la población vulnerable de el Chocó. Según la Rama Judicial, Herrera fue dejado en libertad en 2015. El alcalde le dijo a Consonante que en este momento no tenía ningún lío judicial y que lo que pasó es que fue “asaltado en la buena fé”.

Su recorrido político inició hace cuatro años cuando se lanzó a la Alcaldía y quedó segundo por una diferencia de 15 votos. Al ocupar ese puesto tuvo derecho a ser concejal, cargo que ocupó por un año. Luego se dedicó a su campaña y en las votaciones de octubre le sacó más de 300 votos al exalcalde Jorge Iván Bedoya, el segundo más votado.

Con su triunfo Herrera frenó las posibilidades de que el partido de La U pusiera un tercer alcalde de forma consecutiva y le devolvió el poder al partido Liberal que no ponía mandatario desde 2011. Pero el liberalismo no sólo ganó la Alcaldía. También eligió como gobernadora a Nubia Carolina Córdoba, con quien Herrera hizo campaña, y fue el partido más votado en el Concejo con 1.561 votos y el que puso más concejales: cuatro de once. Por ahora, parece que Herrera llegará a la Alcaldía, el 1 de enero de 2024, con vientos a su favor a nivel municipal y departamental.

Aunque la elección de los concejales no suele ser tan mediática como la de la Alcaldía, también es clave. El Concejo es el que debate las propuestas del alcalde, le hace control político y aprueba o no el Plan de Desarrollo y el presupuesto municipal —que este año fue de más de 14 mil millones de pesos—, que son las cartas de navegación de la administración en obras planes y programas y en cómo se invierten los recursos públicos.

En el caso de El Carmen, el Concejo estará conformado por cuatro liberales, dos conservadores, dos del partido de La U, una del partido Verde, uno de MAIS y una curul que será de Jorge Iván Bedoya del partido de La U, ASI y la Fuerza de la paz, quien aceptó el espacio que le corresponde por ser el segundo más votado a la Alcaldía.

Estos resultados dejan dos conclusiones. La primera es que el Concejo se renovó. De los cinco concejales que trataron de reelegirse sólo lo logró Carlos Alberto Restrepo del partido Liberal. A diferencia de hace cuatro años, el espacio de las mujeres se redujo y pasó de dos curules a una, esta vez por el partido Verde con Gloria Isabel Calle, que apoyó a la candidata Natalia Mazo a la Alcaldía.

La segunda conclusión es que con el partido Liberal de su lado, que es el que tiene más concejales, Herrera tiene la posibilidad de tener una mayoría de concejales afines (coalición de gobierno) que le apruebe de forma más rápida lo que debe pasar por el Concejo. “Con un Concejo a favor del alcalde lo que uno esperaría es que se aceleren los procesos, que no haya trabas y que las propuestas sean tramitadas con facilidad y con eficiencia. En caso contrario tendría que empezar a negociar con otros partidos o con otras corrientes y eso ya le compromete, de alguna manera, la gestión burocrática (puestos y nombramientos) y presupuestal”, explica Ricardo Zuluaga Gil, experto en división Político-Administrativa de Colombia.

“Con un Concejo a favor del alcalde lo que uno esperaría es que se aceleren los procesos, que no haya trabas y que las propuestas sean tramitadas con facilidad y con eficiencia"

Ricardo Zuluaga Gil, experto en división Político-Administrativa de Colombia.

De entrada, el alcalde electo dice que cuenta con una mayoría a su favor: “Elegimos cuatro liberales y tenemos buena relación con los dos conservadores. Tenemos la mayoría, pero lo más importante es que llego a trabajar. Creo que cuando los concejales vean mi trabajo y vean que le estoy metiendo 24/7 a la comunidad, los proyectos van a salir por un tubo”.

Eso dependerá de la posición política que asuman los concejales al posesionarse y en la que deberán elegir si, frente a la Alcaldía, son de gobierno, independiente o de oposición. Aunque la decisión final la pueden tomar hasta febrero (un mes después de que inicie el gobierno), por ahora, pinta a favor de Herrera. Al menos tres concejales electos de distintos partidos están de acuerdo con ‘Puntillo’ al decir que apoyarán su gestión si ven que está trabajando a favor del municipio. También aseguraron que, de entrada, no harán oposición.

“Personalmente no voy a ser oposición y tampoco voy a estar con el Alcalde. Estaré del lado del bien común”, afirmó Jaime Gabriel Taborda elegido por el partido Conservador. Dijo que junto con su compañero Jesús Antonio Londoño, se declararán de independencia. “La oposición es muy relativa — dice Gloria Calle, electa por el partido Verde — debemos ser un equipo y trabajar para beneficio de El Carmen”, comentó que también se declarará en independencia.

Consonante intentó comunicarse con Bedoya para saber si se declarará en independencia o si liderará la oposición contra el Alcalde, pero hasta el momento no contestó las llamadas. Con este panorama, y si La U decide ser oposición, contaría con tres de los once concejales en su coalición. Zuluaga Gil dice que tener un Concejo que en su mayoría es a favor de la Alcaldía acelera los procesos y puede beneficiar a la comunidad, pero cuenta que también puede deteriorar el control político: “Se deteriora un poco el control político porque es a los concejales a los que les corresponde hacerlo, pero también se fortalece porque los que quedan como una minoría haciendo oposición deben y tienen que ser más exigentes con el control y los mecanismos que usan para ser escuchados”.

Por ahora, una de las preocupaciones que se escuchan en el municipio es la renovación de la planta de la Alcaldía. El temor es que con una administración nueva y que era opuesta a la actual, no se renueven contratos para algunos trabajadores, más en un municipio como El Carmen en el que las principales fuentes de empleo son la Alcaldía o la mina. “Hay rumores, aún nada comprobado, de que va a llegar gente de afuera de El Carmen, de otros municipios, porque el alcalde elegido debe favores y los va a pagar con puestos de la Alcaldía”, dijo un habitantes de El Carmen.

Herrera le dijo a Consonante que no llegará a “barrer” con los puestos y que todo su gabinete será de carmeleños: “Yo voy a llegar es a construir, están equivocados conmigo. El que esté trabajando y haciendo las laborales bien, se queda. Eso sí, el gabinete será mío, porque no es justo que sea el mismo gabinete desde hace ocho años”.

En el Chocó, la gobernadora electa es la liberal Nubia Carolina Córdoba, la más votada en El Carmen para ese cargo. Córdoba fue la fórmula de ‘Puntillo’ y desde ya la ven como aliada para el municipio. El concejal electo del partido Liberal, Jorge Alexander Machado, lo ve como “el mejor momento para el departamento del Chocó, incluyendo El Carmen, porque sabemos que con nuestro alcalde y de la mano de la gobernadora vamos a hacer un muy buen trabajo”.

Herrera cuenta que desde la campaña electoral Córdoba se comprometió con tres acciones para el municipio: la pavimentación de la vía El Siete - El Carmen, la construcción de un hospital nuevo e inversión en el campo. Además de los compromisos, es clave que entre ambos mandatarios haya una relación fluida y cordial porque El Carmen es un municipio de sexta categoría y, por lo mismo, depende de la Gobernación para, por ejemplo, cofinanciar proyectos o que les giren recursos para educación y salud.

“Los municipios en Colombia suelen ser muy débiles financieramente y gran parte de los proyectos que puede ejecutar un alcalde dependen de la coordinación que tengan con el gobierno departamental — explica Zuluaga Gil —. Si un alcalde va en llave con el gobernador y tienen buenas relaciones, va a ser más fácil que cuando lo llame consiga de forma más rápida que le apruebe y le financie proyectos”.

Esa relación también es clave porque los recursos de participación como los del Plan de Alimentación Escolar (PAE) llegan por medio de la Gobernación. Y es esa entidad la que tramita casos como traslados de los profesores. “Un profesor de municipio pequeño (al que la comunidad no quiera, por ejemplo), puede convertirse en un problema muy grave porque tiene una incidencia directa con la comunidad y si el alcalde no tiene buen diálogo con el departamento, pues no le traslada el profesor, se gana a la comunidad de enemiga y eso puede minar su gobernabilidad”.

Además, la Gobernación también funciona como interlocutora con el Gobierno Nacional y puede ayudar o no a que bajen recursos o proyectos al municipio o que las necesidades del mismo estén en la agenda nacional. En el caso de Córdoba y Herrera, que son del mismo partido, la relación y la gestión entre ambos también es importante para mantener el poder en futuras elecciones, ya sea por la misma colectividad o con candidatos propios. Si a los dos les va bien, sus votantes van a ver con buenos ojos a quienes ellos o sus partidos apoyen. “Esa es una dinámica propia del debate electoral: dar buenos resultados buscando la continuidad en el poder”, expone Zuluaga.

Aún sin posesionarse, y como es común en tiempos de empalme entre un gobierno y otro, el alcalde electo ya empezó a moverse. Y lo hizo con un tema clave: la pavimentación de la vía El Siete - El Carmen. En su cuenta de Facebook anunció que se reunió con el gobernador Ariel Palacios quien aprobó 16 mil millones de pesos para la obra. “Si la pavimentación de la vía se logra, va a ser un alcalde que va a quedar en la memoria de los carmeleños”, dice la concejala electa Gloria Calle.

“Si la pavimentación de la vía se logra, va a ser un alcalde que va a quedar en la memoria de los carmeleños”

concejala electa Gloria Calle.

Pero ese legado dependerá de la gestión de los próximos cuatro años y de cómo avance la relación entre Gobernación y Alcaldía. Por ahora, Herrera reconoce la importancia de dejar huella: “Si nosotros no nos comprometemos con el pueblo, el pueblo después nos cobra una factura que es la ingratitud, el desprecio. Por eso es que muchos alcaldes salen por la puerta de atrás”.

Juan Carlos Palacios es el sucesor del alcalde de Tadó, Cristian Copete. En las elecciones locales, del 29 de octubre, Palacios obtuvo 4.996 votos; casi el doble de votos que acumuló Copete hace cuatro años. En su candidatura con el partido Liberal, Palacios contó con el apoyo de los excandidatos Mancio Agualimpia, Manuel Eugenio Agualimpia, Deisner Palacios y la exalcaldesa Yocira Lozano.

Es conocido como ‘El Padre’ por su carrera de 13 años como sacerdote. Palacios decidió dejar la sotana y, según cuenta, hacerle caso a varios tadoseños y tadoseñas que le pidieron lanzarse como candidato a la Alcaldía. “Ven en mí una esperanza de que el municipio pueda salir adelante”, asegura con la convicción de que está preparado para el cargo.

Además de sacerdote, Palacios es licenciado en Filosofía y Ciencias Religiosas y especialista en Gerencia Social. Actualmente está estudiando su segunda especialidad en Desarrollo Territorial y Gestión Pública. Ha trabajado con la Diócesis Istmina-Tadó cómo director pastoral, coordinador de proyectos nacionales e internacionales, coordinador de los programas de primera infancia y coordinador de educación contratada entre la secretaría de Educación departamental y la Diócesis.

En entrevista con Consonante, Palacios habla sobre sus prioridades para el próximo año y explica cómo va a intentar cumplir su mayor propuesta: gobernar con el pueblo en medio de un ambiente de desconfianza en el municipio.

Juan Carlos Palacios: La recibí con mucha satisfacción, reconociendo el trabajo que había realizado en la zona rural y en la cabecera municipal.

A Hamilton le diría que estoy aquí para servirle a él y a cada uno de sus seguidores, soy el alcalde de todos. Más allá de la diferencia política no hay que perder el horizonte frente al desarrollo que queremos para nuestro querido municipio.

J.C.P.: Ya colocamos las denuncias como la ley lo ordena y ya los organismos encargados pueden constatar que muchas personas fallecidas tuvieron su voto. También hubo muchas personas que cuando iban a votar ya habían marcado por ellos.

J.C.P.: Sí, esta mañana (31 de octubre) tuvimos una conversación con ella. Somos del mismo partido y ella tiene afinidad con el municipio de Tadó, sus familiares son de aquí. Queremos trabajar de la mano para sacar este terruño adelante.

J.C.P.: Desde luego, la ley lo exige, debe haber un empalme. Con él propiamente no hemos hablado, es un gobierno que no es afín con mi propuesta, no es un gobierno amigo, pero tendremos que sentarnos a la mesa a ver cómo está quedando la administración.

J.C.P.: Sencillamente porque ellos estaban apoyando al otro candidato. Aún sabiendo que el alcalde no puede participar en elecciones todo su equipo y su maquinaria estaba direccionada hacia allá.

J.C.P.: Dándole a conocer a la gente cada paso que demos en la administración. Primero diciéndole a la comunidad cómo recibimos, qué tenemos para desarrollar y cómo lo vamos desarrollando, que la gente conozca por los diferentes medios y estén informados de qué está haciendo el alcalde por su comunidad.

J.C.P.: Nosotros contamos con un presupuesto de aproximadamente 32 mil millones de pesos, que son mínimos frente a las tantas necesidades que tienen los pueblos.

J.C.P.: Por medio de proyectos. También están las regalías departamentales, hoy tenemos una gobernación que es amiga, que nos puede colaborar y se identifica precisamente con nuestra línea de gobierno. Tenemos planteado en el programa de gobierno también proyectos con el Gobierno Nacional y creemos que por allí podemos jalonar muchos recursos y darle cumplimiento a lo que hemos planteado.

J.C.P.: A la problemática que tenemos hoy en día en materia de salud: no contamos con los servicios básicos que debe prestar el Hospital San José de Tadó y vamos a habilitar los centros de salud en zona rural para que el campesino y campesina tenga la facilidad de tener su médico ahí. Así como también tener una salud preventiva.

Además hoy no podemos desconocer que tenemos en el departamento del Chocó mayores índices de desempleo, y más con la pandemia. A eso también.

J.C.P.: Los programas que son del Estado deben estar funcionando en el municipio, vamos a usar cada uno de ellos para eso. También tener una sinergia con las diferentes instituciones que prestan servicios en nuestro territorio y estar atento a la cooperación internacional.

Por ejemplo, tenemos políticas públicas de atención a la primera infancia, eso lo presta la alcaldía y los diferentes operadores por medio de Bienestar Familiar, entonces ellos nos pueden ayudar a esa generación de empleo.

J.C.P.: Queremos tener la secretaría del turismo, la secretaría municipal de la mujer teniendo el precedente de que ya tenemos el Ministerio de la Igualdad; allí podemos ayudar a muchas mujeres, madres cabeza de hogar a desarrollar proyectos. También la Secretaría de Desarrollo económico teniendo presente hoy que una de las actividades económicas de nuestro municipio ha sido precisamente el campo y se ve con un descuido notable.

J.C.P.: Ya tenemos el programa de gobierno, gracias a Dios. Hay que visitar a las comunidades, ya lo hice como candidato y ahora lo voy a hacer como alcalde electo. Que ellos nos cuenten las problemáticas y nosotros les damos las posibles soluciones de acuerdo al presupuesto municipal. Sencillamente el pueblo me eligió y yo tengo que consultarle a ellos.

J.C.P.: Voy a hacer audiencias, pero no voy a centrar todo en la cabecera municipal, sino tener la posibilidad de llegar hacia zona rural y escuchar cada una de sus propuestas que tienen los integrantes de esas comunidades. Ellos también necesitan hablar con su alcalde.

J.C.P.: Nosotros tenemos un presupuesto muy mínimo para todas las necesidades que hay. Necesitamos recursos de la Gobernación, también que podamos jalonar por medio del Ministerio de Educación teniendo como presente que la Ministra es una mujer que conoce las necesidades del departamento del Chocó y de cada uno de sus municipios, y nos puede ayudar en esta tarea.

J.C.P.: Aquí necesitamos facilidad de llegar a los jóvenes por medio del deporte, esperamos tener esos espacios deportivos con ellos y ellas para consolidar la relación por el tema de la formación. También estamos avanzando con los temas de becas universitarias..

El Consejo de juventudes ha estado conmigo en su gran mayoría. Tuvimos un conversatorio con ellos y efectivamente logramos hacer unas políticas públicas de juventudes que hay que poner en marcha.

Hay que escuchar todo y de la mano ir recogiendo. Como dicen los mayores "Roma no se hizo en un día", entonces vamos con lentitud pero con paso firme y que la gente vea una transformación en lo administrativo.

"Hay que escuchar todo y de la mano ir recogiendo. Como dicen los mayores "Roma no se hizo en un día", entonces vamos con lentitud pero con paso firme"

J.C.P.: Tenemos hoy necesidades insatisfechas en materia acueducto y alcantarillado, en eso básicamente nos vamos a enfocar. Pero también hay que extender la posibilidad de que las empresas de servicios públicos de recolección de los residuos puedan estar también allá en cada una de esas comunidades. Las tres prioridades son saneamiento básico, educación y turismo.

J.C.P.: Hay muchas cosas que hay que llegar a conocer, pero por ahora conozco hoy que el hospital tiene un pasivo muy alto, que no tiene una ambulancia, que los temas de servicios hospitalarios están insatisfechos, que en la zona rural no han llegado algunas cosas. Hay que conocer cuánto tenemos hoy del recurso y por el PIB municipal ver cuánto podemos invertir.

Con el 100 por ciento de las mesas informadas, Juan Carlos Palacios es el alcalde electo de Tadó. El candidato conocido como ‘El Padre’ acumula 4.996 votos y logra sacarle una ventaja de 832 votos a Hamilton Perea ‘Peñita’, quien contabiliza 4.164 votos.

La votación obtenida por Palacios es significativamente mayor a la que acumuló el actual alcalde Cristian Copete hace cuatro años de 2.816 votos.

El ambiente en las calles a medida que se conocen los resultados es de alegría. “Si mi candidato queda salgo corriendo al Bunde para llamar a todo el mundo, porque vivir con dignidad sí es posible. Representa un cambio porque estamos sumergidos desde hace muchos años. El ambiente se siente sabroso, de pura alegría”, le dijo una persona a Consonante.

La cantidad de votantes en el municipio alcanzó los 9.975. En las elecciones de 2019 votaron 9.151 personas.

Ambos candidatos se trasladaron al puesto de votación del casco urbano, en la Institución Educativa Normal Superior Demetrio Salazar Castillo, para esperar los resultados del preconteo. A las afueras del colegio se conglomeraron cerca de 200 personas, simpatizantes de Juan Carlos Palacios y de ‘Peñita’.

Palacios cuenta con el apoyo de los excandidatos Mancio Agualimpia, Manuel Eugenio Agualimpia, Deisner Palacios y la exalcaldesa Yocira Lozano. Esta es su primera aspiración a un cargo público en el municipio.

Al inicio de la jornada, se presentaron retrasos en la entrada de los testigos electorales a varios puntos de votación porque no contaban con las escarapelas de identificación. Los documentos llegaron cerca del mediodía.

Según Walter Rengifo, delegado de la Registraduría en Playa de Oro, “fue un problema a nivel nacional. Se colapsó la plataforma y no se pudieron imprimir las credenciales de algunos testigos. Por eso, no los dejó entrar la Policía”.

Los principales vigilantes del desarrollo de las elecciones fueron los ciudadanos. Los simpatizantes de Juan Carlos Palacios se encargaron de hacer veeduría en varios puestos de votación y de impedir la entrada de personas con paquetes sospechosos. “Un policía quería ingresar con un bolso (al puesto de Playa de Oro) y los votantes de Juan Carlos no lo dejaron entrar”, dijo una persona. Una situación similar se presentó en el puesto de votación del casco urbano.

En el corregimiento de Playa de Oro varias personas alertaron que Yasser Mosquera, inspector de policía de la zona rural, estaba actuando como testigo electoral para la campaña de Hamilton Perea ‘Peñita’ y presuntamente movilizaba votos para el candidato.

A siete minutos de cerrarse las urnas, el mismo Palacios denunció a través de sus redes sociales que en las elecciones hubo fraude electoral y se usaron cédulas de personas fallecidas para votar.

En el corregimiento de Playa de Oro cuatro fuentes le confirmaron a Consonante que Yasser Mosquera, Inspector de Policía de la zona rural, está ejerciendo como testigo electoral de la campaña de Hamilton Perea Peña. Además, Mosquera estaría promoviendo votos para el candidato.

Varias personas han comentado que esta situación les genera preocupación. “El inspector está siendo testigo electoral en Playa de Oro. Es uno de los que más manipula el teléfono celular. Entra y sale (del puesto). Yo creo que eso no es conveniente”, dijo una de ellas.

Según la Constitución, los miembros de la Fuerza Pública tienen prohibido participar en actividades que de una u otra manera impliquen el ejercicio de la política y al hacerlo estaría cometiendo el delito de intervención en política de servidor público.

En el corregimiento, donde pueden votar 1.176 personas, también se retrasó la entrada de los testigos electorales. Siete testigos, tres de Hamilton Perea y cuatro de Juan Carlos Palacios, tuvieron que quedarse por fuera por no tener las escarapelas que los identificaban como testigos. Solo hasta las 11:10 a.m. llegaron los documentos.

Además, durante la mañana, un líder político decidió votar en la mesa donde está el jurado de votación y no en el cubículo indicado para hacerlo. Posteriormente le indicó a otra persona hacer lo mismo. Las personas que estaban ahí dicen que la intención era mostrar que sí habían votado por el candidato Hamilton Perea.

A cinco días de las elecciones, circularon varios videos en los grupos y chats de Whatsapp de San Juan del Cesar. En el video, una consejera de juventudes le devolvía un dinero que supuestamente el alcalde Álvaro Díaz le había dado para apoyar al candidato ‘Cubita’ Enrique Camilo Urbina. El conjunto de imágenes parecía ser una prueba de la presunta participación política del alcalde Díaz en la campaña del candidato. Los videos y la denuncia fueron registrados por RCN y Semana. Pero tan solo un día después apareció otra versión de uno de los videos con un audio totalmente distinto que descartaba la supuesta injerencia del alcalde. Ambos videos circularon por todas partes y las redes se llenaron de comentarios a favor de una u otra versión.

Estos videos se unen a la lista de informaciones confusas, presuntas amenazas, denuncias públicas de presiones y hechos violentos que se han visto en el municipio desde el inicio formal de las campañas electorales el 29 de julio. Los sanjuaneros y sanjuaneras han sido testigos de agresiones que han trascendido el mundo digital y han pasado al físico.

“Las campañas políticas de ambos candidatos las he notado muy sucias (...) Aquí sí hay plata, pero sale para patrocinar otras cosas, las campañas de hoy son quien más denigre a la otra”

Dice un líder local.

En abril empezaron a sonar las denuncias de un grupo de trabajadores del Hospital San Rafael, a los que no les renovaron su contrato, hablaron en Radio Cardenal y aseguraron que se quedaron sin trabajo por sus afinidades políticas pues apoyaban la candidatura a la alcaldía de Moisés Daza y no la de Enrique Urbina, quien es conocido como el candidato de la administración de Álvaro Díaz. En septiembre, tres personas le aseguraron a Consonante que funcionarios del Hospital estaban presionando a algunos trabajadores para que apoyaran y votaran a favor de Urbina, a referir personas para que también voten por el candidato y a que asistan a eventos de campaña en su tiempo libre.

Por medio de redes sociales se conoció del daño de vallas publicitarias, pendones y afiches de ambas campañas, hechos que fueron rechazados por la comunidad. El 15 de septiembre varios pendones de Moises Daza aparecieron rasgados en las calles del municipio. Y la valla de ‘Cubita’ también apareció cortada por la mitad.

El candidato Moisés Daza recibió un atentado a las ocho de la noche del miércoles 19 de octubre cuando intentaba abordar su vehículo estacionado a pocos metros de su sede política. En ese momento también denunció que dos candidatos al concejo que apoyan su candidatura José Lopez y Ender Brito habían sido amenazados en otra ocasión. Esta situación también dio de qué hablar y algunas personas incluso dijeron que había sido un autoatentado.

“Me preocupa bastante lo que está sucediendo, porque cuando le hicieron el atentado a José López e incluso al aspirante a la alcaldía Moises la gente lo justificó con que eran unos lambones y que el otro se había hecho un autoatentado, sin tener empatía. Preocupa porque aquí en San Juan más que sea mentira o sea cierto lo que sucedió con esos dos aspirantes, nos fijamos más en el bochinche por el egoísmo”, expresa Mario Torres, un joven del municipio.

Ni siquiera en ese momento, que parecía marcar un punto grave de la campaña, alguno de los candidatos salió a pedir más calma. Catalina Moreno, coordinadora de la línea de inclusión social de Karisma, aunque estas expresiones han sido reiterativas en los escenarios políticos y no deben censurarse, sí es responsabilidad de los candidatos encargarse de que no se convierta en violencia política.

“A pesar de que la ley 1475 hace un llamado a que deben sancionar a sus miembros que incurran en actos de violencia, pocas veces hemos visto cómo funciona la realidad. A los candidatos y campañas hay que pedirles que hagan un llamado a sus seguidores y a sus candidatos a bajarle el tono”, explica Moreno.

En San Juan muchos aseguran que se ha notado la afinidad de la alcaldía con la campaña de Enrique Urbina, y que esto fue evidente cuando la administración de Díaz le negó el permiso a Moisés Daza para hacer un acto público de campaña el domingo 22 de octubre.

"A los candidatos y campañas hay que pedirles que hagan un llamado a sus seguidores y a sus candidatos a bajarle el tono”

Catalina Moreno, coordinadora de la línea de inclusión social de Karisma.

Según un comunicado publicado por Daza el 20 de octubre, su equipo había enviado la solicitud del cierre desde el 11 de octubre a la administración municipal y solo se recibió respuesta por parte de la misma el 19 de octubre mediante oficio, señalando haber elevado consulta a la Procuraduría Regional, sin obtener respuesta. Por eso, en sus redes convocó a sus seguidores a una misa. Sin embargo, la administración de Díaz aseguró que solamente le estaban pidiendo adelantar la fecha para ceñirse a la ley de Propaganda Electoral que establece qué “el proselitismo político se suspende una semana antes del día de la realización de las elecciones”.

La violencia que se ha visto en las campañas ha contagiado a los simpatizantes de ambos candidatos. En redes sociales también se ha desatado una pelea constante de insultos e información que no es fácil de verificar. Las campañas y sus simpatizantes han publicado “puyas”, agresiones verbales y expresiones retadoras que se replican en eventos públicos y “suben los ánimos” de los ciudadanos. Un ejemplo de esto son las provocaciones del reconocido periodista Álvaro Álvarez quién se inventó algunos cánticos que dicen frases como "entréguense que están rodeados juka ja juka ja" y que incluso se las van a cantar a la clínica de la que es propietario el candidato Moises Daza.