En Tadó el dinero de las cuentas bancarias de la alcaldía pasa de estar disponible, a congelado, de un día para otro. Cuando eso ocurre, áreas completas dejan de funcionar, incluidos programas esenciales como la alimentación escolar. En julio, la administración advirtió públicamente que se habían embargado, nuevamente, las cuentas destinadas a financiar la pequeña parte del PAE que le corresponde a la Alcaldía. Y con eso, otra vez, se puso en riesgo su continuidad para cientos de niños y niñas.

La escena no es nueva en Tadó. De hecho, la administración municipal lleva años aprendiendo a trabajar con las manos atadas. La información que el propio municipio entregó a Consonante revela la verdadera dimensión del problema: aunque el embargo sobre la cuenta del PAE —y sobre las destinadas a los resguardos indígenas— logró levantarse después de varias semanas de tensión, el resto del panorama es desolador.

Según la respuesta al derecho de petición, casi todas las cuentas de la alcaldía han sido embargadas al menos una vez en lo que va del año. Algunas, incluso, han quedado atrapadas en ciclos repetidos de congelamiento: bloqueos que van y vienen, recursos inmovilizados durante días o semanas mientras los procesos judiciales avanzan lentamente. En ese vaivén financiero se juega cada decisión pública del municipio.

Estas medidas provienen, en su mayoría, de despachos administrativos de Quibdó y de juzgados civiles de Istmina, en procesos ejecutivos que ya tienen sentencia y liquidación de crédito aprobada. A esto se suman los cobros coactivos del Ministerio de Educación Nacional por cuotas pensionales y prestaciones sociales de docentes que en su momento pertenecieron a la planta municipal.

“En los últimos años han sido afectadas casi la totalidad de las cuentas bancarias pertenecientes al municipio de Tadó, por cuentas de los diferentes procesos judiciales que se adelantan en contra del ente territorial, ocasionando con esto una grave afectación a las finanzas y la funcionalidad de la administración municipal”, responde Jhonnar Mauricio Parra, asesor jurídico de la alcaldía.

Pero ni siquiera la administración tiene un cálculo preciso de cuánto dinero está realmente atrapado. El reporte que enviaron a Consonante reconoce que varios embargos siguen activos y que los montos congelados superan ya los mil millones de pesos. “Dichos recursos hacen parte del plan de inversiones establecido por el señor alcalde para ejecutar su plan de desarrollo”, añaden en el documento, dejando ver que no se trata de cifras abstractas: es dinero que debería estar pavimentando calles, fortaleciendo escuelas, sosteniendo programas sociales, y que en cambio permanece inmóvil en cuentas marcadas por procesos judiciales.

Los extractos del Banco Agrario, enviados por la alcaldía, permiten identificar el alcance de estas órdenes: al menos 38 notas de débito por embargo judicial entre 2014 y 2024, emitidas por diversas autoridades. El Ministerio de Educación aparece como demandante o ejecutor en nueve de ellas, siendo la entidad que más se repite en los documentos. El resto corresponde a decisiones adoptadas por los despachos judiciales y administrativos que hoy concentran la mayoría de los procesos en curso.

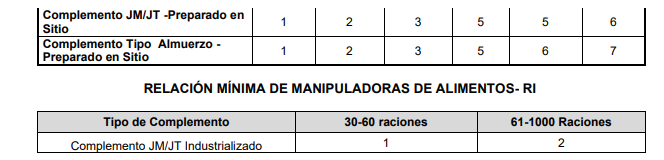

Cuentas del municipio que se han embargado desde enero de 2024. Fuente: Alcaldía de Tadó.

Nadie sabe con certeza cuánto debe hoy el municipio ni cuántas de sus cuentas bancarias permanecen embargadas. La administración de Juan Carlos Palacios lo admite: en un primer derecho de petición, respondió que la deuda “no está consolidada”, pero la estimó por encima de los 50.000 millones de pesos. Semanas después, en una nueva comunicación oficial, la cifra descendió a 48.000 millones.

La falta de claridad alcanza incluso al número de cuentas bancarias que maneja el municipio. Guillermo Panesso Córdoba, personero municipal, explica que ni los entes de control locales tienen un registro completo: “No sabemos cuántas cuentas existen ni en qué bancos están aperturadas. Cuando se embarga una cuenta, el reporte llega a todas las entidades financieras donde podría haber recursos”. Señala, además, que los procesos ejecutivos acumulados contra administraciones anteriores han generado una cadena de órdenes de embargo que afecta a todas las cuentas posibles. “Esto paraliza la administración. Sin recursos no se pueden ejecutar presupuestos, contratos, nóminas ni inversiones”, afirma.

Aunque la Personería no ha recibido quejas formales de los tadoseños por este tema, Panesso asegura que los efectos sobre la comunidad son evidentes: obras detenidas, programas sociales suspendidos y atrasos en pagos a trabajadores.

Ni siquiera el Concejo Municipal tiene un mapa claro de las finanzas embargadas de Tadó. Su presidente, Dani Jesús Perea Moreno, reconoce que el órgano de control político avanza sin mucha información: “No sabría decirle cuántas cuentas tiene el municipio embargadas, porque unas se embargan, otras se desembargan y luego vuelven a embargarlas”, admite.

La Agencia de Defensa Jurídica del Estado explica que las medidas cautelares sobre municipios de 4ª, 5ª y 6ª categoría, como el caso de Tadó, tienen efectos profundos en su sostenibilidad fiscal, debido a que dependen casi por completo de los giros de la Nación. Cuando sus cuentas quedan bloqueadas, se detiene la ejecución de programas y proyectos financiados con recursos del Sistema General de Participaciones.

En la práctica, esa inestabilidad financiera ya se siente en Tadó. El concejal Luis Eduardo Moreno recuerda que, a finales del año pasado, la administración tuvo que frenar varias actividades programadas porque múltiples cuentas habían sido embargadas.

“Esta sucesión de embargos lleva a los municipios a una situación de insostenibilidad fiscal, lo que significa que no pueden ejecutar sus labores misionales básicas, como financiar la educación o pagar la nómina de los profesores, afectando directamente los derechos sociales de la población. A menudo, las solicitudes de insostenibilidad fiscal presentadas por los municipios se demoran años en resolverse”, explican desde la Agencia.

El Concejo Municipal asegura que han pedido informes constantes y otorgan facultades al alcalde sólo cuando presenta reportes claros. También confirmaron que se está impulsando la creación de un fondo especial para pagar embargos, alimentado con parte de los recursos que ingresan cuando las cuentas son liberadas. Sin embargo, ni siquiera se sabe cuánto dinero tiene hoy ese fondo. “Solicitamos esa información al alcalde y creemos que el martes nos la entregará”, dice Perea.

Según la Ley colombiana existen varios tipos de recursos que están protegidos contra estas medidas. Por regla general, los dineros provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), el Sistema General de Regalías (SGR), y aquellos con destinación específica para derechos sociales (como educación, salud y agua potable) están protegidos contra los embargos, salvo en situaciones muy específicas. Sin embargo, la preocupación principal de la Agencia es que en el Chocó, en muchas ocasiones, los funcionarios judiciales y administrativos no hacen consideración sobre si la cuenta es embargable o inembargable.

“Tenemos inconvenientes en este momento con el Sistema General de Participaciones. El desarrollo jurisprudencial ha permitido que se embargue una parte de ellos cuando, por ejemplo, en educación el municipio usa su transferencia para construir una escuela y luego es demandado por incumplir esa obra. En ese caso puede haber embargo, pero no debería aplicarse a otros temas”, comentan expertos jurídicos de la Agencia.

En el Chocó, explican, la situación es aún más compleja porque muchos jueces no atienden los requerimientos de la defensa del Estado ni de las entidades sectoriales. “Les reiteramos varias veces qué recursos son inembargables y, aun así, el juez insiste una y otra vez en ordenar el embargo. Es sordo a los argumentos del Estado y a los argumentos de ley que estamos usando”, puntualizan los expertos.

La presión ha ido en aumento. “El Chocó nos empezó a levantar la mano: los municipios están presentando incidentes de insostenibilidad fiscal, que en palabras castizas es un escrito que dice: ‘Venga, es que si usted me embarga eso, yo no tengo con qué trabajar’”.

Hoy la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso - CGP) establece un protocolo claro para proteger las cuentas inembargables de los municipios. Cuando llega una orden de embargo, el banco debe avisar a la entidad pública para que ésta certifique que los recursos no pueden ser embargados. Luego, el banco debe informar al juez y, si aun así insiste en mantener la medida, los recursos deben congelarse por separado y generar intereses hasta que haya una sentencia que autorice —o niegue— el embargo. Esa es la ruta legal.

Sin embargo, en muchos municipios del Chocó ese procedimiento no se cumple. Las entidades financieras ejecutan los embargos sin verificar el origen de los recursos ni el propósito de la cuenta, y los jueces rara vez retroceden cuando las administraciones les advierten que los fondos son inembargables. El resultado es una cadena de medidas que afecta con mayor fuerza a los municipios de sexta categoría, como Tadó, cuya operación depende casi por completo de los giros nacionales.

A todo esto se suma un problema igual de grave: la pérdida de información en los procesos ejecutivos. Durante años, las alcaldías han cambiado de manos sin dejar un registro claro de las deudas vigentes ni de las obligaciones que están en litigio. Ese vacío documental ha provocado que muchos municipios se enteren de los procesos en su contra solo cuando reciben nuevas órdenes judiciales, como si cada administración heredara una caja negra llena de sorpresas financieras que nadie sabe exactamente cómo se armó.

La Agencia también identificó un nuevo problema: acciones de grupo presentadas de manera idéntica en varios municipios por supuestos perjuicios derivados de fallas en los servicios de alcantarillado y acueducto. Son demandas con cuantías tan altas que, de prosperar, podrían desestabilizar por completo las finanzas locales. La entidad cuestionó que se acuda a acciones de grupo en estos casos, cuando lo adecuado sería tramitarlas como acciones populares.

Frente a este panorama, la Agencia adelanta mesas de litigio estratégico con todas las administraciones municipales del Chocó. El enfoque central es la defensa de la inembargabilidad de los recursos —tanto los laborales como los de funcionamiento—, porque hoy ese se ha convertido en el principal dolor de cabeza de los gobiernos locales.

La Alcaldía de Tadó afirma que conformó un equipo jurídico para responder a las medidas cautelares que pesan sobre el municipio. Ese equipo está presentando incidentes de desembargo ante los despachos judiciales y ante el Ministerio de Educación, además de revisar los procesos que originaron las deudas para, si es necesario, buscar acuerdos de pago con los demandantes. Según la administración, estas acciones han permitido levantar varias órdenes y liberar recursos que estaban bloqueados.

Sin embargo, la Alcaldía reconoce que el panorama no estaba claro desde el inicio del mandato. En el empalme con el gobierno anterior —dice la administración actual— no se entregó información completa sobre los procesos judiciales que venían acumulándose desde hace varias administraciones.

Y aunque la Agencia Jurídica del Estado coincide en que la mayoría de los embargos tienen su origen en obligaciones antiguas, incluidas sentencias y conciliaciones que no se pagaron a tiempo, su recomendación principal es generar una cultura de pago: las deudas son del municipio, no de las personas que ocupan los cargos, y cada retraso aumenta los intereses de mora.

Las acciones que pueden tomar las alcaldías se dividen en tres frentes: estrategias jurídicas inmediatas, gestiones administrativas internas y solicitudes de apoyo a entidades nacionales. En lo jurídico, la Agencia recuerda que los municipios deben verificar la jurisdicción de la orden para determinar si aplica el Código General del Proceso y qué respuesta procede.

También deben oponerse a embargos sobre recursos inembargables, como los del SGP o las rentas de destinación específica, cuando la orden no sustenta la excepción legal. Así como alegar la revocatoria tácita, informando a la autoridad sobre el no cumplimiento de la medida. Si en tres días no hay pronunciamiento, la medida se entiende revocada por ley.

Así como exigir la congelación de fondos con rendimientos cuando la autoridad insista en la medida con fundamento legal, para que los recursos queden separados y generen intereses hasta que haya decisión final y oponerse a entregas anticipadas de dinero, de modo que los recursos solo se trasladen al juzgado cuando la sentencia esté en firme.

En lo administrativo, la recomendación es fortalecer el recaudo propio para enfrentar las obligaciones pendientes. Eso implica reorganizar la gestión interna y aumentar la eficiencia en ingresos como el impuesto predial, una fuente que podría ayudar a reducir la dependencia de los giros nacionales.

Cada cierto tiempo el Chocó regresa a los titulares con la misma sentencia: “los peores colegios del país están en este departamento”. La frase reaparece cada vez que el Icfes publica un nuevo ciclo de resultados de las Pruebas Saber 11 y, con ella, se instala la idea de que el problema es únicamente el puntaje.

En el más reciente informe, el instituto evaluó 12.253 instituciones del calendario B en todo el país. Los datos volvieron a señalar al Chocó: los 30 colegios con menor desempeño son públicos, indígenas y están en este departamento. La lista la encabezan la Institución Chimía de Miacora, el Centro Educativo Indígena de Vacal (las dos del Alto Baudó) y la Institución Educativa Indígena Embera Ame de Chirrinchao, del municipio de Medio Atrato.

Pero esa frase —la de “los peores colegios del país”— oculta una historia mucho más profunda: la de una desigualdad estructural que atraviesa quién estudia, dónde estudia y en qué condiciones lo hace. En Colombia estudiar en la zona rural, pertenecer a una comunidad étnica o ser mujer, ya representa una desventaja en el acceso a educación de calidad.

Los datos del último análisis de las Pruebas Saber 11 de 2024 lo confirman: los estudiantes de zonas rurales obtuvieron, en promedio, 25 puntos menos que los de zonas urbanas; quienes estudian en colegios públicos quedaron 30 puntos por debajo de quienes asisten a colegios privados; las mujeres fueron evaluadas 10 puntos por debajo de los hombres, y los estudiantes más vulnerables registraron puntajes 78 puntos inferiores a los de quienes tienen mejores condiciones socioeconómicas.

Escuelas como la Chimía de Miacora aplica un modelo de educación que no mide el Icfes. En el país los grupos étnicos reciben una educación especial que busca integrar los saberes ancestrales, las tradiciones, los conocimientos multiculturales y la conexión con el entorno dentro del currículum escolar. Esto significa que las competencias estándares como matemáticas o ciencias deben ser adaptadas a las costumbres de los pueblos étnicos, al mismo tiempo que se incluyen conocimientos propios de sus culturas.

El modelo educativo colombiano intenta responder a estas brechas con la implementación de los Planes Educativos Comunitarios (PEC), creados para adaptar los contenidos curriculares a las realidades y tradiciones de cada territorio. Hoy, estos planes cobijan a casi un millón de estudiantes en más de 6.500 sedes educativas del país.

En el caso de los pueblos indígenas, existe además el Sistema Educativo Indígena Propio (Seip), que —mucho antes de ser reconocido como Política Pública de Estado en julio de este año— ya funcionaba como un instrumento fundamental de desarrollo dentro de la Etnoeducación. Su apuesta ha sido siempre la misma: garantizar la autodeterminación y una formación verdaderamente pertinente para las comunidades.

El Seip ya estaba en marcha de manera progresiva. Según datos del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, para 2023 el Sistema se había implementado en 4.005 sedes educativas, lo que representaba el 60 por ciento de las sedes etnoeducativas. Sin embargo, su aplicación ha tenido retos históricos que van desde su financiamiento, la logística, la falta de concordancia con el sistema educativo nacional y la inestabilidad y falta de formación docente.

Uno de los ejemplos más claros de esta desconexión está en las lenguas. Muchas de estas escuelas enseñan en la lengua materna de sus comunidades —una de las 69 lenguas nativas del país— porque es allí donde se tejen la identidad y el aprendizaje. Pero las Pruebas Saber 11 solo se aplican en castellano y están diseñadas desde referentes urbanos. Para estudiantes cuya primera lengua no es el español, o que nunca han vivido las situaciones que describen las preguntas, la evaluación se convierte en un doble desafío: responder no solo a un examen, sino a un idioma y a un mundo que les resulta ajeno.

“Si nosotros empezáramos a preguntarle a los estudiantes no indígenas ¿qué tipo de plantas sirven para curar?, esos niños no van a responder, porque no están preparados para eso”, reflexiona Lino Membora, subcomisionado de educación de la mesa indígena del departamento del Chocó. Consonante conversó con él sobre las posibles razones detrás de estos resultados y la falta de garantías del Estado para el acceso a la educación de comunidades indígenas.

Lino Membora: Esa información se ha viralizado y mucha gente ha tratado de minimizar a los pueblos indígenas por eso, pero realmente deberíamos hacernos varias preguntas.

Lo primero es que los modelos educativos que se implementan en las comunidades indígenas son modelos propios, modelos que buscan la pervivencia de estos pueblos en el tiempo. El Icfes no nos puede medir con el mismo rasero por la forma en la que está diseñada la educación. Si nosotros empezáramos a preguntarle a los estudiantes no indígenas ¿qué tipo de plantas sirven para curar?, esos niños no van a responder, porque no están preparados para eso.

Segundo, ¿cómo se puede medir a un niño indígena que está en la ruralidad? Si carece de todos los servicios que tienen los colegios de las cabeceras municipales, no tenemos condiciones dignas. No hay infraestructura, nuestros niños no acceden a internet y los que pueden acceder tienen limitaciones porque en algunos puntos es inestable.

Hay muchas variables que se tienen que tener en cuenta. Entonces no nos preocupa que de pronto se diga "ay, es que son los peores". No, nosotros no estamos en ese paseo. Sin embargo, sabemos que nuestros estudiantes deben ir preparándose y nosotros tenemos la apuesta con los prestadores del servicio educativo de establecer criterios para que accedan a esta forma de evaluación, que eso es otra cosa.

L.M.: Nosotros no tenemos solo 30 colegios; tenemos cerca de 90, y muchos de ellos quedaron mejor posicionados que varios de comunidades afro, pero eso no lo miran. En las ciudades, un salón de grado 11 puede tener 25 o 30 estudiantes, que son los que se evalúan en las pruebas. “En cambio, nosotros tenemos grupos de nueve o diez estudiantes. Si comparas esos 30 estudiantes con nuestros 10, ¿quién tiene más posibilidades de que le vaya bien en un promedio?

En cabeceras municipales hay padres de familia que pagan por el pre-icfes y son siempre costosos: 700, 800 mil, hasta un millón de pesos. Pero en nuestras comunidades indígenas casi ningún padre tiene ese dinero. El año pasado hablamos de este tema con la Secretaría de Educación y manifesté la necesidad de tener un pre-icfes, ella me decía que dentro de las canastas educativas debíamos dejar presupuestos para atender eso, de tal manera que los docentes pudiesen capacitar o llevar empresas dedicadas a eso, pero es super costoso, porque no toda entidad va a sitios donde la situación de orden público no da garantía de vida. También trasladar a nuestros niños es costoso, el difícil acceso, todo está en contra.

L.M.: Nosotros tenemos una formación distinta, de vida y de cultura; nuestro horizonte es diferente al del sistema educativo nacional. Y todas esas cosas son las que se deben entender antes de decir: “Listo, nuestros niños están fallando en este punto”. En los últimos años, las comunidades se han adentrado más en lo propio: en valorar y rescatar los conocimientos antiguos, para que los jóvenes puedan proyectarse sin perder la esencia de ser indígenas.

Todo esto no significa que no se deba aprender lo otro, pero el Icfes también es cultural. Las preguntas que hacen ahí son más generales y tratan de responder a una medición internacional. Y nosotros no hemos ahondado en eso. Estamos concentrados en la preservación cultural y en la sostenibilidad.

L.M.: Lo primero es que el Estado debe brindar seguridad. Es muy difícil la situación en el departamento del Chocó por su misma dispersión geográfica y de orden público. También tenemos muchos casos de suicidios y muchos casos de desplazamientos, todo esto hace que la educación también tenga esos desequilibrios. El Estado debe entender que estas comunidades prácticamente carecen de todo. Aquí no hay reducción de la brecha de desigualdad.

"Tenemos muchos casos de suicidios y muchos casos de desplazamientos, todo esto hace que la educación también tenga esos desequilibrios. El Estado debe entender que estas comunidades prácticamente carecen de todo"

También hay una deuda que nosotros venimos pidiendo hace rato y es que la tipología aplicada a la educación indígena del departamento de Chocó debería ser un poco diferente, por lo menos, a la de las comunidades andinas. Acá el costo de transporte de gasolina es muy alto, eso hace que todo sea caro, tampoco hay facilidad de vehículos o de lanchas permanentes por el mismo tema de orden público. En medio de la zozobra, en medio del miedo de los estudiantes y de los docentes mismos, las condiciones psicológicas no son buenas. Hasta a la dirigencia misma también a veces se nos dificulta poder entrar a algunos territorios.

También tenemos colegios que son solo de nombre, hubo un tiempo en el que existieron y por la ola invernal ya se cayeron. Y el Estado no tiene cómo atender comunidades que tienen 500 ó 600 estudiantes que reciben clase en casas de familia. No tenemos condiciones dignas para la educación.

L.M.: La educación se contrata con la gobernación del Chocó porque los municipios no son certificados, el único certificado es Quibdó. En ese proceso hay varios errores y uno de ellos es que el decreto que aplica para la administración del servicio educativo lo han manipulado en el departamento, y eso es algo evidente.

En el Chocó hay seis grupos étnicos y, en ese sentido, debería haber solamente seis modelos educativos. Pero la Secretaría de Educación ha sido muy permisiva y en este momento hay 17 operadores indígenas, a pesar de que el decreto 2500 es muy claro sobre la idoneidad y las experiencias. Eso hace que la revisión de informes por parte del equipo supervisor se demore y si el operador se demora también entregar la información, pues también se presentan estos inconvenientes.

L.M.: Nosotros en un tiempo creo que le escribimos al Icfes como para que miraran la posibilidad, por lo menos, de tener como un tipo de prueba específica para poblaciones indígenas, pero creo que no hubo respuesta. Nuestra apuesta es que tenemos que formar nuestros propios educadores que vayan tratando de reducir esas brechas. Pero al final el problema es el lenguaje y cómo están orientadas las preguntas.

L.M.: Afecta a las personas que vayan a necesitar un puntaje alto porque quieren estudiar una carrera, y también dependiendo de lo que la universidad les exija. Pero lastimosamente de nuestros estudiantes que terminan bachillerato, muy poquitos van a la universidad.

La educación superior ha mejorado bastante por la posibilidad de la gratuidad educativa, sin embargo, todavía sigue el nivel de pobreza de los padres y es muy difícil sostener a sus hijos con alimentación y un arriendo en las ciudades. Es un limitante para que la persona pueda seguir estudiando, aunque quiera hacerlo.

En la vereda Piscinas, el aire huele a tierra húmeda y a hojas recién cortadas. El verde del Yarí se extiende como un mar sin orillas. Desde temprano, por los caminos de barro, comenzaron a llegar los primeros niños y niñas: traían en la espalda maletas cargadas con hamacas, toldillos y carpas. Venían desde El Recreo, Alto Morrocoy, La Sombra, Playa Rica. Algunos habían viajado toda la noche.

Cuando el bus o la canoa se detenían, las risas rompían el silencio del monte. Se oían saludos, gritos, abrazos que parecían no terminar nunca. Era como si cada llegada confirmara algo más grande que una simple reunión. El Festival del Jaguar había comenzado.

Durante dos días —el 5 y 6 de noviembre— este pequeño centro poblado de San Vicente del Caguán se convirtió en un territorio de música, juegos y colores. Pero bajo la alegría se movía también una memoria compartida: la de un pacto hecho seis años atrás, cuando las comunidades del Yarí decidieron cuidar al jaguar y al bosque que lo abriga. Lo llamaron el Acuerdo Intergeneracional por la Conservación del Jaguar. Desde entonces, cada fiesta no solo celebra al felino más grande de América, sino la promesa de proteger el lugar donde aún camina.

Al amanecer, el campamento despertó con el sonido del agua cayendo en las duchas y el murmullo de los niños preparándose. A las diez de la mañana comenzó el gran desfile: los estudiantes, disfrazados de chigüiros, dantas, venados, paujiles y jaguares, avanzaron por la calle principal del centro poblado mientras las familias los aplaudían desde los costados.

“El festival es un espacio lleno de emociones, conciencia y esperanza”, cuenta Juan Esteban Zamora, de la Asociación Empresarial Campesinos del Yarí (Asecady), organización que lidera el evento junto a las instituciones educativas rurales.

“Para nosotros es una conmemoración a la majestuosidad del jaguar, pero también una reafirmación del compromiso con nuestro territorio”

Juan Esteban Zamora, Asecady

El Festival del Jaguar ya suma cuatro ediciones desde aquel primer encuentro en 2019. Nació como una promesa: recordar que en las sabanas del Yarí la vida humana y la del bosque son una sola. Por eso, cada noviembre, el canto de los niños se mezcla con el rumor del viento y el rugido lejano del felino que da nombre a la fiesta.

En la tarde, el escenario comenzó a latir. Sobre una tarima improvisada, entre banderas y hojas secas, las delegaciones presentaron danzas, poemas y pequeñas obras inspiradas en la selva. Una de las más esperadas fue la danza del jaguar y la danta. Los niños aparecieron con máscaras de cartón pintadas a mano y trajes que imitaban el pelaje dorado del felino. Se movían despacio, marcando el suelo con los pies descalzos, girando con una mezcla de fuerza y delicadeza. En cada gesto parecía repetirse una vieja historia: la del jaguar que cuida el bosque y del hombre que intenta arrebatárselo.

El segundo día, el bullicio cambió de ritmo. Llegó la Copa Deportiva Jaguar: torneos de microfútbol, partidas de ajedrez bajo los árboles, carreras que levantaban polvo en el aire caliente del mediodía. Entre juego y juego, las comunidades recorrían las rutas de aprendizaje en las fincas demostrativas. Allí, campesinos, maestros y estudiantes compartían un mismo propósito: descubrir cómo sembrar, cazar y vivir sin miedo al jaguar. Cómo convivir con él sin poner en riesgo ni los cultivos ni la vida.

En las sabanas del Yarí, entre los departamentos del Meta y Caquetá, el jaguar no solo es un símbolo de poder, sino también de resistencia. Su presencia recuerda que la selva sigue viva, aunque amenazada por la caza, la deforestación y la expansión agrícola.

Por eso, desde hace seis años, campesinos, maestros, niños y jóvenes impulsan el Acuerdo Intergeneracional por la Conservación del Jaguar, una apuesta colectiva que busca conciliar la protección ambiental con la producción rural. El acuerdo incluye ocho compromisos entre los que se resalta la importancia de dejar corredores biológicos, organizar las áreas de cultivo, fortalecer la educación rural y garantizar que los niños permanezcan en el territorio aprendiendo a cuidarlo.

“El festival es un espacio donde los adultos dan cuenta de sus avances y los niños homenajean al gran felino con sus bailes y cuentos”, explica Viviana Robayo, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), que ha acompañado el proceso desde el inicio. “Hoy abrazamos este proceso y reafirmamos nuestro compromiso de seguir apoyando estas comunidades y continuar el proceso de conservación del jaguar en el país”.

A la sombra de un árbol, mientras los niños jugaban con máscaras de cartón, Edwin Guzmán, director rural del Centro Educativo Las Brisas, observaba en silencio el movimiento del festival. Dijo que estos encuentros son algo más que una fiesta: “Nos garantizan la posibilidad de tener espacios de acercamiento y de concientización para las futuras generaciones”, explicó, mirando cómo los pequeños corrían detrás de una pelota que llevaba dibujado un jaguar.

Para él, ese es el verdadero sentido del festival: no solo enseñar a convivir con la naturaleza, sino recordar que la vida en el Yarí depende de mantener el bosque en pie. Cada canto, cada baile, cada actividad se convierte en una lección sobre cómo cuidar el territorio y convivir con quienes lo habitan, humanos o no.

Como en años anteriores, la jornada sirvió también para hacer cuentas de lo logrado. En esta edición participaron delegados de Corpoamazonia, los ministerios de Ambiente, Educación y Agricultura, la Gobernación del Caquetá, el PNUD y la Embajada de Noruega. Todos reafirmaron su apoyo al proceso, conscientes de que en estos parajes alejados la conservación se sostiene más con voluntad que con presupuesto.

Raúl Ávila, de Corpoayarí, lo resumió de manera sencilla: “El evento permite a los jóvenes comprender la importancia del territorio y la biodiversidad, fomentando la unión y la conciencia ambiental”.Y luego, como si respondiera a una pregunta que nadie hizo, Guzmán agregó: “No se trata de temerle al jaguar, sino de verlo como un símbolo de fuerza y esperanza”.

Al caer la tarde, entre música, bailes y risas, el jaguar volvió a rugir en el Yarí. No como una sombra perdida en la selva, sino como una voz que une a quienes aprendieron a vivir con el bosque y a cuidarlo.

El festival termina, pero deja su huella: los niños que hoy danzan con máscaras de cartón serán mañana los guardianes del territorio. Así, generación tras generación, el jaguar sigue caminando, no solo entre los árboles, sino en la memoria de quienes lo celebran.

En Tadó, las principales obras de infraestructura siguen paralizadas, sin fechas claras de entrega y con dificultades financieras y administrativas. Según el secretario de Planeación, Jixon Perea Collazos, actualmente se ejecutan cuatro proyectos impulsados por la administración de Palacios: el mantenimiento del puente del Tabor —que conecta con la comunidad de Mondó Mondocito—, el alcantarillado sanitario del barrio Escolar (sector Chambacú), la entrega de un tramo pavimentado en Jingarabá la semana pasada y la instalación del alumbrado navideño en el corregimiento de El Tabor.

Pero los mayores tropiezos están en las obras que dejó contratadas el exalcalde Cristian Copete: la cancha de Mondó Mondocito, el parque del barrio Villas de Remolino y el sistema de iluminación de la cancha sintética Emiliano Chaverra. Su retraso ha generado preocupación entre los habitantes, que hoy dudan de la capacidad de la administración de Palacios para culminarlas.

“Tadó tiene todo el potencial para ser una joya turística del Chocó, pero las obras no avanzan y la gente ya no cree en los anuncios”, expresó un líder comunitario durante una sesión del Concejo.

El panorama refleja una constante en el municipio: la distancia entre los anuncios de desarrollo y la ejecución real. A pesar de su riqueza turística, cultural y ambiental, Tadó sigue limitado por la falta de planificación, los incumplimientos contractuales y la debilidad institucional. “Estamos cansados de promesas. Queremos obras, no discursos”, reclama un habitante de la comunidad de Mondó Mondocito.

A pesar de que el exalcalde Copete aseguró que los proyectos fueron entregados con los recursos necesarios para su finalización, hoy la alcaldía dice que las obras están desfinanciadas y enfrentan numerosos inconvenientes.

En la comunidad indígena de Mondó Mondocito, la promesa de una placa deportiva múltiple se quedó en el papel. El contrato, adjudicado en junio de 2023 a la empresa Representaciones EUT S.A.S. por 1.390 millones de pesos, debía entregarse en febrero de 2024. Hoy la obra está detenida: los materiales se deterioran, los pagos están en mora y la ejecución física apenas alcanza el 1,02 por ciento.

Según Perea Collazos “la placa polideportiva de Mondó Mondocito quedó inconclusa por situaciones ajenas al contratista, relacionadas con el orden público y otras dificultades”. Entre las principales causas de retraso, según los informes entregados al concejo municipal, se cuentan bloqueos de la guardia indígena, amenazas y presencia de grupos armados ilegales (Eln), falta de personal y materiales, incumplimientos en la entrega de documentación técnica y condiciones climáticas adversas.

El concejal Álvaro Valencia Valencia, líder del resguardo Mondó Mondocito, califica la situación como “muy preocupante”. Afirma que la obra lleva más de seis meses detenida, después de la compra de materiales como varilla, cemento, arena y piedra. Hoy denuncia que gran parte de esos insumos se encuentran perdidos o dañados. “Hay más de 400 bultos de cemento restrojados, todo se está deteriorando”, lamenta.

De acuerdo con el contrato N° LP-03-2023, la administración municipal del entonces alcalde Cristian Copete, se comprometió a realizar un anticipo del 50 por ciento, equivalente a 695 millones de pesos, tras la firma del acuerdo y la aprobación de las garantías exigidas. Sin embargo, la obra, financiada por el Ministerio del Deporte y Findeter, fue liquidada unilateralmente el 14 de julio de 2025, después de siete prórrogas y tres suspensiones formales.

Según la Secretaría de Planeación, el avance físico debía llegar al 62,62 por ciento, pero apenas alcanzó un 1,02, generando un retraso acumulado superior al 96 por ciento.

El contratista Yanny Mosquera Valencia señaló en una sesión del Concejo Municipal que los atrasos no son su responsabilidad: “No podemos asumir los retrasos generados por la alcaldía. Los pagos no se hicieron a tiempo y no se nos autorizó continuar con la obra”, afirmó.

Ante la parálisis, el Ministerio del Deporte y Findeter revisan actualmente la viabilidad técnica del proyecto. Según el secretario de Planeación, Jixon Perea, se estableció un plan de manejo de cuatro meses para definir cómo reanudar los trabajos, aunque hasta el momento no se ha reiniciado la obra. “Después de la declaratoria de incumplimiento que hizo la alcaldía, una comisión viajó a Bogotá junto a representantes del contratista y de la administración municipal para reunirse con Findeter y el Ministerio del Deporte, pero hasta ahora no hay resultados visibles”, explicó el concejal Luis Eduardo Moreno.

Desde la alcaldía de Tadó no se ha fijado una fecha clara para retomar los trabajos ni para la entrega final, pese a que ya han pasado 21 meses desde el plazo original de culminación. Lo único cierto, insiste Perea, es que los recursos están disponibles: “Yo creo que con esa plata sí se podría terminar la obra”.

Mientras tanto, la comunidad sigue a la espera. Con 988 habitantes, el resguardo indígena de Mondó Mondocito ve en esta obra una oportunidad para sus niños y niñas, que hoy no tienen un espacio adecuado para el deporte ni la recreación. “Estamos muy preocupados. Nadie nos ha informado qué pasará con la cancha”, afirma el concejal Valencia.

El Parque Recreo Deportivo de la Urbanización Villas del Remolino, concebido como un espacio para el encuentro familiar y el esparcimiento de los niños de Tadó, hoy se ve abandonado y sin presencia de obreros. La obra, valorada en 1.662 millones de pesos, fue contratada entre la Corporación Mixta para el Desarrollo Integral, la Sostenibilidad Social y Ambiental de las Regiones (CORPISSA) y la Corporación Prosperar Social de Colombia, designada como ejecutora por el municipio de Tadó mediante el acto administrativo N.° 1655 del 26 de diciembre de 2023.

El Contrato de Obra N.° 010 de 2024 fijó un plazo inicial de ocho meses, con fecha de inicio el 15 de mayo de 2024 y entrega prevista para enero de 2025. Sin embargo, para el 21 de junio de 2024, los trabajos ni siquiera habían comenzado. Poco después, el proyecto fue suspendido por problemas técnicos, presupuestales y climáticos, lo que prolongó la ejecución por dos meses y seis días.

Las condiciones topográficas del terreno obligaron a realizar confinamientos no previstos en el presupuesto, lo que implicaba una modificación contractual. A esto se sumaron las fuertes lluvias registradas en julio y agosto, que impidieron continuar las labores. La suspensión se formalizó mediante el Acta N.° 01, firmada entre septiembre y noviembre de 2024 (según distintas versiones), y fue avalada por la interventoría.

El Acta de Reinicio N.° 01 se firmó el 7 de enero de 2025, una vez superadas las causas que originaron la suspensión. A partir de entonces, el contratista se comprometió a actualizar las pólizas para reflejar el nuevo plazo contractual. No obstante, pese a los trámites administrativos, las fechas de entrega siguen siendo inciertas. El concejal Luis Eduardo Moreno asegura que no existe una fecha clara de culminación, mientras el personero municipal confirma que las fechas iniciales no se cumplieron “por temas administrativos, técnicos y del clima”.

A pesar de que después de la suspensión el valor final del contrato registrado en el Acta de Reinicio fue exactamente el mismo valor inicial, hoy la respuesta es que la obra está desfinanciada. Fuentes del Concejo municipal dicen que faltan más de 480 millones de pesos para culminar el proyecto. “El parque biosaludable de Villas del Remolino está desfinanciado, está a medias. En las sesiones del Concejo pasado se dijo que estaban revisando el tema presupuestal, pero hasta hoy no se ha puesto una sola piedra más”, advierte el concejal Moreno.

“El parque biosaludable de Villas del Remolino está desfinanciado, está a medias. En las sesiones del Concejo pasado se dijo que estaban revisando el tema presupuestal, pero hasta hoy no se ha puesto una sola piedra más”

Luis Eduardo Moreno, concejal.

Desde la Secretaría de Planeación dicen que la obra presenta un 47 por ciento de ejecución, pero no hay claridad de si se podrá terminar. “Quizás hubo falta de planificación por parte de las personas que en su momento hicieron los estudios y diseño y una mala estructuración del presupuesto”, afirma Perea Collazos. Según su diagnóstico, el proyecto fue dividido en dos fases: la primera muestra avances significativos, pero la segunda carece de los recursos necesarios.

“Como administración estamos evaluando si es posible completar la obra con recursos de regalías. Si el contratista aseguró que con ese dinero alcanzaba para terminarla y luego aparecieron dificultades, eso refleja una mala planificación. Y ahora, con el presupuesto de 2026 en discusión, el municipio difícilmente podrá asumir esa carga con recursos propios”, explica el funcionario.

La decisión sobre una eventual adición presupuestal aún no está tomada y dependerá de lo que determine una mesa técnica de la alcaldía. Desde la Secretaría de Planeación se han hecho requerimientos a la empresa CORPISSA y seguimiento a la ejecución del contrato. “Encontramos varias falencias, elaboramos documentos para conocer el estado real del proyecto y, al no obtener respuesta, reiteramos la solicitud con copia a la Personería y a la Procuraduría”, señala el secretario Perea.

La incertidumbre también preocupa a los líderes comunitarios. Fausi Yurgaky Perea, presidente de la Junta de Acción Comunal de Villas del Remolino, asegura que la comunidad no ha recibido información clara sobre la suspensión ni sobre el futuro de la obra. “Hay riesgo de que el parque no se culmine como debe ser. Al no terminarlo, se perjudica mucho al sector y se priva a los niños y jóvenes de un espacio para su recreación. El lugar está tan abandonado que algunos lo usan para tender ropa. Necesitamos que los entes de control hagan seguimiento y que esta obra no se pierda”, cuenta.

Una de las obras más visibles de los últimos años se ha convertido también en una de las más controversiales: la cancha de fútbol sintética Emiliano Chaverra, promesa principal de la administración del exalcalde Cristian Copete. Aunque hoy es utilizada por la comunidad, el escenario deportivo sigue inconcluso: no tiene luminarias y la segunda etapa —que incluye graderías, camerinos y zonas de descanso— no se ha empezado a ejecutar.

“La cancha sintética, aunque ya fue entregada, es una obra incompleta. Se puede usar durante el día, pero en la noche es imposible porque no tiene iluminación”, explica el concejal Luis Eduardo Moreno, recordando que la promesa de instalar luminarias fue hecha hace más de seis meses sin resultados visibles.

La incertidumbre también rodea la segunda fase del proyecto. Según Moreno, tanto la Gobernación como la Alcaldía se comprometieron públicamente a aportar recursos para su ejecución, pero hasta el momento “no hay absolutamente nada”.

El secretario de Planeación reconoce fallas en la planificación inicial: “Quizás las personas que recibieron la propuesta no hicieron las observaciones pertinentes. Si uno compara, las luces de la cancha junto a la iglesia son mejores que las instaladas en la sintética. Hubo una muy mala planificación de la iluminación”. La cancha que debía convertirse en símbolo del impulso deportivo de Tadó hoy refleja los vacíos de planificación y seguimiento que marcan buena parte de las obras públicas del municipio.

En una sesión reciente del Concejo Municipal de Tadó, los corporados expresaron su preocupación por los retrasos y la falta de transparencia. El concejal Luis Eduardo Moreno Murillo manifestó su decepción ante los contratistas: “Nunca hay una explicación clara y concreta. Cada vez que los citamos, llegan con excusas”.

Desde el Concejo aseguran tener conocimiento de las gestiones que adelanta la alcaldía para garantizar la entrega de las obras, aunque persisten las dudas sobre su efectividad. “Solo escuchamos que hay voluntad, pero soy escéptico frente a los procedimientos administrativos que se han venido realizando. Ha habido dificultades con las obras que dejó la administración anterior y han argumentado que muchas no quedaron en el empalme. Pero considero que son excusas. No veo claridad, ni la verdadera intención de la administración actual de sacar estos proyectos adelante”, puntualiza el concejal Moreno.

Hoy no existen fechas de entrega para ninguna de estas obras, ni la seguridad de su continuidad. Mientras tanto, el personero Guillermo Andrés Cuesta Paneso, asegura que ha recibido innumerables quejas de la comunidad tanto por obras no entregadas como por aquellas que sí se han culminado. Las principales afectaciones y quejas reportadas incluyen: la afectación a la calidad de vida y ambiental, pues el alargamiento de los plazos de ejecución conlleva afectaciones ambientales y sociales para los residentes que viven cerca de las obras, como calles destapadas, exposición a la inclemencia de la lluvia y problemas de mosquitos.

A esto se suma que algunas obras terminadas han dejado residuos en alcantarillas, lo que provoca represamientos, inundaciones y afectaciones a las viviendas de los ciudadanos. La personería también ha recibido quejas por el no pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. El Personero calificó como una "violación suprema" y de “mala costumbre”, que los contratistas no contratan debidamente al personal que trabaja en estos contratos, que son catalogados como de riesgo, incluyendo la falta de vinculación a la seguridad social.

Mientras las obras permanecen inconclusas y las explicaciones se reparten entre administraciones, la comunidad espera que los entes de control intervengan y que, finalmente, los recursos públicos se traduzcan en resultados visibles.

En las vastas tierras de La Guajira, donde el sol abrasa la tierra y el viento susurra los secretos ancestrales de su gente, el pueblo Wayuu lucha por sobrevivir y mantenerse en el tiempo. A lo largo de su historia, el pueblo indígena más numeroso de Colombia —con una población de 380.460 personas según el censo de 2018— ha permanecido en movimiento, resistiendo las adversidades y adaptándose a los cambios.

Yelibeth Uriana, es una joven Wayuu de Fonseca que decidió salir de su comunidad para probar suerte en otro lugar. Terminó el bachillerato hace algunos años y, aunque le habría gustado quedarse en La Guajira, considera que las ciudades más grandes son el único lugar donde puede encontrar trabajo sin tener que depender de influencias o contactos. En su municipio, comenta, conseguir empleo suele estar vinculado a la política: "Si apoyas a alguien, te ofrecen trabajo; si no, te cierran las puertas".

Durante un tiempo, Yelibeth se las arregló como pudo en su comunidad: cocinaba, cuidaba niños o ayudaba en lo que salía. Vivía con sus hermanas, y entre todas reunían lo que podían para sostener la casa. Pero una a una fueron marchándose, buscando mejores condiciones. Su hermana mayor viajó primero a Bogotá, sin hijos y con su título de bachiller recién obtenido, pudo encontrar empleo gracias a su habilidad para coser a máquina. Esa experiencia fue la que finalmente animó a Yelibeth a seguir el mismo camino.

Primero eligió Barranquilla para no alejarse demasiado de su tierra, y allí consiguió empleo como empleada de servicios generales en un hotel-restaurante. Sin embargo, su experiencia resultó difícil debido a los horarios extremos: "Los turnos eran muy irregulares. Tenía que levantarme a las cuatro de la mañana para llegar a las seis al trabajo, y salía a las 11 de la noche. Era muy peligroso", relata.

Yelibeth se quedó un tiempo en Barranquilla, pero los horarios interminables y los malos tratos que veía entre sus compañeros de trabajo la hicieron tomar una decisión difícil. Después de varias semanas, se animó a mudarse a Villavicencio, buscando nuevas oportunidades. "La gente de la tierra ajena es muy diferente", dice al recordar su experiencia. "La señora del hotel-restaurante donde trabajaba a veces era muy amable, pero otras veces se volvía muy grosera". A pesar de sus expectativas, la situación no mejoró.

Su llegada a Villavicencio tampoco fue fácil. "Fui a casa de una hermana, pero me perdí en el camino. Terminé en Boyacá porque la vía estaba en mal estado. Me asusté mucho, había tantos túneles, y cuando me di cuenta, ya había durado casi cuatro días viajando", recuerda entre risas, como si el tiempo hubiera suavizado la dureza de esa travesía. Allí, encontró trabajo durante un par de meses cuidando a adultos mayores, pero cuando el empleo terminó, no tuvo más opción que regresar a Fonseca. Hoy, con nuevos planes en mente, se encuentra gestionando su regreso a Barranquilla, donde espera encontrar mejores oportunidades.

Igual que Yelibeth, miles de migrantes Wayuu cada año se desplazan a diversas partes del país en busca de mejores oportunidades. Según el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) de 2018, el 97,5 por ciento del pueblo Wayuu sigue viviendo en su tierra natal, en el departamento de La Guajira, distribuidos en 21 resguardos indígenas y también fuera de los territorios étnicos. Los municipios de Uribia (40,7 por ciento), Manaure (18,2 por ciento), Maicao (17,5 por ciento) y Riohacha (13,0 por ciento) albergan a la mayoría de la población Wayuu. Sin embargo, cada vez más personas de esta comunidad se trasladan a otras regiones del país, especialmente a las grandes ciudades. Según el Registro Estadístico del Pueblo Wayuu del DANE, publicado en 2021, también se registra una notable presencia de este pueblo en capitales como Bogotá y Manizales.

La falta de oportunidades laborales, el conflicto armado y la pobreza han obligado a muchos Wayuu a abandonar sus comunidades en busca de empleo en ciudades como Barranquilla, Bogotá o Villavicencio. En su travesía, enfrentan condiciones difíciles e, incluso, peligrosas. Sin embargo, a pesar de los retos, mantienen un fuerte vínculo con su tierra natal y la esperanza de regresar algún día, buscando siempre un futuro mejor para ellos y sus familias.

El desplazamiento de hombres y mujeres Wayuu no es un fenómeno nuevo. Según el sabedor de la comunidad de Mayabangloma, Carlos Ramírez, “el Wayuu siempre ha estado en movimiento”. Sin embargo, estos desplazamientos han estado motivados por la búsqueda de una mejor vida y por las difíciles circunstancias de sus territorios, históricamente asediados por la pobreza y el conflicto.

“Nos desplazábamos del norte al sur de La Guajira, dependiendo de la época de cosecha, porque el norte es árido y el sur es más verde. Nuestros movimientos siempre eran impulsados por la necesidad, buscando una vida mejor. Entre los años 80 y 2000, muchos de nosotros nos fuimos a Venezuela, donde había más oportunidades. Allá, cualquier Wayuu podía ser administrador de una finca o encargado de la ganadería, mientras que aquí en Colombia solo había hambruna y conflicto”

Carlos Ramírez, sabedor Wayuu.

Hoy en día, los desplazamientos continúan ocurriendo por razones similares. Según el Ministerio del Interior, la violencia y las amenazas generadas por grupos armados, junto con las economías ilícitas, han obligado a las comunidades Wayuu a abandonar sus hogares en medio de un clima de miedo e inseguridad.

En julio de este año, la Procuraduría General de la Nación alertó sobre el desplazamiento masivo de 15 núcleos familiares de la comunidad Wayuu, provenientes del municipio de Riohacha, debido a las amenazas de grupos armados ilegales. Estas familias fueron acogidas en Bogotá, en el Centro de Atención a Víctimas (CAV) de la Procuraduría, donde se les brindó apoyo y asistencia.

En mayo de 2023, la Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz de la ONIC denunció que el desarrollo de proyectos comerciales y privados en territorios ancestrales había desplazado a más de 100 familias Wayuu, quienes quedaron sin reubicación, asistencia humanitaria, reparación o investigación. Estas familias vivían en 300 hectáreas en Riohacha, un territorio conectado con la Línea Negra – Seshiza, un sistema de sitios sagrados reconocido por el Decreto Presidencial 1500 de 2018.

A esto se suma la grave crisis humanitaria que afecta a la región, agravada por los conflictos intra e intercomunitarios, los factores transfronterizos como la crisis en Venezuela, la inseguridad alimentaria, la falta de acceso al agua y a servicios básicos, así como la escasez de oportunidades laborales. “Informes de ACNUR, ONIC y diversos análisis de académicos y ONG coinciden en señalar que la combinación de violencia, precariedad económica y crisis humanitaria y climática son los principales factores que impulsan el desplazamiento de la comunidad Wayuu”, respondieron desde la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior a Consonante.

En 2017 La Corte Constitucional dictó la Sentencia T–302 de 2017, en la que llegó a la conclusión de que existe la vulneración generalizada, irrazonable y desproporcionada de los derechos fundamentales de los niños y niñas del pueblo Wayuu, causada por las fallas estructurales de las entidades nacionales y territoriales, lo cual configura un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI). Lo que compromete de forma grave la existencia digna de las niñas y los niños y su desarrollo armónico e integral (por falta de agua, alimentación y salud), y arriesga la existencia misma del pueblo indígena.

A pesar de que la sentencia fue dictada hace más de ocho años, poco ha cambiado en el territorio. En 2021, el DANE publicó un registro estadístico sobre el pueblo Wayuu que reveló que el 81,1 por ciento de esta población aún tenía sus necesidades básicas insatisfechas. Además, más de la mitad, el 53,3 por ciento, vivía en situación de miseria. Esto significa que enfrentan al menos dos o más carencias, como vivir en viviendas inadecuadas, carecer de condiciones sanitarias mínimas, habitar en hogares con hacinamiento crítico o tener niños que no asisten a la escuela, entre otros factores.

En el 2022 la Corte Constitucional tuvo que tomar una medida cautelar luego de concluir que, aunque existían avances en la implementación de la Sentencia, a cinco años de su expedición estos fueron “insuficientes e inefectivos al incumplir los tiempos establecidos y no mostrar avances sustanciales”.

Ramírez agrega que en el departamento no hay oportunidad de empleo y educación para los jóvenes. “¿Qué oportunidad puede tener un joven Wayuu allá en la alta Guajira, donde solo se habla de guerras y contrabando? es una situación crítica y son algunas de las situaciones que se presentan también en Venezuela”, lamenta.

Las familias, además, viven con creciente preocupación por el reciente aumento de casos de personas Wayuu desaparecidas. “En el centro del país hay una situación con los Wayuu, porque ahora hay desaparecidos. Nos dicen que somos nosotros los desordenados, pero nadie se detiene a investigar qué está pasando en nuestros territorios para que nuestros hijos tengan que irse”, comenta el sabedor, reflejando el dolor y la frustración de una comunidad marcada por la incertidumbre.

Según el Ministerio del Interior, la política respecto a la protección y atención de pueblos indígenas que se desplazan de sus territorios se basa en un marco institucional que combina normas generales sobre desplazamiento forzado, con medidas y disposiciones específicas para pueblos étnicos. Sin embargo admite que evaluaciones y ONG han reportado vacíos y limitaciones en su cobertura y pertinencia, especialmente en contexto urbano o para población binacional.

“Existen lineamientos y guías interinstitucionales para la atención con enfoque diferencial (Ministerio del Interior, ICBF, Salud), así como planes de vida y protocolos de consulta previa y participación. En la práctica, se implementan: (a) rutas de atención en salud para la población desplazada y migrante; (b) programas educativos con pertinencia étnica en algunos municipios; y (c) mesas interinstitucionales y consultas previas para diseñar medidas culturalmente pertinentes”, explican desde el Ministerio del Interior.

No es fácil encontrar cifras sobre este fenómeno para la etnia Wayuu. Según la Onic, en el país han sido asesinados 171 indígenas, 9.405 se han desplazado de sus territorios y 14.266 han vivido confinamientos entre las fechas agosto de 2018, y mayo de 2020. Pero no está desagregada la información de las personas que pertenecen a este pueblo indígena..

Consonante solicitó estas cifras a la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, sin embargo, aseguraron que la fuente oficial para este tema es el Dane, quienes no publican información sobre la población Wayuu desde 2021 y en donde tampoco hay un análisis de sus desplazamientos.

Según el Ministerio, a nivel nacional existen rutas y programas de atención a población desplazada (incluidos componentes de estabilización y asistencia humanitaria) y disposiciones para programas específicos con enfoque diferencial para pueblos indígenas “además el Ministerio publica lineamientos, planes de vida y procedimientos para asuntos indígenas”. También hay directrices judiciales que ordenaron programas de garantía de derechos para indígenas afectados por el desplazamiento.

Legalmente, las personas Wayuu desplazadas tienen derecho a un tratamiento con enfoque diferencial, dado su estatus como pueblo indígena. Esto incluye la protección de su identidad cultural, participación en procesos decisionales, acceso al Registro Único de Población Desplazada, y medidas de reparación y estabilización, conforme a la Ley 387, la Ley de Víctimas y los autos constitucionales. Sin embargo, en la práctica, la implementación de estos derechos requiere una estrecha coordinación entre el Ministerio del Interior, la Unidad para las Víctimas, los sectores de salud y educación, las autoridades locales y regionales, y la Defensoría del Pueblo.

La historia de marchar a otras tierras en busca de un futuro mejor se repite en cada municipio del departamento de La Guajira, desde el norte hasta el sur. Aunque cada relato es distinto, todos se entrelazan en un mismo sentimiento: la nostalgia por la tierra natal.

Cristian González, de 27 años, dejó su hogar para probar suerte en Bogotá. En Maicao trabajó durante seis años en un almacén de baterías para automóviles, mientras estudiaba un técnico en auxiliar administrativo. A finales del año pasado decidió cerrar ese capítulo de su vida: renunció a su trabajo, se despidió de su familia —su madre, su padre y sus abuelos— y emprendió un nuevo rumbo. En febrero de este año llegó a la capital del país.

Todos los cambios que implicó su salida han sido un desafío: desde adaptarse a la comida hasta sobrellevar la distancia con su familia. “Lo más difícil es estar lejos. Sobre todo, extraño a mi familia, extraño estar en casa, extraño el calorcito”, cuenta.

El inicio no fue fácil. El clima de la capital afectó tanto su salud como su estado de ánimo, al punto de pensar en regresar: “El cambio de clima fue muy duro. Cuando llegué aquí, en febrero de este año, el frío me quemaba; no podía salir porque la cara se me pelaba por completo. No sabía si regresar a casa. No fue fácil, no conocía nada, no sabía cómo funcionaban las cosas”, recuerda.

A pesar de las dificultades, Bogotá sigue siendo una de las principales opciones para aquellos que buscan nuevas oportunidades. Las diversas fuentes de empleo y la posibilidad de “empezar de cero” atraen a cientos de Wayuu que, como Cristian, migran en busca de estabilidad.

Este camino, muchas veces está marcado por experiencias difíciles y peligrosas. Las condiciones de trabajo y de vida en otras ciudades suelen ser duras y muy distintas a las de La Guajira. Y aunque la movilidad ha sido una estrategia de supervivencia para muchos Wayuu, también trae consigo una consecuencia dolorosa: la pérdida progresiva de su cultura. Según el ACNUR, en su informe "Perder nuestra tierra es perdernos todos", el desplazamiento forzado de los pueblos indígenas constituye una amenaza grave. El documento advierte: “Destruye modos de vida ancestrales, estructuras sociales, lenguas e identidades. En última instancia, puede llevar a la desaparición de grupos enteros”.

El sabedor Carlos Ramírez ha identificado este tipo de situaciones, como la pérdida de respeto y reconocimiento hacia las autoridades tradicionales de muchos migrantes. “Se ha perdido el respeto a la autoridad tradicional. Las personas llegan de otros lugares, aprenden un lenguaje y una cultura distinta, y se olvidan de lo propio. Esa es la mayor perdición que podemos sufrir como pueblo Wayuu”, lamenta.

La vida lejos de su territorio implica aprender a adaptarse, pero también resistir para no olvidar quiénes son. El llamado de los Wayuu es claro: sobrevivir no debería implicar huir. La historia de su desplazamiento es también la de un Estado ausente que todavía les debe garantías para vivir en su propio territorio.

Casi nueve años después de la firma del Acuerdo de Paz, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió las dos primeras sentencias judiciales de su historia. Estos fallos marcan un hito: por primera vez se condena a los máximos responsables de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, bajo un enfoque en la macrocriminalidad.

La sentencia TP-SeRVR-RC-ST-001-2025 (caso 01) condena a siete integrantes del antiguo Secretariado de las Farc-EP por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Entre ellos se incluyen la toma de rehenes, privaciones graves de la libertad, asesinatos, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual, desplazamiento forzado y esclavitud, cometidos entre 1993 y 2012 en distintas regiones del país. Estos hechos estuvieron vinculados con las políticas de financiación, canje de prisioneros y control social de la guerrilla.

Por su parte, la sentencia TP-SeRVR-RC-ST-002 (caso 03) condena a 12 miembros de la Fuerza Pública adscritos al Batallón La Popa por su responsabilidad en asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegalmente como bajas en combate. La JEP los declaró culpables de crímenes de lesa humanidad —asesinato, desaparición forzada, tortura y persecución— y del crimen de guerra de homicidio en persona protegida. Estos hechos ocurrieron entre 2002 y 2005 en el norte del Cesar, en municipios como Valledupar, San Diego, Pueblo Bello, El Copey, Codazzi, Manaure, La Paz y Bosconia, así como en el sur de La Guajira, en San Juan del Cesar y Urumita.

Los siete exintegrantes del Secretariado de las Farc-EP recibieron la sanción máxima contemplada en el régimen de sanciones propias: ocho años. Esta medida no equivale a cárcel ni a prisión ordinaria, ni tampoco a medidas de aseguramiento, pero sí implica una restricción efectiva de derechos y libertades, en particular los relacionados con la residencia y el libre movimiento.

Durante esos ocho años, los sancionados deberán cumplir la pena mediante la ejecución directa de Trabajos, Obras o Actividades con Contenido Reparador y Restaurador (Toar), orientados a la reparación de las víctimas y a la reconstrucción del tejido social.

Los 12 exmilitares también recibieron una condena de ocho años. Sin embargo, la JEP les descontó parte de ese tiempo, teniendo en cuenta los periodos de detención que algunos de ellos ya habían cumplido en la justicia ordinaria o en la penal militar por los mismos hechos.

La publicación de estas sentencias volvió a encender el debate sobre la supuesta “impunidad” en el proceso de justicia transicional. Si bien muchas víctimas reconocen como un avance el hecho de que haya una condena penal y un reconocimiento explícito de los crímenes, persiste la insatisfacción. La principal crítica está en que la justicia restaurativa aún no se concreta y en que la verdad ofrecida por los responsables se percibe como incompleta o parcial.

En el Caso 01, por ejemplo, varias víctimas expresan su inconformidad porque la sentencia no detalla con precisión qué sanción recibirá cada uno de los siete excomandantes, ni en qué consistirán esas medidas o bajo qué condiciones se cumplirán. También persiste la duda sobre de qué manera los Toar realmente reparan los daños ocasionados.

En este explicador, Consonante aclara cuáles son las implicaciones de estas decisiones judiciales y responde a las principales preguntas que surgieron de nuestra audiencia durante la construcción de este contenido.

Las dos sentencias marcan un precedente inédito en el marco de la justicia transicional en Colombia. Por ejemplo, en el caso 01 se marca un precedente histórico: es la primera vez que, después de un acuerdo de paz, la cúpula de una guerrilla se somete a un tribunal penal. En los procesos de los años noventa —con el M-19, una parte del ELN y el EPL— no se incluyeron juicios penales, lo que dejó por fuera los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

“Es muy importante en términos prácticos porque demuestra que cumplen con lo que pactaron, y eso no es menor. Antes de que existieran estos mecanismos de justicia transicional —e incluso hoy en algunos países— lo común era que en las negociaciones se otorgaran amnistías generales para todas las partes”, explica Paola Molano, coordinadora del equipo de justicia transicional de Dejusticia. La amnistía, en términos prácticos, implica que se “borra” el carácter delictivo de ciertas conductas, por lo que no hay acción penal, no se reconoce la responsabilidad y no hay sanción para un grupo de personas y un tipo de delitos.

A esto se suma que Colombia es el primer país en el que se establece una sanción distinta a la pena de prisión para los máximos responsables. Aunque esta decisión ha generado opiniones encontradas, lo cierto es que combina un enfoque restaurativo con uno retributivo, centrado en la reparación a las víctimas. “Bajo este enfoque, la sanción penal no se basa únicamente en el castigo o en la restricción de derechos —lo retributivo—, sino en la reparación del daño y la restauración del tejido social”, explica Laura Rivera Revelo, investigadora de la Universidad Justus-Liebig de Giessen y del Instituto Colombo Alemán para la Paz (Capaz). En este marco, la cárcel como pena privativa de la libertad quedó excluida del Acuerdo de Paz.

Además de la importancia del reconocimiento sobre los impactos del conflicto: “por primera vez hay un reconocimiento del daño ocasionado por el secuestro y las ejecuciones extrajudiciales a las víctimas y a su entorno familiar y social, eso en Colombia no se había logrado antes”

Laura Rivera, investigadora de la Universidad Justus-Liebig de Giessen y del Instituto Capaz

La propia JEP lo califica como un “hito judicial”: “los comparecientes nunca habían respondido ante la justicia ordinaria, ni habían reconocido su responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad”. Además, la jurisdicción señaló que hasta ahora “la justicia no había documentado la magnitud de los crímenes, la evolución de las prácticas, las dinámicas que alimentaron las atrocidades, los impactos psicosociales en las víctimas y sus familias, el daño a comunidades y territorios y las políticas que los hicieron posibles”.

En la sentencia contra el último exsecretariado de las Farc-ep no solamente se reconoció la práctica del secuestro, los comparecientes también aceptaron delitos como esclavitud y violencia sexual. “Esto es un hito, porque estos delitos tienen una connotación muy fuerte simbólicamente en la representación política de lo que fue este grupo subversivo. La violencia sexual, en particular, ha sido uno de los crímenes más difíciles de probar, y de reconocer, tanto por parte de la guerrilla como de los militares y/o Fuerza Pública”, señala la experta.

Por su parte, la sentencia sobre el caso 01 también marca un hito al reconocer las violencias cometidas contra personas Lgbtq+. Organizaciones como Caribe Afirmativo celebraron que, en su primer fallo, la JEP confirmara lo que ya se había planteado en La Habana: que el conflicto armado golpeó de manera específica a esta población debido a su orientación sexual, identidad y expresión de género, y que esa violencia fue ejercida de forma deliberada.

“La Jurisdicción reconoció que la orientación sexual e identidad de género de la víctima fueron usadas por las Farc como justificación para cometer secuestros, bajo la creencia de que sus vidas tenían menos valía para la sociedad”, resalta Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo.

Además, en relación con las ejecuciones extrajudiciales, es la primera vez que un tribunal penal reconoce la sistematicidad de estos crímenes, es decir, que se dieron en el marco de una política y una necesidad de mostrar resultados operacionales. Para Rivera, este precedente resulta clave frente al “negacionismo y/o la justificación de estos crímenes” en el país.

A pesar de los esfuerzos de la JEP, y su insistencia sobre el papel fundamental de las víctimas en todo el proceso, las opiniones sobre la sentencia están divididas.

En la construcción del subcaso Costa Caribe, 252 víctimas fueron acreditadas y participaron mediante mesas técnicas junto a distintas entidades, además de coordinaciones con cada municipio vinculado a los proyectos restaurativos ordenados en la sentencia.

“Se llevó a cabo un diálogo y participación estrecho con víctimas individuales, pueblos indígenas y consejos comunitarios afrodescendientes, que le permitieron a la magistratura definir el contenido de los proyectos restaurativos donde los comparecientes cumplirán la sanción propia”, dice la sentencia.

Sin embargo, persisten casos de insatisfacción y escepticismo. Pedro Loperena, líder del pueblo Wiwa, afirma que en su comunidad todavía hay muchas dudas sobre el alcance de la justicia lograda y una fuerte sensación de impunidad frente a las sanciones restaurativas. Su reclamo se centra en el caso de Nohemí Pacheco, una niña de 13 años víctima de ejecución extrajudicial a manos de integrantes del Batallón La Popa.

“Los comparecientes que asesinaron a Nohemí gozan de plena libertad, lo que genera una profunda sensación de impunidad. La duda que nos queda es: ¿estos 12 comparecientes jamás pagarán por el asesinato de Noemí?”, cuestiona el líder.

Situaciones como la de Nohemí, en las que los responsables materiales no están entre los máximos responsables que incluye la sentencia, se repiten en casi todos los casos de la jurisdicción. Y en palabras de Paola Molano, esa sensación de insatisfacción era un efecto colateral esperable.

“La idea de la respuesta uno a uno es algo que sale de este modelo, que se enfoca solamente en unas personas y en unos hechos. Eso necesariamente va a dejar un universo grande de responsables, y en consecuencia de víctimas, por fuera del esclarecimiento puntual. Esa es una de las primeras dificultades de la respuesta de la JEP, porque unas personas se sienten incluidas y otras personas, por supuesto, se sienten excluidas. Y eso es inevitable por la manera como la JEP operó”.

Paola Molano, coordinadora del equipo de justicia transicional de Dejusticia.

Desde el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (Cajar), quienes representaron a 12 víctimas directas de este subcaso, celebran que la JEP hizo muchos esfuerzos para incluir a las víctimas, pero dicen que es pronto para hablar de las reparaciones.

“Yo creo que se hizo un esfuerzo grande, pero habrá que ver en su desarrollo si realmente cumplen, al menos en parte, las expectativas de las víctimas. No se puede pensar en la participación de las víctimas en el componente de sanción como un asunto que ya finalizó. La propia sentencia abre, con la imposición de las sanciones, una fase de monitoreo y seguimiento donde es clave también la participación de las víctimas”, explica Sebastian Escobar, líder de la estrategia de litigio del Colectivo ante la JEP.

En el caso 001, al 30 de mayo de 2025, la JEP registró un total de 4.186 víctimas acreditadas: 1.905 víctimas directas y 2.107 víctimas indirectas. Desde la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), quienes representan a más de 1.400 de ellas, celebran la condena y valoran que no se limita solo a los secuestros y tomas de rehenes, sino que también incluye la comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, como asesinatos, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual, desplazamiento forzado o esclavitud.

Sin embargo, persiste la inconformidad por la falta de claridad en las sanciones. “Hay una gran preocupación de las víctimas porque la sentencia no especifica qué sanción corresponde a cada uno de los siete miembros del antiguo Secretariado de las Farc. Tampoco queda claro cómo los cuatro proyectos restaurativos mencionados en la sentencia se relacionan con los crímenes que padecieron. No es fácil comprender de qué manera trabajar en temas como minas antipersonales o medio ambiente puede resultar reparador para víctimas de delitos tan específicos como los que sufrieron”, señala Ana María Rodríguez, directora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).

A esto se suma que muchas de estas víctimas sienten que no se las tuvo lo suficientemente en cuenta al momento de definir cuáles serían esos proyectos de sanciones restaurativas. Algo que también se había previsto: “Es entendible que muchas víctimas sientan que su participación fue limitada o poco significativa, pero eso no quiere decir que mirándola con distancia y por fuera del procedimiento, no haya sido importante. También porque por razones de tiempos, recursos y plazos, si hay miles de víctimas acreditadas en un caso, pues las miles de víctimas no van a poder participar”, explica Paola Molano.

“Hay una gran preocupación de las víctimas porque la sentencia no especifica qué sanción corresponde a cada uno de los siete miembros del antiguo Secretariado de las Farc. Tampoco queda claro cómo los cuatro proyectos restaurativos mencionados en la sentencia se relacionan con los crímenes que padecieron. No es fácil comprender de qué manera trabajar en temas como minas antipersonales o medio ambiente puede resultar reparador para víctimas de delitos tan específicos como los que sufrieron”

Ana María Rodríguez, directora CCJ.

El debate sobre las verdades pendientes en la JEP sigue abierto. Para la investigadora Laura Rivera Revelo, hay limitaciones estructurales que vienen desde el mismo Acuerdo de Paz: “La JEP no tiene competencia para juzgar a expresidentes ni a ministros de Defensa, que al final son los mandos políticos de la Fuerza Pública. Esto ya genera una verdad fragmentada dentro y fuera del proceso penal”. Algo similar ocurre con actores internacionales, como algunas multinacionales que financiaron grupos armados, que también quedaron fuera del alcance de esta justicia.

En casos como el de Nohemí Pacheco, la Procuraduría pidió a la JEP diseñar un protocolo de atención para responder a las demandas específicas de verdad de las víctimas, en especial frente a comparecientes que no han sido identificados como máximos responsables por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Consonante consultó a la JEP sobre el estado de estas solicitudes y los tiempos de respuesta, pero la Jurisdicción únicamente señaló que “estas demandas están en trámite y serán resueltas conforme lo ordenó la sentencia”.

Sobre el alcance de esta sala hay pocas claridades. “Es una sala a la que le corresponde prácticamente el trabajo residual de la jurisdicción, es definir la situación jurídica de todos los que no son seleccionados como máximos responsables, que es el mayor número de quienes participan en la JEP. Y ahí también existen todas estas tensiones del aporte de estas personas a los hechos de forma individual. ¿Podría alcanzar la jurisdicción para abordar exhaustivamente todos los hechos? en términos de diseño institucional. Pero desde el punto de vista de la actividad judicial que nosotros hacemos, es relevante que las víctimas cuenten con este conocimiento de los hechos”, asegura Sebastián Escobar.

La sentencia ordenó a la Secretaría Ejecutiva de la JEP, a través del Subsistema de Justicia Restaurativa, poner en marcha prácticas restaurativas para estos casos. En este proceso deberán participar el equipo psicosocial de SAAD, las oficinas de Enfoques Diferenciales, Gestión Territorial y Atención a Víctimas.

Estas prácticas deben diseñarse junto con las víctimas, con acompañamiento psicosocial y teniendo en cuenta los distintos enfoques diferenciales. Además, la JEP fijó que se presente un cronograma de implementación dentro de los diez días siguientes a la notificación de la decisión.

Las sanciones impuestas han generado debate en torno a la proporcionalidad y la noción de justicia. Para la investigadora Laura Rivera, el punto clave es que “la obligación internacional frente a crímenes internacionales consiste en investigar, juzgar y sancionar estos crímenes”. Y que no hay ningún instrumento internacional que obligue a la JEP a imponer como sanción la cárcel. “Lo que sí existe es la obligación de acabar con la impunidad”, agrega.

Las llamadas Sanciones Propias establecen restricciones concretas para los comparecientes. Entre ellas están las limitaciones a la movilidad, la residencia, el tipo de trabajo y la obligación de participar en proyectos restaurativos durante el tiempo que fije la sentencia. Además, deben cumplir con el régimen de condicionalidad: si incumplen, la consecuencia es ir a la cárcel.

Para la investigadora Laura Rivera, detrás de muchas críticas hay también un asunto cultural: “se suele identificar la justicia penal únicamente con la prisión, como si fuera la única forma válida de sanción”. Esa mirada, explica, responde a una idea de justicia vengativa y retributiva, cuando incluso bajo ese enfoque la cárcel debería ser la última herramienta del Estado.

Históricamente, en Colombia los procesos de paz estaban acompañados de amnistías generales. Frente a ello, el modelo del Acuerdo de Paz representó un giro que según Paola Molano, busca un balance entre la desmovilización y la rendición de cuentas por violaciones a los derechos humanos. Ese balance se tradujo en concentrarse en los máximos responsables y en los crímenes más graves. Para Molano, la selección de personas y hechos genera tensiones porque “pareciera que si no todas las personas son juzgadas y sancionadas, entonces hay impunidad”, aunque en realidad responde a límites prácticos y políticos de la transición.

“Lograr una sanción que sea equivalente al daño causado es imposible porque ninguna sanción puede reponer una vida perdida”, señala Molano. El esquema de la JEP reemplaza la prisión por restricciones de derechos y suma un componente restaurativo. Este último no se enfoca en reparar un daño individual, sino en restaurar la ruptura de los lazos sociales y aportar a la reparación colectiva.

El desafío, concluyen desde Dejusticia, es que la credibilidad dependerá de su efectividad. “El reto es que esos componentes restaurativos y de restricción de derechos sean efectivos, ya que son vistos como sanciones más flexibles. Si no logran credibilidad en las víctimas y en la sociedad podrían perder su legitimidad”, puntualizan.

Según le respondió la JEP a Consonante, las sentencias están en proceso de notificación. Posteriormente hay un tiempo estipulado para que los comparecientes condenados apelen. Es decir, que quienes no estén de acuerdo con la decisión soliciten una segunda revisión por parte de una autoridad judicial superior. Esto lo resolvería la Sección de apelación de la Jurisdicción.

Sin embargo, todavía hay aspectos de la sentencia que no están definidos. La misma JEP aseguró, en una carta enviada al Gobierno Nacional, que el Ministerio de Justicia no había dado inicio al trámite para expedir el decreto de condiciones transversales—seguridad, prevención y protección; habitabilidad; aseguramiento y dignidad—, que son indispensables para poner en marcha las sanciones propias y las medidas de reparación. Esto a pesar de que el texto del decreto ya había sido acordado por todas las entidades que integran la Instancia de Articulación entre el Gobierno Nacional, la Ubpd y la JEP.