Durante seis días estuvo el presidente Petro en La Guajira a finales de junio. De la visita, además de la declaración de emergencia económica, social y ecológica, resultaron 11 decretos, entre ellos el decreto 1269 de 2023 que expidió el Ministerio de Educación el 31 de julio. Con este documento, el Gobierno nacional busca simplificar el proceso de incorporación de los nuevos recursos para cofinanciar el PAE en lo que resta del año en el departamento y que no se interrumpa el servicio, como ha pasado en otras ocasiones.

El decreto, en pocas palabras, permite que la Gobernación y a las alcaldías de Maicao, Uribia y Riohacha incorporen a su presupuesto el dinero adicional que le entregó la Unidad de Alimentos para Aprender (Uapa) para el funcionamiento del programa el resto del año sin necesidad de adelantar el trámite habitual, que requiere la autorización de la asamblea o el concejo municipal. Así, solo deben hacer un acto administrativo para incorporar los recursos, lo que según el gobierno, les ahorra varias semanas de trámites.

“Lo que buscamos nosotros con este decreto es que efectivamente la alimentación escolar no se vea obstaculizada por alguno de los requisitos formales que hacen parte de la normalidad de los procedimientos de la administración pública como la incorporación de los recursos”, asegura Juan David Vélez Bolívar, subdirector de la Uapa.

Esta medida surgió luego de que durante la visita el gobierno anunciara que se iban a asignar nuevos recursos para poder darle continuidad al PAE hasta fin de año y para implementar la estrategia PAE+ (que da alimentación en el receso escolar) en todo el departamento. Desde ese primer anuncio, la Procuraduría General de la Nación advirtió un posible riesgo de suspensión del programa para el segundo semestre por falta de trámite de incorporación de recursos y pidió a Diala Patricia Wilches Cortina, gobernadora (e) del departamento, adelantar urgentemente las acciones que correspondieran para garantizar y atender a los más de 84 mil beneficiarios del PAE.

Cómo lo había alertado la Procuraduría, el decreto reconoció que en el departamento el servicio de alimentación escolar se suele interrumpir por temas burocráticos: “Se ha identificado que en los trámites presupuestales en el orden territorial existen limitaciones de tipo administrativo que impiden la asignación oportuna, eficiente y urgente de los recursos, por lo que es necesario adoptar medidas que las superen y permitan materializar de forma oportuna y eficiente la atención y prestación del PAE y contribuir a la garantía del derecho humano a la alimentación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados al sistema educativo oficial”, dice el decreto.

La asignación de la Uapa se dió el 4 de agosto y la inversión para la Gobernación de La Guajira fue de 15 mil millones de pesos para financiar el programa en los 12 municipios no certificados: nueve mil millones para garantizar el funcionamiento en el segundo semestre y seis mil millones para el PAE+. Para Maicao y Uribia fueron siete mil millones de pesos y para Riohacha once mil millones.

Los vacíos

Hay varios cuestionamientos alrededor del alcance del decreto, y en general, del funcionamiento del programa de alimentación escolar en el departamento, que históricamente ha presentado varios problemas como: la intermitencia del servicio, la falta de infraestructura, la insuficiencia de la cobertura y la mala calidad de los alimentos.

El decreto reconoce uno de los problemas que ha causado la interrupción del servicio de alimentación escolar históricamente en el departamento. Por ejemplo, en septiembre del año pasado el servicio se suspendió por más de 18 días por temas administrativos con el entonces gobernador encargado José Jaime Vega. Sin embargo, Adriana Torres, coordinadora de la línea de justicia económica de Dejusticia, asegura que desde la organización están analizando si realmente expedir un decreto era la vía más adecuada para arreglar el problema:

“En principio, el objetivo uno podría decir que es legítimo, que responde a una necesidad, sin embargo, tendríamos que revisar si el mecanismo que se está utilizando (el decreto) responde y puede responder a esa realidad de manera correcta y que salvaguarde el Estado de derecho”, dice Torres.

Además, aunque el decreto amplía la cobertura del programa para estudiantes de Maicao y Uribia reconociendo que la población estudiantil ha aumentado a lo largo del año por la migración, para los 12 municipios no certificados del departamento sigue la misma cobertura, a pesar de que es una problemática que se ha identificado en todo el departamento:

“Lo que viene sucediendo hace unos años es que por la migración los números (de estudiantes) van variando a través del año y el Simat no se iba actualizando, entonces teníamos una brecha entre los niños que estaban en las escuelas y los niños que estaban cubiertos por el PAE y eso hacía que por supuesto los recursos cada vez alcanzarán para menos”, cuenta Julián Gutiérrez abogado y especialista en Derecho constitucional de la Universidad Nacional y quien ha trabajado desde hace más de cuatro años en temas de agua y alimentación en La Guajira.

Cuando eso pasa, los rectores y docentes se las ingenian para rendir la comida, pero esto puede ser contraproducente. “Lo que las escuelas tratan de hacer de una manera muy orgánica, es tratar de dividir las porciones que tienen entre los niños que están, eso resulta problemático porque entonces tenemos de nuevo niños que pueden estar en riesgo de desnutrición y pues entonces están igual tomando porciones más pequeñas de las que deberían estar tomando”, agrega Adriana Torres.

Esto se evidencia en municipios como Fonseca. “En nuestras sedes se le da alimento a todo el mundo. Pero en otras escuelas en muchas ocasiones falta gestionar para que llegue alimentos para todos, hay veces que es por no tener las instrucciones del Simat al día”, dice Nelvis Peralta, rectora de la institución Cleotilde Poveda.

Desde la Uapa aseguran que esta situación no se “da con gravedad” en los municipios no certificados que atiende la Gobernación. “En el caso de Gobernación el tema no es tan crítico porque realmente ellos planean basados en el cierre de la vigencia del año anterior. Puede haber variaciones pero no importantes. Sin embargo, Uribia sí ha mostrado aumentos muy importantes por la migración”, dice Juan David Vélez.

Los problemas del PAE

La alimentación escolar en La Guajira tiene otros problemas que afectan a los y las estudiantes. En junio la Procuraduría alertó sobre las deficiencias de infraestructura detectadas en la prestación del servicio luego de visitar las instalaciones de varias instituciones educativas: Insprosur, Roque de Alba, el mega colegio Silvestre Dangond y Los Fundadores, en el municipio de Villanueva; María Emma Mendoza y Manuel Antonio Dávila, en San Juan del Cesar, y Heliodoro Alfredo Montero Duarte en El Molino.

En las visitas el ente encontró que algunas instituciones no cumplen los requerimientos técnicos exigidos en áreas como: manejo higiénico sanitario, saneamiento básico, menaje y dotación. Además, algunos colegios no cuentan con espacios adecuados para la preparación de los alimentos, ni con los platos, vasos y cubiertos suficientes. En otras se encontró que las personas encargadas de manipular los alimentos no tienen la instrucción necesaria para el uso de implementos de seguridad y los refrigeradores donde se almacenan las carnes no se encuentran en sitios adecuados.

“La mayoría de las instituciones no tienen los espacios adecuados para realizar ese proceso (de alimentación). A eso se le suma que faltan equipos de frío para la conservación de los alimentos, que falta menaje, que se dificulta al momento del servicio porque las manipuladoras son insuficientes, además que a ellas no les han pagado en los últimos tres meses”, confirma Edward Fragozo, rector de la Institución Educativa El Carmelo en San Juan del Cesar, y presidente de la Asociación de Directivos de la Educación Guajira.

El déficit de infraestructura ha empeorado por la falta de personal de vigilancia en las instituciones educativas del departamento. “En las escuelas faltan los celadores entonces aunque el programa nos dio las mesas, nos dio las sillas, algunas neveras grandes, los ladrones han llegado y se lo han robado”, dice Nelvis Peralta.

Otro de los problemas que denuncian en el departamento es la falta de control institucional, que termina en posibles hechos de corrupción. “Los órganos de control brillan por su ausencia. La emisión de decretos no deja de ser tinta en un papel sino se toman los correctivos de índole político administrativas para aquellos que atentan contra la vida y la integridad de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes robándose la plata destinada a los programas de alimentación escolar”, comenta Milad Estrada, secretario de prensa y comunicaciones de la Asociación de Trabajadores de la Educación de La Guajira.

Esto lo ha identificado también Julián Gutiérrez. “Este es un buen intento por hablar del tema de la asignación de recursos, pero lo que falta también es una articulación interinstitucional entre los diferentes niveles del Estado. Es una lucha muy fuerte contra la corrupción, la Corte Constitucional a finales del año 2021 sacó un auto solicitando a muchas personas que intervinieran sobre el tema de la corrupción, pero es un reto muy grande. El problema, y fue lo que identificamos a través de estos años, está en el nivel territorial y en el nivel de cómo se garantiza que lleguen los recursos a los prestadores y a las instituciones educativas”, asegura Gutiérrez.

En marzo, la Procuraduría abrió indagación preliminar contra el gobernador (e) de La Guajira, José Jaime Vega Vence, los alcaldes de Riohacha, Jose Ramiro Bermúdez Cotes, y de Uribia, Bonifacio Henríquez Palmar, así como a Adaulfo Manjarrez Mejía, Jesús David Herrera Mendoza y Yenelca Gutiérrez Fajardo, secretarios de Educación de La Guajira, Riohacha y Uribia por los aparentes retrasos registrados en el inicio y ejecución del Programa en sus respectivas jurisdicciones. Hasta el momento el caso sigue en indagación y práctica de pruebas.

Además, Gutiérrez agrega que hay que entender el Programa de Alimentación Escolar de otra forma en el departamento: “El PAE se supone que representa entre el 30 y el 50 por ciento de lo que sería el contenido calórico de los niños diariamente, pero termina siendo casi que el 100 por ciento de su alimentación. Entonces creo que el primer reto es reconocer que en un territorio como el de La Guajira entender el PAE como simplemente un complemento alimentario para la educación es verlo de una manera muy restringida”.

Los 1.481 estudiantes de las dos instituciones educativas de El Carmen de Atrato no han recibido el servicio de alimentación escolar desde que volvieron de vacaciones el 9 de julio. La gobernación del Chocó informó que desde el 9 de junio finalizaba la operación allí y en otros 13 municipios del departamento por falta de recursos. Desde ese momento los estudiantes no han recibido el complemento.

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) ha sido intermitente en lo que va del año. En El Carmen de Atrato inició un mes después de que los estudiantes entraron a clase por retrasos en la contratación del operador. Funcionó desde el 16 de febrero y el 30 de marzo volvió a suspenderse. El servicio se reanudó solamente hasta finales de abril, por 30 días del calendario escolar, es decir hasta inicios de junio. En total, en lo que va del año solamente ha operado 60 días de clase.

¿Por qué se contrata por un mes?

Desde el municipio han dicho que una de las causas de la interrupción del servicio ha sido que la entrega de recursos solamente cubre 30 días. En años anteriores la gobernación del Chocó hacía acuerdos de transferencia con las alcaldías por 90 días, es decir, la mitad del calendario escolar. Sin embargo, este año los acuerdos han sido más cortos, según cuenta Boris Peña, secretario de Integración Social del departamento, por falta de presupuesto.

“La razón es netamente presupuestal. Este año arrancamos desde el 16 de enero y así sucesivamente, en la mayoría de los municipios arrancamos muy temprano, eso implicó que lo que nos venían asignando normalmente hubiese menguado antes”, dice Peña.

Según informa la Secretaría de Integración Social, el Ministerio de Educación a través de la Unidad de Alimentos para Aprender (Uapa) les certificó 29.593 millones de pesos para la vigencia de todo el año en el departamento. Este dinero, según Boris, solo alcanzó para el primer semestre del año escolar, en el papel 90 días calendario.

Boris sostiene que para este desembolso se hicieron varios pagos. “En septiembre nos dieron certificación de 24.000 millones de pesos para que adelantaramos las vigencias futuras. En diciembre hicimos los acuerdos de transferencia por los primeros 30 días. Luego, nos llegó la resolución definitiva en donde no eran 24 mil sino 29 mil. Con ese ajuste hicimos el segundo acuerdo de transferencia por otros 30 días”, comenta el secretario. Posteriormente, en mayo, la Unidad entregó 2.000 millones de pesos más.

Por esta razón, los acuerdos de transferencia con las alcaldías para contratar a los operadores se hicieron cada uno por 30 días, afectando la permanencia del programa en los colegios, como fue el caso de El Carmen de Atrato.

No obstante, desde la Unidad de Alimentos para Aprender (Uapa) dicen que asegurar la prestación del servicio es responsabilidad de la Gobernación. “La operación del programa está a cargo de las secretarías de educación certificadas y son estas quienes en sus ejercicios de planeación deben proyectar con los recursos disponibles la atención por la totalidad del calendario académico que comprende 40 semanas de clases, y aplicando criterios de priorización de sedes para ir incrementando la cobertura de manera progresiva según los recursos disponibles, y entendiendo, además, que la operación del PAE se apalanca financieramente con varias fuentes de financiación que responden al esfuerzo compartido por la Nación y las Entidades Territoriales”, indica la entidad.

La unidad además asegura que para la prestación del servicio de alimentación, además del dinero que llegó del Presupuesto General de la Nación (administrado por la Uapa), la gobernación cuenta con recursos por $11.156.855.891 de Sistema General de Participaciones-SGP y $21.862.953.291 de regalías y recursos propios, que suman un valor total de $64.708.739.632.

No hay dinero para el PAE en el segundo semestre

Actualmente cerca de la mitad de los municipios no certificados del Chocó están sin alimentación escolar. La Gobernación notificó que el dinero de la Uapa no alcanzaba desde inicio de año. Y en el último Informe Operacional semanal INOP de la Uapa con corte al 30 de mayo de 2023, quedó constancia de que a partir del 9 de junio finalizaba la operación del programa en Acandí, Bagadó, Bajo Baudó, Certeguí, El Cantón de San Pablo, El Carmen de Atrato, Istmina, Lloró, Medio Atrato, Nóvita, Nuquí, Río Quito, Sipí y Unguía, afectando a un total de 30.148 estudiantes.

Para el funcionamiento del PAE en el segundo semestre en todo el país, la Nación tuvo que hacer un trámite ante el Congreso para adicionar 250.000 millones de pesos. De los cuales según la Ministra de Educación Aurora Vergara, se le iban a asignar 8.500 millones de pesos al Chocó. Sin embargo, el valor final aún no se ha definido.

“En la actualidad está en proceso de trámite la distribución y asignación de recursos por valor aproximado de $250.000.000.000 correspondientes al Presupuesto General de la Nación, que serán destinados a cofinanciarla continuidad, ampliarla cobertura y atender en receso escolar el Programa de Alimentación Escolar – PAE, para la vigencia 2023”, dice la Uapa.

Además del dinero de la Nación, desde la Gobernación tramitaron un proyecto por 21.500 millones de pesos provenientes del sistema de regalías. Sin embargo, aún no se ha terminado el proceso de aprobación. Por lo que los niños y niñas siguen sin recibir PAE hasta que alguno de los dineros se libere.

Las afectaciones

A pesar de que el PAE fue creado por el Gobierno nacional como una estrategia de acceso y permanencia escolar de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, es decir no fue pensado para ser la base de la alimentación diaria o la comida más importante de un estudiante, sino para evitar la deserción. La realidad es que esta es la única comida del día, o por lo menos, la más importante de muchos estudiantes en El Carmen de Atrato y todo el Chocó.

En muchos colegios del municipio han tenido que reducir la jornada escolar. Gloria Margarita Taborda, comerciante y madre soltera de tres hijas de 15, 14 y cuatro años, cuenta que la falta del PAE ha afectado a sus hijas emocional y académicamente. "Ellas llegan diciendo que tienen desaliento y dolor de cabeza en la noche entonces. Están pasadas de hambre todo el día”, puntualiza.

Esta situación afecta con más fuerza a los estudiantes que viven en las zonas rurales. Marta Celene Tabora vive en la vereda El Porvenir y cuenta que su hijo está teniendo problemas de salud por la falta de alimentación. "En este momento mi hijo llega con dolor de cabeza, pasados de hambre y eso le puede generar una úlcera. Nadie nos dice nada", dice la madre de familia.

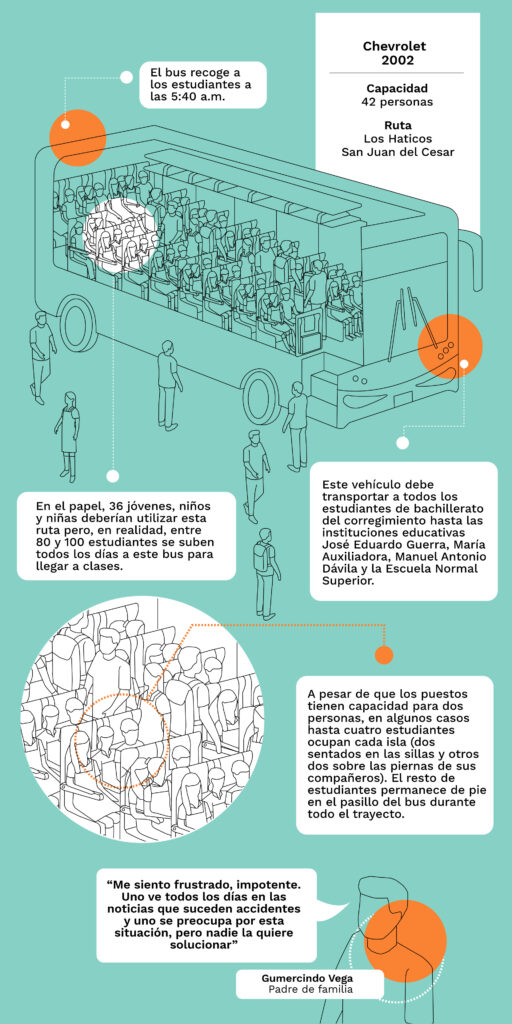

Gumercindo Vega y sus hijas se levantan todos los días antes de las cinco de la mañana para llegar hasta la carretera que va de Los Haticos a San Juan del Cesar. Allí, a las 5:40, las recoge el bus de transporte escolar que las lleva a la Escuela Normal Superior: un Chevrolet modelo 2002 con capacidad para 42 personas. Este vehículo debe transportar a todos los estudiantes de bachillerato del corregimiento hasta las instituciones educativas José Eduardo Guerra, María Auxiliadora y Manuel Antonio Dávila. En el papel, 36 jóvenes, niños y niñas deberían utilizar esta ruta pero, en realidad, entre 80 y 100 estudiantes se suben todos los días a este bus para llegar a clases.

A pesar de que los puestos tienen capacidad para dos personas, en algunos casos hasta cuatro estudiantes ocupan cada isla (dos sentados en las sillas y otros dos sobre las piernas de sus compañeros). El resto de estudiantes permanece de pie en el pasillo del bus durante todo el trayecto.

Cada vez que Gumercindo deja a sus tres hijas en el vehículo se queda preocupado. “Mis hijas dicen que se sienten con miedo y así se siente la comunidad estudiantil en general”, dice. “Hemos enviado cartas a la Secretaría de Educación municipal, a la departamental, a los coordinadores de transporte y hasta a la misma Procuraduría, pero nada. Me siento frustrado, impotente. Uno ve todos los días en las noticias que suceden accidentes y uno se preocupa por esta situación, pero nadie la quiere solucionar”, agrega el padre de familia.

La razón detrás del sobrecupo

La Secretaría de Educación departamental firmó un contrato de ocho meses con la Unión Temporal Costa Caribe por 18.953 millones de pesos, para prestar el servicio de transporte escolar en las zonas rurales de los 12 municipios no certificados de La Guajira este año. La Unión Temporal está conformada por Transportes Sensación SAS (quienes ya se habían presentado a la primera licitación pública, pero que fue suspendida por un juez un mes después), Lineas Escolares y Turismo SAS- Lidertur SAS.

En total, se contrataron 292 rutas y 332 vehículos para las áreas rurales y urbanas. Es decir, la misma cantidad que hace cuatro años. El problema es que desde el año 2020 la población estudiantil ha aumentado 13 por ciento, según cifras oficiales y proyecciones realizadas por la Secretaría de Educación de La Guajira. Es decir, hoy hay cerca de 10.535 estudiantes más que hace tres años.

En San Juan del Cesar, para prestar el servicio de transporte escolar en el casco urbano y sus veredas están aprobados 43 vehículos que cubren las 38 rutas. Entre los vehículos hay 30 camionetas con capacidad para transportar entre 20 y 25 estudiantes; 8 busetas con capacidad para transportar entre 25 y 30 estudiantes y 5 buses con capacidad para transportar hasta 42 estudiantes.

Sin embargo, los vehículos en varias veredas no son suficientes. En Los Haticos, por ejemplo, 110 estudiantes requieren el servicio de transporte escolar, pero el bus solo tiene capacidad para 42 personas y está aprobado para 36 estudiantes. Según Medardo Gutiérrez, presidente de la Junta de Acción Comunal de Los Haticos, desde febrero de 2023 en la vereda enviaron un derecho de petición a la Gobernación de La Guajira solicitando otra ruta. Aunque la Gobernación aseguró que se harían gestiones para incluir nuevas rutas y garantizar el servicio en el segundo semestre de 2023, a más de 15 días de haber vuelto de vacaciones, la situación es la misma.

En agosto de 2022 la Defensoría del Pueblo lanzó una alerta sobre el alto riesgo de vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes que se movilizan en rutas escolares que no cumplen con los estándares de seguridad y se ven envueltos en siniestros viales. Solo durante el primer semestre del año pasado, se presentaron 15 accidentes viales que involucraron rutas escolares y dejaron 70 niños y niñas heridas y 10 muertos en todo el país.

En esa misma alerta la Defensoría aseguró que ha recibido quejas relacionadas con la movilización de niños, niñas y adolescentes en vehículos no autorizados en La Guajira “algunos estudiantes son transportados en automotores de carga con carrocería, sin cumplir con las previsiones legales y poniendo en riesgo su vida e integridad física”, dice el comunicado.

No hay controles de tránsito

Según Nolberto José Larrada Mejía, director territorial del Ministerio de Transporte en La Guajira, la verificación del estado del vehículo y las condiciones en que se transportan los y las estudiantes es responsabilidad del municipio. Pero en municipios como San Juan del Cesar no hay quién regule el tránsito, por lo que la verificación del cumplimiento de las normas de las rutas de transporte escolar no tiene doliente.

Esta falta de control está relacionada con la poca cobertura de los organismos de tránsito. Según un estudio sobre el control operativo y la fatalidad vial en Colombia, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en 2022, los organismos de tránsito en el país cubren menos del 35 por ciento del territorio nacional, y muchos de ellos tienen una baja capacidad instalada para gestionar la seguridad vial en el orden local.

“Como estas rutas están dentro del mismo municipio y la zona rural, y nosotros en el momento no contamos con Tránsito Municipal, entonces es de pronto la única ventaja para que no sean sancionados. Pero en el evento que Dios no quiera llegue a suceder algo, pues ellos van a acarrear con las consecuencias, porque eso está totalmente prohibido”, dice Angélica Maestre, secretaria de Educación de San Juan del Cesar.

“Como estas rutas están dentro del mismo municipio y la zona rural, y nosotros en el momento no contamos con Tránsito Municipal, entonces es de pronto la única ventaja para que no sean sancionados. Pero en el evento que Dios no quiera llegue a suceder algo, pues ellos van a acarrear con las consecuencias, porque eso está totalmente prohibido”

Angélica Maestre, secretaria de Educación de San Juan del Cesar.

Maestre asegura que han solicitado a la Secretaría de Educación Departamental el aumento de la cobertura, pero no han obtenido respuesta positiva. “No contamos con la cantidad de vehículos necesarios para cubrir la población estudiantil del municipio. En Los Haticos, Los Pozos, Corralejas y Cañaverales tengo esa problemática (del sobrecupo) hemos solicitado la ampliación de la prestación del servicio pero la respuesta del departamento no ha sido positiva argumentando que no tiene la capacidad económica”, dice.

Los riesgos de lesiones y choques graves son inminentes

Según la norma de transporte especial reglamentado en el Decreto 1079 de 2015, y modificado por el Decreto 431 de 2017 del Ministerio de Transporte: en los vehículos no se admiten pasajeros de pie y cada uno debe ocupar un puesto de acuerdo a la capacidad establecida en la ficha de homologación del vehículo y en la licencia de tránsito. La ley también dice que el número de ocupantes del vehículo no debe superar la capacidad establecida en la licencia de tránsito.

El sobrecupo incrementa la posibilidad de que los estudiantes sufran lesiones durante un accidente vial. “Las sillas que tiene asignadas dentro de su estructura garantiza que las personas se pongan su cinturón de seguridad y que ante una eventualidad no salgan expulsadas fuera del vehículo o se golpeen con elementos internos. Si yo llevo personas de pie, pues claramente lo que va a pasar es que esas personas están sueltas y ante un volcamiento o una frenada brusca, van a salir expulsadas”, explica Francisco Pulido, ingeniero mecánico de la Universidad de América, con más de 23 años de experiencia en el campo de la seguridad vial e investigación y reconstrucción de accidentes de tránsito.

Los riesgos incrementan si se tiene en cuenta que los buses pueden superar los límites de velocidad en los trayectos intermunicipales. “En países que nos llevan años delante en temas de seguridad vial se ha podido evaluar que las colisiones que se hacen desde 40 kilómetros en adelante ya son choques graves. Entonces si estamos hablando de tránsito intermunicipal uno podría decir que adquieren velocidades más altas. Y a mayor velocidad mayor riesgo y mayores consecuencias en caso de un accidente”, agrega el experto.

Además, también está el peligro de que los estudiantes deban esperar el transporte en la carretera que va para San Juan, una carretera nacional por la que pasan miles de vehículos diariamente.

El 19 de julio se inició un nuevo ciclo de pagos del programa Colombia Mayor en Colombia por parte del Departamento de Prosperidad Social (DPS). Aunque el subsidio beneficia a 1.727.334 personas mayores en condición de pobreza extrema, no logra cubrir a todos los que están en estas condiciones. A continuación, le explicamos por qué la cobertura y el dinero entregado no son suficientes.

1. En pocas palabras, ¿qué es Colombia Mayor?

Colombia Mayor es un programa de asistencia social a través del que el Gobierno nacional entrega un subsidio de 80.000 pesos a adultos mayores en pobreza extrema. Su principal objetivo es “proteger al adulto mayor que se encuentra en estado de indigencia o de extrema pobreza” entregando recursos para contrarrestar “su imposibilidad de generar ingresos y el riesgo derivado de la exclusión social”.

El programa, que actualmente es administrado por el Departamento de Prosperidad Social, tiene dos líneas de acción: subsidios directos que se giran a los y las beneficiarias, y convenios con los Centros de Bienestar del Adulto Mayor y centros diurnos que atienden a las personas mayores.

La transferencia es mensual en la mayoría de los municipios y los periodos de pago se informan mes a mes. Los pagos se hacen a través se Supergiros o Sured, dependiendo del municipio (puede consultar la lista de los puntos de pago aquí). Sin embargo, en estos lugares el pago se hace cada dos meses. El dinero permanece disponible para ser cobrado durante 10 días hábiles.

2. ¿Cómo se eligen a los beneficiarios?

Los beneficiarios deben ser colombianos, haber vivido durante los últimos 10 años en el país, tener mínimo tres años menos de la edad que se requiere para pensionarse por vejez (es decir, 54 años para mujeres y 59 para hombres) y tener pruebas de que no tiene suficientes ingresos para subsistir. Este último dato se verifica a través de la información que aparezca registrada en el Sisben, en donde el beneficiario debe estar clasificado en cualquiera de los niveles de los grupos A y B y C hasta el subgrupo C1.

Para participar, el interesado debe inscribirse en la alcaldía presentando su cédula de ciudadanía. En la mayoría de los entes territoriales, este trámite se realiza en la Oficina de Atención al Adulto Mayor. En cualquier caso, un funcionario debe verificar el cumplimiento de los requisitos. Después, a través del cruce con bases de datos externas, se verifica y valida que el ciudadano inscrito no esté recibiendo una pensión o perciba alguna renta.

Sin embargo, cumplir con los requisitos no le asegura al adulto mayor recibir el subsidio inmediatamente. Como los recursos disponibles no son suficientes para cubrir a todos los adultos, el DPS estableció una metodología de priorización que busca seleccionar a las personas mayores más pobres de todos los entes territoriales del país.

3. ¿Cómo se priorizan los beneficiarios en cada municipio?

Cada vez que un cupo se libera, se asigna el subsidio siguiendo el orden de priorización de las personas que estaban en la lista de espera. La priorización se hace según:

De acuerdo con el DPS, los adultos que tengan 90 años o más serán ingresados de manera automática cuando existan cupos disponibles en el municipio de su residencia.

4. ¿Qué pasa con los adultos mayores que no resultan seleccionados pero necesitan la ayuda?

Ingresan a una lista de espera. Pero los cupos nuevos solamente se liberan cuando los beneficiarios actuales mueren o se retiran voluntariamente. En San Juan del Cesar, por ejemplo, hay 1.880 adultos mayores que reciben el subsidio mensual, y en la lista de espera hay 1.926 personas. "En estos momentos tenemos más adultos mayores en lista de espera que cobrando", reconoce Leidys Daza, enlace municipal de Colombia Mayor en el municipio.

Según el DPS, desde el 16 de diciembre de 2021 no se han aumentado los cupos del programa. Esto hace que haya adultos mayores esperando la oportunidad de recibir el subsidio desde hace varios años. Es el caso de Rubis María Ariza, de 62 años, y quien está en lista de espera en Maicao desde hace cuatro años. Rubis está a cargo de su hermana Beatríz Ariza, que tiene una enfermedad que la incapacita para valerse por sí misma. Ninguna de las dos trabaja y el único ingreso lo lleva el hijo de Beatríz que tuvo que salir de la universidad para trabajar.

“En la nueva administración ha ido tres o cuatro veces y le dicen que hay cambios en el turno, que vaya en dos meses más, pero a veces está en el cupo 600 y cuando va a los dos meses ya está en el 800”, dice Sayira García, sobrina de Rubis y Beatriz, y quien acompaña a las mujeres en su día a día.

5. Sumando y restando… ¿Cuántos adultos mayores del país se benefician de este programa?

Según datos del DPS, los cupos totales del programa Colombia Mayor son 1.727.334 en todo el país, mientras que según el Dane, a 2021 habían por lo menos 2.279.107 personas de 46 años en adelante, en situación de pobreza multidimensional y 3.366.728 en situación de pobreza monetaria.

Es decir, muchos adultos mayores que necesitan de este beneficio se quedan por fuera. Carlos Cano, médico geriatra y profesor titular del Instituto de Envejecimiento de la Universidad Javeriana, que ha hecho varios estudios sobre el funcionamiento del subsidio, afirma que el país está atrasado. “Con el subsidio de Colombia Mayor podríamos llegar a algo menos de la mitad de la población adulta mayor que requiere de esto. En otros países de la región logran coberturas amplias, por ejemplo en Bolivia tienen coberturas del 80 por ciento”, dice.

"Con el subsidio podríamos llegar a algo menos de la mitad de la población adulta mayor que requiere de esto. En otros países de la región logran coberturas amplias, por ejemplo en Bolivia tienen coberturas del 80 por ciento”

Carlos Cano, médico geriatra y profesor titular del Instituto de Envejecimiento de la Universidad Javeriana

Ante esta situación, Laura Cristina López, enfermera gerontóloga, consultora e investigadora en salud pública, ha estudiado el funcionamiento de los sistemas de protección social, vejez y envejecimiento durante varios años, asegura que las entidades territoriales deben proporcionar otras alternativas.

“Necesitamos una articulación con las alcaldías y dar planes de alimentación. Estos planes se acabaron después del Covid, pero antes la alcaldía subsidiaba desayunos, almuerzos y comidas. Eso mejora también la salud, porque si no nos preocupamos por mejorar estas condiciones, vamos a tener dependencia a los servicios de salud que es muy costosa”, sugiere.

6. ¿Qué tan grande es el problema de la pobreza entre los adultos mayores en el país?

Según el informe “Personas mayores en Colombia: Hacia la inclusión y la participación” del Dane publicado en 2021, dos de cada 10 personas mayores en Colombia (el 18,0 por ciento) se encontraban en situación de pobreza multidimensional. La situación se agrava en los centros poblados y la ruralidad dispersa, donde el 38,1 por ciento de las personas de 60 años y más se encuentra en situación de pobreza multidimensional; mientras que este porcentaje es de 12,1 por ciento en las cabeceras municipales.

Carlos Cano asegura que el panorama de pensión y seguridad en la vejez en Colombia es preocupante. “Es desafortunado porque solo el 24 por ciento de personas de 60 años y más tienen cobertura en pensión. Eso quiere decir que el 76 por ciento no la tiene. Si bien existen subsidios como el programa de Colombia Mayor, estos subsidios no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de las personas adultas mayores”, afirma el experto.

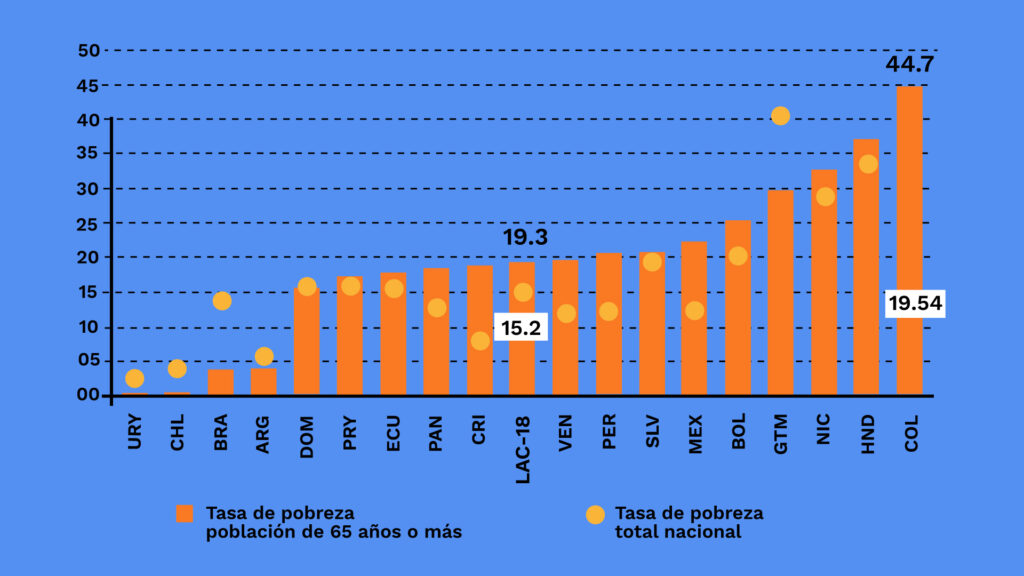

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Banco Interamericano de Desarrollo a 2021, la tasa de pobreza en población de 65 años o más en Colombia es la más alta en toda América Latina.

7. Entonces, ¿qué tanto les sirve a los adultos mayores seleccionados en este programa recibir 80 mil pesos mensuales?

El monto entregado por Colombia Mayor únicamente alcanza a cubrir algunos gastos de quienes lo reciben. Según el Dane, el 44,1 por ciento de los beneficiarios del Programa Colombia Mayor (611.627 personas), se encontraban en situación de pobreza monetaria aún recibiendo la ayuda del programa.

Rosalba es víctima del conflicto armado, tiene 68 años y vive con su esposo de 82 en el Pueblo de la Memoria Histórica en El Carmen de Atrato. El dinero que recibe lo usa normalmente para pagar el recibo de la luz, cuando le alcanza. Su esposo también recibe el subsidio y lo invierte en las dos dosis de insulina que necesita al mes. El resto del dinero para la comida y otras necesidades los junta con las ayudas que recibe de sus amigas, u otros familiares que viven en otras ciudades.

“Eso es muy poquito. Yo le pido a un nieto que tengo en Quibdó, tengo una hija en Medellín que gana muy poquito pero a veces me manda de a 50.000 pesos y a las amigas que me dan de a 10.000 o 20.000 pesos. Así me bandeo cada mes”, cuenta Rosalba.

López, durante una investigación que hizo en 2020 para averiguar en qué usan el dinero del subsidio las personas mayores, encontró que el caso de Rosalba se repite en todo el país. “Nuestra investigación revisó en qué se gastan las personas mayores este subsidio y encontramos que lo gastaban en medicamentos, en alimentación y en atender las necesidades de su familia. Además les daba una posición social dentro del hogar, ellos explicaban que “cuando yo no tengo plata mis hijos no me paran bolas”, por lo que además es un beneficio que está asociado con la salud emocional y mental”, confirma López.

8. ¿Cómo se calculó que se debían entregar 80.000 pesos?

En 2018 el valor del subsidio estaba entre 40.000 y 75.000. Ese valor máximo se definió en el Conpes Social 70 (que no se modificaba desde 2003) que se basó en las variables macroeconómicas de ese momento. En 2019 el valor se unificó en 80.000 pesos, aludiendo a que “el incremento del subsidio debe contribuir a adquirir la canasta de bienes alimentarios que permita al beneficiario salir de ese estado y por lo menos, de manera gradual, alcanzar el nivel de ingreso que permita superar este umbral de la línea de pobreza extrema”.

Esto significa que en siete años el monto máximo sólo aumentó 5.000 pesos. A excepción de la pandemia, en donde se hicieron giros dobles y los adultos recibieron hasta 160.000 pesos en un mes. Sin embargo, el valor del subsidio sigue estando por debajo de la línea de pobreza.

9. Entonces, ¿qué tan efectivo es este programa?

Colombia Mayor es el único programa público dirigido específicamente a los adultos mayores y fue creado en 2012 durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Gracias a la creación del programa se pudo caracterizar, por primera vez, a las personas mayores en situación de extrema pobreza. "Con esto ya se puede decir en los municipios cuántas personas viven en pobreza extrema, así como la caracterización de sus discapacidades o la conformación del hogar. Y logró poner en el punto de foco a las personas mayores en la agenda en las agendas políticas”, asegura López.

Sin embargo, con el paso de los años el programa no ha evolucionado y en hoy en día no logra ser un verdadero vehículo para combatir la pobreza entre los adultos mayores. “Nosotros entregamos el monto más bajo en toda la región. Si se compara, por ejemplo, Brasil entrega lo equivalente a un mínimo legal vigente para ese país. Entregamos solamente 80.000 pesos cada mes, es una cantidad muy escasa”, dice López.

“Nosotros entregamos el monto más bajo en toda la región. Si se compara, por ejemplo, Brasil entrega lo equivalente a un mínimo legal vigente para ese país"

Laura Cristina López, enfermera gerontóloga, consultora e investigadora en salud pública.

Según López, un programa que esté dirigido a asegurar la protección social de los adultos mayores en Colombia debe incluir varios elementos que trasciendan las transferencias monetarias. “Al hablar de protección social en la vejez, el gobierno se debería encargar de tres cosas: primero, que las personas tengan una pensión; segundo, el cuidado; y tercero, un sistema de salud oportuno. A ellos (los beneficiarios de Colombia Mayor) se les está intentando entregar algo que les brinde seguridad económica, pero es muy poco”, propone López.

Cristian Copete cumple 1286 días al frente de la alcaldía de Tadó. Sus principales banderas de campaña durante el 2020, fueron “jugársela toda por” mejorar los servicios que presta el Hospital San José de Tadó, mejorar la infraestructura de las escuelas y la calidad de la educación, inaugurar obras de infraestructura, desarrollar proyectos productivos agrícolas, aumentar las opciones de formación y empleo para la población juvenil del municipio.

En los últimos meses, Copete ha lanzado varias afirmaciones en publicaciones en su perfil de Facebook, entrevistas a medios de comunicación y actos públicos para dar a entender que ha cumplido con lo prometido. Además, al inicio de su mandato prometió mejorar los abastecimientos de agua en corregimientos y veredas, así como formular un proyecto para un acueducto corregimental.

A menos de cinco meses de terminar su mandato, Consonante revisó la veracidad de cinco de las frases pronunciadas por el alcalde sobre los temas que más ha movido durante su administración.

Los resultados de las pruebas Saber 11 presentados el 4 de septiembre de 2022 sí fueron mejores en comparación a aquellos del 4 de septiembre de 2021. El promedio del puntaje global y desviación estándar 2022-4 fue de 196 puntos, mientras que 2021-4 fue de 194 puntos.

Sin embargo, Daniel Bogoya, consultor en educación desde hace 26 años y exdirector general del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes), explica que este aumento aún no se puede considerar una mejora: “En educación existe un fenómeno sumamente fuerte que se llama volatilidad, quiere decir que hay altibajos, es decir, un año tienen dos puntos más, al siguiente uno menos. Ya cuando uno mira un periodo de tiempo de 5 o 10 años, pues sí se podría asegurar si se está avanzando, estamos estancados o estamos retrocediendo”, explica.

El puntaje en Tadó ha tenido esas subidas y bajadas. En 2020-4 el promedio fue de 197 puntos, en 2019 de 186 y en 2018 de 201, por lo que, según explica Bogoya, no se podría hablar todavía de una tendencia de mejora. ”Para poder tener certeza de que realmente hay un cambio necesitamos ver que es consistente el nuevo estado (el nuevo puntaje), que sistemáticamente durante tres, cuatro, cinco años se mantiene ese nuevo estado”, asegura el experto.

Adicionalmente, Michael Mosquera, secretario de Educación, cuenta que este año no se hicieron las capacitaciones a docentes y estudiantes en preparación a las pruebas por falta de presupuesto. “En las cuatro instituciones educativas se están realizando los simulacros para la preparación para las pruebas Icfes, pero como con la contratación del transporte escolar se ha gastado la mayor cantidad de recursos de la vigencia 2023, no fue posible realizar las capacitaciones a los estudiantes y docentes”, dice el secretario.

Subir el puntaje de las pruebas Saber en el municipio es una tarea que requiere trabajo. Especialmente teniendo en cuenta que el promedio en el municipio en el 2022 fue de 196, 58 puntos por debajo del promedio nacional, que se ubicó en 254 puntos. Un panorama que se repite en todo el departamento, donde el promedio fue de 207 puntos.

Este puntaje es, en muchos casos, un elemento importante a la hora de encontrar un cupo en las universidades públicas o para acceder a becas. Para la beca de Generación E, la beca más importante del país que permite al joven estudiar gratis en la carrera y universidad de alta calidad a la que desee aspirar y sea admitido, el puntaje mínimo es de 349 o, el estudiante debe estar entre los 10 bachilleres con mejores puntajes de la prueba Saber 11° en todo el departamento.

Sin embargo, el Plan de Desarrollo del alcalde Copete solo contemplaba “mantener el promedio de calificaciones de Pruebas saber 11 y Saber 11, matemáticas en el cuatrienio” y “realizar cuatro actividades para la preparación de las pruebas saber 11 y saber 11 mediante simulacros y capacitaciones en el cuatrienio”.

La Casa de la Mujer fue inaugurada el pasado 2 de junio tras 10 meses de retraso. La alcaldía había anunciado que esta obra iba a ser entregada en agosto de 2022. Actualmente, solo 10 mujeres trabajan en la casa. Ana Martínez, por ejemplo, trabaja haciendo manicure, pedicure, peinados, trenzas y tinturados todos los días entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Ana cuenta que sus ganancias varían. Confirma que ha logrado ganar desde 82.000 pesos libres hasta 12.000.

“Nos está yendo súper bien, llevamos un mes. Estoy muy agradecida porque con esto ha mitigado muchas necesidades del hogar, siempre he salido con algo”, comenta. Yency Paola Copete, quien también trabaja en la peluquería de la Casa de la Mujer, ha tenido ganancias parecidas: “Hay días que me hago 80.000, 90.000 pesos, hasta los 100.000. Los días que menos me he hecho han sido 30.000 pesos. Me siento contenta porque tengo tres hijos y con eso me he bandeado”.

Hoy en día los beneficios económicos de la Casa de la Mujer sólo los perciben aquellas mujeres que trabajan ofreciendo sus servicios de gastronomía y peluquería directamente. Sin embargo, no es un trabajo formal, no tienen un contrato laboral, ni prestaciones sociales. Solamente hacen uso del espacio y de los materiales.

Por su parte, cerca de 90 mujeres que habían asistido a una serie de capacitaciones realizadas por Asodamas quedaron por fuera del proceso. “Tenía muchas expectativas, pero ahora estoy disgustada porque siendo parte de la junta administrativa de la Casa de la Mujer no nos han tenido en cuenta para nada. Recibimos unas capacitaciones por Asodamas pero no nos invitaron a la inauguración, prácticamente están son mujeres del gabinete de la primera dama y no al grupo de quienes hicimos parte de este proceso”, le dijo a Consonante Cleris Yasiris Perea, quien hizo parte de la junta administrativa como tesorera, a inicios de junio.

Otra mujer, que pidió proteger su identidad, afirmó en ese entonces, que las mujeres que no participaron de la Casa de la Mujer están “totalmente solas".

Aunque en la casa hay un auditorio y una oficina que fue pensada para una psicóloga que ofrezca apoyo psicosocial a las mujeres, actualmente según confirma Sandra Perea, gestora social, solamente funciona el proyecto de gastronomía y peluquería.

Adicionalmente, no se conocen avances sobre la política pública de la mujer, un instrumento que permitiría generar oportunidades laborales para otras mujeres del municipio. Sandra Pera aseguró que esta política está formulada desde 2014. Pero, en el plan de desarrollo del alcalde, una de las metas era “Formular e implementar una política pública para la mujer en este cuatrienio”.

“Lo que había que hacer era la implementación de la misma, si vamos a la práctica sí se ha hecho con toda esta inversión en este sector, pero no se ha contratado a alguien para esta implementación”, cuenta Perea.

Las únicas acciones que ha realizado la administración de Copete, más allá de la casa de la mujer, según un derecho de petición respondido a Consonante en febrero de 2023, fueron algunas campañas de prevención de violencia intrafamiliar y la ‘Matriculatón’, una campaña para que las mujeres, especialmente las adolescentes, vuelvan a estudiar.

En los corregimientos y veredas no hay acueducto, ni agua potable. La única forma de tener agua en las casas es instalar artesanalmente mangueras en los ríos, sin embargo, este sistema no es suficiente. “No es suficiente para el corregimiento, muchas personas tienen que usar baldes para cargar el agua y guardarla en la casa”, dice Robinson Arias, concejal del municipio y habitante del corregimiento de El Tabor.

Aunque el compromiso del alcalde era mejorar estos abastos de agua, las intervenciones han sido pocas, de los 11 corregimientos del municipio, solo se han mejorado tres. “Mejoramos en Tapón, Carmelo y se montó el proceso para mejorar los dos abastos de Playa de Oro”, cuenta Deiner Palacios, secretario de Planeación. Robinson Arias cuenta que en el corregimiento de Corcobado también arreglaron la bocatoma y repararon las mangueras que estaban dañadas.

Los habitantes de las otras veredas se sienten abandonados. “Hemos hablado con el secretario de Planeación y con el alcalde, siempre dicen que sí pero cada día que pasa no se ve nada. El año pasado hablamos con el alcalde para mejorar el abasto pero esta es la hora que no se ha manifestado con nada”, comenta Arias.

“Hemos hablado con el secretario de Planeación y con el alcalde, siempre dicen que sí pero cada día que pasa no se ve nada"

Robinson Arias, concejal del municipio y habitante del corregimiento de El Tabor.

Mario Escarpeta, concejal residente del corregimiento de Guarato, tiene la misma percepción: “La administración municipal no mira para la zona rural acá en el alto San Juan, no invierte, entonces a las comunidades nos toca encontrar la forma para poder suplir las necesidades. Dicen que están en proceso, que van a meter el proyecto, pero todo es de boca, no hay documentos”, cuenta el concejal.

Aunque Copete se comprometió desde su llegada a la alcaldía, a formular un proyecto para construir un acueducto corregimental, a cinco meses de terminar su periodo, su administración solamente tiene unos estudios topográficos: “del proyecto del acueducto, que tendría el epicentro en el corregimiento de Playa de Oro, solamente conocemos un estudio topográfico, no conocemos estudios y diseños sobre ese proyecto, esta administración no tiene acceso a esos archivos”, cuenta Deiner Palacios, quien no explicó qué se hará con esta información.

Además, en 2022 el alcalde se comprometió también a formular un proyecto para el acueducto de El Tabor y otras veredas, pero eso tampoco ha sucedido. “Por un paro que hubo aquí en El Tabor el gobernador Ariel le dijo al alcalde que formulara el proyecto para el acueducto de El Tabor y otras veredas, él dijo que sí pero eso se quedó ahí. No han formulado ningún proyecto.”, cuenta Robinson.

Sobre ese acueducto, Deiner Palacios afirmó que se tendrá listo antes de que se acabe la administración de Copete. “Sí se va a hacer, estamos únicamente organizando varios procesos pero ese va. Está resuelto, hay recursos por saneamiento básico”, dice el secretario.

Según David Mosquera, rector de la UTCH, la alcaldía de Copete le dio continuidad al convenio que cubría el valor de la matrícula para los estudiantes de Tadó hasta el 2021, cuando se hizo realidad la propuesta del expresidente Iván Duque que dio gratuidad en la educación superior a los jóvenes menores de 28 años que pertenecieran a los estratos 1, 2 y 3. Este programa permanece vigente hasta hoy.

“Hoy en día la mayoría de matrículas en la universidad están con el proceso de gratuidad. En ese orden de ideas esto cubre casi el 95 o 98 por ciento de los estudiantes (de toda la universidad). Actualmente tenemos convenios con los rectores de los colegios de Tadó para el uso de sus instalaciones. Y con la alcaldía actualmente el convenio es que nos dieron un lote para desarrollar nuestra sede”, cuenta el rector.

Actualmente la Utch es la única opción que tienen los jóvenes de Tadó para profesionalizarse. La universidad ofrece los programas de Contaduría, Trabajo social e Ingeniería ambiental en el municipio. Si los jóvenes quisieran estudiar otra carrera se tendrían que ir a Istmina, a Quibdó, o incluso desplazarse fuera del departamento, incurriendo en gastos de transporte, alimentación en la jornada académica y los materiales para trabajos, por lo que la gratuidad en la matrícula a veces no es suficiente.

“Los obstáculos para estudiar Ingeniería Mecánica son los costos y desplazarme donde uno tenga conocidos”, le contó a Consonante en diciembre del año pasado Einer Lemos, un joven tadoseño.

David Mosquera propone que los recursos que antes daba la alcaldía para la matrícula, se conviertan en subsidios para los estudiantes, pero esto no se ha discutido. “Esos recursos que se daban para matrícula se den más bien para transporte o manutención de los estudiantes que sobre todo vienen de zonas rurales o de poblaciones bastante alejadas. Ahí tendríamos que generar una iniciativa de nuevo con los alcaldes para lograr eso”, dice el rector. Sin embargo Mosquera reconoce que esta propuesta no ha sido discutida de manera formal con los alcaldes.

Esto es importante porque en el Chocó, según datos del Observatorio de la universidad colombiana, solo 1 de cada 4 bachilleres que se gradúan cada año accede a la educación superior. Esto, entre otras cosas, por falta de recursos económicos, mala calidad de la educación secundaria, la poca oferta de programas de educación superior o falta de acompañamiento para conocer su vocación, como lo contó Consonante en esta nota.

Las áreas de urgencias, hospitalización, farmacia y rayos x del hospital San José de Tadó fueron reabiertas el 10 febrero tras dos meses de sellamiento por parte de la SuperSalud. Durante diciembre y enero mejoraron las instalaciones del centro médico: se pintaron y resanaron las paredes, se corrigieron filtraciones en los techos, se instaló el aire acondicionado en la farmacia y se repuso una bomba de agua que estuvo dañada durante más de 20 años.

Sin embargo, hay opiniones encontradas sobre si el servicio realmente ha mejorado, o no. Lina Arriaga, una de las mujeres que lideró el paro en diciembre del año pasado, y quien le ha hecho seguimiento a la intervención del hospital, dice que el servicio sí mejoró con la gerente Vanessa Córdoba y que así se ha mantenido desde su salida. Córdoba se desempeñó como gerente del hospital desde el 5 de agosto de 2022 hasta el 30 de marzo de 2023, cuando Everth Andrade Casas asumió el cargo.

“La gerente Vanessa lo dejó en perfectas condiciones, tuvimos un paso a paso con ella, están los mismos médicos que ella dejó. La verdad es que yo no he tenido más quejas de la gente, yo he estado muy atenta. Pero no hemos visto qué ha hecho el alcalde. Él había dicho que iba a comprar la ambulancia pero esta es la fecha que no lo ha hecho”, cuenta Lina.

Mientras tanto, Yesid Ramírez, uno de los líderes del comité de usuarios del hospital, asegura que el servicio sigue siendo deficiente: “El servicio no ha mejorado mucho. Abrieron los servicios pero la cosa sigue igual. No hay jeringas, la gente va y al final le toca comprar los medicamentos porque al final las EPS no pagan. Y se han quejado de mala atención”, comenta.

Una opinión similar tiene Levinton Mosquera, quien también integra el comité de seguimiento. “En comparación con como lo tenía la doctora Vanessa siento que desmejoró el servicio. La misma gente manifiesta nuevamente que ya no es la misma agilidad de atención al usuario como pasaba cuando estaba la doctora Vanessa, que atendían mucha más gente. He escuchado más o menos a ocho personas con esta situación”, asegura.

En lo que sí coinciden es en que Everth Andrade Casas ha tenido poca disposición para atender al comité que busca seguir haciendo seguimiento. “No sabemos qué hicieron con la plata del PIC (Plan de Intervenciones Colectivas). Cuando vamos dice que está estresado, que tiene problemas, que va a salir, y no nos da explicaciones”, dice Lina Arriaga. La líder logró reunirse con el gerente la semana pasada, sin embargo, no han logrado una reunión con todos los integrantes del comité para hablar de los pendientes.

Este comité envió al gerente una solicitud de información sobre la contratación del PIC y otros temas de empalme desde el 29 de mayo, pero hasta el momento no ha tenido respuesta.

El 12 de julio, la Superintendencia Nacional de Salud le envió una carta al gerente aprobando el Programa de Mejoramiento Institucional (PMI) del hospital. El compromiso es que cada tres meses (noviembre de 2023 y marzo, abril y agosto de 2024) el gerente deberá enviar un informe con los avances de ejecución para recuperar y restablecer la solidez económica, financiera y de la prestación de los servicios de salud del hospital.

Consonante buscó a Everth Andrade, gerente del hospital, para conocer su versión pero no respondió a nuestra solicitud.

Imera Mejía se presenta a cualquier entrevista luciendo un sombrero negro. Mejía, de 35 años, nació en Villanueva y a comienzos de julio se convirtió en la primera mujer en ganar el premio a mejor cantante vallenata del Festival Francisco el Hombre de Riohacha, en su quinceava edición. “Es el sombrero de la invitación”, dice y pasa a explicar que cuando el reconocido acordeonero de Leandro Díaz, Toño Salas, estaba en una parranda y quería avisarle a María, su hermana, que había llegado el momento de que ella fuera a versear, mandaba hasta su casa a un emisario con su sombrero. Esa era la única señal que María necesitaba para llegar a la fiesta y desplegar su talento. Pero Imera Mejía, sobrina de María y Toño Salas, no necesita que la anuncien. Ella misma porta el sombrero que indica que llegó su hora de cantar.

A pesar de que escribía canciones desde los seis años y hace parte de una dinastía de coristas y verseadoras, Imera Mejía nunca había pensado en dedicarse formalmente a la música. Solo lo hizo después de que, en plena pandemia, Gusi –cantante y compositor colombovenezolano– escuchara una de sus composiciones y le propusiera producirla y cantar con ella.

Empezó reemplazando a su hermana corista de la agrupación Zona 8, pero no estaba convencida. En 2021 grabó “Historias”, su primer disco con cinco canciones y se presentó a la categoría “Cumbia Vallenato” en los Latin Grammys. En ese entonces, se decía que esa categoría iba a desaparecer pues la organización no recibía suficientes postulaciones con canciones inéditas por parte de jóvenes. Aunque no ganó, quedó entre los semifinalistas. Esa nominación le dio el impulso que estaba buscando para dedicarse a la música.

Mejía, quien también es psicóloga, es la única mujer concejal de Villanueva, reflexiona sobre el papel de la mujer en el vallenato y la política. Cree firmemente que no debe luchar por abrirse camino en algo que directamente, como mujer, también le pertenece.

Consonante: ¿Qué cree que tuvo que pasar para que después de 15 años usted se convirtiera en la primera mujer en ganar el Festival Francisco El Hombre?

Imera Mejía: A los 15 años, las mujeres tenemos una transición: pasamos de niña a mujer. Eso es un evento: te quitan la sandalia y te ponen un tacón. Eso significa cambios, evolución, y madurez. Y yo creo que el hecho de que a los 15 años del festival pase eso, significa lo mismo: madurez y evolución.

Que no hubiera pasado antes creo que hace parte también de que la mujer no se veía en ese escenario, porque como era rechazada, era costumbre que los que se presentaban fueran los mismos. No había casi participación de mujeres. Este año hubo más participación. Creo que en la semifinal había tres mujeres entre 10 grupos y en la final quedamos dos mujeres entre cuatro. Entonces creo que es que la mujer se sienta libre en los espacios. Que diga: “también es mi espacio, y no tengo que hacer nada por ganármelo. Es mío y me pertenece tanto como le pertenece a cualquier otro”. Entenderlo así me dio una posición de poder en ese escenario: ser dueña de eso me dio la corona.

C.: Históricamente, ¿cuál había sido el papel de la mujer en el género vallenato?

I.M.: En (el corregimiento) El Plan, al igual que en mi casa en Villanueva, las mujeres estaban vinculadas a las parrandas. No había esa vaina de machismo…de que el vallenato es del hombre. En la Sierra, donde está El Plan, el vallenato nace de la mujer verseando y cantando a su bebé, y del hombre campesino tirando machete y cantando. Es como el ritmo en los negros, que encontraban una forma de liberarse del trabajo duro cantándole a su realidad. Así, pero en otro contexto, comenzamos a descubrir el vallenato con guitarras y gaita.

C: ¿Y ahora?

I.M.: Ahora, la mujer en el vallenato tiene su propia expresión. En el momento en el que digan “esta es la versión femenina de...”, se acabó. Este es el momento en que la mujer canta vallenato porque su vida sabe a vallenato, porque nació rodeada de vallenato y porque ama el vallenato por alguna razón. Porque su cultura así se lo dicta y no tiene nada que ver con que es “la mini versión” de fulano. Yo no soy la “mini” Rafael Orozco, ni soy la versión femenina de Diomedes Díaz. No soy la mejor versión de lo que sea masculino.

"Este es el momento en que la mujer canta vallenato porque su vida sabe a vallenato, porque nació rodeada de vallenato y porque ama el vallenato por alguna razón. Porque su cultura así se lo dicta y no tiene nada que ver con que es “la mini versión” de fulano"

Imera Mejía

C.: Pasa también en el reggaeton que hay quienes piensan que es un género exclusivo para hombres. ¿Qué opina de eso?

I.M.: Yo pienso que se dice así porque así conviene decirlo, para sacar a la mujer de la escena, pero nada es de nadie. Nada es de nadie y todo es de todos.

Ese es el discurso que nos han vendido por años, que este género no le pega a la mujer. De hecho hace nada en un comentario de (la noticia de) lo de Francisco el Hombre alguien dijo “mucho afán por cantar esa música de hombres”, pero ¿desde cuando le entregaron a los hombres cosas que también nos pertenecen?.

Es un discurso que nos excluye totalmente. Lo que hay que entender es que solamente es eso, un discurso. No es verdad. Así lo entiendo y así lo voy a predicar porque nosotras somos tan protagónicas como el más protagónico de la historia.

Además creo que solo se está contando una parte de la historia, la de Valledupar y no la de la Sierra. Mi padrino (Rodrigo Daza) me decía que en Valledupar “las mujeres eran de abaniquito. Ellas se sentaban, eran las musas de la parranda, pero no participaban”. Entonces son contextos diferentes, y a mí me corresponde contar esta versión.

C.: ¿Cómo influyó su propia historia familiar en la visión que hoy tiene del género?

I.M.: Vengo de una familia donde todos cantamos: todos mis tíos, mi mamá y mi hermana mayor son cantantes y coristas. Mi mamá fue una de las primeras mujeres que hizo coros a grandes cantantes de la música vallenata como Jorge Oñate y Diomedes Díaz, en su momento más estelar. Desde niña mostré que eso era algo mío también, que tenía el arte. Hice mi primera canción a los seis años, pero no sentía la conexión. Para mí la música era un espacio de libertad: le cantaba a Dios, a la vida, y a mis líos. Con eso liberaba tensiones y era todo, no tenía afán de más.

Pero hace muy poco me enteré de que en esta dinastía también hay sangre de una señora que verseaba y que mandaba en El Plan. Ella era conocida como la vieja Sara. Cuando conocí su historia, encontré un porqué (...) Cuando supe quién era la vieja Sara, que era una líder, la matrona del Plan, y de que no había nada que no pasara por sus ojos –fuera religioso o político– yo dije: “si esa sangre está aquí con razón yo no fui como la oveja que va hacia donde la dirigen”. No sé para dónde voy, pero no voy para donde no quiero.

C.: ¿Quiénes son sus referentes?

I.M.: Siempre digo que una de mis referentes principales por crianza y por vivir su proceso tan de cerca es mi hermana (Maria José Ospina), quien ha sido incansable. Ella ha sido una de las pocas mujeres que ha escrito para que se cante vallenato.

(...) Pero, sin duda, Carlos Vives para mí ha sido una figura que rompió con muchas cosas. Le decían “eso no es vallenato”, pero resulta que el vallenato no es solamente lo que alguien conoció como el vallenato, tiene expresiones que se abrazan con el jazz y otras corrientes musicales. Así le hayan dicho mil veces “eso no es”, él dijo “este es el rock de mi pueblo” y el rol de su pueblo es el vallenato.

C.: Entonces, ¿cómo definiría su música?

I.M.: La expresión del viento y de la montaña en la voz de una mujer.

C.: También es la única mujer en el concejo de Villanueva, ¿cómo ha visto la participación de las mujeres en la política?

I.M.: Se me ha hecho más difícil abrirme camino en la política que en el vallenato. En estos casi cuatro años sí he sentido lo recio que es que le cierren los espacios a uno o que crean que los espacios políticos deben seguir siendo liderados por hombres. Ahí sí sentí la oposición a que una mujer sea líder. Al punto de que presenté proyectos y ni siquiera los archivaban, sino que hacían como si no los hubiera presentado.

En ese ámbito sí he sentido lo duro que es vencer esa creencia de que hay espacios que solamente son para los machos. Pero creo que siempre vale la pena enfrentar esos procesos, y poner piedras para que otras puedan seguir y hacer camino, porque a veces tú no haces el camino, a veces solamente pones una piedrita porque otra puede avanzar un poquito más que tú.

Pero sin duda es lo mismo, es descubrirte en ese escenario y amarrarte los calzones y enfrentar lo que haya que enfrentar, porque vale la pena. Si alguien no comienza no pasa nada. Hoy las mujeres estamos viviendo estos tiempos porque una decidió amarrarse el calzón y decir esto “no es de nadie”.

C.: ¿Cómo ha hecho para balancear su faceta de cantante con la de concejal? ¿Le ha parecido raro?

I.M.: Es diferente pero no es raro, o sea, yo no lo siento raro. Yo me siento bacana porque siento que al Consejo llega la artista. Mis compañeros y colegas me reciben como la artista. En el momento que voy a hacer mi discurso, a hacer una interpelación, ahí si se agarran los calzones y dicen llegó la concejal, pero de entrada todo es muy chévere. Sobre todo cuando por ejemplo ahora que llegue van a decir que llegó la artista del municipio, pero cuando ya me toque tomar riendas de algo ya el tono será diferente y eso me gusta.

C.: ¿Qué debe pasar para que surjan más compositoras de vallenato como usted?

I.M.: Haciéndolo, no diciéndolo. Porque no hay nada que marque más que el ejemplo. Nada que enseñe más o impulse más a otra persona que ver a otra haciéndolo. Si te ven, dirán: “Lo logró. Mira hasta donde llegó. Yo también puedo”. Por eso, lo estoy haciendo.

La Alcaldía municipal convocó a un diálogo ciudadano para encontrar soluciones sobre el uso del mercado campesino el sábado 24 de junio. En frente de la estructura y en plena mañana de compras, la administración instaló una carpa en la que recogieron las preocupaciones de la ciudadanía frente a los vendedores que actualmente se ubican a las afueras del mercado.

Al evento fueron invitados líderes de la Asociación Única de Campesinos (Anuc) que recientemente iniciaron conversaciones con la alcaldía de Hamilton García para recuperar el mercado que prestaron a la administración municipal hace ocho años. Con esto buscan poner fin a uno de los problemas más grandes que enfrentan los agricultores y productores locales: no tener dónde vender su mercancía.

El mercado campesino, que se construyó hace más de 40 años para que los productores pudieran vender sus cosechas los fines de semana, está ocupado actualmente por los comerciantes que ocupaban el mercado público de Fonseca, quienes también piden garantías para no quedar a la deriva.

Al evento fueron convocados también campesinos de las zonas rurales y comerciantes del mercado municipal, sin embargo la idea ha generado tensión en el gremio. Muchas organizaciones campesinas rurales no se sienten representadas por la Anuc, consideran que no las han tenido en cuenta en este proceso y aseguran que en el medio hay intereses políticos

¿Qué pasó con el mercado?

El mercado campesino fue construido con recursos públicos hace más de 40 años y pertenece al municipio. Tiene 29 locales, un centro de acopio, una sala de reuniones, dos oficinas y una cafetería. Sin embargo, los campesinos de Fonseca no utilizan esta sede desde hace casi 12 años.

Entre el 2003 y el 2012 la oleada de inseguridad y conflicto obligó a muchos de ellos a desplazarse, incluso, decidieron no volver más al mercado después de que, según dicen en el pueblo, los paramilitares mataran y amenazaran a varios líderes del gremio. La estructura duró cuatro años prácticamente abandonada, hasta que en 2016 la organización Abriendo Campo, que tenía el lugar en comodato, cedió el edificio en préstamo al alcalde Misael Vélasquez. Una decisión que dividió a los campesinos.

En ese momento el alcalde Velásquez vendió el lote donde estaba el mercado municipal a los Char para inaugurar un supermercado Olímpica. El acuerdo con los campesinos fue que el alcalde usaría la estructura como un lugar de paso para los comerciantes que estaban en el mercado municipal. Con el dinero de la compra conseguiría un lote para construir una nueva plaza de mercado y devolver el mercado a los campesinos, pero eso nunca pasó. Hasta el momento, la edificación sigue ocupada por los comerciantes y diferentes vendedores que se han apropiado, incluso, del espacio público.

Las consecuencias de no tener dónde vender

Varios agricultores de las veredas Puerto López, Marimondas, Las Colonias y Las Bendiciones, del corregimiento de Conejo, no han tenido más opción que vender sus productos en otras ciudades con plazas de mercado. Algunos van a Barrancas, a 15 minutos de Fonseca, donde funciona un mercado campesino todos los viernes en la plaza principal. Y otros, como Jairo Barajas, llevan sus productos a otras plazas de ciudades intermedias como Barranquilla, Valledupar, Santa Marta, Riohacha y Maicao, pero los costos de transporte son demasiado altos.

Según Jairo, por ejemplo, un viaje de 400 canastillas de tomate de Fonseca a Barranquilla cuesta entre 800.000 y un millón de pesos, por lo que, junto a otros gastos de la cosecha, no termina siendo rentable. “Acabo de terminar un cultivo de tomate en el que perdí más de 30 millones de pesos. Hubo buena producción pero no hubo venta. Lo que ofrecían solo daba para pagar la recolección, por eso dejé perder más de mil canastillas, porque me daba más dejarlo perder que agarrarlo”, cuenta Jairo.

"Acabo de terminar un cultivo de tomate en el que perdí más de 30 millones de pesos. Hubo buena producción pero no hubo venta. Lo que ofrecían solo daba para pagar la recolección, por eso dejé perder más de mil canastillas, porque me daba más dejarlo perder que agarrarlo"

Jairo Barajas, campesino de Conejo

A Yurleixis Gámez, campesina de Puerto López, le sucede algo similar. Yurleixis cultiva malanga, fique, lulo y varias hortalizas. Aunque tiene un contrato con una empresa que le asegura la compra de algunos de sus productos, con el resto muchas veces pierde ganancias vendiendo a los comerciantes que actualmente están ubicados en el mercado público o yendo a otros municipios.

“Esto es una lucha porque aquí no hay liga de precios y viene mucha mercancía de otros departamentos a vender mucho más barato. En el mercado ellos no le abren a uno un espacio, sino que toca revenderle a ellos a precios más bajos. O ir a Barrancas o San Juan”, dice Yurleixis. Según la productora, un bulto de malanga podría venderse en 45.000 pesos, pero en estos lugares le toca venderlo a hasta en 20.000 pesos.

Otros campesinos están a merced de los intermediarios que son los que terminan teniendo mayores ganancias. "Tenemos que valernos de los intermediarios porque no hay dónde llegar con el producto. Y con eso uno deja de ganar, porque si vendiéramos directamente a consumidores, sería más barato para el consumidor y uno como productor ganaría más", cuenta Edison Marulanda, productor de pollo y pescado de la vereda El Hatico, y fiscal de la Anuc.

Otra de las soluciones que han encontrado es moverse por las plazoletas de los diferentes barrios del municipio. Pero esto no les garantiza las ventas y suele ser un proceso muy rudimentario.

Opiniones encontradas

Esta iniciativa de los dirigentes del Anuc ha generado, nuevamente, divisiones entre muchos de los campesinos. Algunos ven con buenos ojos estas conversaciones con la alcaldía “Hay que recuperarlo porque es un deber, es un derecho ganado con tanta lucha desde hace 40 años. Hemos hecho comisiones con campesinos que vienen desde las veredas a hablar del tema con el alcalde”, cuenta Leoncio Torres, líder de la iniciativa y Vocal de la Anuc.

Aunque todos están de acuerdo en que los campesinos necesitan dónde vender sus productos, hay otros productores que no se sienten parte del proceso, asegurando incluso que en la mitad hay intereses políticos. “Conocemos que se hizo una mesa técnica con una organización campesina en el municipio y con el ente gubernamental y ellos coartaron los derechos de participación directa en el área de comercialización para que no tuvieran acceso a los campesinos como tal a la organización interna del mercado local”, dice Yurleixis Gámez, quien también es líder de desarrollo rural del municipio y representa organizaciones campesinas rurales.

Cuenta que en el proceso se han incluido principalmente personas con tinte político. “Son alrededor de 75 asociaciones internas en territorio rural que actualmente no se identifican con la Anuc ya que dentro del territorio se hizo una monopolización política, es decir, que aquí actualmente el gobierno local es quien coordina las acciones de Anuc y restringe el derecho de participación directa de los campesinos”, agrega la líder.

"Aquí actualmente el gobierno local es quien coordina las acciones de Anuc y restringe el derecho de participación directa de los campesinos"

Yurleixis Gámez, líder de desarrollo rural

Lo que sigue

Esta nueva iniciativa de la alcaldía para reformar el mercado tiene apoyo de la embajada Suiza y el programa Foincide, un proyecto de la cooperación internacional sueca. Según Eder Huguez Peñaranda, secretario de Gobierno del municipio, los recursos que reciban serían invertidos en la adecuación del mercado campesino que actualmente no cuenta con los requerimientos de salubridad, mientras se resuelve el tema de fondo. “La idea es adecuar para que los vendedores ingresen a las instalaciones y vendan productos aptos para el consumo humano y a la vez, se libere el espacio público y la movilidad”, comenta el secretario. Sin embargo, no está claro en caso de adecuar la estructura, quiénes ocuparán los locales: comerciantes o campesinos.

Mientras tanto, los líderes campesinos que no se sienten parte del proceso, piden una reestructuración de la mesa técnica de desarrollo rural del municipio. “Que realmente se implemente la política de atención rural para que desde ahí se coordinen las acciones de intervención comercial y las otras que puedan llevar a la administración de ese espacio de venta que tienen los campesinos y que es ancestral”, solicita Yurlexis. Así como la reestructuración de la junta directiva de la Anuc.

A finales de mayo, Aurora Vergara, ministra de Educación, firmó un decreto con el que autorizó que las asociaciones de padres de familia (APF) o las juntas de acción comunal (JAC), de las zonas rurales dispersas del país, operen el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en su área de influencia. Este es uno de los primeros pasos que ha tomado el Gobierno nacional para cumplir con una de las promesas del presidente Gustavo Petro: mejorar el servicio de alimentación escolar en las regiones.

A pesar de que ha pasado casi un mes desde la firma del documento, aún hay varias dudas sobre cómo funcionará el modelo. Entre los representantes y miembros de las juntas hay poca información. Pocos saben que el proyecto piloto empezó en el segundo semestre de 2022 en Nariño, Chocó, Córdoba, Guainía, Huila, Arauca y Norte de Santander. Varios presidentes de juntas de las zonas rurales del Chocó y La Guajira anticipan varios retos para llevar a la realidad este nuevo modelo. A continuación, Consonante le explica qué se sabe de este asunto, cómo funcionará esta nueva forma de contratación y cuáles son las preocupaciones de la gente.

1. ¿Cómo funciona el proceso de contratación?

Actualmente, el Ministerio de Educación Nacional, a través de la Unidad Administrativa Especial De Alimentación Escolar, determina el monto de los recursos asignados para el Programa de Alimentación Escolar en cada entidad territorial certificada en educación. Luego, las alcaldías abren un proceso de licitación pública para que los posibles operadores se presenten, o en el caso del PAE indígena, contratan directamente con la comunidad. Este proceso debe ocurrir todos los años entre diciembre y febrero (antes del inicio de clases del calendario A), pero suele sufrir retrasos. Adicionalmente, en los últimos años se han hecho frecuentes las denuncias públicas sobre asuntos que van desde redes de corrupción, mala calidad de los alimentos o raciones que no cumplen con los requisitos nutricionales de los estudiantes.

Ahora, el nuevo decreto abre la puerta a que esta contratación sea más directa y sean las rectoras y rectores los encargados de contratar a los operadores, quienes deberán estar constituidos como JAC o APF. Así las cosas, el Ministerio transferirá los recursos asignados a cada municipio (o departamento en el caso de los municipios que no estén certificados) y estos, a su vez, los transferirán a las cuentas de las instituciones educativas, llamadas formalmente fondos de servicios educativos.

Las juntas y las asociaciones contratadas deberán cumplir las mismas funciones que cualquier otro operador. Según la norma, las juntas también podrán subcontratar a los padres de familia de la zona para que sean ellos quienes presten el servicio. De cualquier manera, los operadores comunitarios deben cumplir con las normas sanitarias del Ministerio de la Salud y Protección Social (si desea consultarlas, puede ingresar acá).

Sin embargo, los municipios y departamentos seguirán siendo los encargados de planear la contratación. Esto resulta problemático pues a pesar de que el Gobierno afirma que esto se debe hacer con suficiente anticipación para que el servicio de alimentación escolar se preste desde el primer día y sin interrupciones durante todo el calendario escolar, la realidad es que en varios municipios este proceso se retrasa. Inclusive, a pesar de que la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (Uapa) del Ministerio de Educación Nacional define y publica con antelación un valor de referencia de los recursos que le asignará a la entidad territorial para que se pueda hacer la proyección de los recursos para el año siguiente.

2. ¿Cuándo entra en vigencia esta medida? ¿Será para todo el país?

Según Juan David Vélez, subdirector de la Uapa, esta alternativa sólo está vigente en las regiones definidas para el plan piloto: Nariño, Chocó, Córdoba, Guainía, Huila, Arauca y Norte de Santander. Pero, explica que más adelante la aplicación será gradual en las instituciones educativas de las zonas rurales dispersas del país que manifiesten interés en participar. Sin embargo, no hay estipulada una fecha, ni un listado de los municipios en los que se aplicará la nueva modalidad.

Vélez explica que las JAC y APF que quieran operar el PAE, deben estar formalizadas y bancarizadas. Es decir, deben tener las actas de elección de dignatarios, personería jurídica, registro único tributario actualizado (RUT), Registro Único Comunal (RUC), actas de las comisiones de conciliación empresarial, libros registrados y con información actualizada, actas de inventario, movimientos contables, libro de registro actualizado para el ingreso de los afiliados al Ministerio del Interior y cuenta bancaria.

Así como atender las formalidades que se le exija por parte de los Fondos de Servicios Educativos para la suscripción del contrato o convenio correspondiente.

3. ¿Quién vigilará que el servicio de alimentación que se preste cumpla con las normas?

La vigilancia seguirá a cargo de las entidades territoriales certificadas que deberán programar visitas de inspección. Es decir, las gobernaciones y/o alcaldías. Sin embargo, Vélez afirma que la Uapa definirá un protocolo e instrumentos de verificación para que sean utilizados durante estas revisiones. Pero esto aún no se ha hecho.

Al mismo tiempo, el rector o rectora deberá coordinar con estas entidades para garantizar que exista una instancia independiente y objetiva en la institución educativa que pueda ejercer el rol de control social y vigilar que: no se efectúen pagos asociados por complementos no preparados o no servidos a los beneficiarios y garantizar la calidad de los alimentos.

Según Vélez, la Unidad fortalecerá el Comité de Alimentación Escolar (CAE) presente en cada institución para que sirva como un mecanismo de control social. También pedirán audiencias periódicas de rendición de cuentas.

4. ¿Qué sucede en aquellos lugares donde no hay juntas de acción comunal o asociaciones de padres de familia?