Antonia Perea pisa la cancha con una naturalidad que desarma: no observa, no mide, no duda. Tiene trece años y el cuerpo todavía en crecimiento, pero camina con una seguridad que no se aprende en las escuelas. Es delantera. Corre mirando al frente, como si ya supiera por dónde va a pasar la pelota antes de que llegue. Cuando el árbitro pita, el mundo se reduce a una sola idea —todo va a salir muy bien— y no hay espacio para nada más: ni para el ruido de las gradas, ni para los comentarios que alguna vez le lanzaron en la calle, ni para la edad que todavía la nombra como niña.

Juega por muchas razones, pero sobre todo por dos personas. Quiere ser futbolista profesional para ayudar a su padre. Y cada gol que imagina —los que ya ha hecho y los que vendrán— se los dedica a su madre, que la ha acompañado sin titubeos. Antonia dice que también juega gracias a su hermano Leiver, el primero que la llevó a una cancha, el que consiguió los guayos, el balón, los uniformes, el que le enseñó que el fútbol también podía ser su lugar.

Sueña con Europa, con estadios lejanos y con vestir algún día la camiseta del Real Madrid. En Tadó, mientras tanto, aprendió a hacerse sorda a ciertas frases: “pareces un hombre jugando”. No las enfrenta. Las deja pasar. Hace lo que su hermano le dijo una vez, cuando volvió a casa con la rabia atravesada en la garganta: no le pares bolas a nada, sigue hacia adelante. Y eso hace Antonia. Corre. Ataca. Patea. Sigue.

Pero Antonia no juega en el vacío. Juega en un territorio donde ser mujer es, casi siempre, empezar desde atrás.

Chocó aparece en los informes como una fila de números que no sorprenden a nadie que viva aquí. En 2024, el Índice de Equidad de Género ubicó al departamento en el puesto 26 entre 33. No subió. No bajó. Se quedó quieto, que en este caso no es estabilidad sino estancamiento. Los datos dicen que las mujeres cargan con las peores cifras: son mayoría entre las víctimas de violencia sexual, homicidios y violencia intrafamiliar. Dicen también —como si pudiera decirse sin estremecimiento— que es el único departamento del país donde más mujeres que hombres se quitan la vida.

A esa lista se suman las carencias cotidianas, las que no suelen abrir titulares: menos acceso a internet, a una vivienda digna, a servicios de salud, a los objetos básicos que hacen habitable una casa. La brecha existe y no es abstracta. Tiene forma de calles sin luz, de hospitales lejanos, de silencios largos. Y casi siempre se inclina del mismo lado: el de los hombres.

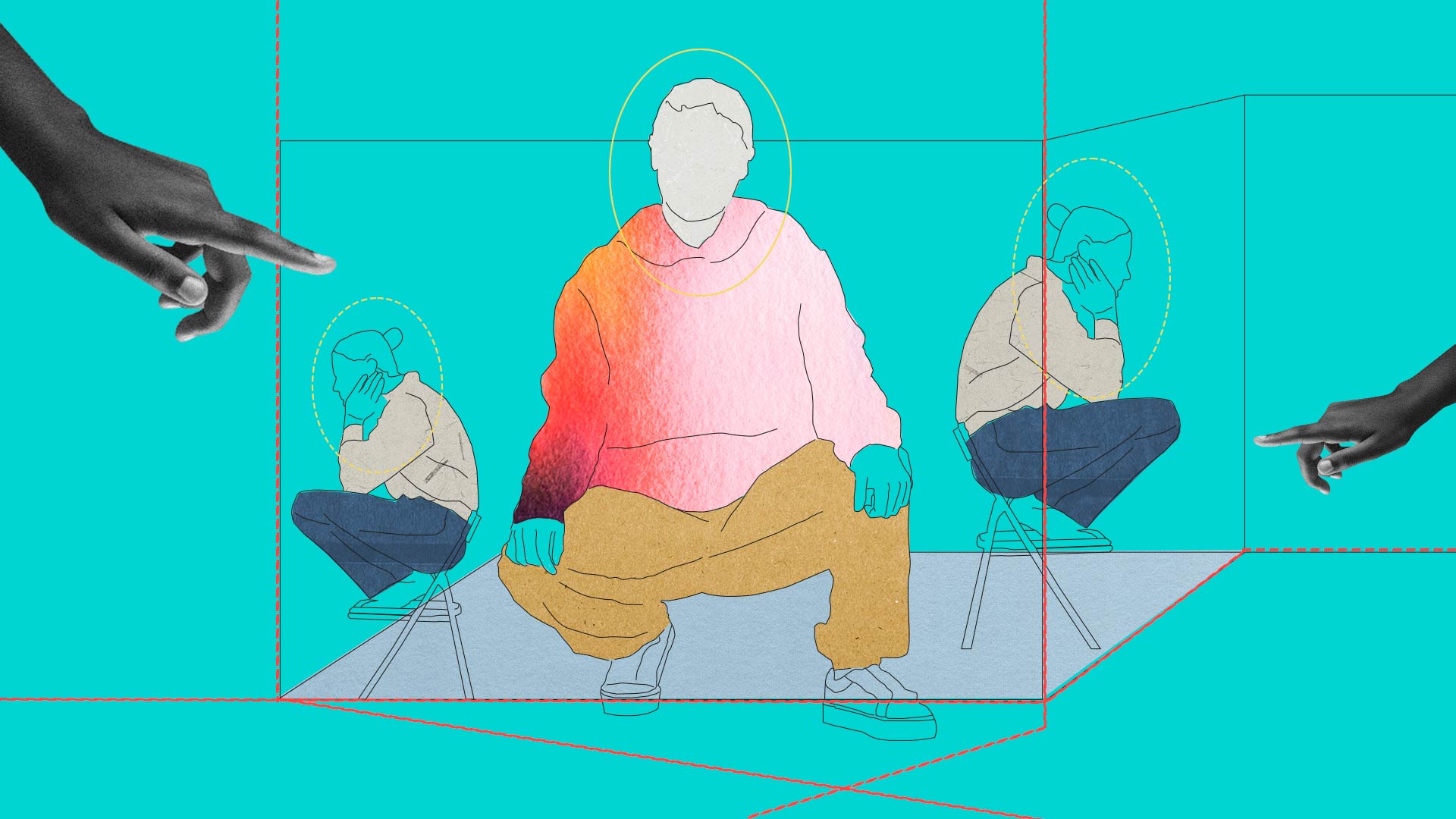

En ese contexto, una niña que corre detrás de una pelota no está solo jugando. Está ocupando un espacio que no fue pensado para ella. Está diciendo, con el cuerpo en movimiento, algo que las cifras no registran: que incluso aquí, incluso así, hay quienes avanzan. Aunque el terreno esté inclinado. Aunque el partido se juegue cuesta arriba.

En un contexto así, el fútbol no aparece como un juego sino como una grieta. Por ahí se cuelan algunas mujeres que corren para mantenerse a salvo, para ganar tiempo, para imaginar otra vida posible.

En Tadó, muchas encontraron en la pelota una forma de alejarse de entornos violentos y de torcer, aunque sea un poco, el rumbo propio y el de sus familias. No es épica: es supervivencia.

El camino, sin embargo, nunca fue recto. Desde hace años, las mujeres del municipio intentan abrirse paso en el fútbol con la idea —todavía lejana— de hacerlo de manera profesional. Avanzan poco. Cada paso parece exigir el doble de esfuerzo. La discriminación no es una anécdota sino un telón de fondo permanente: miradas que desconfían, comentarios que reducen, estigmas que se repiten hasta volverse costumbre. Jugar, para ellas, no ha sido solo entrenar y competir. Ha sido insistir. Permanecer. No irse.

Un camino de sueños y dificultades

Azahel Kuri Palacios habla de esos años con una mezcla de orgullo y cansancio. Fue uno de los primeros entrenadores deportivos de Tadó y también uno de los primeros en apostar por un equipo femenino cuando casi nadie quería mirar hacia ese lado. Lo dice sin levantar la voz, como quien enumera un hecho comprobable: en algún momento, aquí estuvo el mejor equipo femenino de fútbol del Chocó. Duró poco. No porque faltara talento, sino porque el entorno no acompañó. “En ese tiempo este deporte no era bien visto”, recuerda. No lo apoyaban. Así de simple.

Las dificultades no eran técnicas. Eran materiales y, sobre todo, culturales. No había presupuesto, así que Palacios salía a buscar recursos por su cuenta: tocaba puertas, hacía llamadas, pedía favores. Casi siempre recibía la misma respuesta, formulada de distintas maneras pero con idéntico fondo. “No, profe. Si es para eso, no colaboro. El fútbol no es para mujeres. Las mujeres deben estar en el hogar”.

Así se fue cerrando el cerco. No con una prohibición explícita, sino con la suma de negativas pequeñas, repetidas, persistentes. Contra eso también jugaban las mujeres de Tadó. Contra eso entrenaban. Contra eso intentaban sostenerse en una cancha que, desde afuera, parecía no pertenecerles.

Con mucha tristeza, el exentrenador asegura que si en aquella época el fútbol femenino hubiera contado con el apoyo que hoy tiene las cosas serían muy diferentes para las mujeres que practican este deporte en el municipio.

“Sin pensarlo dos veces, me atrevo a decir que tuve la mejor selección del Chocó, con grandes jugadoras como Luz Evenny Murillo, conocida cariñosamente como ‘Mora Buseta’, la dueña de la casaca número diez. También tuve una central que hoy reside en Puerto Rico. Estoy convencido de que el 95 por ciento de esa selección hubiera llegado al fútbol profesional”, señala con contundencia.

Kuri recuerda esa época con una tristeza mansa, sin dramatismo. Lo que faltaba no era voluntad, sino lo elemental. Un balón, por ejemplo, podía convertirse en una odisea: había que encontrar quién lo regalara, quién entendiera que también eso era una forma de apoyo. Los uniformes se pedían prestados en la Alcaldía, trámite incierto, a veces humillante, casi siempre incompleto. Nada estaba garantizado.

La cancha, incluso, era un territorio en disputa. Aunque fuera de uso público, no lo era en la práctica. Los hombres se quedaban con el espacio y las mujeres debían negociar, insistir, esperar. A veces entrenaban a destiempo, a veces no entrenaban. No se trataba solo de organizar horarios, sino de hacer entender que ellas también tenían derecho a estar ahí. Que correr detrás de una pelota no las despojaba de nada. Que el pasto —siempre el mismo— también podía ser suyo.

Las cosas no han cambiado mucho en Tadó. Valentina Peña, otra joven futbolista del municipio, relata que al momento de utilizar los escenarios deportivos no les dan el tiempo adecuado, y deben pelear por un espacio para poder entrenar. “Eso no es bueno”, dice, y por eso le pide a las autoridades municipales que las ayuden. Afirma que en algunas ocasiones pierden el tiempo porque no les permiten entrenar, y cuando lo hacen solo les dan media hora. Con todos estos desafíos, Peña sueña con jugar en el Club Atlético Nacional y en el Real Madrid.

Una deuda pendiente con las mujeres

Yodier Perea llegó después. Desde 2016 trabaja con las categorías juveniles femeninas del club FC New Star, pero su memoria se remonta más atrás. En 2009 empezó con un grupo de 26 jóvenes. Luego vino una pausa, un paréntesis forzado que dejó a muchas sin cancha, sin rutina, sin refugio. Lo que siguió fue visible. “Cuando se suspendieron las actividades, muchas quedaron sin nada que hacer y eso se reflejó en un aumento de los embarazos adolescentes”, dice. Calcula que cerca del 70 por ciento de esas chicas hoy son madres.

Volver a entrenar fue, para él, una decisión práctica. Retomar los horarios, marcar días y horas, ofrecer un lugar donde el tiempo no se desperdiciara. El fútbol como contención. Como excusa para salir de casa. Como una forma de esquivar, al menos por un rato, los riesgos que rondan. Hoy su equipo viaja a torneos como la Copa Gatorade, en Quibdó. Las jugadoras llegan desde los corregimientos de Guarato, Playa de Oro, El Tabor, Tapón y Corcovado, y también desde el casco urbano. Llegan temprano, cansadas, con bolsos pequeños y expectativas grandes.

“El fútbol siempre ha estado pensado para los hombres”, dice Perea. “Pero aquí hay muchas mujeres talentosas”.

Para demostrarlo no recurre a estadísticas sino a un nombre propio: Marleidys Cossio, del corregimiento de El Tabor. Hoy juega profesionalmente en Argentina, en el club Banfield. Allá fue Bota de Plata. Acá es una referencia. Su historia circula entre las niñas como una prueba concreta de que no todo termina en el borde de la cancha. Que a veces, muy pocas, alguien logra cruzarlo.

El profesor Perea realiza esta labor de manera voluntaria, no cuenta con un sueldo, y con mucho esfuerzo ha logrado conseguir alianzas con la Alcaldía de Tadó, el Hospital San José y el comercio local. Sin embargo, el obstáculo de siempre persiste: el fútbol femenino tiene un acceso limitado a la cancha sintética Emiliano Chaverra, la cual sigue siendo priorizada para el fútbol masculino.

Wilmer Cossio habla desde el cargo y desde la buena intención. Como coordinador de deporte en Tadó, dice celebrar que cada vez más mujeres quieran jugar fútbol. Asegura que desde la Alcaldía existe la disposición de apoyar las disciplinas donde ellas estén presentes, de fortalecer el deporte femenino. Lo dice en plural, con palabras amplias, institucionales.

Luego vienen las precisiones. Este año no hubo torneos femeninos en el municipio. Y eso —lo admite— importa. Los torneos son el lugar donde los equipos se miden, donde las jugadoras se muestran, donde las más jóvenes empiezan a ser vistas. Sin esa vitrina, el proceso se enfría. La alternativa, por ahora, es otra: quizás un torneo de microfútbol, algo que las mantenga activas, que no las suelte del todo. “Esperamos poder hacerlo”, dice. El verbo queda en futuro.

Mientras tanto, a escala nacional, el escenario ha cambiado. Desde la creación de la Liga Profesional Femenina en 2016, el fútbol de mujeres empezó a ocupar un espacio que antes no tenía. Llegaron la visibilidad, el reconocimiento, los nombres propios que hoy juegan en estadios llenos o cruzan fronteras para competir en ligas extranjeras. Se fortalecieron clubes, se abrieron torneos, aparecieron vitrinas como la Copa Libertadores y la Sudamericana. El mapa se amplió.

La distancia entre ese panorama y la realidad de Tadó no se mide en kilómetros, sino en oportunidades. Aquí, el fútbol femenino sigue esperando que el futuro —ese que ya llegó a otros lugares— termine de aterrizar.

Ese recorrido que hoy intentan hacer las niñas de Tadó no es excepcional: se parece mucho al que han transitado, durante décadas, las mujeres que jugaron fútbol en Colombia casi a contracorriente.

Así lo documenta el estudio Fútbol y mujeres en Colombia: narrativas de las jugadoras profesionales de fútbol sobre su inicio en la práctica deportiva, de la investigadora Claudia Yaneth Martínez Mina, a partir de las historias de vida de once futbolistas profesionales de la Liga Profesional Femenina.

Las jugadoras entrevistadas no empezaron en escuelas deportivas ni en canchas formales. La mayoría tuvo su primer contacto con el balón después de los diez años, en la calle, en el barrio, en el parque, jugando microfútbol, banquitas o simplemente pateando una pelota. Casi todas eran la única niña en medio de grupos de hombres. No llegaron al fútbol porque alguien se los ofreciera: llegaron porque se colaron. Porque siguieron a un hermano, a un primo, a un papá. Porque el balón estaba ahí y decidieron tomarlo, aun cuando no estaba pensado para ellas (Martínez Mina, 2019).

El estudio muestra que el principal obstáculo no fue técnico ni físico, sino cultural. El fútbol, en Colombia, ha sido históricamente un espacio masculinizado, asociado a valores como la fuerza, la agresividad y la competencia, atributos que la cultura dominante adjudica a los hombres. A las mujeres que se salen de ese molde se les cuestiona la feminidad, la identidad, el lugar que ocupan. Muchas familias intentaron alejarlas del juego, inscribiéndolas en deportes “más adecuados”, como la natación o el baloncesto. Otras las dejaron jugar, pero con reservas, como si se tratara de una etapa pasajera, afirma Martínez Mina.

Aun así, persistieron. Esas niñas que jugaron solas entre hombres, que entrenaron sin referentes femeninos, que no vieron en el fútbol una profesión posible hasta bien entrada la adolescencia, son hoy las que sostienen la Liga Profesional Femenina, creada apenas en 2017, casi una década después de que la selección Colombia femenina comenzara a ganar visibilidad internacional. Sus trayectorias confirman que el fútbol, más que un deporte, es un espacio de disputa simbólica: quién puede estar, quién puede soñar, quién tiene derecho a ocupar la cancha.

En Tadó, Antonia Perea corre detrás de esa misma pelota. No empieza desde cero: empieza desde una historia larga de resistencias. Como las jugadoras que recoge la investigación, ella también aprendió a jugar en un entorno que no estaba hecho para ella. También escucha comentarios que buscan devolverla a un lugar de estereotipos. También insiste.

En un país donde el fútbol femenino todavía lucha por legitimarse, cada niña que entra a la cancha no solo juega: desafía una norma. Y, sin saberlo, amplía un poco más el espacio para las que vienen detrás.

Todo eso —la cancha disputada, el uniforme prestado, el comentario lanzado como una pedrada— no es anecdótico. Tiene una raíz más profunda. La teórica feminista Celia Amorós lo explicó con precisión: el fútbol, como cualquier práctica social, forma parte de la división moderna del espacio social entre lo público y lo privado, una frontera que arrastra, casi intacta, la vieja dicotomía masculino/femenino. Lo recoge Jorge Humberto Ruiz Patiño en su texto Fútbol femenino: ¿rupturas o resistencias?. El fútbol pertenece al espacio público; el espacio público, históricamente, a los hombres.

Pero la división no termina ahí. También existe otra: la del tiempo. El tiempo productivo —el ocupacional— y el tiempo libre. Y en ambos, dice Amorós, la lógica se repite. Las actividades públicas siguen asociadas a lo masculino; las privadas, a lo femenino. Incluso el ocio obedece a esa taxonomía: los deportes, visibles, ruidosos, competitivos, se reservan para los hombres; las mujeres, en cambio, han sido empujadas a formas de tiempo libre que ocurren puertas adentro, sin público, sin aplausos, sin cancha.

Por eso cada vez que una niña entra a jugar fútbol en Tadó no solo patea un balón. Desplaza una frontera. Ocupa un espacio que no le fue concedido. Se hace visible en un lugar donde históricamente se le pidió ausencia. Antonia Perea corre ahí, en ese rectángulo de tierra o cemento, con trece años y un sueño que parece grande para su edad, pero que en realidad es antiguo: el derecho a estar. A jugar. A imaginarse un futuro en el espacio público.

Quizás el gesto no cambie las estadísticas ni derrumbe, de inmediato, las desigualdades que pesan sobre las mujeres del Chocó. Pero algo se mueve. Cada entrenamiento sostenido, cada gol dedicado, cada niña que decide quedarse en la cancha cuando alguien le dice que ese no es su lugar, es una forma mínima —y poderosa— de resistencia. En Tadó, el fútbol femenino no es solo un deporte: es una disputa silenciosa por el espacio, el tiempo y la posibilidad de soñar sin pedir permiso.

Un derecho ganado a pulso desde las canchas

La historia del fútbol femenino en Colombia no empezó ayer ni es una moda reciente. Está hecha de valentía y de una pasión que tuvo que abrirse paso a empujones. En 1968, cuando se creó la Liga de Fútbol Femenino de Bogotá, se encendió una chispa que entonces parecía pequeña, pero que terminó siendo decisiva. A partir de ahí surgieron torneos, campeonatos locales y regionales, intentos a veces precarios, casi siempre invisibles, que permitieron que el fútbol de mujeres creciera y se sostuviera en el tiempo. Allí, en ese esfuerzo disperso y persistente, puede rastrearse la semilla de lo que hoy llamamos profesionalización.

Hubo que esperar hasta la década de 1990 para que esa práctica encontrara una estructura más clara, para que se pusieran los primeros cimientos formales de un proyecto deportivo. En las piernas de jugadoras como Myriam Guerrero, el fútbol femenino empezó a adquirir un contorno reconocible, a reclamar un lugar propio en un país que todavía lo miraba con desconfianza.

En 1991 se celebró el primer campeonato nacional oficial. Fue un punto de inflexión. El fútbol de mujeres dejó de ser una rareza para convertirse, lentamente, en un camino posible. A partir de entonces llegaron más jugadoras, más equipos, más competencias. Colombia empezó a verse representada en torneos internacionales y, con el tiempo, los nombres propios comenzaron a ocupar titulares: Linda Caicedo, Mayra Ramírez, Yoreli Rincón, Catalina Usme. Referentes que hoy funcionan como faros para niñas y jóvenes de municipios como Tadó, que descubren, al mirarlas, que el fútbol también puede ser un proyecto de vida.

Yiseth Valentina Peña Perea tiene 17 años, juega de delantera y habla con una certeza que no admite rodeos: las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres a practicar este y cualquier otro deporte. Espera —como sus compañeras— que las cosas cambien, que el respaldo llegue, que la cancha deje de ser un lugar prestado. Que desde ahí, desde ese espacio ganado a pulso, puedan cumplir todos sus sueños.

Quizás el fútbol femenino en Tadó todavía esté lejos de la profesionalización que brilló primero en Bogotá y luego en los grandes estadios. Pero la historia demuestra algo: cada proceso empieza con mujeres que se atreven a jugar cuando nadie las está mirando. Y en esa insistencia, silenciosa y obstinada, se va escribiendo el futuro.