Como tajadas acompañando los huevos del desayuno, en cubitos sobre el arroz clavado o hecho migas sobre una arepa, el queso es un ingrediente infaltable en la mesa de muchos colombianos. Pero, ¿alguna vez se ha preguntado cómo se produce y de dónde proviene el queso que consume? Si la respuesta es “del Caquetá”, Astrid*, investigadora de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), advierte que “la mayoría de los consumidores no sabemos qué es lo que estamos comprando”.

En el sur de Colombia, el Caquetá alberga una de las cadenas de producción láctea más importantes del país. A pesar del abandono estatal y la presencia de grupos armados ilegales, este sector sigue creciendo. Sin embargo, sus métodos preocupan a los científicos por el impulso de un modelo económico que es incompatible con el ecosistema. En esta región, los suelos son mayoritariamente arcillosos, con altos niveles de hierro y aluminio, y apenas una delgada capa fértil. Aun así, la ganadería se ha extendido por casi dos millones de hectáreas en todo el departamento.

Esa industria se ha abierto paso en varias ciudades del país, en parte, con acciones para realizar una producción sostenible. La cooperación internacional ha visto en el queso una oportunidad para tender puentes entre la producción local y la conservación. Por eso ha respaldado la cadena láctea del Caquetá, reconociendo el potencial de su marca regional.

Desde finales de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) otorgó la denominación de origen, el reconocimiento de cualidades únicas por la geografía y producción tradicional, a los quesos del Caquetá. Se trata del quesillo, el queso doble crema y el queso picado salado.

Con apoyo del Fondo Europeo para la Paz, la industria se ha venido fortaleciendo en los últimos años. Uno de los logros más recientes fue la apertura, en abril de este año, de una tienda en Bogotá dedicada exclusivamente a la venta de quesos caqueteños, como parte del Programa Rutas PDET, financiado por la Unión Europea.

Sin embargo, y de la misma forma que ocurre con la industria cárnica, en la sombra se mueve una parte de la cadena de producción láctea que nadie controla y que se reproduce en zonas deforestadas. “Estamos conscientes que la actividad ganadera es una de las actividades que potencialmente se pueden asociar con fenómenos de deforestación, en particular en Caquetá”, reconoce Alberto Menghini, jefe de cooperación de la Unión Europea.

Desde este sector de la comunidad internacional se ha buscado darle una ventaja competitiva a la producción láctea del Caquetá, apostando por quienes creen en una ganadería más sostenible. “La apuesta desde la Unión Europea ha sido trabajar con esos grupos de agricultoras y agricultores ganaderos de la región que creen en un proceso de sostenibilidad”, explica Menghini. Las iniciativas impulsadas apuntan a mejorar el manejo de las fincas, haciendo más eficientes las actividades ganaderas sin abandonar la producción. Algunas incluso promueven la venta de bonos de carbono o la creación de reservas naturales de la sociedad civil.

Campesinos, ganaderos y empresarios han suscrito acuerdos de conservación, a través de los cuales la cadena láctea de producción, transformación y comercialización, busca cuidar el ecosistema amazónico, pero a la fecha no han significado lo que esperaban. A un número importante de productores, no les dan los números para conservar la selva. “Muchos campesinos están diciendo: ‘lo que estoy conservando es nativo, no lo quiero derribar, pero estoy aguantando hambre’”, señala Fabián Rivera, veterinario y ganadero de San Vicente del Caguán.

Para algunos expertos, este tipo de producción de queso refleja la historia del desamparo de los campesinos de la región. “Sin tener más remedio y habiendo vivido la criminalización cuando sembraban coca, ahora pasaron al queso. No han tenido mayor oportunidad de migrar hacia otras economías que sean más sostenibles”, señala Andrés*, también investigador de la FCDS. “Gran parte de los campesinos que se dedican a la ganadería y sobre todo a la leche y el queso son personas que no tienen otra alternativa económica”, complementa.

Quesos industriales y artesanales

Cada día, varias camionetas con suspensiones reforzadas recorren las trochas de San Vicente del Caguán para recoger la leche de las fincas y llevarla hasta los centros de acopio. Pero lo hacen sin sistemas de refrigeración. “En Caquetá no sacamos una sola gota de leche líquida para ninguna parte. Aquí todo sale convertido en queso”, afirma Magda Triana, coordinadora de proyectos del Comité Departamental de Ganaderos de Caquetá (CDGC).

En este municipio —como en muchos otros del departamento— la producción láctea se divide en dos grandes formas: una industrial y otra artesanal. Ambas, sin excepción, terminan en el queso.

De un lado, las rutas de recolección llevan la leche de los campesinos del municipio a puntos de acopio o plantas transformadoras donde se convierten, principalmente, en quesos hilados. “Es una leche que no llega en las mejores condiciones de acidez. Aquí en promedio una ruta de leche dura cuatro horas y media para llegar de una finca a una planta”, explica Triana.

Solo en 2024, en Caquetá existían 125 empresas dedicadas a la elaboración de productos lácteos. De esas, 53 se registraron en la Cámara de Comercio de San Vicente del Caguán, uno de los municipios con mayor actividad ganadera del departamento. Entre las marcas más reconocidas del municipio están Lácteos La Caqueteña, Alimentos Gamar, Lácteos del Campo Caqueteño y Quesillos Caquetá. Según estimaciones del Comité de Ganaderos, la industria estaría absorbiendo cerca del 50 por ciento de la producción láctea del departamento: unos 997.000 litros de leche al día.

Cumplir con la calidad que esperan las quesilleras y demás partes de la industria láctea es difícil. La falta de energía, las largas distancias y el mal estado de las vías —tanto terciarias como las que van hacia Neiva y Florencia—, sumado a la precariedad para el ordeño, limpieza de recipientes y almacenamiento de la leche hacen que ésta pierda calidad.

Para el caso de la producción industrial, la leche se pasteuriza. “Se cuaja y se vierte en unos equipos que se llaman trompos de hilado y ahí duran hasta una hora a más de 95 grados centígrados. Todos los microorganismos patógenos que pudieran estar en él, mueren a 50 grados”, explica Triana, quien también es profesional en Química.

Por otro lado, cuando las fincas están ubicadas en zonas apartadas —a veces a ocho horas de distancia—, la falta de cadena de frío impide transportar la leche sin que se dañe. Para evitar pérdidas, los campesinos optan por transformarla directamente en sus predios en queso picado salado, un tipo de queso con alto contenido de sal que permite conservarlo por más tiempo. Luego, comerciantes e intermediarios llevan este producto a las quesilleras, que lo procesan y lo distribuyen en ciudades como Neiva, Huila, el Valle del Cauca y Bogotá. De acuerdo con el CDGC, en el departamento se destinan diariamente alrededor de 980.000 litros de leche para la elaboración de queso picado salado en las fincas.

“Asociaciones de compradores sacan un registro Invima, que no tiene mayor complicación, y son quienes lo venden. O sea, la asociación de compradores le vende el empaque al productor del queso”, explica Triana. Así, metiéndolo en una bolsa con sellos de una empresa, se legaliza la producción. Estos quesos no suelen comercializarse para el consumo directo, sino que se emplean como materia prima para otros alimentos. “Se usan para amasijos. Así el queso picado salado se mete a un horno a 200 grados centígrados y todo lo que pudiera haber ahí vivo hablando de riesgos microbiológicos, muere”, explica la vocera del CDGC.

Reconociendo el doble propósito de cría de ganado, los investigadores de la FCDS empezaron a hacerle seguimiento al inmenso mercado lechero en Caquetá. “El queso es algo que no se había tenido mucho en cuenta dentro de todos los análisis que se hacen sobre trazabilidad del ganado. Si bien el sistema de trazabilidad de ganado en pie ya es un poco insuficiente sobre todo en estas zonas con tantos niveles de informalidad, con el queso es aún más”, expresó Andrés, de la fundación.

Esa organización investigó a detalle la producción y transporte del queso salado en el municipio de Cartagena del Chairá, también en Caquetá. “Es la manera de hacer eficiente un producto”, advierte Astrid*. Allí encontraron que buena parte de las fincas más alejadas del casco urbano realizan queso picado salado, intermediarios se los compran y luego envían los bloques de queso en barcazas que navegan por el río Caguán. Después, quesilleras los acopian, reempacan y revenden, mayoritariamente, a panaderías del Valle del Cauca para elaborar la gastronomía tradicional de la región, como el pandebono. Una odisea que puede tomar hasta 15 días sin cadena de refrigeración.

Según han encontrado, se trata de rutas queseras que se extienden entre San Vicente, Cartagena del Chairá y La Macarena (Meta). “A medida que va mejorando el sistema de las vías, ya sean hechas por la comunidad, pues va ingresando la quesera, se adentra en el territorio y pasa de queso picado salado a la producción con la quesera”, dice Astrid* de la FCDS.

El sector ganadero coincide en que los problemas de inocuidad no son intencionales y que existe una voluntad generalizada por mejorar las prácticas. Saben que, a mayor calidad de la leche y del queso, mejores serán los precios en el mercado.

Con ese propósito, el CDGC y el Programa Rutas PDET elaboraron una cartilla dirigida a campesinos de zonas apartadas, con recomendaciones para optimizar la producción láctea y reducir costos. Una de las guías explica cómo construir módulos rurales que permitan producir queso salado picado a partir de leche cruda, sin necesidad de conservarla diariamente en cadena de frío.

“Ya hay gente implementándola, haciendo las cosas muy bien. Infortunadamente son muy pocos, hemos llegado a menos de 400 personas”, reconoce Triana. Las largas distancias y la dificultad para reunir a los queseros han dificultado que se reproduzca el modelo.

Responsabilidad ambiental

“En el sector lácteo pesa mucho el transporte de la leche. La leche es 87 por ciento agua y 13 por ciento sólidos, es decir, que el mayor porcentaje de rendimiento que puedo tener en un queso es el 14 por ciento, todo el resto es agua. Ese lactosuero se lo tienen que devolver al productor para que alimente cerdos. O sea, hay un doble transporte generando gases de efecto invernadero. Cuando se produce queso en las fincas el impacto es menor”, explica la vocera del CDGC. Pero el mayor problema ambiental es la tala.

Si bien no hay cifras exactas del impacto de la actividad lechera en la deforestación —tanto por lo difícil de realizar trazabilidad a la ganadería como por el doble propósito de la cría de estos animales—, la FCDS resalta que así como avanzó el hato ganadero en el departamento, a la par aumentó las cifras de deforestación. “En las praderas recién deforestadas el ganado engorda más rápido”, precisa uno de los investigadores de la FCDS.

La ganadería ha estado en el ojo de la deforestación, pero en Caquetá se ha tratado de una economía consolidada hace más de medio siglo con la llegada de los labriegos que colonizaron estas tierras. Por muchos años, la mayoría de campesinos sustentaron su economía a través de los cultivos de coca y la deforestación era poca, en parte por el control de las extintas Farc. Tras la firma del Acuerdo de Paz y la sustitución de los cultivos ilícitos, las cifras de deforestación en la Amazonía se dispararon y Caquetá experimentó un crecimiento ganadero.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha establecido que entre 2016 a 2023 en Caquetá han sido deforestadas aproximadamente 256.000 hectáreas. Para 2025, la institución advirtió que San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá hacen parte de los núcleos de deforestación más afectados del país.

Sin embargo, el seguimiento a la producción es limitado, incluso para las propias empresas queseras. Aunque exista voluntad de hacer una producción más responsable, al final su principal interés es adquirir lácteos para procesar y vender queso, arequipe o arroz con leche. Además, en las rutas de recolección, es común que en una misma cantina de 220 litros se mezcle la leche de varios productores, sin posibilidad de distinguir si proviene de ganaderos que están protegiendo la selva o no.

El CDGC ha desarrollado un sello para diferenciar la producción, bajo la marca de ‘Leche proveniente de fincas aliadas al pacto Caquetá’, que le otorgan a productores que tienen un plan de manejo ambiental y seguimiento. También hay incentivos sobre la buena calidad y el compromiso con el medioambiente, pero las fuentes consultadas concuerdan en que se trata de una fracción mínima, en parte por la competencia desleal de intermediarios e informalidad en el mercado.

“Decir que el queso picado salado viene solamente de fincas que se formaron hace 10 años, eso sí es imposible, tendría que haber una trazabilidad muy rigurosa. Existe sellos de denominación de origen y se hacen acuerdos de conservación, pero cerca a Florencia o a los cascos poblados de algunos municipios”, agrega Astrid*, en las extensas llanuras de la Amazonía, la producción no tiene regulación.

Los ganaderos con los que habló Consonante sostienen que las talas que realizan los pequeños pecuarios ya afincados en la región son controladas, mientras que un papel crítico en la deforestación lo están jugando los acaparadores de tierras. “Acá no se puede graduar de ganadero a un criminal que acapara tierras porque pone una vaca después”, cuestiona Triana.

En los últimos nueve años, personas, algunas externas al municipio, invitan —y financian— a personas a tomarse con ellos la selva, con la expectativa de quedarse con la tierra. Según algunas fuentes, el precio que se está pagando en el municipio por deforestar una hectárea es de dos millones de pesos.

Además, campesinos y ganaderos de la región se enfrentan a la presión de grupos armados. Según varios labriegos con los que habló Consonante, estas estructuras están obligando a talar a 100 metros al borde de las carreteras. Estas acciones responderían a una estrategia de combate para tener visibilidad a la hora de transitar o iniciar una confrontación. “Los que estamos en territorio sabemos que nadie puede derribar el bosque porque quien manda en el territorio son las disidencias de las Farc”, señala uno de los labriegos que pidió la reserva de su nombre.

Además de autorizar y recibir dinero por la tala, los actores armados han impuesto vacunas a la población por el tamaño de los predios, sin importar qué parte esté conservada o en producción. En la región hacen presencia las estructuras al mando de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’.

Un negocio en crecimiento

En 2025, el hato ganadero del Caquetá representó el 7,7 por ciento del total nacional, según datos del ICA, lo que lo posiciona como el quinto departamento con mayor número de bovinos, después de Antioquia, Meta, Córdoba y Casanare. En total, el censo reportó más de 2,3 millones de cabezas de ganado en el departamento, de las cuales el 41,7 por ciento —es decir, unas 982.700— están en San Vicente del Caguán. Por su gran extensión territorial, este municipio no solo concentra la mayor parte del hato ganadero del Caquetá, sino que es el de mayor número de bovinos en todo el país. Según estimaciones de los gremios del sector, en San Vicente hay más de 10.000 ganaderos de distintos niveles.

“El 41,1 por ciento de los predios posee dentro de su inventario ganadero, menos de 50 cabezas, y el 67,4 por ciento tiene menos de 100. Esto ratifica que la producción de carne y leche en el departamento se hace a pequeña escala, en unidades productivas muy lejos de ser catalogadas dentro del denominado latifundio ganadero en el país. Solamente el 0,3 por ciento de las fincas registran una población superior a mil bovinos”, precisa el CDGC en un informe de este año.

A partir de los datos de la vacunación bovina de 2025, el Comité Departamental de Ganaderos del Caquetá (CDGC) estimó que el tres por ciento del inventario ganadero del departamento se dedica exclusivamente a la producción lechera, mientras que el 78 por ciento corresponde a ganado de doble propósito, es decir, para carne y leche. Entre 12.000 y 13.000 ganaderos venden su leche a empresas procesadoras, y cerca de 8.000 se dedican a la elaboración de quesos artesanales. En total, se calcula que en el departamento se producen diariamente unos 2 millones 17 mil litros de leche.

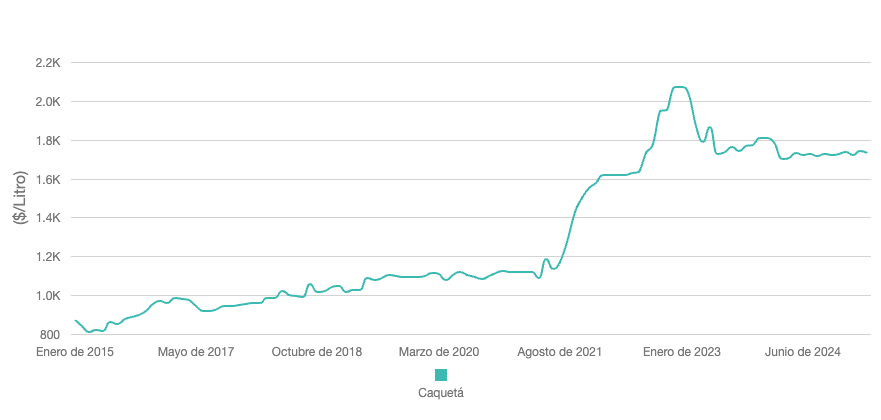

Según el CDGC, la producción lechera en Caquetá ha mostrado un crecimiento sostenido. En 2016, la producción anual fue de 487 millones de litros, lo que generó ingresos por 486.000 millones de pesos para los ganaderos. Para 2023, esa cifra aumentó a 690 millones de litros, con ganancias estimadas en 1,24 billones de pesos.

Fabián Rivera, ganadero de San Vicente del Caguán, calcula que cerca del 70 por ciento de los ganaderos del municipio tienen menos de 50 cabezas de ganado, y que, de esas, unas 10 vacas se destinan al ordeño. Con esa cantidad, una familia puede llegar a recibir alrededor de 1.200.000 pesos mensuales por la venta de leche. Por otro lado, una arroba de queso puede venderse entre 150.000 y 200.000 pesos. Sin embargo, cuando las rutas de recolección de leche no llegan hasta las fincas, los campesinos deben transformar la leche en queso para no perderla, lo que genera una sobreoferta y hace que el precio caiga hasta los 35.000 pesos por arroba. “Muchas veces es mejor darle ese queso a los marranos o a las gallinas, porque no es rentable sacarlo”, dice Rivera.

En septiembre del año pasado, el gremio se vio afectado por el cierre de operaciones de la planta de producción de Nestlé Colombia en Florencia, Caquetá. Según explicó en su momento el representante en Colombia de la multinacional, se trató de un asunto de eficiencia y estabilidad y no por el orden público. Para la empresa se había tornado difícil llevar la leche que concentraba en Caquetá hacia su planta de Valledupar, en donde continuaba el proceso de transformación.

En los últimos años, la multinacional había comenzado un plan progresivo para trasladar la compra de leche desde Caquetá hacia otras regiones del país. Según informó en un comunicado, en 2020 adquiría el nueve por ciento de la producción lechera del departamento, pero antes de su retiro esta cifra se había reducido al tres por ciento. Aunque a simple vista podría parecer una participación menor que no afecta significativamente el volumen total de producción, su salida tuvo un impacto importante debido a los estándares de calidad que exigía para la compra del producto.

A través de resoluciones, el Ministerio de Agricultura ha establecido un precio base para la compra de leche y algunos montos adicionales dependiendo de la calidad e higiene. Agronet, plataforma de esta cartera, estima que el precio pagado al productor en los últimos tres meses en el departamento es cercano a los $1.700 pesos por litro. Sin embargo, los productores de San Vicente aseguran que no ha sido así.

“No hay control del Estado, así que nos pueden comprar el litro de leche al precio que quieran”, afirma Rivera. Recuerda que Nestlé solía exigir ciertos estándares en el proceso de producción lechera, y por eso pagaba de acuerdo con lo establecido en la normativa. “Se hablaba incluso de ilegalidad cuando no se respetaban esos pagos”, agrega. Ahora, dice, el mercado funciona únicamente bajo la lógica de la oferta y la demanda. “Yo, como ganadero, produzco dos cantinas de leche al día. En la mañana vienen a recogerla, pero solo 15 días después me dicen a qué precio me van a pagar esa producción. En el municipio, el litro de leche puede valer desde 1.100 hasta 1.800 pesos”, explica.

En el departamento han proliferado quesilleras de todo tipo y escala, lo que ha ido de la mano con un aumento en la informalidad del sector. Esta situación ha abierto espacio para comerciantes que acaparan la producción de los campesinos, pero luego no les pagan y simplemente desaparecen. “Esa competencia desleal, de actores que no cumplen con la reglamentación —como los requisitos del Invima—, termina afectando a las queseras que sí están formalizadas”, señala Astrid*.

Investigadores de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) advierten que los precios injustos y la alta intermediación en el mercado lácteo están incentivando la expansión de la frontera agrícola por parte de quienes se dedican a la producción de leche. En la Amazonía, la ganadería enfrenta el desgaste del suelo tras ocho años de uso continuo en un mismo predio, y como muchos campesinos no cuentan con los recursos necesarios para abonar o recuperar la tierra, terminan optando por deforestar nuevas áreas.

“Una gran pérdida para el Caquetá fue la salida de Nestlé”, afirma Sara*, investigadora de la FCDS. “Cuando tienes un comprador que exige altos estándares de calidad, eso obliga a los demás productores a mejorar también sus prácticas. La salida de Nestlé lo que provoca es una relajación general en esos estándares”, lamenta.

Ganaderos contra la deforestación

Preocupados por la deforestación y el papel que juega el gremio ganadero en este fenómeno, un grupo de productores del municipio creó en 2024 la Asociación de Ganaderos Ambientalistas de San Vicente del Caguán (ASOGASANVI). Para ser parte de la asociación, los ganaderos deben estar ubicados fuera de las áreas de parques nacionales y demostrar que en sus predios no se han realizado talas en los últimos años. Actualmente, la organización cuenta con cerca de 200 afiliados distribuidos en distintas veredas del municipio, todos comprometidos con el impulso de una ganadería más sostenible.

Fabián Rivera es miembro del área técnica de esta asociación y asegura que en la región es frecuente que haya menos de una vaca por hectárea, pero con los asociados han trabajado para que, con modificaciones al modelo, pueda establecerse hasta tres reses por hectárea. Esto lo han logrado con inversiones que modifican la disposición y capacidad de las fincas. “Si yo tengo un potrero de 10 hectáreas, pues armo potreritos de media hectárea para tenerlas vacas un día. Eso permite la recuperación del pasto y que yo no me extienda en la frontera agrícola derribando para buscar suelos fértiles”, cuenta.

“Acá en San Vicente, hacer ganadería es un estigma”, lamenta otro reservero y miembro del equipo técnico de ASOGASANVI, que pidió la reserva de su nombre. “Si bien es cierto que la deforestación no ha parado, no es cierto que todo es fruto de la ganadería, no podemos ver a todos los campesinos iguales”.

El vocero señala que los principales problemas detrás del avance de la tala son la falta de ordenamiento territorial, el acceso precario a la tierra y la ausencia de procesos de formalización. En su opinión, avanzar en la titulación de tierras —una demanda histórica de las familias campesinas del municipio ante las autoridades agrarias— es clave para delimitar con claridad la frontera agrícola y frenar la expansión sobre zonas de reserva.

El objetivo de la asociación apunta, en una pequeña escala, a realizar un proceso de trazabilidad en el municipio para garantizar a los consumidores dónde y cómo se elaboró el producto. Un compromiso que asimismo esperan tenga un mayor valor en el mercado. “Para mí la solución estaría en poder gestionar un producto que vaya ligado a temas de sostenibilidad y sellos. Que con esos sellos el gobierno ayude a reducir impuestos ”, dice Fabian.

Aun con esa iniciativa de monitoreo, reconoce que hay quienes podrían tener otros predios y reses en zonas donde no estén preservando, pero la organización parte de la buena fe y cree en el compromiso de sus afiliados. “La leche, el queso y sus derivados son un producto que da para sostener a muchas familias. Yo creo que no se trata de dejar de hacer quesos y comprarlos sino cómo podemos mejorar esa producción para que sea sostenible”, dijo el vocero de la asociación que pidió la reserva de su identidad. “Tiene que haber una estrategia para saber quién está en la zona y entrar a negociar la transformación de los sistemas hacia prácticas ambientales”, agregó.

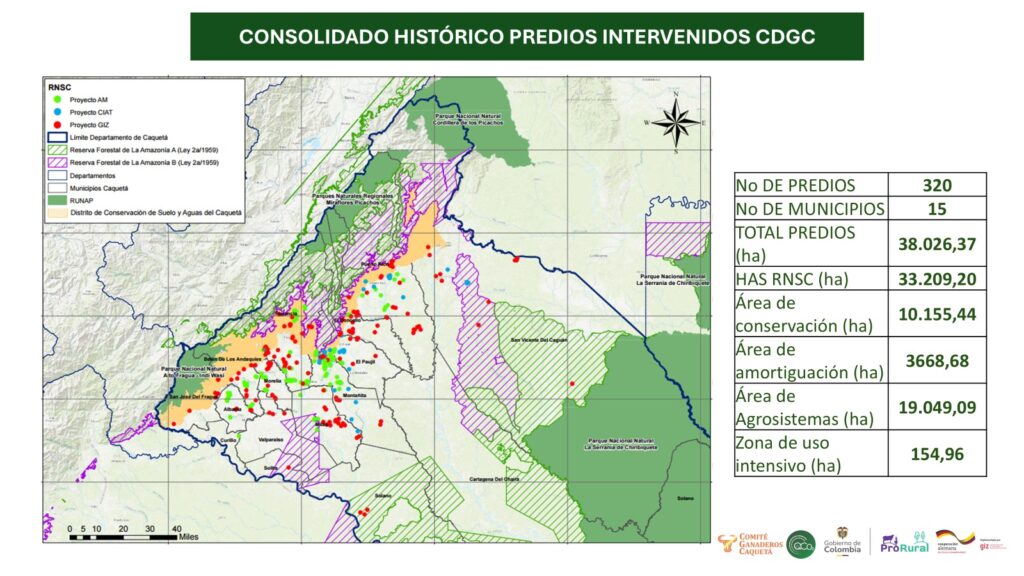

Por su parte, el Comité Departamental de Ganaderos del Caquetá (CDGC) ha impulsado la declaratoria de fincas como reservas naturales de la sociedad civil ante Parques Nacionales Naturales, con el objetivo de promover una producción ganadera orientada a la conservación. El gremio ha identificado que el entorno en el que se encuentran los animales influye directamente en la calidad de la leche, lo que ha motivado a muchos ganaderos a proteger los bosques. Como resultado, algunas fincas han comenzado a implementar cambios concretos para reducir la deforestación y avanzar hacia modelos más sostenibles.

Sin embargo, este proceso enfrenta un gran obstáculo: para declarar una finca como reserva natural de la sociedad civil es necesario contar con el título de propiedad sobre la tierra. En Caquetá —y especialmente en municipios como San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá— la mayoría de los campesinos poseen sus predios sin documentación legal. A pesar de esa limitación, en 15 municipios del departamento se han logrado constituir 105 fincas como reservas, y otras 215 están actualmente en trámite.

“El gobierno tiene que llegar a las fincas y verificar cómo se está produciendo, pero hoy quienes hacen esa labor son las organizaciones de productores”, cuestiona Triana, del Comité Departamental de Ganaderos del Caquetá.

“Toda la responsabilidad y los costos han recaído en el sector privado. Dejen de buscar el problema en los ganaderos, porque aquí la gente trabaja todos los días buscando cómo salir adelante. Más bien, ayúdenos a legalizar ese queso artesanal del que todos se lavaron las manos: el Invima guarda silencio, las secretarías de salud no responden, y el producto termina saliendo en condiciones inadecuadas, en bolsas que no cumplen con la norma”, concluye.

Desde las organizaciones ganaderas y ambientales hacen un llamado urgente al Estado: reconocer la producción que realmente se lleva a cabo en estos territorios y acompañar con políticas efectivas a los pequeños y medianos productores. Este respaldo, dicen, no solo responde a la especial protección constitucional que la jurisprudencia ha establecido para el campesinado, sino que puede convertirse en una oportunidad para fortalecer actividades productivas sostenibles que no comprometan áreas de alta importancia ecológica.

El futuro de la ganadería en Caquetá no puede construirse sobre estigmas ni culpabilizando a quienes consumen queso en otras regiones del país. Requiere mirar con atención lo que sucede en el territorio, garantizar los derechos de quienes lo habitan y acompañar con responsabilidad estatal procesos que hoy, a pesar de las barreras, siguen en manos del campesinado.

*Nombres cambiados por seguridad.

**Consonante buscó a algunas quesilleras de San Vicente del Caguán, pero al final no se concretó una entrevista.