En la noche del 9 de enero una camioneta gris se detuvo en una esquina de Maicao. De su interior descendieron varios hombres con armas de largo alcance y dispararon 30 veces contra un grupo de personas que se encontraba en el lugar. Cinco jóvenes fueron asesinados en este hecho.

Varios días después, el 31 de enero, la escena se repitió, esta vez en Riohacha. Cuatro hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta un lugar donde había varias personas reunidas y dispararon indiscriminadamente. Tres jóvenes murieron, dos de ellos eran menores de edad.

Estas masacres, que se cuentan como las primeras ocurridas en Colombia durante el año, no son hechos aislados, hacen parte de una serie de hechos violentos que se han registrado en el departamento de La Guajira cada vez con mayor recurrencia, y que configuran una intensificación de la violencia en un territorio sobre el que se han generado diferentes alertas desde hace varios años.

Los riesgos se han concretado. A las masacres registradas en enero de este año se suma un alto número de homicidios, muchos de ellos cometidos bajo la modalidad de sicariato. En enero se registraron 43 homicidios, una cifra considerablemente más alta que la del mismo mes de 2025 cuando, según el Observatorio de Derechos Humanos y Defensa Nacional del Ministerio de Defensa, se reportaron 23 casos. La tendencia —particularmente marcada durante el segundo semestre del año— ya anticipaba un deterioro en la situación de seguridad.

Estos hechos violentos son la manifestación de una situación que la Defensoría del Pueblo venía advirtiendo desde hace varios meses. En 2025, esta institución emitió dos Alertas Tempranas de carácter estructural en las que anticipaba los riesgos a los que se enfrentaba la población civil por cuenta de la intensificación de la disputa territorial entre dos estructuras paramilitares: el Ejército Gaitanista de Colombia (Egc) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn).

La primera Alerta, la 010-25 del mes de julio, generó advertencias de riesgo extremo para los municipios de San Juan del Cesar, Dibulla y Riohacha. Esto ha sido provocado por la disputa entre los dos grupos que buscan expandir su poder hacia más territorios de La Guajira, para controlar una zona que consideran estratégica por la Troncal del Caribe y la Sierra Nevada de Santa Marta.

Como se resalta en esta Alerta Temprana: “El interés del Egc por obtener el control territorial de la Troncal del Caribe y la Sierra Nevada de Santa Marta ha colisionado con el de las Autodefensas Conquistadoras por mantener el control en estos mismos lugares, lo que configura una dinámica de disputas intermitentes y constituye el principal factor de violencia en estos territorios durante los últimos años”.

En el mes de diciembre se emitió la Alerta Temprana 020-25, que abarca municipios de La Guajira, Cesar y Magdalena, donde la población civil se encuentra en riesgo porque el control del territorio es un objetivo de ambos grupos paramilitares en su disputa por los corredores estratégicos.

Como señala el documento, esta zona tiene un alto valor estratégico para los actores armados. Por un lado, la Sierra Nevada y sus alrededores concentran sus rentas criminales debido a la intensa actividad económica. Por otro lado, la Troncal del Caribe —que bordea la Sierra y conecta con varios puertos marítimos— resulta clave para el narcotráfico, el tráfico de armas y el contrabando. En este territorio habitan múltiples poblaciones, entre ellas comunidades afrodescendientes y cuatro pueblos indígenas para los que la Sierra es un lugar sagrado.

Según Ángela Olaya, directora de la organización Conflict Responses, el interés sobre esta zona es porque nuevamente se están activando rutas antiguas de economías criminales en La Guajira, pero especialmente en el norte del departamento, por la zona de frontera.

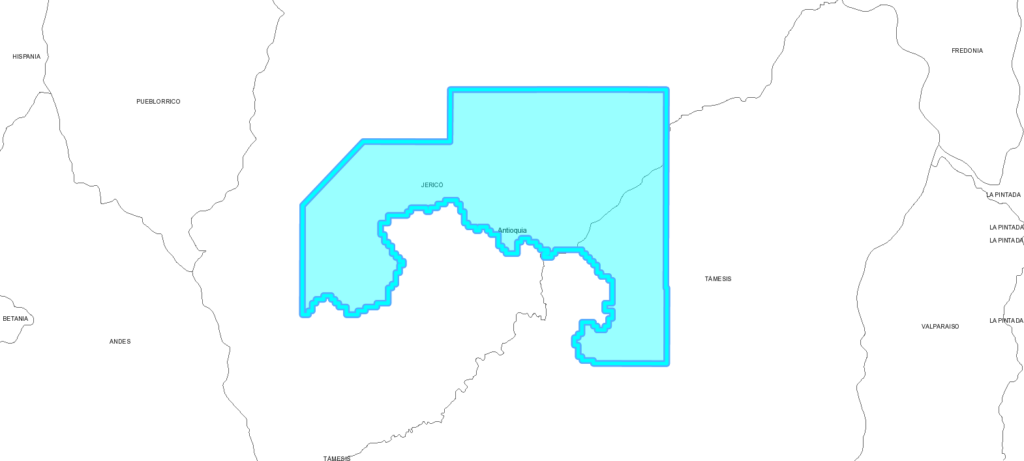

La Alerta Temprana advierte sobre distintos riesgos derivados de las acciones de los grupos paramilitares en La Guajira y en municipios ubicados en su zona de frontera. Sin embargo, identifica como territorios en disputa a San Juan del Cesar, Riohacha y Albania, en La Guajira, y a Zona Bananera y Aracataca, en Magdalena.

A inicios del mes de febrero los habitantes de San Juan del Cesar y Riohacha recibieron la noticia de que los carnavales que se celebrarían a mitad de mes fueron cancelados. Las administraciones municipales tomaron esta decisión como medida preventiva frente a la situación de orden público en el departamento.

Al mismo tiempo, en municipios como San Juan del Cesar la población adoptó medidas como el cierre temporal de locales comerciales y la suspensión nocturna del servicio de mototaxis, motivadas por el temor generado por una decena de panfletos que en las últimas semanas han circulado firmados tanto por el Egc como por las Acsn, en los que se hacen señalamientos y amenazas directas.

Que esta disputa se concentre en el sur del departamento no es fortuito. Así lo señalan investigadores del Cinep: “los municipios que se encuentran en el sur de la Guajira conectan con dos territorialidades que son absolutamente estratégicas”, dicen.

Por un lado, se encuentra la serranía del Perijá que permite tener poder sobre la frontera con Venezuela, pero, además, a través de esta se genera un corredor hacia el Cesar y el Catatumbo. Por el otro lado, aparece la Sierra Nevada que genera dominio sobre la Troncal: “ahí hay un interés muy fuerte de control político, militar y armado de los actores en esta zona”, afirman.

Según el Cinep, esta disputa no es nueva: es la materialización de intereses y tensiones que se arrastran desde hace años. En 2024 se conoció el ingreso del Egc a la Sierra, un territorio donde las Acsn eran el actor hegemónico. Luego, en febrero de 2025, se registró una primera incursión de las Acsn en municipios por fuera de su zona de dominio —como Maicao, Albania, Hatonuevo, Barrancas y San Juan del Cesar—. “El mensaje político era: estamos acá, este es nuestro corredor y lo controlamos”, afirman los investigadores.

Este conflicto se presenta en un momento en el que ambas estructuras tienen estrategias de expansión. Por un lado, el Egc —que en La Guajira hace presencia a través del Frente José Francisco Morelos Peñate del Bloque Nelson Darío Hurtado Simanca— adelanta un proceso de fortalecimiento político-militar a nivel nacional. Así lo afirma Ángela Olaya, directora de Conflict Responses, quien señala que en 2022 tomaron la decisión de ejecutar una estrategia de expansión contundente. En el caso de La Guajira la ruta la han trazado desde el departamento de Cesar, a través de municipios del sur en los que no hay presencia de las Acsn, lo que ha hecho que sus intereses se concreten de manera más sencilla.

Por su parte, las Acsn operan a través del Frente Javier Cáceres e históricamente han funcionado como actores hegemónicos en las partes altas y bajas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Tienen control en Dibulla y la Troncal del Caribe. No obstante, desde el año pasado se ha alertado de un movimiento de este grupo hacia el sur, en los municipios del mismo departamento, pero también se conoce que ahora tienen presencia en el Catatumbo, especialmente en el municipio de Ocaña, en donde también libran una disputa con el Egc.

Las acciones de estas estructuras paramilitares se dan en un contexto de fortalecimiento de los grupos armados ilegales en el país. A finales del mes de enero, la Fundación Ideas para la Paz advirtió que el año inició con un deterioro de la situación de seguridad, marcado además por el aumento del número de combatientes de estos grupos hasta en un 23 por ciento. Justamente, el Egc es el grupo que más ha reclutado últimamente, con 2.500 nuevas personas.

La presencia de los grupos paramilitares en La Guajira ha dejado huellas invisibilizadas tanto en el territorio como en la población civil. Ahora, con una disputa como la que se vive, los riesgos se incrementan por la posible ocurrencia de hechos violentos —como homicidios y amenazas—, pero también por desplazamientos forzados, confinamientos y otras acciones que hacen parte del repertorio de los grupos armados para ejercer control.

La zona que Egc y Acsn disputan actualmente es hogar de cuatro pueblos indígenas —Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo—, población para la cual la Sierra es un sitio sagrado y que ahora enfrenta las desarmonías que deja la guerra: “los pueblos indígenas históricamente hemos buscado que se proteja el territorio”, afirma Camilo Niño, líder del pueblo Arhuaco.

Para él, la violencia en su territorio ha generado impactos directos, como la pérdida de gobernabilidad y de autonomía. “En la Sierra, por ejemplo, anteriormente quienes mandaban eran las autoridades, pero después llegaron los grupos y dijeron: ‘Bueno, aquí hay que organizarse y hay que hacer tal cosa y hay que arreglar los caminos, quien no vaya se entiende es con nosotros’”. Entonces, rompe un tema de tejido social, cultural, político, espiritual. Hay una afectación directa”, señala Niño.

A esta situación que se ha presentado durante años, se suma de manera reciente la anulación del Decreto 1500 de 2018 que establecía la Línea Negra, una área trazada alrededor de la Sierra Nevada que conecta un conjunto de sitios sagrados para los pueblos indígenas entre los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira. Este decreto daba mayor autonomía a los pueblos sobre su territorio y lo blindaba de intereses externos. Como señala Camilo Niño, aunque esto no significa que la Línea Negra desaparezca, se “crean nuevas amenazas al territorio, nuevas intervenciones y es mucho más compleja la exigencia. Esto lo que puede es exacerbar el conflicto”.

Los temores de los pueblos indígenas tienen sustento en los intereses económicos que existen sobre el territorio. Como lo señalan investigadores del Cinep, actualmente en La Guajira hay 127 solicitudes mineras, es decir, hay un alto interés de explotación minero-energética en un territorio con un conflicto armado activo, lo que genera alertas porque, afirman, en el pasado ambos factores se han juntado y la violencia termina siendo utilizada como estrategia de despojo territorial.

“En estos momentos tú encuentras comunidades que se encuentran sitiadas, confinadas, desplazadas, atemorizadas, pero a su vez encuentras intereses extractivos sobre transición energética. Cuando cruzas estas variables de ordenamiento territorial, identificas que hay un traslape entre los corredores donde se están moviendo los actores armados y estos intereses minero-energéticos”, afirma el Cinep.

Si bien los investigadores señalan que por ahora no puede demostrarse una relación directa, sí identifican un patrón de violencia que ya se ha presentado en otros momentos en La Guajira y que ahora, por ejemplo, se repite en el corregimiento de Cañaverales, en San Juan del Cesar. Allí sus habitantes han resistido la llegada de un proyecto de minería de carbón de la empresa turca Best Coal Company, pero —según el Cinep— desde septiembre de 2025 comenzaron los escenarios de riesgo con la aparición de panfletos.

“Los actores armados seguramente van a presionar la zona porque Cañaverales no solo tiene esta riqueza, si se quiere, en términos extractivos de carbón, sino que sus suelos son ricos en cobre y en minerales para la transición. Es un corredor estratégico importante”, señala el Cinep.

A este contexto se suma un factor de riesgo importante que es la presencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en la zona de frontera con Venezuela, sobre la Serranía del Perijá. Después del 3 de enero de este año, con la captura de Nicolás Maduro, habitantes de esta zona afirman que han visto el paso de combatientes armados que se ubican especialmente en los lugares donde están los pasos fronterizos irregulares.

En una zona en disputa, este hecho genera alerta, especialmente después del paro armado de diciembre de 2025, en el que el ELN mostró capacidad para realizar al menos 12 acciones en La Guajira —entre hostigamientos, atentados y acciones intimidatorias en las vías del departamento—. Según el Cinep, es probable que a la disputa hoy abierta entre las dos estructuras paramilitares se sume esta guerrilla como un tercer actor. “Es muy probable que este actor entre en una disputa, además porque es innegable que el Eln ha venido creciendo y ha tomado una fuerza importante. Lo que vamos a tener es probablemente un nuevo escenario de confrontación”, afirman.

En las últimas semanas en municipios como San Juan del Cesar hay alta presencia de la fuerza pública para contrarrestar los hechos violentos de los últimos meses. Sin embargo, los habitantes continúan a la espera de acciones de fondo para mitigar una disputa álgida como la que están enfrentando y para prevenir los riesgos frente a los nuevos escenarios posibles. Consonante contactó al secretario de Gobierno de la Gobernación de La Guajira para conocer su análisis y las medidas adoptadas frente a esta situación, pero al cierre de este artículo no obtuvo respuesta.

Todas las tardes Alba Melgarejo se sienta bajo el árbol de cotopríx e inicia su ritual. Con las manos experimentadas y marcadas por años de trabajo, revisa el maíz y escoge los mejores granos. Después, los cocina y los muele con la ayuda de sus nietos, una manera de mantenerlos ocupados y también de sembrar en ellos un conocimiento que ya es tradición familiar.

Todo esto ocurre en una tranquila esquina de El Tablazo, una vereda de San Juan del Cesar. Allí Melgarejo monta su parrilla y enciende con paciencia el fogón, pero también lo hace con firmeza, la misma que la llevó a crear este pequeño negocio el año pasado, movida por dos razones que la acompañan cada día: distraerse de las dificultades y apoyar a una de sus hijas.

La fórmula es siempre la misma: maíz, leche, sal y queso. Mezcla todo y lo amasa, forma unos círculos casi perfectos que terminan sobre las brasas calientes. Este proceso, ya de por sí extenuante, se ha vuelto más difícil en las últimas semanas.

Para comprar queso tiene que ir hasta el corregimiento de Cañaverales: “aquí no hay por el verano”, explica. La sequía ha golpeado la producción local, ha encarecido los ingredientes y la obliga a rebuscar el queso en San Juan y en los pueblos cercanos.

Un kilo que antes costaba 12.000 pesos hoy puede llegar a 30.000. Y no es solo eso: el carbón, indispensable para el fogón, también se ha vuelto más caro.

Aunque en este momento en San Juan del Cesar cada arepa cuesta 2.500 pesos, ella mantiene el precio en 2.000, dice que así se asegura de venderlas rápido y, además, entiende la difícil situación económica de muchos de sus clientes. El aumento del precio del queso afecta tanto a su negocio como a las familias de la región, donde este alimento es parte esencial de la dieta diaria.

Actualmente, La Guajira atraviesa su periodo seco, que suele extenderse de diciembre a abril. Sin embargo, este año las lluvias han sido aún más escasas. La sequía ya se nota en la reducción de los pastos: hay menos y su calidad ha disminuido, incluso cuando el calendario apenas empieza a correr.

“Los pastos secos no son iguales a los frescos; los animales producen más leche cuando el pasto es palatable”, explica Rita Mindiola, coordinadora de la oficina de Gestión del Riesgo de San Juan del Cesar.

El verano prolongado ha reducido la calidad del pasto y, con ello, la cantidad de leche que producen las vacas. Enrique Orozco, campesino productor de leche, lo resume así: “En invierno, con 60 kilos de pasto, una vaca puede dar entre cuatro y ocho litros. En verano, con esa misma cantidad, apenas llegamos a dos o tres litros y medio”.

Además, dice que sin suplementos alimenticios la producción de leche disminuye, lo que encarece el queso, principal derivado lácteo de la región. Los pequeños productores recurren a forrajes tradicionales —pasto de corte, trupío, algarrobilla, tusa, caña de maíz y hasta mango— porque la suplementación comercial es demasiado costosa. “El concentrado está caro, y para el pequeño productor eso es difícil”, afirma.

A pesar de la baja en la producción, Enrique Orozco aclara que no hay escasez de leche en el mercado, sino un problema mayor: la competencia con productos importados.

“Mientras a nosotros nos pagan máximo 2.000 pesos por un litro de leche cruda, en el supermercado venden leche importada a 4.000 o 5.000 pesos, y a veces ni siquiera es un litro completo”.

En San Juan del Cesar, el queso tiene fama de tesoro. Tanto así que la gente lo llama el oro blanco. Un joven del municipio lo cuenta entre risas, mientras recuerda una escena común en las calles del pueblo: “Si uno va por ahí con un tablón de queso, enseguida le dicen: — ¡Cuidado, muchacho, que lo que llevas ahí es oro!”.

Ese comentario se lo hicieron una tarde en la que había salido a hacerle un mandado a su mamá. Caminaba con el queso envuelto en una bolsa cuando un vecino lo detuvo para advertirle —en tono de broma, pero con bastante verdad— que cargaba algo tan valioso como el oro. Con los precios actuales, no resulta difícil entender por qué el queso se ha ganado ese apodo en el sur de La Guajira.

Los consumidores sienten el golpe en el precio del queso costeño que hoy ronda entre 25.000 y 30.000 pesos el kilo. Enrique Orozco lo explica con el conocimiento que le ha dado su oficio: “Eso es por el clima. Para hacer queso se necesita leche, y si hay poca leche todo sube”.

También señala que los quesos procesados del supermercado —hechos con lactosuero y leche en polvo— no compiten en sabor ni tradición con el queso criollo, pero sí afectan el mercado porque son más baratos de producir.

A eso se suma que los clientes se han vuelto más exigentes, lo que vuelve cada vez más difícil atender todas las demandas: “Los hipertensos piden queso con menos sal. Los de panadería y arepas lo quieren más duro y salado. El que tiene problemas de salud paga mejor, pero pide más”, afirma.

La sostenibilidad del pequeño productor está en riesgo. Orozco tiene diez vacas, pero solo tres están dando leche. “Con esas tres saco 12 litros al día. Eso me da kilo y medio de queso, no más”, dice.

Además, indica que este contexto de dificultades por las variaciones del clima se hace más complejo por la falta de apoyo institucional: “Ni alcaldía, ni asociaciones, ni gobierno. Aquí todo se maneja empíricamente. Uno trabaja con higiene y calidad por respeto al consumidor, pero apoyo no hay”.

Su voz resume la preocupación de muchos en la región: “El clima nos afecta, pero más nos afecta competir con productos que vienen de afuera. Nosotros seguimos produciendo, pero cada vez es más duro”, dice.

Según Rita Mindiola, la administración municipal trabaja con entidades como el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y Agrosavia para capacitar a los pequeños productores en prácticas de preparación para el verano, como el establecimiento de pasturas, la elaboración de silos y ensilajes y la producción de bloques multinutricionales con materiales de la finca.

Aunque en ocasiones se gestionan donaciones de forraje y silo a través de asociaciones ganaderas, Mindiola aclara que no alcanzan para los cerca de 1.400 pequeños productores del municipio. “El municipio no tiene recursos para comprar alimento para todos; por eso insistimos en que el productor se prepare durante la época de lluvia”, señala.

La sequía, además de restringir el acceso al agua, golpea de lleno la economía local, sobre todo entre enero y marzo, los meses más secos. La caída en la producción de leche y el encarecimiento del queso dejan al descubierto la fragilidad de la cadena productiva en el sur de La Guajira, en un contexto de alta variabilidad climática y de escasa preparación tanto de los productores como de la institucionalidad.

Aún quedan varios meses de sequía en San Juan del Cesar. Mientras tanto, muchas familias tendrán que buscar alternativas para conseguir un alimento esencial en su dieta y que hoy, incluso, supera con creces el precio de productos tradicionalmente costosos como la carne de res.

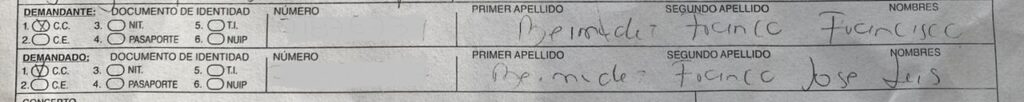

El 23 de enero el municipio de Fonseca amaneció sin alcalde. El día anterior, el Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección de Micher Pérez Fuentes para el período 2024-2027, decisión que es definitiva y que obliga a organizar elecciones atípicas para elegir un nuevo alcalde que ocuparía el cargo hasta el 2027.

Esta decisión se tomó después de meses de espera. Si bien el 6 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo de La Guajira dejó en firme la elección de Pérez, con la reciente decisión el Consejo de Estado revocó la sentencia después de estudiar la demanda interpuesta por el abogado José Manuel Abuchaibe Escolar, el exalcalde Enrique Luis Fonseca Pitre y Diana Patricia Quintero Echávez.

El fallo está motivado en los hechos que ocurrieron durante las elecciones locales del 29 de octubre de 2023. Ese día, varias personas ingresaron de manera violenta a tres puestos de votación de la zona urbana y del corregimiento de Conejo, donde destruyeron y robaron el material electoral. Aunque la fuerza pública recuperó parte del material de 12 mesas y lo dejó a disposición de la comisión escrutadora, se generó la duda sobre la validez y transparencia de las votaciones.

Esta situación alteró por completo la jornada ya que, además, ante el temor por lo ocurrido otros puestos de votación fueron abandonados por los jurados y se perdió la cadena de custodia sobre las papeletas. Debido a que 41 mesas resultaron afectadas, la Comisión Escrutadora Departamental decidió no declarar la elección de alcalde y del Concejo Municipal. La gobernadora encargada fijó la fecha de nuevas elecciones, que se realizaron el 17 de diciembre del 2023 y de las cuales salió ganador Micher Pérez.

Este proceso electoral fue demandado por un grupo de personas que consideraron la existencia de irregularidades, pero el 6 de agosto de 2024 el Tribunal Administrativo de La Guajira negó la nulidad.

El caso llegó al Consejo de Estado, cuya reciente sentencia dio un giro completo a las decisiones tomadas desde las elecciones de 2023. Por un lado, revocó la decisión del Tribunal Administrativo de La Guajira que había dejado en firme la elección de Micher Pérez; en consecuencia, este perdió el cargo de alcalde y se deberá convocar una nueva jornada electoral.

Además, encontró problemas en la competencia de las instancias que tomaron decisiones desde el primer momento, como el caso de la Comisión Escrutadora Departamental de La Guajira, argumentando que esta: “actuó sin competencia para abstenerse de declarar la elección del alcalde de Fonseca, periodo 2024-2027, celebrada el 29 de octubre de 2023 y ordenar repetirla en su totalidad, en una fecha posterior”. Con este y otros argumentos, se da reversa e invalidan las acciones que se tomaron en 2023 para convocar a las primeras elecciones atípicas en las que Pérez fue ganador.

Una vez conocida la sentencia, el ahora exalcalde de Fonseca se pronunció a través de un comunicado en el que señala:

“He sido notificado del fallo del Honorable Consejo de Estado, mediante el cual se anula mi elección como alcalde del municipio de Fonseca. Como ciudadano respetuoso de la Constitución y la ley acepto esta decisión judicial, aunque no la comparta en su fondo. Respeto la justicia, sin renunciar a la verdad. Acepto el fallo porque creo en las instituciones y en el Estado de derecho, pero también con absoluta convicción que mi llegada a la Alcaldía fue el resultado de la voluntad popular expresada de manera libre y democrática en las urnas”.

Consonante tuvo la oportunidad de hablar con Micher Pérez en octubre del 2024, en un momento en el que eran fuertes los rumores sobre su salida del cargo. En la entrevista Pérez manifestó la incertidumbre sobre su futuro y las dificultades que atravesó desde el primer momento: “pienso que me han colocado muchas talanqueras y demandas, al principio tuve que defenderme de nueve tutelas que interpusieron, ahora tenemos cuatro demandas. Que hoy sale Micher, que mañana me tumban, pero yo no estoy preocupado por eso, mi preocupación es sacar a Fonseca adelante, lo demás yo se lo dejo a los entes de control, ellos decidirán quién tiene la razón”.

En entrevista con el abogado Roberto Carlos Daza Cuello, defensa de Micher Pérez, este afirma que el proceso tiene ambigüedades jurídicas y que, a su parecer, se está cometiendo una injusticia. “La nulidad de mi defendido no obedece a una inhabilidad personal ni a la comisión de irregularidades atribuibles al entonces mandatario, sino a presuntas fallas administrativas imputables a delegados de la organización electoral. En ese sentido, califico como contradictorio que el propio Estado convoque a elecciones y posteriormente invalide sus resultados por error que no son responsabilidad del candidato elegido”, afirma Daza.

Además, agrega que están evaluando interponer acciones de tutela contra la sentencia y activar todos los mecanismos legales para pedir aclaración o adición sobre este fallo.

Esta noticia comenzó a generar movimiento en los partidos políticos del municipio, especialmente en aquellos interesados en que prosperara el proceso de nulidad. Es el caso del movimiento político Podemos. En declaraciones a la emisora Cardenal Stereo, Hamilton Raúl García Peñaranda, exalcalde de Fonseca y líder de Podemos, afirmó que se encuentran realizando reuniones para analizar los efectos del fallo y definir el candidato que participará por su movimiento en las elecciones atípicas.

En Fonseca ya suenan algunos nombres de personas que estarían interesadas en ser candidatos. Por ahora solo se han hecho públicas las aspiraciones de Podemos, que postulará a Flor Elvira García Peñaranda, quien es hermana del jefe político de este movimiento.

Aunque no se ha hecho oficial, se mencionan como posibles candidatos a Lewis Moya Vega, quien pertenece al grupo político Avanzar, que fue determinante en la elección de Micher Perez. También se habla del médico fonsequero Oscar Romero Plata, del partido Conservador, que en anteriores oportunidades ha sido candidato a la Alcaldía y a la Asamblea Departamental.

Sin embargo, uno de los aspectos que más ha generado polémica, es la posibilidad de que Micher Pérez se presente nuevamente como candidato, aprovechando una ventana jurídica que queda abierta en este proceso. Como dice el exmagistrado Álvaro Alirio Montero, los efectos de la sentencia de nulidad tomada por el Consejo de Estado son hacia atrás, es decir, tienen efecto en el caso puntual de las elecciones de 2023: “si Micher se inscribe, nadie lo puede detener y si resulta elegido se posesiona”. Sin embargo, agrega que el Consejo de Estado puede pedir que se consideren efectos posteriores a su elección y en ese caso estaría inhabilitado. Pero esto de momento no es claro, por lo que si lo decidiera puede ser candidato.

José Manuel Abucheaba, uno de los abogados de la parte demandante considera que en este momento “se quiere formar una controversia sobre los efectos del fallo del Consejo de Estado”, especialmente frente a la posibilidad de que Micher Pérez se presente nuevamente como candidato en las elecciones que se deben programar: “ya la demanda está sobre el tapete y harán claridad de que era imposible que una persona que ejerció autoridad administrativa como alcalde en los 12 meses anteriores, manejó presupuesto, hizo todo lo que es un poder decisorio como alcalde, ofrezca garantías, transparencia e igualdad para competir con otro candidato”, afirma. “Ya Micher salió, él tiene que entender que no puede aspirar, se entendería inclusive que es una reelección de él. Insisto en que se está jugando con las normas legales”, agrega.

Frente a esta posibilidad, Roberto Daza, abogado de Micher Pérez, señaló: “En cuanto a si mi apoderado participaría en unas eventuales elecciones atípicas, no he sido consultado formalmente sobre esta opción y, hasta el momento, no se ha emitido recomendación alguna al respecto. En este momento nos encontramos analizando el alcance del fallo y los pronunciamientos que emita el Consejo Nacional Electoral antes de fijar una decisión definitiva”.

Consonante conversó con la registradora municipal Cecilia Linares sobre la responsabilidad de la Registraduría ante las futuras elecciones atípicas en Fonseca. Aunque afirmó que no está autorizada para dar declaraciones al respecto, ya que solo puede hacerlo la Registraduría departamental, sí aclaró que ante su despacho no ha llegado notificación alguna sobre el caso de nulidad de las elecciones en las que resultó elegido como alcalde el señor Micher Perez Fuentes.

Esta notificación es un paso fundamental para dar vía libre a las elecciones, pues después de que el Consejo de Estado notifique de manera formal sobre la nulidad a la Gobernación de La Guajira, se contará con un plazo de 60 días calendario para programar las nuevas elecciones, como lo demanda el Código Electoral.

Por ahora Fonseca se encuentra en un limbo, con Pérez fuera de la alcaldía y sin alcalde encargado. Eso sí, con muchos rumores sobre los posibles candidatos, pero sin claridades sobre el futuro de las elecciones.

Dora Ester García recuerda para que no se borre lo único que todavía existe. Madre. Trabajadora independiente. Lideresa. Pero, antes que todo, alguien que se niega a aceptar la desaparición como punto final. Dice —o podría decir— que la memoria es lo último que se pierde. Quizás porque es lo único que no han logrado llevarse.

Recordar es repetir un nombre.

Recordar es decirlo en voz alta.

Recordar es no permitir que se vuelva estadística.

Su hijo se llamaba Glauber Edirne Aguirre García. Pero casi nadie lo llamaba así. Para los amigos, para la familia, era Babe. Tenía 22 años: esa edad que todavía no sabe que puede terminar de golpe, sin explicación, sin despedida.

El 8 de marzo de 2007 salió de su casa en el barrio San Martín, en Leticia, Amazonas. Salió para verse con sus amigos. Salió como salen los jóvenes en una ciudad pequeña: sin miedo, sin planes largos, sin imaginar que esa noche iba a convertirse en un agujero.

Desde entonces, no volvió.

No hay un cuerpo.

No hay una escena clara.

No hay una respuesta.

Hay una madre que recuerda. Y en ese gesto —mínimo, obstinado— intenta que su hijo no desaparezca del todo.

“Era un artista empírico”, dice Dora Ester García, y al decirlo intenta traerlo de vuelta. Desde muy pequeño le gustaba dibujar. Pasaba horas mirando caricaturas: los Looney Tunes, el demonio de Tasmania —ese torbellino indomable— era su favorito. Dibujaba como vivía: dejando su firma en cada trazo, apropiándose de los muros, de las calles, de cualquier espacio libre. Pintaba cuando podía, en los ratos que no estaban ocupados por nada urgente.

No le gustaban los problemas, recuerda su madre. No se metía con nadie. Tal vez por eso tenía tantos amigos. Tal vez por eso todavía hay quienes lo nombran.

Pero todo eso quedó suspendido aquel día de marzo.

Desde entonces, en la casa empezó a instalarse otra cosa: la intriga, la incertidumbre, el miedo que no se va. No encontrar una señal, no saber qué había pasado con su hijo, fue abriendo un dolor lento, persistente, que no cicatriza. Un dolor hecho de silencios.

“Fue y ha sido muy duro”, dice Dora Ester. “Muy difícil no sentirlo, no escucharlo, no poder hablar con mi hijo”. Lo dice sin énfasis, como quien ya no necesita exagerar para que se entienda. “Nadie sabe lo que he tenido que vivir”.

Y en esa frase —nadie sabe— cabe todo lo que falta.

Las denuncias se pusieron desde el comienzo. Primero en la Policía. Después en la Fiscalía. No pasó nada. O, peor: no pasó nadie con una respuesta. Entonces Dora Ester García empezó a buscar sola.

Era otra época, recuerda. La violencia estaba marcada en el territorio. Tan marcada que buscar a un hijo significaba, muchas veces, recorrer la muerte. Iba con los otros hijos a mirar cuerpos. A reconocerlos. A descartar. No era él. Nunca era él.

Cualquier rumor se volvía una pista. Cualquier comentario, una dirección posible. No importaba la distancia ni el cansancio: ella iba. Hasta que el cuerpo empezó a ceder. Hasta que la fuerza se iba agotando. Porque la incertidumbre —dice— es el peor de los sufrimientos: no saber, no cerrar, no terminar.

Y, sin embargo, sigue. “Mi amor ha sido tan fuerte que mi lucha persiste”, dice.

Durante muchos años, Dora Ester García buscó sola. O, mejor dicho, acompañada apenas por la obstinación. Pero algo empezó a cambiar.

Desde 2024, su caso entró en la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. La UBPD. Un nombre largo para una tarea compleja: buscar a quienes no están. A través de esta entidad, en alianza con la Defensoría del Pueblo, se puso en marcha una estrategia que convirtió el dolor en gesto público. Pintaron un mural. Lo llamaron Las cuchas tienen razón. Un nombre provocador, casi una declaración. Cada región lo adaptó a su manera, como si la memoria también tuviera acento local, explica Angélica Corredor, profesional especializada de la Defensoría.

Ese proceso abrió otra puerta: el primer encuentro de mujeres buscadoras. Un espacio para verse, para escucharse, para reconocerse en el relato ajeno. Para entender que lo que parecía una tragedia privada era, en realidad, una historia compartida.

“No siempre es fácil hablar”, dice Dora Ester. “Esto da temor. Es un tema muy sensible, muy complicado”. Lo dice con cuidado, como quien todavía mide el riesgo.

“Pero reconocer que a otras madres les ha pasado lo mismo me da fuerza. Me siento acompañada. Ya no lucho sola. Podemos unirnos y seguir juntas en esta búsqueda por la verdad”.

La soledad, al menos por momentos, empieza a romperse.

Pese a todo, aún faltan garantías para que este proceso de encuentro pueda conformarse como una red de mujeres buscadoras del Amazonas. La falta de comunicación, las dificultades para el transporte y el poco acompañamiento para la estructuración de este proceso ha impedido que se dé inicio. Las mujeres no pierden la esperanza de que esto se vuelva una realidad, de hecho, lo ven como una necesidad.

“Yo quiero y estamos bregando para sacar el grupo adelante. Al enterarnos de que somos un conjunto las que vamos por el mismo camino, siento que esto se puede volver una cadena que permanezca unida y pueda seguirse tejiendo [...] que con esfuerzo y resistencia, podamos derrumbar estos obstáculos y se pueda conformar nuestro grupo”.

El conflicto armado en Colombia dejó heridas. Algunas sangran a la vista. Otras no. Sobre todo esas que ocurrieron donde casi nadie miraba. Territorios donde el dolor no hizo ruido, donde la violencia se volvió costumbre y el silencio, una forma de supervivencia.

El Amazonas es uno de esos lugares. Un departamento que rara vez aparece en los relatos canónicos del conflicto, como si la guerra hubiera pasado de largo por la selva. Como si el verde alcanzara para taparlo todo.

Pero la violencia también estuvo allí. Desde hace décadas. No siempre con grandes combates ni titulares ruidosos, más bien con hechos que erosionan despacio: el desplazamiento forzado, las amenazas, los homicidios, la desaparición forzada. Según la Unidad para las Víctimas, 4.445 personas han sido reconocidas como víctimas del conflicto armado en el Amazonas. Un número que parece pequeño en el mapa nacional, pero que en el territorio se multiplica en ausencias, en familias rotas, en búsquedas que no terminan.

La guerra, incluso cuando no se ve, deja marcas. Y algunas tardan años en nombrarse.

Aunque las cifras son menores a las registradas en otros lugares del país, no hay duda de que existen impactos y que miles de vidas han sido afectadas de formas muy diferentes por la guerra. Como lo señala el Centro de Memoria Histórica (CNMH), es necesario comprender las diferentes formas de daño que se han ocasionado, que van desde lo emocional y psicológico, hasta lo moral, lo político y lo sociocultural.

“Estos daños, suelen medirse por el número de muertos o la destrucción material que estas provocan, pero la perspectiva de las víctimas pone en evidencia los efectos incuantificables. Pues, estos daños han alterado profundamente los proyectos de vida de miles de personas y familias; han cercenado las posibilidades de futuro a una parte de la sociedad y han resquebrajado el desarrollo democrático”, señala el CNMH. Uno de los hechos que es poco evidente en este contexto de silenciamiento es la desaparición forzada. Según la Comisión de la Verdad, este es uno de los “hechos victimizantes con poca documentación”. Además, señala el CNMH, que la desaparición forzada ha sido un hecho poco documentado. Por ejemplo, antes de la década del 2000, la Desaparición Forzada de Personas o DFP no lo reconocía como delito, sino que registraba estos casos de diferentes maneras. Fue con la Ley 589 que se empezó a declarar este fenómeno como un delito.

La desaparición forzada implica privación de la libertad de una o varias personas. Según la Comisión de Búsqueda se hace “mediante cualquier forma (aprehensión, detención o secuestro), seguida de su ocultamiento, o de la negativa de reconocer dicha privación de libertad, privándola de los recursos y garantías legales”.

Hacer un diagnóstico de este hecho no es fácil. En medio del conflicto no es un hecho fácil de denunciar. En un trabajo detallado de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD),realizado en el año 2025, se revisaron 21 bases de datos con lo que se logró una actualización de los registros a nivel nacional. Resalta que hubo “un aumento significativo de solicitudes de búsqueda con 5.982 nuevos casos, donde la cifra pasó de 126.895 a 132.877 personas dadas por desaparecidas”.

En el Amazonas hay números. Pocos. O, mejor dicho, insuficientes. En el sistema de información aparecen registradas 105 solicitudes. Ciento cinco. Pero nadie cree que ese sea el número real.

“Somos conscientes de que hay un altísimo subregistro que no está documentado”, dice Liseth Escobar, profesional de Diálogo y Tejido Social de la Unidad de Búsqueda en el Amazonas. Lo dice sin rodeos, como quien sabe que el problema no es la falta de cifras sino todo lo que queda fuera de ellas.

El territorio explica el silencio. El Amazonas es inmenso, selvático, atravesado por ríos que son caminos lentos. El transporte es, casi siempre, fluvial. Llegar cuesta tiempo, dinero, fuerza. En muchas zonas no municipalizadas no hay oficinas, no hay funcionarios, no hay puertas donde tocar. No hay a quién pedirle acompañamiento ni orientación.

Entonces las historias no se registran. No porque no existan, sino porque no encuentran dónde decirse.

“Esto ocurre por razones estructurales”, explica Escobar. Y nombra la principal: la ausencia del Estado. Esa ausencia que no dispara, pero deja hacer. Que no aparece en las estadísticas, pero explica por qué tantas personas nunca presentan una solicitud. Por qué tantas búsquedas empiezan —y a veces terminan— en soledad.

Más allá de las cifras, la desaparición forzada no se deja medir. No cabe en tablas ni en informes. Su impacto vive en otra parte: en las preguntas que no se responden. ¿Dónde está? ¿Está vivo? ¿Por qué se lo llevaron? Preguntas que se repiten durante años, a veces durante toda una vida, sin encontrar eco.

En el Amazonas, cientos de familias siguen buscando respuestas. Y muchas veces son ellas mismas quienes inician la búsqueda, sin acompañamiento, sin protocolos, sin respaldo institucional. Buscan porque nadie más lo hace. Porque esperar también cansa.

En la mayoría de los casos, la búsqueda tiene rostro de mujer. Madres, hermanas, esposas, abuelas, hijas. Mujeres que sostienen la ausencia y, al mismo tiempo, la pelea contra el olvido.

La Unidad para las Víctimas lo dice así: ellas cuidan a quienes no están, defienden su buen nombre, dignifican su memoria, participan en movilizaciones y exigen justicia. No como heroínas abstractas, sino como mujeres empujadas a un lugar que no eligieron.

Buscan porque amar a alguien desaparecido es no resignarse nunca. Porque, incluso cuando todo falta, queda la memoria. Y con ella, la obstinación de seguir preguntando.

Las mujeres buscadoras en Colombia, además de llevar a cuestas el dolor de la desaparición de sus seres queridos, asumen un rol en el que se enfrentan a múltiples riesgos como desplazamientos, amenazas, secuestros, detenciones arbitrarias, exilio y en algunos casos, violencia sexual, lo que provoca afectaciones a su salud e integridad. Tomando en cuenta estos impactos, en el año 2024 se decreta la Ley 2364, la cual busca que “el Estado les brinde garantías y condiciones de seguridad a partir de la adopción de medidas que reconozcan su derecho a la búsqueda, así como a la sensibilización, visibilización, reparación, atención y protección; integrando enfoques de género étnicos e interseccionales para mejorar sus condiciones de vida”.

Esta Ley reconoce el papel fundamental de las mujeres en los procesos de búsqueda. Muchas veces deben hacerlo solas, pero van encontrando a otras mujeres con historias similares, con las cuales van sumando esfuerzos y construyendo procesos en un camino incierto y difícil.

El tejido social se va constituyendo en una de las herramientas más poderosas en el proceso de búsqueda y de esclarecimiento de la verdad. Según la Unidad para las Víctimas, https://www.unidadvictimas.gov.co/especiales/DiaMujeresBuscadoras2024/index.html “estos procesos que lideran las buscadoras son esenciales para que la sociedad y el Estado reconozcan este crimen, lo repudien y avancen en acciones concretas para la búsqueda y la reparación de las y los desaparecidos y sus familias”.

Alrededor de la desaparición se ha ido levantando un entramado de instituciones. Naciones Unidas. La Defensoría del Pueblo. La Fiscalía General de la Nación. La Jurisdicción Especial para la Paz. Y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, creada tras el Acuerdo de Paz de 2016. Nombres largos para una tarea que sigue siendo frágil.

La UBPD tiene un mandato particular: trabaja bajo confidencialidad y no busca culpables. Busca personas. Su objetivo es iniciar procesos de búsqueda que alivien, al menos en parte, el sufrimiento de quienes durante años lo han hecho solos, sin respaldo, sin respuestas, empujados apenas por el amor y la necesidad.

Cuando una búsqueda se activa, la meta es clara: devolverle a las familias el cuerpo de su ser querido para que puedan darle un destino final con dignidad. Cerrar, si es que cerrar existe. A veces ocurre algo distinto: la persona desaparecida sigue con vida y el proceso conduce a un reencuentro. Otras veces, no. Entonces lo único posible es un informe, una reconstrucción de lo que pudo haber ocurrido.

No es justicia. No es castigo. Es, en el mejor de los casos, una forma mínimAa de verdad. Una manera de decirle a las familias que no estuvieron solas todo el tiempo.

Como lo señala la investigadora Dabeiba Lugo, de la Unidad de Búsqueda para Personas Dadas por Desaparecidas, “sabemos que hay muchas circunstancias, muy dolorosas y difíciles, en las cuales fueron desaparecidos los cuerpos, que definitivamente no nos van a permitir recuperar o dar cuenta de los cuerpos que han sido desaparecidos”.

Los retos que enfrenta esta entidad para realizar estos procesos en el Amazonas son grandes. Así lo manifiesta Liseth Escobar de la UBPD del Amazonas: “al no tener una capacidad presupuestal para el Amazonas, esto impide que no se tenga un espacio físico, retrasando los procesos, pues aunque tratamos de hacer articulación con otras entidades esto también ha sido de mucho desgaste. Los contratistas muchas veces terminan sus contratos y se frena el proceso porque hay que esperar a que llegue la nueva persona”.

En medio de estas dificultades la UBPD requiere seguir actualizando las solicitudes de búsqueda, “pero ha sido complicado, pues al no llegar a las áreas no municipalizadas esto ha generado que no se puedan escuchar las voces de esos territorios, ni hacer un seguimiento a las solicitudes ingresadas desde el año pasado” comenta Escobar.

Este proceso de búsqueda se da en un escenario de recrudecimiento de la violencia. En el Amazonas se ha identificado presencia y fortalecimiento de grupos armados ilegales, como consecuencia de la minería ilegal, el narcotráfico y la poca presencia del Estado. Una investigación reciente de Amazon Underworld, identifica que en el Amazonas hay presencia de los Comandos de La Frontera y la disidencia del Estado Mayor Central. Además, hay incidencia de los grupos armados de la frontera de Perú y Brasil.

Una investigación del medio de comunicación Mongabay, registra la presencia de 17 grupos armados en la región esto, según se resalta, ha ocasionado que “el crimen organizado esté construyendo un estado propio en la Amazonía, generando en aumento de la violencia, los desplazamientos forzados, desapariciones y homicidios”.

En estas condiciones, buscar se vuelve una tarea desproporcionada. No alcanza con encontrar a quienes faltan ni con reconstruir lo que ocurrió. También hace falta nombrar una realidad que no terminó con la firma de ningún acuerdo, que no pertenece solo al pasado y que sigue ocurriendo, silenciosa, en medio de la selva.

Por eso Dora Ester García —y con ella las otras mujeres buscadoras del Amazonas— insiste. No hablan de milagros ni de finales felices. Hablan de sostenerse juntas. De convertir la soledad en un hilo común. De hacer que el peso de la búsqueda, compartido, duela un poco menos.

Tal vez eso sea, al final, lo único posible: seguir buscando. Para que nadie desaparezca del todo.

“Tenemos las ganas, pero no los medios”, dice Cleris Perea, mientras atiende su puesto de fritos en la Casa de La Mujer, entre las calles del barrio Escolar del municipio de Tadó, Chocó. En su tono lleva las penas del conflicto que hace algunos años la desarraigó de su tierra, pero también el ímpetu de quien decidió volver sin acompañamiento, verdad o reparación. Con agilidad limpia las mesas del local, ya casi es mediodía y debe alistarse para preparar los almuerzos por los que cobra $15.000 pesos —o a veces, lo que puedan darle—. “Las ventas no es que sean acá muy buenas, las ganancias no es que sean muchas, por eso venimos mirando qué otras actividades podemos hacer”.

Perea es incansable, trabaja todos los días para buscar el sustento de sus familia, pero también encuentra motivación en su comunidad, que la ha alentado para buscar iniciativas que le permitan rescatar sus tradiciones y cuidar el medioambiente. Por eso, desde hace unos años impulsó la creación de la Asociación Ambiental, Ecológica Gestora del Arte y la Cultura (Asaegac). En la actualidad 30 mujeres hacen parte de este proceso, y además de conseguir los objetivos que las motivaron en un inicio, también sueñan con realizar otro tipo de iniciativas para las que han recibido incentivos.

La Diócesis de Istmina-Tadó las ha capacitado en gastronomía y, de hecho, el pasado mes de noviembre les donó una nevera e implementos de cocina para fortalecer la elaboración de alimentos. También, hace varios años, recibieron apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), que las formó en elaboración de artesanías y piscicultura y les donó dos máquinas de coser para impulsar un taller de modistería.

Sin embargo, no han logrado avanzar en ninguna de estas iniciativas. Las ganas no faltan, pero sí carecen de muchas cosas para que los proyectos salgan adelante: “no tenemos local, ni insumos, ni cómo pagar el transporte de las compañeras que vienen de la zona rural”, lamenta Perea. El camino no ha sido nada fácil y saben que seguirá siendo retador, aun así no pierden la esperanza de algún día concretar sus emprendimientos y seguir aprendiendo sobre liderazgo y educación financiera.

“Estamos a la espera de que la Agencia Nacional de Tierras nos facilite un terreno para poder sembrar y criar gallinas”, señala Perea. Sus palabras están llenas de sueños, que es lo que la mantiene de pie para no desistir; lo que busca es crear espacios para el bienestar de las mujeres de la organización y para que muchas otras del municipio se vinculen. La meta es mejorar la calidad de vida a través de proyectos productivos.

Las mujeres de Asaegac comenzaron a realizar labores de limpieza en Tadó en el 2023. El deterioro de los puertos, ríos y lugares turísticos de la zona urbana y rural era evidente, al igual que los efectos en quienes iban a estos lugares. “Había muchos niños que frecuentaban esos sitios y salían con alergia en la piel —por la suciedad—. Eso fue lo que me motivó a ayudar a crear esta organización”, cuenta Perea.

Fue una iniciativa propia, sin esperar nada a cambio y sin apoyo de la Alcaldía. “Solo contamos con la solidaridad de algunos comerciantes que nos dieron agua, bolsas y guantes cuando limpiábamos los puertos. Nosotras mismas compramos palas y machetes con colectas de mil o dos mil pesos”, agrega la lideresa. Con el tiempo la entidad territorial contrató una empresa para la limpieza ambiental de estas zonas y Asaegac quedó fuera de estas labores.

Desde ese momento la organización ha enfocado sus esfuerzos en fortalecer las economías familiares de las mujeres de la asociación y en trabajar por la cultura del territorio. Karina Rentería, otra de las integrantes de Asaegac, explica que han trabajado en el rescate de tradiciones gastronómicas y culturales, enseñando a los jóvenes los bailes y cantos ancestrales que sus abuelos usaban en velorios y fiestas.

“Queremos que nuestros hijos crezcan con identidad, no con miedo”, dice Rentería.

La mayoría son madres cabeza de hogar víctimas del desplazamiento. Ellas llegaron al casco urbano de Tadó después del 16 de enero de 2002, cuando cientos de familias del corregimiento de El Tapón quedaron en medio de un combate entre el Ejército y la extinta guerrilla de las Farc. Con los años, algunas víctimas retornaron e intentaron reconstruir la comunidad, otras se quedaron. “Antes del conflicto, vivíamos tranquilos. No éramos ricos, pero teníamos paz”, dice Rentería. “Dormía uno con las puertas abiertas. Uno no le temía a nada, no habían problemas”, complementa Perea.

La Ley 1448 de 2011, o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, prometió verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para quienes sufrieron los embates de la guerra. También aseguró el derecho a la participación, asistencia, restitución de tierras y vivienda digna. Sin embargo, en Tadó estos derechos parecen quedarse en el papel, como se evidencia en la experiencia de las mujeres de Asaegac.

Jesús Anilo Mena Romaña, coordinador de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas municipal, aseguró que los proyectos productivos que ha diseñado el Estado no responden a las verdaderas necesidades de las comunidades. “Nos traen proyectos de seguridad alimentaria, pero nosotros necesitamos soberanía alimentaria, producir para vivir y comercializar. Pedimos asesores que nos ayuden a formular iniciativas, porque muchas víctimas no saben cómo presentar un proyecto”, explica.

Según cifras del Registro Único de Víctimas (RUV), a octubre de 2025, en el municipio de Tadó se registran 21.514 víctimas, de las cuales 11.276 son mujeres (52,4 por ciento). Cleris Perea, es una de las que espera la reparación: “algunas personas ya fueron reparadas, ya las indemnizaron; otras no hemos sido atendidas con la Unidad de Víctimas”, afirma.

Un reto mayor es que el conflicto armado no hace parte del pasado, como lo pone en evidencia Romaña, quien advierte que hay una nueva ola de violencia armada que afecta de manera especial la zona rural del municipio:

“Hay miedo y confinamiento. Las mujeres quieren trabajar, pero los grupos armados siguen presentes. Necesitamos apoyo para que puedan emprender sin arriesgar sus vidas”.

Desde finales de 2021, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Ejército Gaitanista de Colombia (Egc) libran una guerra por el control territorial de la subregión del San Juan, en el norte del departamento de Chocó. Esa disputa ha afectado municipios como Sipí, Nóvita, Litoral del San Juan, Istmina y Tadó. “Ahora vivimos con miedo, confinadas y sin garantías económicas”, lamenta Rentería.

Las cifras exponen esta crisis: el RUV muestra un incremento alarmante en el número de víctimas del municipio desde 2023. Para ese año, la Unidad para las Víctimas registró 564 víctimas y para 2024 la cifra aumentó a 2.933. En 2025 la tendencia al alza siguió, con el registro de 3.193 víctimas en Tadó. El 99 por ciento de las víctimas incluidas en este listado fue por desplazamiento forzado.

Desde la Oficina de Enlace de Víctimas de la Alcaldía, Valentina Copete reconoció que los procesos de retorno y acompañamiento son lentos. “Sin un concepto de seguridad favorable no podemos avanzar. Los retornos se han hecho, pero no todos cuentan con garantías”, explica.

El personero Municipal, Guillermo Andrés Panesso Córdoba, agregó que los recursos son limitados. “Es difícil sostener proyectos productivos individuales en un municipio de sexta categoría. La prioridad ha sido atender emergencias y comunidades desplazadas, pero eso retrasa otros apoyos”, señala.

Consonante le consultó a la Unidad para las Víctimas cómo avanza la reparación de El Tabor y Mumbú, dos de las comunidades más afectadas por el conflicto armado en el municipio, sin embargo, la entidad no se refirió a este tema en la respuesta que entregó a un derecho de petición. Tampoco dio información sobre el número de mujeres indemnizadas y aquellas que están a la espera de recibir esta reparación.

La violencia institucional hacia las mujeres —expresada en la falta de acompañamiento, el machismo y las trabas burocráticas— sigue siendo una herida abierta. Aunque leyes como la Ley 581 de 2000 (de Cuotas) y la Ley 1009 de 2006 promueven la participación femenina, en territorios como Tadó estas normas aún no se traducen en oportunidades reales.

En una respuesta escrita a este medio, la actual administración municipal resaltó que ha desarrollado cerca de ocho charlas, capacitaciones y socializaciones sobre “género y empoderamiento a mujeres” en el municipio. Entre ellas, con las mujeres de la vereda Santa Bárbara, para el acompañamiento a piscicultoras; y en el corregimiento de El Tapón, para socializar el rol de Casa de la Mujer. También han organizado otros espacios para la prevención de las violencias basadas en género y la socialización de la Política Pública de Mujer y Género de Tadó, en la cual se plantea el reconocimiento, la garantía y el restablecimiento de los derechos de las mujeres del municipio.

Las integrantes de Asaegac insisten en que la solución no pasa solo por la entrega de recursos, sino por el acompañamiento y la formación efectiva. “No se puede sacar normas para grupos de personas sin que las entiendan o sin quien les ayude a ejecutarlas”, concluye Cleris Perea.

Consonante le solicitó a la Alcaldía información sobre los proyectos para fortalecer las economías de las mujeres en el municipio y su seguridad alimentaria, así como el rubro de inversión para estas acciones pero, a pesar de accionar una tutela por esta información, la Alcaldía respondió que se encontraba consolidando datos que requerían “verificación interna”. Aunque se comprometió a enviar una respuesta pronto, esta no se ha recibido a la fecha de publicación.

Han sido muchos los años de espera para las mujeres de Asaegac y, sin embargo, las respuestas llegan a cuenta gotas. La valentía y persistencia de estas treinta mujeres, sigue siendo lo que moviliza al colectivo para pensar en proyectos, buscar los apoyos y soñar con que es posible pensar en una realidad con mayor bienestar para ellas y sus familias. Esto es su presente, mientras el Estado, algún día, cumple sus promesas.

Antonia Perea pisa la cancha con una naturalidad que desarma: no observa, no mide, no duda. Tiene trece años y el cuerpo todavía en crecimiento, pero camina con una seguridad que no se aprende en las escuelas. Es delantera. Corre mirando al frente, como si ya supiera por dónde va a pasar la pelota antes de que llegue. Cuando el árbitro pita, el mundo se reduce a una sola idea —todo va a salir muy bien— y no hay espacio para nada más: ni para el ruido de las gradas, ni para los comentarios que alguna vez le lanzaron en la calle, ni para la edad que todavía la nombra como niña.

Juega por muchas razones, pero sobre todo por dos personas. Quiere ser futbolista profesional para ayudar a su padre. Y cada gol que imagina —los que ya ha hecho y los que vendrán— se los dedica a su madre, que la ha acompañado sin titubeos. Antonia dice que también juega gracias a su hermano Leiver, el primero que la llevó a una cancha, el que consiguió los guayos, el balón, los uniformes, el que le enseñó que el fútbol también podía ser su lugar.

Sueña con Europa, con estadios lejanos y con vestir algún día la camiseta del Real Madrid. En Tadó, mientras tanto, aprendió a hacerse sorda a ciertas frases: “pareces un hombre jugando”. No las enfrenta. Las deja pasar. Hace lo que su hermano le dijo una vez, cuando volvió a casa con la rabia atravesada en la garganta: no le pares bolas a nada, sigue hacia adelante. Y eso hace Antonia. Corre. Ataca. Patea. Sigue.

Pero Antonia no juega en el vacío. Juega en un territorio donde ser mujer es, casi siempre, empezar desde atrás.

Chocó aparece en los informes como una fila de números que no sorprenden a nadie que viva aquí. En 2024, el Índice de Equidad de Género ubicó al departamento en el puesto 26 entre 33. No subió. No bajó. Se quedó quieto, que en este caso no es estabilidad sino estancamiento. Los datos dicen que las mujeres cargan con las peores cifras: son mayoría entre las víctimas de violencia sexual, homicidios y violencia intrafamiliar. Dicen también —como si pudiera decirse sin estremecimiento— que es el único departamento del país donde más mujeres que hombres se quitan la vida.

A esa lista se suman las carencias cotidianas, las que no suelen abrir titulares: menos acceso a internet, a una vivienda digna, a servicios de salud, a los objetos básicos que hacen habitable una casa. La brecha existe y no es abstracta. Tiene forma de calles sin luz, de hospitales lejanos, de silencios largos. Y casi siempre se inclina del mismo lado: el de los hombres.

En ese contexto, una niña que corre detrás de una pelota no está solo jugando. Está ocupando un espacio que no fue pensado para ella. Está diciendo, con el cuerpo en movimiento, algo que las cifras no registran: que incluso aquí, incluso así, hay quienes avanzan. Aunque el terreno esté inclinado. Aunque el partido se juegue cuesta arriba.

En un contexto así, el fútbol no aparece como un juego sino como una grieta. Por ahí se cuelan algunas mujeres que corren para mantenerse a salvo, para ganar tiempo, para imaginar otra vida posible.

En Tadó, muchas encontraron en la pelota una forma de alejarse de entornos violentos y de torcer, aunque sea un poco, el rumbo propio y el de sus familias. No es épica: es supervivencia.

El camino, sin embargo, nunca fue recto. Desde hace años, las mujeres del municipio intentan abrirse paso en el fútbol con la idea —todavía lejana— de hacerlo de manera profesional. Avanzan poco. Cada paso parece exigir el doble de esfuerzo. La discriminación no es una anécdota sino un telón de fondo permanente: miradas que desconfían, comentarios que reducen, estigmas que se repiten hasta volverse costumbre. Jugar, para ellas, no ha sido solo entrenar y competir. Ha sido insistir. Permanecer. No irse.

Azahel Kuri Palacios habla de esos años con una mezcla de orgullo y cansancio. Fue uno de los primeros entrenadores deportivos de Tadó y también uno de los primeros en apostar por un equipo femenino cuando casi nadie quería mirar hacia ese lado. Lo dice sin levantar la voz, como quien enumera un hecho comprobable: en algún momento, aquí estuvo el mejor equipo femenino de fútbol del Chocó. Duró poco. No porque faltara talento, sino porque el entorno no acompañó. “En ese tiempo este deporte no era bien visto”, recuerda. No lo apoyaban. Así de simple.

Las dificultades no eran técnicas. Eran materiales y, sobre todo, culturales. No había presupuesto, así que Palacios salía a buscar recursos por su cuenta: tocaba puertas, hacía llamadas, pedía favores. Casi siempre recibía la misma respuesta, formulada de distintas maneras pero con idéntico fondo. “No, profe. Si es para eso, no colaboro. El fútbol no es para mujeres. Las mujeres deben estar en el hogar”.

Así se fue cerrando el cerco. No con una prohibición explícita, sino con la suma de negativas pequeñas, repetidas, persistentes. Contra eso también jugaban las mujeres de Tadó. Contra eso entrenaban. Contra eso intentaban sostenerse en una cancha que, desde afuera, parecía no pertenecerles.

Con mucha tristeza, el exentrenador asegura que si en aquella época el fútbol femenino hubiera contado con el apoyo que hoy tiene las cosas serían muy diferentes para las mujeres que practican este deporte en el municipio.

“Sin pensarlo dos veces, me atrevo a decir que tuve la mejor selección del Chocó, con grandes jugadoras como Luz Evenny Murillo, conocida cariñosamente como ‘Mora Buseta’, la dueña de la casaca número diez. También tuve una central que hoy reside en Puerto Rico. Estoy convencido de que el 95 por ciento de esa selección hubiera llegado al fútbol profesional”, señala con contundencia.

Kuri recuerda esa época con una tristeza mansa, sin dramatismo. Lo que faltaba no era voluntad, sino lo elemental. Un balón, por ejemplo, podía convertirse en una odisea: había que encontrar quién lo regalara, quién entendiera que también eso era una forma de apoyo. Los uniformes se pedían prestados en la Alcaldía, trámite incierto, a veces humillante, casi siempre incompleto. Nada estaba garantizado.

La cancha, incluso, era un territorio en disputa. Aunque fuera de uso público, no lo era en la práctica. Los hombres se quedaban con el espacio y las mujeres debían negociar, insistir, esperar. A veces entrenaban a destiempo, a veces no entrenaban. No se trataba solo de organizar horarios, sino de hacer entender que ellas también tenían derecho a estar ahí. Que correr detrás de una pelota no las despojaba de nada. Que el pasto —siempre el mismo— también podía ser suyo.

Las cosas no han cambiado mucho en Tadó. Valentina Peña, otra joven futbolista del municipio, relata que al momento de utilizar los escenarios deportivos no les dan el tiempo adecuado, y deben pelear por un espacio para poder entrenar. “Eso no es bueno”, dice, y por eso le pide a las autoridades municipales que las ayuden. Afirma que en algunas ocasiones pierden el tiempo porque no les permiten entrenar, y cuando lo hacen solo les dan media hora. Con todos estos desafíos, Peña sueña con jugar en el Club Atlético Nacional y en el Real Madrid.

Yodier Perea llegó después. Desde 2016 trabaja con las categorías juveniles femeninas del club FC New Star, pero su memoria se remonta más atrás. En 2009 empezó con un grupo de 26 jóvenes. Luego vino una pausa, un paréntesis forzado que dejó a muchas sin cancha, sin rutina, sin refugio. Lo que siguió fue visible. “Cuando se suspendieron las actividades, muchas quedaron sin nada que hacer y eso se reflejó en un aumento de los embarazos adolescentes”, dice. Calcula que cerca del 70 por ciento de esas chicas hoy son madres.

Volver a entrenar fue, para él, una decisión práctica. Retomar los horarios, marcar días y horas, ofrecer un lugar donde el tiempo no se desperdiciara. El fútbol como contención. Como excusa para salir de casa. Como una forma de esquivar, al menos por un rato, los riesgos que rondan. Hoy su equipo viaja a torneos como la Copa Gatorade, en Quibdó. Las jugadoras llegan desde los corregimientos de Guarato, Playa de Oro, El Tabor, Tapón y Corcovado, y también desde el casco urbano. Llegan temprano, cansadas, con bolsos pequeños y expectativas grandes.

“El fútbol siempre ha estado pensado para los hombres”, dice Perea. “Pero aquí hay muchas mujeres talentosas”.

Para demostrarlo no recurre a estadísticas sino a un nombre propio: Marleidys Cossio, del corregimiento de El Tabor. Hoy juega profesionalmente en Argentina, en el club Banfield. Allá fue Bota de Plata. Acá es una referencia. Su historia circula entre las niñas como una prueba concreta de que no todo termina en el borde de la cancha. Que a veces, muy pocas, alguien logra cruzarlo.

El profesor Perea realiza esta labor de manera voluntaria, no cuenta con un sueldo, y con mucho esfuerzo ha logrado conseguir alianzas con la Alcaldía de Tadó, el Hospital San José y el comercio local. Sin embargo, el obstáculo de siempre persiste: el fútbol femenino tiene un acceso limitado a la cancha sintética Emiliano Chaverra, la cual sigue siendo priorizada para el fútbol masculino.

Wilmer Cossio habla desde el cargo y desde la buena intención. Como coordinador de deporte en Tadó, dice celebrar que cada vez más mujeres quieran jugar fútbol. Asegura que desde la Alcaldía existe la disposición de apoyar las disciplinas donde ellas estén presentes, de fortalecer el deporte femenino. Lo dice en plural, con palabras amplias, institucionales.

Luego vienen las precisiones. Este año no hubo torneos femeninos en el municipio. Y eso —lo admite— importa. Los torneos son el lugar donde los equipos se miden, donde las jugadoras se muestran, donde las más jóvenes empiezan a ser vistas. Sin esa vitrina, el proceso se enfría. La alternativa, por ahora, es otra: quizás un torneo de microfútbol, algo que las mantenga activas, que no las suelte del todo. “Esperamos poder hacerlo”, dice. El verbo queda en futuro.

Mientras tanto, a escala nacional, el escenario ha cambiado. Desde la creación de la Liga Profesional Femenina en 2016, el fútbol de mujeres empezó a ocupar un espacio que antes no tenía. Llegaron la visibilidad, el reconocimiento, los nombres propios que hoy juegan en estadios llenos o cruzan fronteras para competir en ligas extranjeras. Se fortalecieron clubes, se abrieron torneos, aparecieron vitrinas como la Copa Libertadores y la Sudamericana. El mapa se amplió.

La distancia entre ese panorama y la realidad de Tadó no se mide en kilómetros, sino en oportunidades. Aquí, el fútbol femenino sigue esperando que el futuro —ese que ya llegó a otros lugares— termine de aterrizar.

Ese recorrido que hoy intentan hacer las niñas de Tadó no es excepcional: se parece mucho al que han transitado, durante décadas, las mujeres que jugaron fútbol en Colombia casi a contracorriente.

Así lo documenta el estudio Fútbol y mujeres en Colombia: narrativas de las jugadoras profesionales de fútbol sobre su inicio en la práctica deportiva, de la investigadora Claudia Yaneth Martínez Mina, a partir de las historias de vida de once futbolistas profesionales de la Liga Profesional Femenina.

Las jugadoras entrevistadas no empezaron en escuelas deportivas ni en canchas formales. La mayoría tuvo su primer contacto con el balón después de los diez años, en la calle, en el barrio, en el parque, jugando microfútbol, banquitas o simplemente pateando una pelota. Casi todas eran la única niña en medio de grupos de hombres. No llegaron al fútbol porque alguien se los ofreciera: llegaron porque se colaron. Porque siguieron a un hermano, a un primo, a un papá. Porque el balón estaba ahí y decidieron tomarlo, aun cuando no estaba pensado para ellas (Martínez Mina, 2019).

El estudio muestra que el principal obstáculo no fue técnico ni físico, sino cultural. El fútbol, en Colombia, ha sido históricamente un espacio masculinizado, asociado a valores como la fuerza, la agresividad y la competencia, atributos que la cultura dominante adjudica a los hombres. A las mujeres que se salen de ese molde se les cuestiona la feminidad, la identidad, el lugar que ocupan. Muchas familias intentaron alejarlas del juego, inscribiéndolas en deportes “más adecuados”, como la natación o el baloncesto. Otras las dejaron jugar, pero con reservas, como si se tratara de una etapa pasajera, afirma Martínez Mina.

Aun así, persistieron. Esas niñas que jugaron solas entre hombres, que entrenaron sin referentes femeninos, que no vieron en el fútbol una profesión posible hasta bien entrada la adolescencia, son hoy las que sostienen la Liga Profesional Femenina, creada apenas en 2017, casi una década después de que la selección Colombia femenina comenzara a ganar visibilidad internacional. Sus trayectorias confirman que el fútbol, más que un deporte, es un espacio de disputa simbólica: quién puede estar, quién puede soñar, quién tiene derecho a ocupar la cancha.

En Tadó, Antonia Perea corre detrás de esa misma pelota. No empieza desde cero: empieza desde una historia larga de resistencias. Como las jugadoras que recoge la investigación, ella también aprendió a jugar en un entorno que no estaba hecho para ella. También escucha comentarios que buscan devolverla a un lugar de estereotipos. También insiste.

En un país donde el fútbol femenino todavía lucha por legitimarse, cada niña que entra a la cancha no solo juega: desafía una norma. Y, sin saberlo, amplía un poco más el espacio para las que vienen detrás.

Todo eso —la cancha disputada, el uniforme prestado, el comentario lanzado como una pedrada— no es anecdótico. Tiene una raíz más profunda. La teórica feminista Celia Amorós lo explicó con precisión: el fútbol, como cualquier práctica social, forma parte de la división moderna del espacio social entre lo público y lo privado, una frontera que arrastra, casi intacta, la vieja dicotomía masculino/femenino. Lo recoge Jorge Humberto Ruiz Patiño en su texto Fútbol femenino: ¿rupturas o resistencias?. El fútbol pertenece al espacio público; el espacio público, históricamente, a los hombres.

Pero la división no termina ahí. También existe otra: la del tiempo. El tiempo productivo —el ocupacional— y el tiempo libre. Y en ambos, dice Amorós, la lógica se repite. Las actividades públicas siguen asociadas a lo masculino; las privadas, a lo femenino. Incluso el ocio obedece a esa taxonomía: los deportes, visibles, ruidosos, competitivos, se reservan para los hombres; las mujeres, en cambio, han sido empujadas a formas de tiempo libre que ocurren puertas adentro, sin público, sin aplausos, sin cancha.

Por eso cada vez que una niña entra a jugar fútbol en Tadó no solo patea un balón. Desplaza una frontera. Ocupa un espacio que no le fue concedido. Se hace visible en un lugar donde históricamente se le pidió ausencia. Antonia Perea corre ahí, en ese rectángulo de tierra o cemento, con trece años y un sueño que parece grande para su edad, pero que en realidad es antiguo: el derecho a estar. A jugar. A imaginarse un futuro en el espacio público.

Quizás el gesto no cambie las estadísticas ni derrumbe, de inmediato, las desigualdades que pesan sobre las mujeres del Chocó. Pero algo se mueve. Cada entrenamiento sostenido, cada gol dedicado, cada niña que decide quedarse en la cancha cuando alguien le dice que ese no es su lugar, es una forma mínima —y poderosa— de resistencia. En Tadó, el fútbol femenino no es solo un deporte: es una disputa silenciosa por el espacio, el tiempo y la posibilidad de soñar sin pedir permiso.

La historia del fútbol femenino en Colombia no empezó ayer ni es una moda reciente. Está hecha de valentía y de una pasión que tuvo que abrirse paso a empujones. En 1968, cuando se creó la Liga de Fútbol Femenino de Bogotá, se encendió una chispa que entonces parecía pequeña, pero que terminó siendo decisiva. A partir de ahí surgieron torneos, campeonatos locales y regionales, intentos a veces precarios, casi siempre invisibles, que permitieron que el fútbol de mujeres creciera y se sostuviera en el tiempo. Allí, en ese esfuerzo disperso y persistente, puede rastrearse la semilla de lo que hoy llamamos profesionalización.

Hubo que esperar hasta la década de 1990 para que esa práctica encontrara una estructura más clara, para que se pusieran los primeros cimientos formales de un proyecto deportivo. En las piernas de jugadoras como Myriam Guerrero, el fútbol femenino empezó a adquirir un contorno reconocible, a reclamar un lugar propio en un país que todavía lo miraba con desconfianza.

En 1991 se celebró el primer campeonato nacional oficial. Fue un punto de inflexión. El fútbol de mujeres dejó de ser una rareza para convertirse, lentamente, en un camino posible. A partir de entonces llegaron más jugadoras, más equipos, más competencias. Colombia empezó a verse representada en torneos internacionales y, con el tiempo, los nombres propios comenzaron a ocupar titulares: Linda Caicedo, Mayra Ramírez, Yoreli Rincón, Catalina Usme. Referentes que hoy funcionan como faros para niñas y jóvenes de municipios como Tadó, que descubren, al mirarlas, que el fútbol también puede ser un proyecto de vida.

Yiseth Valentina Peña Perea tiene 17 años, juega de delantera y habla con una certeza que no admite rodeos: las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres a practicar este y cualquier otro deporte. Espera —como sus compañeras— que las cosas cambien, que el respaldo llegue, que la cancha deje de ser un lugar prestado. Que desde ahí, desde ese espacio ganado a pulso, puedan cumplir todos sus sueños.

Quizás el fútbol femenino en Tadó todavía esté lejos de la profesionalización que brilló primero en Bogotá y luego en los grandes estadios. Pero la historia demuestra algo: cada proceso empieza con mujeres que se atreven a jugar cuando nadie las está mirando. Y en esa insistencia, silenciosa y obstinada, se va escribiendo el futuro.

En los extensos predios de San Vicente del Caguán, donde la selva y la agricultura se entrelazan, muchas mujeres viven rodeadas de tierra sin poder acceder plenamente a ella. Las desigualdades históricas en la tenencia y el uso del suelo han limitado sus posibilidades de producir, decidir y permanecer en el territorio, profundizando problemáticas estructurales de exclusión, vulnerabilidad y empobrecimiento.

El más reciente informe sobre la situación de las mujeres en los sistemas agroalimentarios, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), señala que América Latina y el Caribe es la única región del mundo donde la participación de las mujeres en las actividades agrícolas ha aumentado en las últimas dos décadas. Sin embargo, este crecimiento no se ha traducido en un mayor acceso a recursos productivos ni en una presencia más sólida en los espacios de toma de decisiones.

Aun así, las mujeres han encontrado en la agricultura, la asociatividad y el emprendimiento una forma de resistir y reconstruir sus vidas, pese a las cargas adicionales que enfrentan: trabajos domésticos y de cuidado no remunerados, menor disponibilidad de tiempo, falta de recursos y barreras para acceder a trámites y apoyos institucionales.

Desde sus huertas y asociaciones, cultivan alimentos, esperanza y seguridad alimentaria para sus comunidades. Cuidar la tierra y sus semillas es, para ellas que viven en una región en conflicto, una manera de sembrar paz en San Vicente del Caguán. Por eso, esperan que se materialicen reformas legales para garantizar la propiedad conjunta de tierras; el diseño de políticas y proyectos con enfoques de género; y asistencia técnica para impulsar prácticas agrícolas orgánicas que apunten a la reforestación y el cuidado de la Amazonía.

Las voces de las mujeres recorren las huertas apenas entran y saludan sus plantíos. Reconocen la identidad de cada semilla, de cada planta, flor y fruto; también sus olores y sus sabores.

“Acostumbro hablarles a las plantas, saludarlas, pedirles permiso y agradecerles, es parte de mi rutina. Les cuento mis sueños y mis preocupaciones. Es un vínculo que va más allá de lo físico; es una conexión emocional que me llena de alegría”, cuenta con orgullo Benicia Valderrama Pérez, campesina de la vereda La Unión II, mientras selecciona semillas, arregla la tierra y revisa que no haya plagas. Asegurar el alimento en su mesa, cosechado sin agroquímicos, es la principal apuesta productiva que impulsan mujeres como ella en el municipio.

Valderrama abandera el cuidado de la tierra, los animales y las semillas como un acto de resistencia y de paz cotidiana. “Tengo de todo un poquito: cultivos, pollos, gallinas y ganado. Me hace feliz saber que producimos limpio”, dice. Durante más de treinta años, se ha sostenido de la agricultura y ha generado ingresos justos con lo que pudo hacerse a la propiedad de la tierra que trabaja. Su parcela es pequeña, pero exacta para cultivar cebolla, guatila, zanahoria, cilantro y toda clase de hortalizas. A sus 52 años es una de las guardianas de semillas de su comunidad y por esa labor ha viajado a varios sitios a contar su legado y compartir semillas.

Con el uso de abonos producidos en la misma finca, las mujeres de San Vicente del Caguán mantienen prácticas agrícolas tradicionales y sostenibles. “Ecogranja se vuelve lo más natural y criollo posible”, señala con entusiasmo, Angie Constanza desde la vereda La Urella donde trabaja con sus cuatro hijos. “Las gallinas criollas superresistentes aportan huevo y carne. Aquí los niños se encargan de recoger los huevos en el galpón en un promedio de 20 cubetas por día, y es una enseñanza de manejo y de finanzas”, cuenta Aldana.

“El control de plagas de mi huerta lo hago revisando y desyerbando o aplicando ceniza desde el cogollo”, coincide Valderrama y agrega: “sostener estas huertas cuesta tiempo y dedicación”. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que las pequeñas agricultoras podrían aumentar la producción de alimentos en sus fincas en un 20 a 30 por ciento si se les da el mismo acceso a recursos y oportunidades que a los hombres. Una oportunidad de producción clave para toda la región, si se tiene en cuenta que el 48,7 por ciento de la población del municipio son mujeres (26.733), según la proyección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) para este año.

La conservación forestal también hace parte de las apuestas de las mujeres. Angy Aldana Lavao es una mujer de 37 años de edad y, aunque ha recorrido distintos caminos para sostenerse, el campo es su elección. Junto a sus cuatro hijos y su esposo ha conectado con lo orgánico y el aprovechamiento del terreno de forma estratégica, logrando cambios en menos de ocho meses en la capa orgánica de su predio aprovechando el abono de las gallinas.

Consciente de la crisis de deforestación que ha agravado el departamento en los últimos cinco años, cuida con esmero los árboles de su finca. “Acá tenemos un sendero cercado con guadua; hemos sembrado árboles para dar sombra: achiotes, cedros, guamos, plátano y otras especies grandes”, afirma Aldana.