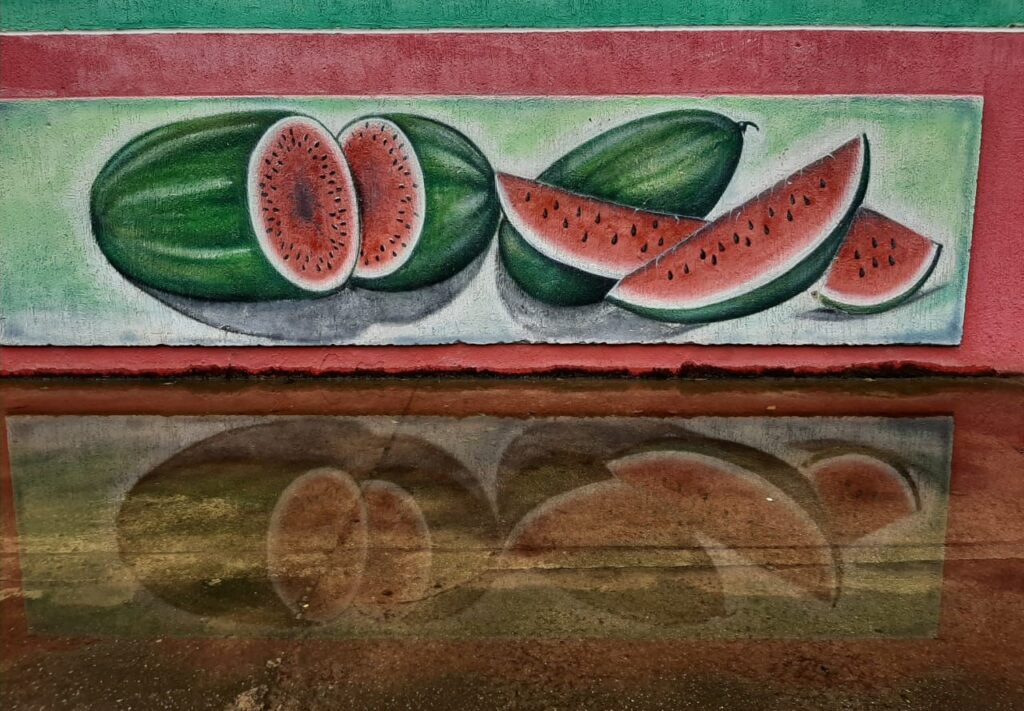

Cada mañana, Rafael Mendoza se sienta bajo dos árboles frondosos de neem, donde estaciona su carro. Desde allí sale hacia su rosa de patilla —como le llama a su cosecha— mientras su esposa, María Elvira Mendoza, limpia la casa y se alista para ir a su trabajo como enfermera. La casa de los Mendoza está pintada de un color fucsia tan vivo y jugoso como una patilla madura. La entrada está adornada por macetas repletas de plantas, especialmente de curarina, millonaria y potus. Al cruzar la puerta, lo primero que se ve es la pintura de un bodegón de patillas que Mendoza ganó en 2008, cuando participó en el concurso "La Mejor Patilla" del Festival de la Patilla de La Peña.

La siembra de Mendoza se encuentra a unos 15 minutos del corregimiento, pasando por una trocha cubierta de árboles. Allí, en medio del revoloteo de pájaros y mariposas amarillas, crecen sus patillas: grandes, dulces y redondas. Son el orgullo de su trabajo, el resultado de 30 años de esfuerzo, dedicación y un profundo amor por la tierra que lo vio nacer. “Pero vea, hay años que salen malos, y ahí sí toca traer la patilla de otra parte. Yo soy agricultor, pero también soy comprador, entonces yo la busco donde la haya, así sea por camionadas. A veces me toca ir hasta El Paso, Cesar, y allá es que uno las consigue, así, por montón”, lamenta Mendoza.

Hace más de diez años, los agricultores podían aprovechar las patillas de su propia cosecha para participar en los concursos. Pero en los últimos años, este fruto comenzó a escasear. De acuerdo con Armando José Olmedo, ingeniero agrónomo, esto es consecuencia de la escasez de lluvias y el uso constante de agroquímicos que afectan la fertilidad de la tierra. “Sembrar sin riego es jugarse todo. Si no llueve, no hay producción. Y lo peor es que muchas veces el agricultor hace toda la inversión, y pierde”, cuenta Olmedo.

“Uno va caminando, analizando, mirando el cultivo en vivo. Y ya uno dice: ‘Bueno, esta puede ser la patilla ganadora’. Porque uno ya ve que esa patilla está prácticamente lista, casi que para el consumo”, dice Rafael Mendoza, reconocido por tener el ‘ojo de la patilla’. Con solo observar, es capaz de determinar si la fruta está en buen estado para el consumo y si cumple con las condiciones óptimas de madurez. Así escoge él las patillas ganadoras.

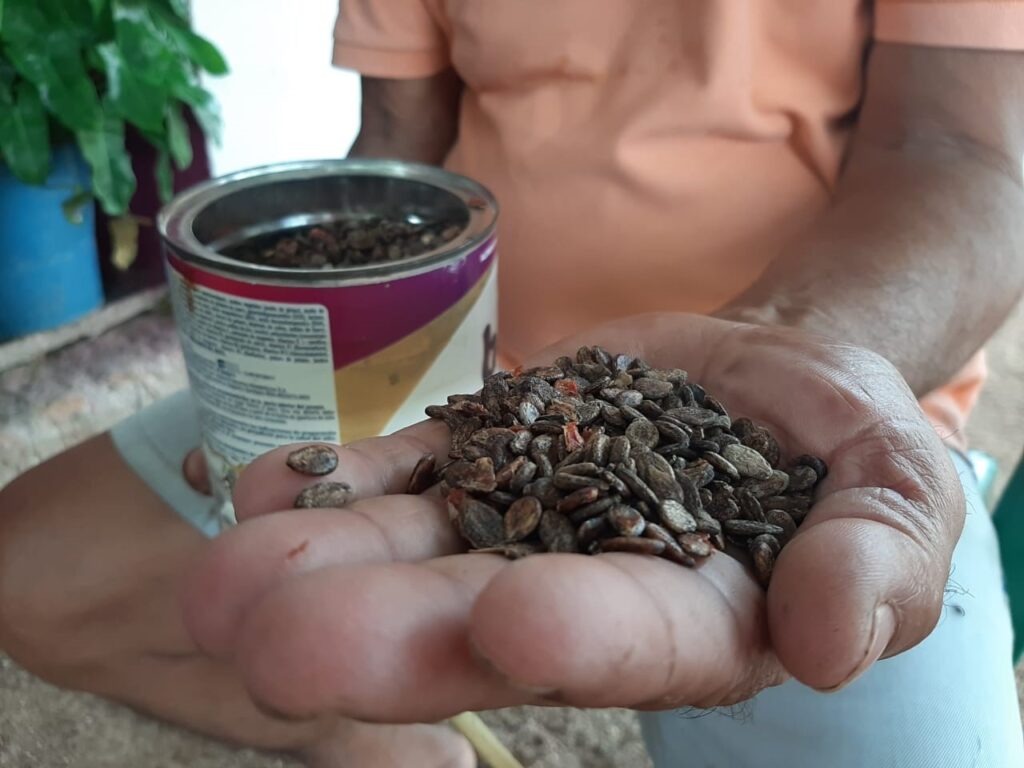

“Antes se sembraba la patilla criolla, una blanca, pero ahora se cultiva más la rayada que viene de los Llanos, porque tiene mejor salida comercial. La gente a veces guarda la semilla de la misma patilla o la compra en pote, que este año costó unos 120 mil pesos. La cosecha no fue muy buena porque faltó agua, y en la época en que la patilla está pariendo necesita aunque sea unos buenos aguaceros para crecer bien, explica Mendoza.

Como él, son muchos los habitantes de La Peña que dedican su vida a la agricultura. Antes, el clima era más predecible y cultivar patilla era seguro, pero hoy se ha vuelto una apuesta incierta. Aun así, muchos creen que la tierra peñera tiene una conexión especial con el cielo, y que la lluvia siempre llega justo cuando más se necesita.

“Cuando se comenzó a sembrar con fines comerciales, se producía más patilla, sobre todo la criolla, la blanca. Esa se enviaba a Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Pero ahora la que más se siembra es la rayada, porque tiene mejor salida en el mercado. Lo que sí nos ha afectado bastante es la falta de lluvia. La patilla no necesita mucha agua, pero sí que le caiga en el momento justo. Si no llueve a tiempo, se arruga y no crece bien. Por ejemplo, anoche cayó una lluvia justo cuando la patilla la estaba necesitando, y eso ayuda mucho. Es como si la tierra agradeciera cuando el agua le llega a tiempo”, cuenta Enrique Luis Ariño Cuéllar, quien lleva más de 30 años dedicado a la agricultura en el corregimiento.

El Festival de la Patilla nació durante una conversación casual en un tertuliadero hace casi 40 años, en 1987. La idea la tuvo el profesor Juan Carlos Moscote, quien además presidió los dos primeros festivales, cuenta Lisandro Sierra, compositor, concursante, organizador y jurado en numerosos festivales de la región.

Desde entonces, el Festival de la Patilla se ha convertido en una festividad importante para La Guajira. Se celebra únicamente en La Peña, un corregimiento que llegó a estar entre los 30 principales productores de patilla del país. Inspirado en celebraciones similares en pueblos vecinos, el profesor Juan Carlos Moscote propuso la creación del festival como una forma de exaltar la labor del campesino, quien cultiva con esfuerzo y confianza en el agua que cae del cielo.

“Aquí se sobrevive con la voluntad del divino creador. Justo ahora, mientras te doy esta entrevista, los cultivos están agonizando, esperando que caiga un aguacero”, se lamenta Lisandro Sierra, quien durante décadas vio los frutos de la mejor bonanza de La Peña en su festival. “Allá se ven patillas inmensamente grandes, pero te lo digo de forma exagerada, porque a veces una más pequeña tiene mejor sabor, mejor color. La más grande no siempre es la mejor: puede ser biche, simple o tener la cáscara muy gruesa”.

"Aquí se sobrevive con la voluntad del divino creador. Justo ahora, mientras te doy esta entrevista, los cultivos están agonizando, esperando que caiga un aguacero".

Para los campesinos, lo más esperado del festival es el concurso “La Mejor Patilla”, en el que se evalúan aspectos como el color, el sabor, el grosor de la cáscara y la calidad del fruto, más allá de su tamaño. No se premia la patilla más grande, sino la más dulce y apta para el consumo. Es un concurso abierto que atrae participantes de distintas partes del municipio y también de otras regiones. Incluso, algunos sectores ya cuentan con cosechas listas para competir en esta temporada.

“El problema de nosotros es que escasea el agua, pero igual también hay patilla en la zona. Lo que te puedo decir es que en el momento no está la cosecha al 100 por ciento de plenitud por falta de lluvia, pero eso no indica que no haya patilla para los concursos, que no haya patilla para los visitantes, que no haya patilla para regalarles a ustedes que vienen a visitar los tres días, del 27 al 29 de junio, en nuestro terruño”, dice Sierra.

A pesar de esa escasez, los habitantes de La Peña se mantienen firmes en continuar con la celebración de su festival y la preservación de sus costumbres. “Cuando me hablas de la gente de La Peña, estás hablando de personas que se arriesgan a perderlo todo, porque allá no tienen riego, dependen únicamente del agua lluvia. Aun así, han tenido suerte porque logran cosechar, tal vez no en grandes cantidades, pero lo suficiente. De hecho, el festival se llama Festival de la Patilla por eso mismo porque hubo una época en que las lluvias eran constantes y podían sembrar con confianza”, explica.

Armando José Olmedo Larrazábal es ingeniero agrónomo con más de 40 años de experiencia en cultivos tropicales en la región Caribe. Con amplio conocimiento del terreno y sus particularidades climáticas, Olmedo ha sido testigo de los cambios en las dinámicas agrícolas de la zona.

“El tiempo de lluvia en La Peña hay que aprovecharlo al máximo. Por ejemplo, si alguien está apenas preparando la tierra y le cae un aguacero, ese tipo casi que llora ese aguacero, porque lo ideal es que ya hubiera tenido la semilla sembrada. Lo que realmente le conviene al campesino es preparar la tierra y, enseguida, meter la semilla. Un aguacero en el momento justo es una bendición, y perderlo por no estar listo, duele”, explica.

Según Olmedo, en esta zona solo se cuenta con dos épocas de lluvia al año: la primera empieza alrededor del 22 de marzo y se extiende por unos dos meses, y la segunda va desde julio hasta mediados o finales de septiembre, pero cada vez llueve menos. Esto afecta la siembra de todo tipo, en especial de la patilla, que necesita condiciones específicas: climas cálidos entre 0 y 1.000 metros sobre el nivel del mar, suelos francos —con proporciones balanceadas de arena, arcilla y limo— y, sobre todo, agua.

“Nuestro agricultor depende únicamente de estas lluvias. No hay riego, no hay ríos ni acequias. Sembrar sin agua es un riesgo enorme”, afirma Olmedo.

Además, la patilla necesita durante los 80 y 100 días del ciclo temperaturas entre los 21 y 29 °C. “La Peña se mantiene en ese rango, aunque el cambio climático ha provocado picos de hasta 40 °C en algunos días, lo que afecta la floración. Si sube mucho la temperatura justo cuando inicia esa etapa, la flor se cae y se pierde la cosecha”.

Para ayudarse, los agricultores hacen uso de las cabañuelas, una práctica tradicional que les permite prever el clima del año a través de la observación de los primeros días de enero y las fases de la luna. “Muchos siembran según la luna. Yo también creo que si se siembra en la fase equivocada, la planta crece pero no da fruto”, dice el ingeniero.

Aunque no hay registros exactos, Olmedo estima que, de 100 cosechas, apenas unas 35 son realmente exitosas. “A nivel económico, el campesino lo arriesga todo”.

El costo de sembrar una hectárea de patilla, sin contar con el riego, ronda el millón de pesos. Solo la semilla más económica cuesta cerca de $200 mil pesos, mientras que una certificada, como la variedad Charleston Grey o Santa Amelia, pueden costar entre hasta $1.500.000 y $2.100.000 por pote. Estas semillas provienen de empresas especializadas que controlan la producción global. En palabras de Olmedo, aunque “son de calidad, representan un costo muy alto para nuestros agricultores”.

"La de nosotros es la criolla, esa patilla redondita, verdecita, pequeña. Aquí sembramos mucho la Charleston Grey y algunos alcanzan a meter Santa Amelia, que es de mejor calidad, pero costosa. En cambio, la criolla casi no vale nada. Tú compras una patilla y de ahí mismo sacas la semilla. Una sola te da más de mil semillas", explica.

A estos gastos se le suma la preparación del terreno, que puede costar unos $400.000, la mano de obra y el trabajo diario de vigilancia para evitar que el ganado dañe el cultivo. “En 80 días, que es el tiempo promedio del cultivo, el agricultor debe estar ahí todos los días. Y si cada jornal cuesta $35.000, imagina la inversión que hace sin saber si va a llover”, concluye.

Por eso, para los agricultores de La Peña, sembrar patilla no es solo una actividad económica, sino que es un acto en la tierra para continuar con la siembra de patilla y la celebración del festival. “Ahí está, esa sí es la inversión real. Es lo que hace un campesino que muchas veces ni sabe de dónde saca la plata. Y todo apostando a que va a llover… ¿y si no llueve? Entonces el tipo se queda pensando y dice: “¡No joda, me gasté un montón de plata!”, dice el ingeniero.

Así como en la historia, en el cine los pueblos indígenas también han recorrido un largo camino en busca de reconocimiento y reivindicación de sus derechos. A sus comunidades han llegado productores y cineastas no indígenas para hacer películas sobre ellos sin cuidar ni respetar sus formas de vida. Desde los clásicos wéstern del cine estadounidense, en los años treinta, hasta las producciones actuales hechas en América Latina, han sido muchas las comunidades exotizadas, estereotipadas, domesticadas, idealizadas y masculinizadas en pantalla grande y chica.

En Colombia hay 115 pueblos indígenas y 65 lenguas distintas al español. Son casi dos millones de indígenas que ocupan el 30 por ciento del país, según el último censo del Dane del 2018. Para proteger sus derechos, abrir caminos y fortalecer su soberanía audiovisual, existe la Comisión Nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas (Concip), creada en el 2012 con el propósito de velar porque el Estado implemente estrategias y programas para fortalecer los saberes de los pueblos indígenas en materia de comunicación propia.

En estos años se han dado pasos importantes, como la Política Pública de Comunicación de y para los Pueblos Indígenas formulada en 2013 y protocolizada en 2017, que incluye el Plan de Televisión Indígena Unificado, un marco legal para que las comunidades ejerzan su derecho a la televisión, al cine y a la comunicación audiovisual.

A pesar de los avances, todavía “hay extractivismo de conocimientos, precarización de los procesos comunitarios, falta de acceso a recursos justos y sostenidos, y tensiones con el sistema de producción cultural hegemónico”, dice Olowaili Green, la única cineasta del pueblo Gunadule, líder del semillero Olodule y codirectora del Festival Miradas Propias de Medellín. Estos asuntos fueron abordados durante un encuentro en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Ficci) de este año, organizado por el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía (Cnacc), en el que participaron más de 40 representantes de diferentes asociaciones y agremiaciones del sector.

También durante el Ficci, la Comisión Nacional de Comunicación Indígena y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes presentaron el documento 'Pautas y recomendaciones para el trabajo audiovisual y cinematográfico con pueblos indígenas', que ofrece herramientas para hacer producciones más respetuosas y participativas con los pueblos indígenas. En palabras de Gustavo Ulcué, líder indígena del pueblo Nasa e integrante de la Concip, este documento es clave “para la protección de los territorios, la garantía de los derechos de los pueblos y para que las producciones audiovisuales y cinematográficas se realicen en el marco de la armonía y el respeto espiritual con los territorios y los saberes”.

En eso coincide Olowaili Green, codirectora de obras como Mugan boe (El llanto de las abuelas) y Muu Palaa (La abuela Mar), y directora de Galu Dugbis (La memoria de las abuelas), que hace parte de la serie El Buen Vivir. Para Green, “lo primero que se necesita para avanzar es algo tan básico como fundamental: escuchar y pedir permiso, con el corazón y con el espíritu”.

En Consonante conversamos con Green sobre el panorama del cine actual para los pueblos indígenas y sobre su propia experiencia contando historias desde su territorio, lengua, cuerpo, saberes, sueños, porque esto “también es una forma de resistencia”.

“Sueño con que algún día podamos hacer una película con todo un equipo Guna, que las y los jóvenes lleguen aún más lejos, que puedan asistir a los espacios donde yo he tenido la oportunidad de estar, que participen en intercambios, hagan red, y amplíen ese tejido con otros pueblos hermanos. Porque el cine no es solo una herramienta para mostrar lo que somos, sino también para imaginar y construir lo que podemos llegar a ser, juntos”, dice Green.

Olowaili Green: Está en crecimiento y transformación. Durante mucho tiempo se produjeron películas que hablaban sobre los pueblos indígenas, pero no desde nosotras ni nosotros. Eran narrativas contadas por personas externas, que muchas veces reproducían estereotipos o miradas folclorizadas.

Sin embargo, en los últimos años hemos visto cómo diferentes colectivos, procesos formativos y escuelas de comunicación propias en los territorios han comenzado a apropiarse de las herramientas audiovisuales para contar nuestras propias historias desde adentro.

Hoy existe una mayor soberanía narrativa y técnica, gracias a que cada vez más realizadores indígenas se están formando y produciendo de forma autónoma o en colaboración horizontal.

Eso no significa que todo esté resuelto. Aún enfrentamos grandes desafíos, especialmente frente al extractivismo de conocimientos, la precarización de los procesos comunitarios, la falta de acceso a recursos justos y sostenidos, y las tensiones con el sistema de producción cultural hegemónico. Pese a esto, el cine indígena en Colombia no solo está vivo: está creciendo, dialogando entre territorios, expandiéndose a nivel internacional y, sobre todo, resistiendo y re-existiendo como una herramienta política, espiritual y pedagógica.

Aún enfrentamos grandes desafíos, especialmente frente al extractivismo de conocimientos, la precarización de los procesos comunitarios, la falta de acceso a recursos justos y sostenidos, y las tensiones con el sistema de producción cultural hegemónico.

OG: Se ha ido abriendo espacio poco a poco, pero el camino sigue lleno de desigualdades estructurales. El cine históricamente ha sido hegemónico por narrativas blancas, urbanas y occidentales. Contar nuestras propias historias desde los pueblos indígenas sigue siendo difícil, no solo por los recursos, sino por cómo están estructurados los sistemas de apoyo y legitimación.

Uno de los principales desafíos está en los fondos de financiación pública y privada: aunque existen líneas específicas para proyectos étnicos o comunitarios, la bolsa económica que se destina a estas convocatorias es considerablemente menor frente a los fondos “generales” o convencionales. Esto refleja una desigualdad estructural, en la que se siguen reproduciendo jerarquías dentro del mismo sistema audiovisual.

Desde mi experiencia personal, una ventaja que he tenido es que sé escribir bien en español, lo que me ha permitido acceder y entender los lenguajes técnicos de las convocatorias. Pero reconozco que muchos colectivos indígenas no tienen esa facilidad lingüística, no porque no tengan la capacidad de narrar, sino porque los formatos de postulación siguen estando pensados desde una lógica letrada, académica y occidental. Esa barrera excluye muchas voces valiosas. A pesar de eso he visto cómo algunas instituciones han empezado a escuchar nuestras sugerencias y han comenzado a abrir caminos más accesibles.

Otro gran reto es el de la visibilidad y circulación. En muchos festivales de cine, el cine indígena no es considerado lo suficientemente "atractivo" o “comercial”. Los espacios suelen ser los mismos, las personas que asistimos también. No hay una verdadera estrategia de divulgación o posicionamiento de nuestras historias, y eso también afecta el impacto que pueden tener nuestras obras en audiencias más amplias.

OG: Hoy contamos con fondos específicos para la realización de producciones audiovisuales indígenas, lo que representa un avance frente a décadas en las que nuestras historias eran contadas sin nuestra voz o eran completamente invisibilizadas. También hemos conseguido impulsar dos series financiadas desde políticas públicas, desde la Concip, que han sido el resultado de procesos de exigencia colectiva: Buen Vivir y Territorios y Voces Indígenas. Otro avance ha sido el reconocimiento de la necesidad de participación indígena en circuitos internacionales. Hoy ya existe un respaldo oficial que permite que delegaciones indígenas puedan asistir al ImagineNATIVE, el festival más importante para los pueblos indígenas de Abya Yala, que se realiza en Toronto, Canadá. Esto no solo nos posiciona a nivel internacional, sino que fortalece el intercambio con otros pueblos originarios que también están construyendo sus lenguajes audiovisuales.

OG: En mi caso, soy la única mujer comunicadora y cineasta del pueblo Guna en mi comunidad. Esa realidad, lejos de hacerme sentir sola, se convirtió en un motor para crear espacios que puedan abrir camino a otras y otros. Por eso fundé el Semillero Audiovisual Olodule, un espacio pensado para fortalecer en lxs jóvenes la posibilidad de ver el cine y el audiovisual como una herramienta de transformación social, cultural y política.

Además, creo firmemente que es necesario que seamos nosotros mismos, los realizadores indígenas, quienes compartamos lo que hemos aprendido. No solo por una cuestión técnica, sino porque nuestros saberes, nuestras formas de narrar y nuestros vínculos con el territorio no se aprenden en las escuelas convencionales.

Enseñar desde adentro, desde la comunidad, es una manera de cuidar nuestra soberanía narrativa.

OG: Profundamente valiosa, tanto a nivel personal como colectivo. Me ha ido muy bien, he tenido la oportunidad de facilitar procesos de formación con muchos jóvenes, siempre de forma respetuosa y en diálogo constante con las autoridades tradicionales de la comunidad, lo cual ha sido fundamental para enraizar este proceso en el marco de nuestros valores y autonomía cultural.

Este semillero es la primera experiencia de este tipo en nuestra comunidad, y por eso mismo ha generado mucha emoción, curiosidad y participación. Algo que destaco especialmente y que me llena de orgullo es que hay más mujeres que hombres participando activamente.

En un contexto donde históricamente el rol de las mujeres ha estado limitado a la cocina, al cuidado o a la maternidad, verlas hoy con cámaras, contando historias, proponiendo ideas, ha sido transformador.

El semillero no sólo está formando técnicamente, sino que ha ayudado a fortalecer la identidad de cada uno de las y los jóvenes participantes. Han comenzado a reconocerse como sujetos de memoria, de saber, de palabra y de imagen. Para mí, eso es lo más valioso: sembrar una semilla que no sólo forma cineastas, sino que reafirma el orgullo de ser Gunadule en este tiempo y para el futuro.

OG: Es un tejido con memoria, co-construcción, compañía y voces de nuestras abuelas. Es mi manera de aportar a mi pueblo, el pueblo Guna. Aunque no tejo molas en textil como muchas de las mujeres sabias de mi comunidad, descubrí que podía tejer desde mi quehacer audiovisual: tejo memoria, tejo sueños, tejo esperanza.

Desde el sonido y la imagen en movimiento, sigo transmitiendo los conocimientos de nuestros abuelos y abuelas, de forma viva y sensible. La mola, como el cine, tiene capas. Y en el audiovisual, cada capa, el sonido, la imagen, el guion, la emoción, la intención también es importante. Sin ninguna de ellas se puede construir una verdadera mola audiovisual. Todo lo que vemos y escuchamos está unido, y eso mismo lo aprendí observando los tejidos de las mujeres de mi pueblo.

Este concepto nace hace más de cinco años, en un momento de mucha inseguridad personal. Me cuestionaba por no saber tejer la mola tradicional. Sentía que algo me faltaba como mujer Guna. Pero con el tiempo entendí que hay muchas formas de aportar, de ser, de cuidar y de crear comunidad. La mía es a través de la imagen, la escucha y el relato.

OG: Sí, ellas han sido, y siguen siendo, el corazón de nuestras familias y comunidades. Muu Palaa es, ante todo, una muestra de amor hacia mi abuela. Ella es todo para mí, para nosotras. Es el centro, la raíz, la sabiduría viva. Su existencia ha marcado mi vida, y también mis historias. Ella es mi asesora en todas las obras que he cocreado. Las abuelas en los pueblos indígenas, y en especial en el pueblo Gunadule, son portadoras del conocimiento ancestral. Son ellas quienes nos arrullan en las hamacas, quienes nos enseñan a tejer la mola, quienes nos dan consejos, nos enseñan a escuchar, a observar, a resistir. Son las que han sostenido la cultura, los cantos, la medicina, las palabras y los silencios sagrados.

OG: Esa historia ha estado marcada, muchas veces, por el irrespeto y el extractivismo. Es como si alguien llegara a tu casa, tomara fotos, grabara, y se fuera sin siquiera pedir permiso. Pero en este caso, no se trata solo de un permiso de palabra, sino también espiritual. La entrada a un territorio no es solo física: también debe ser energética, cultural, ética. Y cuando eso se rompe, el territorio mismo te lo hace saber. No es simbólico: es real.

Muchas personas no indígenas aún tienen dificultades para comprender esto. A veces llegan con la intención de ayudar o de visibilizar, pero sin entender que la representación tiene consecuencias y que trabajar con pueblos indígenas no es solo cuestión de contenidos, sino de relaciones. Por eso necesitamos transformar profundamente las prácticas audiovisuales: desde cómo se llega al territorio, cómo se conversa, cómo se acuerdan las historias, hasta cómo se construyen los créditos y la propiedad de las obras.

OG: Es una herramienta fundamental. No es una imposición, es una invitación a crear desde el respeto, la escucha y la participación real. Ofrece recomendaciones claras para que creadores y productores que deseen trabajar en territorios indígenas lo hagan de forma más consciente, dialogada y responsable. Ahí se plantean formas de concertar procesos, de reconocer las voces comunitarias en todas las etapas del proyecto, y de establecer relaciones menos asimétricas.

Para nosotras y nosotros, que hemos sido históricamente narrados por otros, es urgente que se respete nuestro derecho a la imagen, a la palabra, al consentimiento, y a la cocreación. Este documento es un paso importante hacia ese horizonte, pero aún hay mucho por caminar. Y lo primero que se necesita para avanzar es algo tan básico como fundamental: escuchar y pedir permiso, con el corazón y con el espíritu.

Y lo primero que se necesita para avanzar es algo tan básico como fundamental: escuchar y pedir permiso, con el corazón y con el espíritu.

Bartolomé Loperena Nieves aprendió de sus abuelos el arte de interpretar el canto de las aves. Dice que muchas de ellas envían mensajes a través de los sonidos. Algunas, como el toche, la guatapaná, el chiscoa y el guacao anuncian los malos tiempos. Cada vez que las oía cantar, algo malo sucedía al día siguiente en Potrerito, una vereda del corregimiento La Junta, en San Juan del Cesar. Sin embargo, en otras ocasiones “aquellos pájaros cantaban cosas muy lindas”, recuerda Loperena, quien pasaba sus días intentando imitar ese sonido con la flauta de carrizo, a la orilla de alguna quebrada.

Para perfeccionar su técnica, Loperena solía reunirse con los maestros de la gaita. Tenía 15 años y su mayor deseo era tocar junto a ellos, pero los maestros no lo dejaban; lo consideraban demasiado inexperto. Una vez, durante la fiesta de San José, los gaiteros se emborracharon tanto que no pudieron seguir tocando. Había una veintena de mujeres con ganas de bailar y Loperena vio una oportunidad. Tomó el carrizo y empezó a tocar. Las mujeres saltaron de alegría y comenzaron a preguntarse de dónde había salido aquel carricero. Loperena respondió con orgullo: “Yo soy el hijo de Evangelina”.

De Evangelina Nieves, una sabedora y partera de la región, Loperena heredó el don de curar con plantas medicinales. “Mi amá me dijo: ‘Hijo, el único que veo que puede aprender lo que yo sé es usted’”, recuerda. Nieves lo enviaba a buscar las plantas y a preparar los brebajes para atender a los enfermos. Loperena le obedecía y la observaba con admiración. Su madre, además de ayudar a sanar, realizaba rituales sagrados junto al mamo para asegurar buenas cosechas y pedir la lluvia en tiempos de sequía.

Quizás por eso decidió estudiar enfermería en Atánquez, Cesar. Loperena quería poner sus conocimientos al servicio del puesto de salud de Potrerito, recorriendo casa por casa a lomo de su mula. Todo sin dejar de lado la música tradicional. Hoy Bartolomé sigue siendo el carricero que encanta con su música y que construye sus propios instrumentos. Su carrizo está hecho con planta de pitahayo, tiene una cabeza de cera y un pitillo de pluma de pisco. Sus maracas son de totumo de cáscara gruesa y semillas de lenguaevaca.

En Consonante conversamos con Loperena para conocer su vida y su obra, pues es el único músico tradicional de la etnia Wiwa que produce música y que enseña a tocar en San Juan del Cesar. Muchos de los maestros de la gaita ya han fallecido, y él es de los pocos que aún siguen de pie, llevando el sonido de su carrizo de pueblo en pueblo.

Bartolomé Loperena: Un día empecé y lo terminé. Me dio lucha hacerlo, pero lo trabajé hasta que le saqué música, porque un carrizo se hace pero hay que sacarle la música. El otro día hice uno y no salía nada, no salía música. Después me acordé de que al carrizo hay que echarle un chorrito de chirrinchi en la boquilla para que suelte la voz. Oiga yo duré un rato, como dos horas, y no me salía nada. Me compré una botellita de chirrinchi y apenas le eché soltó el pitillo. Ese es el secreto.

BL: Antes hacían el carrizo de tubo de manguera, pero a mí me gusta hacerlo de pitahayo. El pitahayo es una planta, una mata con un cardón que está aquí en La Sierra. Se hace una marquilla, ella echa espina como un cardón, pero tiene un corazón. Hay que buscar que esté derechita para que se pueda hacer el carrizo, se le quita lo de adentro y queda el tubo. Hay que dejarlo como unos 20 para que madure y cuando ya usted lo coge, ese corazón está maduro y sale de una vez suavecito.

BL: A Potrerito llegó la violencia en 1987. Empezaron a presentarse personas que uno no conocía, decían que venían ayudar al pueblo, buscando quien se uniera a la guerrilla. Yo trataba de no tener cuento con ellos, pero eso fue duro. Una vez se adueñaron del puesto de salud unos 15 días y cuando se fueron me golpearon duro.

En Potrerito se escucharon bombas, granadas, de todo. Un día estaba todo en silencio, el sol radiante como dice la canción, el cielo azulito, pero a las 7 de la mañana soltaron el primer bombazo y eso estremeció la tierra. Salimos corriendo hacia una finca como a media hora del pueblo. Era un arroyo con cuevas de piedra, un buen escondite, y ahí nos refugiamos. El que se dejó agarrar lo mataron.

BL: Me afectó bastante. Duré meses sin agarrar el carrizo pensando en cómo iba a resolver mi vida en San Juan del Cesar, porque yo no vivía en el pueblo, sino en el monte. Me enfermé, estuve hospitalizado, casi me muero. Me enfermé de los riñones, me enfermé de la cabeza, casi me da una isquemia. Yo pensaba que me iba a morir y le pedí a Dios que me salvara.

Después fui reponiéndome poco a poco, pero estuve como un año más o menos mal, mal, mal. Tres veces me dijeron que me estaban buscando para matarme. Había una equivocación conmigo, me involucraron en algo que yo no era. Yo únicamente era enfermero del pueblo, no estaba en ningún grupo, pero esa acusación casi me lleva a la muerte.

BL: Fue un momento difícil, no volví a tocar música, estaba desecho, no agarraba el carrizo, no agarraba la caja, no agarraba nada. Me ponía a cantar solo para que no se me olvidaran las canciones. Así hago todavía; en cualquier momento saco los instrumentos y me pongo a cantar allá afuera.

Y así mantengo yo viva la música, empiezo a coger carrizo, hacerle nota y a tocar todo: la caja, la maraca, todo.

BL: Yo pensaba "si canto de pronto alegro a la gente”. Todo lo que quería decir lo hacía a través del canto. La gente se alegraba y yo me iba desahogando de lo vivido sin ofender a nadie, porque al decir “Potrerito tierra amable, potrerito tierra mía, pero sufrimos un gran susto que nos hizo perder el equilibrio. Unos corrimos para arriba, otros corrimos para abajo, otros corrían a los lados buscando salvar su vida”, yo me desahogaba.

BL: La gaita es todo. Los casamientos en las comunidades duran dos noches o tres noches y eso mismo puede durar un poporeo. Ahí es donde suena la gaita para la pareja que se está casando. Cantamos y damos consejos para que el padre Serankua se sienta bien complacido. También cuando van a hacer una casa y la bautizan, se hace un ritual. Los mamos necesitan que se toque la gaita porque es muy importante en la tradición de nosotros. Si no hay gaita, la cosa no está bien.

Cantamos nuestra música porque es lo que pide el padre Serankua, que traduce dios en lengua wiwa. Esa música nos la mandó él para que se la toquemos y se sienta contento. También se le canta a los niños en el bautismo, a la tierra, a las cosechas de todo, de maíz, ahuyama, malanga, para que salgan buenas.

BL: Bueno, la gaita tiene varios ritmos: el merengue, que es un tipo de gaita paseadita que se baila suavecito. Hay otra que se toca en forma de puya alegre, que tiene un ritmo bastante jocoso para las personas que quieren bailar rápido. También está la marimba, que es una forma de son. Nuestra música es como la música vallenata; tiene son, puya y merengue.

BL: Nunca he dejado de tocar. Para donde sea, siempre voy con mi gaita, mi caja y mi maraca. Uno se enamora de ella como una esposa, como una mujer. Cuando uno se enamora de una mujer no la puede dejar. Si hay una fiesta, yo me voy para la Sierrita, para el Machipa, para esos pueblos en La Loma y me llevo mi gaita. La gente dice: ahí viene Bartolo con su gaita y se alegran. Ellos saben lo que toco y por eso dicen que el carricero que toca de verdad verdad.

Otra cosa que hago es enseñar. Allá en Potrerito hay unos muchachos que están aprendiendo. Yo les digo “si no estoy yo, ustedes están aquí ya”. Yo les canto y les toco y les gusta mucho. Ya les hice los instrumentos, son bastante tradicionales. Lo que más me gusta es que ellos usan sus mantas, sus sombreros y saben su lengua. Aquí en San Juan tengo un grupito del colegio José Eduardo que también está aprendiendo a tocar la gaita. Son de Surimena y se bajaron a un pueblo que se llama Mamayan Rivadillo para participar y tocar juntos.

BL: La gente dice que en el carrizo mío hay una una nota muy viva. Un día alguien dijo que mi carrizo es grande, que tiene el hueco más ancho de todos. Por eso cuando alguien intenta tocarlo no puede, no tiene la fuerza. Dicen que tiene mucho aire y que no se hallan. Eso es lo distinto que ven en el carrizo mío. Y bueno, mi carrizo es sagrado. Cuando me muera, no sé si tendrá que quedarse aquí o deberé llevarmelo.

BL: Tengo planes de grabar todas las gaitas y dejarlas en una memoria para que los muchachos las escuchen. Quiero dejarles ese legado junto a Juan Gil, uno de los maestros de los que aprendí que todavía está vivo. Vive en Mamayán, que queda arriba de Potrerito subiendo como dos horas. Con él vamos a grabar todas esas cosas para dejar ese legado a las nuevas generaciones. Eso me dijeron: tiene que dejar eso para que los jóvenes recuerden las gaitas que no han escuchado.

BL: Quiero transmitirles alegría, que sepan quién fue Bartolo, un músico que tuvo un conocimiento en la gaita bastante excelente luego de que todos los maestros murieron. Como no quedó nada grabado, nadie los recuerda hoy pero yo sí. Usted no escuchó a Nazario, a Genaro Mentha, a Andrés Montaño; de Alfonso tampoco se oye nada. Ellos no dejaron algo grabado, pero ellos cantaban. Yo no quiero que me pase eso, quiero que escuchen mi música. Quiero que me recuerden.

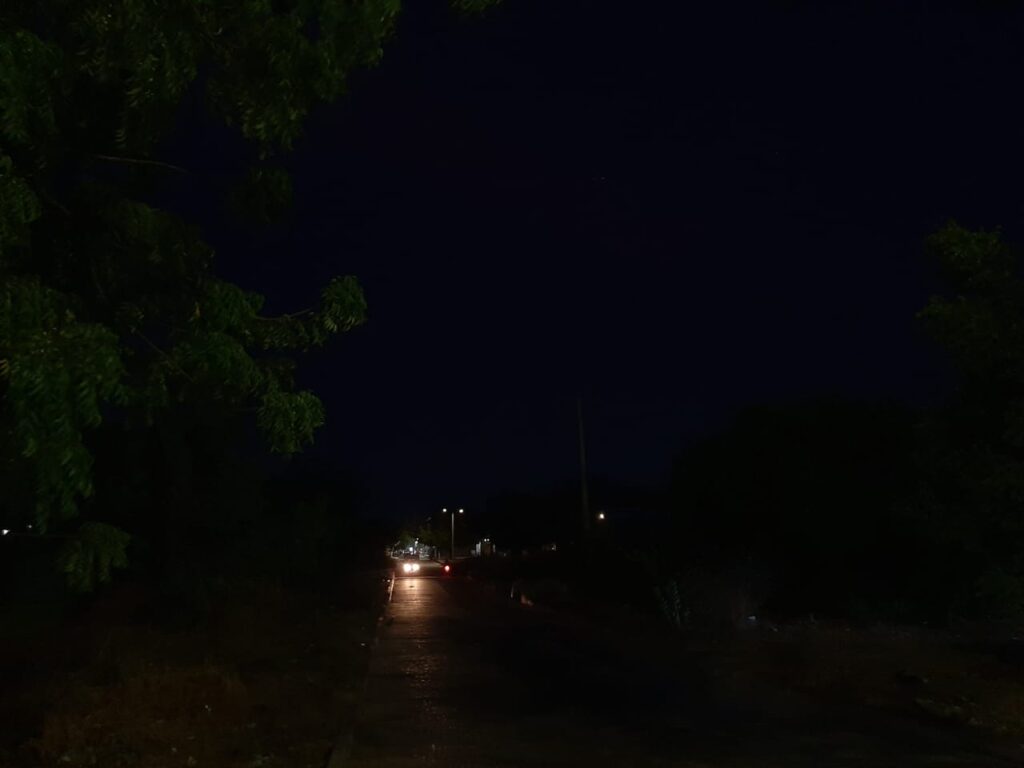

Cada noche, después de salir de la Universidad de La Guajira, Carol Niño debe caminar a oscuras durante 20 minutos para regresar a su casa, en el barrio 20 de Julio. Aunque hay tres postes con luminarias, ninguno ilumina lo suficiente el camino. Como Niño, los habitantes y transeúntes se preguntan por qué pagan un impuesto de alumbrado público si no cuentan con un buen servicio.

“La iluminación es pésima, pésima. Es bastante grave no tener un buen alumbrado público en esta zona que es muy transitada porque aquí hay un instituto educativo privado, así que pasan muchos estudiantes siempre”, comenta.

Para Niño, la falta de iluminación representa un problema de seguridad para los estudiantes que diariamente deben atravesar este sector. “Hay estudiantes que salen muy tarde y esta zona, al lado del Infotep [Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional], es muy oscura. Hay un callejón que es muy peligroso; se han visto muchos hurtos e intentos de otras cosas. Conozco varias personas a las que les han robado. No ven por dónde van cuando les aparece un desconocido que les quita sus pertenencias.”

Así como la vía hacia el Infotep, hay otros sectores del municipio en los que tampoco hay buena iluminación. Ese es el caso del parque de Las Delicias, la glorieta del monumento La Luna Sanjuanera y la glorieta de La Virgencita, donde hay postes, pero ninguna de las luminarias sirve. Tampoco hay en las calles de la Terminal y del Terminalito, que conducen hasta la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Ni en las vías de las instituciones educativas El Carmelo y Manuel Antonio Dávila, donde hay lámparas sin bombillos, postes oxidados y otros en mal estado.

Desde el 2007, el alumbrado público de San Juan del Cesar es operado por la empresa AGM Desarrollos, que tiene una concesión por 22 años, es decir hasta septiembre de 2029. De acuerdo con la interventoría de la empresa, el sistema está compuesto por 3.890 luminarias, de las cuales cerca del 64 por ciento corresponden a la tecnología LED y un 36 por ciento a luminarias de otras tecnologías más antiguas, “que son poco eficientes y no iluminan con la intensidad que lo hacen luminarias más modernas”, dice Hamilton Cardoso, el agente interventor.

“Muchas de las luminarias que hay actualmente en el municipio ya han cumplido con su vida útil y requieren ser modernizadas. Pues, aunque en muchos puntos existen luminarias, es claro que 1 de cada 3 luminarias que hay en el municipio son de tecnologías antiguas y por más mantenimientos que se les realicen, su flujo lumínico ya no va a ser el mismo al de hace algunos años, dado que ya han cumplido con su vida útil”, explica Cardoso.

Por otra parte, la última vez que AGM hizo obras para hacer mejoras significativas en el servicio fue hace 11 años, en el 2014, cuando modernizó gran parte de la infraestructura, algo para lo cual invirtió 2.765 millones de pesos. Desde entonces los trabajos se han limitado a actividades de operación y mantenimiento. En los últimos dos años, por ejemplo, la empresa instaló 26 puntos lumínicos nuevos que, en palabras de Alexandra López, jefe de canales de relación, “obedecen a solicitudes de la comunidad, a puntos que estaban sin luminarias y nuevos puntos validados por la concesión que son requeridos en el municipio”.

Wilmer Jiménez Plata, habitante del barrio La Victoria y vendedor informal en el centro, no entiende porqué hay tantos postes y luminarias led sin alumbrar . “En el barrio mío hay muchas pantallas que no están alumbrando y hacen falta también postes para poder alumbrar las casas donde habita la gente porque han atracado mucho por allá.”

Jiménez cuenta que no puede aprovechar el espacio público para poder seguir con su venta durante la noche debido a la falta de iluminación. “En el lugar donde trabajo me encuentro bien porque están las pantallas de uno y el reflejo de las otras pantallas. Después de las cinco de la tarde ya me dirijo hacia la casa porque es muy oscuro aquí, entonces hay poca luz para que la gente me vea”.

José Juan Mindiola, habitante del barrio El Centro, comenta que muchas de las bombillas de los postes “están dañadas” y que “hay pantallas que no sirven".

Por otra parte, Carmen Elena Mendoza, habitante del barrio 20 de Julio, cuenta que vive en alerta debido al mal estado del poste de luz que queda al lado de su casa, pues cree que en cualquier momento se puede venir abajo. “Mire el poste ese del alumbrado público, míralo, míralo, que ya nos va caer encima”, dice asustada.

A través de un oficio enviado a Consonante, la empresa AGM reconoció que muchas de las quejas recibidas por los usuarios se deben a que las luminarias tienen baja iluminación. De hecho, la empresa señaló que entre las zonas que más requieren la modernización de las luminarias están los parques La Peña, Diomedes Díaz, Zambrano, Las Delicias, Los Haticos y Cañaverales.

De acuerdo con Alexandra López, jefe de canales de relación, en estos casos se debe “intervenir la luminaria, realizando la reparación del panel para devolverlo a su condición de iluminación óptima y, en otros casos, reemplazar la luminaria por la culminación de su vida útil”.

Por otra parte, hay sectores que requieren una expansión. Esta es la situación de los parques Lagunita, Corralejas, Simón Bolívar, Las Tunas, Echeverry, La Normal y Las Margaritas. También de las canchas Los Tunales, Pondorito, Guayacanal, Guamachal y Las Margaritas.

El problema, asegura, es que de momento no existe un proyecto de expansión, modernización y/o repotenciación del alumbrado público en el municipio. Sin embargo, “presentamos una propuesta técnico económica para el ajuste presupuestal del 2025”, lo que le permitiría a AGM hacer algunas mejoras.

Para Fidel Pitre, inspector de Servicios Públicos, uno de los obstáculos en la prestación del servicio son los robos constantes de la infraestructura de alumbrado público. En sus palabras, “se ha venido trabajando en la modernización del alumbrado público en el municipio, pero por ejemplo, en la zona de Los Tanques, a la salida de Pondores, las personas han robado tanto luminario como cableado y solamente dejaron los postes”. Este asunto también ha sido documentado por la interventoría, para la cual el hurto tiene afectaciones muy graves porque “deja sin servicio a algunos circuitos de la red de alumbrado público”.

Por otra parte, de acuerdo con el agente interventor Hamilton Cardoso, otro de los problemas es la falta de recaudo. “No se está logrando recaudar ni el 50 por ciento del total del impuesto, lo que deja en evidencia que actualmente gran parte de la población no está realizando el pago correspondiente”.

San Juan del Cesar cuenta con un canal de WhatsApp a través del cual la Inspección de Servicios Públicos recibe las quejas y peticiones de la comunidad. Las personas pueden escribir al número +57 3203712986 sus informes y también pueden acercarse a las oficinas de AGM Desarrollos, ubicadas en calle 2 sur 5-47, en el barrio Regional.

“Una vez que el usuario hace su reporte, la empresa tiene 72 horas para reponer la luminaria. Es importante que el usuario genere una PQR por escrito para que le quede un recibo de la solicitud o en su defecto mande una imagen al WhatsApp con la dirección y el número de la luminaria”, explica Fidel Pitre, inspector de Servicios Públicos.

Nohelia Mosquera creció escuchando cuentos cada luna llena. En esas noches, cuando la luna parecía una moneda gigante, su madre, abuelos y vecinos se reunían para contar historias bajo la luz de las estrellas. Nohelia abría los ojos y se ponía las manos en la boca, a veces sorprendida, a veces asustada, por las cosas que se imaginaba podían ocurrir en Jurubirá, un corregimiento a 40 minutos en lancha de Nuquí, Chocó. En uno de los cuentos, una joven terminaba casada con el mismísimo diablo y veía morir uno por uno a sus hermanos, que intentaban defenderla. Nohelia memorizaba las historias y hoy varias de ellas están recopiladas en su libro Mis noches negras, publicado por el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico y presentado esta semana en la Fiesta de la Lectura y la Escritura del Chocó (Flecho), que se celebra del 26 de febrero hasta el 23 de marzo.

En el libro, que ha circulado por las calles de Jurubirá, Nohelia Mosquera recoge también muchos de los adagios y versos olvidados en su comunidad. Durante uno de los eventos del festival en Bahía Solano, conversó sobre cómo la defensa de la oralidad es un acto de rebeldía y de resistencia. En Consonante hablamos con ella sobre su obra y rol como lideresa y maestra, pues Mosquera ha dedicado más de treinta años a dar clases a niños y niñas en el Centro Educativo Pascual Santander de Jurubirá, pero también a alzar la voz por los derechos de su comunidad.

Nohelia Mosquera: Yo llegué a ser maestra por casualidad, por decisión de mi mamá, porque en esa época solo se ofrecía bachillerato académico en Nuquí y bachillerato pedagógico para ser maestra en el Valle. Mi mamá dijo: usted se va para allá para tener una profesión y un trabajo cuando termine. Y como lo que decían los papás eso era, hice caso y me gustó. En noveno y décimo me mandaron a hacer prácticas en la primaria. Era la forma de mostrar si íbamos a ser buenos maestros o no. Mi maestra, que era mi pedagoga orientadora, me estuvo observando durante toda la primera clase y cuando terminé me dijo: venga, Nohelia, estudie magisterio porque usted va a ser muy buena maestra. Eso me motivó mucho para encaminarme en mi profesión. También tuve en bachillerato una maestra que me inspiró mucho: Amalia Lemus. Ella era una maestra muy elegante y sofisticada, siempre iba muy bien vestida y maquillada. Yo pensaba: uy, cuando sea maestra voy a vivir así. Era muy diferente a mis maestros de primaria. Esos sí nos daban látigos y reglazos, nos castigaban, nos arrodillaban. Yo no me siento resentida ni frustrada por eso, la verdad. Entiendo que hacía parte del sistema educativo de ese momento, aunque no comparto esa violencia. Para ser una buena maestra hay que enseñar con amor y con entrega.

N.M: Sí. Antes todo era muy sano, nadie veía a ningún policía ni a ninguna persona armada. Las mamás se iban a trabajar a las fincas y el adulto que se quedaba en el pueblo cuidaba a los hijos de todo el mundo. Los niños corrían con libertad en medio de la selva y el mar. Yo conocí la violencia ya siendo maestra.

Nosotros no estábamos acostumbrados a los actores armados ni a la guerra que nos impusieron. Así que cuando empezaron a hacer presencia los primeros miembros del Eln en Jurubirá, hace como 30 años, fue muy duro. Empezamos a ver que muchos de nuestros jóvenes, tanto hombres como mujeres, no tenían ninguna otra opción después de la primaria. Fue ahí que nació el bachillerato como una estrategia para evitar que los menores se fueran a los grupos armados.

N.M: Sí, hacíamos reuniones en el pueblo y yo decía lo que pensaba sobre la violencia. Para mí la guerra es un sistema que lleva a los pobres a ser más pobres. ¿Quiénes son los que van a combatir? los hijos de los pobres, de los campesinos, de las madres solteras. Los hijos de los ricos están estudiando en el exterior y nuestros hijos no pueden muchas veces acceder a la educación, no ven más opciones y terminan en los grupos armados.

Yo decía: nosotros no queremos hacer parte de esta guerra, ni ser víctimas de una violencia que no hemos buscado. Queremos hijos pescadores, agricultores, no que vayan a la guerra. Claro, decir eso me trajo problemas.

N.M: Unos diez hombres armados con fusiles vinieron a buscarme, a tocar la puerta de mi casa. Yo tenía una casa grande, con una cerca de flores, al frente de la playa, y estaba con mi hija de ocho añitos. Alcancé a reconocer a dos de los hombres, porque había compartido con ellos las noches de cuentos.

Pero ahora ellos eran guerrilleros. Me pidieron conversar, pero que fuéramos a otra parte, y yo dije no, si me van a matar mátenme aquí. Pero me dijeron que no venían para eso, sino que les habían contado que yo estaba formando grupos anti revolucionarios en el pueblo. Que yo estaba mandando una carta al Ejército y a la Policía para demandarlos.

Mientras ellos hablaban yo le pedí a mi Dios que me diera fuerza y que pusiera en mis labios las palabras que necesitaba para ese momento. Cuando terminaron de hablar, yo les dije: mira, es mentira, aquí tengo el borrador de la carta y se las leí. Decía, en nombre de la comunidad, que nosotros queríamos mantenernos al margen del conflicto armado. Que así como ellos llegaban, iban a llegar otros y que no queríamos ser víctimas ni ser desplazados de nuestra isla. También que toda esa violencia era para los pobres y que la carnada eran siempre los hijos de los pobres.

Ellos me escucharon y con el tiempo la gente me protegió y los adultos mayores, las matronas, me ayudaron espiritualmente. Pero fueron los años más duros. Cuando llegaron los paramilitares se acomodaron en mi casa, porque yo tenía un hotel que era la única casa desocupada en el pueblo. Me tocó ver cómo la desbarataban y se paseaban por mi patio. No podíamos hacer nada, pero la comunidad simplemente se arraigó más a su tierra, aquí nadie quería irse. La gente decía "nosotros aquí no nos vamos, profe, mientras usted esté aquí con nosotros, nosotros no nos vamos”.

N.M: La presencia de ellos rompió nuestro tejido social. La gente dejó de reunirse para contar las historias durante las noches de luna llena, dejó de hacer arrullos en diciembre y los niños ya no salían a jugar. En Navidad la gente ya no quería reunirse para cantar ni hacer pesebres en la calle porque les daba miedo. Los bailes de cumbanchas también se perdieron porque ellos [los actores armados] llegaban a sacarnos a bailar y nosotras sentíamos mucho miedo, entonces dejábamos de hacer ese tipo de cosas. Son tradiciones que, hasta hoy, no han regresado del todo.

N.M: Los adagios aquí eran usados por las mamás para fortalecer los valores de sus hijos. Por ejemplo, si te querían enseñar sobre la perseverancia, te decían: “el que no alcanza pone banco”. O si te querían inculcar la prudencia, decían: "mira, oído que tales oyen, corazón cogé y guardá”. Había unos versos muy bonitos también. Cuando yo andaba floja en la casa, que no quería astillar la leña sino que mi hermano lo hiciera, mi mamá me decía: “mija, yo sola hice mi casa, sola cogí mi gotera. La mujer que se atiene a un hombre, muere con la nalga afuera”.

Cuando tuve mi primer hijo andaba mucho tiempo triste por todo lo que debía hacer y mi mamá se reía y me decía: “lo que con gusto se hace, ni rabia te da”. Todas esas cosas son muy especiales e importantes para nosotros porque la oralidad es una forma de expresión, pero también de rebeldía que tuvo el negro esclavizado para defender su cultura. Para poder seguir hablando y pensando como éramos. Eso fue algo que jamás nos pudieron quitar: la cultura, el baile, el canto, la oralidad.

N.M: Mira, yo pienso que si los negros no tuviéramos esta forma de ser, nuestros antepasados no hubieran sobrevivido a tantas cosas. A nosotros nos permitió sobrevivir por la capacidad de ser, de expresarse, de reírse hasta del dolor. Eso fue una herramienta de libertad.

Es como decir: no me vas a quitar todo, hay una parte de mí que no te puedes llevar. La cultura es algo que llevamos dentro. Hemos sobrevivido entre versos, adagios, risas y muecas. Tú lees el libro y quizás no alcances a conectar con las historias como si alguien te la contara, porque nuestros gestos, la manera en la que ponemos la cara, las muecas que hacemos, es tan propia del negro que es muy difícil que otro lo haga.

N.M: Sí, hay versos para que los hombres y las mujeres se coqueteen y otros para pelearse entre contrarios. Si tú y yo teníamos el mismo novio, cosa que acá era normal y lo sigue siendo, la que fue novia primero decía: "zabaleta, zabaleta que a mi orilla ya te rimaste. Tú fuiste la más ganosa, que mi amor te lo llevaste. Y entonces la otra contestaba, "yo fui quien te lo quitó para que tú te enojaras, allá en la playa te espero con mi pullita molada". Ese es un verso de pleito, de rivalidad.

Otro ejemplo: “preguntarle al sacamuela cuál es el mayor dolor: que le saquen una muela o que le quiten su amor”. Y el otro contestaba: “al que le sacan la muela, le duele y descansa, pero al que le quitan su amor se queda sin la esperanza”. Para enamorarte te podían decir: “caldo en la tapera, amor, flor morada en la loma, ¿dónde tienes tu nido? Dime, divina paloma”. Y la mujer: "anda que no has de buscar el nido que te interesa, otro más noble que vos lo escondió con su nobleza".

Todo eso se ha ido perdiendo a pasos agigantados. Antes se decían en las noches de luna, porque todas eran para jugar y contar historias. Se usaban en los arrullos para competir, en los chigualos durante los velorios de los niños y en las nueve noches de novena cuando moría un adulto. Pero ya no hay ni novenas, la última que se hizo en mi pueblo fue hace más de 20 años durante el velorio de mi mamá. En las escuelas sí abrimos espacios para enseñar algunos de los versos y adagios.

N.M: El libro es una recopilación de unos 15 cuentos. Todos son producto de la oralidad, alguien se los inventaba, la gente los empezaba a contar en las noches de luna y yo los iba escribiendo. Estuve recopilando historias por ahí dos años y a veces iba hasta donde las personas que contaban historias para volverlas a escuchar. Me di cuenta de que tenían algo en común: casi todas las historias tratan sobre la relación de las personas con la naturaleza. En algunas hay mucha ficción y magia. Hablan de cómo nos relacionamos con los animales, los espíritus, el diablo o los duendes.

Todos los cuentos son el reflejo de un vínculo directo con el mundo espiritual. Le conté del proyecto al director del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico porque ellos le han abierto las puertas a la cultura, y se interesó de inmediato. Hicimos la publicación a través del instituto, pero lo malo es que el libro salió exactamente como yo lo escribí, está sin editar, simplemente así lo copié. Se hizo una primera edición y eso voló, todo el mundo lo quería. Yo apenas conservo dos libros.

Les voy a cantar este verso

se los voy a hacer saber

que Fonseca necesita la Casa de la Mujer

En un centro como este

lo digo con sentimiento

se pueden reforzar cualidades y talentos.

En los primeros dos meses del año, 12 mujeres denunciaron violencia intrafamiliar en Fonseca. En el mismo periodo del año pasado, se registraron 23 casos y, a lo largo de todo el año, más de 102, según datos de la Comisaría de Familia. Aunque la comisaría cuenta con una oficina en la Alcaldía para atender a las mujeres que sufren este tipo de violencias, muchas no la perciben como un espacio seguro ni suficiente para brindarles el acompañamiento necesario a todas. Además, advierten que el subregistro es alto, ya que muchas víctimas no denuncian por miedo.

De acuerdo con Carlos Mario Cabana, comisario de familia del municipio, muchas mujeres que acuden a la entidad enfrentan problemas de confidencialidad. “La comisaría se encuentra dentro de la administración municipal, así que no se le puede brindar el acompañamiento a la víctima con esa confidencialidad que necesita, pues la infraestructura no se presta para eso”. En varias ocasiones, señala el comisario, “nos han manifestado que no es un espacio seguro para ellas”.

Por eso, a comienzos de este año, un grupo de mujeres víctimas de violencia se unió para conformar una fundación y pedirle a las autoridades la creación de la Casa de la Mujer, un espacio que esperan funcione como un refugio seguro, educativo y de apoyo para todas aquellas que atraviesan por situaciones de violencia de género. Con esta propuesta buscan abrir las puertas de nuevas iniciativas de orientación psicosocial y apoyo emocional para las mujeres, así como de formación y de generación de oportunidades.

Para Virginia Pedrozo, especialista en salud mental, una de las principales dificultades que enfrentan las mujeres en el municipio es justamente la falta de un espacio confiable para acudir en casos de violencia. “En muchas ocasiones no sabemos qué hacer en una situación así y no tenemos un lugar que nos brinde esas orientaciones”.

“Los servicios de apoyo son muy limitados en Fonseca. Las mujeres que sufren maltrato muchas veces no denuncian por temor a enfrentar a sus victimarios. La Casa de la Mujer podría ser un lugar para brindar apoyo psicológico a esas mujeres y que puedan salir del círculo de violencias en el que se encuentran”, dice Emi Luz Corzo, ama de casa y activista del proyecto.

De acuerdo con el comisario de familia, Carlos Mario Cabana, la Casa de la Mujer “no puede ser únicamente cuatro paredes para pasar el rato”, sino que debe ser un espacio donde se brinde realmente acompañamiento psicosocial y legal a las víctimas.

“La casa debería contar con psicólogos, trabajadores sociales y abogados que presten asistencia legal. Es decir, todo un acompañamiento integral para atender esa vulneración del derecho, porque a veces vemos que las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar son también víctimas de violencia sexual, económica de cualquier tipo de negligencia por parte del Estado. Debería ser el lugar para todas, las que están en riesgo y las que están en calidad de víctimas, porque también es importante prevenir la configuración del delito”, dice Cabana.

La Casa de la Mujer sería, además, un espacio ideal para ofrecer cursos de formación y así crear un centro de oportunidades. Aquí, las mujeres podrían adquirir herramientas para impulsar su empoderamiento económico, así como para participar activamente en ámbitos como el laboral, educativo y político. Esto teniendo en cuenta que “tampoco existe un lugar específico donde podamos capacitarnos y aprender nuevas habilidades”, reclama Virginia Pedrozo. “La idea de la Casa de la Mujer es poder ayudar a todas aquellas que no saben a dónde acudir y necesitan un espacio donde poder recibir apoyo y formación, por ejemplo, en trabajos manuales”, dice.

En esto coincide Emi Luz Corzo, quien destaca la importancia de crear un lugar para encontrarse, capacitarse y crecer. “Las mujeres cabeza de familia necesitamos herramientas que nos permitan salir adelante. Una Casa de la Mujer podría ofrecer cursos de formación, desde belleza hasta trabajo social, para que nosotras las mujeres no solo podamos mejorar nuestra situación laboral, sino también sentirnos más seguras y romper con el ciclo de violencia que muchas enfrentamos”, dice.

Las mujeres que apoyan esta iniciativa reconocen que las oportunidades de capacitación en Fonseca son limitadas. Aunque el Sena ofrece cursos de emprendimiento, informática, administración, entre otros, los cupos disponibles no son suficientes para cubrir la demanda de las mujeres que desean mejorar su educación.

“Sin un lugar fijo, nuestras reuniones y capacitaciones se pierden. Hemos tenido que pedir prestadas las instalaciones a colegios y otros lugares para poder compartir nuestros conocimientos. Si conseguimos la Casa de la Mujer, no solo se beneficiarán nuestras mujeres, sino que también podremos ofrecer más oportunidades de formación a otras personas del municipio”, concluye Diana Mendoza.

Sin embargo, la creación de la Casa de la Mujer es apenas un sueño. Las mujeres que lideran la iniciativa se han encontrado con falta de respuesta por parte de las autoridades locales, a quienes les han enviado solicitudes a través de cartas para coordinar reuniones como las que han sostenido con la gestora social, Yenis Gámez.

"Estamos a la espera de que las instituciones gubernamentales y territoriales nos brinden apoyo para contar con un espacio físico, ya sea una oficina o, idealmente, una casa. Creemos que es prácticamente un hecho que Fonseca tendrá su Casa de la Mujer, un espacio seguro y necesario. El señor alcalde y otros miembros de la administración municipal ya están al tanto de este proyecto que tenemos en marcha", cuenta Diana Mendoza, licenciada en educación especial.

Mientras tanto, las mujeres que atraviesen por situaciones de violencia de género, pueden acudir a las instalaciones de la Comisaría de Familia, ubicada en la Alcaldía Municipal. También pueden llamar al número 3185234964.

Si Colombia fuera una finca, una tercera parte de esa tierra sería ideal para ser cultivada y producir una lista larguísima de alimentos. En total, son cerca de 43 millones de hectáreas con vocación agrícola, lo que equivale al 37 por ciento del territorio nacional, según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA). Sin embargo, a ese enorme potencial se le antepone otra cifra: más del 40 por ciento de esos suelos productivos está en situación de degradación. Así lo advirtió en diciembre la entonces ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, durante un foro dedicado al cuidado del suelo rural.

Para proteger los suelos más valiosos para la agricultura y evitar su pérdida, en 2023 se creó una figura especial: las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA). A través de esta medida se busca otorgar garantías para que las comunidades de zonas con ese tipo de características continúen con sus actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras forestales y agroindustriales de manera sostenible.

La iniciativa ha sido celebrada por comunidades campesinas del sur de La Guajira, donde se realizaron las primeras declaratorias en el país. Desde julio de 2024, ocho municipios de este departamento—San Juan del Cesar, Fonseca, Distracción, El Molino, La Jagua del Pilar, Villanueva, Urumita y Barrancas—cuentan con zonas rurales dentro de las APPA. En total son 79.961 hectáreas destinadas exclusivamente al uso agropecuario.

“Fue un reconocimiento histórico para nosotros como comunidades campesinas y productoras de alimentos. Nos dieron la formalidad que necesitaba este territorio, que es apto para sembrar de todo. En las resoluciones quedaron incluidos un montón de compromisos y beneficios que esperamos aprovechar, como asistencia técnica, banco de maquinaria y acceso a la tierra”, cuenta Óscar Gámez Ariza, presidente del Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales. Desde hace años, las comunidades intentaban detener a la empresa minera Best Coal Company (BCC), que insistía en ejecutar un proyecto de explotación de carbón a cielo abierto a pesar de no ser bienvenida en su territorio. Por eso, la declaratoria de la APPA fue considerada “un triunfo” para el consejo comunitario.

Sin embargo, las APPA no son bien recibidas en todas las regiones ni por todos los gremios. A comienzos de febrero, la Gobernación de Antioquia presentó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad contra la resolución 000377 del 26 de diciembre de 2024, que busca proteger la producción de alimentos en 268 mil hectáreas al suroeste del departamento. Días después, en una audiencia pública en el municipio de Támesis, alcaldes, congresistas y líderes políticos cuestionaron la figura, argumentando que limita la autonomía territorial y restringe actividades económicas clave, como la minería.

Para profundizar en este debate, centrado en el para qué de la tierra, esta entrega de El Explicador resuelve las principales dudas sobre las APPA: qué son realmente, qué implicaciones pueden tener en las zonas rurales declaradas protegidas y qué hay detrás de las discusiones.

Las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) son zonas con vocación agropecuaria que el Estado protege con el propósito de garantizar que las comunidades campesinas desarrollen sus actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras forestales y agroindustriales de manera sostenible. Estas zonas son declaradas oficialmente por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con el apoyo técnico de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria.

De acuerdo con Jose Luis Quiroga, director de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo, las APPA “son una determinante del ordenamiento territorial que busca proteger el suelo rural con aptitudes agropecuarias frente a otras actividades que puedan cambiar sus condiciones”. Para Quiroga, son también una forma de “conservar el suelo como recurso natural, garantizar la producción de alimentos y el derecho humano a la alimentación”.

Muchos conflictos sobre el uso del suelo surgen de la diferencia entre cómo la población aprovecha un territorio y cómo debería utilizarlo según su potencial, teniendo en cuenta las restricciones ambientales. En Colombia hay 13 millones de hectáreas de tierras subutilizadas, es decir, un 7,5 por ciento de los suelos a nivel nacional, según datos del MinAgricultura.

Un suelo subutilizado es aquel que tiene la capacidad de producir lo que las comunidades siembran sin mayor esfuerzo, pero que “en la actualidad se encuentra con pastos o casas de veraneo”, señala Leidy Bernal, asesora en temas de ordenamiento. Esto es problemático porque “el suelo es un recurso natural no renovable, si se agota no hay forma de recuperarlo, por lo que no se podrían producir alimentos y se incrementaría las consecuencias del cambio climático”, explica. Por otra parte, un 9 por ciento de los suelos del territorio nacional están sobreutilizados, o sea que superan su capacidad productiva, algo que ocurre, por ejemplo, con la ganadería en la Amazonía, que tiene mayor potencial agroforestal, dice Bernal.

A través de las declaratorias de la APPA no solo se busca proteger los suelos rurales y la producción de alimentos, sino también la seguridad alimentaria. Según cifras del Ministerio de Agricultura, el 70 por ciento de los alimentos que produce el país provienen de sistemas agroalimentarios de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria. De esta forma, dijo la entonces ministra Martha Carvajalino, “lo que hacemos es determinar que esas comunidades que hoy producen alimentos tengan, además, la garantía de que no habrá otros usos que ejerzan presión y terminan modificando el uso del suelo ante lógicas económicas que desatienden la importancia de la producción de alimentos”.

"Lo que hacemos es determinar que esas comunidades que hoy producen alimentos tengan, además, la garantía de que no habrá otros usos que ejerzan presión y terminan modificando el uso del suelo ante lógicas económicas que desatienden la importancia de la producción de alimentos".

A través de las declaratorias se concede un poder especial para la protección de los suelos rurales, pues las APPA son determinantes de ordenamiento territorial y norma de superior jerarquía. Esto quiere decir que tienen un efecto directo en la planeación o actualización de los planes de ordenamiento territorial.

Esto quiere decir que, al estar dentro de las APPA, el propietario de un predio puede solicitar a la Secretaría de Planeación Municipal que tenga en cuenta esa figura en la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial para que su zona de producción de alimentos sea protegida. “Esto blinda su predio y evita que se desarrollen allí otras actividades que pongan en riesgo los suelos productivos, como la expansión urbana desordenada”, explica Leidy Bernal, asesora de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo.

Las ZPPA son el primer paso para la constitución de las APPA. Antes de cualquier declaratoria, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria identifica la zona de protección y traza un polígono indicativo para que el Ministerio de Agricultura continúe con la ruta y, finalmente, declare una zona específica como área de protección para la producción de alimentos. Dicho de otra forma, las APPA se oficializan a partir de las ZPPA y la gran diferencia es que esas últimas no tienen ningún efecto jurídico.

Actualmente hay tres zonas consideradas ZPPA. Son más de 50 mil hectáreas en la Sabana Centro en Cundinamarca, 249 mil hectáreas al sur de Antioquia y 102 mil en el Tolima. Estas fueron identificadas gracias a la información provista por actores territoriales y nacionales en un ejercicio de socialización y participación.

Las ZPPA son identificadas dependiendo de las características del suelo, los usos y el ordenamiento territorial. Esto, sin embargo, debe estar sujeto a las solicitudes de las organizaciones campesinas locales y regionales que buscan proteger sus suelos para el desarrollo rural, así como su identidad campesina, la producción agropecuaria y el territorio. Luego, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) entra a revisar que cumplan realmente con unos requisitos mínimos.

De acuerdo con Claudia Cortés, directora de esta entidad, lo primero es que la zona esté dentro de la frontera agrícola nacional, es decir, que sea utilizada para la producción de alimentos. Otro de los requerimientos es que tenga aptitudes agropecuarias para los alimentos prioritarios definidos por la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN), así como por las comunidades, teniendo en cuenta sus costumbres locales. Las zonas deben, además, tener una predominancia de agricultura campesina, familiar y comunitaria y, finalmente, corresponder a los instrumentos del ordenamiento productivo y social. Por ejemplo, las zonas de reserva campesina, las zonas de reserva agrícola, las zonas exclusivas de pesca artesanal, las zonas especiales de manejo pesquero y otras territorialidades campesinas.

Durante la audiencia pública en Támesis, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, expresó su oposición a las APPA, argumentando que esta figura limita actividades económicas clave para la región, como la ganadería, la minería y el turismo. Según el mandatario, estas restricciones podrían afectar la competitividad y el desarrollo económico del departamento.

“Nos encontramos aquí reunidos no porque estemos defendiendo una actividad económica u otra. Nos encontramos aquí porque estamos defendiendo algo más caro, más importante, que es la autonomía de las regiones y la libertad de los propietarios para decidir el desarrollo de actividades económicas en sus tierras”, dijo Rendón durante su intervención.

En eso coincidieron alcaldes, concejales, líderes políticos e intergremiales antioqueños, quienes manifestaron su preocupación por la incertidumbre que, según ellos, pueden generar las APPA en los procesos de planificación y en el desarrollo de actividades apalancadas en usos mineros comerciales e industriales.

No. Según el Ministerio de Agricultura, las resoluciones que crean las zonas de protección para la producción de alimentos no vulneran la autonomía territorial. Por el contrario, fomentan “la coordinación entre la Nación y las entidades locales”. A través de un comunicado, el Ministerio explicó que los gobiernos territoriales pueden presentar sus apreciaciones a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) antes de que se emitan los actos administrativos que formalizan las declaratorias de las APPA.

Así lo sostuvo también la entonces ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, quien reafirmó que tampoco las APPA afectarán las actividades económicas ya existentes en los territorios, ya que se respetarán los derechos adquiridos.

“Las APPA no están imponiendo ni restringiendo actividades en curso que cuenten con respaldo de las entidades territoriales, como la expansión urbana, la parcelación, las actividades industriales e incluso la minería. Todos esos derechos adquiridos se respetan y no serán limitados”, señaló Jose Luis Quiroga, director de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo. Esto implica también, de acuerdo con Quiroga, que “se pueda construir infraestructura para satisfacer el derecho fundamental de la vivienda del campesinado”.

Los habitantes de Tadó comenzaron este año en medio de un ambiente enrarecido por el ataque con minas antipersonal en el corregimiento El Tabor, la instalación de banderas y la demarcación de viviendas y carros por parte de los frentes de guerra Occidental y Cacique Calarcá del Eln, que se disputan el control territorial con los paramilitares del Egc. Ambos frentes intensificaron su presencia con nuevos actos violentos en la zona rural, lo que ha obligado a las comunidades a mantenerse confinadas y ha despertado en ellas, nuevamente, el temor a ser desplazadas.

El episodio más reciente ocurrió el 20 de enero, cuando las tropas del Ejército fueron atacadas con un artefacto explosivo instalado como campo minado por miembros del Eln en el corregimiento El Tabor, a 35 minutos del casco urbano de Tadó. Ese día murió el soldado Willinton Mosquera Solano y otros tres más resultaron heridos. Según el Ejército Nacional, los militares fueron sorprendidos mientras realizaban operaciones de control en una zona que no es únicamente frecuentada por las tropas, sino también por las comunidades.

“Este comando rechaza este cobarde ataque y condena vehementemente la práctica de instalación de artefactos explosivos en zonas por donde habitualmente también transita la población civil”, dijo la institución en un comunicado.

Desde entonces, el miedo se ha instalado entre los habitantes de El Tabor, quienes temen que la tierra que pisan esté sembrada con más minas antipersonal. Por esta razón, al menos 190 familias permanecen en confinamiento, según cifras de la Defensoría del Pueblo. Una mujer que pidió reservar su identidad contó que la gente evita a toda costa bajar hasta el río, cruzar los puentes e ir en busca de sus cultivos. “Estos días no ha llovido y aunque tenemos sí o sí que lavar e ir por agua al río, muchas preferimos no hacerlo porque nos da temor de que algo nos pueda pasar”, dijo.

Ese temor no surgió de la nada. Desde finales del año pasado, la gente ya sentía cómo se rompía la tranquilidad que se respiraba en Tadó. En septiembre varias de sus viviendas fueron pintadas con mensajes alusivos a los grupos armados. Un mes después, en octubre, vieron a un grupo de hombres con armas, que se identificaron como miembros del Eln, salir hacia la vía que comunica a Tadó con Pereira y marcar con sus siglas carros particulares y transportes del servicio público.

“Hay un ambiente de mucha zozobra en las calles, yo tengo más de 30 años viviendo aquí y no había visto que las casas cerraran sus puertas a las siete de la noche. A esa hora ya no hay nadie afuera porque se siente el temor”, contó un habitante de Tadó. Esta semana, nuevamente, encontraron una bandera del Eln colgada en la vía entre El Tabor y Playa de Oro, en un sector conocido como El Churimó.

En rechazo a la escalada de violencia que marcó el comienzo de año, más de 300 personas marcharon ayer por las calles principales de Tadó en una manifestación pacífica liderada por las instituciones educativas y la Alcaldía Municipal. La marcha por la paz comenzó y terminó en el parque Rey Barule. La gente se vistió de blanco y recorrió los barrios Caldas, El Esfuerzo, Reinaldo, Escolar, Popular, Carmelita, San Francisco y Apolo.

“Hicimos una manifestación para rechazar todos los actos de violencia y de inseguridad que estamos padeciendo en nuestro territorio y elevamos nuestra voz para que no se sigan presentando. Nosotros nos caracterizamos por ser un municipio tranquilo y hoy nos están robando la tranquilidad”, dijo un miembro del Consejo de Juventudes, cuyo nombre no se revela por seguridad.

En otros municipios como Río Iró, a una hora en carretera de Tadó, las comunidades atraviesan por la misma situación. En la madrugada del 25 de enero hallaron una bandera del Eln y un artefacto, aparentemente explosivo, instalado en el parque principal, justo al frente de la Iglesia Santa Rita. Mientras las autoridades hacían el acordonamiento de la zona, un francotirador disparó contra el patrullero Jeyson Jair Parra Vera, quien resultó herido y murió horas más tarde. Once días después, el artefacto sigue ahí, a la vista de la gente, pues nadie se ha atrevido a desinstalarlo.

Estos ataques, que se extienden por toda la subregión del San Juan, se enmarcan en un contexto de persistencia del conflicto armado en varias regiones del país. Mientras el Catatumbo vive una crisis humanitaria debido a las disputas entre el Eln y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, en zonas como el sur de Bolívar, Arauca y Chocó la violencia también se ha intensificado. Los departamentos del Putumayo, Caquetá, Huila, Amazonas, Meta, Guaviare y Cauca también se encuentran en riesgo luego de la fragmentación del Estado Mayor Central (Emc), de acuerdo con la primera alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo en este 2025.

La subregión del San Juan es la que más está sufriendo por el fortalecimiento de los grupos armados en el Chocó. A nivel departamental, el Eln hace presencia permanente en 30 de los 31 municipios, mientras que el Egc está en todos. Recientemente se estableció en Unión Panamericana, Alto Baudó, Santa Rita y Tadó, según un análisis de la Fundación Paz y Reconciliación.

En Tadó, el Eln tiene mayor control sobre la vía hacia Pereira y el Egc tiene una presencia más marcada en la cabecera municipal, según información de la Defensoría del Pueblo. “El Egc está en fase de expansión y ocupa territorio que antes ocupaba el Eln, que está intentando impedir ese avance. Esa ha sido la dinámica de los últimos años. Sin embargo, luego del rompimiento de los diálogos entre el gobierno y el Eln, este grupo ha buscado tener más visibilidad a partir de acciones armadas que pretenden mandar un mensaje de fortaleza”, dijo la Defensoría.

En medio de la crisis del Catatumbo y ante la escalada de violencia en el Chocó, la gobernadora del Chocó Nubia Carolina Córdoba le pidió al presidente Gustavo Petro incluir al departamento en el estado de conmoción interior decretado por el Gobierno, para así también atender la situación de este territorio, que “está asediado, minado y diezmado”.

“Nos solidarizamos con la situación del Catatumbo. Como chocoanos conocemos el dolor de la guerra. Sin embargo, la escalada del Eln es nacional y seguirá recrudeciéndose en el Chocó (...) En el último año el Chocó ha vivido ocho paros armados impetrados por el Eln, confinado a más de 50 mil personas. La subregión San Juan lleva meses en crisis humanitaria. La situación de la población es crítica y requiere medidas extraordinarias que podemos accionar en este momento”, dijo Córdoba a través de su cuenta en X.

Hay una imagen que solo recuerdan quienes navegaron el río Amazonas y el lago Tarapoto hace 30 años. Dicen que veían nubes de murciélagos y de mariposas cruzar el río. En el agua, los ojos encendidos de los caimanes y los saltos de los peces que, atraídos por las luces de las linternas, caían dentro de las canoas de los pescadores. En ese entonces, el Amazonas tenía una magia espesa y densa, recuerda Fernando Trujillo, director de la Fundación Omacha, dedicada a salvaguardar esta especie. Cualquiera que le abriera su corazón al río podía recibir el regalo de ver a un delfín rosado saltar y perderse entre la niebla.

Pero, como los murciélagos, las mariposas, los caimanes, los manatíes y los peces, los delfines rosados (Inia geoffrensis) y grises (Sotalia fluviatilis) se ven cada vez menos. En los últimos 30 años, su población ha disminuido un 52 por ciento en la Amazonía colombiana, según datos de la Comisión Ballenera Internacional. Esto se debe a la degradación de su propio hábitat: principalmente por causa de la deforestación, las sequías extremas, la contaminación por hidrocarburos y mercurio y la sobrepesca.

Fernando Trujillo ha dedicado esos mismos años al estudio y protección de los delfines de agua dulce, clasificados como especie en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. A través de la Fundación Omacha, creada por Trujillo en 1996, un grupo de especialistas investiga, monitorea y trabaja con las comunidades ribereñas en la conservación de ecosistemas, así como de especies acuáticas y terrestres del Orinoco y la Amazonía. En especial de los delfines. Omacha, de hecho, significa “delfín que se convirtió en persona” en lengua ticuna.

“Es que estamos degradando y deforestando en todas las orillas. Estamos contaminando con mercurio. Estamos generando asentamientos humanos grandísimos sin ningún tipo de tratamiento de aguas servidas, generando tráfico por las embarcaciones, ruido en la pulsión acústica. Todo sobre un mismo corredor y no podemos sacar a los delfines para llevarlos a otro lado, así que aquí los procesos de extinción son mucho más rápidos y más difíciles de revertir”, advierte Trujillo, director científico de Omacha, que tiene su sede en Puerto Nariño.