Anitalia podría ser un jaguar, una mariposa morfo de alas iridiscentes o un vendaval. Pero es una mujer.

—Antes de que inicie el invierno aquí todo está lleno de flores. Flores chiquitas, flores grandes, flores blancas, flores moradas, flores azules. Y yo digo que estoy en mi bosque encantado. Eso no solamente existe en los cuentos de hadas y de princesas, es mi selva. Es real— Dice mientras se cambia la ropa mojada y llena de barro por otra más desgastada, pero seca. Caminó durante una hora por la selva para llegar a esa cocina, a la Shibavaña, y aunque las hojas de plátano atenuaron la lluvia, no fueron suficientes.

El pirarucú que compró en el mercado de Leticia a las ocho de la mañana, hace un par de horas ya, está esperando sobre una larga tabla de madera que sirve de mesón de cocina y de comedor para una docena de personas. Está en el centro de su cocina circular, de techos altos y paredes de madera. Una cocina abierta que permite ver un caldero gigante, la rayadora que procesa la yuca para hacer fariña, un fogón más pequeño y, al fondo, el río.

Se vuelve a colgar el machete en la cintura, el canasto en la espalda y sale por la yuca. Camina poco menos de 10 minutos entre frutales de açai, guama, limón, manzanita y plantas medicinales que sembró desde hace siete años. Llega a su chagra, en 2017 era solo una y hoy ya son diez, una para cada familia Pijachi Kuyuedo, chagras nuevas, chagras secas, ocho hectáreas en total.

Donde hoy hay ayahuasca, pimentones, yuca, piña y camu camu, hace más de tres décadas se cultivaba coca. La finca, que hoy le pertenece a Anitalia Claxi Pijachi Kuyuedo y a su familia, está ubicada en el kilómetro 21 de la vía Leticia-Tarapacá, pasó por varias manos antes de llegar a ellos.

—Nos desenglobalizaron el resguardo entre el kilómetro siete, el nueve y el once. Y del 17 para acá nadie lo quería porque ellos decían "¿Quién va a ir por allá?”, el seis dijo “pues nosotros". Y nos dejaron encartados con la finca

—¿Cómo lo pueden a uno encartar con una finca?

—Claro, porque los curacas anteriores habían malgastado la finca y a los que cuidaban no les pagaron. El nueve se llevó sus vacas. El siete se llevó sus vacas. El once se llevó sus vacas. Y ahí sí como dijo Shakira, nos dejaron la deuda en Hacienda— dice entre risas.

Tiene un gran sentido del humor, y entre chiste y enseñanza, saca los tallos de la tierra sin mucho esfuerzo. Con la parte de atrás del machete quita la tierra y después hace un corte milimétrico para separar la yuca del tallo. Si en el proceso una se parte dentro de la tierra, ella escucha el sonido, casi imperceptible para alguien que nunca ha cosechado, y la saca. No deja ningún pedazo porque dice que se quedan llorando. También son gente y los defiende.

Anitalia podría ser un jaguar. Nació en Leticia el 11 de mayo de 1979 y pertenece al clan jaguar del pueblo Okaina-Huitoto M+N+KA. El jaguar, protagonista de un sinnúmero de relatos de la Amazonía, suele representar el cuidado y la sabiduría. En la cultura Okaina, por ejemplo, el jaguar representa “gente artista, de belleza y muy cuidadora o protectora”.

Después de organizar metódicamente las yucas en su canasto, las más grandes del lado de la espalda y las más pequeñas en el otro extremo, le agradece a su chagra y le explica que lo que cosechó va a alimentar a su familia y a los que vienen a visitarla. Ahora empieza otro ritual: preparar la Patarashca.

—Es que la defensa del territorio empieza por el estómago.

Anitalia y su madre, Eufrasia Kuyuedo Fusiñoteriza, ganaron en 2017 el Premio Nacional a las Cocinas Tradicionales. Prepararon, en Bogotá, el Iy+Ko, un plato de la cultura Huitoto y emblemático del Amazonas que tiene como base el pescado y derivados de la yuca. Asegura que antes de ella el concurso lo protagonizaban otras regiones del país, nunca la Amazonía.

El concepto que presentaron era el “Iy+ko como expresión de la construcción de cuerpo social”, para ellas hablar de comida es hablar de política pública. En el concurso solamente estaba presente el Ministerio de Cultura, y Anitalia recuerda que durante su intervención pidió la presencia de los ministerios de Ambiente, Educación y Salud.

—¿De dónde salen los peces? del río. ¿Quién debe proteger los ríos y la tierra? Tarea del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Dónde están estas entidades? Para que esté ese animalito aquí tiene que existir en nuestro territorio. Y no es en un monocultivo, ni en un criadero, tiene que estar en su entorno natural.

El acta del jurado resumió su participación: "Los sabores fueron memorables, muy bien logrados, la mezcla y el equilibrio que brindaron todos los ingredientes fue reproducida de manera excelente. La oralidad en la presentación resultó auténtica. Cuando se habla de lo que se ama y se conoce, se transmite su sabor".

Ya en la cocina, su cuñada Erika Holanda, doña Marina Marquez y don Aurelio Jordan, que le ayudan en la finca, empiezan a pelar la yuca que luego será fariña y almidón. Ella se cambia la ropa por segunda vez y pone en el fogón a hervir otra yuca para hacer el casabe que va acompañar la Patarashca. Camina unos metros atrás de la cocina y de una pequeña huerta saca pimentones de todos los colores, verdes, rojos, amarillos. También un par de ajíes y las hormigas que ya tenía listas. Dice que entre más colores haya en el plato, más nutritivo es.

Aprendió el amor por la cocina de su mamá. Eufrasia Kuyuedo siempre se debatió entre el amor por sus costumbres indígenas y la vergüenza que le hizo sentir la iglesia católica por tenerlas. Es oriunda de La Chorrera, de la comunidad Lago Grande, cerca al río Igara Paraná, a por lo menos dos semanas de recorrido en lancha desde Leticia. Vivió su infancia en un internado cuando la iglesia “acogió” a los niños y niñas indígenas después del genocidio del caucho, que casi extermina a los pueblos Huitoto, Bora, Munaire y Ocaina, con al menos 60.000 asesinatos según cifras oficiales.

En ese momento era también una especie de política de Estado “llevar a los salvajes a la vida civilizada“, así que en el internado le enseñaron a coser, a cocinar y a mantener un hogar.Aunque de allá las mujeres solamente podían salir casadas, Eufrasia fue la excepción. Eso sí, aprendió a hacer “comida de blanco” y hace mejores fríjoles que los paisas, dice Anitalia.

—He viajado, he estado en diferentes escenarios y siempre encuentran una manera de minimizar a los indígenas, hacer que la gente esconda su comida y que se avergüence de sí misma […] Y yo, no sé, dice mi marido que tengo un nivel de autoestima bien tremenda.

Anitalia sólo conoció la historia de su familia hasta hace unos años, cuando convenció a su mamá de que le contara su vida a Violeta, una amiga suya que se había ganado una beca del Ministerio de Cultura para un proyecto fotográfico. Así como su mamá lo hace, en su comunidad poco se habla del dolor y de lo que pasó en la fiebre del caucho. Los abuelos le dicen “el canasto de la escasez” y no le cuentan la historia a todo el mundo. Antes de hablar de eso enfrían la palabra y evitan a toda costa promover el odio, incluso sobre los que les hicieron tanto daño.

—Mi mamá me negó la lengua, pero no fue su culpa. Ella la habló, pero no lo transmitió por miedo a que nosotros sufriéramos castigo. En el internado a los que hablaban la lengua les ponían un palo en la boca atravesado, o los ponían de rodillas encima de piedras o de maíz. Entonces ella decía: "¿Para qué quieren hablar la lengua? Si a mí me dieron duro por eso. Si quieren pues que ellos les enseñen”.

Anitalia, con la fuerza del jaguar, les reclamó. En su entrevista para entrar a la Universidad Pontificia Bolivariana, de la que se graduó como licenciada en etnoeducación, le dijo al padre rector de ese entonces que no le preguntara si hablaba la lengua porque fueron precisamente ellos los que se la quitaron.

Después de picar todos los pimentones, la cebolla, los tomates y el ají, empieza a partir las hojas de plátano para hacer el envuelto. Sobre cada hoja pone primero una cama con todas las verduras y, ahora sí, el pirarucú. Termina con otra capa de verduras y envuelve como si fuera un regalo, lo es. Pone cada envuelto encima del fogón de leña y espera.

Anitalia podría ser una mariposa. Dicen los abuelos que alguna vez existió una mujer indígena tan poderosa que tuvieron que encantarla para que no la mataran. La convirtieron en una mariposa, una de las mariposas más grandes del mundo. Una mariposa que suele volar sola, con alas que parecen azul brillante, pero que en realidad son iridiscentes y logran reflejar la luz. Una mariposa que tiene poco tiempo de vida y que es casi milagroso verla volar en medio de tantos depredadores. Una mariposa que hace maravillas mientras vive. Una mariposa morfo.

Desde niña iba con su papá, Arcesio Pijachi Neicase, a las asambleas de su comunidad y escuchaba atentamente. Ya entrada la noche, cuando terminaba el diálogo, salían de la selva a oscuras, contando las lomas y las raíces que les indicaban cuánto les faltaba para llegar a su casa, ubicada en ese entonces a 15 minutos, selva adentro, del kilómetro seis. A los 13 años ya era promotora de lectura del Banco de la República. Llevaba un baúl lleno de libros hasta su comunidad y después de leer el cuento de Blancanieves, reflexionaba sobre las narraciones de los abuelos que eran parecidas.

A los 19 trabajó en una granja como auxiliar contable. Renunció después de que su jefe la humillara a ella y a sus compañeros por escuchar música de la emisora "Mañanitas Leticianas” en una pequeña radio. El pretexto fue la radio, la humillación era por ser indígenas. Sin embargo, de ese lugar aprendió que cosechar y criar animales también podría ser un negocio.

Mientras estudiaba en el Sena sobre el manejo de las hortalizas para vender, cómo mantener gallinas de engorde y hasta cómo cuidar cabras, se dio cuenta de que a pesar de toda la comida que la rodeaba en su comunidad había 40 niños desnutridos. Así que empezó proyectos de siembra con semillas nativas (no aceptó o las transgénicas), y un trabajo fuerte con las mujeres. Las hortalizas no solo le dieron para pagar los cinco años de universidad en Medellín sino que, poco a poco, le mostraron su propósito.

—Me dio pena porque teníamos todo, pero la gente se volvió perezosa. La tradición dice que a las cinco de la mañana ya debemos estar despiertos y a las seis dándole el desayuno a los hijos. No esperando que desayunen en la escuela.

En 2017 hizo parte del Cabildo y logró con su padre, después de 28 años de búsqueda, la ampliación del resguardo: casi 50 mil hectáreas que recibieron en 2019. También fue el primer cabildo que usó correo electrónico y, dice, el primero que descubrió que las mujeres de su comunidad solamente se dedicaban a trabajar en casa y al cuidado de la chagra. Un trabajo esclavo, afirma, en dónde no hay pensión, seguridad social, ni acceso a la salud. “A ella le gusta ayudar a las personas, a los niños. Es la única que lucha por las mujeres de su comunidad, a las otras ni les importa. Ella es la que saca la cara por las mujeres. Lo mismo que su papá”, dice Erika Holanda, cuñada de Anitalia.

Cuando la Patarashca ya lleva un buen rato en el fogón, empieza a hacer el casabe. Con la yuca molida, y seca, filtra la harina con una de las ranitas que tiene en la cocina (un cernidor que sirve para filtrar la masa de la yuca y que simultáneamente, hace parte de un ejercicio espiritual y tradicional, en el que se depura lo ligero y se retiene las cosas con mayor potencial). No pueden quedar grumos. Cuando el sartén ya está caliente, pone la harina que ya es fina y espera a que se ase para voltearla. Hace ese proceso dos veces.

Después de ganar el premio de cocina tradicional, trabajar como cabildo, y contar la historia de su madre, en su comunidad empezaron a acusarla de querer robarse el conocimiento de las abuelas. De querer figurar con una historia que no había sido la suya y viajar contándola. Eso no la detuvo. Hoy tiene una asociación de mujeres que se dedica a producir pulpa, a pesar de no querer asociarse por la falta de organización de su comunidad y la desconfianza que siente por los procesos colectivos.

—Empezaron a decir que yo me robó el conocimiento de las abuelas, pero lo que estaba haciendo era un trabajo de empoderamiento. Porque a mí no me interesa vivir fuera de aquí, me interesa viajar, sí, para conocer (entre risas). Pero mi vida es aquí y con las mujeres. ¿Por qué a los hombres cuando viajaban no les hacían lo mismo? Y ellos viajando y hablando de nosotras las mujeres, hablando de la chagra, cuando esa es la palabra de nosotras.

Cuando el casabe ya está listo lo divide en porciones triangulares y así, tibio, lo entrega a cada uno de sus invitados para que acompañen la Patarashca. El pirarucú ya absorbió todo el sabor de las verduras y tiene el gusto ahumado de las hojas de plátano y el fogón. Sobre la tabla de madera –el comedor– también hay jugo de borojó, limón partido y ají triturado en un plato pequeño. Casi a las cinco de la tarde, comemos.

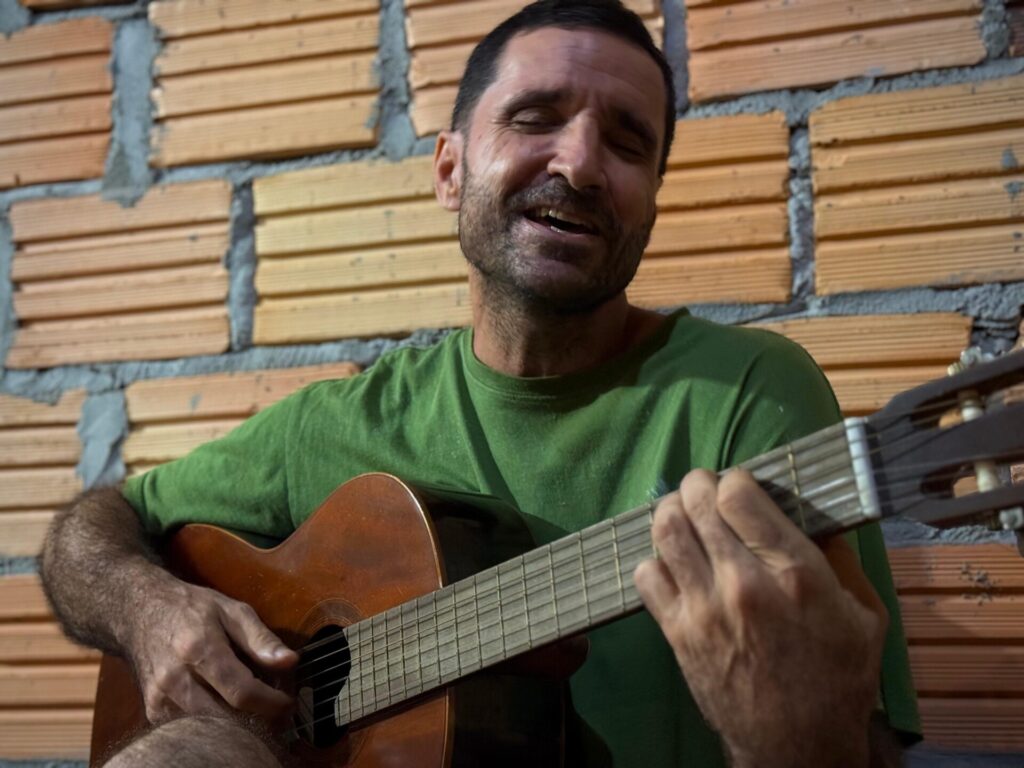

Anitalia podría ser un vendaval. Hay una canción que cuenta una historia de amor entre una mujer indígena y un hombre español que llega a Leticia. Cuenta que cuando la vio por primera vez, un rayo de luz atravesó el cielo para mostrarle que ella era su amor eterno. En cambio, ella lo ignoró varias veces, no confíaba en lo que decía y mantuvo la distancia. Al final,contra el pronóstico de muchos, se enamoraron. El coro dice algo así: “Anitalia, a tu lado quiero vivir/ siempre reir y compartir/ pescado, ají, yuca, açai”

La canción la compuso él, Carlos Suárez Álvarez, el esposo de Anitalia desde hace 17 años. La canta en la cocina de su casa –su otra casa– en el kilómetro seis de la vía Leticia-Tarapacá mientras toca la guitarra. Anitalia saluda a Carlos, a sus cinco gatos: Pipirolo, Aurea, Aris, Jony ,Chumy; y a su perro: Joyama. Después, sigue cocinando, pero ahora se ve diferente, su mirada en la intimidad de la casa se ha enternecido. Ya no es la jefa que tiene que mantener su chagra andando, ese vendaval que irrumpe para hablar por las mujeres, ahora es la brisa suave después de la lluvia, la que reverdece todo y anuncia el canto de los pájaros.

Tiene dos hijos, seis hermanos y 14 sobrinos. A casi todos, hijos, sobrinos y hermanos, los ha criado, los ha cuidado. Es una mujer de familia, estricta pero amorosa. “Es tronchatoro– dice Angy Pijachi entre risas– es una hermana muy exigente. A nosotros nos cuidaban mi hermano Frank y ella. Frank siempre fue muy pasivo, en cambio con ella sí salía doña Eufrasia. Pero siempre fuimos unos hermanitos muy unidos”. Angy es la quinta de siete hermanos, entre cada uno se llevan dos años de diferencia.

En la canción, Carlos también habla sobre un huracán. Puede ser ella para él, puede ser él para ella o pueden ser los dos. Pero sobre Anitalia su familia coincide en que es alegre pero obstinada, terca. Como un viento fuerte: hay un antes y un después de su paso. “Ella es un vendaval de alegría. Es muy extrovertida pero tiene los pies en la tierra”, dice su esposo.

Ha practicado casi todos los deportes, baloncesto, voleibol, microfútbol y hasta taekwondo. Nunca le han gustado los cuadrados. La marean las camisas de cuadros y los cuadernos de matemáticas. Le cuesta no salirse de las líneas, en la escritura y en la vida. Una profesora de primaria se lo dijo una vez, tiene una letra linda, dedicada, incluso perfeccionista, pero no sigue las reglas. –En la naturaleza no hay cuadros– dice.

Anitalia podría ser un jaguar, una mariposa morfo, o un vendaval. Pero es una mujer.