Entre las colinas de Caucasia, al norte de Antioquia, el paisaje de Palomar parece un espejismo. En medio del Bajo Cauca, donde el polvo dorado de la minería tiñe el aire y los ríos suelen arrastrar historias de violencia, este territorio conserva un sistema de aguas claras y vegetación intacta. A simple vista, cuesta creer que todavía exista un lugar así.

A bordo de una canoa, Emilce Guerrero cruza lentamente las ciénagas que ha jurado proteger desde hace años. Vigila que todo esté en su sitio: los pescadores lanzando las redes, las libélulas dibujando círculos sobre el agua, los árboles extendiendo su sombra. Su presencia confirma que este oasis es real y que su comunidad lo mantiene vivo gracias a una apuesta firme: gobernar el agua para defender la vida.

Atranca la canoa y se adentra entre los pastizales. En cada paso, recoge plantas y flores que conoce de memoria: unas para curar inflamaciones, otras para espantar los males del cuerpo y del espíritu. A sus 51 años, el sombrero que la resguarda del sol es casi una extensión de su piel curtida. “Esta sirve como antiinflamatorio y esta otra para infecciones”, dice mientras se seca el sudor y observa el horizonte, donde comienzan los límites del oasis: las tierras baldías marcadas por los proyectos mineros y el control de los grupos armados.

Aquel caserío al borde del río Cauca está rodeado por 14 espejos de agua del Sistema Cenagoso del Sapo y Hoyo Grande, un reservorio de más de 12 mil hectáreas para especies endémicas de la cuenca del Magdalena, el cual se conecta con los ríos Nechí y Cauca y fue declarado área protegida desde finales de 2017. Allí viven campesinos y los miembros del Consejo Comunitario de Palomar, desde donde Guerrero ejerce su papel de guardiana del río Cauca, una responsabilidad que le fue confiada tras la sentencia que declaró al río y sus afluentes como sujetos de derecho.

Las familias negras de Palomar han habitado estas tierras desde hace más de 140 años, cuando un par de familias buscaban tierras para cultivar y se fascinaron con la riqueza hídrica de la zona, pero muchas no lograron acceder a la propiedad de esos terrenos. Por años tuvieron el sueño de alcanzar un territorio colectivo, pero solo hasta 2015 lograron formalizar el consejo comunitario y tiempo después iniciar gestiones para formalizar una propiedad colectiva; sin embargo, la erosión, las inundaciones y los proyectos mineros los mantienen con el miedo de perderlo todo.

“En mi comunidad hemos hecho resistencia a la minería”, explica la guardiana. La vocación agrícola y pesquera de sus habitantes ha prevalecido sobre el rentable negocio del oro y en cambio le han apostado a realizar un monitoreo comunitario del agua y la biodiversidad.

Erosión e inundaciones

“Palomar usted lo ve muy lindo, y es muy lindo, pero cuando se inunda…”, dice Keidys Maurio, habitante de la comunidad, mientras se acomoda el cabello detrás de la oreja. Tiene 34 años y habla con la calma de quien ya ha aprendido a medir el cauce del río con solo mirar el cielo. “Ha habido momentos en los que, estando en la calle, el agua nos da acá”, agrega, levantando la mano hasta el pecho.

Cuando sube el nivel del río Cauca y de los caños que lo rodean, el pueblo se transforma: las calles dejan de ser caminos y se vuelven canales; en lugar de andar, se rema. Los electrodomésticos se dañan, las serpientes aparecen en los patios, las gallinas dejan de poner huevos. “Aquí pasamos casi todo el tiempo inundados. Apenas el río sube un poco, ya sentimos el golpe”, concluye Maurio, con esa mezcla de resignación y resistencia que define la vida en Palomar.

En promedio, esta comunidad se está viendo damnificada por las inundaciones que ocurren de tres a cuatro veces al año. La última emergencia tuvo lugar el pasado mes de mayo, pero no siempre fue así. Las familias explican que su territorio se ha transformado por las actividades mineras y por uno de los megaproyectos más importantes del río Cauca.

Desde la construcción de Hidroituango —la central hidroeléctrica levantada sobre el río Cauca y extendida por varios municipios del norte de Antioquia—, el cauce del río dejó de ser el mismo. “El río, como era libre, tenía sus cauces, su dinámica natural. En época de poca lluvia había bonanza de playones, bajaba el nivel del agua despacio. De esas playas sacaban balastro para construir las casas, se hacían rancherías o se cultivaba auyama, patilla y otros cultivos de corto plazo. Ya hoy no hay islotes de esa clase”, cuenta Emilce Guerrero.

Con los años, los pobladores del Bajo Cauca fueron testigos de los cambios silenciosos que el megaproyecto trajo consigo. Desde 2010, cuando comenzaron las obras, el territorio empezó a transformarse: el río perdió su ritmo, las ciénagas su respiro y las comunidades la certeza de que el agua seguiría fluyendo como antes.

Sin embargo, todo empeoró con tres eventos que marcaron para siempre la memoria del río Cauca. El primero ocurrió el 28 de abril de 2018, cuando uno de los túneles de Hidroituango se taponó y desató una contingencia que puso en riesgo a miles de personas en la parte baja del río. Catorce días después, el agua rompió el bloqueo y provocó una creciente súbita que arrasó con viviendas, enseres y cultivos de cientos de familias que vivían a orillas del río. El tercer golpe llegó el 5 de febrero de 2019, cuando la empresa de servicios públicos EPM cerró la última compuerta abierta de la represa. El cauce se secó y, frente al lecho agrietado, las comunidades realizaron un entierro simbólico del río Cauca.

De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), entre la contingencia y la creciente fueron registradas 36 familias y dos hectáreas afectadas en Caucasia. “Concerniente a la emergencia de sequía del 5 de mayo de 2019, en la base de datos de la Ungrd no se registran eventos para el departamento de Antioquia”, precisa la entidad a este medio. Pero los líderes del Norte y el Bajo Cauca discrepan de esas cifras: aseguran que los damnificados se contaban por miles y que las pérdidas ambientales y sociales aún no terminan de medirse.

Aquellas variaciones drásticas sobre el río hicieron que pueblos como Palomar empezaran a desmoronarse: varias familias que tenían sus viviendas a la orilla del afluente la perdieron por la erosión de la tierra, efectos que al día de hoy siguen padeciendo. “Hubo casas que se rajaron, otras se desplomaron, se llevó parte de las calles y eso causó también en las comunidades un tema psicológico porque la gente estaba nerviosa porque la presa se iba a venir abajo”, cuenta Maurio. El muelle de la comunidad desapareció y al menos 15 viviendas se han derrumbado.

Estos riesgos de sufrir afectaciones por contingencias naturales son de conocimiento de la Alcaldía de Caucasia. La entidad le confirmó a Consonante que la ubicación geográfica de Palomar, sobre la ribera del río Cauca, “lo hace vulnerable a fenómenos como inundación, erosión fluvial y socavación de orillas”. A pesar de las acciones preventivas y jornadas de sensibilización que resalta como gestión la Alcaldía —ante riesgos asociados al comportamiento del río Cauca y la infraestructura de la represa—, la comunidad reprocha que no se están tomando medidas contundentes para prevenir una tragedia. “Aparte de eso tenemos abandono del Estado porque no invierten en nada acá porque esto está en alto riesgo”, cuestiona Maurio. “Los arreglos de la escuela o el parque los hemos tenido que hacer nosotros”, agrega.

Sumado a los impactos de Hidroituango, con la llegada de las grandes maquinarias para extracción de oro, también se transformó el río y la tierra.

“Aquí arriba a Palomar había una isla que partía el Cauca en dos brazos y el principal afluente era por el margen derecho, pero por estar extrayendo oro con dragas y dragones se ha ido deformando. Lo que causó el taponamiento de la parte de arriba donde caía todo ese material de playa y secó el brazo derecho del río, ahora por ahí corre poca agua”, explica un pescador que pidió la reserva de su nombre.

Actualmente, el caudal principal corre por el margen izquierdo, causando que a la altura de Palomar el agua golpee el pueblo con mayor fuerza y se agraven la erosión de la tierra y las inundaciones. Una situación que afrontan, no sólo Palomar sino miles de familias en la región: a mediados de este año, una parte del casco urbano de Caucasia estaba bajo el agua del río Cauca, al igual que el vecino municipio de El Bagre con el río Nechí.

Todo esto también ha impactado la economía y el sustento de miles de familias de la región: rara vez los pescadores atrapan peces grandes. Los sábalos y bagres de más de un metro simplemente desaparecieron. Tampoco se observan leoncillos, dantas, jaguares y mucho menos manatíes como antes de la construcción de la hidroeléctrica y la expansión minera en la región. A esto se suma que el municipio no cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales y las aguas negras son vertidas al río Cauca.

Luchan por el agua

“Ahora la minería es más descarada. Con menos conciencia de conservar”, reprocha un pescador de la región sobre su canoa mientras fuma un cigarrillo. Como era tradición, las comunidades de la región barequeaban y conseguían algunas piezas de oro con esfuerzo, pero con el tiempo llegaron métodos industriales. “Ahora tenemos un río contaminado con mercurio”, lamenta el pescador. Tras la Ley 1658 de 2013, que prohibió el uso de este elemento químico en actividades mineras, dando un plazo de cinco años para la erradicación completa de su uso, el mercurio sigue haciendo estragos en el ambiente. Según las comunidades y expertos, la minería artesanal e informal de la región sigue empleando mercurio para separar el oro de los sedimentos.

“Son evidentes los impactos ambientales del uso del mercurio en las explotaciones ilegales de todo el Bajo Cauca y específicamente de Caucasia, pero hoy se considera imposible de medir”, dice la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) en una respuesta escrita a este medio. “Además de la evidente disminución de la fauna acuática por efectos del mercurio se conoce la disminución imposible de medir debido a la alteración de la fauna acuática por la puesta en funcionamiento de la represa de Hidroituango”, agrega.

Los habitantes de Palomar y de las comunidades aledañas conocían desde hace décadas la minería a gran escala —y sus fulminantes impactos ecológicos— por las actividades que los motobomberos empezaron a desarrollar en el corregimiento de La Concha, en el vecino municipio de Nechí, a unos 10 kilómetros de distancia. Para el 90, río arriba desde Palomar, ya habían empezado a instalarse excavaciones mineras en las comunidades de El Chivo y Palanca, pero sólo se trataba de retroexcavadoras, las cuales empezaron a expandirse durante el 2000 en la zona.

“Ya desde el 2010 para acá empezó el desorden de las dragas en el río y empezaron a tirarle mercurio directamente al río Cauca, de Nechí para arriba”, lamenta la guardiana. Con los años, la minería se expandió hacia Margento, una vereda cercana a Palomar, ubicada del otro lado del río. Allí también había ciénagas en las que los campesinos realizaban sus faenas, pero con el tiempo la minería se expandió y arruinó esos ojos de agua.

“En esa ciénaga ya no se puede pescar. De hecho, cuando aún no estaban tan afectados esos cuerpos de agua y la gente iba a pescar ya se empezaba a ver el cambio en los peces: se descomponían más rápido, el sabor era diferente, la textura de la carne y las vísceras era diferente. Entonces, para aquel lado ya no se pesca”, precisa Maurio.

*Deslice la barra para ver el cambio del territorio. En Margento, del otro lado del río Cauca, la minería se expandió en la última década. A la izquierda, una imagen satelital del 31 de diciembre de 2015 en donde se observa el caserío antes de la explotación de oro. A la derecha, una imagen de noviembre de 2025 con las ciénagas de esa comunidad devastadas. JuxtaposeJS: Carlos Mayorga.

En Caucasia hay cuatro principales zonas afectadas ambientalmente por la minería y una de estas es precisamente el río Cauca, en las veredas La Ilusión, El Pital y Margento. Según precisó Corantioquia, la entidad tiene reportes de los impactos sobre las ciénagas y caños en esta región por el vertimiento de lodos, aceites y residuos mineros. “En esta zona, la minería mecanizada e informal afecta tanto la calidad del agua como la fauna acuática, reduciendo la productividad pesquera”, precisa en una respuesta escrita.

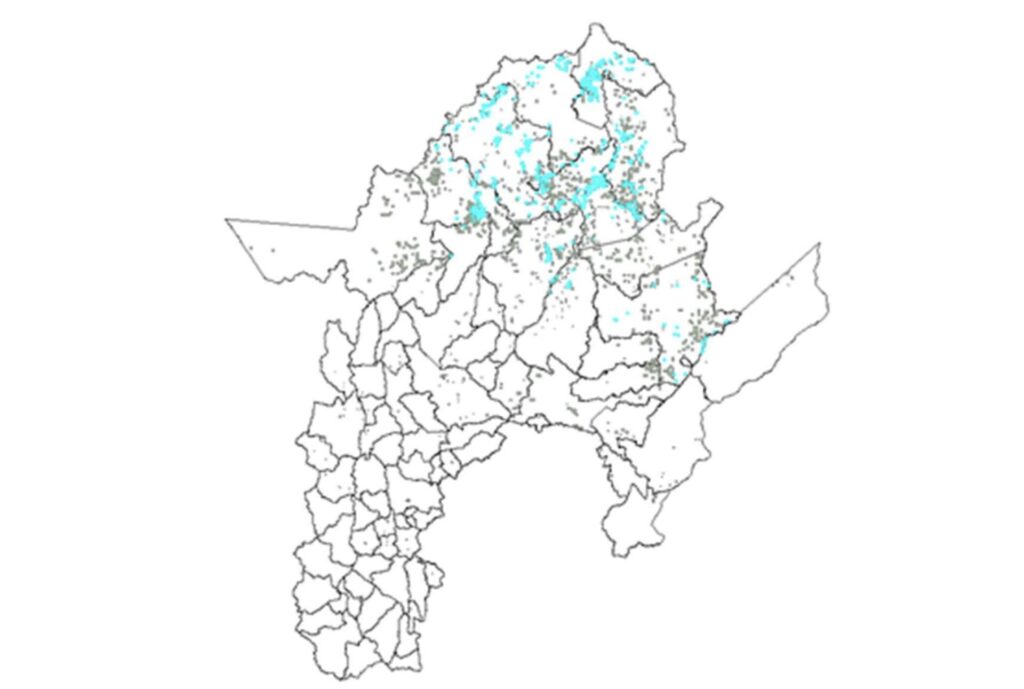

Según especificó la autoridad ambiental, ha identificado la presencia de 13.000 hectáreas de áreas degradadas distribuidas en 40.592 polígonos dentro del Bajo Cauca, atribuibles en buena parte a la minería informal.

Consciente de los daños de las acciones extractivas y la deforestación, la Policía, el Ejército y Corantioquia han desarrollado operativos de control y acompañamiento en la región para preservar la biodiversidad y los recursos hídricos. En los últimos cinco años, la autoridad ambiental ha iniciado 40 procedimientos sancionatorios en Caucasia, de estos cinco por minería y 17 por afectación al agua. Por su parte, la fuerza pública se ha hecho visible con la quema de maquinaria en el Bajo Cauca. En agosto de este año tuvo lugar un gran operativo que resultó en la quema de decenas de dragones brasileños, algunos de ellos en la zona conocida como Cargueros entre El Bagre y Nechí.

A la Armada Nacional le competen 240 kilómetros del río Cauca, de los cuales 68 kilómetros comprenden el tramo de Nechí a Caucasia, pero el control sobre el afluente solo lo realizan cuando hay un “buen caudal de navegación para las unidades a flote”, le precisó la institución a este medio en una respuesta escrita. Ese factor climático es favorable sólo entre abril y septiembre. En los últimos cinco años, esa guarnición militar señaló haber incautado 134 kilogramos de mercurio, destruir 840 dragas artesanales tipo buzo e incautar 337 retroexcavadoras.

Por su parte el coronel Gustavo Adolfo Muñoz Palacios, comandante de la Brigada Contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros del Ejército, le precisó a Consonante que la institución asumió labores de destrucción de maquinaria a partir del Decreto 1035 de 2024, que reglamenta el accionar del sector defensa en el uso de maquinaria pesada en actividades mineras. Por eso, solo registra destrucciones de maquinaria desde 2025: 13 dragas, 4 excavadoras, 295 motores y dos motobombas en todo el Bajo Cauca.

“Esa no es la manera de solucionar todo esto. Eso es un impacto ambiental inmenso, que también se refleja sobre los ríos”, lamenta un líder que pidió la reserva de su nombre. Consonante le preguntó al Ejército sobre esto y sostuvo que las actividades mineras sin título o licencia generan un mayor impacto en comparación a la que genera con la intervención operacional. “El control y destrucción de la maquinaria mitiga o evita la continuidad de las actividades nocivas en los recursos naturales minimizando el aumento de pasivos ambientales para la Nación”, señala en su respuesta.

En relación a incautaciones, el Ejército sí tiene datos de los últimos cinco años, donde se cuentan por cientos las intervenciones. Para el caso de Caucasia, desde 2021, se registran siete dragas y 140 motores incautados.

Pero cuestionar a la minería ilegal no es trabajo sencillo, de un lado por su rentabilidad —por cinco gramos de oro extraído del río se están pagando casi dos millones de pesos en la zona de Palomar a noviembre de este año— y representar el sustento de miles de familias en el Bajo Cauca —según el Ministerio de Minas, para el 2020, el 13 por ciento de la población de la subregión estaba ejerciendo la minería de subsistencia. Otras fuentes apuntan a que, sumando la minería informal, la cifra incluye a más del 30 por ciento de la población— y, de otro lado, por su relación con actores armados ilegales.

Según el ejercicio de Apreciación de las Capacidades Críticas de la Amenaza (Accam), que realiza las fuerzas militares, el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (Egc, antes Agc) o Clan del Golfo, “utiliza la explotación ilícita de yacimientos mineros como motor económico y herramienta de control territorial, generando una fuerte presión sobre las comunidades locales y una grave degradación de los ecosistemas hídricos en el Bajo Cauca”.

Con esa sombra conviven los pobladores de Palomar. Mientras los niños juegan fútbol en la cancha del pueblo, alrededor se alza el recuerdo de los estragos de las armas: una serie de casas decaídas ensombrecen el ambiente, fueron abandonadas por el terror de la guerra. “Antes éramos un corregimiento, pero por la violencia quedamos menos familias”, lamenta un pescador de la comunidad.

Palomar se sigue recomponiendo de la masacre que tuvo lugar el 26 de abril de 2010, cuando fueron asesinados cuatro hombres de ese pueblo, tres de ellos miembros de una misma familia. Ese día, sujetos armados de una estructura heredera del paramilitarismo llegaron al pueblo y concentraron a una parte de la comunidad en la plaza. Buscaban a personas señaladas de pertenecer a un grupo armado enemigo, al encontrarlas las ejecutaron pero las víctimas eran inocentes, explican vecinos del lugar. A su salida, los armados incendiaron algunas viviendas del pueblo y la comunidad emprendió la huida. Cerca del 30 por ciento de las familias fueron desplazadas.

Los habitantes del Bajo Cauca han llevado a cuestas y por oleadas la guerra desde décadas atrás, pero se asentó en los 90 con el accionar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), quienes a través del Bloque Mineros y el Bloque Central Bolívar sembraron el terror en la región para combatir a los grupos guerrilleros y quedarse con los lucrativos negocios de la ganadería, el oro y la coca. A pesar de la desmovilización de esa organización, otras estructuras ilegales empezaron a tomar fuerza al poco tiempo, como ‘Los Paisas’ y ‘Los Rastrojos’. Por eso, coinciden distintos pobladores, la paz nunca se ha sentido en la subregión.

Hoy, los gaitanistas controlan la mayor parte de los seis municipios que conforman la subregión, excepto, señala la Fundación Ideas para la Paz, en el sur y el nororiente, donde se disputa el territorio con la guerrilla del Eln y el Bloque Magdalena Medio del Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf), la disidencia de las Farc comandada por ‘Calarcá Córdoba’. La expansión de las EGC, según le precisó el Ejército a este medio, responden al control de los entables mineros y los corredores estratégicos que conectan el Oriente antioqueño con el valle del río Magdalena.

A pesar de que las EGC administran directamente unidades de producción minera, dentro de la explotación que se mantiene sin formalizar hay varias caras, pero todas supeditadas a las armas. Mientras impunemente grandes dragones brasileños o dragas explotan oro en los ríos del Bajo Cauca —especialmente a inmediaciones del río Nechí—, mineros informales o artesanales se la juegan por encontrar una ‘pinta’ de oro, que en algunos casos les son despojadas por los grupos armados para cederle a algún interesado que tiene los medios para pagar. La situación es más crítica si se tiene en cuenta los impuestos que los armados han establecido a todo aquel que ejerza esta labor. Las vacunas pueden llegar a gravar hasta el 10 por ciento de la producción de oro que consigan.

“Tienen unas tarifas. Por ejemplo, si el minero tiene una retroexcavadora, son entre dos a tres millones mensuales, produzca o no produzca”, explica una fuente que pidió la reserva de su nombre.

Por la crisis de orden público, las comunidades viven en una zozobra que ya parece rutina, resignadas al vaivén de quienes imponen las armas. Aun así, en Palomar insisten en defender la vida desde lo que sí pueden controlar: la pedagogía sobre el agua. Cada vez que tienen oportunidad, recuerdan a quienes extraen oro que, si territorios como el suyo dejan de ser fértiles para la agricultura, la soberanía alimentaria de toda la región queda en entredicho. “Si todo lo destruimos, entonces ¿quién va a vender la comida?”, advierte la guardiana. “Creamos un pequeño reservorio y ahora son ellos quienes nos compran los peces”, agrega.

“Llevamos años conservando esas ciénagas, limpiándolas, haciéndoles monitoreo, sembrando peces ahí, porque nosotros recogemos cuotas entre la comunidad y compramos peces alevinos, los criamos y luego los soltamos para hacer repoblación en las ciénagas para que el pescado no desaparezca”, cuenta Mauro; han sido esas acciones les que han ganado el respeto de las otras comunidades por mantener el ecosistema.

Iniciaron con capacitaciones del Programa Piragua de Corantioquia, un monitoreo manual y automático que recoge datos sobre la calidad y cantidad del agua y el aire. La otra parte, lo han hecho de manera empírica. “Monitoreamos los niveles y calidad del agua que tienen las ciénagas, el caño, el río; si los niveles de agua han bajado o subido. También medimos las aguas lluvias, hay casas que tienen lluviómetros y se hace un registro en la mañana y en la tarde para saber en qué épocas va a haber barrejobo —una creciente de la ciénaga que arrastra agua con corriente—”, explica Maurio.

Estos análisis son claves para decidir en qué zonas cultivar y cuándo conviene más para los pescadores arrojar sus herramientas de pesca. Incluso, la comunidad tiene reglas para el uso de estas mallas, pues dependiendo de la afluencia y tamaño de los peces se precisa cómo debe hacerse la faena para no recoger peces muy pequeños y conservar la especie.

En busca de tierras

Con el agua literalmente al cuello y la zozobra de padecer los estragos de una avalancha, el Consejo Comunitario de Palomar empezó a buscar predios donde pudiera reubicarse e inició una solicitud para constituir el territorio colectivo sobre algunos lotes que identificó, pero la tierra se les ha ido entre los dedos. No por falta de acción, sino por disposiciones de la autoridad de tierras.

Desde 2018, la comunidad negra le solicitó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que le fuera entregada la finca Cristo Rey, una serie de siete predios que suman cerca de 1.500 hectáreas a inmediaciones del río Cauca, junto a las Ciénagas El Sapo y Hoyo Grande, terrenos envueltos en líos por narcotráfico que habían quedado confiscados por el Estado y administrados por depositarios. La gestión buscaba que no solo el consejo comunitario accediera a esas tierras, sino que la reubicación beneficiara a todos los campesinos de Palomar que necesitan predios. Sin embargo, por las dificultades que afrontan en el caserío no pudieron salvaguardar esos documentos y el radicado de esa gestión, que prueba que inició hace siete años, se extravió.

Pasaron diferentes administraciones, pero el proceso no se consolidó. A finales de 2022 e inicios del 2023 la ANT, en compañía del Consejo Comunitario, hizo un reconocimiento de esos predios, pero no hubo más noticias. A finales del 2023 la comunidad afro visitó a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) —que administraba los predios confiscados— y la ANT —que pretendía adquirirlos— buscando un nuevo impulso.

En 2024, la comunidad volvió a solicitarle a la ANT el estudio de los predios para la titulación colectiva. Ese año, la autoridad de tierras hizo visitas en el territorio y con el acompañamiento de líderes del consejo comunitario inició mediciones de los lotes; sin embargo, meses después, estas tierras le fueron entregadas, en mayo de 2024, a dos asociaciones del casco urbano del municipio: Corporación Corazones Verdes (Corcover) y Asociación Mujeres al Retorno (Agromuret). Los predios se encuentran bajo promesa de compraventa entre la autoridad de tierras y la SAE, de cara a los trámites de enajenación que el Estado adelanta.

Solo hasta el pasado 23 de octubre, la ANT le dio una explicación a la comunidad negra de Palomar, días después de que este equipo periodístico iniciara una acción de tutela porque la entidad no había respondido un cuestionario preguntando por el proceso de formalización del territorio colectivo de Palomar. A través de una carta de dos páginas, le indicó a la comunidad negra que esos predios se encontraban en “proceso misional orientado a comunidades campesinas” desde 2023 y que la ANT ya había pactado una promesa de compraventa para adjudicar cuatro de los siete predios. Por eso, invitó a la comunidad afro a identificar nuevos lotes en los que pueda volver a presentar la solicitud de titulación colectiva.

Emilce Guerrero, como representante legal, no se explica cómo desde el inicio en que tocó las puertas de la autoridad de tierras no le advirtieron que la pretensión del consejo comunitario era inviable en esos predios y se pregunta bajo qué criterios impulsan a buscar otras tierras sin evaluar los factores culturales y económicos del consejo comunitario que durante años ha dependido de las ciénagas de la región.

Además, la comunidad cuestiona la gestión de la Alcaldía de Jhoan Montes y de la ANT a la hora de caracterizar las necesidades de las comunidades del municipio en materia de tierras y gestión del riesgo. “Me parece muy ilógico que nosotros que estamos en este territorio no nos prioricen, a pesar de las necesidades y el riesgo que tenemos”, lamenta Maurio. Por su parte, la Alcaldía señaló que no tuvo injerencia en el proceso de entrega de estas tierras y su papel se ha limitado a servir “como un canal de información y acompañamiento social”.

Bajo la administración de la SAE, por varios años, en esos predios trabajaban ganaderos y hasta este año salieron de esas tierras, pero la comunidad de Palomar afirma que, desde entonces, no ha observado que Corcover o Agromuret hayan iniciado proyectos productivos en las tierras. Por el contrario, los líderes afro de Palomar aseguran que algunos cultivos que tenía allí los han erradicado sin dialogar con el consejo comunitario y han deforestado árboles nativos, simbólicos y medicinales para la comunidad. Las asociaciones fueron consultadas para conocer cómo han avanzado en el uso de esas tierras, pero no quisieron hablar una vez se les compartió un listado de preguntas.

La entrega de tierras en la región se ha movido en los últimos años y ha priorizado a asociaciones de mujeres, como publicó a mediados de este año la ANT. También a familias campesinas en grandes extensiones de tierra, como se hizo con una parte de la finca La Leyenda, de 1.400 hectáreas, en octubre de 2024.

Los habitantes de Palomar guardan la esperanza que haya oportunidad de rehacer el pueblo en otros lotes cercanos que permanecen deshabitados junto a las ciénagas que han luchado por conservar. La comunidad ha podido identificar al menos tres predios con estas características, ubicados entre el cementerio de Palomar y la ciénaga La Envidia. Consonante visitó estos enormes predios y a partir de varias coordenadas le consultó a la ANT cuál era la situación de estas tierras, pero la entidad respondió que con estos datos no pudo ubicar espacialmente los predios ni verificar si cuenta con matrícula inmobiliaria.

Según han conocido los habitantes de la zona, estas tierras estarían incautadas por una entidad financiera y eventualmente son entregadas a ganaderos para el pastoreo. “Hace poco tenían arrendadas esas tierras a un señor que trajo búfalos, pero estos animales dañan mucho la ciénaga. Luchando logramos que se los llevara para la parte alta, lejos de las ciénagas y ahora hay unos pocos”, cuenta Maurio.

Ante el desespero de quedarse sin tierras, algunos campesinos de Palomar han pensado en ocupar predios para que el Estado los escuche y les dé soluciones.

Esta necesidad es un asunto que se repite en varias regiones del municipio. Caucasia saltó en los titulares del país en marzo de 2024 por la invasión de tierras más grande del país: cientos de familias ocuparon la hacienda Santa Elena, un predio de 378 hectáreas ubicado junto al casco urbano del municipio y que por décadas había permanecido inutilizado. Hoy más de ocho mil familias han construido un gran barrio con calles y energía eléctrica en esas zonas.

Sin embargo, la formalización de la tierra avanza lentamente. Según le precisó la ANT a Consonante, en los últimos cinco años, de las 322 solicitudes de adjudicación de baldíos que han presentado familias de Caucasia, la autoridad de tierras ha adjudicado el 14 por ciento —45 solicitudes—, lo que representa cerca de 293.000 hectáreas de tierras.

La sombra de un título minero

A toda esta incertidumbre por la tierra se suma la intención de terceros por iniciar actividades mineras a inmediaciones de las ciénagas que la comunidad de Palomar ha conservado. Una situación que les preocupa, pues el impacto ambiental por las actividades extractivas no solo lo ha provocado la minería informal. Organizaciones sociales de la región han advertido durante años la dinámica asimétrica de la minería que se desarrolla en el Bajo Cauca: la mayoría de títulos mineros están en manos de empresas y poderosos empresarios, quienes también han generado impactos ambientales.

Sin duda, la empresa de extracción aurífera más importante de la región es la empresa Mineros S.A. —antes, Sociedad Mineros de Antioquia S.A.—, que por cerca de 50 años ha producido millones de onzas de oro a lo largo del río Nechí, entre los municipios de Zaragoza y Nechí. Algunos de esos títulos, heredados de la corona española, son a perpetuidad. Según el Instituto Popular de Capacitación (IPC), la empresa es dueña del suelo y el subsuelo en 36.904 hectáreas del Bajo Cauca y, a pesar de su amplio reconocimiento, presuntamente ha incurrido en infracciones ambientales, entre estas, la desviación del río Nechí, la construcción ilegal de jarillones, el aprovechamiento forestal, el vertimiento sobre fuentes de agua residuales sobre afluentes y la modificación del sistema hídrico.

“Sin embargo, aunque las autoridades ambientales han abierto procesos sancionatorios, estos procesos han sido lentos y no han arrojado hasta ahora resultados concretos mientras las comunidades siguen asumiendo los pasivos ambientales”, señala en un estudio de 2023.

Cerca a Palomar —del otro lado del río, por Margento— varias empresas trabajan explotando oro, pero hay una que a pesar de no tener operación en la zona mantiene a la comunidad en tensión. Se trata de Tamana Pacific Corporation S.A.S, empresa que extrae y comercializa minerales en la subregión.

Tamana se presentó en 2023 en las ciénagas de Palomar y empezó a realizar estudios para iniciar actividades mineras. A los días, se presentaron con la comunidad; las conversaciones iniciaron con los líderes de la Junta de Acción Comunal de Palomar, pero resultaron en fricciones, explica la comunidad. Después, los empresarios se acercaron al consejo comunitario y los líderes afro le dejaron claro que necesitaban conocer con precisión el proyecto y el título; y tener un espacio para hablar internamente como consejo comunitario para decidir si aceptarían una socialización o debía surtirse un proceso de consulta.

A pesar de que la empresa mantuvo contacto, el consejo comunitario afirma que nunca les suministraron los documentos que pedían para entender sus intenciones. Funcionarios de Tamana cambiaron de estrategia y se acercaron al predio de unas campesinas para iniciar estudios, pero líderes afro de Palomar volvieron a insistirles que fueran claros con toda la comunidad sobre sus pretensiones mineras. Desde 2024 la empresa no ha vuelto al territorio y las comunidades se quedaron con las dudas.

Según le precisó Tamana a Consonante en una respuesta escrita, mientras realizaban estos acercamientos el proyecto “se encontraba en fase de viabilidad técnica y ambiental, razón por la cual no existían documentos definitivos de proyecto ni título minero específico para socializar con la comunidad”. La responsabilidad legal de socializar este tipo de proyectos es del titular del derecho minero, sin embargo, Tamana —así como las empresas que explotan oro del otro lado del río— no es la dueña del título minero, sino un operador.

La concesión minera a la altura de Palomar y Margento la tiene Bogotá Coque Llc Sucursal Colombiana, una empresa constituida en el Estado de Nueva York en Estados Unidos, que posee cerca de 15.246 hectáreas de dos títulos mineros y uno de estos se traslapan con las tierras y ciénagas que resguarda Palomar. Aquel título, identificado con el serial HHXK-03, fue otorgado hasta 2037.

La Agencia Nacional de Minería (ANM) le indicó a Consonante que aquel título se traslapa con el área protegida porque la concesión minera había sido otorgada desde diciembre de 2007, pasó por varias manos, y cuando se encontraba bajo la titularidad de las empresas Ilbarra S.A.S. y Dinda Bacana S.A. se dio la declaración de las ciénagas como Distrito Regional de Manejo Integrado en 2017 y con esto se aplicó sobre esa concesión minera las disposiciones del código de minas que prohíbe la exploración y explotación en zonas protegidas. Para mediados de 2023, el título minero quedó en manos de Bogotá Coque Llc tras haber absorbido las dos empresas.

La autoridad minera agregó que el título también se traslapa en un 13,2 por ciento con la Reserva de Recursos Naturales Zona Ribereña del río Cauca, la franja protectora a lo largo del río que están destinadas a la conservación, donde está prohibida la minería.

Además señaló que a la fecha sobre el título no existe un “Programa de Trabajos y Obras (PTO) aprobado por la Autoridad Minera, ni un instrumento ambiental aprobado por la Autoridad Ambiental competente, por lo tanto, no se encuentra autorizado para realizar actividades de explotación minera”. Desde 2023 la ANM le ha solicitado en repetidas ocasiones a Bogotá Coque Llc que presente el PTO y la licencia ambiental o estado de ese trámite, pero no ha cumplido con esas obligaciones.

Tamana le precisó a Consonante que no mantiene vínculos societarios, accionarios ni de subordinación con Bogotá Coque Llc y su relación se limita a posibles contratos de operación minera y acuerdos de prestación de servicios operativos. Sin embargo, los empresarios de Tamana han movido cartas para revisar la viabilidad de un proyecto minero en las ciénagas de Palomar.

En 2024, Eduardo Segundo Arias Agámez, representante legal de Tamana, solicitó un concepto al Ministerio del Interior sobre la procedencia de una consulta previa para realizar una solicitud de extracción de 551,94 hectáreas de las Ciénagas El Sapo y Hoyo Grande para la explotación aluvial de oro. Dicho polígono se sitúa sobre las veredas El Palomar y La Concepción de los municipios de Caucasia y Nechí.

Bogotá Coque Llc le confirmó a este medio que, en su calidad de titular minero del

contrato de concesión HHXK-03, sí tiene contemplado explotar dicho título, para lo cual contrató a Tamaná Pacific Corporation como operador minero. “El proyecto se encuentra actualmente en etapa de exploración y estudios de prefactibilidad”, se lee en su respuesta y aclara que los requisitos ambientales los solicitará a la autoridad ambiental previo al inicio de actividades de explotación.

También señaló que la solicitud de sustracción del área protegida se encuentra en estudio de viabilidad técnica, ambiental y jurídica, de cara a la preexistencia del título antes de la declaratoria de la figura ambiental que protege estas ciénagas, “respetando los derechos adquiridos y sometiendo el proyecto a los estudios ambientales correspondientes”, se lee en su respuesta.

Consonante le consultó a Corantioquia si le ha entregado a alguna de las dos empresas la licencia ambiental y en qué aspectos está revisando para tomar una decisión sobre la solicitud de sustracción de la zona de reserva, pero a la fecha no se obtuvo respuesta sobre estos asuntos. “Nuestra única fuente de empleo es la pesca. Si Corantioquia da estos permisos, no solo permitiría la pérdida de la biodiversidad, sino que causaría el desplazamiento de nuestra comunidad”, dice la guardiana.

Los líderes del consejo comunitario de Palomar reprochan que cualquier gestión que busque afectar el territorio debe ser consultada a la comunidad afro; sin embargo, el veredicto de Alfonso Jiménez Echeverría, subdirector Técnico de Consulta Previa del Ministerio del Interior, cuando Tamana preguntó por esto a la entidad, fue que no procedía realizar la consulta a las comunidades negras, pues al revisar cartografías y bases de datos del Estado no identificó “dinámicas territoriales o prácticas de grupos étnicos que puedan verse posiblemente afectadas”.

Emilce Guerrero no se explica cómo el Ministerio los desconoce, cuando otras entidades ya les han consultado. “A nosotros Corantioquia nos ha hecho consulta previa por los acuíferos y Mineros S.A. nos hizo una preconsulta por una aplicación de licencia que la empresa iba a pedir”, explica la lideresa.

Ante un posible proyecto minero, Consonante le consultó a Tamana y Bogotá Coque Llc sobre los cuidados ambientales que manejarían ante un posible proyecto minero en la zona y aseguraron que sobre las ciénagas y caños tendrían en cuenta zonas de amortiguamiento y retiro obligatorio de las rondas hídricas, prohibir el vertimiento directos de residuos a cuerpos de agua sin tratamiento previo y desarrollar programas de reforestación de riberas con especies nativas. Sobre el río Cauca plantean el cumplimiento estricto de las normas de vertimiento establecidas.

En este punto para la comunidad de Palomar es un misterio cómo avanza este asunto, pero viviendo entre el río y las ciénagas, con los riesgos de inundación y sin encontrar otras tierras, temen que les puedan quitar la poca que les queda o hacer inhabitable las ciénagas que han resguardado.

“Siempre se ha hablado que son los informales los que causan daño, pero acá el daño más grande nos lo puede hacer una empresa. Si para ellos el oro es el mayor tesoro, no nos vengan a quitar a nosotros el nuestro: el agua y las ciénagas donde tenemos nuestros pescados”, concluye Guerrero.