El departamento de Guainía es una joya biodiversa por su complejo de humedales y sus imponentes cerros que representan lugares sagrados para las comunidades indígenas de los pueblos Curripaco, Puinave, Cubeo y Tucano. Pero también hay quienes buscan, entre el agua y debajo de la tierra, otra fortuna. El departamento es rico en metales y minerales preciosos y estratégicos, como el oro y el coltán, pero la mayoría de las labores extractivas se hacen de manera informal o ilegal.

En 2021, el Ministerio de Minas y Energía y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) realizaron un estudio sobre la explotación de oro aluvión —aquella que se realiza en los ríos— y para el departamento de Guainía detectaron esta actividad en 151 hectáreas que hacen parte de resguardos indígenas y encontraron que el 100 por ciento era explotación ilícita que coincidía con zonas excluibles de la minería, territorios de protección y conservación del patrimonio natural.

El otro gran atractivo minero es el coltán, también conocido como ‘oro azul’, un mineral del que se obtiene el tantalio, conocido por su alta resistencia a la corrosión y su capacidad para almacenar y liberar energía de manera eficiente. Estas propiedades lo convierten en un material esencial para la fabricación de baterías y diversos componentes para dispositivos electrónicos, pero buena parte de su explotación también se realiza en la ilegalidad.

Cerca del 70 por ciento de la población del departamento es indígena, pueblos organizados alrededor de los ríos de la región, y aunque varias comunidades étnicas participan de la minería, hay varios actores que se relacionan con el negocio en escalas industriales. Por eso, Inírida enfrenta una serie de problemáticas ambientales, sociales y económicas por las actividades mineras mecanizadas y sin control que se desarrollan en las inmediaciones de los cuerpos de agua del municipio, amenazando la sostenibilidad de sus ecosistemas y la calidad de vida de sus habitantes.

Entre las comunidades indígenas de Inírida existe una percepción dividida sobre el negocio minero. Hay quienes la ven como una amenaza directa a su territorio y su forma de vida, otras familias la defienden como la única oportunidad económica.

“La minería ha generado un impacto negativo en la cultura y la espiritualidad de las comunidades”, lamenta Jimmy Bernal Sáenz Moreno, gobernador del cabildo Realcepagua del Resguardo Almidón-La Ceiba. “Esta actividad ha provocado desplazamientos y la pérdida de tradiciones ancestrales. En el ámbito social, las relaciones se han deteriorado, generando conflictos internos y externos en las zonas afectadas”, agrega.

Varias comunidades del departamento esperan explorar alternativas económicas sostenibles que generen ingresos sin causar daño al territorio. Entre las opciones viables se destacan la agricultura sostenible, el ecoturismo, las artesanías y los proyectos de REDD+ —iniciativas para la reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques—, pero la deuda en inversión y planeación hace que las comunidades vean lejanas estas salidas.

Impactos en el agua y la selva

“A nosotros que estamos en la parte baja del río Inírida, nos afecta mucho”, lamenta Miguel Ángel San Mendoza, líder ambiental y educador rural de la comunidad de Caranacoa. Este resguardo indígena, ubicado a 40 minutos río arriba desde la cabecera del municipio, practicó la minería por cerca de cuatro años desde 2008, pero a raíz de los impactos ambientales y los operativos de control de la Fuerza Pública, dejaron de lado esa labor.

El docente de Caranacoa explica que la minería los impacta por las labores que realizan las comunidades de la cuenca alta. “Están utilizando materiales que nos perjudican, tanto en la alimentación como en el medio natural. No estamos de acuerdo con eso. Hay muchas formas de adecuarla si es artesanal, no con material que destruye todo, que afecta también la salud”, explica.

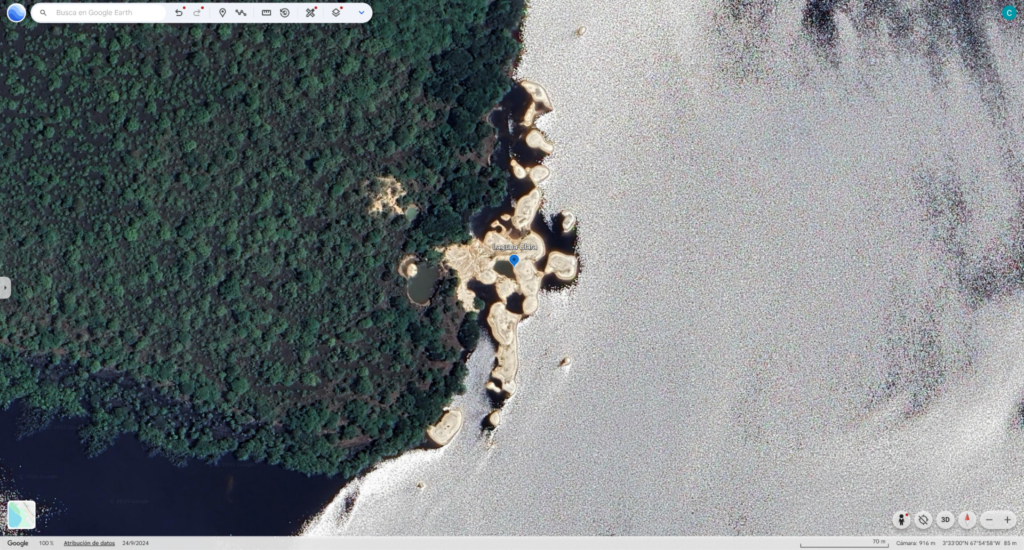

Por los controles que realiza la Fuerza Pública, los mineros han movido sus balsas y se han adentrado en partes del río o ciénagas más distantes a las comunidades. Una de estas zonas es la conocida como Laguna Clara, donde los efectos de las actividades extractivas han quedado como cicatrices sobre el agua.

Limitando con Venezuela, la mayor parte de los 72.000 kilómetros cuadrados que conforman el departamento del Guainía están tapizados por zonas selváticas de amplios resguardos indígenas, algunos de los cuales son los más grandes del país. Pese a su vasta extensión territorial, el Guainía cuenta con solo dos municipios: Inírida y Barrancominas —este último creado en 2019—; además de seis áreas no municipalizadas: Cacahual, La Guadalupe, Morichal Nuevo, Pana Pana, Puerto Colombia y San Felipe. Las actividades mineras se desarrollan en cada uno de estos territorios, los títulos mineros dan pistas de esto.

Según el portal Anna Minería, de la Agencia Nacional de Minería (ANM), a la fecha, en todo el departamento han concluido 11 expedientes de explotación minera; hay 30 solicitudes activas —13 en exploración y 17 en explotación— y otras 34 solicitudes en evaluación; principalmente para la explotación de oro, hierro, tantalio y niobio. La mayoría de actividades mineras legales se encuentran en el área no municipalizada de Pana Pana (13) y las que están en solicitud se concentran en Inírida (8) y Puerto Colombia (7).

Las dos empresas que tienen la mayoría de contratos de concesión minera en el departamento son Colombian Strategical Minerals (8) y Ibut Niti (4), ambas tienen concesiones para explotar tantalio y niobio, los metales que se extraen del coltán, en el departamento hasta 2040. Mientras que las 13 solicitudes de exploración que están activas las realizó el cabildo del Resguardo Indígena Remanso-Chorrobocón.

Esta comunidad Puinave, ubicada a siete horas desde el casco urbano de Inírida, cerca a los cerros de Mavicure, ha desempeñado labores mineras por años: hoy, varias balsas mineras permanecen amarradas a orilla del río para la explotación de oro, que buzos de la comunidad se aventuran a recoger. Sin embargo, líderes de ese pueblo han advertido que la bonanza aurífera ha mermado de un tiempo para acá.

La tendencia a las actividades mineras de la comunidad de Chorrobocón tomó notoriedad a inicios de este año, cuando los líderes del resguardo —interpretando las disposiciones del Decreto 1275 de 2024 que delinea el funcionamiento de los territorios indígenas en materia ambiental— emitieron una resolución para autorizar la explotación de oro y sustraer 1.043 hectáreas de la Zona de Reserva Forestal de la Amazonía. Dicha disposición quedó sin efectos tras la oposición del Ministerio de Ambiente y una sentencia del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Inírida que asegura que esta comunidad sobrepasó sus competencias, poniendo en riesgo la biodiversidad y el agua potable.

Estudios realizados por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA) han determinado el estado ambiental de los principales afluentes del departamento y pudo concluir en 2021 que los niveles de mercurio permitidos en suelos, peces, plantas y cabello humano eran mayores a lo permitido por la norma ambiental. También encontró residuos de cadmio en el agua.

“Las áreas de mayor incidencia y afectación por minería aurífera corresponden a los ríos Atabapо, Inírida y Guainía, en tramos como Amanavén-Chaquita, Inírida-Morroco y San Felipe-Puerto Colombia, donde se registraron concentraciones de mercurio superiores a 0,150 mg/kg, límite establecido por la EPA —Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos—”, le precisó Diego Fernando Pérez Requiniva, director de la CDA, en una respuesta escrita a Consonante. Las comunidades ribereñas y los pueblos indígenas del municipio de Inírida se encuentran entre los más afectados por esta contaminación, ya que su sustento alimentario y económico depende en gran medida de los recursos pesqueros locales.

Sin embargo, la magnitud de los impactos se escapa del conocimiento de las autoridades. La administración municipal reconoció que no cuenta con registros consolidados o una base de datos sobre estos daños. “Si bien se reconoce la existencia de prácticas mineras informales o no reguladas en algunas zonas del territorio, la falta de información técnica y de mecanismos de seguimiento sistemático impide contar con cifras exactas o indicadores actualizados que reflejen la magnitud del fenómeno”, explica Pablo Torres Ladino, secretario de Planeación y Desarrollo Económico del municipio.

“Nosotros no podemos cuidar eso”, responde un minero que pidió la reserva de su nombre cuando se le pregunta por los efectos ambientales de la labor. “Nosotros buscamos el oro para sostenernos. La parte ambiental… no estamos pendientes de eso. El objetivo allá es trabajar y salir vivo. Depende de la suerte, encontrar el oro para sostenerse”, concluye.

“Uno de los principales impactos de la minería en estas zonas es la modificación de las características morfológicas e hidráulicas de los ríos”, señaló Torres de la Secretaría de Planeación, en una respuesta escrita a este medio. La remoción de sedimentos, la desviación de cauces y el dragado causan erosión y sedimentación que cambian la estructura natural del lecho fluvial.

“Estos cambios, además de alterar los hábitats acuáticos, provocan pérdida de vegetación ribereña, incremento en la turbidez del agua y disminución de la capacidad de regulación natural de los ecosistemas. Todo esto conlleva a una degradación progresiva del entorno natural, que resulta difícil de revertir sin una intervención ambiental adecuada”, agrega el funcionario.

Riesgo por terceros y armas

El ente territorial reconoce la existencia de tensiones y conflictos asociados a la delimitación de los territorios indígenas y a la coexistencia de diferentes formas de minería —artesanal, comunitaria e incluso ilegal—. “En algunos casos, estas tensiones se originan por la presencia de actores externos que intervienen sin consulta o autorización de las autoridades tradicionales, afectando la gobernanza del territorio y los usos consuetudinarios de los pueblos indígenas”, señaló Torres, secretario de Planeación. Además, resulta que estos actores introducen maquinaria pesada que afecta cultural y ambientalmente a las comunidades.

La CDA reconoce que algunas actividades de minería tradicional desarrollada por pueblos indígenas del municipio se realizan a través de dragas de baja potencia. Sin embargo, aseguraron desconocer sobre la injerencia de terceros en estas actividades. El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo ha sido enfático en resaltar los riesgos que sortean las comunidades del departamento por el accionar de grupos armados ilegales que hacen presencia en la zona.

Además de las rentas del narcotráfico, “se registra un fortalecimiento de grupos armados organizados gracias a los recursos que les provee la explotación ilegal de la minería”, señala en la Alerta Temprana 3 de 2023. Precisa que la minería ilegal en el departamento se desarrolla en territorios de resguardos indígenas y áreas con restricciones ambientales, como zonas de reserva forestal y zona Ramsar, “en las que la presencia institucional es mínima, se presentan altos niveles de vulnerabilidad socioeconómica y se evidencian debilidades en las capacidades comunitarias para ejercer la gobernanza territorial”, advierte.

Durante la última década, los actores armados han consolidado en los estados amazónicos de Venezuela una zona estratégica que funciona como refugio, centro logístico, punto de aprovisionamiento y fuente de rentas ilícitas. Esta dinámica fronteriza ha fortalecido su capacidad armada y financiera, aprovechando la limitada presencia y el débil control territorial de ambos Estados en la región.

Según el Ministerio Público, las comunidades están expuestas a un alto riesgo, particularmente las personas que participan en la cadena de la minería ilegal, incluyendo trabajadores, comercializadores, facilitadores y proveedores de insumos o servicios legales. Este grupo se encuentra expuesto a diversas formas de violencia, siendo la extorsión la más frecuente y generalizada entre todos los eslabones. Quienes ocupan las posiciones más vulnerables —particularmente la mano de obra— enfrentan además amenazas de trata de personas con fines de trabajo forzado, así como riesgos de asesinatos y desapariciones forzadas.

Además, la llegada de personas externas en busca de oportunidades económicas altera las dinámicas culturales y comunitarias, promoviendo en algunos casos la ocupación irregular de zonas de protección ambiental o de resguardos indígenas. “Estas situaciones pueden derivar en tensiones entre comunidades, pérdida de prácticas tradicionales y aumento de actividades ilegales asociadas al comercio de minerales”, señala la secretaría de Planeación. La Defensoría del Pueblo ha señalado que particularmente la población migrante venezolana con alta vulnerabilidad tiene un alto riesgo de vinculación a la minería ilegal.

“La situación social donde ha existido la minería, en la parte cultural, siempre se ha visto afectada”, señala San. “La minería introduce situaciones que no son aptas para las comunidades, como la prostitución, la drogadicción y hasta el vandalismo. Esto afecta a toda la población y retrasa también la educación”, agrega.

En la zona opera el Frente José Daniel Pérez Carrero del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Frente Acacio Medina de la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc, y aunque por años se han enfrentado por el control de minas de oro o coltán, las autoridades han advertido sobre una posible alianza entre ambas estructuras por mantener este negocio ilegal en el oriente del país. Esa alianza se habría roto en el vecino departamento de Vichada el pasado mes de agosto, cuando ambos actores se enfrentaron después de dos años de tregua.

Según una investigación de la Fiscalía General de la Nación sobre lavado de activos, tres reconocidos comerciantes de Inírida estarían presuntamente involucrados en operaciones de blanqueo de dinero para grupos armados ilegales que operan en el Guainía. El informe revela que, entre 2021 y lo corrido de 2022, los grupos ilegales habrían movilizado cerca de 70 mil millones de pesos, de los cuales el 62 por ciento corresponderían a las disidencias de las Farc—unos 43 mil millones de pesos—, el 25 por ciento al Clan del Golfo —17 mil millones— y el 12 por ciento al Eln —8.400 millones—. La investigación también vincula 30 establecimientos comerciales con actividades financieras asociadas a estas organizaciones criminales.

El sustento de cientos de familias

“Llevo siete años trabajando la minería. Acá en Inírida no encuentro trabajo en otra cosa y por eso rebusco, tengo familias que mantener”, explica un poblador del Resguardo Paujil, ubicado a tres minutos del casco urbano, que pidió la reserva de su nombre. “Uno se mete a bucear y es peligroso, no hay condiciones, no hay controles. Acá lo que toca es trabajar duro”, agrega.

El pasado 10 de octubre se instaló el Comité Departamental de Lucha contra la Minería Ilegal, en cumplimiento del Decreto 1113 de 2025 de la Gobernación de Guainía. Varias entidades territoriales del departamento se reunieron para discutir acciones encaminadas a hacerle frente a la minería ilegal.

La Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (Fcds) acompañó el espacio y entregó algunas recomendaciones, que apuntan a hacer que el departamento genere ingresos propios por la prestación de servicios ambientales y que esos dineros sean parte de la contabilidad de la Nación. Eso implica buscar mecanismos que financien la gran estabilidad climática que genera el departamento, así como apoyar las iniciativas de desarrollo sostenible en escalas locales, como el turismo.

“Lo que sale de aquí es una agenda de trabajo que tiene que involucrar no solamente al gobierno local y regional, sino también al Gobierno Nacional y la cooperación internacional”, señala Rodrigo Botero director de esta organización. “La necesidad urgente de trabajar con sectores de alta vulnerabilidad que hoy tienen como única salida para la crisis y la problemática económica local la búsqueda de recursos económicos a través de la minería”, agregó.

La CDA y la Alcaldía reconocieron en su respuesta que presenta limitaciones técnicas, humanas y financieras para hacer seguimiento a la minería ilegal en “territorios de difícil acceso”, y le ha apostado a desarrollar un plan de reconversión laboral. La autoridad ambiental precisó que desde 2023 y a un plazo de 10 años se viene incentivando la producción sostenible, fortaleciendo las capacidades de las comunidades y mejorando la infraestructura de transporte. Varias de estas apuestas contemplan la implementación de negocios verdes o pagos por servicios ambientales.

“Sin embargo, la implementación de este plan ha enfrentado dificultades debido al desequilibrio económico en términos de rentabilidad que presenta la minería ilegal versus las alternativas de producción de bienes y servicios de forma sostenibles”, señaló la entidad.

La Alcaldía de Inírida resalta que la minería desarrollada por las comunidades indígenas en el municipio “se enmarcan principalmente dentro de prácticas tradicionales de aprovechamiento de recursos naturales, que históricamente han formado parte de la economía de subsistencia y del uso ancestral del territorio”.

Por eso, explica que en el municipio se han venido realizando espacios de capacitación, de la mano del Ministerio de Minas y Energía, para formalizar la minería de subsistencia de las comunidades que desempeñan estas labores en pequeña y mediana escala. Se ha planteado delimitar un predio, revolver la tierra y evitar la tala de árboles. Varios líderes se preguntan cómo podría hacerse esta práctica con menores impactos, por eso esperan mayor acompañamiento del Estado a las comunidades ubicadas a lo largo del río Inírida y no necesariamente asumir las intenciones extractivas que plantee el Estado.

“Dicen que se trata de una práctica minera más responsable —señala San—, pero en Caranacoa hemos planteado que no vamos a trabajar minería metiendo mangueras, tirando mercurio en el agua. Si se va a hacer queremos que se aplique una tecnología diferente, maquinaria especializada que otros países ya manejan. Pero nuestro plan es guardar el territorio para que las generaciones futuras puedan, quizás, hacer estas prácticas mineras más responsables”.

Además, como un resultado para hacerle frente a la minería y sus impactos ambientales, la administración resaltó que viene desarrollando un proyecto para el desarrollo de iniciativas productivas enfocado en mujeres de Caranacoa, a través del cual impulsó 20 unidades productivas para familias con “potencial minero”, con el propósito de fortalecer la producción y transformación de la yuca brava.

Sin embargo, las comunidades consideran que las acciones del Gobierno han sido insuficientes. San, desde Caranacoa, cuestiona que el apoyo a las mujeres de su comunidad se queda corto y recuerda las décadas de ausencia del Estado en inversión social. “El Estado no apoya lo suficiente en áreas como educación, salud, deporte y cultura. Faltan otras actividades que se pueden realizar, como el turismo, para que las comunidades no caigan en esos trabajos que destruyen la comunidad”.

La apuesta del turismo la abandera la administración local y espera que los visitantes, al estar mejor informados sobre los beneficios del turismo consciente y responsable, puedan elegir actividades, alojamientos y servicios que contribuyan al bienestar del medio ambiente y las familias de la región. Por eso, ha realizado capacitaciones en las comunidades de Venado, Remanso, Ceiba y el casco urbano del municipio orientadas al fortalecimiento de los proyectos de turismo de naturaleza con enfoque sostenible y participativo. Al igual que promocionar al municipio en la vitrina turística de Anato de 2025.

El Ejército Nacional, a través del Decreto 1035 de 2024, asumió nuevas responsabilidades en materia de destrucción o neutralización de maquinaria de exploración o explotación minera, por eso solo tiene registro a partir de esta fecha. Aún así, en una respuesta escrita a este medio, la Brigada 18 del Ejército Nacional no tiene registros de destrucción de maquinaria en explotaciones mineras sin título ni licencia; así como de incautación de mercurio en los últimos cinco años.

A pesar de esto, a finales del año pasado, el Comando General de las Fuerzas Militares resaltó un operativo en el que destruyó una draga y capturó a cuatro personas en la comunidad de Coayare en Inírida. Así mismo, la Armada resaltó cuatro acciones en 2023, dentro de las que resalta la incautación de 3.95 kilogramos de mercurio en Inírida; la destrucción de una draga y la captura de dos personas en Arrecifal y Coayare; y el allanamiento de una embarcación sobre el río Guaviare a la altura de Coayare donde encontraron 25.8 kilogramos de coltán. Según consultó Consonante, en las bases de datos de la Alcaldía, solo se tiene registro de la incautación de un kilogramo de mercurio en 2020.

El Ejército le precisó a Consonante que en los últimos cinco años ha incautado cuatro dragas, todas en Inírida. Mientras que en Barrancominas los resultados han estado relacionados con la incautación de motores.

Mientras los turistas siguen arribando al departamento para surcar los raudales, observar aves, probar pescados ahumados y casabe o visitar el imponente Mavicure; defendiendo el agua o buscando sus sustento, las comunidades de Inírida siguen discutiendo el futuro de la minería en el departamento y esperan que las discusiones locales empiecen a vincular al gobierno nacional.