En Brasil, la lucha contra las represas tiene nombre propio: el Movimiento de los Afectados por Represas (MAB). Nacido en los años ochenta, cuando cientos de familias fueron desplazadas por la construcción de hidroeléctricas, el MAB se consolidó como una de las principales organizaciones populares del país. Su objetivo no es solo denunciar los impactos de las represas, sino construir un nuevo modelo energético basado en la justicia social, la soberanía y el respeto a la vida.

Desde Rurópolis, en el corazón del Tapajós, Fred Reneiro Vieira, militante del MAB, habla con la convicción de quien defiende su territorio con la palabra y con el cuerpo. “Soy militante, activista y educador popular”, dice. Su historia, como la del movimiento, está marcada por la resistencia frente a los megaproyectos que transformaron los ríos en mercancía y los derechos en promesas incumplidas.

La historia del MAB se formó a partir de la negación sistemática de derechos a poblaciones campesinas, ribereñas, indígenas y quilombolas, afectadas por la construcción de represas en todo el país. Según el Consejo Nacional de Derechos Humanos, al menos 16 derechos son vulnerados de manera recurrente durante la instalación y operación de estos proyectos: desde el derecho a la vivienda y al trabajo hasta el derecho al territorio y a la participación. De esa exclusión nació una identidad colectiva: la de los defensores de derechos humanos que luchan por una vida digna y por el reconocimiento de su papel en la defensa de la naturaleza.

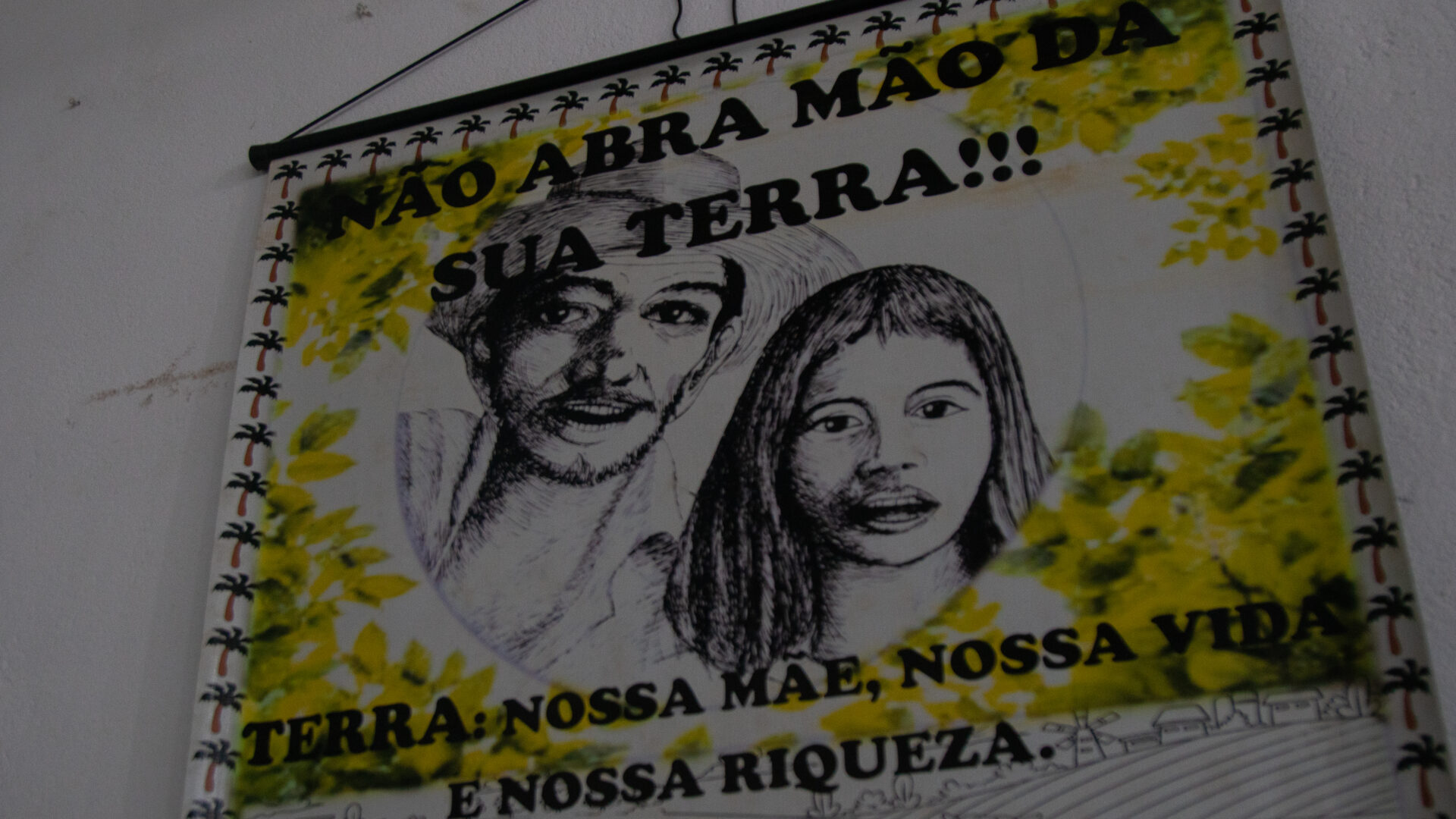

A lo largo de su trayectoria, el MAB ha logrado que se reconozcan derechos como el reasentamiento, la compensación, la ayuda de emergencia y la igualdad de trato entre hombres y mujeres. Pero su horizonte va más allá: lucha por la soberanía energética, por la distribución justa de la riqueza y por un Estado que resuelva los conflictos sociales sin reproducir la desigualdad. “Luchar por la tierra, el agua y la energía es defender un proyecto de país más justo e igualitario”, afirma Reneiro.

"Luchar por la tierra, el agua y la energía es defender un proyecto de país más justo e igualitario".

En el centro de sus reivindicaciones está la energía, convertida en mercancía bajo las políticas neoliberales de los noventa. Hasta entonces, el sistema eléctrico brasileño era estatal; hoy, tras la ola de privatizaciones, las tarifas son de las más altas del mundo, a pesar del enorme potencial hídrico del país. “El agua y la energía no son mercancías”, repite el MAB, que propone un proyecto energético popular, basado en el control social, la soberanía y el respeto a los territorios.

El movimiento también advierte sobre el riesgo de privatizar el agua, un bien que considera derecho humano y no fuente de lucro. Brasil posee las mayores reservas de agua dulce del planeta, pero las empresas transnacionales buscan convertir el acceso al agua y al saneamiento en negocio, siguiendo la misma lógica del sector eléctrico. En el campo, los conflictos por el agua se agravan cada año: la agroindustria, que consume cerca del 80 por ciento del recurso, seca los ríos y desplaza a los campesinos. “Las aguas son para la vida, no para la muerte”, sostiene Reneiro, y reitera la urgencia de detener la violencia en el campo y revertir los procesos de privatización.

Las represas, añade, son el rostro más visible de esa violencia estructural. Su construcción ha provocado desplazamientos masivos, pérdida de culturas y daños irreversibles a los ecosistemas. En Brasil existen más de 17.000 represas registradas, y casi mil han sido clasificadas de alto riesgo o con gran potencial de daño. La falta de seguridad, la impunidad empresarial y la desprotección de las comunidades han convertido al país en un territorio de represas sin control y de derechos vulnerados.

La Amazonía ocupa hoy el centro de esa disputa. En tiempos de crisis climática, la región es vista como la nueva frontera del capital: un espacio de expansión minera, agrícola y energética. “El Tapajós es la bola de la vez”, dice Reneiro, refiriéndose al río que podría convertirse en el próximo escenario de un desastre socioambiental como el de Belo Monte. Para el MAB, este modelo de desarrollo refuerza la condición colonial de la selva como fuente de recursos para el mercado global, mientras aumenta la pobreza y la violencia en los territorios.

Pero también desde la Amazonía surgen otras visiones de futuro. El MAB defiende un modelo de desarrollo que ponga la vida en el centro, priorizando la redistribución de la riqueza y la participación popular. “Si la Amazonía está en riesgo, todos estamos afectados”, dice Reneiro, recordando que lo que ocurre en los ríos amazónicos resuena en el planeta entero.

Por eso, su lucha no se detiene en las fronteras. En el mundo existen más de 800.000 represas y más de 40 millones de personas desplazadas por su construcción. Los impactos —deforestación, pérdida de pesca, emisiones contaminantes, endeudamiento de los países pobres— son globales. Frente a ello, el MAB apuesta por el internacionalismo, articulando redes de solidaridad con otros movimientos de América Latina y del mundo a través del Movimiento de Afectados por Represas (MAR).

“Luchamos porque amamos la vida”, dice Reneira. Y en ese amor, el agua y la energía dejan de ser cifras para volver a ser lo que siempre fueron: fuerza, sustento y derecho. A partir de esa convicción, conversamos con él sobre los desafíos actuales del movimiento, la situación en el Tapajós y la urgencia de repensar el modelo energético en clave popular.

Consonante: ¿Podría contarnos un poco sobre el movimiento al que pertenece?

Fred Reneiro Vieira: Hoy en día, el MAB se caracteriza por ser un movimiento nacional. Surgió a partir de la crisis mundial del petróleo, cuando los países centrales comenzaron a buscar alternativas energéticas y mapearon a Brasil como un territorio con gran potencial hídrico.

La construcción de hidroeléctricas en el país empezó en la década de 1970. El MAB es fruto de las contradicciones del capitalismo: con la construcción de las represas, familias enteras —pescadores, ribereños, campesinos, indígenas y otras poblaciones— fueron expulsadas de sus territorios. Estas comunidades comenzaron a organizarse en comisiones de afectados al comprender que eran víctimas de un proyecto impuesto, que no respetaba sus derechos más básicos.

El movimiento surgió de la necesidad de una organización social y popular que pudiera unificar las demandas y presionar al Estado brasileño frente a los atropellos y violaciones de derechos humanos. En 1991 se realizó el primer gran encuentro nacional de poblaciones afectadas, donde se definió que el MAB sería una organización nacional.

Hoy actuamos en más de 22 estados del país, defendiendo nuestros derechos y luchando por la construcción de un nuevo modelo energético popular. El modelo energético actual es uno que explota y expulsa a las familias de sus tierras, no respeta a los pueblos indígenas, ribereños ni campesinos, y está basado únicamente en la búsqueda de lucro.

C: Mientras hablaba, pensaba en cuántas hidroeléctricas existen solo en el territorio amazónico. ¿Se sabe cuántas hay?

FRV: Ni siquiera el propio gobierno brasileño lo sabe, porque no existe un control estatal que cuantifique ni supervise la seguridad de las represas en Brasil, y menos en la Amazonía.

En el territorio amazónico hay cuatro grandes proyectos consolidados: la Hidroeléctrica de Balbina, las dos del río Madeira, Belo Monte y Tucuruí. Pero la región del Tapajós sigue amenazada. Además, existen más de 200 proyectos planificados, entre grandes y pequeñas centrales hidroeléctricas. Todos los igarapés —un brazo de río—y ríos amazónicos están mapeados por el capitalismo, con la ayuda del gobierno, en lo que llaman el “inventario de potencial hídrico”.

C: ¿Cuáles son los principales impactos de las represas hidroeléctricas en comunidades como las indígenas o ribereñas?

FRV: El primer impacto es la pérdida del territorio y de la cultura. Con el embalse de la Hidroeléctrica de Belo Monte, en la región del Xingu, muchas comunidades fueron desplazadas a reasentamientos urbanos, lejos del río. Estos reasentamientos no pasaron por un proceso de preparación ni de organización: reunieron a personas de diferentes comunidades, lo que generó conflictos internos.

Eso fue una violación de derechos. No se respetó la forma de vida de esas comunidades, ni se entendió que para el ribereño el río es su fuente de vida. Además de destruir la vida humana, se destruyó el río Xingu: la pesca desapareció, el ciclo natural de crecida y sequía ya no existe, pues hoy está controlado por la represa.

Las hidroeléctricas también traen graves problemas sociales. Altamira, por ejemplo, se convirtió en el municipio más violento de Brasil. Con la llegada de trabajadores y dinero fácil, también llegaron el narcotráfico, la prostitución y la milicia. La juventud fue reclutada o explotada.

Los atropellos en el Xingu fueron muchos: destrucción del territorio, de la economía, de la cultura y de la vida política de las comunidades. Pero el más grave fue la destrucción del derecho a decir “no”. El rechazo de la población nunca fue respetado.

Hoy, la región vive una situación crítica. Ya no hay empleo: las hidroeléctricas generan trabajo solo durante la construcción y después quedan en manos de técnicos e ingenieros. Las familias reasentadas no tienen garantizados derechos básicos como educación, salud o saneamiento. No se construyó ningún programa social que atendiera las demandas de la región.

C: Usted mencionó que vive en la región del Tapajós. ¿Existe allí una amenaza de construcción o ya se están desarrollando proyectos?

FRV: El Tapajós es la “bola de la vez”, el próximo río que el sector eléctrico y el capital pretenden explotar. Vivimos bajo una amenaza constante, como la que se vivió con Belo Monte.

Actualmente se están consolidando obras portuarias irresponsables a lo largo del río Tapajós y de la carretera BR-163. La construcción de puertos será utilizada como excusa para justificar la necesidad de más energía.

El impacto de una hidroeléctrica empieza desde el momento en que se la proyecta. La simple planificación ya genera atropellos y violaciones de derechos humanos. En el caso de la hidroeléctrica São Luís do Tapajós, las comunidades nunca fueron escuchadas y las investigaciones se realizaron sin diálogo. Los estudios son dudosos porque la empresa contratada por Eletrobras, que financió el proyecto, nunca va a confrontarse con su propio contratante.

"El Tapajós es la “bola de la vez”, el próximo río que el sector eléctrico y el capital pretenden explotar. Vivimos bajo una amenaza constante, como la que se vivió con Belo Monte".

C: ¿Por qué el gobierno federal o estatal no consulta a las poblaciones, si existen leyes sobre la consulta previa e informada?

FRV: Vivimos en un país donde el debate sobre la soberanía es escaso. Si no se discute la soberanía nacional, difícilmente se escuchará a las poblaciones afectadas.

La demanda de generación eléctrica en Brasil no es una demanda nacional. Con 208 millones de habitantes, el país ya produce más energía de la que necesita. Esta búsqueda de nuevas represas responde a una demanda internacional.

El gobierno no escucha porque no discute la soberanía. En realidad, Brasil no necesita construir ni una hidroeléctrica más: ya existen más de dos mil en funcionamiento.