En el Amazonas los jóvenes crecen con un dilema que no debería existir: conservar la selva o sobrevivir. Las cifras son frías: más del 70 por ciento de quienes tienen entre 18 y 24 años no estudian ni trabajan. El desempleo trepa hasta el 17,4 por ciento, y las oportunidades se deshacen como hojas secas bajo la lluvia. A muchos, la selva los protege y los asfixia al mismo tiempo: les da identidad, pero no les da futuro. Y en esa contradicción, decenas de muchachos quedan atrapados entre la partida, el silencio o la violencia.

Robert Macuna eligió otra cosa.

Nació en las riberas del Caquetá, en la espesura donde los ríos parecen inventar caminos y los abuelos enseñan que cada árbol guarda un espíritu. Llegó a Leticia buscando lo que pocos encuentran: un porvenir que no lo arrancara de su raíz. Lo halló en San Pedro de los Lagos, comunidad Ticuna a orillas de Yahuarcaca, donde la selva se abre en espejos de agua y sonidos de aves invisibles.

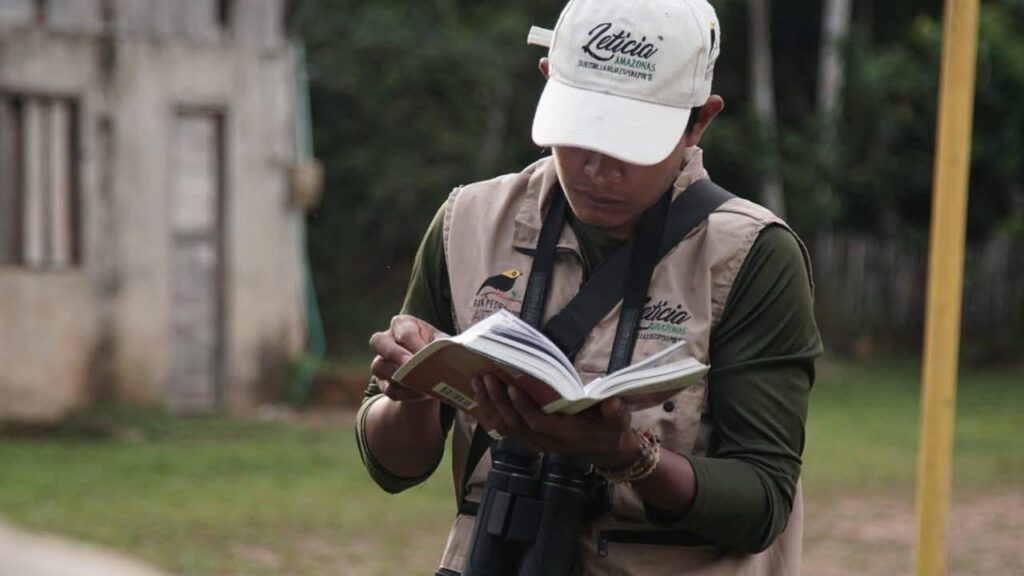

Allí empezó a caminar como guía, aunque no se trataba sólo de trazar rutas. Con cada paso fue reconociendo el bosque como un libro vivo: ríos llenos de peces, senderos cubiertos de lianas, la huella de jaguares esquivos, el canto de aves que sólo un oído entrenado sabe distinguir. Robert lo aprendió de niño, y ahora lo comparte con extraños que llegan en busca de exotismo, pero terminan escuchando otra cosa: una lección de supervivencia cultural.

“Cuando hablo de la selva no es sólo de plantas o animales”, dice. “Hablo de nuestra vida, de lo que nos enseñaron los abuelos, de cómo cuidamos el territorio para que siga siendo casa de todos”.

La selva, para él, es al mismo tiempo museo y aula, altar y mercado. Enseña a mirar con paciencia: a reconocer que un tucán no es sólo un ave colorida, sino un símbolo de fertilidad; que el grito del paujil, cada vez más escaso, advierte sobre la presión de la caza; que en la Amazonía hay una diversidad de aves que actúan como engranajes del bosque: dispersan semillas, polinizan flores, anuncian cambios en el agua.

Según un estudio publicado en la revista Caldasia, en la Amazonía y Orinoquía colombianas las observaciones ornitológicas revelan que muchas especies de aves tienen distribuciones poco conocidas, cambios en sus patrones de comportamiento y vulnerabilidades frente a la fragmentación del hábitat; lo que subraya que cada pérdida en número de especies es una falla en la trama del ecosistema y un mensaje de alarma para quienes habitan estas tierras.

Ese estudio no habla de Robert, pero narra lo mismo que él vive: que cada ave es una narradora silente de la salud de la selva, un índice vivo de lo que sucede cuando los humanos perturbamos antiguas conexiones. Robert lo siente con cada aliento: que el colibrí que ya no llega al caño más claro, que el mirlo que muda su ruta, son advertencias.

***

La juventud amazónica carga con un peso que rara vez aparece en los discursos oficiales. Crecer en la selva no es sólo aprender a caminar entre raíces y ríos impredecibles; también es convivir con un miedo constante: que la defensa del territorio se pague con la vida, que cuidar la selva signifique ponerse en riesgo, que la desesperanza conduzca incluso al suicidio.

En departamentos como el Amazonas, la tasa de jóvenes entre 18 y 24 años que no estudian ni trabajan se acerca al 57,6 por ciento, una de las más altas del país, así lo concluye un informe de la Universidad del Rosario. La región de la Amazonía colombiana tuvo una tasa de desempleo del 16,2 por ciento en el primer semestre de 2023 y del 17,4 por ciento en el primer semestre de 2024, posicionándose como la región con mayor desempleo en esos periodos, según el DANE.

Y si hablamos del departamento del Caquetá —ese cauce de selva que también es parte del dominio de Robert— allí las cifras territoriales cobran peso simbólico: es el tercer departamento más extenso de Colombia con cerca de 88.965 km², y muchos de sus municipios están ubicados en la Amazonía. Pero, paradójicamente, ese amplio territorio no garantiza oportunidades proporcionales: la Amazonía como región concentra apenas poco más de un millón de personas —el 2,4 por ciento de la población nacional— en 62 unidades político-administrativas, lo que agrava el aislamiento y limita el acceso a los servicios públicos.

Así, cuando Robert decide no rendirse, su elección no es sólo personal sino política. Sabe que resistir allí implica desafiar estadios invisibles: el desempleo estructural, la fragmentación geográfica, la invisibilidad demográfica, la vulnerabilidad institucional. Jóvenes como Robert no sólo iluminan; tensan el espacio en el que la selva, la pobreza y la política se intersectan.

Su historia contrasta con la de muchos de sus contemporáneos. En la frontera amazónica, demasiados jóvenes son seducidos por el narcotráfico, la minería ilegal o los grupos armados. La opción de quedarse suele equivaler a asumir riesgos: cuidar la selva puede costar la vida. Robert lo supo pronto.

“Yo decidí que no quería ser parte de eso. Preferí transformar mi vida en oportunidad, aunque al comienzo no fue fácil”.

No lo hizo solo. El curaca de San Pedro, Jaime Parente, lo recibió como parte de la familia colectiva. “A Robert lo vimos con ganas de aprender y de aportar. Aquí no solo encontró un lugar donde vivir, también encontró un espacio para enseñar y fortalecer lo que somos como pueblos amazónicos”.

Ese lugar —una maloca que respira como si fuera un cuerpo— se convirtió en escenario de su aprendizaje. Con paciencia y respeto, Robert se volvió referente para los más jóvenes. No ofrece discursos altisonantes. Ofrece caminatas. Enseña a reconocer huellas, a distinguir plantas medicinales, a escuchar el rumor de las aves antes que la voz del guía.

El contraste duele: mientras él y otros jóvenes muestran que es posible construir un futuro desde el bosque, las políticas estatales avanzan a un ritmo que parece inmóvil. El capital humano de la selva existe, es potente, pero choca con la falta de apoyo estructural: sin educación accesible, sin inversión estable, sin mercados reales. Jóvenes como Robert iluminan, pero la luz no alcanza si los caminos permanecen cerrados.

Afuera, en las cumbres internacionales, políticos y expertos hablan de la Amazonia como “pulmón del planeta”. Pero rara vez escuchan a quienes madrugan en comunidades alejadas, a quienes se juegan la vida en la defensa del territorio. Robert, mientras tanto, camina. Lo hace con la certeza de que su ejemplo puede sembrar otra esperanza: que es posible permanecer, resistir y soñar desde adentro.

Hoy no guía sólo a visitantes. Guía a una generación que busca resistir el desarraigo. En cada recorrido repite lo que parece una plegaria: que la selva no es un recurso, sino un hogar. Y que mientras haya quien la nombre con esa convicción, todavía hay futuro para quienes nacen en su espesura.