La Amazonía atraviesa un momento decisivo. En este territorio que alberga cerca del 10 por ciento de las especies del planeta, los científicos advierten que el bosque se acerca a un punto de inflexión inducido por la persistente deforestación: un umbral que podría transformar su paisaje y reducir su capacidad de sostener la enorme diversidad que lo caracteriza, con impactos importantes para el clima global.

Es la conclusión central del informe Factores que impulsan la deforestación en las cadenas de suministro agrícolas de la Amazonía 2025 de WWF, presentado en la COP30. El documento señala que la ganadería y el cultivo de soya continúan siendo los motores principales de la deforestación, a los que se suman otros cultivos con una contribución menor, incluyendo el maíz, palma aceitera, arroz, sorgo, café y cacao. Acompañando a la expansión de la demanda, otros factores también tienen una influencia significativa sobre la deforestación, incluyendo el acaparamiento de tierras y la deforestación con fines especulativos.

“Entre 2018 y 2022 la expansión agrícola estuvo relacionada con la pérdida de 8.6 millones de hectáreas de selva amazónica, un área mayor a la de un país como Austria”, dice el documento. Esta superficie representa el 36 por ciento de toda la deforestación mundial en ese mismo periodo.

WWF, en colaboración con Trase, la Universidad Chalmers y el Instituto Ambiental de Estocolmo (SEI), utilizó imágenes satelitales, información estadística y modelos de insumos y productos para analizar el impacto de la producción y el comercio en los bosques amazónicos. Este informe analiza, por primera vez en toda la región y a nivel subnacional, las dinámicas de producción agrícola en todos los países que comparten la cuenca amazónica y su relación con la deforestación y mercados.

Según el informe, entre 2018 y 2022, el 78 por ciento de la deforestación está asociada a la ganadería y un 22 por ciento a cultivos agrícolas. El 75 por ciento ocurre en la Amazonía brasileña.

Consonante habló con Pablo Pacheco, científico líder global de Bosques en WWF y experto con más de tres décadas de trabajo en Bolivia, Brasil e Indonesia. Doctor en Geografía por Clark University, Pacheco advierte que la pérdida de los bosques está llevando a que la Amazonía se acerque a un “punto de inflexión”, el momento en que el bosque perdería su capacidad de recuperarse. Y sostiene que evitarlo solo será posible si gobiernos, empresas, productores, e instituciones financieras actúan de manera urgente y coordinada.

Consonante: ¿Qué significa el punto de inflexión o punto de no retorno de la Amazonía?

Pablo Pacheco: Los científicos han empezado a plantear la tesis del no retorno de la Amazonía: si la deforestación sobrepasa entre el 20 y el 25 por ciento de su superficie, el bosque perdería su capacidad de recuperarse y podría transformarse en un ecosistema de sabana. Algunos signos ya son visibles: sequías más prolongadas, disminución de las precipitaciones y un aumento de los incendios. De mantenerse la pérdida de bosque al ritmo actual, la región se aproximaría rápidamente a ese umbral crítico.

"Si la deforestación sobrepasa entre el 20 y el 25 por ciento de su superficie, el bosque perdería su capacidad de recuperarse y podría transformarse en un ecosistema de sabana"

Por eso es urgente comprender con mayor detalle cómo detener o al menos reducir la deforestación. La mayor parte está asociada al avance de la ganadería y de los cultivos agrícolas. Es clave identificar qué se está sembrando, en qué territorios específicos y cómo se conectan esos cultivos con los mercados, ya sean locales, regionales o internacionales. Solo así es posible reconocer los puntos de mayor influencia dentro de cadenas de suministro de la carne, la soya, o el cacao, entre otras, y diseñar estrategias efectivas para reducir su impacto sobre los bosques.

C: ¿Cuáles son las evidencias que muestran que se está llevando al bosque al punto de no retorno y en lo que ustedes consideran una degradación irreversible?

P. P: La deforestación es la principal impulsora de ese punto de no retorno asociada con la expansión de la ganadería y agricultura, vinculada al crecimiento de la demanda en los mercados domésticos e internacionales por estos productos.

La ganadería en la Amazonía es la forma más barata de justificar la propiedad de la tierra. Entre 2018 y 2022 se estima que se han perdido 8,6 millones de hectáreas en esa región. El 78 ciento de esa deforestación esta asociada a la expansión de pastos para la ganadería, para la producción de carne y un 8 por ciento está vinculada con la expansión de la soja y el maíz. El restante 14 por ciento, consiste en una canasta de productos que incluye arroz, cacao, café, palma y otros. Existen marcadas diferencias en estas dinámicas al interior de la Amazonía. En la Amazonía oriental hay una presión ganadera muy fuerte y en la occidental, sobre todo en las fronteras agrícolas de Perú y Bolivia, hay una presión más fuerte de los cultivos agrícolas.

"Entre 2018 y 2022 se estima que se han perdido 8,6 millones de hectáreas en esa región. Casi el 80 por ciento de esa deforestación es producida por la ganadería"

C: En estos 30 años que lleva investigando la Amazonía, ¿qué dinámicas y procesos han cambiado? ¿Cómo ha sido su percepción?

P.P: Lo más visible ha sido la importante penetración de los mercados y la creciente expansión de la ganadería, que es una actividad rentable. Hay frigoríficos que se han ido instalando en la Amazonía y expandido sus cadenas de suministro. También se han instalado más centros de almacenamiento de granos, sobre todo para el acopio de la soya. Todo esto sumado a la expansión de los caminos y políticas permisivas de uso del suelo, y de subsidios para la expansión de la agricultura, han aumentado la presión sobre los bosques en la Amazonía.

Al mismo tiempo las demandas de los movimientos sociales, locales y de las poblaciones indígenas se han hecho más visibles. La creación de áreas protegidas y el proceso de reconocimiento de territorios indígenas ha sido muy importante en la Amazonía para consolidar las formas locales de gestión del territorio y detener la presión agrícola sobre esos territorios.. Sin embargo, un aspecto que preocupa es la penetración del crimen organizado. Hay incertidumbre y violencia en sitios de frontera donde la presencia del Estado es menor y las poblaciones locales son más vulnerables.

C: A pesar de todas las iniciativas globales y regionales para poner fin a la deforestación y a la conversión, no se ha logrado el cambio esperado. ¿Qué hace falta por parte de las autoridades locales, nacionales y departamentales?

P.P: La deforestación es un problema bastante complejo. La misma es la manifestación de diferentes fuerzas políticas, de mercados y de intereses económicos. Para detener la deforestación se requiere de acciones en cuatro frentes. Primero, es necesario proteger los bosques primarios que aún quedan, que siguen siendo áreas bastante extensas. Segundo, se requieren políticas que reduzcan o eviten la conversión innecesaria de bosque, especialmente asociadas a la expansión de la ganadería y la agricultura. Tercero, es clave mejorar la productividad de los suelos ya transformados, donde hoy predomina una ganadería extensiva de baja productividad. Y cuarto, se debe impulsar la restauración de los bosques y de la vegetación natural. Todo esto demanda la participación coordinada de gobiernos, empresas, instituciones financieras y las organizaciones de la sociedad civil.

Para ayudar a conservar los bosques primarios es importante sostener las acciones de reconocimiento y protección de los derechos de los Pueblos Indígenas de la Amazonía. Para reducir la conversión se requiere del concurso importante de las empresas y del sector privado. Hay que enfatizar la adopción de objetivos de deforestación cero, mejorar la trazabilidad y la transparencia en las cadenas de suministro. Pero para que esto ocurra, es importante que los productores tengan incentivos para mejorar su prácticas y reducir la deforestación en sus propiedades. Hace falta incentivos financieros para apoyar a los productores y a las familias que tienen a la agricultura como su principal fuente de sustento

Se requiere un proceso de transición de sistemas poco productivos hacia sistemas integrados de agricultura, ganadería, silvicultura y agroforestería.

C: ¿Cómo este informe puede ayudar a los gobiernos, a las empresas y a los inversionistas en la toma de decisiones?

P.P: El valor de este informe es el análisis que se realiza a nivel subnacional, que contribuye a entender las dinámicas diferenciadas entre cultivos en la Amazonía Oriental y Occidental. Asimismo, al vincular la deforestación con los mercados de consumo, nuestro estudio señala dónde están los riesgos de esos mercados asociados con la deforestación, y cuáles son las áreas geográficas y las cadenas de suministro donde hay que incidir. Los gobiernos y empresas tienen que empezar a poner en práctica acciones más focalizadas especialmente para detener la deforestación.

En esa dirección, el estudio señala cuáles son esas geografías donde existe un mayor riesgo de la deforestación y cuáles son esas cadenas de suministro a las que hay que poner mayor atención. Nuestro análisis es un llamado a la necesidad de poner en marcha acciones más colaborativas, entre los países de la región amazónica, pero también con los países compradores de productos de la Amazonía.

El informe permite observar qué mercados se van contrayendo y qué mercados se van expandiendo. Permite saber la relación entre el consumo con la deforestación y poner más atención a esos mercados, a las cadenas de suministro. Esto genera señales para que las empresas y los gobiernos sean más cautelosos en relación a los riesgos de deforestación.

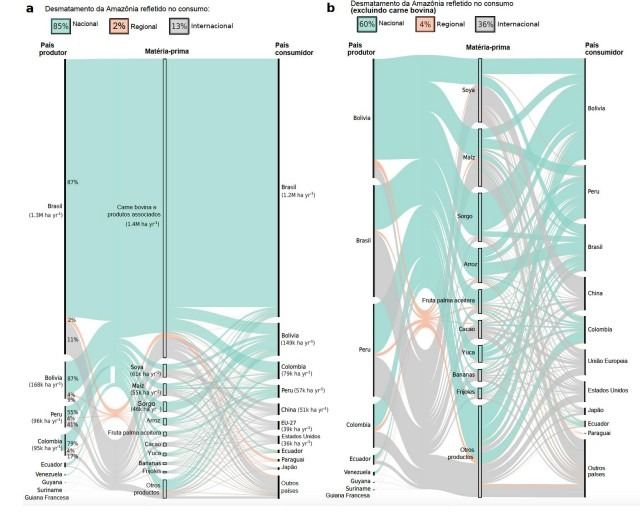

(Gráfico página 13)

En este gráfico se muestran los flujos de mercado asociados a la deforestación. Los países productores están a la izquierda y los países consumidores están a la derecha.

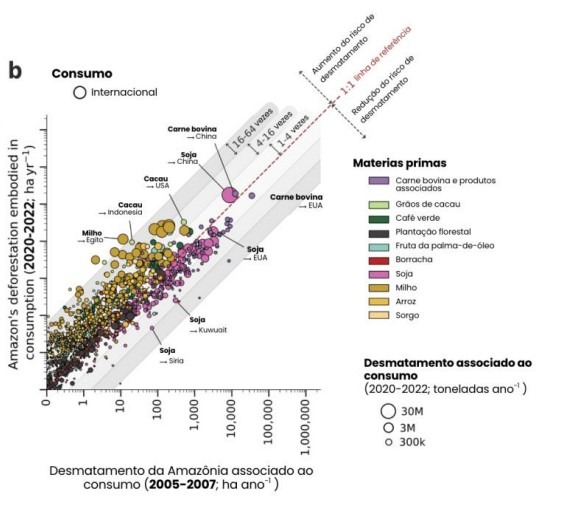

(Gráfico página 14)

En este gráfico se evidencia la dinámica de la expansión de los diferentes mercados en el tiempo, los que se han expandido más son los de carne y soya a China.

C: ¿Cuáles son las consecuencias catastróficas si la Amazonía pierde su capacidad de regeneración?

P.P: No se sabe cómo va a suceder. Puede ser un colapso repentino y gradual, puede acontecer de diferentes formas. Los escenarios que se avizoran es que puede haber una mortalidad más grande de árboles, sequías más severas y se van a reducir los procesos de transpiración de los bosques. Eso va a afectar también a lo que se llaman los ríos voladores que tiene implicaciones sobre el régimen hídrico por fuera de la Amazonía.

"Puede haber una mortalidad más grande de árboles, sequías más severas y se van a reducir los procesos de transpiración de los bosques"

La incidencia de los fuegos va a ser mayor y eso conlleva a mayores emisiones de carbono. Y también tiene un efecto muy fuerte sobre los medios de vida de las poblaciones locales.

C: ¿Qué recomendaciones hacen a los países amazónicos?

P.P: Hay que poner atención a las cadenas de suministro específicas y a acciones colaborativas entre los gobiernos y el sector privado. El tema ahora es cómo hacer políticas para contener la expansión de la agricultura que no solo se orienten hacia un cultivo en específico, sino que se refieren a todos los cultivos en la Amazonía. Definir que áreas no se tocan y deben protegerse, y mantener los bosques primarios con políticas claras que permita contener la expansión de la frontera agrícola

En varios países de la región, los esfuerzos de conservación han ido de la mano de compensaciones financieras, y esas experiencias dejan aprendizajes valiosos. Es fundamental que los gobiernos acuerden planes comunes para impulsar una agricultura más sostenible y, al mismo tiempo, garantizar la protección de los bosques dentro de sus jurisdicciones.

Otra política que ha demostrado ser efectiva es el reconocimiento y respeto de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en la Amazonía, una tarea que sigue siendo urgente y, en muchos casos, todavía pendiente.

C: ¿Qué están haciendo los gobiernos consumidores?

P.P: Las señales más claras provienen —con todas las salvedades del caso— de la Unión Europea, que adoptó el Reglamento sobre Deforestación (EUDR). Esta norma obliga a las empresas a demostrar que los productos que importan no están asociados con la pérdida de bosques. Es, hasta ahora, la medida más significativa tomada por países consumidores: envía un mensaje directo a los países productores y a las empresas de que los mercados europeos no aceptarán productos vinculados con la deforestación.

Esa medida debía ser implementada el año pasado, pero ha sido pospuesta y tal vez pase otro año más sin ejecutarse con el argumento de que los países y las empresas no están todavía preparados.

Es necesario que más países incorporen gradualmente este tipo de políticas en sus agendas para frenar la deforestación. Esto debe ir de la mano de compromisos de las empresas para adoptar sistemas de trazabilidad y ser más transparentes sobre el origen de sus materias primas: quienes las producen, de qué lugares provienen, y cuál su impacto en la deforestación. La transparencia en las cadenas de suministro es un elemento clave.

Las entidades financieras también deben asumir un rol más activo. Necesitan adoptar mecanismos que les permitan evaluar mejor sus inversiones y asegurarse de que las empresas a las que financian no dependan de productos asociados a la deforestación.