El domingo 14 de septiembre en la mañana, todos los padres y madres de familia de Tadó recibieron el mismo mensaje de whatsapp: “Se les informa que los días lunes, martes y miércoles vamos a trabajar en un horario emergente de 45 minutos cada clase, con el objetivo de salir un poco más temprano, debido a que en estos días no habrá servicio de alimentación escolar (...) se les invita a que manden a los estudiantes desayunados, con un algo o su descanso, para que puedan sostenerse durante la jornada”. Aunque la situación iba inicialmente hasta el miércoles 17 de septiembre, hoy los estudiantes del municipio siguen sin recibir alimentación escolar y con la duda de cuándo se va a restaurar el servicio.

Lo que ocurre en Tadó, y que se repite en cientos de escuelas del Chocó y del resto del país, no tomó por sorpresa a nadie. La Contraloría ya había advertido, el pasado 25 de agosto, sobre un déficit nacional de 500.000 millones de pesos que ponía en riesgo la continuidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE) hasta finalizar el calendario académico. La alerta señalaba que 52 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) —cerca del 65 por ciento del país— podrían quedarse sin recursos para garantizar los alimentos de millones de estudiantes.

En el momento de la alerta, la Contraloría advirtió que cerca de 29 Entidades Territoriales Certificadas (ETC), que atendían a 1,9 millones de estudiantes, solo tenían contratos vigentes hasta el 31 de agosto. Eso significaba que en septiembre el programa quedaría suspendido en varios territorios y en octubre ocurriría lo mismo en otros. El panorama se agravó cuando el Gobierno Nacional afirmó que no contaba con más recursos para financiar el PAE y que la responsabilidad recaía en municipios y departamentos, a quienes desde la entidad de control se les señala como los principales responsables del déficit.

“Hemos solicitado al Ministerio de Hacienda para ver qué posibilidades hay de una adición presupuestal, pero con la realidad financiera del país creo que va a ser difícil y además de eso nos tocaría ir al Congreso de la República, eso lleva un tiempo. Por términos de tiempo y responsabilidad no hay forma de que el Gobierno Nacional asuma esa planeación deficitaria que tuvieron las entidades territoriales”, asegura el director de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender (Uapa), Sebastián Rivera Ariza.

Sin embargo, la responsabilidad no es tan clara. Tanto la Contraloría como los propios municipios y departamentos reconocen la insuficiencia de los recursos asignados desde la Nación y las discrepancias en las cifras de distribución presupuestal. Esta situación golpea con mayor fuerza a las regiones con menor capacidad de recaudo propio, donde la continuidad del programa resulta vital para garantizar la alimentación de los estudiantes, en especial en las zonas de mayor vulnerabilidad.

El PAE fue creado por el Gobierno Nacional como una estrategia para garantizar el acceso y la permanencia escolar de niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en colegios oficiales. En principio, no fue diseñado para convertirse en la base de su alimentación diaria, sino como un complemento que ayudara a reducir la deserción. Sin embargo, en la práctica ocurre lo contrario: para cientos de estudiantes, la ración que reciben en la escuela es el principal —y a veces el único— alimento del día. Consonante explica qué sigue fallando en este programa y cuáles son las consecuencias para la niñez y la adolescencia del país.

1. ¿De dónde sale el dinero para financiar el PAE?

El PAE se financia a través de una bolsa común de recursos que incluye fondos públicos tanto del orden nacional, como territorial, de destinación específica y de libre destinación. Es decir, el gobierno pone una parte y las alcaldías y/o departamentos ponen el valor restante.

El valor que recibe cada Entidad Territorial Certificada en educación (ETC) depende de su capacidad de generación de recursos propios. Un ejemplo de esto es que en departamentos como el Chocó y La Guajira, la mayor parte del dinero viene del Gobierno Nacional. Mientras que ciudades como Bogotá financian aproximadamente el 95 por ciento de todo su PAE.

Una de las principales fuentes de financiación nacional son los "recursos del SGP – Asignación Especial Alimentación Escolar" que son distribuidos por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) a municipios y distritos. Mientras que las ET pueden destinar recursos propios o provenientes de regalías para cofinanciar el PAE. También pueden recibir cofinanciación de organizaciones del sector privado, cooperación internacional, ONG, cajas de compensación, entre otros.

Este año el Gobierno Nacional aportó 2.1 billones de pesos para cofinanciar el PAE en municipios y distritos. Una cifra que Rivera Ariza, ha calificado como histórica: "este gobierno en tan solo tres años ha puesto el doble de los recursos, y el próximo año el triple, de lo que el Gobierno Nacional históricamente había destinado. Es decir, nosotros en cuatro años pusimos más recursos que lo que pusieron otros gobiernos en 60 años", asegura.

Sin embargo, desde la Contraloría explican que este incremento responde a una “lógica presupuestal”: el gasto público social no puede reducirse de un año a otro. “Esto significa que, por mandato constitucional, los recursos aportados por el Gobierno necesariamente deben crecer”, señala Andrés Giovanni Rodríguez, contralor delegado para los sectores de educación, cultura, ciencia, tecnología y deporte a nivel nacional.

2. Pero si el gobierno anunció un “aumento histórico” en la inversión, ¿por qué la plata no alcanza?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que, desde su creación, el PAE nunca ha logrado cubrir a todos los niños y niñas que lo necesitan. Hoy el programa atiende a unos 5,8 millones de estudiantes en todo el país, pero la población potencial de beneficiarios asciende a 7,4 millones. Esto significa que cerca de 1,6 millones de niños y niñas —alrededor del 20 por ciento de la matrícula oficial— quedan por fuera de la alimentación escolar.

Para alcanzar una cobertura universal y atender a todos los estudiantes, según cálculos de la Contraloría, el Gobierno Nacional debería aportar aproximadamente 4.4 billones de pesos (el doble de lo que se aportó para este año). A esta cifra se le sumarían cerca de 2.3 billones de pesos que pondrían los territorios, lo que resultaría en un total aproximado de 6.7 billones de pesos.

Lo preocupante es que la alerta de la Contraloría sobre los 500.000 millones de pesos que hacían falta no eran para aumentar la cobertura, sino para garantizar la alimentación a más de 1.9 millones de estudiantes que venían recibiendo este complemento.

La responsabilidad sobre la falta de este dinero rebota de entidad en entidad. Por ejemplo, la Uapa atribuye este déficit a una “falta de planeación” por parte de las ETC que han atendido a más niños de los que sus recursos les permitían, y al incumplimiento de la norma por parte de 50 ETC que no aumentaron a tiempo sus recursos conforme al incremento real (IPC).

Desde la Contraloría aseguran que los territorios tampoco han tenido la misma cantidad de recursos para cofinanciar el PAE por la disminución de ingresos corrientes de la nación: “esto afecta la fórmula de distribución del Sistema General de Participaciones (SGP), ha llevado a que menos recursos están llegando a las regiones".

Y en departamentos como el Chocó aseguran que el dinero nunca ha sido suficiente. Maryen Machado, secretaria de Integración Social del departamento, expone que este año el Gobierno Nacional asignó al Chocó 65.000 millones de pesos, pero el costo real del PAE en el departamento, con un estudio de costos adecuado, ascendería a alrededor de 90.000 millones de pesos al año.

“De los 65.000 millones, 13.000 son de las canastas vacacionales. Eso ya nos deja aproximadamente 53.000 millones. El PAE indígena consumió alrededor de 22.000-23.000 millones para todo el año y el PAE afro gastó 25.000 millones solo en tres o cuatro meses. Entonces, ¿cuánto dice el Gobierno Nacional que nos da para poder garantizar? Ni medio año podemos garantizar del PAE afro con eso, porque los primeros días de este año los garantizamos con el proyecto de regalías que venía del año pasado”, explica Gracia.

La Contraloría también ha expresado preocupación por entidades territoriales con mayor dependencia de las transferencias de recursos nacionales y menor capacidad de generar ingresos propios, lo que las hace más vulnerables a la hora de cofinanciar el PAE. Estas incluyen a departamentos como Amazonas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Putumayo, Sucre y Guaviare

3. ¿Cuáles fueron las ET que no incrementaron los recursos este año?

Según la Uapa, fueron 50 las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) que no hicieron la asignación de recursos como lo exige la ley en materia de progresividad del programa, es decir, que no aumentaron su inversión frente al año anterior. La entidad sostiene que, de haber cumplido con esa obligación, el PAE contaría hoy con 837 mil millones de pesos adicionales para su funcionamiento.

Las ETC son Antioquia, Atlántico, Barrancabermeja, Barranquilla, Bello, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Bucaramanga, Buenaventura, Buga, Cartago, Chocó, Ciénaga, Córdoba, Cúcuta, Dosquebradas, Envigado, Facatativá, Funza, Fusagasugá, Girardot, Huila, Ipiales, Jamundí, Magangué, Magdalena, Manizales, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Piedecuesta, Pitalito, Riohacha, Rionegro, Risaralda, San Andrés, Santa Marta, Santander, Soacha, Sogamoso, Soledad, Sucre, Tolima, Tunja, Valle del Cauca, Valledupar, Vichada y Yumbo.

El caso del Tolima se llevó la atención mediática después de enfrentamientos entre el ministro de Educación, José Daniel Rojas Medellín, y el secretario de Educación del Tolima, Andrés Bedoya, por la inversión en el PAE. “Allá pasamos de asignar, en 2022, 33.000 millones de pesos a 60.000 millones en esta vigencia. La entidad ponía casi 16.000 millones, pero este año había asignado solo 100 millones”, comenta Sebastián Rivera.

Aseguran que esta reducción de recursos por parte de la entidad territorial es una violación de la norma, que establece que los recursos aportados por las entidades deben mantenerse y aumentar con el incremento real (IPC) anualmente. Y la Uapa interpreta la situación como una práctica de presión hacia el Gobierno Nacional para obtener más recursos, en lugar de planificar adecuadamente con el presupuesto disponible.

Sin embargo, la cofinanciación del PAE se complica para entidades que tienen una capacidad limitada de generar recursos propios. El Chocó hace parte de la lista de entidades que no aumentó el presupuesto, sin embargo, desde la Gobernación aclaran que el departamento no tiene la capacidad financiera. Por ello, para poder aumentar el presupuesto y garantizar el programa, acudieron al Sistema General de Regalías. El proyecto fue radicado y aprobado hasta el 25 de agosto, y están en proceso de generar los documentos financieros para establecer un nuevo convenio que permita la operación del PAE mayoritario (afro) hasta finalizar el año escolar.

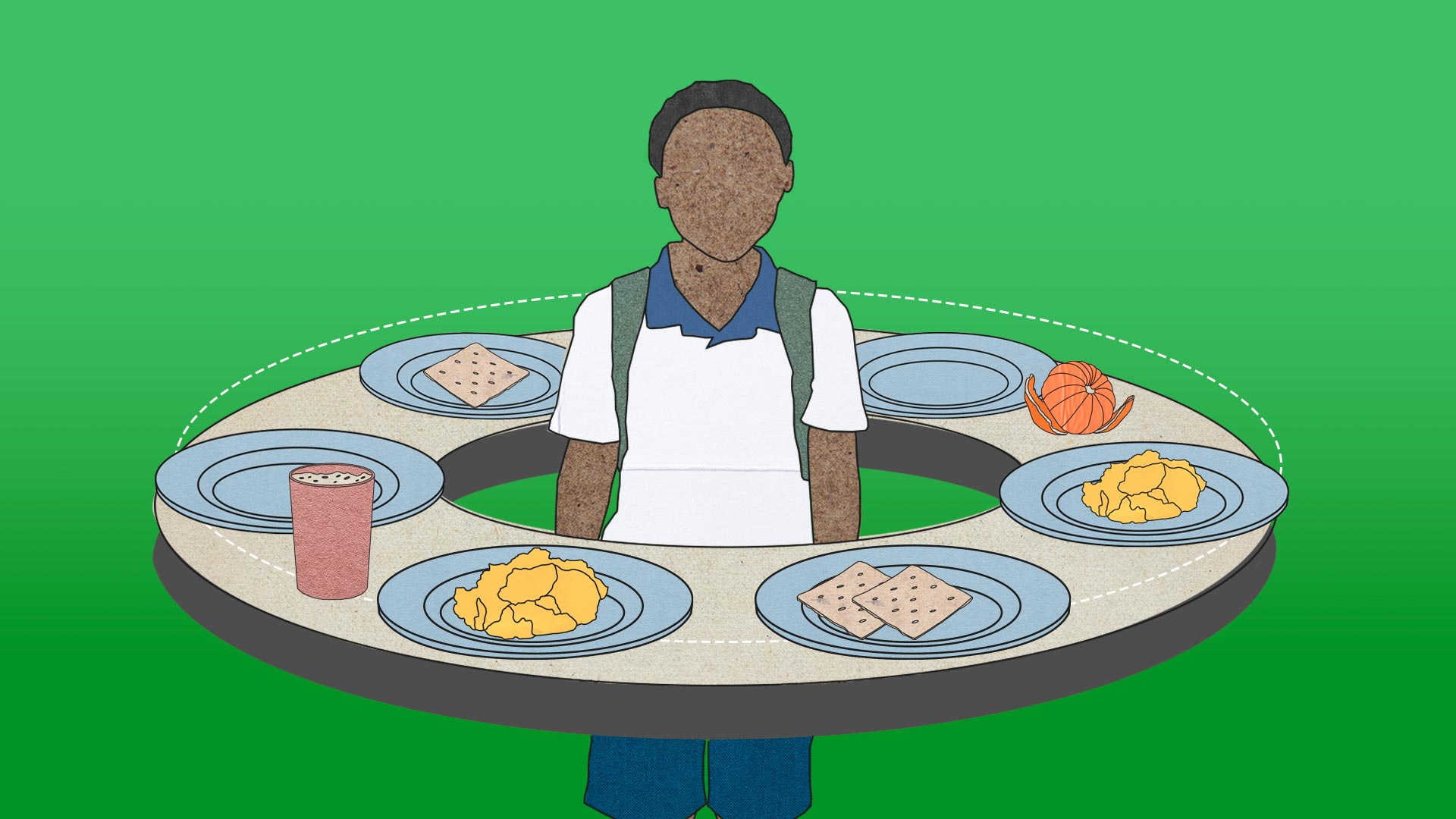

4. Si el dinero no alcanza, ¿Cómo se decide quiénes reciben la alimentación?

Los criterios de priorización de sedes y grados, establecidos en los lineamientos de la Uapa, son los siguientes:

• Primero: El 100 por ciento de los grados de las sedes educativas con jornada única.

• Segundo: El 100 por ciento del nivel preescolar en todas las sedes educativas.

• Tercero: Las sedes educativas ubicadas en áreas rurales y aquellas urbanas con más del 50 por ciento de población étnica, víctima del conflicto armado o en condición de discapacidad, priorizando progresivamente los grados inferiores.

• Cuarto: Sedes educativas con alta participación de población con menores capacidades de generar ingresos (grupos A a D del Sisbén), priorizando también los grados inferiores.

Y aunque en el papel parece fácil, cuando se aplica en los territorios, especialmente en lugares con condiciones de alta vulnerabilidad, todo se complica. Desde la Contraloría, por ejemplo, cuestionaron la afirmación de la Uapa de que Buenaventura estaba "malgastando recursos" al ofrecer una doble ración (complemento en la mañana y almuerzo) a los niños en jornada única. “Cómo decir que le están dando mucha comida a un niño en una región como el litoral Pacífico, donde los índices de inseguridad alimentaria son los más altos del país, junto con La Guajira, y donde siete de cada diez hogares son pobres o pobres extremos. Yo creo que eso tampoco es es muy acertado en materia de política pública”, asegura Andrey Rodríguez.

En el Chocó, las entidades tampoco logran hacer una priorización estricta debido a las enormes necesidades de la población, donde el PAE suele ser el único alimento para muchos niños. “¿Cómo hacemos esa priorización en el Chocó, cuando es un departamento víctima total del conflicto armado? Cuando la mayoría de nuestros municipios son más rurales que urbanos, y los conflictos ya llegaron también a lo urbano. Cuando tenemos personas desplazadas por la guerra y población migrante. En el Chocó, para la gran mayoría de nuestros titulares de derecho, esa ración es su único alimento. Entonces, no puedo priorizar”, explica Maryen Gracia.

A esto se suma que aunque el departamento busca cubrir el 100 por ciento de los estudiantes registrados en el Sistema de Matrícula Estudiantil de Educación Básica y Media (Simat), la realidad es que cuando el operador llega a cada institución educativa se encuentra con muchos estudiantes más.

“¿Cómo hacemos esa priorización en el Chocó, cuando es un departamento víctima total del conflicto armado? Cuando la mayoría de nuestros municipios son más rurales que urbanos(...) Cuando tenemos personas desplazadas por la guerra y población migrante. En el Chocó, para la gran mayoría de nuestros titulares de derecho, esa ración es su único alimento. Entonces, no puedo priorizar”

Maryen Gracia, secretaria de Integración Social del Chocó.

5. ¿Qué más está fallando?

A los problemas de financiamiento se suman los hallazgos fiscales detectados por la Contraloría, que desde 2020 superan los 56.000 millones de pesos. De esa cifra, cerca de 33.000 millones —alrededor del 60 por ciento— corresponden a presuntos sobrecostos, es decir, a pagos por los alimentos muy por encima de su valor real en el mercado. Este es el principal hallazgo fiscal del programa y se ha registrado en todas las regiones del país.

A esto se suma que la Uapa ha identificado casos de monopolio en algunas zonas, donde el mismo operador presta el servicio por cinco años o más, restringiendo en muchos casos la pluralidad de oferentes y una competencia leal.

Otro problema es la suspensión constante del programa en distintas regiones, lo que deja a miles de niños y niñas no solo sin alimentación escolar, sino en muchos casos también sin clases. En Buenaventura, por ejemplo, el PAE estuvo detenido durante varias semanas. La Uapa señaló allí un uso ineficiente de los recursos y serias inconsistencias en el número de beneficiarios: mientras se reportaba la atención de 43.000 estudiantes, en el Simat solo aparecían 33.000 durante marzo, abril y mayo. Esto generó dudas sobre la justificación de los pagos. “Aumentaron el costo de la ración en un 35 por ciento, muy por encima del IPC”, advierte el director de la Uapa.

En Riohacha, La Guajira, el programa no arrancó a tiempo a comienzos de año y los niños estuvieron tres meses sin recibir alimentación escolar, pese a que el presupuesto ya estaba disponible. En el departamento también se han denunciado demoras en los pagos a las manipuladoras de alimentos, así como bajos salarios y condiciones laborales precarias para estas trabajadoras, una situación que se repite en varias regiones del país.

En ciudades como Cali, ha disminuido drásticamente la cobertura sin razón aparente. Desde la Uapa reportaron que la ciudad tenía el año pasado una cobertura del 68 por ciento y este año bajó al 35 por ciento, a pesar de contar con los mismos recursos. “Nosotros esperamos que sea un error de la entidad territorial de que no ha reportado los niños que están atendiendo, pero la ausencia de ese reporte también los pueden meter en problemas con los entes de control”, asegura Sebastian Rivera.

6. ¿Quién vigila el PAE?

La vigilancia del PAE es una tarea compartida y compleja, con la Contraloría como el principal ente de control fiscal, la Uapa con funciones de seguimiento y una estructura de participación ciudadana diseñada, en el papel, para involucrar a la comunidad en el monitoreo del programa.

La Contraloría ejerce control concomitante y preventivo y audita anualmente a la mayoría de las ETC. Esto incluye los 32 departamentos, las 32 ciudades capitales y aproximadamente 40 ciudades intermedias, cubriendo cerca del 90 por ciento de todos los recursos asignados al PAE.

La Uapa tiene como función principal el seguimiento y la evaluación del programa, y cuando detecta situaciones que generan alerta debe remitirlas a los entes de control. Aunque hoy no cuenta con facultades de inspección y vigilancia, el pasado 26 de agosto anunció que se espera un decreto presidencial que le otorgue estas competencias. Según la entidad, serían de carácter preventivo y no interferirían con las funciones de otros organismos como la Contraloría. La meta es que estas nuevas atribuciones comiencen a aplicarse a partir de 2026.

Por otro lado, están los Comités de Alimentación Escolar (CAE), definidos en los lineamientos como el “principal mecanismo de control ciudadano” del programa en cada institución educativa y presididos por los padres de familia. Estos comités buscan promover la participación comunitaria, fortalecer el sentido de pertenencia y ejercer control social sobre la planeación y la ejecución del PAE.

Así como los rectores, quienes tienen la responsabilidad de verificar y certificar lo entregado por el operador, así como de realizar los reportes requeridos y seguir los protocolos ante dudas o irregularidades.