A las afueras del cementerio de San Vicente del Caguán, un silencio denso acompaña a los equipos de búsqueda. Allí, entre lápidas desordenadas, tierra removida y registros que se pierden con el tiempo, se intenta reconstruir lo que el conflicto deshizo: la historia de quienes desaparecieron y aún no regresan. El drama por la búsqueda de desaparecidos en Colombia está lejos de cerrarse. Los investigadores forenses calculan que, incluso, se necesitarían 50 años más para organizar la información de cuerpos que se han ido recuperando. Tarea que se suma a la labor de tener una mayor presencia en las comunidades para la toma de muestras genéticas y de recuperar la confianza en territorios donde aún se vive el conflicto y el miedo.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) informa, en su portal de datos, la desaparición de 124.734 personas en el marco del conflicto armado colombiano. El reporte se hace con aportes de distintas fuentes (familiares, excombatientes, organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas).

En el caso de San Vicente del Caguán se documentan 556 desapariciones desde 1901 hasta el 2016. De estas personas, 451 son hombres, 85 mujeres y 20 sin información o no determinadas. Y aunque de 271 no hay información sobre la edad, el mayor grupo se ubica entre los 29- 59 años (97 casos, un 17 por ciento), le siguen de 18- 28 (87, un 16 por ciento), de 12-17 años (50, un 9 por ciento) y menores de 11 años (12, un 2 por ciento).

En el cementerio municipal de San Vicente del Caguán se han intervenido 16 sitios de interés, y allí se han recuperado 18 cuerpos que fueron enviados a Medicina Legal para su identificación. Uno de estos fue plenamente identificado y entregado en noviembre del año pasado a su familia en Montería.

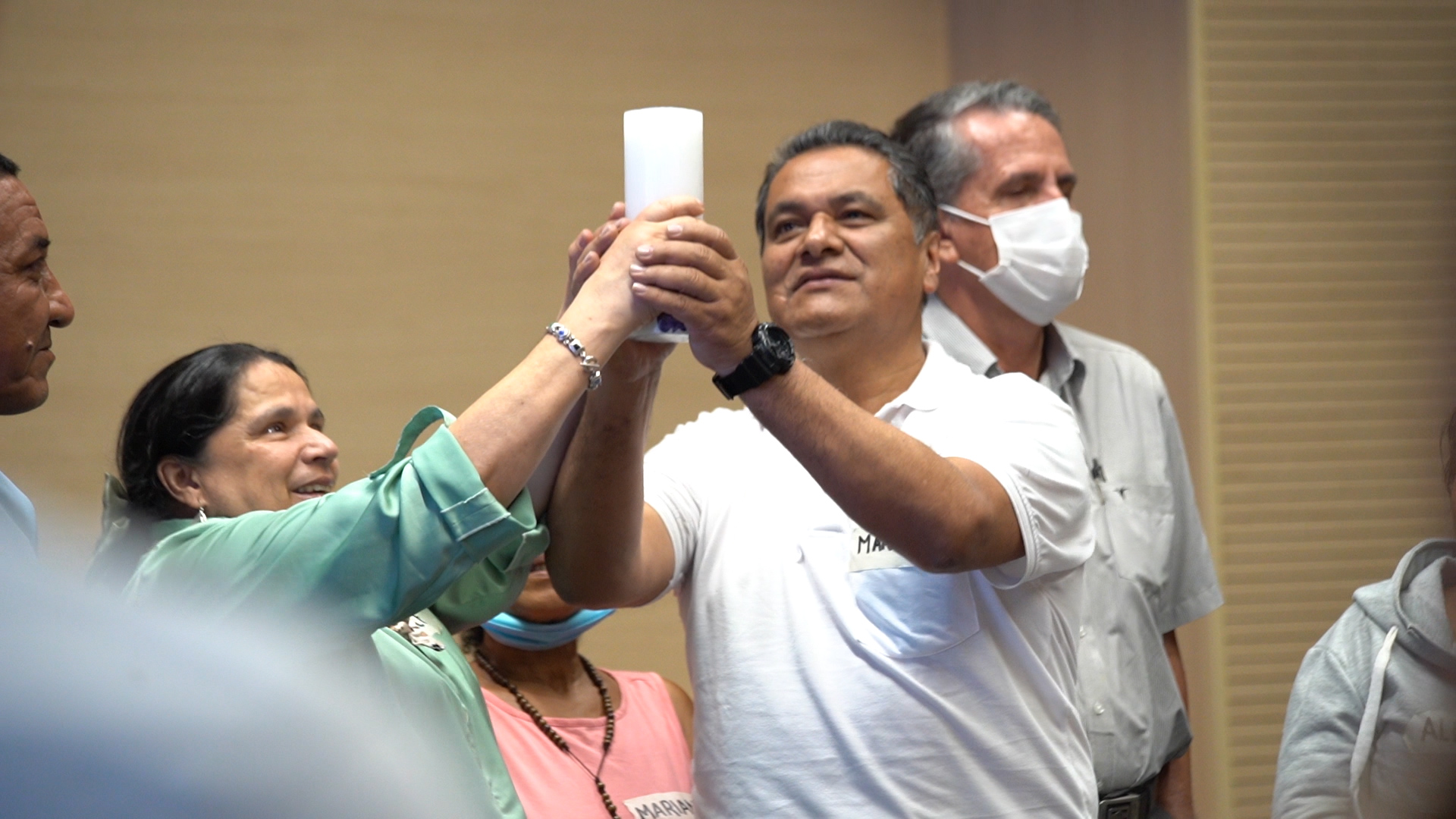

En el trabajo de ubicación de desaparecidos también colabora la Corporación Humanitaria Reencuentros, organización conformada en el 2017 por firmantes del Acuerdo de paz con el propósito de aportar en la búsqueda extrajudicial y humanitaria de personas desaparecidas en el marco del conflicto. Además de la documentación, impulsan la ubicación de posibles lugares de interés de búsqueda. En estos 8 años han participado 3.400 firmantes en actividades de reencuentro a nivel nacional.

“En San Vicente del Caguán se cruzaron distintas estructuras que fueron integrantes de las Farc, no solamente del Bloque Sur, sino también del Bloque Oriental. Es un lugar importante en la historia del conflicto”, indica el director de la Corporación Humanitaria Reencuentros, Jhon León González.

Los firmantes de paz no solo reconocen su responsabilidad en los hechos sino que además participan en la localización, la ubicación y la entrega de los cuerpos. “Nosotros estamos convencidos de que durante años las familias recabaron mucha información, que se puede sumar a la información que traemos. La desaparición es un delito que condenamos, rechazamos, juzgamos y trabajamos para que la práctica no exista más”, agrega.

Los aportes de los firmantes también han impulsado la intervención al cementerio de San Vicente. “En este lugar hay desorden administrativo, irregularidades en la custodia de la preservación de cuerpos y la organización. Eso recae en que muchas personas siguen desaparecidas y en que sus identidades siguen siendo difíciles de ubicar”, indica.

Sobre las dificultades de trabajar en San Vicente del Caguán, Jhon León identifica que hay estigmatización con las comunidades. “Hay criminalización del campesinado y de quienes fueron perseguidos y desplazados. Necesitamos que las víctimas estén en el centro y que el Estado colombiano haga el deber de buscar y responda a esa deuda histórica que se tiene con las miles de familias buscadoras. No solamente compartimos información, sino que apostamos a acciones restaurativas de manera articulada y conjunta”.

Otra de las medidas que adelanta la UBPD desde el 26 septiembre de 2024 es la búsqueda inversa, estrategia orientada a localizar a los familiares y allegados de las víctimas de desaparición forzada en Colombia que han sido identificadas, pero no reclamadas. De este grupo se hace un cálculo de 8.000 cuerpos. El jefe de la Oficina de Información de la Unidad, Ramón Ricardo Valenzuela, explica que desde la UBPD se encargan de actualizar las listas y contactar a las familias, y para esto reciben información de allegados o conocidos.

“Tenemos el cuerpo identificado, sabemos dónde está el cuerpo y lo que no sabemos es quién es el familiar. Cuando el allegado se contacta con nosotros le pedimos unos documentos para que podamos verificar la relación con la persona”, cuenta Ramón Valenzuela. En este caso no es necesario el análisis de pruebas. Sin embargo, desde la unidad se adelantan jornadas de tomas de muestras biológicas y de entrega de información en veredas, entendiendo que muchas familias no pueden desplazarse a las oficinas de Medicina Legal o de la Unidad.

Desde este trabajo a nivel nacional se han publicado 74 identificados no reclamados, de los cuales en 46 casos se ha logrado tener contacto con familiares y hacer 11 entregas dignas. Estos reencuentros se han dado en los departamentos de Santander, Quindío, Cundinamarca, Cauca, Bolívar, Atlántico y Arauca.

“Tenemos en cuenta que haya una plena identificación del cuerpo y que esté en un lugar exacto para que cuando hablemos a la familia le podamos hacer la entrega. No podríamos decirle a una familia: su ser querido está acá, en este cementerio, pero no sabemos dónde. Eso sería revictimizar”, puntualiza.

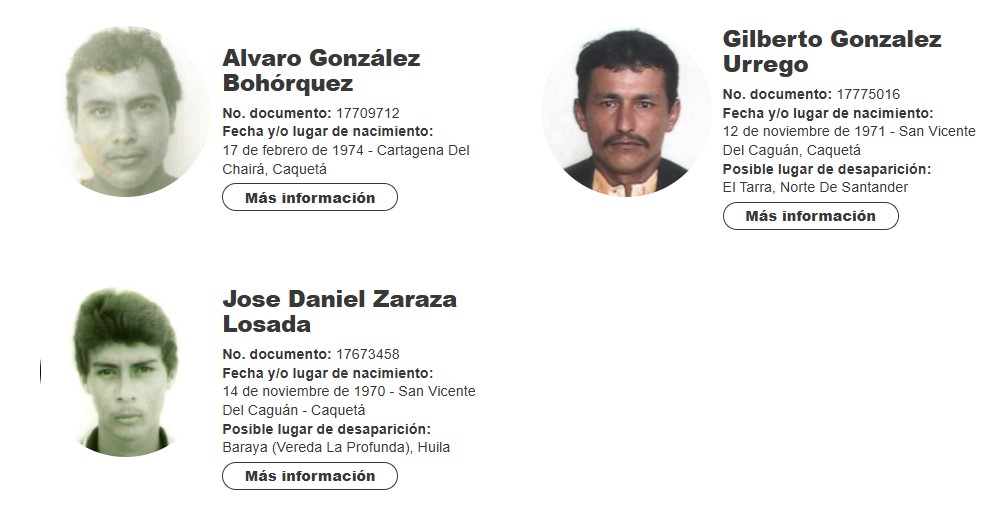

Valenzuela explica que el proceso puede demorarse por el temor de la familia, la falta de confianza y los trámites de documentación. En Caquetá se tienen 8 casos plenamente identificados y se está dialogando con cuatro familias. Los hechos de desaparición ocurrieron en los municipios de Cartagena del Chairá con 4 casos, 2 en San Vicente del Caguán, uno en Solano y otro en Puerto Rico. En este momento los cuerpos están en Florencia.

La labor de la UBPD incluye a investigadores, médicos, odontólogos forenses, genetistas, antropólogos, criminalistas, fotógrafos forenses, entre otros. En este grupo está Manuela Alzate, antropóloga líder de la UBPD para la región sur, quien se encarga de documentar y revisar en campo si lo que se encuentra en la investigación es correcto.

“Nosotros nos dedicamos a explorar los sitios, a buscarles el potencial y a documentar lo que vemos. Hacemos unas aproximaciones y las enviamos a Medicina Legal y nos encargamos del seguimiento. Hay ciertas características a nivel morfológico que podemos ver para la estimación del sexo, como la pelvis y el cráneo, y les enviamos registro fotográfico de cómo lo encontramos”, dice.

Manuela Alzate lleva cuatro años en la UBPD y nos cuenta: “Este trabajo es difícil de olvidar porque me voy con una imagen de a quién estoy buscando. Cuando a nosotros nos llega la documentación en la gran mayoría de las veces podemos incluso acceder a ciertas fotografías y eso hace la diferencia. Tener una imagen, un rostro, una historia de vida detrás e ir con eso a campo. Pensar en los últimos momentos de la persona que para mí es el móvil de seguir este trabajo, y más cuando a las actividades van familiares”.

Frente al cementerio de San Vicente, desde la UBPD también les preocupa el hacinamiento. “Las escrituras van en todas las direcciones, no hay señalizaciones y no se sabe del paradero de varios cuerpos”, agrega.

Por su parte Cindy González, investigadora humanitaria de la UBPD para el plan regional de búsqueda Caquetá norte, indica que hace falta documentación: “La persona que trabajó en el cementerio durante el momento más álgido del conflicto, con la retoma del Caguán y con la implementación del Plan Patriota, es un señor muy adulto y no recuerda tantas cosas por la edad. No hay registros claros y toca con la versión de los sepultureros”.

La investigadora también advierte que en las dinámicas de los cementerios se han reubicado algunos cuerpos: “Tenemos una expectativa de recuperación de cuerpos a partir de la información de necropsias y registros en el libro de inhumaciones que nos da un techo de al menos 74 cuerpos. Pero nos encontramos con sitios que han intervenido, alterado y eso baja la probabilidad de recuperarlos”, agrega.

González además señala que en los ejercicios de intervención al cementerio llegan personas a aportar información. “Cuando estamos excavando, destapando, manipulando los restos, nos llega información que es clave. Llega una persona que anteriormente no tenía la confianza de hablar o no estaba en el sector, en la vereda, en el cementerio en ese momento y nos aporta un dato claro”, cuenta. En estas labores pueden participar familiares a quienes se les explica el lugar y la complejidad de los terrenos.

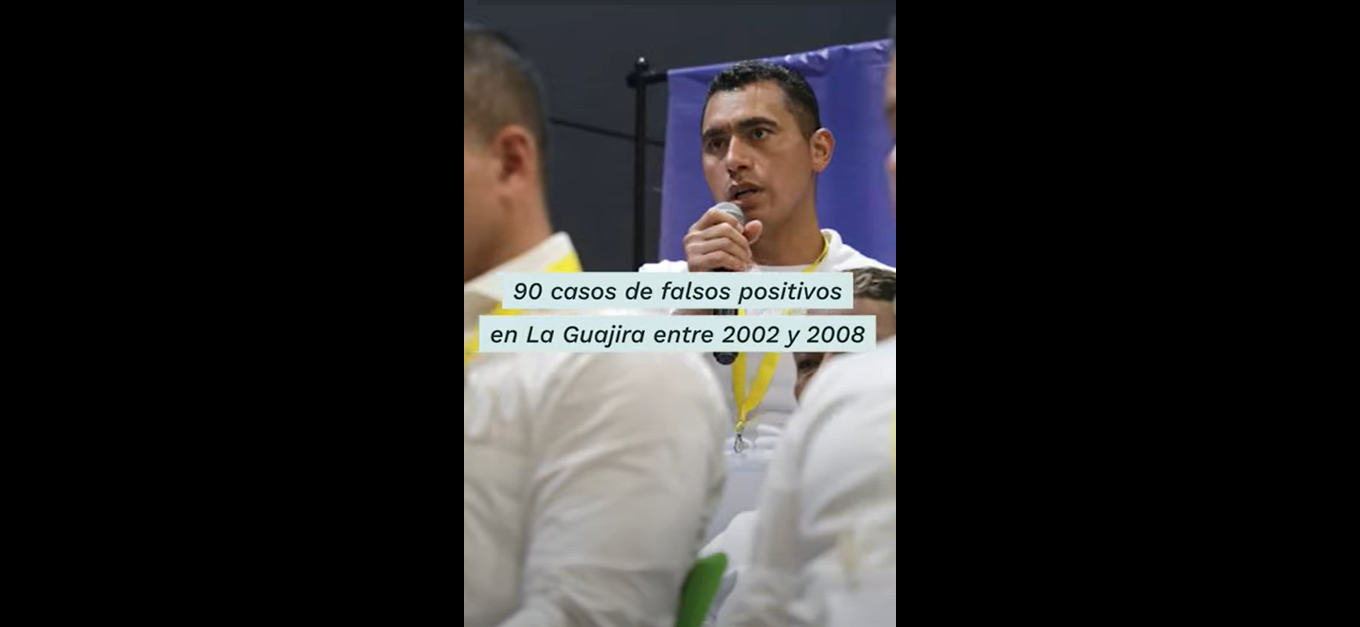

“Cerca del 40 por ciento de las solicitudes de búsqueda del norte del Caquetá tiene que ver con las circunstancias de vinculación o reclutamiento a un grupo armado ilegal y también a la circunstancia de desaparición en medio de las hostilidades de combatientes activos. En el caso del norte del Caquetá, hay tres cementerios principales: el de San Vicente del Caguán, el de Cartagena de Chaira y el Cementerio Central de Florencia”, agrega.

4.430 personas desaparecidas en Caquetá

Las dinámicas del conflicto llevaron a que Caquetá sea uno de los departamentos con más casos de desaparición forzada. En Florencia se reportaron 881, y le siguen municipios como San Vicente del Caguán (556), Cartagena del Chairá (420), Puerto Rico (267), Montañita (242), Curillo (215) y los demás con más de 100 casos.

Helka Quevedo, antropóloga forense e investigadora del Centro de Memoria Histórica, en el informe “Caquetá, una autopsia sobre la desaparición forzada” expone cómo “los desaparecidos se vuelven a perder” cuando se interrumpe el diálogo entre los familiares de las víctimas y las instituciones que tienen a su cargo la investigación de este crimen, la identificación y entrega de los cuerpos, la verdad, la justicia y la reparación integral.

“¿Cómo es posible que no sepamos en dónde están nuestros muertos? Es lamentable desde el Estado colombiano, las alcaldías, las secretarías de salud y de la Iglesia”, advierte Quevedo, quien lleva desde los años 90 trabajando con la investigación de desaparecidos y la identificación de cuerpos. La antropóloga también estuvo a cargo de la exhumación de cadáveres en Caquetá desde la Fiscalía.

La antropóloga forense advierte que el trabajo se debe hacer de una manera más sistematizada, ordenada y con tiempo. “El Caquetá y sobre todo San Vicente del Caguán son zonas donde ha estado marcado el conflicto, pero no la única. También está el Catatumbo, Chocó o Buenaventura. En estos lugares se debe hacer una documentación muy juiciosa de los cementerios y levantar toda la información con tiempo. Esto no se puede hacer corriendo, hay que hacer un plan de trabajo con los sepultureros, las administraciones municipales, las alcaldías y la Iglesia”, agrega.

Quevedo indica que el ejercicio de una autopsia no solo se hace sobre un cadáver, sino que se refiere al ejercicio de ver más allá de lo evidente: “Hacerle preguntas a las tumbas, a la comunidad, a los victimarios. En los cementerios hay capas sobre lo material y lo inmaterial. Tenemos que saber hacer las preguntas que son, las preguntas clave y asociar qué tiene que ver esto con el conflicto, hacer una línea de tiempo del contexto político social y geográfico de la zona”.

“Lo que me cuenta a mí ese cuerpo, esas prendas, ese tatuaje, ese anillo, las direcciones que estaban en los documentos. Lo que cuenta ese zapato. Su último pensamiento cuando se puso esa ropa. Esa muerte nos habla de la vida y un poco de quién fue. Un cuerpo esqueletizado para los antropólogos forenses habla de su historia, de su salud y de sus ancestros”, puntualiza.

En el trabajo de dar identidad a estos cuerpos, Quevedo cuestiona que los casos se están represando en los laboratorios: “Tenemos que hacer un pare y organizarnos. Se han exhumado y se han recuperado demasiados cuerpos sin contexto. El Instituto de Medicina Legal está colapsado y hay que parar, hacer un análisis y una investigación. Tenemos tantos cuerpos recuperados y no identificados bajo custodia del Estado que tenemos que priorizar porque este ejercicio nos va a tomar otros 50 años para darle respuesta a las familias”.

Quevedo también rescata la necesidad de trabajar con las comunidades. “Una polifonía de voces donde estén las familias, las personas que produjeron esas muertes y esas desapariciones. Tenemos que sentarnos a escucharnos. Y esto nos va a tomar mucho tiempo. Olvidarnos de dar cifras, de que saqué 40 cuerpos, el abordaje es un gran desafío para la justicia y para la libertad de las familias y de la sociedad”.

“Existe subregistro porque donde hay conflicto no llegan las instituciones. El reto es llegar donde están esas familias. Cuando trabajaba en la Fiscalía haciendo exhumaciones, teníamos que ir a lugares del mismo Caquetá y ver semejante paisaje y belleza, pero íbamos a buscar los cuerpos de la violencia. Es el contraste de ver lugares hermosos donde la gente vive con miedo y en silencio. Y eso no ha cambiado mucho”, puntualiza Quevedo.

Si tiene información puede consultar este enlace: https://busquedainversa.unidadbusqueda.gov.co/