En Leticia, al borde del río y de la selva, las cifras parecen tener el pulso de una advertencia. Para 2025, dicen las proyecciones del Dane, aquí vivirán más de 55 mil personas: casi un tercio más de lo que logró registrar el censo de 2018. En los números se adivina algo más que una suma de habitantes: un crecimiento que desborda las calles polvorientas, los servicios que no alcanzan, la vida cotidiana de una ciudad que, si no se piensa pronto, podría volverse inhabitable.

Hoy, Leticia se expande como quien abre un camino a machete: sin mapa, sin brújula. Crece a punta de construcciones improvisadas, de barrios que se levantan en la orilla de los caños y en la sombra de los árboles talados. Esa expansión, desordenada y apremiante, no sólo presiona a la selva y a sus aguas: también altera la manera en que la gente vive, comercia, se mueve, celebra.

“La ciudad se fue construyendo sin comprender lo que se tiene alrededor”, dice Santiago Duque, biólogo e investigador de la Universidad Nacional en la sede Amazonía. Habla con la precisión de quien conoce los ríos por dentro, y es tajante: los problemas ambientales del país se incuban en ese olvido. En la destrucción lenta de los ecosistemas. En el desvío de recursos. En la manera en que el Estado se ausenta de los territorios más lejanos y deja que crezcan solos, a tientas.

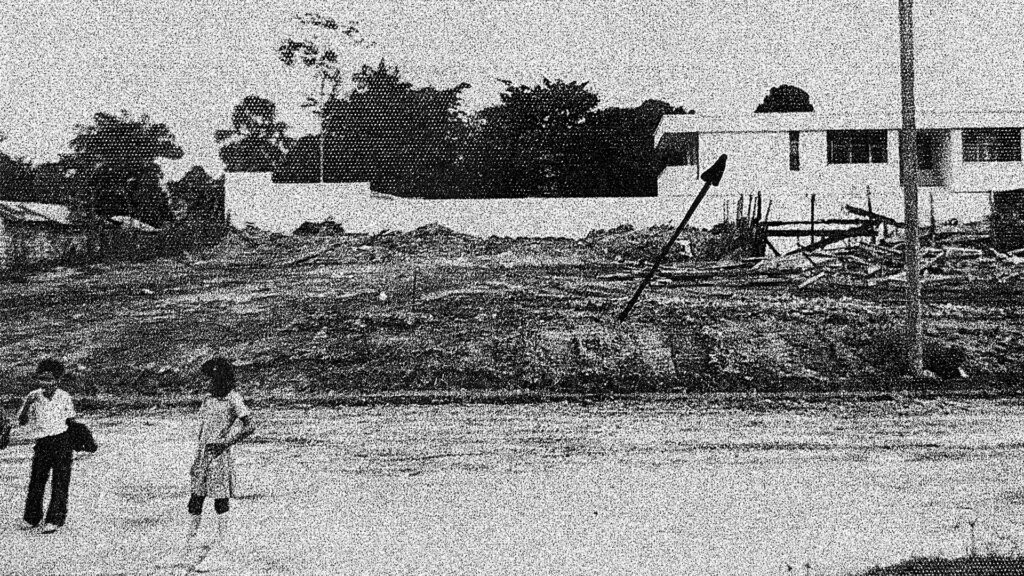

Asimismo, la movilidad demográfica en los últimos años en la Amazonía ha generado mayor presión en sus ecosistemas, favoreciendo el loteo y la ocupación de zonas en entornos ambientalmente frágiles. Medios como Mongabay han documentado cómo “a lo largo de cada año, la ciudad enfrenta entre dos y tres episodios de apropiación irregular de tierras, una dinámica que refleja la presión constante sobre el territorio”.

Esto, sumado a la deforestación y al taponamiento de los cauces naturales del agua por acciones humanas, se agravó con la proliferación del uso del cemento como símbolo del “modernismo” y desarrollo de la ciudad. No se tuvieron en cuenta las dinámicas e interacciones de los ecosistemas, generando que gran parte de la población actualmente se vea afectada.

Para Duque es inexplicable que una ciudad amazónica se construya desconociendo la riqueza de su ecosistema. “El cauce —de los ríos y caños— no es solo por donde se mueve el agua, sino lo que está conexo a ella, que son los bosques de galería o lo que técnicamente se llaman las rondas hídricas. Eso no se respeta, ya que empiezan a construir sus viviendas sobre los sistemas acuáticos”, señala.

Lo que ocurre en Leticia no es un accidente aislado: se repite en buena parte del país como un eco constante. Ríos que se desbordan, barrios que despiertan con el agua hasta las rodillas. “Entre el 30 y 40 por ciento del territorio se inunda cada año”, explica Santiago Duque. Y en su voz hay una insistencia: no se trata solo de una cifra, sino de una cultura que dio la espalda al ambiente. “Tenemos que recuperar el cuidado hacia la vida —dice—. Aprender a vivir con el agua”.

Pero el agua no es lo único que desborda. También lo hacen las licencias de construcción, tramitadas a medias, sin controles ni rigor. “Desafortunadamente no se venía exigiendo la normatividad en los licenciamientos, como tampoco se estaba al día con la norma”, admite Barry López, director de la Secretaría de Infraestructura de Leticia. Habla de un engranaje institucional que parece detenerse y reiniciarse cada cuatro años: funcionarios que llegan sin claridad sobre la ley, normas que cambian y expedientes que nadie sigue. El resultado: una ciudad que crece al margen de sus propias reglas.

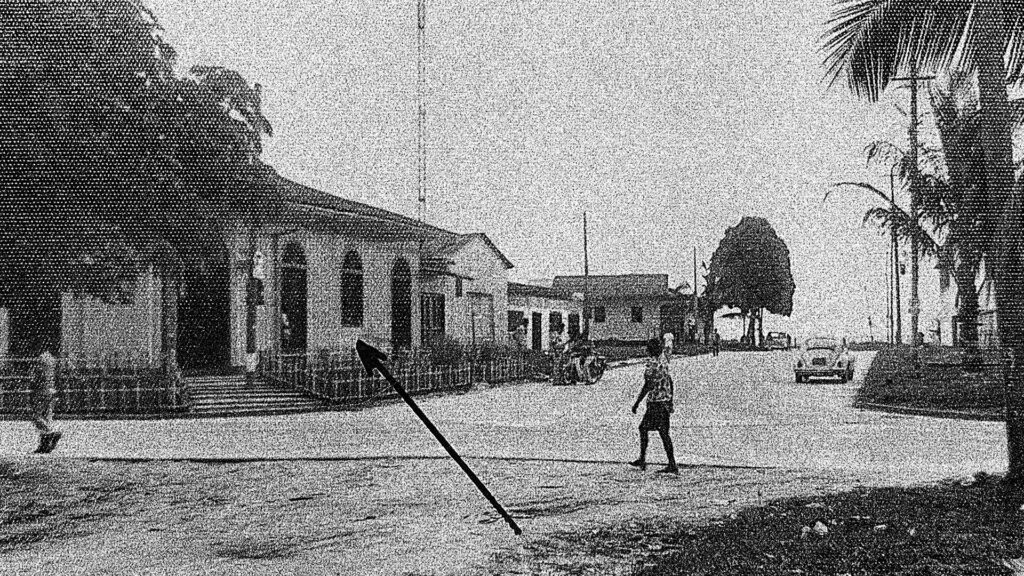

Hasta antes de los 2000, Leticia crecía sin brújula, sin leyes ni normas que marcaran el paso. “Se configuró de forma reticular, tipo española”, recuerda Barry López, director de Infraestructura. La memoria urbana se puede recorrer como un mapa de hitos: la calle 10, una de las primeras avenidas, atravesando el Parque Santander y escoltada por edificios que todavía cuentan la historia de la ciudad —el Banco de la República, la Catedral de Nuestra Señora de la Paz, la escuela normal. De sur a norte, la carrera 11: un trazo que bordeaba un terreno del Vicariato Apostólico y llegaba hasta la calle 13, donde se levantó el Hospital San Rafael.

Esa cuadrícula inicial fue el esqueleto de Leticia. Después, con el empuje del crecimiento demográfico, los bordes se fueron llenando de casas improvisadas y barrios nuevos. “Así se fueron constituyendo los barrios que tenemos actualmente. Siendo así que empezó a crecer Leticia”, dice López. Un crecimiento que no obedecía a planes, sino a la urgencia de habitar.

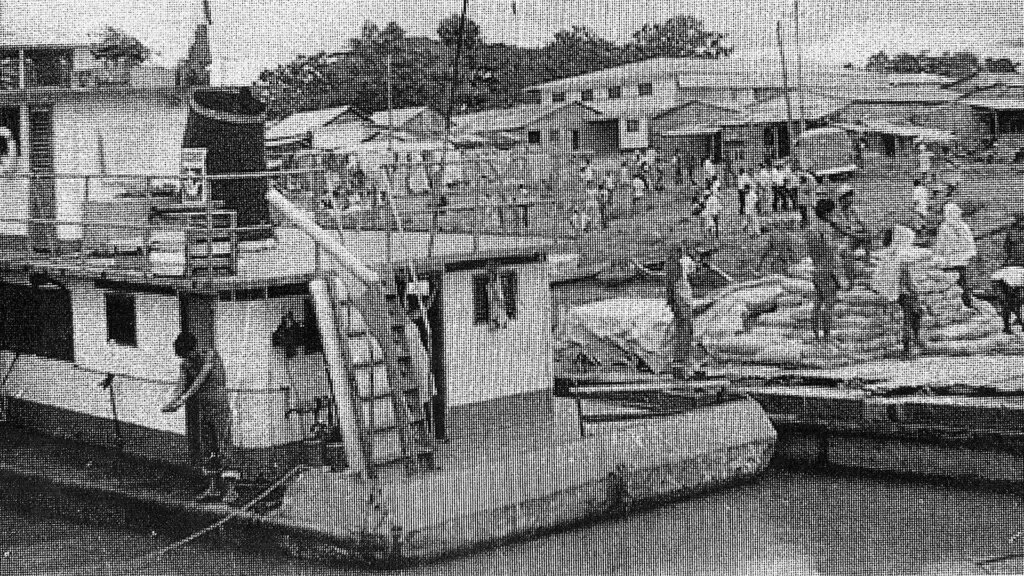

En medio del río Amazonas, frente al puerto de Leticia, comenzó a crecer un pedazo de tierra que los locales bautizaron con un nombre improbable: la Isla de la Fantasía. Una formación sedimentaria que se dejó ver desde mediados del siglo XX y que, poco a poco, empezó a poblarse. No había planes de urbanismo ni escrituras, solo la urgencia de tener un lugar donde vivir. Familias de la región, en su mayoría indígenas, levantaron allí sus casas de manera espontánea, expulsadas por la dificultad de acceder a vivienda en el casco urbano.

Pero la dinámica cambió con la violencia. Entre los años 80 y 90, la isla se convirtió en refugio. “Fueron despojadas y arribaron desde otros sitios del Trapecio Amazónico colombiano y de la región de la triple frontera, como consecuencia de la expansión del narcotráfico en sus territorios que obligaba a que sus chagras y lugares de sembrío fueran destinados al cultivo de hoja de coca”, escribe Santiago Bedoya Molina en su investigación para la Universidad de Antioquia. No llegaron por elección: llegaron porque la guerra los expulsó.

El desorden urbano empezó a encontrar un límite a comienzos de los 2000. Con la creación de los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (Pbot) y, en el caso de Leticia, con el capítulo 1 del Acuerdo 032 del 14 de noviembre de 2002, el Estado intentó poner en papel lo que hasta entonces se había hecho al vaivén del crecimiento: una política de planificación que organizara el territorio y proyectara la vida en sociedad. Las normas hablaban de “garantizar un nivel de vida adecuado para la población y la conservación del ambiente”. Era, al menos en el papel, una hoja de ruta para ordenar la ciudad y proteger lo que la rodea.

No obstante, como lo ha advertido el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional, por varios años no se revaluaron estos planes y para 2020 el 88 por ciento de los Pbot en el país se encontraban desactualizados. Según ha analizado el Instituto Sinchi, el calendario electoral y los cambios de gobierno, ha retrasado los procesos de revisión de estas guías del desarrollo urbano.

En 2022, el país volvió a mirarse en el espejo de sus ciudades. Los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial fueron actualizados y, con ellos, cada municipio debía pensarse de nuevo. El Ministerio de Vivienda, amparado en el Decreto 1077 de 2015 y en su última actualización del 1 de septiembre, trazó la ruta: un urbanismo planificado, con reglas claras, documentos en regla y permisos que dieran legalidad a cada obra. Escrituras, certificados catastrales, licencias profesionales, formularios familiares: una lista larga de papeles diseñada para que las ciudades crecieran con orden.

Pero en Leticia, la norma tropieza con la realidad. Las autoridades locales no tienen cómo vigilar que cada construcción cumpla el reglamento. “Por falta de personal, los seguimientos a las construcciones y a las licitaciones de construcción son escasos”, admite Barry López desde la Alcaldía. El resultado es una ciudad que, pese a los decretos y actualizaciones, sigue creciendo más rápido que la capacidad de control que pretende contenerla.

“Colombianización” con cemento e ideas foráneas

Los problemas que hoy afronta Leticia son un acumulado de varias decisiones que buscaron desconocer la tradición indígena e imponer un modelo urbano del interior del país y de otros países.

A nivel de infraestructura, Colombia no tenía referentes de ciudades en medio de la selva, como Manaos en Brasil o Iquitos en Perú. Esto implicó traer “lo más civilizado y moderno del mundo a Leticia”, explica Picón. Los primeros registros que ha conocido el investigador enseñan que las primeras casas fueron traídas de los Estados Unidos, “reforzando con ello que todo lo del exterior era ideal. Queriendo así recivilizar con lo de afuera”, agrega el experto.

Así se definió un modelo de ciudad basado en la cuadrícula urbana, es decir, calles que se cruzan en ángulos rectos y forman una red ordenada para organizar los espacios. Según el investigador, en esa época las calles no estaban pavimentadas, lo que permitía que los humedales, quebradas y arroyos dentro de la ciudad siguieran su curso natural hasta llegar al río Amazonas. En otras palabras, el agua siempre encontraba su camino, mostrando que este sector, desde sus inicios, fue muy rico en sistemas acuáticos.

Luego, explica Jorge Picón, “después de 1960, la ciudad empieza a transformarse urbanísticamente con la llegada de los servicios públicos y la cementación de las calles, tapando consigo todos los canales naturales, sin tener en cuenta las dinámicas naturales de los ecosistemas”.

Migración, biodiversidad y ordenamiento para la capital amazónica

Para Jorge Picón, la historia de Leticia no puede entenderse sin el peso de la migración. La ciudad ha recibido un flujo constante de personas y eso, dice, obliga a pensar en acciones que organicen el espacio con criterios claros, respetando su contexto y su historia. Pero lo que se ve hoy es lo contrario. “La parte urbanística es la expresión del máximo desorden del manejo del espacio —advierte—. Nunca ha habido una infraestructura ni una planeación adecuada, pues seguimos creciendo sin orden. No es gratuito que todos estos barrios que están acá alrededor hayan surgido por invasiones, y al invadir, las personas lo hacen en cualquier lugar. Lo que deja a un lado, y sin la importancia que merece, la biodiversidad que se encuentra a nuestro alrededor”.

La situación se agudiza con el mercado informal de tierras que se mueve en la ciudad. Como lo comenta Wilson Torres Álvarez, habitante del asentamiento cercano al barrio Iane: “hay personas que venden predios sin papeles, y esto ha generado que varias personas tengan más de un lote. Perjudicándonos a nosotros, los que sí necesitamos y hemos estado construyendo desde las bases un espacio para poder vivir con nuestras familias”.

Estas comunidades no cuentan con servicios de alcantarillado, luz o agua; además de vivir con la incertidumbre de no ser propietarios de la tierra. “Hemos hablado con las instituciones para que nos puedan garantizar una calidad de vida óptima, pero nos colocan muchas trabas. Por eso, nos ha tocado a nosotros mismos organizarnos por sectores, ya que acá no todos quieren colaborar, sino que, por el contrario, están buscando afectar la convivencia entre vecinos”, agrega Torres.

Los expertos insisten en que todavía hay margen para corregir los errores. Que el futuro de Leticia no está escrito, pero sí condicionado por las decisiones que se tomen hoy. Picón es claro: no se trata de seguir copiando modelos externos “fundados en el cemento con aras del modernismo”, sino de pensar una ciudad que mire su propia historia ambiental y humana, que reconozca la singularidad de crecer en medio de la selva.

Torres, por su parte, plantea el dilema en términos sencillos: si la inversión estatal no se ve, si los recursos se desvían, si la biodiversidad no se protege desde su raíz histórica, nada cambiará. Leticia seguirá creciendo sin orden, repitiendo los mismos errores.

La pregunta queda abierta, flotando como el río que bordea la ciudad: ¿podrá Leticia reinventarse antes de que sea demasiado tarde?