Una niña y tres jóvenes de las comunidades Villa Hermosa, Playita y Unión Baquiaza, resguardo Opogadó-Doguadó del pueblo Embera en el Chocó, se suicidaron a finales de 2024 por miedo a terminar en las filas de actores armados.

Así lo reportó la Defensoría del Pueblo, que sumó a su escrutinio cinco intentos de suicidio en medio de las disputas entre las autodefensas gaitanistas de Colombia (AGC) y el Ejército de liberación nacional (ELN).

Lo evidencia también el reciente Informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos que, como corroboró con su visita el Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, una de las grandes preocupaciones de las familias Embera es que los jóvenes se quiten la vida para escapar de la guerra.

La ONU acumuló testimonios y verificó el impacto de la violencia en la salud mental en una población que es víctima, al mismo tiempo, tanto de las contradicciones de las autoridades que deberían brindar garantías como de los actores armados ilegales.

“Es preocupante la situación de los pueblos indígenas en riesgo de exterminio físico, cultural, y la falta de implementación de medidas para su protección frente a los efectos de la violencia, la pobreza y el avance de la frontera extractiva”, escribió también el relator.

Tan solo en 2024, los miles de indígenas Embera provenientes de Risaralda y Chocó, que acampaban en Bogotá desde 2021 por presencia de grupos al margen y disputas en sus resguardos, se encontraron en el retorno a sus tierras aún con el dominio de estas por parte de esos y otros actores armados.

Las denuncias sobre la violencia sistemática que sufre este pueblo indígena vienen de varios sectores, incluso del público. El gobierno local y departamental exigieron al gobierno nacional una atención prioritaria y con enfoque diferencial. Las alarmas de oenegés y hasta los casos expuestos por colectivos feministas también dan cuenta de esta realidad.

En septiembre de 2024 el colectivo Corporación Humanas denunció que el Clan del Golfo irrumpió en la comunidad de Punto Viejo, Chocó. Allí obligaron a varias mujeres indígenas a bailar para ellos. Después, retuvieron a cinco de estas mujeres que no lograron escapar del retén, dentro de ellas menores de edad.

El desplazamiento a causa del miedo constante por las amenazas de agresión sexual es otro de los impactos del conflicto entre las jóvenes indígenas que, amén de exigir seguridad, insisten en que los acuerdos de las mesas de diálogo deben partir de la indefensión a la que están expuestas.

El comunicado dice que “es urgente que el gobierno establezca un canal de diálogo con el movimiento de mujeres en el marco de los procesos de negociación”, una solicitud que también amplió una lideresa desde Quibdó para Consonante.

En el informe semestral de la MAPP/OEA se conoció además que Chocó, junto a Caquetá y Cauca, son regiones donde los pueblos indígenas siguen siendo un blanco de ataques de los grupos armados. Ha sido también una denuncia constante de Asorewa, la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas Embera Dóbida, Katío, Chamí y Tule, que agrupa desde hace 45 años a cerca del 80% de pueblos indígenas del departamento.

Hablamos con lideresas de la región y presentamos aquí una entrevista a una de ellas. Es anónima para brindar protección a la fuente, quien asegura que además del reclutamiento, la depredación a la tierra –específicamente la minería– es otra de las grandes causas de los suicidios.

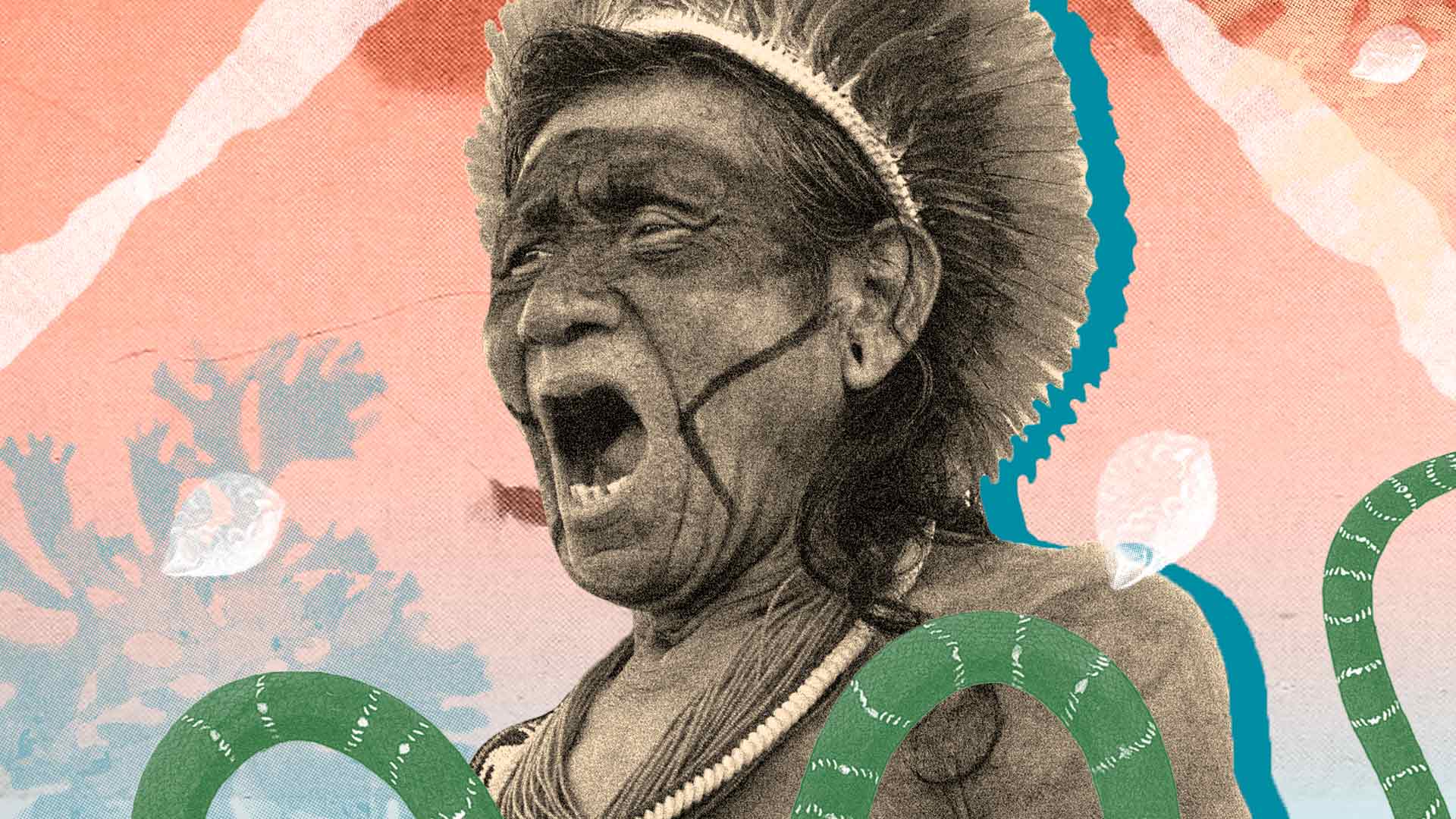

Los indígenas Embera son víctimas recurrentes de confinamiento y desplazamiento forzado, pobreza extrema, violencia sexual y ahora de una epidemia de suicidio. ¿Qué tan cerca está la paz para su pueblo?

Nuestro pueblo ha sido históricamente victimizado por todos, sean grupos al margen de la ley, abandono estatal u otro interés sobre las tierras que habitamos. Desafortunadamente hay tantas injusticias que aunque la esperanza existe desde hace mucho tiempo, parece que va perdiendo fuerza.

En mis años de liderazgo me he dado cuenta qué tan desalentador es resistir en medio de tantos abusos, pero es justo por eso que lo hacemos. Las instituciones no responden como deberían a nuestras peticiones y, partiendo de ese punto, no veo la paz cerca para nuestro pueblo.

Una de las grandes amenazas ha sido el reclutamiento por parte de grupos armados de jóvenes indígenas que se suicidan para evitarlo. ¿Cuáles han sido las conversaciones al interior?

Hasta donde tengo conocimiento, nuestros pueblos han hablado del suicidio indígena como algo que tiene que ver con otros factores adicionales a la presencia de actores armados en los resguardos.

Nosotros siempre hemos hablado de un desequilibrio espiritual. Hemos dicho que esto tiene que ver con los confinamientos, con el abandono, con la falta de espacios seguros, de esperanza y de oportunidades. Reconocemos que hay unas rupturas sociales y que el fortalecimiento espiritual sigue haciendo falta.

Sin embargo, también se ha comentado que el incremento de casos de suicidio tiene que ver con los impactos de la minería ilegal que ha afectado tanto a nuestros territorios y, en consecuencia, nuestro bienestar. La contaminación de todos nuestros recursos está deteriorando la calidad de vida no solo de nuestros pueblos, sino de todos.

Las comunidades han propuesto una sanación étnico espiritual para los pueblos y para el territorio, ¿es la acción oportuna o cuál debería ser la intervención?

La sanación y el fortalecimiento espiritual se requiere para todo el territorio, para los jóvenes, para las mujeres, para las comunidades. Cada día se presenta un caso de suicidio y cada vez es más fuerte y doloroso para nosotros, pero no hay ni siquiera alternativas de prevención reales. Nosotros las hemos pedido pero no hemos recibido ni la atención ni el apoyo psicosocial con enfoque étnico. O al menos no ha sido así en el Chocó, a pesar de que estos casos se han notificado ampliamente.

Más de mil indígenas regresaron a sus territorios luego de un campamento en la capital del país. En su retorno, al menos en el Pacífico, se toparon con el control armado de sus resguardos y luego con el paro armado del ELN, ¿ha sido un éxodo sin fin?

La Unidad para las Víctimas vio la urgencia de querer devolver a los indígenas que se encontraban en Bogotá pero solo para cumplirle a la sociedad y a las organizaciones que presionaban. En medio de eso, no cae en cuenta de que las dinámicas en el territorio por las cuales salimos siguen siendo las mismas cuando regresamos. Así, las comunidades migran en medio de un conflicto armado porque el Gobierno no garantiza la seguridad en los territorios, pero cuando ofrece una “solución” es una solución para otros que no somos nosotros.

Con esa “solución” pareciera que se desconocen todas estas situaciones que enfrentamos y que han sido ampliamente denunciadas. Los indígenas que no se han desplazado en Colombia, no lo han hecho porque siguen resistiendo entre la guerra. Y, como en este retorno no se garantizó nada, entonces muchas de las familias que abandonaron Bogotá, también terminaron abandonando sus tierras. Esto no puede seguir pasando.

Ante la presencia de grupos armados en los resguardos, muchos indígenas han optado por las vías de hecho, es decir, hacer paros en la carretera. Sin embargo, el ELN envió este año una circular en El Carmen de Atrato (Chocó) con la que amenaza de muerte al indígena que se atreva a hacerlo. ¿Existen verdaderas medidas de escucha y protección ante sus denuncias?

Hay una gran discriminación hacia nosotros, sin importar el origen de los actores armados. Desde ese punto de vista, claro que no hemos tenido el espacio de escucha y protección suficientes. Se requiere una mayor voluntad institucional para tener estos territorios libres de tanta guerra y prejuicio.

Aunque creo que se ha avanzado y hay que ser realistas, es decir: las comunidades no esperábamos que en tres años sucedieran los cambios que durante tantos años fueron imposibles (aunque todavía falte); siempre he sido una mujer consciente de que no vamos a lograr el respeto como pueblos de la noche a la mañana.

En estos últimos años avanzamos de alguna manera en participación, eso esperamos que continúe. La vocería es cada vez más real en nuestros territorios y se refleja en el diálogo con el Gobierno. Ojalá que nuestra participación marque un precedente pero, sobre todo, que podamos algún día vivir en paz.

En varios departamentos hay mujeres presidiendo organizaciones indígenas, ¿cree que los avances tienen que ver con ampliar el espacio de vocería?

Claro, al menos en el Chocó hemos avanzado hacia el liderazgo comunitario de mujeres y en exigencias para el cumplimiento de nuestros derechos.

Justo la vulnerabilidad de las mujeres indígenas es alta. De hecho, el Distrito denunció una presunta explotación sexual y casos de abuso en el Parque Nacional, un panorama también denunciado desde los resguardos. ¿Hay algún lugar de este país en donde las mujeres Embera estén a salvo de violencia?

No lo hay. Desafortunadamente, después de la colonización y de todo lo que ha pasado en el territorio con el conflicto, no hay un solo lugar seguro o que garantice la armonía y equilibrio de las mujeres en este país.

El Gobierno Nacional dijo que priorizó en términos de seguridad al Chocó que, con el Catatumbo, suma una cifra de desplazamiento alarmante en lo que va de 2025. ¿Hay contradicciones institucionales?

Claro, desafortunadamente estamos en este recorrido en donde apenas se está presentando el reconocimiento merecido de nuestros pueblos en Colombia, entonces es complejo que se prioricen cuando ni siquiera se reconocen.

El acompañamiento que pueden brindar las instituciones y que ha sido lo más urgente, en este caso el psicosocial para los territorios, no ha llegado. Otro de los grandes problemas es que se han hecho tantas caracterizaciones en nuestros pueblos para implementar estrategias que nunca son visibles. Son muchas las reuniones, muchas las denuncias y es mucha la preocupación, pero siguen siendo pocas las acciones de cambio.