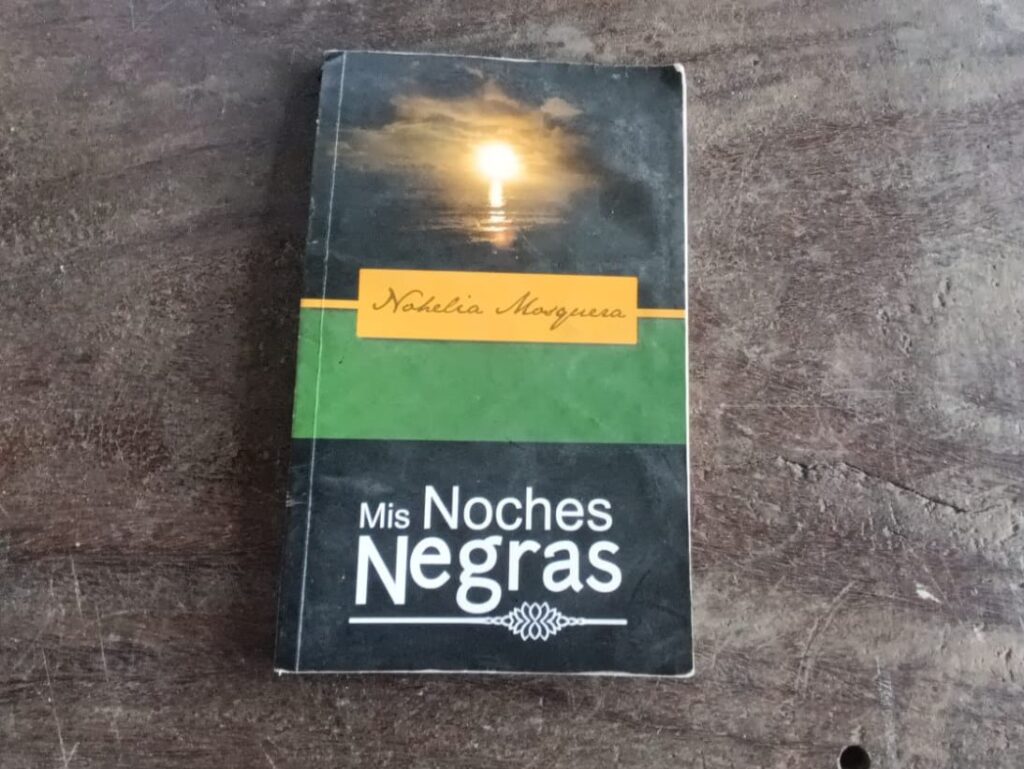

Nohelia Mosquera creció escuchando cuentos cada luna llena. En esas noches, cuando la luna parecía una moneda gigante, su madre, abuelos y vecinos se reunían para contar historias bajo la luz de las estrellas. Nohelia abría los ojos y se ponía las manos en la boca, a veces sorprendida, a veces asustada, por las cosas que se imaginaba podían ocurrir en Jurubirá, un corregimiento a 40 minutos en lancha de Nuquí, Chocó. En uno de los cuentos, una joven terminaba casada con el mismísimo diablo y veía morir uno por uno a sus hermanos, que intentaban defenderla. Nohelia memorizaba las historias y hoy varias de ellas están recopiladas en su libro Mis noches negras, publicado por el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico y presentado esta semana en la Fiesta de la Lectura y la Escritura del Chocó (Flecho), que se celebra del 26 de febrero hasta el 23 de marzo.

En el libro, que ha circulado por las calles de Jurubirá, Nohelia Mosquera recoge también muchos de los adagios y versos olvidados en su comunidad. Durante uno de los eventos del festival en Bahía Solano, conversó sobre cómo la defensa de la oralidad es un acto de rebeldía y de resistencia. En Consonante hablamos con ella sobre su obra y rol como lideresa y maestra, pues Mosquera ha dedicado más de treinta años a dar clases a niños y niñas en el Centro Educativo Pascual Santander de Jurubirá, pero también a alzar la voz por los derechos de su comunidad.

Constonante: Ser maestra en su corregimiento la llevó a ser lideresa, pero ¿qué la llevó a la docencia?

Nohelia Mosquera: Yo llegué a ser maestra por casualidad, por decisión de mi mamá, porque en esa época solo se ofrecía bachillerato académico en Nuquí y bachillerato pedagógico para ser maestra en el Valle. Mi mamá dijo: usted se va para allá para tener una profesión y un trabajo cuando termine. Y como lo que decían los papás eso era, hice caso y me gustó. En noveno y décimo me mandaron a hacer prácticas en la primaria. Era la forma de mostrar si íbamos a ser buenos maestros o no. Mi maestra, que era mi pedagoga orientadora, me estuvo observando durante toda la primera clase y cuando terminé me dijo: venga, Nohelia, estudie magisterio porque usted va a ser muy buena maestra. Eso me motivó mucho para encaminarme en mi profesión. También tuve en bachillerato una maestra que me inspiró mucho: Amalia Lemus. Ella era una maestra muy elegante y sofisticada, siempre iba muy bien vestida y maquillada. Yo pensaba: uy, cuando sea maestra voy a vivir así. Era muy diferente a mis maestros de primaria. Esos sí nos daban látigos y reglazos, nos castigaban, nos arrodillaban. Yo no me siento resentida ni frustrada por eso, la verdad. Entiendo que hacía parte del sistema educativo de ese momento, aunque no comparto esa violencia. Para ser una buena maestra hay que enseñar con amor y con entrega.

C: Usted vivió desde las aulas la llegada de los primeros grupos armados al corregimiento, ¿cómo fue para usted?

N.M: Sí. Antes todo era muy sano, nadie veía a ningún policía ni a ninguna persona armada. Las mamás se iban a trabajar a las fincas y el adulto que se quedaba en el pueblo cuidaba a los hijos de todo el mundo. Los niños corrían con libertad en medio de la selva y el mar. Yo conocí la violencia ya siendo maestra.

Nosotros no estábamos acostumbrados a los actores armados ni a la guerra que nos impusieron. Así que cuando empezaron a hacer presencia los primeros miembros del Eln en Jurubirá, hace como 30 años, fue muy duro. Empezamos a ver que muchos de nuestros jóvenes, tanto hombres como mujeres, no tenían ninguna otra opción después de la primaria. Fue ahí que nació el bachillerato como una estrategia para evitar que los menores se fueran a los grupos armados.

C: ¿Y ahí nació también su rol como lideresa?

N.M: Sí, hacíamos reuniones en el pueblo y yo decía lo que pensaba sobre la violencia. Para mí la guerra es un sistema que lleva a los pobres a ser más pobres. ¿Quiénes son los que van a combatir? los hijos de los pobres, de los campesinos, de las madres solteras. Los hijos de los ricos están estudiando en el exterior y nuestros hijos no pueden muchas veces acceder a la educación, no ven más opciones y terminan en los grupos armados.

Yo decía: nosotros no queremos hacer parte de esta guerra, ni ser víctimas de una violencia que no hemos buscado. Queremos hijos pescadores, agricultores, no que vayan a la guerra. Claro, decir eso me trajo problemas.

C: ¿Qué sucedió?

N.M: Unos diez hombres armados con fusiles vinieron a buscarme, a tocar la puerta de mi casa. Yo tenía una casa grande, con una cerca de flores, al frente de la playa, y estaba con mi hija de ocho añitos. Alcancé a reconocer a dos de los hombres, porque había compartido con ellos las noches de cuentos.

Pero ahora ellos eran guerrilleros. Me pidieron conversar, pero que fuéramos a otra parte, y yo dije no, si me van a matar mátenme aquí. Pero me dijeron que no venían para eso, sino que les habían contado que yo estaba formando grupos anti revolucionarios en el pueblo. Que yo estaba mandando una carta al Ejército y a la Policía para demandarlos.

Mientras ellos hablaban yo le pedí a mi Dios que me diera fuerza y que pusiera en mis labios las palabras que necesitaba para ese momento. Cuando terminaron de hablar, yo les dije: mira, es mentira, aquí tengo el borrador de la carta y se las leí. Decía, en nombre de la comunidad, que nosotros queríamos mantenernos al margen del conflicto armado. Que así como ellos llegaban, iban a llegar otros y que no queríamos ser víctimas ni ser desplazados de nuestra isla. También que toda esa violencia era para los pobres y que la carnada eran siempre los hijos de los pobres.

Ellos me escucharon y con el tiempo la gente me protegió y los adultos mayores, las matronas, me ayudaron espiritualmente. Pero fueron los años más duros. Cuando llegaron los paramilitares se acomodaron en mi casa, porque yo tenía un hotel que era la única casa desocupada en el pueblo. Me tocó ver cómo la desbarataban y se paseaban por mi patio. No podíamos hacer nada, pero la comunidad simplemente se arraigó más a su tierra, aquí nadie quería irse. La gente decía "nosotros aquí no nos vamos, profe, mientras usted esté aquí con nosotros, nosotros no nos vamos”.

C: Durante el festival de literatura usted hablaba sobre cómo la presencia de actores armados había roto muchas de las tradiciones culturales de Jurubirá, ¿cuáles?

N.M: La presencia de ellos rompió nuestro tejido social. La gente dejó de reunirse para contar las historias durante las noches de luna llena, dejó de hacer arrullos en diciembre y los niños ya no salían a jugar. En Navidad la gente ya no quería reunirse para cantar ni hacer pesebres en la calle porque les daba miedo. Los bailes de cumbanchas también se perdieron porque ellos [los actores armados] llegaban a sacarnos a bailar y nosotras sentíamos mucho miedo, entonces dejábamos de hacer ese tipo de cosas. Son tradiciones que, hasta hoy, no han regresado del todo.

C: ¿Qué son los adagios y por qué son importantes para ustedes?

N.M: Los adagios aquí eran usados por las mamás para fortalecer los valores de sus hijos. Por ejemplo, si te querían enseñar sobre la perseverancia, te decían: “el que no alcanza pone banco”. O si te querían inculcar la prudencia, decían: "mira, oído que tales oyen, corazón cogé y guardá”. Había unos versos muy bonitos también. Cuando yo andaba floja en la casa, que no quería astillar la leña sino que mi hermano lo hiciera, mi mamá me decía: “mija, yo sola hice mi casa, sola cogí mi gotera. La mujer que se atiene a un hombre, muere con la nalga afuera”.

Cuando tuve mi primer hijo andaba mucho tiempo triste por todo lo que debía hacer y mi mamá se reía y me decía: “lo que con gusto se hace, ni rabia te da”. Todas esas cosas son muy especiales e importantes para nosotros porque la oralidad es una forma de expresión, pero también de rebeldía que tuvo el negro esclavizado para defender su cultura. Para poder seguir hablando y pensando como éramos. Eso fue algo que jamás nos pudieron quitar: la cultura, el baile, el canto, la oralidad.

C: ¿Cuál es la relevancia que tiene resguardar ese tipo de tradiciones?

N.M: Mira, yo pienso que si los negros no tuviéramos esta forma de ser, nuestros antepasados no hubieran sobrevivido a tantas cosas. A nosotros nos permitió sobrevivir por la capacidad de ser, de expresarse, de reírse hasta del dolor. Eso fue una herramienta de libertad.

Es como decir: no me vas a quitar todo, hay una parte de mí que no te puedes llevar. La cultura es algo que llevamos dentro. Hemos sobrevivido entre versos, adagios, risas y muecas. Tú lees el libro y quizás no alcances a conectar con las historias como si alguien te la contara, porque nuestros gestos, la manera en la que ponemos la cara, las muecas que hacemos, es tan propia del negro que es muy difícil que otro lo haga.

C: Los versos también tienen sus particularidades. Son una forma de coquetear, de discutir con otros, ¿nos explica su importancia?

N.M: Sí, hay versos para que los hombres y las mujeres se coqueteen y otros para pelearse entre contrarios. Si tú y yo teníamos el mismo novio, cosa que acá era normal y lo sigue siendo, la que fue novia primero decía: "zabaleta, zabaleta que a mi orilla ya te rimaste. Tú fuiste la más ganosa, que mi amor te lo llevaste. Y entonces la otra contestaba, "yo fui quien te lo quitó para que tú te enojaras, allá en la playa te espero con mi pullita molada". Ese es un verso de pleito, de rivalidad.

Otro ejemplo: “preguntarle al sacamuela cuál es el mayor dolor: que le saquen una muela o que le quiten su amor”. Y el otro contestaba: “al que le sacan la muela, le duele y descansa, pero al que le quitan su amor se queda sin la esperanza”. Para enamorarte te podían decir: “caldo en la tapera, amor, flor morada en la loma, ¿dónde tienes tu nido? Dime, divina paloma”. Y la mujer: "anda que no has de buscar el nido que te interesa, otro más noble que vos lo escondió con su nobleza".

Todo eso se ha ido perdiendo a pasos agigantados. Antes se decían en las noches de luna, porque todas eran para jugar y contar historias. Se usaban en los arrullos para competir, en los chigualos durante los velorios de los niños y en las nueve noches de novena cuando moría un adulto. Pero ya no hay ni novenas, la última que se hizo en mi pueblo fue hace más de 20 años durante el velorio de mi mamá. En las escuelas sí abrimos espacios para enseñar algunos de los versos y adagios.

C: Una parte de esos versos e historias que se contaban en las noches de luna están recopiladas en su libro Mis noches negras. Cuénteme sobre este trabajo de rescate.

N.M: El libro es una recopilación de unos 15 cuentos. Todos son producto de la oralidad, alguien se los inventaba, la gente los empezaba a contar en las noches de luna y yo los iba escribiendo. Estuve recopilando historias por ahí dos años y a veces iba hasta donde las personas que contaban historias para volverlas a escuchar. Me di cuenta de que tenían algo en común: casi todas las historias tratan sobre la relación de las personas con la naturaleza. En algunas hay mucha ficción y magia. Hablan de cómo nos relacionamos con los animales, los espíritus, el diablo o los duendes.

Todos los cuentos son el reflejo de un vínculo directo con el mundo espiritual. Le conté del proyecto al director del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico porque ellos le han abierto las puertas a la cultura, y se interesó de inmediato. Hicimos la publicación a través del instituto, pero lo malo es que el libro salió exactamente como yo lo escribí, está sin editar, simplemente así lo copié. Se hizo una primera edición y eso voló, todo el mundo lo quería. Yo apenas conservo dos libros.