Alimentar el cuerpo

A finales de los años 80 y durante la década del 90, en la frontera entre San Vicente del Caguán, Caquetá, y La Macarena, Meta, el paisaje estaba dominado por un manto de selva intacta donde reinaban los ríos y los animales salvajes. Fue en ese escenario donde comenzaron a llegar familias campesinas de distintos rincones del país, atraídas por la promesa de una nueva vida y el anhelo de encontrar una tierra fértil donde echar raíces.

Una de esas familias fue la Carvajal Giraldo. En 1989 llegaron a la vereda Bajo Recreo, en las sabanas del Yarí, con la esperanza de darle a sus hijos un futuro distinto. Allí levantaron su hogar y fundaron una finca a la que bautizaron El Paraíso. Con el tiempo, ese pedazo de selva convertido en sustento y refugio se extendió hasta abarcar 130 hectáreas.

Bertulfo Carvajal, a quien todos conocen como Miller, recuerda que cuando llegó a las sabanas del Yarí “sólo era monte. Desde allí empecé a levantar mi casita y pensé que, con el tiempo, podría tener una finca donde pasar mi vejez un poco más cómoda”.

Para 1993, la familia Carvajal Giraldo ya había levantado su casa y empezaba a dar forma a la finca. El plan era claro: destinar un 40 por ciento a conservar el bosque y aprovechar el otro 60 por ciento para levantar el corral, la huerta agro familiar, los potreros, los caminos y hasta los puentes que les permitirían recorrer la tierra.

La primera fuente económica que tuvieron fue la ganadería, pero su deseo era tener una finca con todo lo necesario para el consumo de la familia: plátano, yuca, arroz, maíz, frijol, naranja, tomate, cebolla, entre otras especies de cultivos.

Sanar la tierra

Con el paso de los años, el bosque fue quedando en silencio. Las guacharacas, las pavas, los tucanes y hasta el chillido de los micos dejaron de escucharse. Ese vacío sonoro les hizo entender que algo no estaban haciendo bien.

Esa ausencia de vida en el bosque los llevó a replantearse las técnicas de siembra, el uso de abonos y fertilizantes, y a buscar nuevas alternativas económicas. “Entonces, de ahí nosotros aprendimos a tener los patios agroalimentarios, donde podemos criar la gallina, el marrano, el chivo y la vaquita, que es la que más nos produce”, recuerda Miller.

La familia comenzó a sanar lo que en algún momento había herido. Hicieron restauración de fuentes hídricas y de los suelos con los abonos orgánicos.

Abonar la vida

La abonada orgánica ha sido, desde el inicio, una práctica esencial para la familia. Todo sirve: desde el estiércol seco de la vaca hasta el más fresco. Con esos insumos preparan abonos como el bocashi, una mezcla fermentada de estiércol, tierra, ceniza, salvado y microorganismos que enriquece la fertilidad del suelo; y el supermagro, un biofertilizante líquido elaborado a partir de estiércol fresco, melaza y minerales que fortalece los cultivos. Con ellos alimentan la huerta y los sembrados de la finca, manteniendo la tierra viva y productiva sin recurrir a químicos.

El silo de maíz es una de las nuevas técnicas que la familia ha puesto en práctica para conservar el alimento y potenciar sus nutrientes. El proceso, conocido como ensilaje, consiste en almacenar el maíz en condiciones sin oxígeno para que fermente de manera natural. Así, el grano se mantiene fresco, aumenta su valor nutritivo y puede guardarse hasta por dos años sin dañarse. Luego, este alimento se convierte en sustento para los animales de la finca: cerdos, gallinas, patos, peces e incluso bovinos.

Alimentos limpios

En la finca El Paraíso, todo gira alrededor de la soberanía alimentaria: que lo que se cosecha sea orgánico y que tanto plantas como animales se nutran únicamente de lo producido en el territorio. Así como los cultivos reciben abonos naturales, los animales también se alimentan de insumos locales. “Cogemos el maíz biche, lo molemos como harina y se lo damos a las cachamas, que les gusta mucho”, explica Arelis Giraldo, mientras señala el estanque donde nadan los peces.

“Cogemos el maíz biche, lo molemos como harina y se lo damos a las cachamas, que les gusta mucho”, explica Arelis Giraldo.

Las cachamas también comen el bore, una hierba gigante que puede medir hasta 5 metros de altura y 1 metro de ancho, las hojas son grandes.

el alimento que las hace diferente.

Los alevinos —las crías de pez— se alimentan primero con purina hasta alcanzar una libra de peso. A partir de ese momento, su dieta cambia a la planta de bore, rica en nutrientes y cultivada en la misma finca. Para entonces, “ya son cachamas de dos o tres libras”, explica Arelis Giraldo.

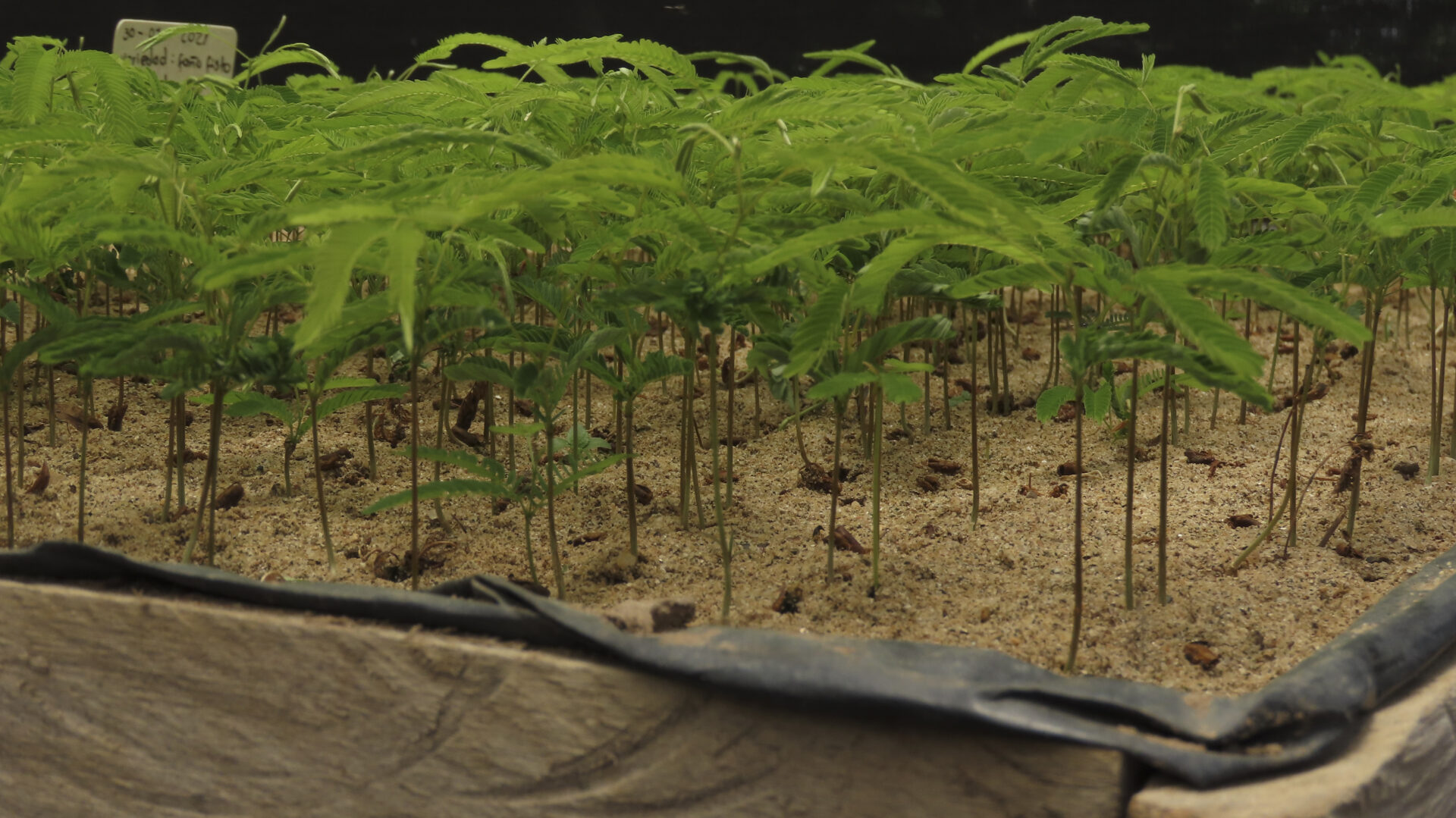

Cuidar las semillas para cuidar el futuro

“Lo que más uno desea es que nunca se acabe esa tradición”. En la finca El Paraíso no solo se trabaja por la soberanía alimentaria, también por la conservación de más de 80 especies de semillas. Allí guardan y cultivan desde variedades tradicionales como papa aérea, yuca chirosa, plátano hartón o banano, hasta especias y raíces como chonke, jengibre, cúrcuma y la tres mesuna. En sus parcelas también crecen frutas como papaya, naranjo, mandarina, aguacate y cocona, junto a hortalizas, frijoles y plantas medicinales. Cada semilla es un legado que la familia protege para que siga alimentando a las próximas generaciones.

como el Yopo (Anadenanthera peregrina)

“Ese es el consejo: que sigamos conservando nuestras semillas nativas y no dejemos acabar esa tradición. Porque, si seguimos como vamos, llegará el día en que ya no encontremos semillas propias de nuestra región y tengamos que comprárselas a las multinacionales. Y esas semillas transgénicas solo sirven una vez, después ya no dan más”, advierte Arelis Giraldo, convencida de que en cada semilla guardada late también la esperanza de su territorio.