En medio del río se escuchaba el grito. Cinco embarcaciones avanzaban al unísono, repletas de cuerpos que respondían con una sola voz: surara.

Una palabra que es canto y es resistencia. La repiten al final de cada himno, como un golpe en el pecho.

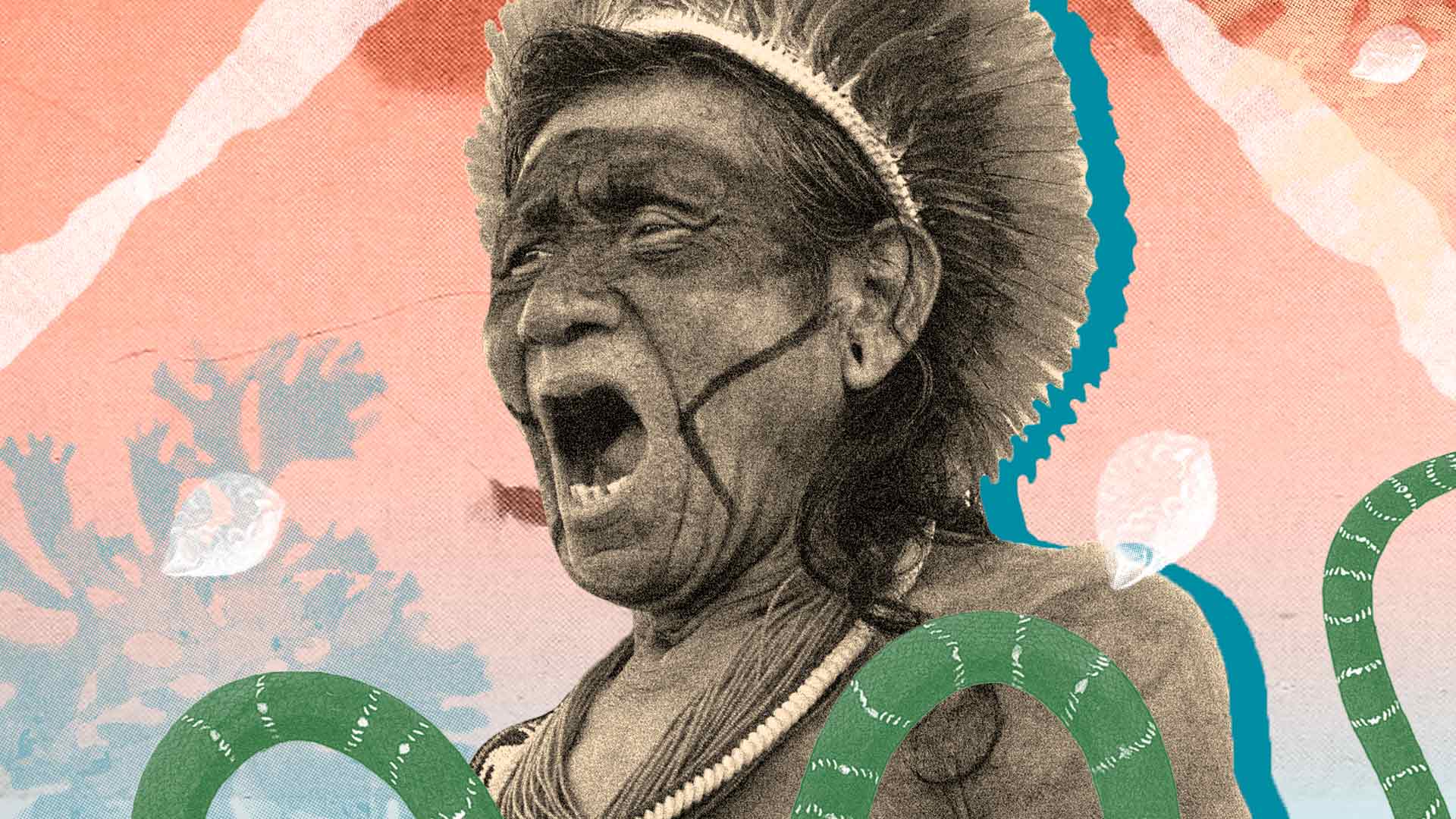

Al frente, el cacique alzaba los brazos abiertos y empuñaba el bastón de mando. Detrás, mujeres y hombres lo seguían con la voz, con el cuerpo, con el temblor de quien sabe que cada gesto también es una defensa.

En el centro de la caravana flotaba un planchón enorme, del tamaño de una boa mitológica. Las lanchas pequeñas lo rodearon. Desde ellas, hombres y mujeres indígenas —cubiertos con plumas, flores, pintura roja— treparon por los bordes. Subieron despacio, sin perder el equilibrio, hasta que uno de ellos desplegó una bandera que se agitó contra el viento del Tapajós: No a la Ferrogrão.

A Tapajós le dicen el río que parece mar. Cuando lo navegas, el verde de sus aguas se abre hasta donde la vista se rinde. Le decimos infinito a todo lo que no podemos alcanzar. Pero hay quienes sí lo conocen: los pueblos Tupinambá, Mundurukú, Borari y otras diez etnias que viven a orillas de su cauce.

Mientras los líderes del mundo se preparaban para inaugurar la COP30 sobre cambio climático, más de trescientas personas —indígenas y movimientos sociales— realizaban el octavo Grito Ancestral en el río Tapajós, dentro del Territorio Tupinambá, en el Bajo Tapajós, estado de Pará. La acción, pública y pacífica, fue una protesta contra la expansión de las hidrovías del Arco Norte y el proyecto ferroviario Ferrogrão (EF-170).

La isla donde se celebró el Grito Ancestral parece suspendida entre la arena blanca que se estira como un espejismo y el río tibio que la rodea como un animal dormido. Desde distintos barcos azules —con hamacas colgadas como alas dentro, donde muchos dormirían después— bajaron cerca de trescientas personas. Los caciques, cubiertos con coronas de plumas de guacamayas y águilas, avanzaban en silencio. Sus cuerpos, vestidos con trajes hechos de corteza, llevaban collares en cuyo centro brillaba la figura del jaguar.

Al caer la tarde, formaron un círculo. Danzaron alrededor del fuego. Gritaron palabras que venían de lejos, de antes de la lengua portuguesa, de antes de cualquier frontera. Las mujeres, con cuencos de agua mezclada con hojas dulces, limpiaban a cada uno. Al contacto con la piel, el olor vegetal subía como una plegaria.

El río, que parecía inmóvil, empezaba a llenarse de embarcaciones. En ellas viajaban los líderes que, al amanecer, interceptarían las barcazas cargadas de soja. Esas estructuras metálicas —largas, grises, pesadas— avanzan por el Tapajós como animales prehistóricos, llevando el monocultivo que devora la selva.

Sebastião, del pueblo Tupinambá, estaba allí por primera vez. Dijo que había esperado años para llegar.

—Tenemos que preservar nuestros ríos, nuestra selva, nuestros animales, los peces —me dijo, con la voz baja, casi tímida—. Este es un lugar sagrado, y no podemos permitir que los destruyan tan fácilmente.

Luego contó que en verano, cuando la sequía baja el río, la vida se vuelve una tarea de resistencia: el barco llega a las tres de la tarde y él tarda cinco horas más para volver a casa. Que a veces no hay hielo para conservar el pescado, que los alimentos se dañan, que el río ya no da lo mismo porque las empresas quieren romper las rocas donde se reproducen los peces.

—Vivimos del río —dijo—. Si lo abren para que pasen las barcazas, ¿cómo vamos a sobrevivir?

El Tapajós es uno de los puntos más codiciados por los proyectos de infraestructura del país. En su curso se juega una batalla silenciosa: la de los pueblos que lo habitan y las corporaciones que quieren transformarlo en una autopista de granos. Los técnicos del gobierno lo llaman “Arco Norte”, una red de hidrovías y puertos diseñados para acelerar la exportación de soja. Lo que para el Estado es desarrollo, para los pueblos indígenas es una amenaza. Dicen que cada barcaza que pasa deja un poco menos de agua limpia, un poco menos de bosque.

En esta misma región, el bosque se ha ido deshaciendo a un ritmo feroz. Desde 2017, el índice de deforestación en la cuenca del Tapajós aumentó un 37 por ciento por año. Entre 2008 y 2021, los ocho municipios con mayor producción de soja en Pará perdieron cerca de 780 mil hectáreas de selva, con una media anual de deforestación del 10 por ciento. La expansión del agronegocio, la minería ilegal y las nuevas infraestructuras ha transformado el paisaje y también las vidas: detrás de cada hectárea talada hay expulsiones, amenazas, tierras acaparadas, cuerpos contaminados por mercurio y pesticidas.

Marília Sena, lideresa Tupinambá, lo explicó con una claridad que cortaba el aire:

—El Grito Ancestral es nuestro mensaje al mundo. No queremos que vean nuestros ríos como carreteras ni nuestros territorios como mercados. Queremos que vean a los pueblos que han cuidado esta selva por siglos. Preservar el Tapajós es una condición para cualquier compromiso climático serio.

Las comunidades que aún practican la agroecología ven sus cultivos cercados por el polvo y los venenos del monocultivo. Los ríos se vuelven turbios. La comida escasea. Y el derecho a existir dentro del bosque —a pescar, sembrar, respirar— se convierte, poco a poco, en un acto de resistencia.

A lo lejos, sobre la superficie del río, aparecieron los convoyes de barcazas. Eran tres. Cada una arrastrada por un remolcador que parecía diminuto frente al monstruo que empujaba.

Cuatro embarcaciones pequeñas y seis lanchas salieron a su encuentro. Las lideresas y los líderes indígenas subieron a las estructuras metálicas con pancartas que decían: No a la Ferrogrão, Comida sin veneno, El agro pasa, la destrucción queda.

No hubo violencia, ni insultos, ni empujones. Solo el sonido de los tambores y las voces.

Durante cinco horas, el Tapajós fue suyo.

El río, que durante siglos había sido territorio sagrado, se convirtió por unas horas en escenario de defensa. Y mientras el agua seguía su curso, los pueblos del Tapajós dejaban claro que su grito —ese surara que atraviesa el aire— no era solo una palabra: era una forma de existir.

Y mientras el agua seguía su curso, los pueblos del Tapajós dejaban claro que su grito —ese surara que atraviesa el aire— no era solo una palabra: era una forma de existir.

Renato Tupinambá, pajé del pueblo, estaba de pie frente al fuego, con una mirada que parecía abarcarlo todo. —Tierra, mi cuerpo. Agua, mi sangre. Aire, mi aliento. Fuego, mi espíritu —dijo, mientras el humo le cubría el rostro—. Este grito es en defensa de la vida.

Su voz era grave y pausada, como si cada palabra estuviera hecha de siglos. —El Tapajós es nuestro padre. Ya ha sido destruido, pero aún se recompone. Habrá un momento en que no aguantará más, cuando se enferme del todo. Y si el río enferma, enfermamos nosotros.

En Belém, a unos 700 kilómetros, el gobierno brasileño estaba a punto de inaugurar la COP30. En los discursos, el Tapajós aparecía como ejemplo de biodiversidad, no de conflicto. En los mapas, como línea azul, no como herida. La Agencia Nacional de Transportes ya había anunciado que retomaría el proyecto Ferrogrão, una vía férrea de 933 kilómetros entre Sinop y Miritituba, impulsada por las mismas corporaciones que transportan soja por el río: Cargill, Bunge, Amaggi, ADM, Louis Dreyfus. Según los cálculos oficiales, esa línea multiplicará por seis el flujo de granos para 2049.

Para los pueblos del Tapajós, eso significa más dragados, más barcazas, más ruido. Menos peces. Menos agua. Proyectos aprobados sin consulta previa, libre e informada.

—Lo que está en juego es la privatización de nuestros ríos —resume Gilson Tupinambá, coordinador del Consejo Indígena Tupinambá (CITUPI)—. El Tapajós, el Tocantins y el Madeira están siendo convertidos en corredores para la soja y la minería, mientras nuestras aldeas viven con el agua contaminada, menos peces y más violencia.

Mientras tanto, en la isla, el día terminaba con una cena compartida. Las mujeres removían grandes ollas con carne de danta y peces, batían tarubá, una bebida fermentada para acompañar la comida.

La noche trajo un silencio espeso, interrumpido por la música y los sonidos .

Vívia Borari, del pueblo Borari, me dijo que la lucha también se cocina ahí, entre el humo y la música. —Las mujeres somos la base de todo —explicó—. Estamos en la cocina, cuidando a los niños, rezando para que todo salga bien. Pero también estamos al frente. Sin nosotras no hay Grito.

A su lado, Comaruara, otra joven lideresa, agregó: —Somos hijas del río. Nos enseñaron que la mujer es raíz y copa. Ella protege, pero también empuja hacia el cielo.

En una de las reuniones nocturnas, mientras discutían la logística para el día siguiente, una mujer dijo algo que todos repitieron en voz baja, casi como una oración:

—Cuando gritamos, el río nos escucha.

El fuego ardía despacio. Afuera, el Tapajós seguía su curso, tibio, oscuro. Más tarde, el pajé tomó la palabra. Su voz era lenta:

—Mi lucha como pajé en defensa de la vida, del bosque, ya no es por mí —dijo—, sino por mis hijos, mis nietos, por la generación que viene. Espero que nuestras voces del Grito Ancestral lleguen al mundo. Que las Naciones Unidas nos escuchen. Que los pueblos de afuera comprendan que somos guardianes del bosque. Si hay bosque, es porque hay indígenas que lo defienden. Cuando ya no haya bosque, no habrá vida. El bosque nos da el aire que respiramos, este viento que nos toca. El bosque lo es todo.

El fuego crepitó. Alguien volvió a pronunciar la palabra surara. Luego, otra voz la repitió.

Y otra. Hasta que el eco se confundió con el rumor del río.

El fuego crepitó. Alguien volvió a pronunciar la palabra surara. Luego, otra voz la repitió.

Y otra. Hasta que el eco se confundió con el rumor del río.

El Tapajós es uno de los ríos más estratégicos en la agenda de infraestructura de Brasil. Nace en Mato Grosso, atraviesa Pará y desemboca en el Amazonas, cerca de Santarém. Su cuenca representa el seis por ciento de las aguas amazónicas y cobija pueblos indígenas, comunidades quilombolas y ribereñas, además de unidades de conservación como la Reserva Extractivista Tapajós-Arapiuns y la Floresta Nacional del Tapajós. A pesar de ello, el río se ha convertido en objetivo de sucesivos proyectos de puertos, hidrovías y terminales privadas.

Renato Tupinambá habla con la voz cansada, pero firme:

—En cuanto a la protección del territorio, el Gobierno brasileño está haciendo poco por nosotros, los pueblos del bosque. No está respetando nuestros protocolos de consulta, no está respetando a los pueblos que viven aquí desde hace muchos años, desde que Brasil fue invadido por Europa. Ya era para que nuestras tierras estuvieran todas demarcadas, pero el gobierno intenta de todas las maneras traicionarnos, tomarnos nuestro territorio, matarnos, violentarnos. Somos violentados todos los días por el gobierno.

Hace una pausa y luego añade, más bajo:

—El presidente Lula vino y no escuchó a los caciques del territorio del Bajo Tapajós. Llegó a una sola aldea. Y en el periódico dicen que habló con los pueblos de la Amazonía. Esa aldea no nos representa. Él necesitaba escuchar a todos los liderazgos, la cuestión de la salud, de la educación, de este río al que ya dio el proceso de privatización. El gobierno está haciendo muy poco por nosotros.

Sus palabras resuenan justo cuando el gobierno federal anuncia su intención de retomar el proyecto Ferrogrão después de la COP30, según informó Valor Econômico. La Agencia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) planea finalizar los estudios y enviarlos al Tribunal de Cuentas de la Unión, mientras el Ministerio de Transportes prepara una licitación para 2026 y una gira internacional para atraer inversionistas, incluso en China.

—Es una contradicción que el gobierno hable de compromisos climáticos en Belém mientras acelera una vía férrea diseñada para abaratar la exportación de soja, ampliar puertos en el Tapajós y presionar aún más nuestros territorios —dice Alessandra Korap Munduruku—. Si quieren discutir el clima, deben escuchar primero a los pueblos que viven donde pasarán ese tren y esas hidrovías.

Durante la visita presidencial a la aldea Vista Alegre do Capixauã, el Consejo Indígena Tapajós y Arapiuns (CITA) entregó un documento con las principales demandas de los catorce pueblos del Bajo Tapajós, que agrupan quince territorios y 126 aldeas entre Santarém, Belterra y Aveiro. La carta exige la demarcación urgente de tierras indígenas —cuatro de ellas ya en fase avanzada—, denuncia el aumento de los conflictos asociados a la soja, la Ferrogrão y los dragados, y solicita la creación de un Distrito Sanitario Especial Indígena (DSEI) propio, además de una coordinación regional de la FUNAI en Santarém.

El documento advierte que la combinación de hidrovías, ferrocarril y puertos privados “amenaza directamente la vida de los pueblos indígenas y el equilibrio ecológico regional”, y reclama una revisión del modelo de infraestructura orientado exclusivamente a la exportación de commodities.

“El Tapajós no puede ser solo una ruta de granos —dice el CITA en su carta—. No hay solución climática posible mientras los ríos amazónicos sean tratados como corredores industriales y mientras nuestros pueblos sigan sin consulta libre, previa e informada.”

“Me llamo Comaruara”, dice con una voz que no parece de veinte años, sino de alguien que ha vivido mucho más. “Soy del pueblo Comaruara, pero ahora vivo en otra aldea, una que pertenece al pueblo Borari. Cada vez que salgo, no solo para el Grito Ancestral, sino también a otras manifestaciones, pienso en quienes vienen detrás: nuestros hijos, nuestros nietos. Si hoy aún tenemos un poco de nuestra identidad, si todavía queda en pie una parte de la Amazonía, es porque nuestros ancestros fueron a la lucha y pensaron en nosotros.”

Hace una pausa y mira el río. “Lo que me mueve —dice— es eso: quién vendrá después, y cómo voy a vivir de aquí a unos años. Necesitamos que el mundo escuche la verdad. La COP30 no está diciendo la verdad. Para entrar en nuestra casa, que es la Amazonía, para escuchar lo que se discute allí, tengo que sacar un pasaporte. Eso fue una afrenta. Deberíamos estar dentro de la cúpula, haciendo nuestras demandas, contando los problemas de nuestros territorios. Pero el gobierno está haciendo una COP de mentira. No admito que el presidente venga a visitar solo una o dos aldeas y después diga que habló por todos nosotros”.

Para entrar en nuestra casa, que es la Amazonía, para escuchar lo que se discute allí, tengo que sacar un pasaporte. Eso fue una afrenta. Deberíamos estar dentro de la cúpula, haciendo nuestras demandas, contando los problemas de nuestros territorios. Pero el gobierno está haciendo una COP de mentira. No admito que el presidente venga a visitar solo una o dos aldeas y después diga que habló por todos nosotros”.

Luego baja el tono, pero su enojo sigue latiendo:

“Necesitamos una acción inmediata. Que nuestros territorios tengan salud, educación, bienestar. Que nuestro río no sea privatizado. El Tapajós necesita quedarse como está. No puede ser violado más de lo que ya fue.”

Al amanecer, el sol brillaba sobre el río. Las barcazas, inmóviles, esperaban la orden para continuar su curso. Los indígenas recogían las pancartas y las carpas. En la arena quedaron las huellas descalzas y los restos del fuego. El Grito Ancestral terminaba, pero el eco seguía flotando sobre el Tapajós.

Renato, el pajé, lo dijo antes de partir, mientras miraba el río con calma:

—Cuando ya no haya más bosque, no habrá más vida. El bosque nos da este aire que respiramos. El Grito no es solo para nosotros. Es por todos.

El barco se alejó despacio. El río volvió a parecer un mar. Solo quedaba el rumor del agua golpeando la madera y una certeza: en el Tapajós, el grito no se apaga, se transforma.