“Recuperar el mito, retomar las fuentes”, escribió el artista amazónico Roberto Evangelista, homenajeado en la actual Bienal das Amazonías. Ese verso parece resumir el espíritu de esta exposición joven —en edad y en mirada— que busca devolverle a la región su propio relato, lejos de los estereotipos exóticos y las vitrinas internacionales que suelen apropiarse de su imagen. Desde Belém do Pará, la Bienal y el Centro Cultural Bienal das Amazonías se han convertido en un punto de encuentro entre artistas, comunidades y saberes que dialogan sobre identidad, territorio y contracolonización. Entre las obras que más dialogan con la esencia política de la Bienal hay una que, a simple vista, podría parecer apenas ornamental: cortinas colgantes hechas con hilos de caucho teñidos en colores vivos, elaboradas por el colectivo Da Tribu. Su liviandad contrasta con la fuerza del territorio del que provienen: para rastrear su origen hay que navegar hasta la isla de Cotijuba, en el estuario de Belém. Allí, en la comunidad Pedra Branca, las familias extraen a mano el látex del árbol del caucho —la seringueira— y lo transforman en joyas o, como en esta ocasión, en los cordeles que dan la bienvenida al visitante. Cada hilo es una extensión del bosque: un gesto mínimo que conecta la selva con el arte contemporáneo y reivindica los saberes de quienes la habitan.

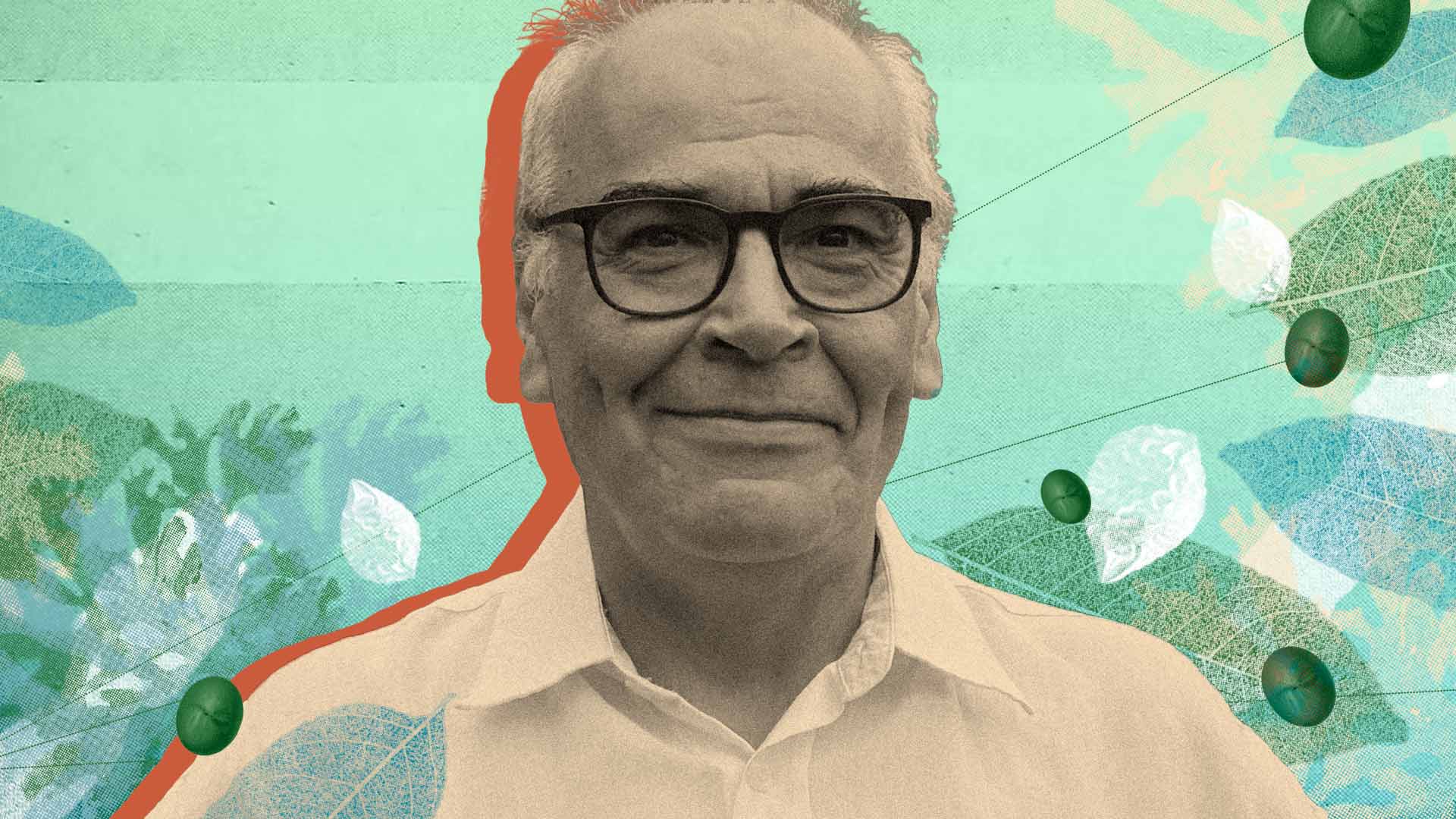

Su directora y curadora, Vânia Leal, conversa con Consonante sobre cómo este espacio busca reunir las muchas Amazonías —indígenas, afroindígenas, ribereñas, urbanas y rurales— para repensar el arte y la vida desde el corazón de la selva.

Consonante (C): ¿Cómo dialoga la Bienal con la COP 30, la crisis climática y la geopolítica?

Vânia Leal (VL): La Bienal dialoga de forma muy vehemente. Nuestro programa público, a cargo del curador Jean Geto (responsable de la COP das Baixadas), está generando varias discusiones en lugares muy asertivos, involucrando principalmente a personas que no están incluidas en esta gran cúpula. Por ejemplo, habrá una acción en el barrio de Jurunas, que es un barrio periférico. Sabíamos que la Segunda Bienal coincidiría plenamente con la COP en Belém en 2025. Nosotros, los pueblos de la Amazonia, nos organizamos y estamos atentos a todas estas cuestiones, desarrollando siempre una criticidad. Vivimos aquí, convivimos con las violaciones y violencias que ocurren en las Amazonías. Estas discusiones están muy presentes, y también incluyen temas como el sueño, la memoria, el acento, la ligereza y la amorosidad.

C: ¿Cómo surgió el Centro Cultural Bienal das Amazônias y cuál es su misión?

VL: Surgió inmediatamente después de la primera Bienal das Amazonías, que tuvo lugar en 2023. Fui curadora, junto con Kenison; reunimos a 120 artistas en un espacio de 8000 metros cuadrados, ubicado en el corazón del centro comercial de Belém. Cuando terminó, el edificio comenzó a funcionar y asumió la misión de ser un espacio cultural, llamándose Centro Cultural Bienal das Amazonías. Este espacio realiza muchas activaciones; por ejemplo, ya tuvimos una residencia el año pasado con artistas nacionales e internacionales. Es un espacio de muchos diálogos, experiencias educativas, artísticas y culturales. Es un epicentro de varias discusiones, y nació con la perspectiva de agregar, unir y realizar cruces con las narrativas amazónicas, por eso se llama la Bienal de las Amazonías. Estamos muy atentos a la diversidad que constituyen las Amazonías, habitadas por muchos pueblos, incluyendo pueblos de la floresta (florestânicos), indígenas, afroindígenas, asentados y quilombolas. Este centro cultural asume ese diálogo político, social, cultural y artístico para hacer presente esta unión de las Amazonías.

C: ¿Cómo abordan el imaginario amazónico establecido y la perspectiva de la contracolonización?

VL: Es innegable que las Amazonías están atravesadas por todo un proceso del imaginario amazónico. La cuestión es cómo este lugar va a contracolonizar toda esa perspectiva más formalista del espacio y de la cultura. Aquí los diálogos son mucho más abiertos y las agendas identitarias están muy presentes. Las Amazonías traen sus voces diversas, de varios lugares e idiomas; esta pan-amazonia está muy presente. Además, la Amazonia brasileña tiene un papel muy fuerte en este proceso. Históricamente, muchos se refieren a Belém o Manaus como la Amazonia, ya que estos dos lugares fueron el epicentro de la discusión durante el período del caucho, siendo considerados los estados de los "barones del caucho". Sin embargo, el propio sistema no presta atención a las otras Amazonías brasileñas. Por ejemplo, estados como Tocantins, Macapá, Manaus (Amazonas), Acre, Rondônia, Roraima y São Luís (Maranhão), que está en la división de la Amazonia, también son parte de esta diversidad.

C: ¿Cómo destacar esas "otras Amazonías"?

VL: Es muy interesante señalar que la Primera Bienal de las Amazonías itineró por la Amazonia brasileña. Esta itinerancia fue increíble porque hicimos un recorte curatorial para esos lugares, recorriendo Manaus, Macapá, São Luís do Maranhão, Roraima y también Marabá (sureste de Pará), dentro de la Amazonia Brasileña. Reinventamos espacios expositivos y no caímos en la lógica de decir: "Allí no hay un aparato cultural, entonces no vamos a itinerar". Creamos dinámicas junto con los proponentes culturales locales. Llevamos el estándar de la Bienal, los procesos de acción educativa y la lectura de portafolios de artistas. Además, levantamos obras públicas con artistas que eran de esos lugares, pero que no estaban en la edición principal de la Primera Bienal. Hubo una gran activación en esos espacios, y estamos seguros de que sus voces están muy presentes y necesitan dialogar. No se trata solo de Belém o Manaus, sino de las otras Amazonías brasileñas que son esenciales en nuestro diálogo aquí, en este lugar que va a contracolonizar esa dinámica formalística. Este es un centro cultural abierto al diálogo, a las agendas identitarias y a las diferencias. Yo siempre digo que la Amazonia es un lugar multifacético, y necesitamos prestar atención a esos matices.

C: ¿Cómo se crean narrativas distintas que se oponen al imaginario tradicional de la Amazonia?

VL: El concepto de esta Bienal es "verde distancia" (verde distância). Este concepto no solo trata de la distancia geográfica, sino también de la distancia que existe con respecto al imaginario que se tiene de la Amazonia. Este distanciamiento del imaginario colonial olvida que, encima del gran bioma exuberante, existen las personas. La visión que solo ve el bioma es una visión que yo llamo de mucha fantasía. En este proceso, trabajamos desde una perspectiva de reconocer este espacio como personas. Si bien lo "más que humano" es valorizado en las Amazonías, aquí el humano es muy invisible. Creemos que el arte, la cultura, la sociabilidad, las cuestiones antropológicas, y todo lo que atraviesa nuestro quehacer cultural y los campos de saberes y prácticas, es lo que hace a la Amazonia más visible. Existe una crítica al discurso de que "hay que salvar la Amazonia". Si los pueblos de la floresta (florestânicos) que habitan aquí no cuidaran toda esta dinámica, la Amazonia no estaría en pie. Debemos mirar a las personas, a los pueblos originarios, sus tecnologías y su conocimiento.

Si los pueblos de la floresta (florestânicos) que habitan aquí no cuidaran toda esta dinámica, la Amazonia no estaría en pie. Debemos mirar a las personas, a los pueblos originarios, sus tecnologías y su conocimiento.

C: ¿Cuál es la importancia de la experiencia de vida de quienes habitan la Amazonia en esta narrativa?

VL: La experiencia que tenemos con este lugar nos valida y nos fortalece. Yo digo que esa experiencia es lo que sustenta nuestra existencia y nuestra resistencia. Nacer en la Amazonia es nacer resistente, porque parece que siempre necesitamos probar algo, y no necesitamos probar nada. Estamos aquí produciendo, haciendo arte, apuntando esta flecha de dentro hacia afuera. Tenemos nuestras voces y son escuchadas. Es mucho más interesante cuando una voz es dicha por un amazónida que vive en la Amazonia y va al mundo. Somos nosotros hablando por nosotros; no necesitamos que otros hablen por nosotros ni nos corrijan. Estamos hablando de una gran dialógica, mucho más amplia, en la que todo lo que hacemos es resistir desde el momento en que nacemos.

C: ¿Existe un concepto de "arte amazónico" y cuál es el papel de la mujer en el arte y la curaduría regional?

VL: Cuando me preguntan si existe un "arte amazónico", digo que no. Hablar de "arte amazónico" eshomogeneizar. Lo que existe es una experiencia con el lugar que tienen los artistas, y producen según esa experiencia, lo cual se aleja mucho de lo pautado en el gran sistema del arte más homogéneo, aportando un "frescor" a esta producción. El papel de la mujer es muy grande, pero es muy difícil ser curadora en la Amazonia y en Brasil, ya que la curaduría está mucho más ligada a los hombres. El Centro Cultural Bienal das Amazonías prioriza lo femenino y a la mujer al frente de las cuestiones. Para fortalecer estas voces que están pensando, hablando y realizando, pero que están invisibles, vamos a lanzar una convocatoria para curadoras mujeres en las Amazonías. Buscamos descentralizar y traer a estas otras mujeres amazónicas para pensar y hablar.

C: ¿Cómo debe entenderse la salvaguarda de la Amazonia en un contexto global, especialmente ante la COP 30?

VL: Me gusta la palabra salvaguarda en lugar de preservar. Yo digo que los pueblos de la floresta son los verdaderos guardianes de todo este bioma. Sabemos que dentro de la selva hay muchas invasiones (el ciclo de la madera, del oro, de la soja, la crisis del petróleo). Esta salvaguarda del bioma también es resultado de la lucha y resistencia de los pueblos que están aquí. Es necesario estar atento a esto. Cuando se dice que "la Amazonia es el pulmón del mundo", yo digo que no lo es; los océanos son el pulmón del mundo. Poner tanta responsabilidad sobre la Amazonia parece atraer un llamado colonizador, una mirada que quiere estar aquí debido a la enorme riqueza innegable que existe. Esta salvaguarda no es una responsabilidad solo de los amazónidas, sino del mundo; es una cuestión de supervivencia de todos. Si no hay justicia social, ¿cómo se va a alcanzar una justicia climática? Es necesario mirar no solo el bioma, sino a las personas y lo social. Es una acción conjunta, colectiva y mundial.

Si no hay justicia social, ¿cómo se va a alcanzar una justicia climática? Es necesario mirar no solo el bioma, sino a las personas y lo social. Es una acción conjunta, colectiva y mundial.

C: ¿Quiénes son las curadoras de la Bienal y qué tipo de diálogo proponen?

VL: Las curadoras son Manu Moscoso (ecuatoriana) y Sara Garzón (colombiana), con Mônica ME Eva (mexicana) a cargo del proceso educativo. La Bienal está muy bien nutrida, con lenguajes artísticos variados e inmersiones reflexivas. Muchas obras que presentan tienen mucha aproximación con la Amazonia local, demostrando que "somos todos hermanos". Ellas abordan la hidrosolidaridad de las aguas, dibujando el texto desde el río Amazonas que baja y desemboca en Amapá. Su diálogo pasa por la montaña, los campos, los bosques, los ríos y las ciudades. El diálogo es extremadamente actual, inmersivo y necesario para todas las cuestiones planteadas en la COP. Nada está disociado: la cuestión climática no está disociada del arte, ni de la cultura, ni de lo social, ni de lo antropológico. Estamos todos juntos en el mismo barco.