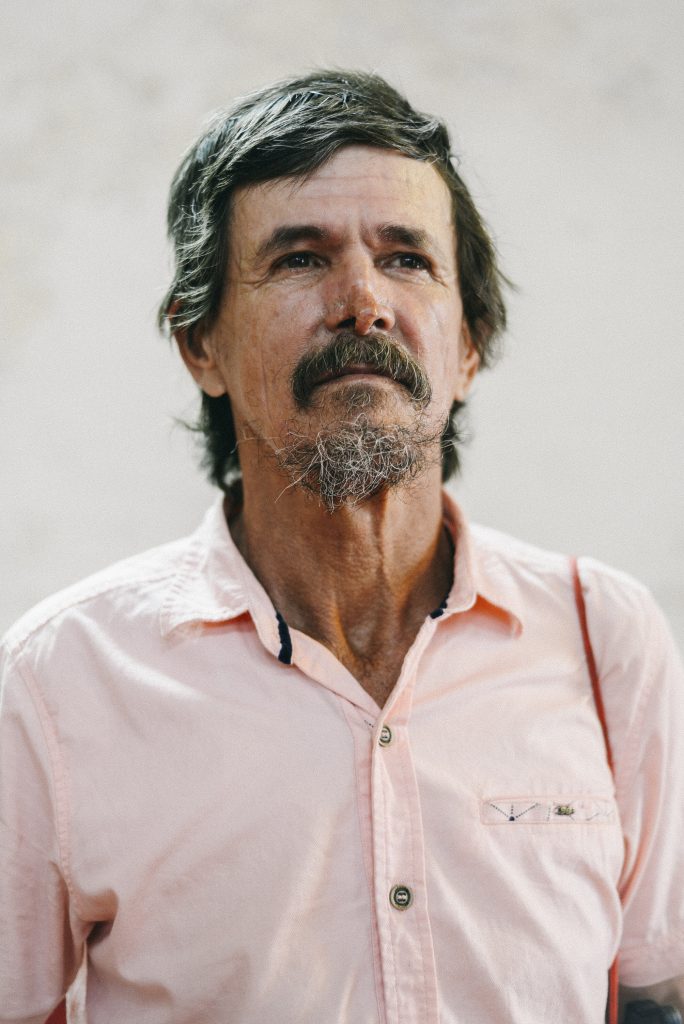

Jarvin Narváez, artista leticiano del pincel y la brocha, tiene un talento que pocos conocen. Ha dedicado toda su vida al arte y hoy, a sus 69 años, sigue pintando en un su taller en el barrio Centro de la ciudad. La selva es su inspiración. Ha pintado bodegones, animales, incendios y sirenas amazónicas.

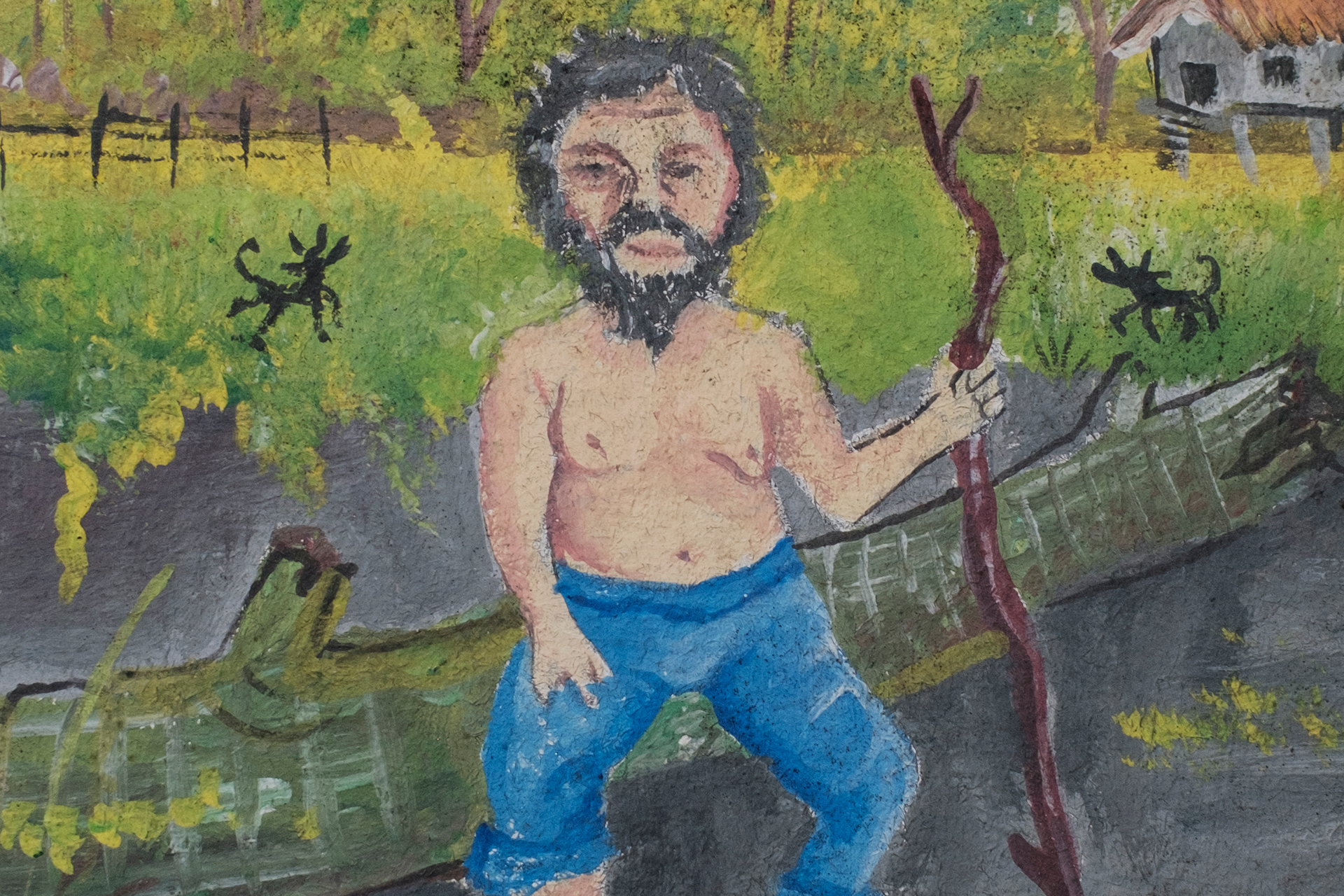

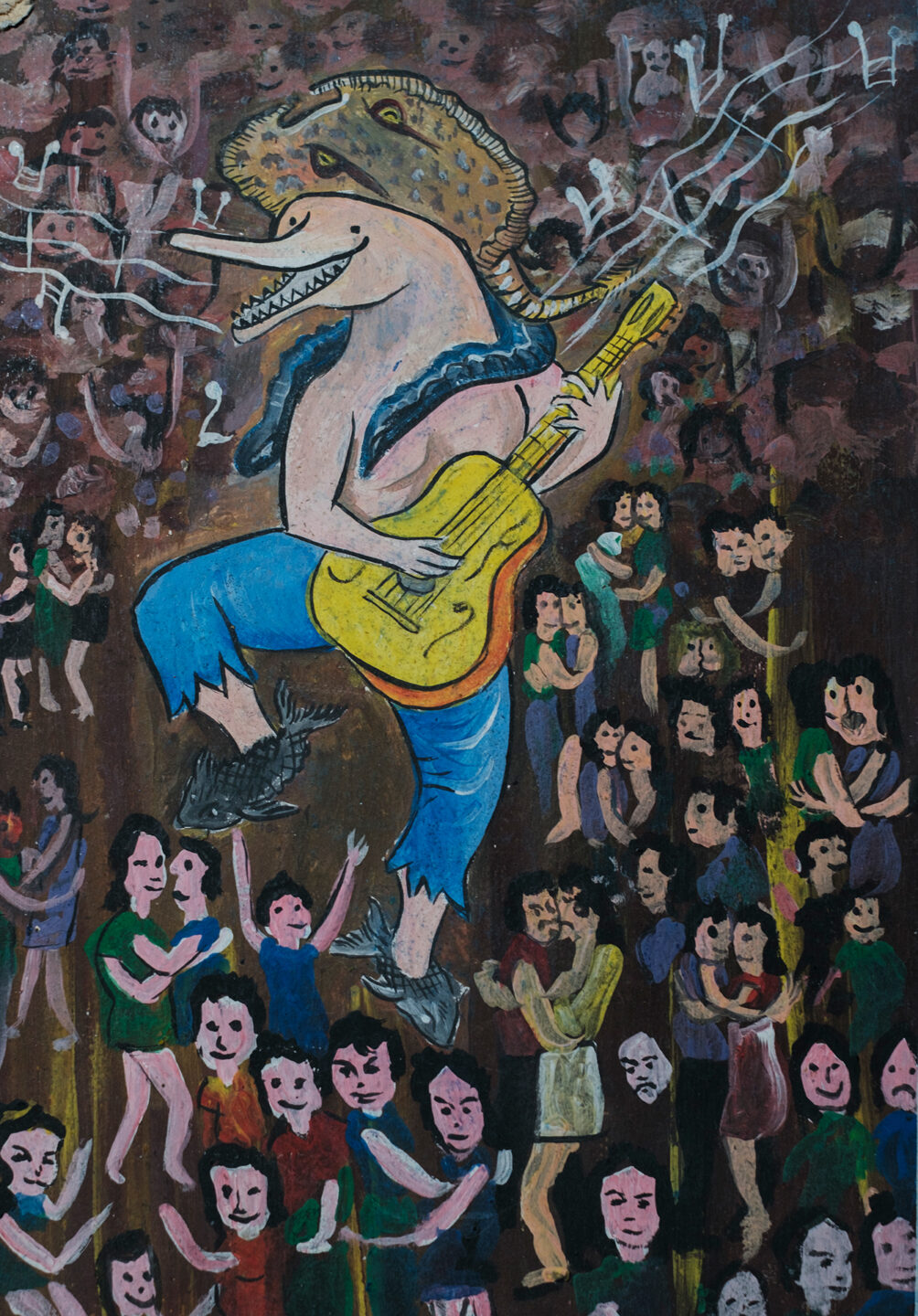

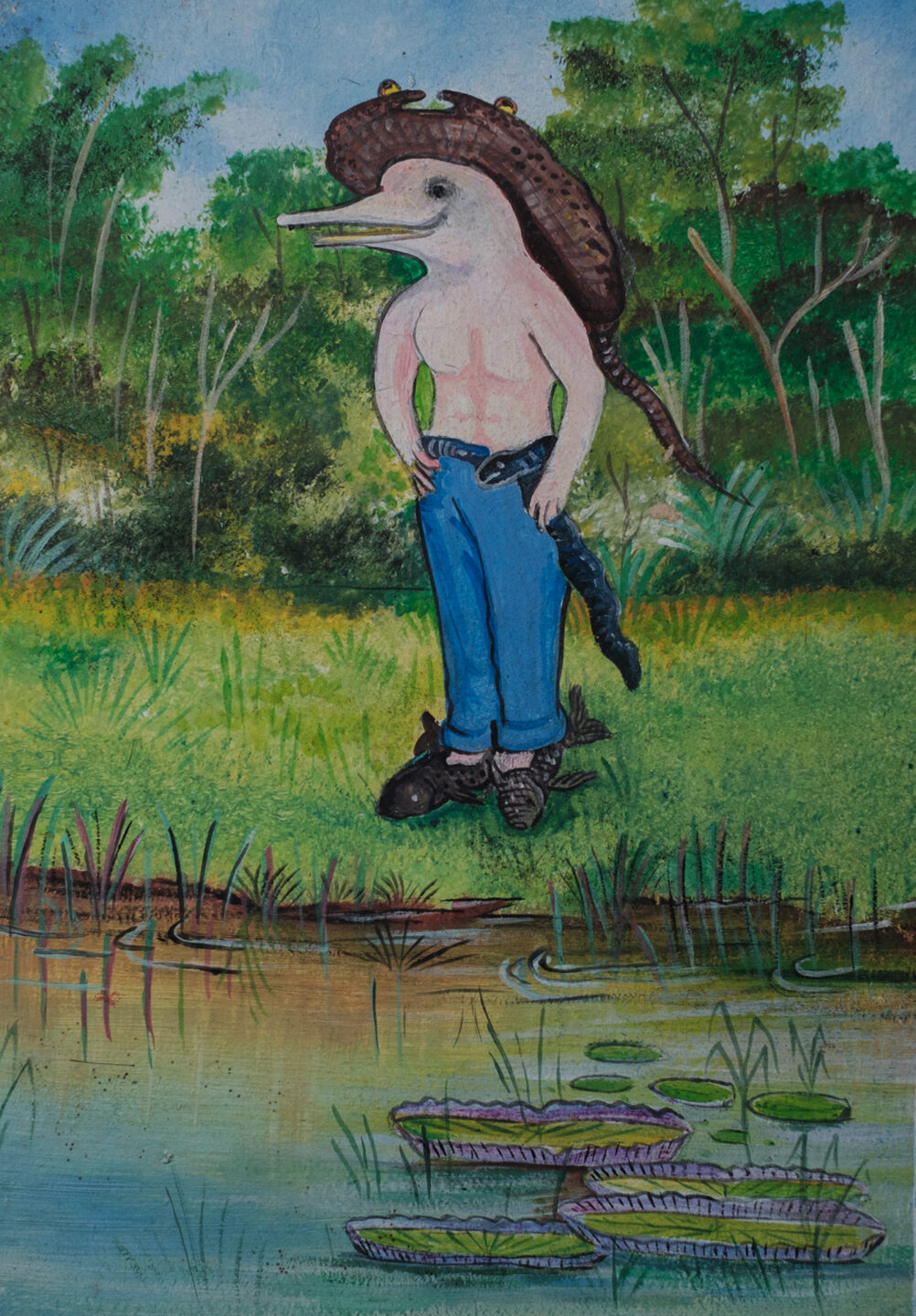

Visitamos su taller y nos mostró sus obras, pero una de ellas nos llamó la atención: el relato del bufeo o delfín colorado, pintada por partes con vinilo sobre cartón paja.

La historia surgió a partir de un relato que Narváez escuchó a sus 24 años una noche en la que su papá y sus amigos se reunieron a echar cuentos mientras tomaban chuchuguaza, un trago de la región.

Aquí su narración junto con sus pinturas.

Este abuelito peruano contó la historia. Ese día venía navegando de Iquitos para acá (Leticia) trayendo comercio: plátano y yuca. Ese día, a las seis de la tarde pasó por Santa Rosa, en el Perú.

En ese momento se destapó un aguacero inmenso, tremendo.

Un campesino que viajaba en el bote le dijo: "¿por qué no pernoctamos esta noche aquí y mañana nos vamos? El río Amazonas está muy picado y es peligroso, si el bote se voltea perdemos todo lo que traemos.

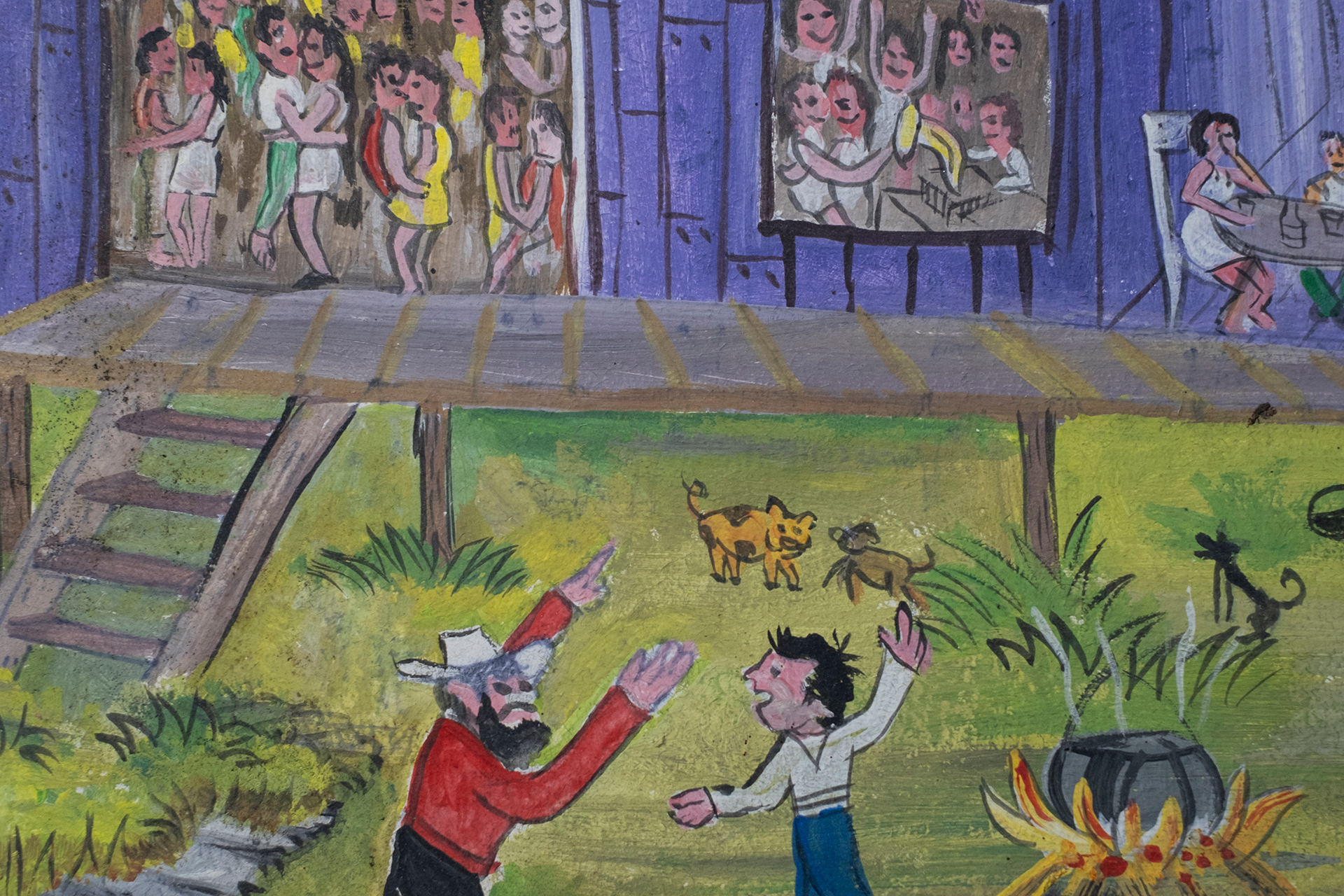

Escucharon que en una casa estaban bailando, de fiesta. La música salía de una vitrola. Luego de emborracharse cayeron rendidos, cansados, se quedaron sin pila.

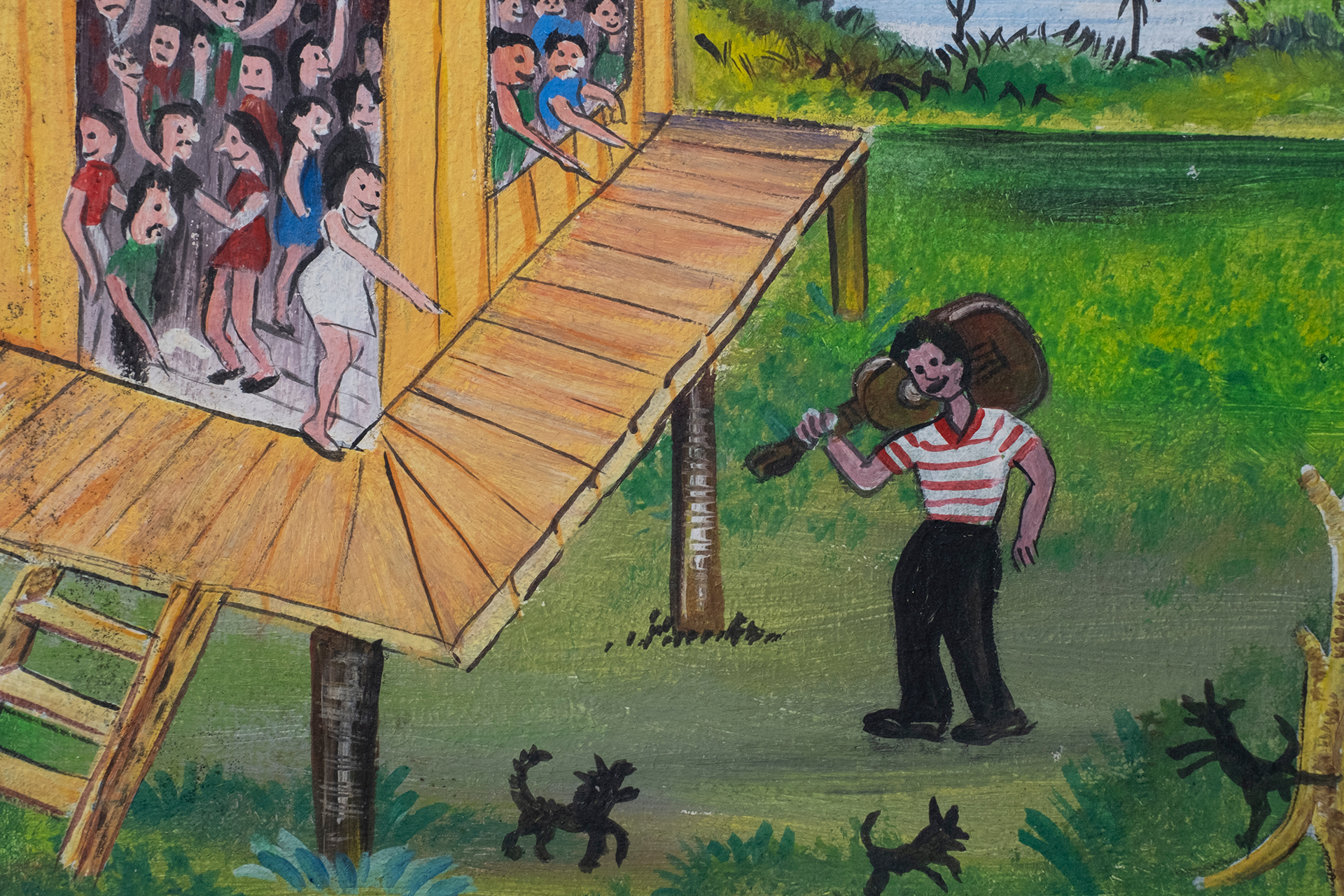

Los perros empezaron a latir, a latir y la gente se asomó por la ventana a ver qué era lo que pasaba. A lo lejos vieron que venía un joven con una guitarra en el hombro.

Él joven entró a la fiesta y le pidió al dueño de la casa que lo dejara tocar unas canciones. Luego de que tocara la guitarra las muchachas se enamoraron de él porque esa era la fantasía, la magia.

Cuando todos estaban bien borrachos, la hija del dueño de la cabaña dijo: Este tiene que ser mío. Ella estaba hipnotizada por quedarse con él. La muchacha le dijo al joven: Cuando yo apague la lamparina, usted se va gateando allá y ahí nos encontramos y ahí estamos, ¿sí?

Ella se despertó y le dijo al joven: Mire, mire, parece y piérdase. Mi papá se va a levantar y si me ve con usted, me mata. Todo asustado se levantó, así, desnudo. Agarró la ropa en un solo montón y bajó por la escalera. El río estaba sumamente picado, bravo. ¿Por qué? Porque lo estaba reclamando a él. El bufeo se tiró al río y ella quedó en suspenso. Le gritó: ¿Pero, por qué?

A los tres segundos el joven bufeo salió a flote convertido en delfín. Como quien dice: despidiéndose de ella. En ese momento la muchacha cayó cuenta que había hecho el amor con un bufeo, con un animal.

Quedó embarazada y nació un bufeíto pequeño: mitad hombre, mitad pescado. Pero no sobrevivió. Se murió y hasta ahí llega la historia del bufeo colorado.

Desde hace un tiempo el viche se consume en varias ciudades del país. Salió del Pacífico y entró en onda y con calor en la rumba bogotana y caleña. También tiene valor como viagra natural potente. Pero todo va más allá de la fiesta y el erotismo. Su valor es espiritual, dice la gente en Quibdó, y tiene que ver con una concepción amplia del cuerpo, de una fusión con el entorno, el ánima y el bienestar general. Es medicina e identidad.

El “chevi”, como lo llaman en Tadó, Chocó, se obtiene a partir de la fermentación y destilación del jugo de la caña de azúcar y desde la época prehispánica lo preparan artesanalmente las comunidades afro del Pacífico colombiano. Sirve para sacar el frío y es un conservante natural.

Para Melqui Mosquera, profesor de biología en una escuela rural cerca de Quibdó, el hecho de que en el interior del país se consuma viche es una oportunidad “para compartir nuestra cultura y espiritualidad con otros. Es importante que a la gente del interior se le den a conocer los otros usos porque es una bebida que guarda muchos secretos y conocimiento del pueblo afro”.

Uno de estos secretos tiene que ver con preparar y abrir el cuerpo para la siembra. Mosquera aconseja “tomarse un trago de viche puro por la mañana para iniciar las actividades del campo y sacar el frío de la noche”. Pero también sirve para curar mordeduras de culebras, alejar espantos y mejorar el mal de ojo.

Dicen que la fiesta y el baile también son medicina. Quizás hay que sacar por un momento el viche de las pistas de baile y los restaurantes cool de las ciudades y ponerlo al lado de la mesa de noche, como remedio espirituoso.

María Luisa Bejarano Ortiz prepara curado, un derivado del viche, con el que también hace vinete y arrechón. Está hecho a base de plantas y raíces como la concha de caraño y el anís estrellado. Ella no utiliza partes de animales en su receta, ya que algunas personas suelen echarle cusumbí, carey o guagua (animales silvestres) a los frascos.

Un grupo de mujeres en Bocas de Ame, medio Atrato, cultivan y procesan la caña de azúcar de dónde sale el viche que usa María Luisa para preparar los derivados medicinales.

Para hacerlo, vierte viche puro de cuarenta grados de alcohol en las canecas, lo condimenta y luego le habla a las botellas. Las conjura diciéndoles: “esto que te echo es para la salud de las personas, porque confío en ti y en estas plantas”. Dice que el curado sirve para limpiar la matriz; las sabedoras se lo dan en tragos a las mujeres para expulsar la sangre mala que hay en el vientre y quedar en embarazo.

Nicolasa Martínez Bejarano, de 65 años, atiende un kiosco en la plaza de mercado de Quibdó donde vende viche curado y otras bebidas medicinales. No da la fórmula ni los ingredientes de las recetas porque “son secretas”. Vienen maceradas con plantas que cultiva en el vivero de su casa. Allí crece el pipilongo, también conocido como pimienta larga con sabor ligeramente cítrico y mentolado.

El vino de pipilongo, dice,“sirve para sacar el frío, el pasmo y elimina los cólicos menstruales. Se toma una copa aguardientera en ayunas y antes de acostarse. No necesita refrigeración”.

Todos los conocimientos ancestrales que tiene los recibió de su mamá, Juana Delma Bejarano Moreno, y de su abuela, Ana Julia Moreno, “las demás recetas son revelaciones divinas que Dios me da en oración o en los sueños”, asegura.

Cuando se desbarató la columna en un accidente oró con devoción pero, después del tratamiento, le seguía doliendo. Entonces, le pidió a Dios que le mandara un remedio. En un sueño, “el Espíritu Santo me llevó de la mano por un jardín donde había una señora sentada, podando un bejuco”, recuerda. Cuando amaneció compró la esencia de aquel bejuco que había visto en el sueño. Pero dijo: “Dios, solo me falta el complemento”. Y, en otro sueño, vio un árbol. Consiguió la corteza y así fue como inventó el Dolorsín, un aceite poderoso a base plantas que se unta para aliviar los dolores.

Además del Dolorsín, Nicolasa prepara una balsámica dulzona eficiente para inmunizar el organismo. “También se toma en ayunas. Esa saca todo, hasta brujerías. Es el viche transformado. También lo pueden tomar los mineros; como pasan mucho tiempo en el agua y bajo tierra, cogen mucha frialdad en la ingle”.

Ella no maneja cadenas ni hechizos. “Yo oro y hablo con Dios de acuerdo a lo que necesito. Antes de transformar el viche en curado le digo: Padre celestial, esta bebida que estoy preparando la estoy haciendo bajo tu nombre. Derrama tu poder de sanidad sobre estas bebidas para que todo el que las tome se cure”.

“El viche mantiene nuestra cultura con las manos, artesanalmente”, dice Henry Valoyes, emprendedor de bebidas ancestrales. Su negocio lo tiene en la calle, cerca de un semáforo. Allí vende crema de yuca, de maracuyá y la balsámica quita frío. Dice que “tomar una copa todos los días protege la próstata”.

A Valoyes le gustaría que los jóvenes aprovecharan el momento de fama que tiene el viche y sus derivados “para generar conocimiento y emprendimientos a nivel nacional”. Por eso, es clave el decreto que reglamenta la Ley 2158 del viche. El cual se aprobó en 2021 para regular su producción.

En una entrevista que Consonante le hizo a Jhon Arley Murillo (2024), autor de la ley, aseguró que el decreto es importante porque: “operativiza la ley, la aterriza y establece, por ejemplo, la certificación de precios de venta al público, la creación del Plan Especial de Salvaguardia del Paisaje Cultural Vichero, o la concertación de programas para proteger, fomentar, posicionar y promocionar a los productores del viche”.

El profesor Melqui Mosquera dice, al igual que Murillo, que lo importante es la pedagogía. Por eso, sus clases de biología las dicta dentro de una reserva, a una hora en lancha de Quibdó, donde hay caminos ancestrales rodeados de bejucos. Allí les enseña a niños y niñas sobre la historia, nombres y usos antiguos de las plantas.

Nicolasa, Henry y Luisa coinciden en que el momento por el que pasa el viche también abre el debate sobre si esta tendencia es respetuosa y honesta con la tradición original. El peligro, concluyen, viene de la banalización de una práctica que tiene hondas raíces espirituosas. Están convencidos de que, si se comercializa sin tener en cuenta la historia, se podría “deformar su significado”.

Vivo con mis abuelos pescadores en un pequeño caserío a orillas de la quebrada Yahuarcaca, en la vasta Amazonía colombiana, cerca de Leticia. Ellos toda la vida me han enseñado la pesca artesanal en los lagos.

Soy un joven ticuna cuyo rostro cuenta la historia de una vida moldeada por la quebrada y el río. Para mí pescar no es solo un oficio, sino un ritmo vital que me conecta con los ciclos de la naturaleza y mi comunidad.

En la cocina de mi mamá siempre se vieron peces como el bocachico, la sardina, la lisa, el acarahuazú, el dormilón, el sábalo, las cuchas y otras especies emblemáticas para la familia. Nunca faltó comida en la mesa

En la selva, los sistemas lagunares son arterias vitales que nutren comunidades, ecosistemas y culturas. Los pescadores artesanales no solo son el corazón económico sino también actores clave en la conservación del equilibrio natural. Sin embargo, enfrentan desafíos ambientales y sociales profundos que amenazan su forma de vida y el ecosistema que habitan.

Este ensayo visual busca explorar sus prácticas, sus luchas y su resiliencia dentro del sistema lagunar de Yahuarcaca, a dos kilómetros de Leticia, la capital del departamento del Amazonas. Ese territorio es la casa del pueblo ticuna y del pez bujurqui de agua dulce.

La primera persona con la que empecé a pescar fue con mi abuelo, Mario Rufino. Llegó a este lugar hace 60 años y así recuerda lo que en esa época vio: “Unos lagos inmensos llenos de pepeaderos, en donde los frutos amarillos del timareo, los frutos rojos de los renacos, el café de las semillas de caucho, los rojos, amarillos y verdes frutos de los chontaduros caían al agua y los peces saltaban a comer estas frutas. El alimento para los peces era abundante y debajo de estos árboles estábamos los pocos pescadores que teníamos el placer de sacar con nuestros anzuelos, arpones, espiñeles, bolantines y atarrayas, peces grandes que solo veíamos en los lagos de Yahuarcaca o Wadio”.

Cada jornada comienza con el primer rayo de sol, cuando las comunidades de los lagos despiertan por el canto de aves y el sonido que produce el roce de las redes de pesca contra el agua. Hilda Parente es una mujer pescadora y en su relato cuenta que “iba a los lagos con mucha frecuencia desde hace 30 años o más. Teníamos lugares conocidos para pescar lisas, bujurquis, gamitanas, sardinas, arengas, tucunares, palometas, peces hojas y hasta rayas. En una época entró mucha gente y sus grandes mallas de arrastre disminuyeron la cantidad de peces. Otras personas echaron veneno barbasco a la quebrada. Usaron ese líquido tóxico que sale de la raíz de un árbol para matar los peces. Eso afectó el alimento de la gente.

Una cucha atrapada en un hilo de pescar y botellas plásticas es sostenida por un joven. Orillas del río Amazonas.

Una de las problemáticas ambientales del sistema lagunar es la erosión ocasionada por plásticos, desechos de electrodomésticos, pilas y baterías que son arrojados a la quebrada después de su uso.

Un hábito que se está convirtiendo en un paisaje cotidiano. Se observan peces, boas y anguilas atrapadas en redes o mallas abandonadas en el camino, en ocasiones en estado de descomposición. Todo esto afecta la comunión y conexión que tienen los lagos con sus habitantes.

Una casa hecha de plásticos en medio del lago Hondo. Comunidad de La Playa. Amazonas 2025

Los pescadores integran un conocimiento profundo de su entorno, aprovechando los recursos naturales de manera sostenible. Su relación con el sistema lagunar de Yahuarcaca es un modelo de coexistencia respetuosa con la naturaleza. Los frutos de los pepeaderos (espacios donde caen semillas) son usados como carnadas para la pesca.

La bocatoma es un lugar emblemático, allí se capta el agua que se consume en Leticia. Cuando la quebrada Yahuarcaca se encuentra en época de aguas bajas, la máquina genera problemas de conexión entre los lagos y el río. Para superar las dificultades cuando los niveles del agua están bajos, construyeron una barrera en cemento para subir el nivel y transportar el agua a la máquina. Eso obstaculiza el paso de habitantes y peces a la parte alta de los lagos. La empresa nunca acudió a un diálogo con las comunidades afectadas para restaurar el ecosistema.

Además de los desafíos ambientales, los pescadores enfrentan problemas sociales: falta de apoyo gubernamental, conflictos territoriales, y la bocatoma de agua que surte a Leticia pero que es ajena a las comunidades que protegen los lagos. Ellos exigen justicia ambiental y social.

Los vigías de pesca en los lagos de Yahuarcaca desempeñan un papel crucial en la conservación de los ecosistemas acuáticos y terrestres, gracias a su enfoque en la protección de los recursos naturales. Estas personas ayudan a evitar la sobrepesca, promoviendo un uso sostenible de los recursos.

Don Jairo Parente vive una vida sencilla. Sueña con enseñar a los más jóvenes de la comunidad de San Pedro de Los Lagos a respetar el lago, la quebrada y la selva. “Ellos son los que seguirán después de nosotros.Si no cuidan este lugar, perderemos nuestra casa”, dice.

En las noches, después de un día largo, Jairo Parente se sienta en la orilla de la quebrada con una taza de masato de yuca, payabarú. Mira las estrellas reflejadas en el agua y escucha los cantos de las ranas. “La vida aquí es dura, pero es buena,” murmura. “El río siempre sigue, y nosotros con él”.

Los lagos amazónicos no son sistemas aislados; están interconectados con el río, quebradas y selva. Los vigías entienden esta relación y trabajan para preservar tanto el agua como los árboles que alimentan a los peces.

Jorge Jordán, pescador artesanal, recuerda sentado en su canoa y bajo la sombra de un árbol de capirona que su casa la construyó con maderas de la selva inundable. Allí pesca en época de aguas altas. “Acá la madera era abundante, aunque aún hay algunos como el árbol macho, el remo caspi, el oreja de burro, el cedrillo, el palosangre, el acapú, maderas muy buenas y que hoy son pocas las especies que quedan en los Lagos”, dice. La mayoría de los árboles fueron talados para las estacas de las fincas o para construir espacios turísticos.

Los vigías implementan medidas de control sobre la pesca, estableciendo temporadas de veda, zonas de exclusión y límites de captura para proteger las poblaciones de peces, en especial aquellas que están en peligro de extinción o son claves para el ecosistema como el acarahuazú, la arowana, el pirarucú, la gamitana, también de especies como el caimán y, si es posible, en algún momento el manatí, sueños que están en la mente de los vigías de Yahuarcaca.

La pesca no es solo una actividad individual, es una labor colectiva. Padres, hijos y abuelos unen fuerzas para garantizar el sustento de la familia. Los vigías protegen los árboles que forman parte del hábitat de los peces. Muchos de estos se alimentan de frutos y semillas que caen de los árboles al agua, especialmente en épocas de inundación.

La selva, aunque imponente, es también hogar y refugio. Jairo Parente recoge frutos de arazá y copoazú para complementar su dieta. Los días en los que no hay pesca abundante, se adentra en el monte para cazar pequeñas presas o recolectar madera para construir herramientas y reparar su canoa.

La selva también le enseña respeto. Conoce las plantas medicinales que curan las heridas y las picaduras de insectos, pero también los peligros: las serpientes venenosas y los seres espirituales que rondan al caer la noche.

La Amazonía no puede sobrevivir sin sus guardianes. Apoyar a los pescadores artesanales y sus comunidades no es solo una cuestión de justicia social, sino que implica la protección del agua y de los recursos naturales.

“La pesca es como la vida”, dice mi abuelo Mario mientras lanza su volantín para pescar un tucunaré. “Tienes que aprender a esperar, a sentir el agua, a leer las señales de los peces”.

Estas imágenes están hechas de los momentos que forman parte de mis días en el agua. Es como crecí, es como me enseñaron y es como veo la realidad desde mi casa, la casa de los peces. Los Ticunas somos agua, somos peces, somos árboles. Como pescador y conocedor del sistema lagunar de Yahuarcaca es claro que aquí no solo pescamos para comer. Los lagos nos dan, pero también tenemos que cuidarlos. Si sacamos más de lo que necesitamos mañana no habrá nada.

La primera cosecha de algodón del municipio de Fonseca, en el sur de La Guajira, se recogió la segunda semana de marzo. Esta zona se ha caracterizado por una alta producción de arroz, pero desde inicios del 2021 el precio de este cereal cayó y llevó a los agricultores a la crisis. Al menos unos 30 decidieron empezar a sembrar algodón.

"Desde hace varios años he visto, desde la ventanilla de un bus, las plantaciones de algodón que están al borde de la carretera en la vía que va de Armenia a Cali. Ese arbusto textil siempre me ha causado curiosidad porque, a mi parecer, es lo más cerca que uno puede estar de tocar las nubes…o de acariciar a una oveja pegada de un tallo."

Gabriel Linares

Se estima que en toda La Guajira hay cerca de 800 recolectores de mota de algodón. La mayoría son indígenas Wayuú. Los agricultores les pagan de forma individual a pesar de que realizan esta actividad en familia.

"En febrero, varios trabajadores contaron que les pagaron 400 pesos por kilo. Para cosechar esta cantidad debían trabajar hasta 12 horas."

Gabriel Linares

Lilba García (43 años) recoge algodón junto a su nieta Isaura García. Entre las dos reúnen 100 kilos en una jornada de diez horas.

"Era la primera vez que Lilba se hacía tomar una fotografía. Se quedó en silencio y esperó la señal. Ese día me contó que desde que empezó a trabajar en el cultivo sueña con algodón… sueña que está trabajando y todavía le faltaba mucho para terminar. Isaura, en cambio, dijo que no se acuerda de los sueños…"

Gabriel Linares

"El desayuno de la jornada se lo comieron al mediodía. Llevaba pan, jugo de naranja artificial y gaseosa".

Gabriel Linares

Nilson (22 años) estudió hasta noveno grado. Vive en El Hatico, un corregimiento a tres kilómetros de Fonseca, La Guajira. En una jornada de ocho horas alcanza a recoger hasta 80 kilos de algodón. “El kilo lo pagan a 400 pesos, sin compromiso”. Es decir, sin firmar ningún tipo de contrato. Nilson aprieta con fuerza las bolas de algodón con sus manos para que se compacten, sean más pesadas y se las paguen a mejor precio.

“Soñé que estábamos [mi novia y yo] de paseo en Buritaca. Estábamos por allá…y era chévere” me dijo esa mañana de febrero.

Gabriel Linares

Al algodón también se le conoce como “el vestido del mundo”. Para cultivarlo se necesita mucha luz natural, lluvia moderada y temperaturas cálidas constantes. Ni siquiera la semilla de algodón se desperdicia. Se le puede extraer aceite vegetal comestible, y se le puede dar como alimento al ganado.

Santiago Ortiz alcanza a recoger hasta 70 kilos de algodón en un día.

"Mientras le hablaba del propósito de este trabajo, Santiago se agachó sobre las matas y continuó arrancando motas de algodón. Solo escuchaba. No decía mucho. Observé los detalles del algodón y me pareció rarísimo que esa fibra se hubiera utilizado, hace mucho, para la fabricación de nitrocelulosa, un explosivo usado en las primeras películas fotográficas".

Gabriel Linares

Según Elver García, agricultor, una tonelada de arroz está a 1.360.000 pesos, mientras que la de algodón puede variar entre 10.000.000 y 10.500.000 pesos, según el precio del dólar.

María Isabel Iguarán (29 años) recoge motas de algodón desde hace tres meses. Para protegerse del sol usa una máscara de tela muy suave que le cubre una parte de la cara y le baja hasta el cuello. Su esposo, Rafael Iguarán (32 años), trabaja en la misma algodonera y la acompaña a unos pocos metros de distancia. Ambos acarician las matas con suavidad y las arrojan a un costal de tela gruesa que tienen en su cintura.

"Al mediodía hacía un calor insoportable, casi blanco…sobreexpuesto y picante. 'La última vez soñé que me fui para una montaña y me perdí', me dijo Isabel. 'Soñé que era de día. Iba a Manaure a Pescar en Canoa', me dijo Rafael."

Gabriel Linares

Jhon Jairo (30 años) tiene las manos curtidas y rugosas. En un día empaca hasta 50 kilos de algodón.

Jhon Jairo olía a sudor, a éter, a bosque seco. “Desde que llegué por aquí no he soñado nada”, me contó.

Gabriel Linares

Ante el comisionado de la Verdad Leyner Palacios, las víctimas de El Carmen contaron sus historias de dolor: cómo vivieron los desplazamientos forzados, a quiénes perdieron en la toma guerrillera del 5 de agosto de 2000, cómo afectó la guerra a las comunidades indígenas y qué les significó el estigma del conflicto. Además, hicieron dos grandes pedidos: el cese de la guerra y la entrega de la verdad por parte de la antigua guerrilla de las Farc.

El encuentro, que inicialmente estaba planeado como un acto de reconocimiento de responsabilidades por parte de la exguerrilla, finalmente fue un reconocimiento a la dignidad de las víctimas. Esto, para varias personas, dejó un sinsabor, porque las respuestas nada que llegan.

Estas son algunas fotografías que recuerdan las vivencias de las y los carmeleños.