¿Cuál fue la causa? Yerson García Perea, supervisor de Dispac en Tadó, cuenta que cuando los funcionarios llegaron al sitio, procedieron a apagar la caja bornera con un extintor, pero el estado en el que quedó el artefacto no les permitió saber la causa del incendio. “De pronto fue un corto o la caja estaba floja, no lo podemos saber con exactitud”, dice. La caja bornera es donde se conectan los cables que llevan el fluido eléctrico a las casas.

Luego de mitigar el fuego que provenía de la caja, los funcionarios la reemplazaron y arreglaron algunos de los cables que se habían quemado para restablecer el servicio de luz. García cuenta que esta no es la primera vez que pasa, por lo que están preparados con repuestos para reemplazar estas cajas.

El funcionario también advierte que a veces los usuarios hacen copias de estas cajas o se conectan de forma irregular para tener servicio de luz, y que esto también puede causar cortos que terminan en incendios u otro tipo de emergencias. “Arbitrariamente nos manipulan la red y montan instalaciones muy malas. Nosotros no podemos hacerle vigilancia permanente a los más de mil postes que tiene Tadó”, cuenta.

¿Qué dice la gente? “La verdad fue un momento angustiante, ver como se prendían la caja y los cables. También nos preocupamos por los niños que estaban jugando en la calle. Además, los vecinos tuvieron que prestar un extintor porque los funcionarios no habían traído”, cuenta Claudia Sánchez, vecina del sector

¿Qué sigue?García Perea asegura que el arreglo que se hizo permitirá que los habitantes del sector Pantanito tengan un servicio de luz sin problemas.

¿Qué pasó? Fueron convocados 38 representantes de diferentes dependencias y organizaciones, de los que asistieron 22. El alcalde Cristian Copete no asistió. En este espacio se habló de embarazo adolescente, violencia sexual y las dificultades que están teniendo los padres con sus hijos en las casas, y se plantearon posibles soluciones y actividades para mejorarlas.

Se propuso la creación de campañas de concientización y sensibilización para los padres de familia, la creación de un panel radial en la emisora comunitaria para tratar temas de embarazos adolescentes y drogadicción, la reactivación de las escuelas de padres en los colegios y la realización de cine foros.

Pero hubo críticas… Hegel Perea, comisario de familia e integrante de la mesa de infancia y adolescencia, piensa que centrarse en la proposición de actividades sin evaluar su verdadero impacto hace que la función de este consejo se vuelva en un simple trámite. “No podemos salir a hacer unas actividades que no sean fructíferas para lo que nosotros esperamos, eso sería solo llenar un requisito. No importa que sea una sola la que trabajemos, pero que tenga impacto en la comunidad”, dice.

Además, Perea dice que si se presenta un plan de acción muy ambicioso, es posible que no se ejecute por falta de presupuesto. “Sabemos que todo lo que implique gastos a veces los alcaldes dicen que no, porque no hay plata”, cuenta. Además, piensa que la presencia del Alcalde en estas reuniones es fundamental para que el pueda llevarle las propuestas al Concejo y que se aprueben con más agilidad.

¿Para qué deberían servir estas reuniones? El COMPOS es un comité conformado por diferentes organizaciones públicas y privadas en los municipios con el fin de analizar e impulsar las políticas de infancia, adolescencia y familia. Dentro de este comité hay mesas de trabajo divididas por temas y su función es analizar los problemas de las poblaciones, hacer programas y planes de trabajo y evaluar su ejecución. El COMPOS depende del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y existe desde 1999.

¿Qué sigue? Con el fin de que las actividades propuestas por el COMPOS puedan articularse con las que el hospital realizará durante la Semana Andina, los coordinadores de cada submesa fueron citados el 30 de septiembre para revisar y mejorar las propuestas.

¿De qué trata el proyecto? El documento “Construcción de la primera fase de la cancha en césped sintético, en el municipio de Tadó, departamento del Chocó” radicado la semana pasada, indica que el costo de la primera fase sería de 6.050 mil millones más el valor de la interventoría estimado en $423.500 millones. La gobernación se encargaría de financiar el proyecto sin la interventoría y la alcaldía municipal se encargaría de cubrir el mantenimiento, la operación y la sostenibilidad de la cancha.

¿Por qué solo se presentó la primera fase? Carlos Mario Mosquera, quien ha estado liderando la consecución de este proyecto, dice que la cancha es costosa. “Cuando se planteó el proyecto completo, daba un valor muy alto, entonces se tiene que meter etapa por etapa para que se puedan aprobar. Es la única manera en la que nos dan viabilidad”, cuenta. Deiner Mosquera, secretario de Planeación, coincide. “Esas canchas grandes con muchas graderías y camerinos saldría más o menos por 15 mil millones, entonces fue por eso que la presentamos por partes”, dice.

¿Por qué es importante? Tadó solo cuenta con tres escenarios para practicar fútbol: la cancha Emiliano Chaverra, la cancha el Chipichipi y la cancha “el barrito”, y ninguna está en buen estado. Las tres son de arena y no tienen un buen sistema de drenaje, lo que hace que se inunden cada vez que llueve. Si le interesa leer más sobre el estado de estas canchas, puede leer este reportaje.

Una promesa vieja: Desde hace más de ocho años las autoridades vienen hablando de construir una cancha sintética. El exalcalde Mancio Agualimpia (2012-2015) también presentó un proyecto para hacerla realidad, pero nunca vio la luz. Cristian Copete priorizó la construcción de nuevos escenarios deportivos en su plan de gobierno.

¿Qué sigue? Deiner Mosquera asegura que hay voluntad en la Gobernación para aprobar este proyecto. “Esperamos que para octubre tengamos una respuesta, sin embargo le haremos un seguimiento a los correctivos que nos hagan, si hay que subsanar, subsanamos. Si se aprueba en octubre, yo pensaría que en diciembre podemos estar en proceso de licitación”, asegura.

El sexo está en todas partes: en las pequeñas pantallas de los celulares, en los videos de TikTok, en la nueva canción de reguetón, en las series de Netflix, en las telenovelas… y en el porno. Todas estas plataformas inciden en la educación sexual de las nuevas generaciones. Aportan una manera de entender el sexo, las relaciones o el erotismo. Son retazos de información que utilizan los adolescentes y jóvenes para guiarse a la hora de relacionarse con su propio cuerpo y los de otras personas, conocerse mejor y hasta para seducir.

Pero, ¿qué pasa cuándo esta información no es suficiente?

Hace tres semanas, Consonante publicó un artículo sobre los vacíos en la educación sexual en San Juan del Cesar, sur de La Guajira y algunos de los jóvenes entrevistados aprovecharon el espacio para ventilar las dudas que tienen sobre el sexo y la sexualidad. Hicieron esas preguntas a las que no han podido encontrar respuestas y que no se atreven a hacer en sus casas o a sus amigos.

En esta entrega de El Explicador, tres especialistas María Claudia Burgos, ginecóloga; Luisa Rodríguez Quejada, ginecobstetra; y Lady Alba Bermúdez, Subdirectora de Programas y Proyectos en Fundación Oriéntame, una organización que promociona los derechos sexuales y reproductivos en Colombia, responden las dudas y desmienten los mitos que se replican en un grupo de jóvenes de San Juan.

Luisa Rodríguez Quejada, ginecobstetra

"La vagina es como un músculo que si no se ejercita, se atrofia. Cuando vas al gimnasio y ejercitas un músculo, duele. Pero con el tiempo ya no te va a doler como la primera vez. Con las relaciones sexuales es algo parecido. Como nunca has tenido una relación sexual, la vagina está contraída. Además, la vagina es un músculo, entonces es elástico y tiene la capacidad de contraerse para volver a su tamaño inicial.

A esto se suma que en nuestras casas y por nuestra cultura no se habla de sexo. Entonces en la primera vez estás enganchada a un deseo y una confianza, pero también hay una angustia y eso lleva a que pueda generar más dolor. Entonces como nunca se ha sometido a ese estímulo a la vagina y además se suman un montón de cosas mentales porque todo el mundo te dijo que eso dolía y que era incómodo y que ibas a sangrar, entonces no estás completamente relajada y se genera este vaginismo transitorio".

Luisa Rodríguez Quejada, ginecobstetra

"Saber si se escogió el anticonceptivo correcto va en torno a que uno se ajuste bien y se sienta bien con él. No hay un tipo de anticonceptivo para un tipo de personas, sino que hay muchos anticonceptivos para muchos tipos de personas. Cada mujer y hombre que decide planificar debe tener en cuenta su ritmo de vida y las enfermedades que puede tener y con base a eso nosotros (los médicos) buscamos el que se ajuste a sus necesidades. Por ejemplo, si eres una persona ocupada, que no tiene mucho tiempo o eres despistado o no tienes espacios para estarte tomando una pastilla anticonceptiva todos los días, pues en el momento que nosotros hacemos en asesoría en anticoncepción, buscamos uno que sea más a largo plazo o que la posología sea un poco más espaciada con el fin de ajustarnos a esas preferencias".

María Claudia Burgos, ginecóloga

"Sí, el líquido preseminal puede llevar uno que otro espermatozoide y se requiere un solo espermatozoide para embarazar. Es por eso que cuando uno escoge el condón como método anticonceptivo, el pene no debe penetrar en la vagina si no está el condón puesto, porque el líquido preseminal, que se empieza a expulsar antes de que venga la eyaculación, puede embarazar".

Luisa Rodríguez Quejada, ginecobstetra

"Realmente los métodos anticonceptivos no tienen tantas hormonas, son dosis bajitas. Pero son unas dosis que se ajustan a los niveles hormonales que tenemos nosotras en el ciclo menstrual. Lo que busca la industria farmacéutica es que esa dosis sea la mínima efectiva, es decir lo más poquito que se pueda poner de hormonas para que se logre el efecto que se espera, y los dos efectos que uno espera con las hormonas son detener la ovulación y el reclutamiento folicular".

María Claudia Burgos, ginecóloga

"El cáncer de cuello uterino en el 99 por ciento de los casos está ocasionado por contacto con un virus que se llama el virus del papiloma humano (VPH). El virus del papiloma humano es de transmisión sexual, no es algo heredado y puede ocasionar en la mujer lesiones que pueden ir desde verrugas externas, hasta cambios en las células del cuello del útero o cáncer de cuello uterino. Entonces entre más compañeros sexuales se tienen, más riesgo hay de que se tenga contacto con el virus (...) además, la mayoría de hombres son portadores asintomáticos del virus. Por eso es tan importante hacer controles ginecológicos y exámenes de enfermedades de transmisión sexual cuando se inicie la vida sexual".

"Es lo único que nos salva de la mortalidad por esta enfermedad, porque lastimosamente en nuestro sistema de salud la mayoría de las mujeres que tienen alto riesgo de enfermar de cáncer de cuello uterino no tienen acceso oportuno a los servicios de salud".

María Claudia Burgos, ginecóloga

"No, eso es un mito urbano. Realmente no hay un aumento en la tasa de infertilidad en usuarias de anticonceptivos. El único método anticonceptivo que se ha asociado con disminución en la tasa de fertilidad en las mujeres es la T de cobre y no es el simple hecho de tener la T de cobre, sino que algunas pacientes usuarias de este método pueden presentar infecciones vaginales y si no las tratan oportunamente o se acostumbran a tener la infección y no consultan y no se manejan apropiadamente, esas infecciones pueden ocasionar la obstrucción de las trompas. Ahí sí habría problemas de fertilidad a futuro. Pero en en los casos en los que la paciente es usuaria de T de cobre y es juiciosa y va a sus controles y hacen sus tratamientos cada que tiene infecciones, pues realmente eso no pasa. Entonces no es cierto que los métodos anticonceptivos aumentan la tasa de infertilidad".

Lady Alba Bermúdez, Subdirectora de Programas y Proyectos en Fundación Oriéntame

"Todas las prácticas sexuales son preferencias y hacen parte de la confianza que se construyen con las personas y el nivel de intimidad que se crea para tener ciertos comportamientos o ciertas prácticas en el coito. Hemos encontrado que en algunas regiones del país existe una cultura en donde el sexo anal es visto como sucio, como algo aberrante y hay otras donde se ha constituido como una estrategia para que las jóvenes lleguen "vírgenes" al matrimonio. Es por eso que no podríamos decir que para a todos y todas la práctica de sexo anal es vista como pecaminosa, grotesca o sucia, porque para otras es una estrategia para preservarse en una cultura machista, donde la virginidad es entendida como virtud y como valía para la mujer.

Obviamente el coito anal necesita de unos cuidados especiales. El recto es un foco bacteriano y si no tienen los cuidados y llegan a pasar al conducto vaginal, puede llevar infecciones a la vagina, por eso es recomendable siempre usar un preservativo".

Luisa Rodríguez Quejada, ginecobstetra

"La pastilla anticonceptiva de emergencia es como su nombre lo dice: de emergencia. No es un método para planificar. ¿En qué sentido? Muchas personas dicen "Ah, bueno, pues me tomo una Posday", pero el mecanismo de acción de la Posday tiene una carga de hormonas un poco más elevada y genera un descenso abrupto de la hormona al final del ciclo, para que se frene todo y no se llegue al punto de la ovulación. En el caso de que se haya ovulado, la pastilla produce otros efectos como disminuir la movilidad de las trompas y cambiar el moco cervical para evitar la llegada del espermatozoide al óvulo. Tomarte un anticonceptivo de emergencia, es como tomarte alrededor de tres o cuatro anticonceptivos orales, de los de la cajita, al mismo tiempo".

"¿Qué sucede? El ciclo va a comenzar a tener irregularidades. Entonces, si repetidas veces tomas el anticonceptivo de emergencia, va a estar más desorganizado tu ciclo, no vas a tener control y no vas a saber cuándo te va a llegar, cuánto duran tus ciclos, ni cuándo estás ovulando y ahí es cuando puedes quedar en embarazo. Lo que uno debería hacer es usa rel anticonceptivo de emergencia ocasionalmente. Si eres una persona con una vida sexual activa, lo mejor es buscar un método de planificación que sea sostenible en el tiempo y que te permita tener control sobre tu cuerpo".

María Claudia Burgos, ginecóloga

"En este momento y sobre todo en las adolescentes los más seguros son los métodos anticonceptivos a largo plazo, los endoceptivos que son las T de hormonas y los implantes subdérmicos que son el Implanon que es el de tres años y el Jadelle que es el de 5 años. Son los más seguros en el sentido de que son hormonales y por lo tanto son eficaces y no dependen de la memoria de la persona para su eficacia. Si una pastilla se te olvida, quedas en embarazo; si la inyección mensual no la aplicas cuando corresponde puede estar en embarazo. Pero pues esto es un método que tú te lo aplicas y realmente eso eficacia es asegurada por tres o hasta para cinco años entonces son los más seguros porque son los de mejor regularidad, por lo tanto la tasa de fallas es menor".

Lady Alba Bermúdez, Subdirectora de Programas y Proyectos en Fundación Oriéntame

"Claro que es normal no tener ganas de tener sexo, porque todas las personas vibramos en frecuencias diferentes. Todos vivimos el placer y el erotismo de manera diferente. El placer no solamente incluye las relaciones genitales, en el placer también están los besos, en compartir con el otro, en dedicarle tiempo, en escuchar, en reír con el otro. Entonces es absolutamente normal que una o un adolescente quiera vivir una relación de solamente compartir, de abrazos, de caricias y tener un grado de intimidad con el otro que no tiene nada que ver con la genitalidad. El placer que está en todos los sentidos".

¿Qué tan grave es la situación? De acuerdo con la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, más de 453 mil niños, niñas, jóvenes y adolescentes estudiantes de colegios públicos no han recibido el PAE en lo que va del segundo semestre del calendario académico. Además de garantizar un complemento alimentario (desayuno, complemento o almuerzo), el PAE garantiza la asistencia de los estudiantes a los colegios. Es decir, cualquier interrupción en este servicio, altera la vida escolar y familiar de los niños, niñas y jóvenes. Además, en Tado hay poco margen de acción para resolver este problema pues el municipio no está certificado, y depende de la secretaría de Educación departamental para obtener el servicio.

¿Qué dice la gente?: “El hecho de que los muchachos no reciban el PAE hace que tengamos que salir más temprano de las clases porque muchos no tienen cómo comprar en las tiendas para mitigar el hambre. Sabemos que es un complemento alimentario que solo cumple el 20 por ciento pero a veces para muchos niños es el 100 por ciento”, dijodice Eudecelina Ramírez Mosquera, rectora de la Institución Educativa Demetrio Salazar.

¿Por qué está suspendido el PAE? El 12 de agosto terminó el contrato con la Fundación Social, Cultural y Deportiva Fuerza del Pacífico (FUNSPAC), el operador que había prestado el servicio en los últimos tres meses. Según el SECOP, el 12 de septiembre la Alcaldía evaluó al mismo oferente para renovar el contrato por un valor de 558 millones de pesos.

¿Entonces? Michael Córdoba, coordinador de educación, aseguró que FUNSPAC ganó la licitación y van a continuar con la operación, pero que están a la espera de que hagan un trámite más para iniciar. “Ahora estamos a la espera de que al oferente al que le adjudicaron el contrato puedan constituir la póliza para nosotros poder emitir el acta de inicio y restablecer el programa de alimentación escolar solamente por 40 días”, dice.

¿Por qué es importante este certificado? La resolución 113 de 2020 indica que para que una persona pueda acreditar su discapacidad y acceder a los servicios del Estado de manera diferencial y a ofertas laborales, es necesario que obtenga un certificado de discapacidad, pero primero debe hacerse una valoración médica por parte de una IPS que contrata el ente territorial, en este caso, el municipio.

Qué está pasando con los certificados: El año pasado, Jairo Antonio Moreno radicó un derecho de petición en la Coordinación de salud y educación solicitando una respuesta sobre la emisión de su certificado de discapacidad. El 1 de agosto, y como respuesta a la solicitud de información, Michael Córdoba, coordinador de Salud, respondió que aún se encontraban en el proceso de asignación de recursos para la contratación de la IPS habilitada para la emisión de los certificados. El 16 de agosto, Moreno volvió a enviar otro derecho de petición, solicitando una valoración médica en Quibdó para poder obtener el certificado y recibir una indemnización por parte de la Unidad de Víctimas, pero no obtuvo respuesta.

¿Qué tan grave es el problema? De acuerdo con la Personería, en Tadó hay cerca de 300 personas en situación de discapacidad, pero no hay una cifra exacta pues no existe un registro. Según la respuesta al derecho de petición emitido por la alcaldía, hasta agosto de 2022 solo habían podido certificar a una sola persona.

Qué dicen los afectados: “Yo he estado en la Alcaldía varías veces y me dan largas. Le pedimos el favor al personero para ver si a él nos escuchan más que a nosotros. También pedimos una atención priorizada y ver si es posible que nos den un apoyo económico como población discapacitada”, dice Moreno.

Lo que sigue: el personero Yirson Ledezma está evaluando si imponer una acción de tutela o una acción popular en los próximos días. “ De igual manera, sería bueno que se reúnan todos para que vayan sacando copia de las historias clínicas y adjuntar esto a la solicitud”, dice.

Qué pasó: La comunidad comenzó a circular algunos videos en redes sociales contando la situación de las vías que se encuentran en muy mal estado y que afecta el traslado de los cultivos. “Nos estamos organizando para tomarnos las vías, para hacer bloqueos, lo que tengamos que hacer, para hacernos escuchar a nivel departamental y nacional. Necesitamos buscarle una solución al conflicto que tenemos sobre la vía”, dice Susana Jiménez, habitante de Puerto López.

Una promesa incumplida: Hace un año la administración había prometido hacer adecuación y arreglos en la vía, pero nunca se hicieron.

¿Qué dice la gente? “Hace más de un año tocamos las puertas en la Alcaldía, nos prometieron que iban a subir una maquinaria y no fueron. Nos dijeron que la maquinaria estaba ocupada y que estaba en la vereda Arroyo Hondo, pero nos dimos cuenta que tampoco estaba allí. El alcalde se comprometió a devolver el dinero invertido en la vía, pero a nosotros no nos interesa el dinero. Lo que nos interesa es la vía”, agrega Jiménez.

El contexto: Puerto López es una de las veredas más productivas de la región. Se produce yuca, guineo, café, frijol o tomate de árbol. De esta vereda se sacan más de tres toneladas de malanga semanales y pueden cosechar hasta cerca de 20.000 kilos de café. Además de la producción agrícola hay cría de ganado para la producción de queso, pero la vía en mal estado impide que esos productos puedan salir, haciéndole perder a los campesinos su producción. “Necesitamos la vía para así poder desarrollar la vida del campo, evolucionar y tener en que sacar nuestros productos, porque podemos ser grandes productores pero no tenemos una vida adecuada”, concluye Jiménez.

¿Cómo se solucionó el asunto?Según Katrin Bolaño, jefa de prensa de la secretaría de Educación Departamental, La Gobernación finalmente realizó un nuevo contrato con el Programa Mundial de Alimentos, que opera el PAE en La Guajira desde 2017, para el suministro de los alimentos de los establecimientos escolares en zonas urbanas y rurales. “También se viene realizando la concertación para la vigencia 2023 desde ya para no tener dificultades en el proceso el próximo año”, afirmó la funcionaria.

¿Por qué estuvo suspendido el PAE tanto tiempo? Desde el 21 de agosto, la Contraloría había alertado que el programa podía quedar suspendido porque el gobernador encargado, José Jaime Vega, no tenía facultades para hacer un nuevo contrato. La Asamblea Departamental debía darle facultades a Vega, pero solo hasta el 24 de agosto se aprobó en la plenaria la Ordenanza 543 del 2022, en la que se le otorgó facultades para modificar el presupuesto del departamento. A partir de entonces tuvieron que pasar varias semanas para que la Gobernación pudiera reiniciar el contrato con el PMA.

¿Qué dice la gente?: "Esta era una situación que nos causaba mucha preocupación pero agradecemos que haya sido subsanada por parte de La Gobernación y Secretaría de Educación Departamental”, dice Alexander Martínez, rector de la Institución Educativa Agropecuaria.

¿Qué pasó en el evento?: Durante tres horas, las y los secretarios de gobierno, planeación y desarrollo social, salud y educación presentaron los informes contando los alcances obtenidos en sus carteras en el último año. Al inicio del evento, García Peñaranda hizo mención a la inestabilidad política que vivió el municipio por cuenta de su inhabilidad, que lo mantuvo por fuera del cargo casi todo el primer semestre del año pasado y que contribuyó a que muchas obras se retrasaran. También aclaró que durante este año se han dedicado a avanzar en las obras que fueron aprobadas en 2021.

El contexto: García ha estado en el centro de las críticas durante los últimos meses por cuenta de contratiempos en las obras y por posibles irregularidades en el manejo de recursos de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Solo hace dos semanas estalló un escándalo alrededor de los dineros provenientes de OCAD Paz para la construcción de 563 viviendas rurales por 40.920 millones. De acuerdo con una denuncia que hizo la congresista Catherine Juvinao en una plenaria del Congreso, esta obra estaría atrasada. Además, la Contraloría y la Procuraduría han alertado sobre la presunta participación de funcionarios de la alcaldía en un cartel de contratación para la obtención e instalación de unos paneles solares financiados por el Sistema General de Regalías, y por el lento avance de las obras en las vías que conducen del casco urbano de Fonseca a los corregimientos Sitio Nuevo y El Hatico.

¿Qué dijo la gente?: A diferencia de lo que se esperaba, durante el evento se escucharon pocas críticas hacia la gestión del alcalde. Durante la mayoría de las intervenciones, los asistentes le demostraron al mandatario su apoyo y que “En general ha sido buena la gestión, pero es importante mejorar las calles del municipio y reforzar la seguridad”, manifestó uno de los asistentes. Otros aprovecharon la ocasión para hacerle algunas peticiones. “Le pido que retome los consejos de desarrollo campesino, el Centro Provincial de Gestión Agroempresarial del Ranchería y la asistencia técnica, los campesinos lo piden, no tenemos ayuda financiera y el campesino no está en condiciones económicas para soportar la producción”, comentó el agrónomo Armando Olmedo.

Lo que sigue: Hamilton García anunció que seguirá invirtiendo en el aumento del pie de fuerza y en la formación de más policías, también se aprobó un proyecto de cinco kilómetros de pavimento para los barrios periféricos y la construcción de un megacolegio.

Desde que era niño, Wilson Murillo supo que tenía que dedicar su vida al aprendizaje y a la enseñanza del saber tradicional. Tomó esta decisión después de darse cuenta de que la gente a su alrededor no conocía el precio que sus antepasados pagaron por la libertad del pueblo. Por eso, a sus 61 años se dedica a gestionar iniciativas culturales que fomenten el reconocimiento de la identidad en Tadó. Para él, poco importa la historia si no se convierte en conocimiento colectivo.

Consonante conversó con Wilson Murillo sobre la herencia africana en Tadó, y la historia del rey Barule, un hombre negro esclavizado que luchó por la libertad de su tierra. Pero también sobre la importancia de la música y la gastronomía como vehículos para mantener viva la cultura. Todo esto, a propósito de las fiestas de Nuestra Señora de la Pobreza que se celebran cada año en este municipio chocoano.

Consonante: ¿Qué representa la figura del rey Barule en la historia de Tadó?

Wilson Murillo: El rey Barule dejó una historia importante de libertad y reivindicación en Tadó.

La esclavitud se inició en 1533 cuando llegaron al territorio nuestro, a Monte Carmelo, los esclavistas españoles con los africanos esclavizados. En ese momento, no hubo un proceso de resistencia. Esto pasó cuando Barule y los otros esclavizados se agruparon para combatir el sometimiento de los esclavistas. Ellos tenían más francos y actitud libertaria frente a las estrategias de los españoles de aumentar el trabajo y dar menos comida y menos descansos. Eso fue allanando el camino para que dijeran “hombre, esto no es justo” y se pudieran agrupar en varios frentes mineros. Pudieron persuadir algunos líderes y con ellos empezaron a convocar a las personas hasta que lograron tener un buen número de cimarrones. Entonces, buscaron la estrategia y montaron el sistema para combatirlos.

Lograron vencer a los esclavistas y crear el palenque de Tadó, pero por ahí cinco o seis meses después fueron derrotados porque los esclavistas jefes que estaban en Popayán y en Cartago –donde era el asentamiento principal del virreinato español– organizaron a todo su ejército. Los españoles y los mineros se agruparon para aportar a esta guerra. Unos dijeron: “en Tadó está pasando esto y no nos podemos dejar porque ya han muerto varios esclavistas españoles. Es un fracaso”. Y otros respondieron: “yo coloco armas; yo coloco hombres; yo coloco comida; yo coloco munición”. Entonces se organizaron muy bien y en marzo de 1728 logran coger casi descuidado al ejército de los cimarrones agrupados. Barule y otras personas que tenían el poder fueron capturadas.

C: Ahora que menciona la fecha de la rebelión, pienso que han pasado casi tres siglos. ¿Por qué este año se decidió conmemorar la historia del rey Barule en Tadó?

W.M. : Porque hay cosas que caracterizan a los pueblos. La historia nuestra, como la historia de muchos otros pueblos, no está escrita. No accedemos a ella y solo vive en los comentarios que se transmiten de generación en generación. Las personas negras nos hemos caracterizado por tener la historia más en la mente, en lo oral. No la escribimos y esa información se ha ido perdiendo con la muerte de la gente.

"La historia nuestra, como la historia de muchos otros pueblos, no está escrita. No accedemos a ella y solo vive en los comentarios que se transmiten de generación en generación"

Wilson Murillo

Es necesario retomar el tema de Barule para hacerle ver a las nuevas generaciones que somos un pueblo sufrido. Un pueblo que siempre ha estado pendiente de mendigar. No debemos revivir y repetir nuestra historia. A partir de esa realidad tenemos que procurar mejorar nuestras condiciones de vida para vivir con dignidad. Hacer el recuento de todo lo que se vivió nos debe servir para procurar el cambio.

La violencia ya no es el mecanismo, pero sí lo es la reivindicación. En nuestra época no hay esclavistas europeos pero la élite colombiana sigue pasando por encima de la gente. Hoy se ha cambiado el sistema de esclavización: ya no es la minería ni la plantación de caña sino el asistencialismo. Esta es la manera de mantener a los pueblos aislados. Ellos dicen: “yo les doy” o “tranquilos, no se preocupen que yo les mando algo para que coman este mes”. Y la gente cree que eso es suficiente. No hace el esfuerzo de salir adelante por sus propios medios porque el asistencialismo es una manera de mantener sometida a la gente.

C: ¿Cree que hay otros modelos de esclavitud actuales?

W.M. : Este esquema del que hablo se repite de otras formas. Algunas personas toman ese modelo y tratan de replicarlo buscando que la gente no mejore sus condiciones. Por ejemplo, haciendo que la gente del campo se quede en el campo produciendo pero que su economía y sus condiciones de vida no mejoren. Esto los hace dependientes de lo que producen los demás.

También evitando que podamos tener empresas, porque a pesar de que tenemos mucha riqueza natural no se nos permite apropiarnos de ella. En el tema forestal y pesquero, la gente de afuera es la que explota nuestra riquezas. En el Chocó, tenemos áreas que son reservas naturales, pero el Estado las negocia con particulares, entonces son reservas para los que vienen pero no para nosotros. Estos son mecanismos que están siendo utilizados y en los que la esclavitud se mantiente a través de los bajos salarios que les pagan a los trabajadores. Si empezamos a crear agroindustria, por ejemplo, la dependencia económica va a desaparecer.

Ahora, no todo el mundo tiene el nivel profesional necesario. En el Chocó, somos profesionales en tal tema pero resulta que para eso no hay salida acá entonces siempre viene un profesional de afuera. De esta manera, se sigue utilizando un término desagradable para nombrar a los trabajadores chocoanos: la mano de obra no calificada. Entonces a la persona que sabe hacer una cosa pero no es profesional se le llama mano de obra no calificada, y por ende el valor de su trabajo es mínimo frente al de un profesional.

C: ¿Cree que otras personas en Tadó comparten esta lectura? Especialmente en relación con la historia del rey Barule…

W.M. : No ha sido posible empezar a socializar la historia de Barule, por la falta de información, pero ya estamos investigando. No había un conocimiento real de todos esos hechos que se presentaron. Sin embargo, actividades como la conmemoración de la gesta libertaria del rey Barule, han generado interés en la gente, sobre todo entre la comunidad educativa, por conocer los antecedentes históricos del municipio. A partir de esto podemos empezar un proceso de aprendizaje colectivo que permita mantener viva esta historia.

C: ¿Y esto contribuiría al empoderamiento de las comunidades afro en Tadó y en el Chocó?

W.M.: Han ocurrido hechos importantes en el Chocó, sin embargo no han sido relevantes para el resto del país. Por ejemplo, a Benkos Biohó todo el mundo lo conoce por el plan que hizo en San Basilio de Palenque para lograr la libertad en América. Pero a Barule, que gestó la primera lucha libertaria que se hizo en el Pacífico colombiano, nadie lo conoce. También sucede con el caso del Carmelo, que fue el primer real de Minas del Chocó y uno de los más grandes del país, pero nunca fue relevante. Ni siquiera ha sido retomado por el sector educativo como un tema de enseñanza o un tema de interés. Obviamente nos toca a nosotros porque no podemos esperar a que vengan de otro lado a enseñárnoslo. Esto debe ser un compromiso nuestro.

Por eso, destaco el interés que se despertó en el sector educativo a partir de estos días para conocer en profundidad a Barule y poder realizar ese proceso de conocimiento colectivo.

"A Barule, que gestó la primera lucha libertaria que se hizo en el Pacífico colombiano, nadie lo conoce"

Wilson Murillo

C: ¿Es posible que el legado de Barule siga vivo de otras maneras? Por ejemplo, en las tradiciones culturales.

W.M.: Las personas africanas que llegaron por primera vez a Tadó y sobre todo al corregimiento del Carmelo, se dedicaron a la actividad minera. También sabemos que ellos traían consigo su conocimiento cultural y ancestral desde África. Eso los representaban a través de los mitos, los cantos, la pesca, la medicina tradicional, y la manera como se relacionaban en la parte religiosa.

Hoy podemos encontrar parte de eso en cantos, rituales y alabaos. También, en el tema de cultivos y la producción con las fases de la luna, en la pesca, en los platos típicos e inclusive en el vocabulario. Sin embargo, muchas de las palabras se han ido perdiendo por la parte digital, entonces uno escribe una frase nuestra (africana) en el computador y le dice “corregir” y se la cambian por otra y le cambian el texto. Aún existen personas que cuentan la historia en cuentos sobre cómo era la vida y la manera de construir sus viviendas.

Entonces, [yo diría] que todavía hay muchas cosas que están y son del interés de la población. Los pueblos se identifican por su aspecto cultural, por sus prácticas culturales.

C: Durante un tiempo los instrumentos eran un canal de comunicación entre las personas esclavizadas. ¿Cree que esto se mantiene hoy en día en Tadó?

W.M.: Hoy está inmerso. Acá todavía se consiguen velorios con alabaos, con avemarías y adultos mayores con décimas, que es una práctica muy tradicional y que la gente ha mantenido. Las décimas son como versos pero largos. Los poemas, por ejemplo, a veces traen versos de cuatro renglones pero la décima es de diez. Es parecida a la trova pero recuerde que hay gente que hace la trova de versos cortos como hay gente que la hace más extensa. La décima es como una trova extensa.

C: Ahora que menciona el tema de los alabaos en los velorios, ¿cuál es la dimensión de la corporalidad en el legado ancestral que pervive en Tadó?

Se ha dado en dos temas fundamentales, en la danza y en el teatro, donde las expresiones corporales son muy dicientes. El cuerpo habla y el cuerpo enseña de acuerdo a la articulación, a los movimientos, cada escena que se ve deja un mensaje y quien lo está viendo puede estarlo escuchando pero está admirando los movimientos, está admirando las acciones y puede decir qué le quieren transmitir.

C: ¿Cómo lograr preservar esa identidad cultural?

W.M.: Yo creo que se requiere de una política institucional, llámese municipios, o departamentos, donde la institución incorpore políticas en la preservación de cada elemento. Por ejemplo, las instituciones tienen la jornada extendida hasta las tres de la tarde, donde los estudiantes ven matemáticas, idiomas, ciencias sociales, inglés, entonces si la jornada extendida incluyera actividades corporales y ancestrales, esto crearía en el estudiante más disposición, así como también más espacios para la práctica de estas actividades, de estos elementos tradicionales.

C: ¿Entonces es responsabilidad del Estado enseñarles a los jóvenes sobre su cultura?

Ahí la responsabilidad es compartida. Es compartida porque también es especialidad de nuestros mayores, obtentores del saber, de empezar a hacer educación. Del abuelo al nieto, y de los padres a los hijos. No necesariamente deben ser institucionales pero también es importante que en los procesos educativos se tenga en cuenta el conocimiento tradicional del entorno. En ocasiones los currículos y los contenidos no incorporan nada de su entorno y entonces vemos música colombiana pero no vemos música nuestra. Entonces creemos que la música nuestra no es representativa en Colombia. Los muchachos empiezan a sentir que la música nuestra y la danza nuestra, que son la base de nuestro pueblo, no son representativas. Solo después de conocer lo nuestro deberíamos salir a conocer lo demás. El sistema educativo y el sistema cultural se inicia a partir del conocimiento del entorno, el conocimiento propio y a partir de lo propio debemos salir a explorar lo demás.

Líderes del gremio de los transportadores del sur de La Guajira manifestaron su preocupación por la decisión del gobierno de aumentar progresivamente el precio de la gasolina, ya que esta alza podría afectar el subsidio del combustible del que se benefician once municipios fronterizos de La Guajira.

¿Qué dice la gente? Lenio Arocha González, uno de los representantes del gremio de transportadores del sur de La Guajira, dice que la situación es preocupante porque podría afectar el bolsillo de las personas más vulnerables ya que en el municipio y en general en todo el departamento, son muy pocos los vehículos que usan diésel, combustible que no entrará en el alza progresiva. “La realidad que vive el departamento de La Guajira no la vive nadie. Le pedimos al Gobierno Nacional que venga y palpemos esta situación del aumento del combustible subsidiado. El 99 por ciento del combustible que usamos es gasolina. Necesitamos tener la tranquilidad de que no seremos nosotros los que vamos a pagar la deuda”, comenta.

El contexto: la gasolina en Colombia tiene uno de los precios más bajos de la región, después de Bolivia y Venezuela, gracias al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que fue creado en 2007 con el fin de aislar el precio de la gasolina y así conseguir que los consumidores siempre tuvieran un precio estable y asequible, así los precios del petróleo aumentaran en el mercado internacional. Esto sucede porque el Fondo asumía la diferencia si aumentaba, y así no se le trasladaba al consumidor.

Sin embargo, Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, dice que esto fue acumulando un déficit que en este momento está pesando en las cuentas del país. El presidente Gustavo Petro aseguró en una publicación en Twitter esta semana que este déficit estaba llegando a los 40 billones de pesos, casi la mitad del déficit del presupuesto nacional. Esta deuda hace casi imposible que se destinen recursos para desarrollar los proyectos sociales que propuso el gobierno.

Qué dicen los expertos: Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, asegura que este desmonte del subsidio a la gasolina va a afectar a todas las personas, incluyendo las que están en zona de frontera. “En teoría, el aumento debería ser de 400 pesos mensuales por galón para todo el país y si es un consumidor de gasolina va a recibir un menor subsidio por lo tanto lo que va a pagar por galón va a ser mayor”. Agrega, además, que este aumento es difícil, pero necesario. “Ya no hay más espacio para el endeudamiento público, entonces toca elegir entre inversión en las carreteras, agua potable o el subsidio a la gasolina”.

Lo que sigue: Los líderes esperan una visita por parte del gobierno para empezar a aclarar esta situación. “Confiamos en nuestros congresistas y en nuestro presidente para poder llegar a una solución de este problema”, puntualiza Arocha González.

Líderes del AETCR de Pondores le solicitaron al alcalde Hamilton García que rinda cuentas sobre la ejecución de las obras PDET. Piden que el alcalde muestre la totalidad de los contratos aclarando aspectos como: criterios de selección de las iniciativas, selección de las empresas contratistas y el estado de ejecución de las obras. Su petición se dio luego de que la representante del Partido Verde, Catherine Juvinao denunciara en una plenaria del Congreso que a pesar de que se han invertido más de 41 mil millones de pesos en proyectos de la paz, las obras presentan pocos avances.

Las obras de Fonseca: Según Juvinao, el contrato para la construcción de 563 viviendas rurales por 40.920 millones apenas presenta un avance del 0,47 por ciento de acuerdo con información del DNP. La congresista compartió una imagen en sus redes sociales con la información recolectada.

Qué dice la gente: “Es muy triste que la mayoría de la población comience a enterarse qué son los PDET por las noticias de los escándalos que se revelan”, dice Benedicto González, firmante de paz. Por su parte, Orangel Romero Ortega dijo: "Solicito al primer mandatario que le explique al municipio, al departamento y al país como van los proyectos y dónde están invertidos esos recursos porque no se ve tal inversión".

Qué dice el alcalde: A través de videos en redes sociales y prensa escrita, Hamilton García Peñaranda ha afirmado que las obras presentan avances del 90 por ciento y que para este 22 de septiembre se estarán entregando estas obras de las viviendas de los proyectos tanto en Conejo como en el Hatico.

Luego de casi dos meses de la puesta en funcionamiento del segundo trasformador de potencia en el municipio, el gremio de comerciantes aún se queja por daños de electrodomésticos, bajones constantes, cortes de luz, y energía con poca capacidad o voltaje.

¿Qué dicen los comerciantes? “Cada vez que hay un amago de lluvia, enseguida suspenden el servicio. Las subidas y bajadas siguen siendo recurrentes. Yo tengo UPS porque protege los equipos cuando se va la luz”, comenta Jhon Jairo Peñaranda, propietario del café internet Soluciones JJ ubicado en el centro. Y agrega: “las cosas siguen iguales, siento que el servicio no ha mejorado”. Por su parte, Luis Jiménez, propietario de la carnicería Donde Lucho ubicada en el barrio San José opina que el servicio de luz ha mejorado poco. “Aquí en el barrio San José hay partes donde las neveras de noche no congelan una cubeta de hielo. O tiene que apagar la nevera para que no se vayan a quemar, porque ese sube y baja”.

El problema viene de antes: El 7 de julio, la empresa Air-e puso en funcionamiento el segundo transformador de potencia en la subestación Fonseca para aumentar la capacidad de carga y optimizar el servicio para los usuarios. El propósito de esta instalación era frenar los apagones que se presentan al menos tres veces a la semana en alguno de los barrios del municipio. Los apagones pueden durar desde media hora hasta un día completo.

Además,

Esta semana se inauguró un nuevo atractivo a las afueras del municipio: El Paseo de Girasol, ubicado en el Km 2 en la vía de Distracción a Cuestecitas sobre la vía nacional. Esta iniciativa es una réplica de los parques de girasoles ubicados en los municipios de Galapa y Luruaco en el Atlántico. “A través de este cultivo buscamos fomentar el ecoturismo en el sur del departamento de La Guajira. Somos pioneros en este tipo de cultivos y en este tipo de emprendimientos. Buscamos generar empleo y una forma distinta de conocer el departamento”, dice Juan Cesar Salenme, socio cofundador del proyecto. Las personas pueden visitar el paseo desde las 8 de la mañana hasta las seis de la tarde.

El Juzgado Municipal de Tadó interpuso un incidente de desacato por el incumplimiento a una acción de tutela radicada por una exfuncionaria del Concejo Municipal, que le obligaría a pagar al alcalde cinco días de cárcel y una multa de cinco salarios mínimos. Este es el segundo lío en el que se mete Cristian Copete en menos de seis meses por responder tarde a solicitudes de información.

¿Qué pasó? Mabel Valderrama Perea, exfuncionaria del Concejo, había presentado un derecho de petición para solicitar un certificado de su bono pensional, cuando se desempeñó como auxiliar del Concejo Municipal entre los años 1992 y 1993. Al no recibir una respuesta, interpuso una acción de tutela radicada el 9 de junio. Un mes después, el 10 de agosto, llegó una notificación de desacato al despacho jurídico de la Alcaldía, dando un plazo de un día para dar respuesta a la solicitud.

¿Qué dice la alcaldía? Yancy Margarita Copete Andrade, funcionaria de la Oficina Jurídica de la Alcaldía, manifestó que en ese momento se dio la respuesta. “El día 11 de agosto le di respuesta a la peticionaria quedó superada la contestación al derecho de petición, a la acción de tutela y por supuesto, al desacato. Pero para nuestra sorpresa, recibimos el 12 de septiembre la sanción del Juzgado”, dijo. Copete Andrade piensa que hubo un problema en la oficina del juzgado, por lo que no llegó la respuesta de la Alcaldía. La funcionaria volvió a enviar los documentos y la evidencia de que se dio la respuesta en el mes de agosto.

No es la primera vez: En marzo de este año una jueza del el Juzgado Promiscuo Municipal de Tadó también ordenó el arresto del alcalde Cristian Copete durante cinco días por no acatar la orden de reintegrar al trabajador Yassin Ricardo Copete Gómez en el Archivo Municipal. Copete Gómez había sido despedido sin justa causa y había instaurado una tutela que no fue respondida por la Alcaldía. Al no recibr una respuesta a tiempo, la jueza estableció el desacato. Sin embargo, una semana después, la jueza anuló la orden de arresto, al comprobar que el trabajador sí fue reintegrado al cargo de forma extemporánea.

Docentes y directivos de la sede El Esfuerzo de la I.E. Nuestra Señora de la Pobreza, que está ubicada a las afueras del barrio Reinaldo y a la que asisten unos 80 estudiantes, denunciaron que personas desconocidas intentaron entrar a las instalaciones del colegio: encontraron los candados dañados, con signos de haber sido forzados con varillas.

No es un problema nuevo: Miriam Cuesta, psicorientadora de la institución asegura que también han dañado las puertas y los techos. También, en otras ocasiones, se han llevado muebles y material didáctico. Lo más preocupante es que los responsables podrían ser personas del mismo barrio. “Hemos ido a algunas casas y nos hemos encontrado con pupitres de la escuela. Estamos preocupadas porque no vemos sentido de pertenencia”, dice.

¿Qué dicen las madres de familia? María Yurley Mosquera, madre de familia, opina que la falta de rejas alrededor de la sede hace que sea más fácil que la gente entre a la institución “Los niños mayores vienen a jugar a la cancha, dañan los candados, entran a los salones y los dejan abiertos”, agrega.

¿Qué dice la alcaldía?: Desde la secretaría de Educación municipal no hay soluciones. Tadó es un municipio no certificado y depende de la Secretaría Departamental de Educación para la contratación y asignación de personal de seguridad en los colegios, pero la dependencia no tiene recursos para este rubro. Así lo confirmó Michael Mosquera, coordinador de Salud y Educación de Tadó: “el Secretario (departamental) dice que a nivel nacional no le envían la plata suficiente para que se contrate durante todo el año”.

¿Entonces? Con el fin de fortalecer el sentido de pertenencia con la institución, Beatriz Garcés, docente de la sede principal, propone realizar una asamblea con toda la comunidad educativa y los habitantes del sector y una toma sectorial acompañada de carteleras alusivas al cuidado de la escuela y buen uso de sus enseres. No obstante, piden que se envíe un vigilante cuanto antes y que se instale una reja en el colegio.

La mayoría de los tadoseños y tadoseñas coinciden en que el balance de las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Pobreza es positivo. Los bundes, las misas, la muestra de platos tradicionales, las comparsas y los desfiles se desarrollaron en completa calma. La gente destacó la gran cantidad de personas que participó en los eventos que se realizaron entre el 26 de agosto y el 9 de septiembre, y resaltó la presencia de turistas de otras partes del departamento.

¿Qué dijo la gente? “No hubo ninguna pelea, eso me gustó mucho. Una prima vino de Quibdó y otra de Medellín, ninguna quería perderse el bunde de San Pedro”, destacó Emily Mosquera.

Un dato curioso: este año se conmemoraron los 295 años de la gesta libertaria del Rey Barule, quien luchó por la libertad de las personas esclavizadas en Tadó.

Lo que sigue: durante los próximos meses se celebrarán otras fiestas tradicionales en el departamento. Durante estos días se celebran las fiestas patronales de Istmina en honor a Nuestra Señora de Las Mercedes y en octubre tendrán lugar las tradicionales fiestas de “San Pacho” en Quibdó en honor a San Francisco de Asis.

Desde las 8 de la noche, los y las tadoseñas podrán disfrutar del concierto con el que finaliza la celebración de las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Pobreza. Este concierto agregó un día más de celebración, pues usualmente termina el 8 de septiembre, con el tradicional desfile en honor a la virgen.

Será en el parque principal Rey Barule y los artistas invitados incluyen al salsero dominicano Mickey Taveras, al cubano Tirso Duarte y al cantante de vallenato Erick Escobar. También harán presencia Luis Cueto, Johnsy y DJ F Mix, entre otros.

¿Cuál es el balance? Después de tres años de pausa por la pandemia del COVID-19, los y las tadoseñas han salido a las calles a disfrutar de los eventos que incluyeron desfiles, bundes, comparsas y otras celebraciones. “Hace tres años no veíamos esto. Las fiestas han estado buenas, las hemos gozado y estamos prestos a seguir disfrutando, ya he estado en tres bundes. Tengo muchas expectativas del concierto, hace rato no voy a uno, pero por la talla de los artistas sé que va a estar muy bueno”, dice Claudia Martínez. Este movimiento ha sido bueno para los comerciantes porque han aumentado sus ventas. “Estas fiestas han sido muy buenas para nosotros, ayer (el día del desfile) fue el mejor día, espero que hoy también sea bueno”, dice una vendedora de comidas rápidas del parque Rey Barule.

El Centro Nacional de Memoria Histórica publicó esta semana un informe en el que confirma las alianzas de los paramilitares del Bloque Pacífico de las AUC con políticos, comerciantes, mineros e integrantes de la fuerza pública en la subregión del San Juan. Los habitantes de esta zona sufrieron desapariciones forzadas, violencia sexual, asesinatos selectivos y desplazamientos forzados.

Este documento es el resultado de 64 entrevistas a exmiembros de las autodefensas en esta región que hacen parte del mecanismo no judicial de contribución a la verdad que no cometieron graves violaciones a los derechos humanos; entrevistas a 69 víctimas y organizaciones territoriales y documentos como sentencias de Justicia y Paz y archivo de prensa local y nacional.

El lanzamiento del informe: El evento de lanzamiento fue en Istmina y Quibdó el 6 y 7 de septiembre, respectivamente, en el marco de la Semana por la Paz. Contó con la participación de organizaciones de víctimas y sociales del departamento, la Diócesis de Quibdó e Istmina - Tadó, la Comisión Vida, Justicia y Paz, algunos consejos comunitarios, la comunidad académica de la Fundación Universitaria Claretiana y los medios de comunicación locales que hicieron parte de los talleres de memoria histórica y de validación.

Las conclusiones: El informe retoma una sentencia del Tribunal Superior de Medellín que detalla cómo fue la llegada de los paramilitares al territorio con el objetivo de contrarrestar el accionar de la guerrilla. Para el caso de Tadó los mineros y grandes comerciantes se reunieron con Doble Cero en el restaurante “Asados El Camino”, en Quibdó, para crear un grupo paramilitar que actuará en el municipio, así como en Istmina y Condoto.

El informe concluye también que el objetivo del grupo paramilitar era controlar y vaciar el territorio, pero pasando “de agache” o camuflado a nivel nacional. El grupo cometió crímenes atroces que recuerdan en Tadó. “Por los años 95 y 96 fue una cosa terrible. En el 96 yo era secretario General y de Gobierno de Tadó y a los jueces y fiscales les daba miedo la situación y me mandaban a mí a levantar a los muertos. Vi varias masacres. En el 97 me tocó levantar en la vía de Pueblo Viejo a Manungarrá me tocó levantar siete cadáveres, todos muertos a bala con tiros de gracia. Y como a la semana me tocó por aquí en una finca cercana al casco urbano el levantamiento de tres cadáveres. Por la misma época me tocó levantar tres cabezas de una baranda del puente de Playa de Oro”, recuerda Hermes Sinisterra, exfuncionario e historiador local.

Espere una ampliación de este tema en nuestra próxima publicación.

Desde las 6:00 de la mañana de este viernes, la comunidad del corregimiento de Guarato tiene bloqueada la vía Tadó-Pereira para exigirle a Invías y a Ingevías que cumplan las obras acordadas con el consejo local del corregimiento.

Qué piden: las solicitudes están consignadas en un pliego de peticiones publicado el sábado pasado, que incluyen tres puntos principales: el incumplimiento a las afectaciones por la intervención de la vía, la aclaración de una supuesta falsificación de firmas en las actas de vecindad y la terminación de los trabajos en el corregimiento (terminación de barandas, revisión de gaviones, trabajo en la iglesia, adecuación de terreno, arreglo de tuberías de abastecimiento de agua, pasos para tuberías de abastecimiento, arreglos de tapas, caseta comunal).

Qué dicen las autoridades: una funcionaria de la alcaldía aseguró que la administración no tiene capacidad para mediar con la comunidad. “Nosotros no tenemos nada que ver con el paro, eso directamente con Ingevias e Invías. El alcalde intentó negociar con ellos para permitir el paso de los instrumentos para el concierto, pero la comunidad dijo que solo abrirían la vía si la empresa y la agencia iban a dialogar con ellos”.

Un grupo de líderes del corregimiento de Conejo, en Fonseca, publicó un video esta semana denunciando su rechazo a los estudios de exploración de minerales que está adelantando la empresa canadiense en el territorio. Los denunciantes aseguran que la empresa lleva a cabo un proceso de consulta previa con la comunidad afro, pero, deja por fuera a la mayoría de la población.

Qué está pasando: los habitantes de este corregimiento se enteraron hace seis meses que la minera canadiense Max Resource Corp. iba a iniciar un proceso de estudio, exploración y posible explotación de minerales como cobre y plata en la zona. Ahora, cuando los estudios de exploración se están adelantando, la comunidad asegura que la empresa no ha convocado a la gente y tampoco ha dejado claras las afectaciones que podría tener esta mina en el territorio, o si podría haber desplazamientos. “Ellos no han querido convocar al pueblo a una plaza pública para socializar el proyecto. No hemos tenido conocimiento en qué consiste, qué van a hacer y a qué acuerdos llegaron con el consejo comunitario afro”, dice el líder social Deiver Guerra.

La polémica: la compañía en este momento adelanta un proceso de consulta previa con el consejo comunitario afro del corregimiento, ya que este proceso sólo puede llevarse a cabo con comunidades étnicas (afro, indígenas, raizales, palenqueras y Rom) a las que un proyecto, en este caso minero-energético, afecte directamente su territorio o su forma de vida. Sin embargo, los y las líderes insisten en que todos los habitantes deben enterarse de lo que está pasando. “El hecho de que ellos tengan las facultades de hacer la consulta previa con las comunidades afro, no quiere decir que el pueblo no tenga derecho a saber. Los consejos comunitarios no están conformados por 5.000 habitantes que tiene el corregimiento”, puntualiza Guerra.

Un agravante: además de la exploración de la minera canadiense, el corregimiento podría verse afectado por otro proyecto minero de extracción de carbón dela compañía turca Best Coal Company (BCC) en Cañaverales, un corregimiento vecino, ubicado en San Juan del Cesar. “La explotación de carbón sucedería en Cañaverales, pero el botadero de todos esos materiales estériles quedaría en nuestro corregimiento, esto también nos afectaría directamente”, comenta Deiver Guerra.

Qué dice la gente: “La Guajira tiene la experiencia del Cerrejón, una mina que ha explotado como centro y sur en el departamento con consecuencias como el desplazamiento de poblaciones, la destrucción de ecosistemas, contaminación del ambiente, salud y habitantes; es suficiente experiencia para que no se repita en otros territorios”, indicó Benedicto González, Firmante del Acuerdo de paz del AETCR de Pondores.

Más de 9.000 estudiantes de las instituciones educativas de 12 municipios no certificados de La Guajira estuvieron sin transporte toda la semana. La Gobernación decidió interrumpir la adjudicación del nuevo contrato hasta que la Fiscalía determine la veracidad de uno de los documentos presentados por una de las empresas oferentes, Transportes Relaturg.

El contexto: El lunes 5 de septiembre se dio por terminada la ampliación del contrato que tenía la Gobernación con el operador Unión temporal Elkajuluin, que desde 2019 proveía el transporte escolar a los estudiantes en los municipios no certificados. Para el proceso de licitación del nuevo operador se presentaron dos empresas, Transportes Relaturg y Transporte Sensación. Pero mientras se corrobora la veracidad de los documentos presentados por las empresas, los y las estudiantes están varados.

Qué dice la gente: Fonseca es uno de los municipios afectados, por lo que algunos estudiantes han tenido que caminar largas distancias o pagar otro tipo de transporte para llegar a los colegios. “Me ha traído dificultad. Yo trabajo y me toca esperar para mandar a mi hijo para poder irme a trabajar. Me toca esperar cola para mandarlo de La Laguna para El Hatico, o si no se va a pie con unos compañeros que son más grandes que él”, cuenta Ingris Vergara, madre de un estudiante de la Institución Educativa Agroambiental José Pérez.

Qué sigue: el jueves 8 de septiembre el gobernador encargado de La Guajira José Jaime Vega se reunió con la Asociación de Docentes de La Guajira (Asodegua) y la Asociación de Rectores de La Guajira para escuchar las solicitudes y tomar medidas temporales mientras se soluciona la adjudicación del contrato del nuevo operador. Una de las soluciones temporales planteadas incluye volver a las clases virtuales.

“Esperamos que el gobierno departamental le cumpla a los estudiantes de los doce municipios que requieren el transporte escolar, que este servicio sea oportuno, con vehículos seguros, donde su personal sea responsable”, manifestó Asodegua en un comunicado.

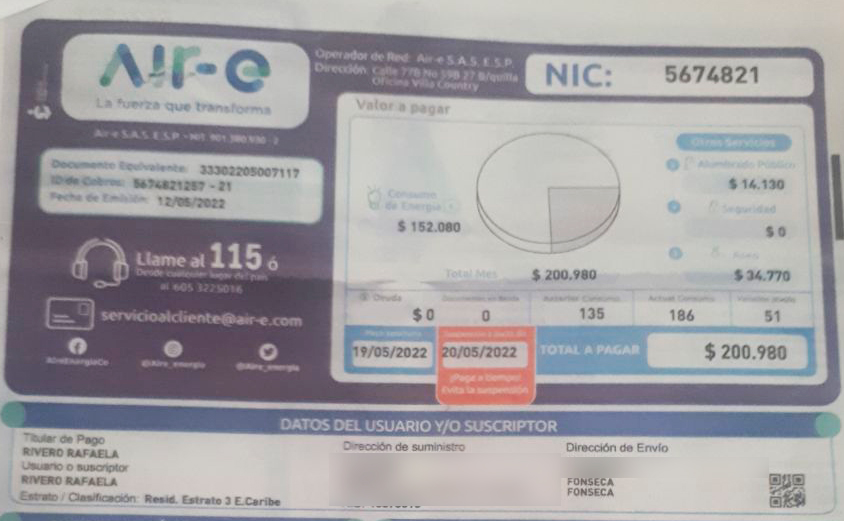

Desde hace cuatro meses, los usuarios de Air-e han visto un aumento de entre el 15 por ciento y el 20 por ciento en las tarifas de la energía de los hogares y hasta un 50 por ciento en las de los locales comerciales. Este aumento afecta especialmente a las personas más vulnerables, que no pueden pagar.

El contexto: Esta semana, el Ministerio de Minas y Energía anunció el Pacto por la Justicia Tarifaria, con el fin de encontrar soluciones a corto y mediano plazo a los aumentos de las tarifas. Anunció que está llevando a cabo conversaciones con las dos empresas comercializadoras de energía, Air-e y Afinia, que operan en los departamentos de Córdoba, Sucre, Cesar, Magdalena, Atlántico y La Guajira. También indicó que se revisará la regulación de las tarifas de energía junto a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios y el Ministerio de Hacienda, con el fin de que sean estables y más asequibles.

Qué dice la gente: “Estoy aterrada por los altos costos que viene presentando la empresa Air-e. Tengo una casa arrendada en el barrio Las Flores, que habitamos unos 16 días en total. Tenemos una nevera y cuatro abanicos, que permanecen apagados durante el día. Iniciamos pagando $80.000 hace 5 meses y en estos momentos estamos pagando $ 290.000. Le pedimos explicación a la empresa y siempre dicen que ese es el costo de los vatios”, dice Maidelin Martínez.

Eliza Vizcaino, administradora de la Tienda La Estrella, ubicada en el centro de Fonseca cuenta que además los bajones de energía le han dañado varios electrodomésticos. “Se nos han dañado varias neveras por la inestabilidad del servicio. Hace 4 meses estábamos pagando de 800 a 900 mil pesos, lo que era manejable, pero en este momento estamos pagando de 3 a 4 millones de pesos y además nos cobran $ 300.000 y $400.000 por alumbrado público un servicio que no prestan, porque todo está oscuro por las noches en la calle”, comenta.

Qué va a pasar: “En el corto plazo, se está considerando la posibilidad de elegir un indicador económico más favorable que reduzca el impacto negativo en la tarifa. Para el mediano plazo, estamos construyendo un indicador específico para el sector eléctrico que nos permita lograr la justicia tarifaria en el país”, dijo la Viceministra de Energía, Belizza Janet Ruiz Mendoza.

El sábado 3 de septiembre se llevaron material didáctico de la sede el Carmen de la institución educativa Ernesto Parodi Medina. El otro hecho se presentó el jueves 8 de septiembre en la sede Calixto Maestre, de la misma institución. Se robaron muebles, equipos y utensilios de cocina, afectando a más de 300 estudiantes que reciben los alimentos en el colegio.

¿Qué dice la institución? La coordinadora de la sede, Olga Olmedo Larrazabal, manifestó que nadie les da una solución efectiva. "Ya no sabemos a quién acudir para que nos puedan resguardar la seguridad de la institución, nos encontramos indefensos por los múltiples robos que mensualmente se realizan y no es una problemática sólo nuestra si no de todas las instituciones del municipio”.

Por su parte Katrin Bolaños, jefa de prensa de la Secretaría Departamental, asegura que la inestabilidad gubernamental había retrasado todos los procesos, pero que esta semana se logró la contratación de empresa de vigilancia y servicios generales. “La próxima semana se estarán asignando las demandas de cada institución", dijo la funcionaria.

La forma cómo los y las jóvenes se acercan a la sexualidad en San Juan del Cesar es un reflejo de lo que no funciona con la educación sexual en el país. En los colegios, el tema está a cargo de los psicoorientadores -mujeres, en su mayoría- quienes tienen poco tiempo para dedicarle a este tema; no existen programas de formación para que los maestros y docentes se capaciten y logren derribar sus propios prejuicios; y, finalmente, en la mayoría de las familias sigue reinando la idea de que hablar de sexo incentiva a los adolescentes y jóvenes a tener relaciones sexuales. Todo esto lleva no solo a que muchos resuelvan sus dudas en internet y comiencen a tener relaciones sexuales llenos de temor, sino tener problemas de confianza y autoestima.

"En mi casa no se habla de estos temas, las dudas que me surgen, normalmente yo investigo en Google. También le pregunto a mis amigas. De hecho sí me estoy cuidando pero porque hablé con una amiga y ella me explicó lo que debía hacer", dice Eoris Vázquez, de 23 años.

Abrir la conversación

Consonante habló con varios jóvenes del municipio para entender el panorama de la educación sexual. Siete adolescentes y jóvenes fueron entrevistados, y 31 respondieron de manera anónima un sondeo de opinión enviado a través de Whatsapp (para consultar el formulario enviado haga clic aquí). Al igual que Eoris, Armando Manjarrez, de 24 años, no recuerda haber tenido una educación sexual, ni en su casa ni en el colegio. “Solamente tuve una conversación con mi papá cuando tenía alrededor de 14 años y él solamente me decía que me pusiera preservativo y que si no lo usaba, existía una pastilla que se llamaba pastilla de emergencia, de ahí para allá todo lo he aprendido yo desde mi parte y soy consciente de que debo cuidarme”, cuenta.

“Solamente tuve una conversación con mi papá cuando tenía 14 años y él solamente me decía que me pusiera preservativo y que si no lo usaba, existía una pastilla que se llamaba pastilla de emergencia”

Armando Manjarrez, 24 años

La mayoría de los adolescentes coincidió en que la educación sexual que ha recibido en los colegios y las casas ha sido superficial. Es decir, tuvieron algunas charlas en las que les hablaron de cómo prevenir embarazos y enfermedades de transmisión sexual, pero estas no hicieron parte de un proceso diseñado para que ellos y ellas realmente conocieran sus cuerpos y evacuaran todas sus dudas frente al tema. Fueron espacios esporádicos y poco efectivos para resolver sus preguntas.

“Solamente presencié una charla de educación sexual en octavo grado, de ahí en adelante no se volvieron a tocar estos temas”, cuenta Izamar Díaz, consejera de juventudes del municipio. Y agrega “Tal vez se haga alusión a este tema en forma de chiste, pero muchos piensan que esos temas no se deben tocar y no hay una buena comunicación donde los jóvenes manifiesten sus dudas y hablen ampliamente y en confianza”. Por su parte, Andrea, una estudiante de 14 años, dice: “nos han hablado cómo se puede prevenir un embarazo, los riesgos que eso puede traer, pero no llegan a explicarnos a fondo las consecuencias que puede traer tener relaciones a temprana edad”.

Johanna Blanco, psicóloga y coordinadora del programa de educación integral de la sexualidad del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Colombia, sostiene que una búsqueda en Internet no reemplaza la formación que se debe dar en los colegios y los hogares. “Ellos pueden acceder a información, pero la familia y la escuela tienen que brindar formación. El conocimiento científico es información, y las actitudes, las habilidades, las competencias, la toma de decisiones, el autoconocimiento, la empatía y el sentido crítico son formación. Esto no se desarrolla leyendo un artículo en Google”, afirma.

"El conocimiento científico es información, y las actitudes, las habilidades, las competencias, la toma de decisiones, el autoconocimiento, la empatía y el sentido crítico son formación. Esto no se desarrolla leyendo un artículo en Google”

Johanna Blanco, coordinadora del programa de Educación Integral en Sexualidad del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Colombia

Según Blanco, buscar la información adecuada, comparar fuentes de información y hacer un uso seguro de las redes es algo que se aprende en el colegio. Pero de este tema, aunque hace parte de la educación sexual, tampoco se habla. “Cuando no se tienen estas habilidades y además no se tiene supervisión parental, se corre el riesgo de encontrarse con páginas pornográficas o ser víctimas de delitos sexuales”, advierte.

Para Johanna, si bien hablar con amigos y usarlos como fuente de información hace parte esencial de la socialización durante la adolescencia, al estar en el mismo momento de la vida, “con las mismas preguntas, con las mismas inquietudes, lo que hace es perpetuar malos conocimientos o creencias”, dice.

Los problemas

Para entender qué está pasando en San Juan, es importante tener presente que en Colombia la educación sexual es obligatoria. Existen varias leyes, decretos y sentencias de la Corte Constitucional que la reglamentan y dejan claro que este tema es de vital importancia para el desarrollo de los adolescentes. Por ejemplo, la Ley General de Educación de 1994 establece la obligatoriedad y aclara que la educación sexual debe ser impartida de acuerdo a las necesidades físicas, emocionales y afectivas de los estudiantes de acuerdo con su edad.

Por otro lado, el Decreto 1860, también de 1994, ordena que la educación sexual debe hacer parte del proyecto educativo institucional y debe atravesar el currículo académico. Es decir, la educación sexual debe ser parte de la cotidianidad de las instituciones educativas. Y está la Ley 1620 de 2013 que indica que la educación sexual debe ser integral. En otras palabras, reconoce que la educación sexual va más allá de prevenir embarazos o enfermedades de transmisión sexual y que es fundamental para que los jóvenes desarrollen sus personalidades.

Blanco dice que el marco legal de la educación sexual en el país es uno de los más robustos de América Latina. “Estas leyes permiten entender que la sexualidad hace parte de la identidad y de la formación de todas las personas y que también es un elemento que contribuye a la prevención del embarazo en la adolescencia y a violencias basadas en género”, dice. Pero aclara que todavía existen muchos obstáculos a la hora de implementar estas leyes. “Esto requiere una voluntad política y una inversión económica importante, porque de aquí a que aterrice en las escuelas, en los centros de salud y en las familias, implica grandes esfuerzos'', reconoce.

Consonante puso la lupa en el caso de San Juan del Cesar para explicarle, con ejemplos, las barreras que existen:

1. En los colegios: personal recargado y poco capacitado

En San Juan del Cesar hay siete instituciones educativas con bachillerato: seis públicas y una privada. La mayoría solo tiene un psicoorientador o docente orientador para acompañar los procesos académicos y psicosociales de los estudiantes. Esto incluye, por ejemplo, implementar un programa de educación sexual. Pero esta es tan solo una tarea más en su larga lista de responsabilidades que incluye atender los casos de matoneo o bullying, estar pendientes del gobierno escolar y hasta atender consultas psicológicas de las familias de los estudiantes, entre muchas otras tareas que les asignen los rectores.

Por eso, el primer obstáculo para que los colegios puedan cumplir con lo que manda la ley es el personal. Existe una desproporción entre el número de docentes orientadores y el de estudiantes. Para Mariana Sanz de Santamaría, directora y fundadora de Poderosas Colombia, una onegé que busca reforzar el poder de decisión de adolescentes y jóvenes entre los 13 y 20 años de edad y promover la formación en Educación Integral para la Sexualidad (EIS), la carencia de personas preparadas para tratar estos temas en las instituciones educativas es evidente. Es un problema generalizado.

“En Colombia tenemos una cifra de un orientador por cada 1.000 estudiantes y esto puede llegar a ser un orientador para cada 2.000 estudiantes en la zona rural. A esa persona le toca resolver otras situaciones en la institución, entonces le queda muy difícil dar una buena clase de educación sexual”, dice Sanz de Santamaría.

“En Colombia tenemos una cifra de un orientador por cada 1.000 estudiantes y esto puede llegar a ser un orientador para cada 2.000 estudiantes en la zona rural. A esa persona le toca resolver otras situaciones en la institución, entonces le queda muy difícil dar una buena clase de educación sexual”

Mariana Sanz de Santamaría, directora Poderosas Colombia

Liliana Amaya Díaz, docente orientadora desde hace 23 años en la I.E. Maria Auxiliadora, tiene que sortear múltiples responsabilidades todos los días. Amaya Díaz debe acompañar a los 980 estudiantes que asisten a primaria y bachillerato en la institución. Entre sus responsabilidades está implementar un plan transversal de educación sexual. Para hacerlo, se reúne cada cierto tiempo con los docentes y evalúa la posibilidad de incluir algún tema relacionado con sexo y sexualidad en el currículo académico. “Por ejemplo, la profesora de biología sabe que en octavo se ven las enfermedades de transmisión sexual; el profesor de matemáticas me puede ayudar con las estadísticas de los embarazos adolescentes y el de ética puede hablar de los roles de género'', explica.

En teoría, distribuir los temas a tratar entre diferentes docentes y grados logra que el sexo y la sexualidad atraviesen la vida académica de los jóvenes. Y es que la educación sexual debe ser transversal. Johanna Blanco dice que el modelo de transversalidad es el más sostenible a largo plazo y el más efectivo para entender la sexualidad en todas sus dimensiones. “Desde todas las áreas se pueden analizar todos los elementos de la sexualidad, los físicos, emocionales y cognitivos y tener una comprensión mucho más compleja de la sexualidad que no se limita a lo biológico”, cuenta.

Pero este abordaje choca con una barrera generacional y cultural. Liliana cuenta que algunos maestros de la institución no se sienten cómodos a la hora de hablar con sus estudiantes sobre algunos temas. “Tenemos profesores de 65 años, y les queda difícil hablar sobre la población LGBTI, por ejemplo”. En estos casos, dice, los maestros le piden ayuda y ella organiza una campaña o activa una ruta.

Por eso, para integrar a los maestros y maestras en la educación sexual se necesita una transformación en la práctica del docente, del lenguaje que usa, de los ejemplos que aplica. “Si esto no pasa primero por su piel, por su mente, por sus creencias, por la forma en la que se relaciona con su pareja y con sus colegas pues no va a poder brindar una educación sexual coherente. De nada nos sirve un gran proyecto, si luego el profesor en clase hace un comentario homofóbico”, dice Johanna.

2. El silencio reina en las casas

La mayoría de los jóvenes que Consonante entrevistó para este artículo dijo que no habla de sexo y sexualidad con sus padres y madres. ¿La principal razón? La falta de confianza. “Para los padres es un tabú hablar sobre eso con sus hijos y con alguna otra persona cuando ellos están presentes, seguro que les debe de dar pena”, dice Lelibeth Brito, una joven de 24 años. El tabú alimenta el silencio que existe en el pueblo.

Otro joven de 19 años que respondió el formulario enviado por Consonante, dijo que nunca ha hablado de este tema con sus padres. “Mi madre dice que eso ya lo aprende uno en el colegio”, afirma.

Para Mariana Sanz, el principal motivo por el que no se habla de sexualidad en las casas, es porque muchos padres y madres tampoco recibieron una buena educación sexual. Algunos, ninguna. “Ellos tampoco fueron educados en derechos sexuales y reproductivos y hay una resistencia muy fuerte por parte de los acudientes. Ante la falta de educación, la reacción natural es tener miedo”, asegura. Johanna Blanco coincide. “No importa la condición socioeconómica, la región del país, no hablan de sexualidad porque les da pena, les da temor, les da vergüenza, no saben cómo, en qué momento ni a qué edad hablarle a sus hijos”, cuenta.

La poca formación que se tiene en las familias, produce, de acuerdo a Johanna Blanco, dos consecuencias. La primera es que no desarrollan las suficientes habilidades comunicativas para establecer un diálogo horizontal, respetuoso y genuino con sus hijos e hijas. “¿Qué significa hablar con los hijos? ¿Yo hablo y tú escuchas? ¿O significa dialogar y preguntar también respetando la confidencialidad de ellos y ellas?”, se pregunta.

La segunda consecuencia es que se generan falsas creencias, particularmente la que se tiene de que hablar de sexualidad es incentivar a los jóvenes a tener actividad sexual. Esto es algo que también sucede en San Juan. Ketis Daza, referente de la dimensión de sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos de la secretaría de Salud, dice que las campañas de educación sexual que se lideran desde el municipio también están orientadas a los padres de familia para que ellos sepan lo que se les está enseñando a sus hijos. “Muchos papás piensan que cuando uno les va a hablar de sexualidad es que se va a inducir a los jóvenes a tener relaciones sexuales, es una barrera que hemos tenido. Pero estamos insistiendo en que los padres se eduquen porque entre otras cosas, dentro de la sexualidad también encontramos la violencia sexual y la violencia de género”, cuenta.

Johanna Blanco cuenta que el estudio “Orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad”, liderado por la Universidad de Oxford en 2018 -una guía para la implementación de programas de educación sexual integral dentro y fuera del entorno escolar- indica que cuando se imparte una educación sexual adecuada, sucede todo lo contrario. “Cuando se habla de sexualidad de una manera adecuada, temprana y respetuosa, integral, no solo lo que incluye lo genital, sino todo lo que incluye la sexualidad, se retrasa el inicio de la actividad sexual”, dice.

“Cuando se habla de sexualidad de una manera adecuada, temprana y respetuosa, integral, no solo lo que incluye lo genital, sino todo lo que incluye la sexualidad, se retrasa el inicio de la actividad sexual”

Johanna Blanco

Por eso, en los hospitales insisten en que los jóvenes deben asistir a los servicios de salud acompañados de sus padres, para que ambos puedan resolver dudas y recibir información adecuada. “Es importante que los chicos tengan la seguridad de que sus padres son las primeras personas que los van a orientar, es el núcleo familiar en donde uno debe tener este tipo de charlas, abiertamente, sin tabúes y tener un ambiente de seguridad donde se puedan solucionar estas dudas”, dice Aura León Bayona, médica especialista en salud familiar del Hospital San Rafael.

Una de las consecuencias de que no se hable abiertamente de sexualidad es el aumento de embarazos a temprana edad. “En este momento estamos viendo que en los colegios muchas menores de edad quedan en estado de embarazo y a mí me parece que es por la desinformación”, dice Luis Maestre, estudiante de 11 grado.

Ketis Daza, indica que el año pasado se presentaron 59 casos de embarazos adolescentes. En el colegio María Auxiliadora, se presentaron seis. Liliana Amaya se ha enfocado en el último año en hacerle seguimiento a estos casos, ha estado atenta a los estudiantes y a sus familias y ha intentado vincular a la comisaría de familia y a la Policía de infancia y adolescencia en las rutas de atención que ha creado. También ha diseñado una red de comunicación con otros docentes para saber si una estudiante ha tenido cambios de ánimo o ha dejado de asistir a clases. Sin embargo, las acciones lideradas por la docente son más reactivas que preventivas.

Pero además de los embarazos, la docente ha estado atendiendo casos de abuso sexual y de prostitución. “Hemos solicitado el acompañamiento de la Comisaría de familia y de la Policía de la infancia y la adolescencia para hacer talleres en prevención de riesgos de violaciones. De todas maneras, yo siempre me mantengo en contacto con la familia, mandándoles mensajes”, cuenta.