Unas 600 familias en Juradó (Chocó) han sufrido, en lo que va del año, cuatro inundaciones en sus viviendas a causa de las lluvias. Este municipio se ubica a dos horas y media del mar, y la creciente arrasa con todo: cultivos, animales y parte de las casas construidas en madera.

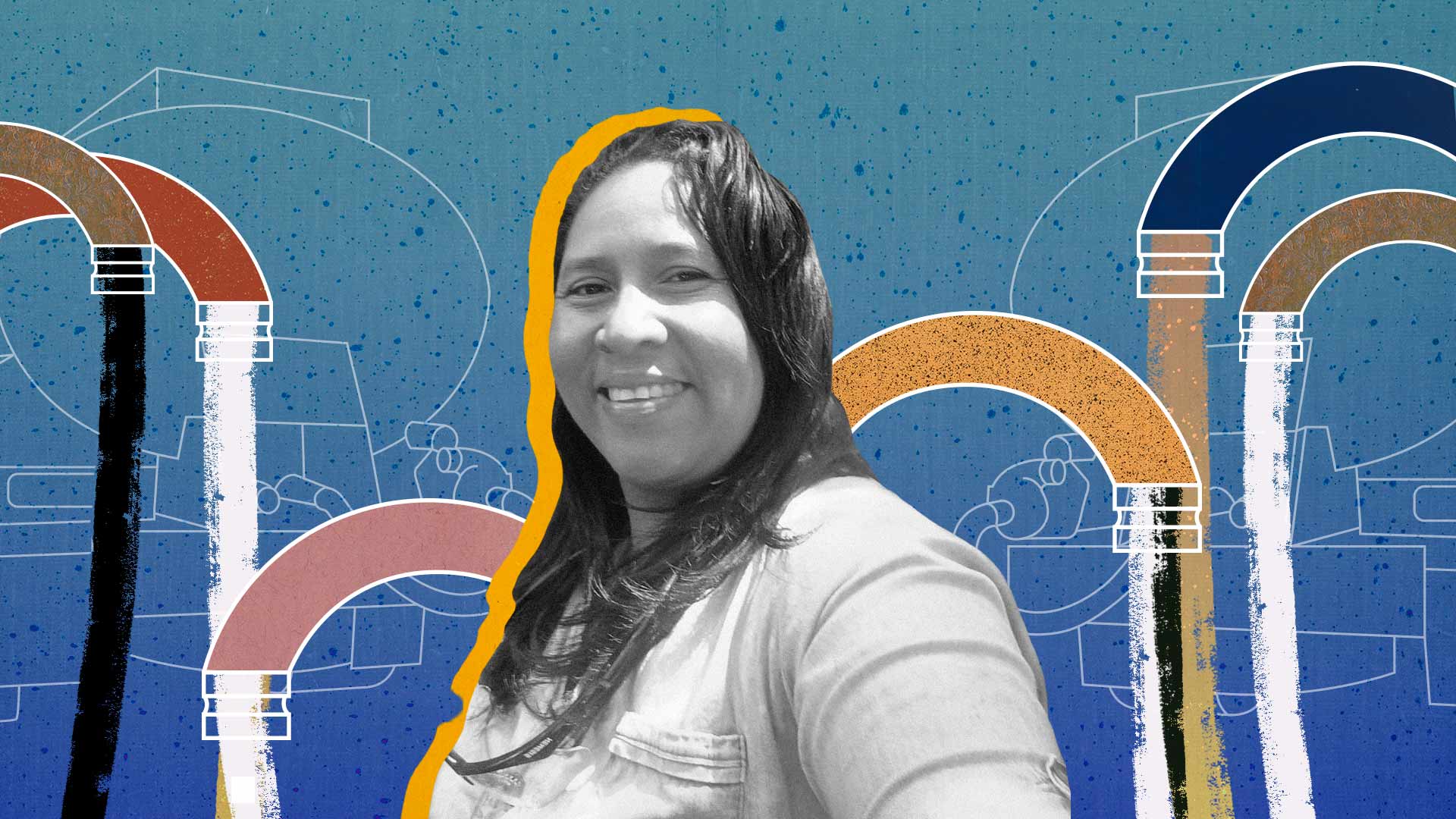

La última emergencia se registró hace tres semanas. Las lluvias taparon la mayoría de las viviendas y el colegio. Murieron cerdos, gallinas y aves. “Esto parecía un pantano, no se podía pasar. Los patios quedaron inundados. Nosotros tratamos de salvar lo que podíamos, pero muchos animales murieron”, recuerda María Morales*, docente desde hace 13 años en comunidades indígenas de la zona.

“La comunidad sufre mucho por las lluvias: se pierden los cultivos y los animales mueren. Las embarcaciones se van abajo por las crecientes súbitas”, agrega la docente. Además de las lluvias, los habitantes también se ven afectados por los vendavales y huracanes, que causan daños en cubiertas y techos.

El estancamiento de agua también lleva a la proliferación de mosquitos y el contagio de otras enfermedades. En esta comunidad, según cuentan, hay niñas que se quejan de la picazón en la piel, brotes e infecciones. Xiomara Acevedo, fundadora y directora ejecutiva de la organización ambientalista Barranquilla +20, explica que los principales problemas de salud son el estrés térmico, las olas de calor, las enfermedades transmitidas por vectores, las infecciones derivadas del agua y del aire contaminado, la desnutrición y trastornos de salud mental.

Por su parte Melissa Abud Hoyos, bióloga y especialista en soluciones basadas en la naturaleza de WWF, advierte también sobre los impactos del cambio climático en las mujeres. “Se debe abordar la biodiversidad, las comunidades y medios de vida. Entre 2023 y 2024 desarrollamos un proceso muy interesante, enfocado en mujeres y cambio climático, en los consejos comunitarios Bajo Mira y Frontera y Acapa, en el departamento de Nariño, para analizar cómo afecta este fenómeno”, cuenta.

En el trabajo con las lideresas de los consejos comunitarios se identificaron que hay impactos directos, como la pérdida de cultivos de pancoger —como se denominan a los cultivos que hacen parte de la dieta y la supervivencia de las comunidades—, daños en la infraestructura de las casas y emergencias por enfermedades por la proliferación de vectores.

Las mujeres en estas zonas viven de recoger la piangua, que es una actividad propia de las mujeres. Se ve afectada la pesca y hay dificultad de acceder a agua de calidad

Melissa Abud Hoyos

Todas estas situaciones, puntualiza la especialista, aumentan la carga laboral de las mujeres quienes además están a cargo del cuidado: “Definitivamente, el cambio climático y la variabilidad van a seguir afectando la vida de las mujeres, su gobernanza, su cultura, sus comunidades y la resiliencia de los ecosistemas como el manglar, que a su vez es una barrera frente a eventos climáticos”.

Desplazados y confinados

En varias zonas de Colombia como La Guajira y Chocó, los niños deben caminar por horas para llegar al colegio. Estos trayectos se ven afectados durante las emergencias climáticas como es el caso de la comunidad de Juradó, en Chocó. “Algunas niñas no alcanzan a llegar a clases porque el río sube y no pueden pasar. Ellas salen de su casa a las 5:30 de la mañana para ingresar a clases a las 8 de la mañana. Nosotras sabemos que le debemos dar una espera a que lleguen si está lloviendo”, cuenta la docente Morales.

“La mayoría de mujeres salen a bañarse o lavar en el río y sucede que en tiempos de sequía ya no encuentran ese río. Les toca caminar más o desplazarse a otra comunidad, lo que puede llevar a riesgos de seguridad”, advierte. En la zona, según alerta la Defensoría del Pueblo, hay presencia del Eln y las Agc (clan del golfo).

La mayoría de mujeres salen a bañarse o lavar en el río y sucede que en tiempos de sequía ya no encuentran ese río

Docente de Juradó, Chocó

Esto mismo ocurre en las comunidades de los consejos comunitarios Bajo Mira y Frontera y Acapo, y en los municipios de Francisco Pizarro y Tumaco, en Nariño, donde la vulnerabilidad es media y alta. La bióloga Melissa Abud Hoyos señala que se ha afectado la educación, la recreación y la cultura: “Ya no pueden estudiar ni participar en procesos de toma de decisiones de su comunidad, de recreación, y de la práctica de su cultura y su espiritualidad. Todo esto se ve interrumpido para poder atender una emergencia”.

Este aislamiento social va unido, recalca Abud Hoyos, a la falta de inversión estatal, planeación de gestión de riesgo y la adaptación en muchos de esos territorios para que las medidas puedan ser sostenibles en el tiempo.

En 2020, según el último informe anual del Internal Displacement Monitoring Center (IDMC), las personas desplazadas internamente por desastres en el mundo fueron 30,7 millones, repartidas en 104 países en todos los continentes. Las causas fueron diversas: 14,6 millones se desplazaron como consecuencia de tormentas, ciclones, huracanes y tifones; 14 millones por inundaciones; 1 millón por incendios; 100.000 personas por desprendimientos de tierras, 32.000 personas por sequías, entre otros motivos. De hecho, el 80 por ciento de las personas desplazadas por el cambio climático son mujeres.

El calentamiento global también afecta la agricultura. “Ya no se puede hacer un cronograma para la siembra como ocurría en el pasado, tampoco para adelantar prácticas agropecuarias. Todo el tiempo es variado, no podemos sembrar porque las plantas se mueren”, dice una líder de la comunidad, que pide reservar su nombre.

“No hay seguridad alimentaria para las mujeres, la niñez y la comunidad en general, porque hoy llueve fuerte y al día siguiente hay sol, lo que daña los cultivos y dificulta mantener una alimentación sostenible”, agrega. Años atrás, los tiempos de sequía iban de noviembre a febrero y los de invierno de septiembre a octubre, pero ahora las comunidades no pueden identificar cuándo habrá sol o lluvia, ni cuándo será el momento adecuado para sembrar o cosechar.

Otro aspecto es el tema cultural. “Para nosotras, el agua es la base central de la vida y es una conexión espiritual. Este proceso está en peligro porque las fuentes de agua ya no se encuentran cerca de las comunidades y se pierde la práctica cultural. Nosotras tenemos en cuenta la fase de la luna para la siembra de plantas, y si esto cambia, los frutos no nacerán”, agrega.

Para nosotras, el agua es la base central de la vida y es una conexión espiritual. Este proceso está en peligro porque las fuentes de agua ya no se encuentran cerca de las comunidades y se pierde la práctica cultural

Líder de Juradó, Chocó

Elizabeth Valenzuela Camacho, directora técnica del Fondo Acción, también advierte que las mujeres y las niñas son la población más vulnerable y más afectada. En 2021 se creó un fondo de acción climática centrado en niños y mujeres, llegando al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina donde se preparó la infraestructura escolar, se construyeron planes de gestión de riesgo, se dotaron escuelas y grupos de kits de respuesta y de emergencia para responder ante el cambio climático.

“En el caso de Providencia hay niños que tienen miedos, temores y angustia por el hecho de que haya fenómenos naturales y huracanes. Algunos recuerdan lo que fue el huracán Iota y tienen presentes esta tragedia”, indica. El fondo también ha llegado a Caquetá, Amazonas y el litoral Pacífico.

“Por los roles que tienen en la economía del hogar, las mujeres son las responsables de la gestión del agua para sus familias. Que el agua sea más escasa y que las cuencas ya no estén cerca implica que a veces deban desplazarse largas distancias. Las lluvias y las inundaciones dificultan que los cultivos y las cosechas se desarrollen de manera regular, lo que pone en riesgo las fuentes de alimento y las parcelas productivas de sus familias”, agrega.

Mujeres, con más trabajo y claves en el conocimiento

Las mujeres asumen una mayor carga de trabajo en las comunidades y se exponen a peligros y violencias al recorrer largas distancias para conseguir agua. Para Xiomara Acevedo, de Barranquilla +20, las mujeres y las niñas enfrentan impactos diferenciados, agravados por desigualdades de género preexistentes: están más expuestas y tienen menos capacidades de respuesta y recuperación ante eventos climáticos extremos. “Esto ocurre porque, entre otras razones, ellas asumen la mayor parte del trabajo de cuidados y recolección de recursos (agua, leña, alimentos), tienen menor acceso a ingresos formales, tierra, crédito y servicios de salud, y están sobrerrepresentadas en los hogares encabezados por mujeres”.

Esto ocurre porque, entre otras razones, ellas asumen la mayor parte del trabajo de cuidados y recolección de recursos (agua, leña, alimentos

Xiomara Acevedo, fundadora y directora ejecutiva de la organización ambientalista Barranquilla +20

“Las regiones con mayor vulnerabilidad climática, y donde esas desigualdades de género se hacen más profundas, incluyen comunidades costeras, poblaciones afrodescendientes y pescadores. Estas son regiones con muchas inundaciones, erosión costera y subida del nivel del mar que ponen en riesgo viviendas, pesca y territorios tradicionales”. Estos territorios se ven afectados por conflictos armados, exclusión y desigualdad.

Angie Hernández, magíster en Cooperación Internacional y gerente de Kupera, organización social enfocada en cerrar brechas de desigualdad energética y económica, indica que las mujeres y niñas en Colombia se ven afectadas por el cambio climático, de forma más profunda y desigual que los hombres, debido a tres factores principales: Los roles de género, la pobreza estructural y, por último, la falta de acceso a recursos productivos y energéticos. Y recalca: “La adaptación al cambio climático será justa cuando las mujeres sean protagonistas de las soluciones y no víctimas de esas consecuencias”.

“Según ONU Mujeres, cuando se aumenta la temperatura o se presentan sequías prolongadas las mujeres rurales dedican hasta un 40 por ciento más de tiempo para conseguir agua y alimentos, lo que reduce sus posibilidades de educación y participación comunitarias. Eso lo vemos en regiones también como la Guajira y el Pacífico, donde se aumentan los desplazamientos por motivos climáticos y en mayores índices de desnutrición infantil. En personas afectadas por desastres naturales, los riesgos de abuso y explotación aumentan debido a la pérdida de vivienda y de redes comunitarias”, puntualiza Hernández.

La experta considera que el cambio climático está generando nuevas formas de desigualdad y conflicto social en Colombia. Entre los retos están la inseguridad alimentaria, el desplazamiento ambiental y la pérdida del tejido comunitario. “Cerrar la brecha de desigualdad climática exige reconocer que la crisis climática no afecta por igual, y que las políticas actuales aún privilegian a quienes más recursos tienen. En Colombia, las comunidades más golpeadas, como las campesinas e indígenas afrodescendientes, son las que menos acceso tienen a energía, agua y participación institucional”, considera. Para ello, propone que las autoridades trabajen en tres frentes: justicia energética, inversión territorial y gobernanza participativa.

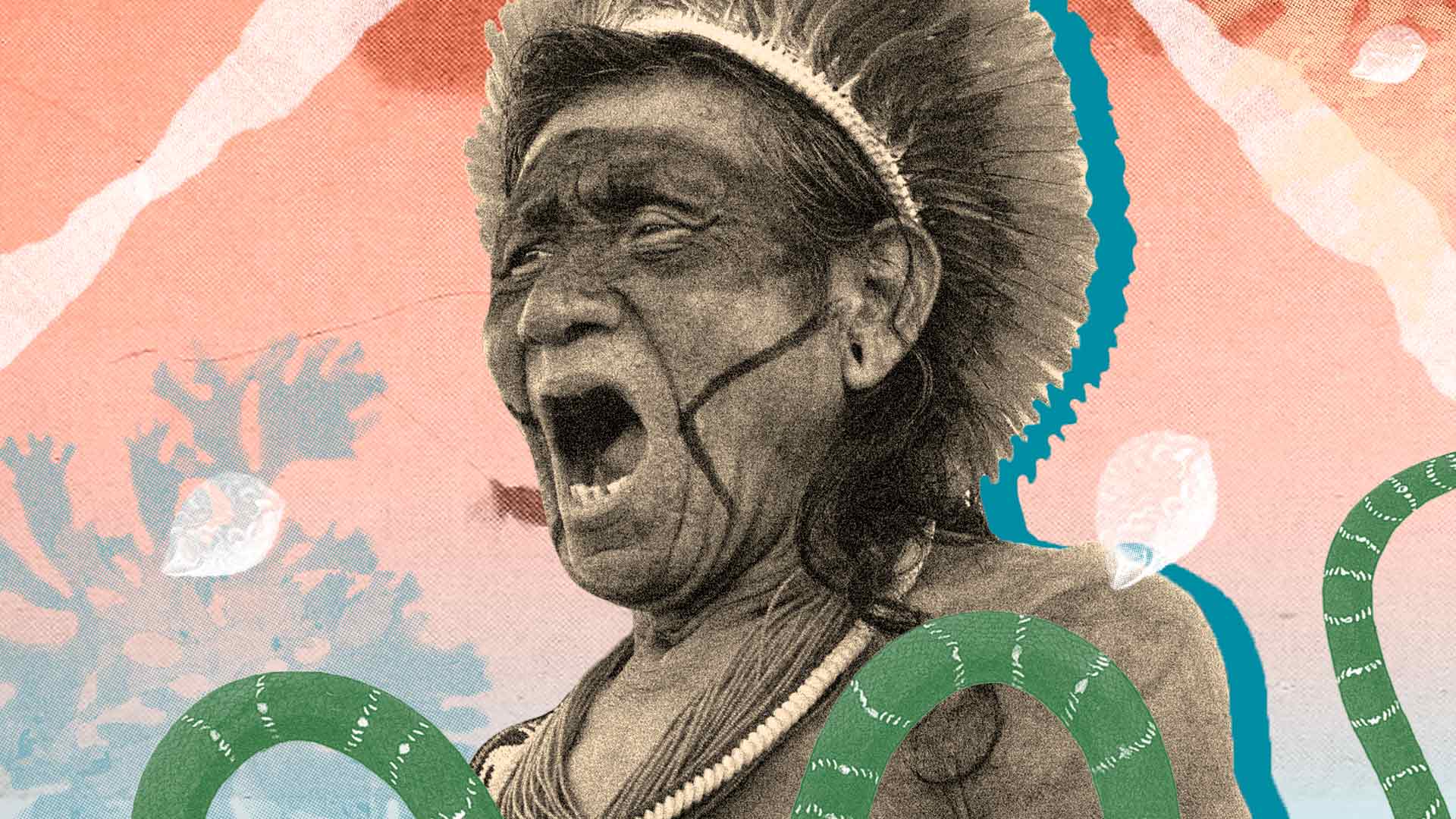

La investigadora Pía Escobar Gutiérrez, coautora del libro Mujeres indígenas y cambio climático, menciona cómo el conocimiento tradicional es un elemento fundamental para enfrentar el cambio climático. “Como muchos otros aspectos de la vida cotidiana de las comunidades rurales, los cambios en el clima y su influencia en las cosechas, la disponibilidad de agua y alimentos, entre otros, hacen parte fundamental de los conocimientos tradicionales”. Según menciona, la diferenciación de roles a partir del género no sólo define las actividades de las que hombres y mujeres se ocupan, sino también la forma en que cada uno se aproxima a la realidad, la entiende, la aprehende y la mantiene o la transforma.

“La transmisión de conocimientos ancestrales y su adaptación a los nuevos tiempos son una herramienta fundamental que permite a estas comunidades la supervivencia material y cultural”, agrega en el documento. En el libro, además, se menciona cómo las principales organizaciones indígenas de Latinoamérica denuncian su vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático, pues habitan los ecosistemas más frágiles del planeta y piden su participación en la construcción de las políticas y programas. Estas alianzas se pueden hacer con comunidades rurales, líderes y organismos de investigación.

Lideresas piden participación en políticas

Una de las principales inconformidades de las comunidades es que las ayudas no son suficientes para mitigar sus necesidades. “Son ayudas de dos meses, y acá nos toca gestionar nuestros cultivos y las dificultades de sembrar. Acá perdemos a nuestros animales, y no nos lo van a regresar. Nos dan un mercado que no es suficiente y no podemos decir que esa ayuda va a solucionar las problemáticas que vamos a recibir a futuro”, agrega una líder indígena de Juradó, en Chocó.

Xiomara Acevedo, de Barranquilla+20, propone que la respuesta a nivel local y departamental sea integral, con un enfoque feminista y diferencial que considere la edad, etnia y contexto rural o urbano: “Las autoridades deben incorporar de forma real el enfoque de género en sus planes de adaptación y gestión del riesgo, con metas claras, presupuestos asignados y mecanismos de rendición de cuentas. También es urgente fortalecer los sistemas de información, generando datos desagregados por sexo, edad y territorio, que orienten decisiones basadas en evidencia”.

Además, Acevedo advierte que durante emergencias se necesita avanzar en sistemas de alerta temprana con enfoque de género, protocolos de evacuación y refugios seguros para mujeres, niñas y personas mayores, así como garantizar la continuidad de los servicios de salud, especialmente los de salud sexual y reproductiva. “Deben priorizarse programas de recuperación económica que empoderen a las mujeres jefas de hogar, apoyando sus medios de vida sostenibles y reconociendo su papel como cuidadoras del territorio. La participación activa y el financiamiento directo a las organizaciones de mujeres, indígenas y afrodescendientes son esenciales para que las respuestas climáticas sean justas y efectivas”, puntualiza.

Elizabeth Valenzuela Camacho, directora técnica del Fondo Acción, plantea que otro campo de acción es incidir en política pública y en el reconocimiento de los derechos o espacios de participación: “El clima está cambiando y se debe hacer una infraestructura adecuada. Falta construir planes de gestión de riesgo y capacitar a los profesores, a los cuidadores y a los niños en cómo prepararse y cómo responder ante emergencias por desastres naturales”, indica.

El clima está cambiando y se debe hacer una infraestructura adecuada. Falta construir planes de gestión de riesgo y capacitar a los profesores, a los cuidadores y a los niños en cómo prepararse y cómo responder ante emergencias por desastres naturales

Elizabeth Valenzuela Camacho, directora técnica del Fondo Acción

Entre las recomendaciones menciona que se necesita infraestructura, plan de gestión de riesgo, kits de emergencia, sistemas de alerta temprana, orientación técnica que permitiría a las comunidades identificar y comunicar a las alcaldías. “Cuando hay desastres naturales se afecta la infraestructura escolar, los niños pierden su derecho a asistir a las escuelas, no hay acceso educativo porque las escuelas se convierten en albergues temporales”, recalca.

Para la bióloga Abud Hoyos, las mujeres son claves para la planeación de iniciativas en sus comunidades: “Ellas son agentes de cambio, conocen bien sus problemáticas y qué mejor que diseñar las soluciones con ellas. Se necesita una participación activa de las mujeres en la planificación y el manejo de su propia comunidad para seguir avanzando en la construcción de capacidades frente al cambio climático”.

Todo lo anterior busca enfrentar la desigualdad: “Si no hacemos nada, esto va a generar brechas enormes y graves problemas. El desplazamiento de las comunidades de sus territorios ancestrales es algo muy grave”.

“Nadie quiere alejarse de aquellos territorios por los cuales se vive y se lucha, y en los cuales se ha esforzado por mantener y conservar”, concluye.