El último informe del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) evidenció la grave situación de control territorial que ejerce el Ejército Gaitanista de Colombia (Egc) en el Chocó. Recolectaron junto a 15 organizaciones sociales del departamento testimonios sobre los impactos del grupo en la cuenca del río Atrato, un territorio que históricamente ha sido escenario de disputa entre distintos actores armados tanto legales como ilegales.

El informe señala que el Egc opera en la cuenca del Atrato mediante dos grandes bloques: el Bloque Central Urabá Juan de Dios Úsuga y el Bloque Jairo de Jesús Durango Restrepo. Ambos funcionan como franquicias, estructurados en subgrupos y articulados con carteles transnacionales del narcotráfico. Su accionar se sostiene gracias a un “portafolio mafioso” que les proporciona financiamiento.

El dinero, aseguran, proviene del narcotráfico, la minería ilegal, cobro de extorsiones, el control de la migración en el Darién, el tráfico de armas, contrabando y “multas” por conductas consideradas contrarias al orden establecido por el grupo. “De igual forma, el Egc instala comercios legales, como tiendas de abarrotes, bares, casinos, entre otros, fijando de esta manera los precios de bienes de la canasta básica y regulando el mercado local”, resalta el informe.

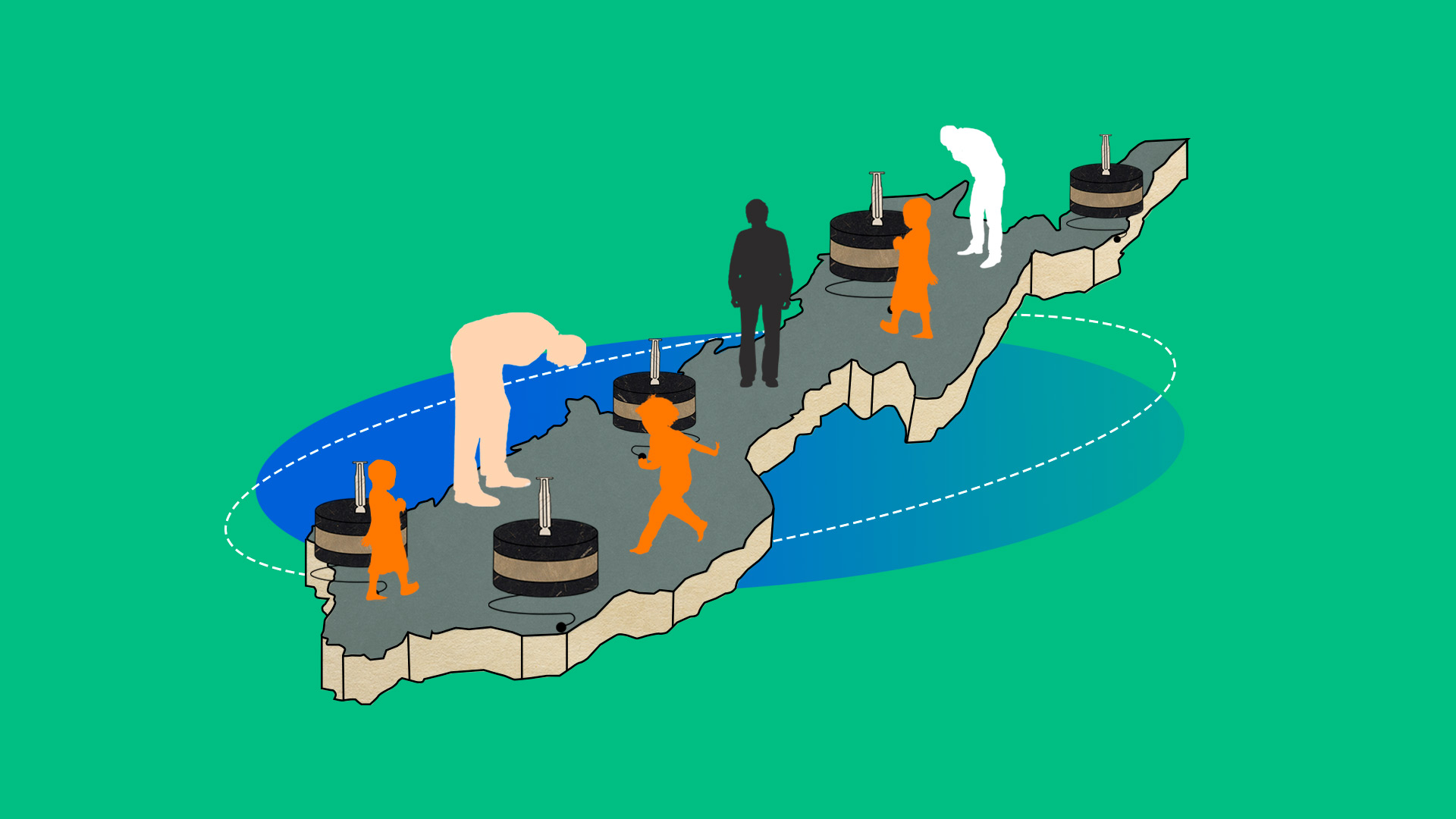

Según datos de la Fundación Pares, el Egc tiene presencia en 316 municipios distribuidos en 24 departamentos del país. Sus integrantes a nivel nacional rondan los 14.000, 3.000 de ellos ubicados solamente en la cuenca del río Atrato. Esto contrasta con una débil presencia de la fuerza pública en el departamento: “Por un lado, por el nivel de vulnerabilidad en el que se encuentra la población y el personal de policía; y por el otro, por la baja capacidad estatal para tener el uso exclusivo de la fuerza armada”.

Según datos de la Fundación Pares, el Egc tiene presencia en 316 municipios distribuidos en 24 departamentos del país. Sus integrantes a nivel nacional rondan los 14.000, 3.000 de ellos ubicados solamente en la cuenca del río Atrato.

Según el estándar internacional de la ONU, debe haber al menos 300 policías por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, de acuerdo con datos de los departamentos de Policía de Urabá y Chocó, once de los doce municipios analizados no alcanzan esa proporción.. “Llama la atención que se reportan más casos de personas que se entregan de manera voluntaria ante las autoridades militares, que las personas capturadas. Esto demuestra que la respuesta estatal no está cubriendo las necesidades de la región, ante el acelerado crecimiento del actor armado”, señala el informe.

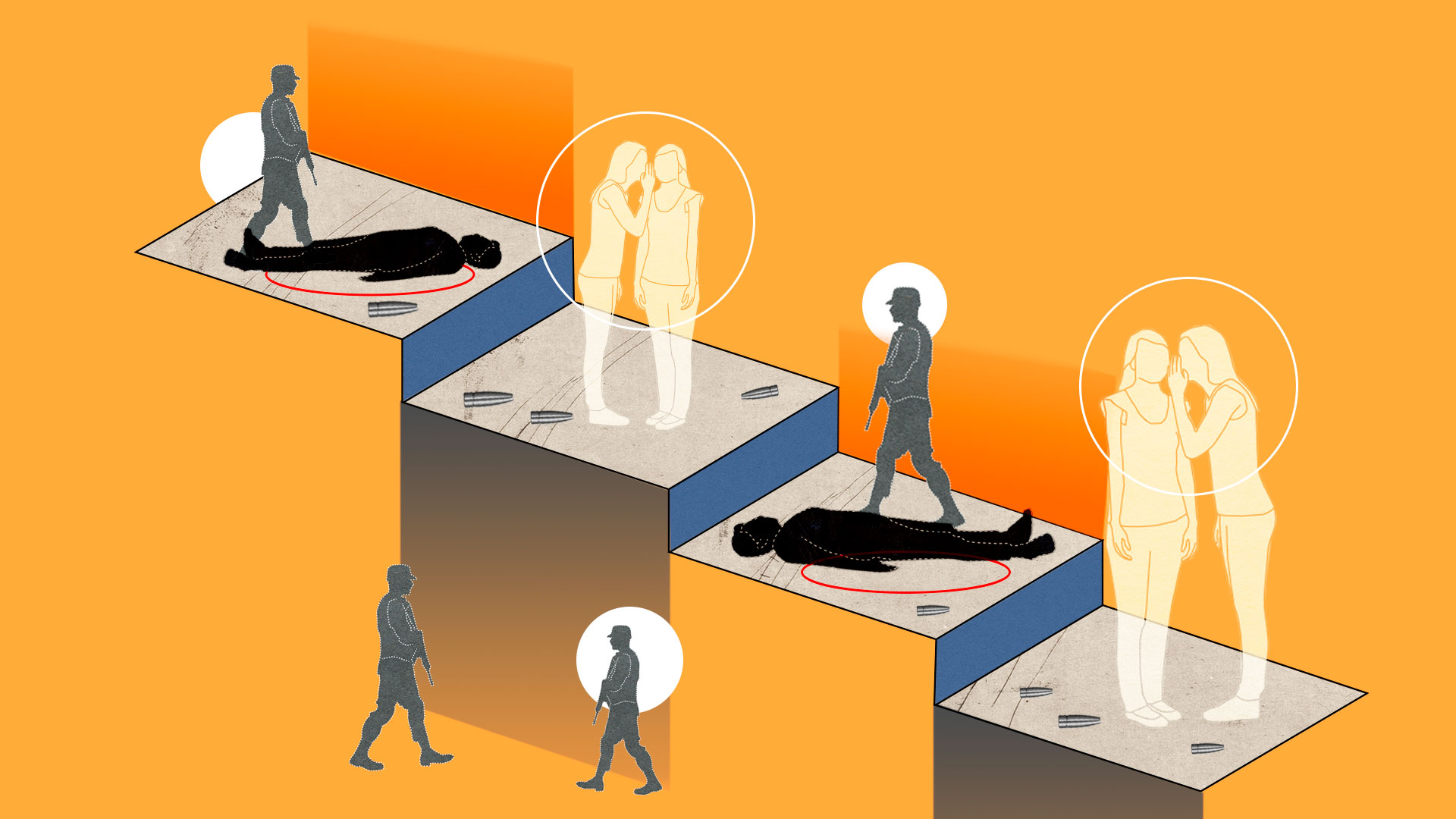

En el medio, como se ha advertido antes, están las comunidades víctimas de reclutamiento forzado, violencia sexual y confinamiento. Este grupo está controlando la cotidianidad de las personas, sus comportamientos, y reprimiendo los procesos organizativos de las organizaciones afrodescendientes, indígenas y mestizas.

“Esto está destruyendo la identidad cultural, social y territorial de esos grupos étnicos, donde se están incluyendo violencias físicas, desplazamiento, imposición cultural y destrucción de formas de vida tradicionales en Chocó”, explica Juan Pablo Guerrero, subdirector de programas y proyectos del Cinep. Consonante conversó con él sobre el impacto de este grupo armado y el papel que está jugando la institucionalidad local en la exacerbación de este conflicto.

Consonante: ¿Por qué es tan atractiva para el Egc la cuenca del río Atrato?

Juan Pablo Guerrero: Lo que nosotros identificamos, en conjunto con otras organizaciones étnico-territoriales del departamento, son varias lecturas: una es la continuidad de una historia de violencia que marcó los años 90, pero que ha perpetrado un modelo de agresión e impunidad ante el cual las comunidades permanecen indefensas.

Incluso la Comisión de la Verdad identificó como momentos críticos del conflicto en el Atrato hechos ocurridos en 1996 —como la Operación Génesis y la Operación Tormenta del Atrato— o la masacre de Bojayá en 2002. Sin embargo, la realidad es que el control armado sobre el río ha sido constante. Primero fueron las Farc, luego grupos paramilitares, y hoy, el control lo ejercen estructuras del Egc a lo largo de las distintas cuencas internas. Esta continuidad del conflicto desde los años noventa ha generado un profundo agotamiento en las comunidades y una creciente preocupación, no solo por la persistencia de la violencia, sino también por la falta de una respuesta estatal integral. Hasta ahora, el Estado colombiano no ha logrado atender de manera efectiva la crisis en la región.

Y esto lo que ha generado es la inacción de las autoridades, con la falta de respuestas efectivas por parte de diversos sectores del Estado, lo que se ha evidenciado en un rol permisivo, pero también en una consolidación social simbólica y armada por parte del Egc en la cuenca del Atrato. Además de un excesivo control armado ilegal por parte del actor. Alertamos que esto está debilitando los procesos organizativos que históricamente han sido construidos en la cuenca.

C.: En Febrero de este año Monseñor Mario de Jesús Álvarez Gómez, obispo de la Diócesis Istmina - Tadó le dijo a Consonante que “En el Chocó se venía cocinando una violencia peor que la del Catatumbo” ¿A qué cree que se debe esa falta de atención tanto del Estado, como de la agenda mediática, en esta situación que se viene anticipando?

J.P.G.: Yo creo que hay dos razones fundamentales: racismo estructural por parte de un Estado absolutamente centralista, que desconoce sus debilidades especialmente en esa presencia diferencial. Y por otro lado, una institucionalidad local y regional tradicionalmente débil y corrupta que no tiene mucha fuerza, inclusive en el Estado central, para dar cumplimiento a los compromisos que se han pactado.

La institucionalidad, en lugar de hacerle frente al conflicto, termina facilitando el accionar del actor armado. Esta dinámica impide que existan herramientas efectivas para abordar los problemas estructurales del departamento. A esto se suma la proliferación de mesas intersectoriales y comisiones estatales que, lejos de ser soluciones, resultan ineficientes. Todas comparten un rasgo preocupante: el incumplimiento sistemático, tanto de órdenes judiciales como de los compromisos adquiridos con las comunidades. Basta con revisar los compromisos asumidos frente al Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad del Chocó. Y este no es un caso aislado: en Buenaventura ocurre lo mismo con el Comité Cívico local, entre otros ejemplos similares en el país.

Yo estoy absolutamente seguro, además, que esos despojadores de tierra o esos terceros ajenos a los territorios colectivos o tradicionales son conscientes de que en el Chocó existen territorios colectivos y que son inembargables, pero poco les importa la titulación, lo que les importa es el uso y el usufructo de la tierra. En últimas también ahí hay un racismo estructural en donde dicen: "Bueno, pues son comunidades negras, son comunidades indígenas, son comunidades excluidas, comunidades de frontera, como lo llama la Iglesia Católica, pues son fáciles de controlar”.

C.: ¿Ha tenido alguna utilidad o relevancia en este tema que el río Atrato sea considerado sujeto de derechos?

J.P.G.: El informe establece varios puntos de conexión con la sentencia T-622 de 2016, que reconoció al río Atrato como un sujeto de derechos. Aunque dicha sentencia lo declara un ser vivo con valor propio, el informe advierte que sobre ese mismo territorio el Egc ha impuesto una lógica criminal que lo instrumentaliza. El territorio es entendido aquí no solo como un espacio físico, sino como un entramado vital y cultural, profundamente ligado a las comunidades afrodescendientes e indígenas que lo habitan. En ese sentido, la relación entre el río y sus pobladores es inseparable: ambos forman parte de un mismo tejido de vida que hoy está siendo violentado.

Lo segundo es que hay una conexión bastante marcada en relación al incumplimiento de las obligaciones del Estado de proteger ese territorio y de prestar atención a la cuenca del río Atrato y a las organizaciones que son guardianes de él. La sentencia T-622 tiene una carencia y es el incumplimiento de las órdenes judiciales oficiales y de la protección territorial.

Por ejemplo, si uno examina la sentencia lo que la Corte señala es que las comunidades han sido históricamente despojadas y que su derecho al territorio debe ser restituido y protegido. Nosotros en el informe decimos que el Egc ha reproducido y ha profundizado un etnocidio estructural que se ve reflejado en el reclutamiento de jóvenes, en la imposición de economías ilegales, en el desplazamiento y en la captura y el control político- social de la cuenca. Es una relación directa con esa dimensión ambiental del conflicto.

La sentencia T-622 introduce una lectura ecológica del conflicto armado y desde el Cinep retomamos ese enfoque y lo que decimos es: aquí lo lo que se está presentando es un portafolio de servicios macro criminal al servicio de un actor armado, tiene rentas legales e ilegales pero con la gran diferencia de que aquí lo que se está generando también es un modelo de gobernanza criminal que es incompatible, incluso, con lo que ordena la Corte Constitucional.

C.: Usted habló de etnocidio estructural ¿puede explicarnos ese término?

J.P.G.: Nosotros, si algo le dejamos claro a la poca institucionalidad pública que ha atendido la socialización del informe, es que el Egc tiene el control absoluto sobre la realidad social y territorial de la cuenca del Atrato. Es decir, sin ser los dueños de nada, lo poseen absolutamente todo. Y esto implica que el Atrato sea considerado una despensa de la ilegalidad, a través de una figura bien interesante —que incluso otras organizaciones también han mencionado—: la creación de un holding criminal.

Y este holding criminal, de alguna u otra manera, ha echado mano de algo muy interesante: las famosas “lecciones aprendidas”. La primera lección es una estrategia expansionista tomada de los ya desmovilizados grupos paramilitares. La segunda, una lógica de disciplina absolutamente jerarquizada, muy propia de las estructuras guerrilleras. Y la tercera, unos intereses guiados por una relación de costo-beneficio similar a la de una gran empresa. Ese portafolio de servicios abarca rentas tanto legales como ilegales, incluyendo minería, migración, deforestación, entre otras.

Esa triple estrategia ha permitido al Egc controlar la cotidianidad de las personas y sus comportamientos, ejerciendo una coerción absoluta no solo sobre los cuerpos, sino también sobre los procesos organizativos de las comunidades afro, indígenas y mestizas presentes en la región. Esto está destruyendo la identidad cultural, social y territorial de esos grupos étnicos, mediante violencias físicas, desplazamiento, imposición cultural y destrucción de formas de vida tradicionales en el Chocó. También se evidencian formas específicas de violencia contra las mujeres como mecanismo de control sobre sus roles y sus formas de vida. Y, por último, se suma el despojo territorial, ya sea a través de la contaminación o de la imposición de dinámicas económicas ajenas a las comunidades.

Esto está destruyendo la identidad cultural, social y territorial de esos grupos étnicos, mediante violencias físicas, desplazamiento, imposición cultural y destrucción de formas de vida tradicionales en el Chocó.

Todo esto encaja perfectamente con lo que la Comisión de la Verdad, o inclusive la Comisión Interétnica de la verdad, que fue creada por distintas organizaciones en el Pacífico, ha llamado un etnocidio continuado en el Pacífico colombiano.

C.: ¿Por qué hablan de poca recepción por parte de las instituciones públicas?

J.P.G.: Gran parte del interés del Cinep fue que este informe contribuyese a la labor de la oficina del Alto Comisionado de Paz y a la reflexión sobre cómo construir paz, especialmente a través de procesos de paz territorial muy focalizados, en los que las organizaciones y las fuerzas vivas del territorio tuvieran un rol protagónico. Sin embargo, lo que más nos ha llamado la atención es el profundo desinterés de esa oficina frente al llamado que hacen estas organizaciones.

Este es un ejercicio que un grupo de organizaciones muy valientes realiza por medio del apoyo técnico y académico del Cinep. Sin embargo, las directivas de entidades clave como la Unidad para las Víctimas y la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz no han mostrado mayor interés. Quizás la única institución que ha estado realmente dispuesta a escucharnos ha sido la Defensoría del Pueblo.

Eso preocupa porque este ejercicio de construcción de memoria y de verdad, liderado por las organizaciones, merece una atención mucho más decidida por parte del Estado colombiano en su conjunto. Aún más en un gobierno que se autodenomina del cambio y en un departamento donde casi el 80 por ciento de la población respaldó con su voto al presidente Petro.

C.: ¿Y qué papel está jugando la gobernación y las alcaldías?

J.P.G.: En lo que respecta a la construcción del informe, la participación de la institucionalidad pública local y departamental ha sido nula. No hubo ningún tipo de involucramiento. Incluso la embajada de Suecia invitó a la Gobernación del Chocó para hacer una socialización interna del informe y no asistieron.

No sabría decir si se trata de desinterés, no lo calificaría así directamente, pero lo cierto es que el puente entre la institucionalidad pública y los procesos organizativos ha estado siempre fragmentado. Y eso es profundamente lamentable.

C.: En el informe se afirma que entre 1500 y 2000 jóvenes hacen parte de bandas criminales solo en Quibdó ¿Cuáles cree que son los factores que han llevado a esta situación a los niños, niñas y jóvenes? ¿Qué está fallando en la protección de los menores?

J.P.G.: Quisiera llamar su atención sobre tres cosas. Lo primero son los índices sociodemográficos. Altísimas necesidades básicas sin atender, falta de oportunidades laborales, pobreza extrema, entre otros. Eso ya es públicamente conocido y de alguna u otra manera genera algunas condiciones lamentables.

Lo segundo es que las diferentes estructuras armadas tienen un gran interés en establecer escuelas de entrenamiento político y militar en zonas estratégicas. Esa presencia se aprovecha de las condiciones de pobreza, la falta de oportunidades y la ausencia de alternativas para los jóvenes. En medio de esas necesidades básicas insatisfechas y sin un proyecto de vida claro, muchos jóvenes entre los 18 y 30 años terminan optando por vincularse a estructuras criminales, como ocurre, por ejemplo, en Quibdó.

Y lo tercero tiene que ver con el enriquecimiento: las rentas que se obtienen de forma ilegal, ya sea a través de la extorsión o de la economía de la coca, son muy altas. Y eso implica que cuidar un laboratorio de pasta de coca, o prestarse para comercializar esta pasta de coca en las rutas del narcotráfico, en cooperación con cárteles internacionales, sea absolutamente lucrativo. Entonces esto rompe toda lógica del concepto de familia, del concepto de proceso organizativo

Por eso es preocupante la desatención por parte del Estado. Si el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Defensoría del Pueblo tienen subregistro de información en relación a casos de reclutamiento, si no existen los datos correctos, pues no se van a crear políticas públicas para resolver un problema absolutamente local.

C.: ¿Cómo se configura esa “coexistencia” entre el Egc y el Eln en el departamento?

J.P.G.: Históricamente, el Eln ha tenido presencia en varios puntos del río Atrato, especialmente en el Bajo y Medio Atrato. Actualmente, hay zonas en disputa, como Lloró y Bagadó, donde el Bloque Jairo de Jesús Durango Restrepo —que opera principalmente en el Alto y Medio Atrato— busca consolidar su control. Estos municipios, atravesados por el Atrato, han sido tradicionalmente áreas de influencia del Frente de Guerra Occidental del Eln.

El Eln tiene una presencia mucho más fuerte y marcada en la subregión del San Juan, y aunque está presente en la cuenca del Atrato, no es el actor que domina y controla social y territorialmente la cuenca. Y no hay disputa inclusive por parte del Egc en relación a este control porque ya lo tienen. La disputa es hacia el sur del Chocó.

C.: ¿Qué es lo más urgente que se debería hacer para atender la situación en la cuenca del Atrato?

J.P.G.: Es absolutamente necesario e imperioso actuar para evitar la destrucción irreversible de esas comunidades y territorios.

¿Cómo hacerlo? Con este grupo de organizaciones identificamos que una posibilidad es reactivar la mesa humanitaria del Chocó, hacerla realmente poderosa. Eso implica un compromiso por parte de distintas entidades públicas, de programas en su conjunto con cabezas, planes, chequeras y atención para estas comunidades.

Y estoy hablando de que el director de la Agencia Nacional de Tierras, el director de la Agencia de Renovación Territorial y otras instituciones vayan a Chocó, escuchen a las comunidades y empiecen a implementar proyectos que generen una real transformación territorial.

Esto no puede ser simplemente un ejercicio de escuchar a las víctimas, tiene que buscar una transformación territorial por medio de lo que existe. Y pues claramente aquí hay una Oficina de Alto Comisionado de Paz, es decir, si efectivamente se va a generar algún tipo de diálogo o negociación con el actor, lo que están buscando esas comunidades es que ellas sean las protagonistas reales de los procesos y que su participación sea muy activa.