Todos los jueves, el día de Yenny Milena Yepes comienza muy temprano. A las 6:30 a.m. pasa el jeep que la recoge en su vereda, El Siete, para llevarla hasta el sector El Cinco, en la zona rural de El Carmen de Atrato. A esa hora ya tiene puestas unas botas de caucho que le llegan hasta la mitad de la pierna, una gorra para protegerse del sol y dos sacos por si hace mucho frío. Se pone su chaleco que la identifica como contratista del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y toma su morral, una bolsa con comida, unas carteleras y un material pedagógico.

A las 6:30, sin falta, se detiene frente a ella el carro azul que, después de 15 minutos de recorrido por una carretera llena de derrumbes y avisos de “Pérdida de banca”, la deja en El Cinco. Ahí toma el camino de la izquierda que conduce a la vereda La Argelia, un recorrido que puede tomar entre 20 minutos y media hora en moto o una hora a pie, dependiendo del estado de la vía. Afortunadamente, el día anterior no había llovido. De lo contrario, el camino sería pantanoso o simplemente imposible de transitar.

Ahí empieza su travesía para recorrer el trayecto por un sitio que hace dos meses Codechocó, la autoridad ambiental, declaró en alerta roja por deslizamientos.

El trayecto

Ese día, un vecino llevó a Yenny en su moto y recorrieron ese trayecto sin mayor problema, aunque preguntándose si más tarde llovería, porque cada vez que va aparece la duda de si se podrá entrar o salir de la vereda. Hace dos meses un derrumbe cerró la vía y dejó incomunicados a los habitantes de La Argelia.

Toda la vía tiene pequeños baches, tierra removida y pedazos de la montaña donde se ve que se desprendió material. Pero la peor parte es donde hace varios meses el Consorcio Vías y Equipos Pacífico 2021 ubicó un botadero para los escombros de la obra de pavimentación que adelantan en la vía Quibdó-Pereira. Solo se ve tierra amarilla hacia arriba, la angosta vía de cuatro metros de ancho y, abajo, más tierra amarilla. Al fondo, se ve el río Habita, que atraviesa La Argelia y desemboca en el río Atrato.

En el comienzo de lo que la gente de La Argelia llama “la falla geológica”, hay un letrero que dice “Transite con precaución”. Una advertencia justa, pues el terreno es inestable y siempre hay barro, llueva o no llueva, porque por ahí corre agua. De hecho, en ese punto el Consorcio empezó a hacer una obra para canalizarla. Hay mangueras, tablas y varillas. Están ahí a medio terminar, pero la tierra ya tapó los tubos nuevos que pretendían llevar el agua por debajo.

A medida que la moto avanza, aparecen grietas de 30 o 40 centímetros de ancho y al menos 15 centímetros de profundidad. La gente de la zona vio por primera vez estas grietas el 3 de agosto, después del derrumbe en un día soleado que dejó confinada a la población.

Días después las autoridades empezaron a remover la tierra, algunas familias tuvieron que salir de sus casas por temor a un nuevo derrumbe y la población le ha pedido explicaciones y acciones a la administración municipal, al Consorcio y a Codechocó. Pero ha habido pocas respuestas, incluso tras una sesión del Concejo municipal el 30 de agosto, a la que no asistió el Consorcio ni Codechocó.

Por otro lado, la comunidad ha intentado mejorar la vía. Varios vecinos se unieron en un convite para echar pala y mejorar un trayecto. Otro vecino, cultivador de aguacate hass, mejoró una parte crítica, con pala y costales, para poder sacar su producto. Latinco, una de las empresas que opera en la zona, echó varias volquetas de balastro en otro sector de la vía.

La misión

Ese día, Yenny subió a encontrarse con el grupo de seis madres con sus niños pequeños y una mujer embarazada, pudo llegar sin mayores contratiempos. Yenny es docente de la modalidad familiar del Icbf y cada semana se encuentra con las mujeres y los niños y niñas para llevarles información importante para la gestación y el crecimiento de sus hijos.

“Desde el principio la vía ha estado malita, pero en el último mes que se ha venido erosionando tanto la tierra, que hay tantas grietas, tantos derrumbes, la vía está prácticamente incaminable e inmanejable en vehículo. El carro ha tenido que dejarnos en ciertas partes y venirnos caminando hasta el sitio de los encuentros, y asimismo devolvernos caminando, arriesgando nuestras vidas”, dice Yenny, a quien casi siempre acompaña su auxiliar y, en ocasiones, una enfermera y una nutricionista.

Lo que hace en La Argelia es capacitar y acompañar psicosocialmente a los niños y niñas de cero a cinco años, y a las madres gestantes y lactantes. “La idea es hacerles un acompañamiento a las familias, en vista de que en la vereda no hay una guardería ni ningún otro acompañamiento”, explica. Las reuniones las hacen en diferentes partes de la vereda, siempre en la casa de alguna de las madres. Para eso lleva material pedagógico, refrigerios y, una vez al mes, un mercado nutricional para los niños y niñas.

En la reunión a la que la acompañamos el tema eran los hábitos saludables: la comida, el descanso, el ejercicio. Pero también hubo tiempo para hacer con los niños y niñas un títere con una media. Mientras tanto, otros prefirieron colorear o jugar. Es también un espacio para mirar que los niños y niñas estén creciendo bien.

“Nos da mucha tristeza porque quisiéramos tener más cupos y más compromiso de las mamitas, pero las entendemos porque muchas viven muy lejos. De la primera casa a la última puede ser una caminata de una hora y media o dos. Quisiéramos que la administración montara una guardería o hiciera más acompañamiento a los niños en la vereda La Argelia, ya que es una vereda víctima. Han sido desplazados dos veces, son niños de bajos recursos”, explica Yenny.

La Argelia es una vereda con muchos niños y niñas. Solo en primaria, en la escuela de la parte baja (hay otra escuela en la parte alta de la vereda) hay 45 niños en primaria, pero hasta que llegan al colegio, no tienen un espacio de formación.

Laura Giraldo, una de las madres que hace parte del proyecto, destaca el trabajo de Yenny y las otras profesionales. “Es fundamental que los niños hagan un proceso de socialización que normalmente harían en los jardines infantiles, pero acá no hay. Los niños se encuentran y nosotras también. Hablamos de nuestros problemas, de nuestras necesidades y aprendemos cosas nuevas”. De hecho, por el difícil acceso a la vereda, el programa estuvo tambaleando. Entonces las madres pidieron, a través de una carta, que no lo retiraran. “Nos quedaríamos sin apoyo psicológico, nutricional y familiar”, precisa Laura.

Si Yenny y sus compañeras no fueran cada jueves a La Argelia, posiblemente muchas madres no tendrían acceso a información importante para el crecimiento de los niños y niñas, porque, además, en La Argelia no hay puesto de salud, e ir hasta la cabecera municipal implica tiempo y dinero que no todas tienen.

La despedida

La actividad termina al mediodía, y Yenny se devuelve para El Siete. Si nadie puede llevarla en moto hasta El Cinco, camina. Y va comiendo moras silvestres, como en la llegada, para la sed. Nunca espera mucho tiempo para salir, porque en la tarde es más probable que llueva, y eso puede significar que en “la falla geológica” caiga tierra y ella quede atrapada.

Yenny también espera que el mal estado de la vía no ocasione el cierre del programa de acompañamiento familiar en La Argelia y hace un llamado a resolver el problema de la movilidad. “El mal estado de la vía afecta mucho a la gente porque esta es una vereda muy productiva. Que la verdura, la fruta, las legumbres. Es muy triste porque aquí a veces hay personas enfermas y el estado de la vía no es el mejor para transportar un enfermo. Sería muy importante hacerle un mantenimiento”.

Mientras tanto, la gente de La Argelia sigue esperando que Codechocó explique si le concedió al Consorcio Vías y Equipos Pacífico 2021 el permiso para usar el botadero y por qué lo hizo. Esperan también que la administración municipal cumpla con las peticiones que hizo Codechocó para prevenir una tragedia.

Por qué es importante

La Mansa es un zona de tránsito obligatoria entre la carretera que de Medellín conduce a Quibdó. Para llegar a la capital del departamento chocoano no hay que pasar por el casco urbano de El Carmen de Atrato, pero sí por este corregimiento, lo que lo hace importante para los grupos armados ilegales. Según el padre Albeiro Parra, sacerdote defensor de derechos humanos, las Agc (también llamadas Clan del Golfo) llevan un tiempo haciendo presencia intermitente en el territorio. Sus motivaciones, dice, están relacionadas con el tráfico de drogas, pero también con proyectos minero energéticos que se plantean para el suroeste antioqueño.

¿Qué pasó?

¿Qué dicen las autoridades?

El coronel Diego León, comandante del Batallón de Infantería No 2 Primero de línea, dice que continúan verificando la zona porque “no sabe con qué intención ni quién los hizo”. Agrega que “tres meses atrás hicieron unos disparos en La Mansa, supuestamente del Eln. Pero por inteligencia vimos que eran tres de este grupo que querían intimidar para quitar la presión de las fuerzas del Ejército que tenemos ahí, porque es el corredor de movilidad, por eso no nos hemos movido de ahí”.

Por el lado de la Alcaldía municipal, la secretaria Piedad Montoya afirma que no se han presentado nuevos hechos desde las pintadas, y que tampoco han recibido denuncias de amenazas ni extorsiones.

El contexto

La Mansa, que está al lado del municipio antioqueño de Ciudad Bolívar, es la zona carreteable del límite entre Chocó y Antioquia. Sin embargo, hay otros municipios del suroeste antioqueño que limitan con El Carmen. En años anteriores varios grupos armados hicieron presencia en la zona (Bloque Metro de las Auc, Frente 34 de las Farc, Eln y Erg) y, según el padre Albeiro Parra, hace 30 años defensor de derechos humanos en el Chocó y el Pacífico, a pesar de las diferentes desmovilizaciones, “siguen siendo paramilitares los que siguen en esta región del suroeste”.

El sacerdote dice que en los últimos años “ha cogido mucha fuerza el Clan del Golfo o las Agc, en Salgar, Urrao, Ciudad Bolívar, Andes, Betania, Jardín y Concordia. Por toda esta zona están las que ahora llaman bandas delincuenciales, pero para nosotros son de las Agc”.

“Están ahí en una disputa entre ellos mismos por el tema del microtráfico, pero lo que uno sabe es que detrás de eso está que entren los megaproyectos minero energéticos que están planteados para el Suroeste, especialmente por la zona de Jericó y Jardín”.

Padre Albeiro Parra

El padre señala que no es la primera vez que intentan entrar a El Carmen de Atrato. “La gente sabe, han ido a El Carmen. Pero entran y salen”.

¿Qué dice la gente?

Desde antes se empezaron a escuchar rumores sobre el posible ingreso de las Agc al municipio, sobre todo en las veredas de El Carmen. El Padre Albeiro cuenta que hace aproximadamente dos meses, cuando estuvo en La Mansa, varias personas le manifestaron que tenían miedo de que este grupo armado se quede en el territorio.

Después de hablar con varias personas, encontramos que mientras algunas señalan que hay zozobra, otras prácticamente no se enteraron de las pintadas sino hasta varios días después. Incluso hay quienes le restan importancia al hecho.

Lo que sigue

El comandante León señala que continuarán haciendo presencia en La Mansa, “manteniendo la misma dinámica operacional que estamos realizando allá. Hemos hecho un buen trabajo con la Policía y la Alcaldía municipal de El Carmen de Atrato. La misma población nos ha manifestado que en cualquier situación nos informan. Lo único que ha pasado en la vía principal que va hacia Medellín son unos robos de delincuencia común y hemos frenado las acciones de estos grupos”.

Por qué es importante

A pesar de que solo cinco de estos centros digitales funcionaban de manera intermitente, la infraestructura les permitió a las docentes rurales tener más herramientas para dictar sus clases, pues en varias de las veredas ni siquiera hay señal de celular. En estas escuelas rurales, los niños y niñas apenas regresaron a la presencialidad hace dos meses, después de estar más de un año recibiendo guías pedagógicas para estudiar en casa. Esta situación generó un atraso sustancial en su proceso de aprendizaje. Según el Dane, la inasistencia escolar en zonas rurales, que en 2019 había sido del 4,8, llegó al 30,1 por ciento en 2020.

Además, durante el tiempo que sirvieron los equipos, las comunidades cercanas a las escuelas también pudieron comunicarse a través de internet, por primera vez, casi todos los días.

“Antes las profesoras tenían un internet y nos conectaban los celulares a la vecina y a mí. Ahora nada. Y antes de eso, nada. Tenía que salir a El Cinco (un sector que queda a 25 minutos en moto, por una carretera en la que hay un derrumbe) a llamar”.

Damaris Vélez, vecina de la escuela

¿Qué pasó?

En diciembre de 2020, El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic) priorizó 20 escuelas de El Carmen de Atrato para instalar unos centros digitales con los que se les brindaría internet a la comunidad educativa y a los vecinos de estas veredas. Estos centros hacían parte del contrato que firmó el MinTic con la Unión Temporal Centros Poblados por un total de 1.07 billones de pesos. El objetivo era llevar internet a siete mil escuelas rurales de 15 departamentos, entre esos, Chocó.

En junio, un operador logístico de la Unión Temporal Centros Poblados instaló en el municipio diez de estos centros digitales en algunas sedes rurales de las instituciones educativas Marco Fidel Suárez y Corazón de María, así como en la I.E. Indígena Amado Arce, sede La Puria, y la I.E. katío chamí- Sabaleta. Sin embargo, un mes después, en julio, los niños y niñas regresaron a clases presenciales y solo en cinco de estas sedes pudieron utilizar el internet. Luego, las comunidades reportaron que el pasado 10 de septiembre, sin previo aviso, se quedaron sin conexión.

Los detalles

¿Qué dice la gente?

En El Carmen se enteraron por los noticieros nacionales de que el Ministerio de las Tic le entregó un anticipo de 70 mil millones de pesos al contratista y, cuatro meses después, cuando la interventoría reportó retrasos en el proyecto, salió a la luz una supuesta garantía bancaria falsa que dio la UT Centros Poblados. Un escándalo que llevó a que la ministra Karen Abuninen renunciara y el MinTic caducara el contrato.

Pero en el pueblo todavía no saben qué pasará con los Centros Digitales.

Lo que sigue

El proceso judicial continúa, así como la entrega del nuevo contrato a otro operador. La exministra de las Tic habló de que ETB NET (unión de ETB y Skynet), que quedaron segundos en la licitación, serían los responsables de instalar los Centros Digitales.

Mientras eso pasa, la gente se pregunta si se van a llevar los equipos que ya están instalados, pues se habla de recuperar los 70.000 millones de pesos. Por ahora, los equipos siguen ahí, pero sin internet.

“Esperamos que el litigio no termine por afectar la intencionalidad que hubo de proveer el servicio a las comunidades. Queremos que garanticen el proyecto lo más pronto posible. Las comunidades padecen de necesidades”, dice el rector Becerra.

¿Por qué es importante?

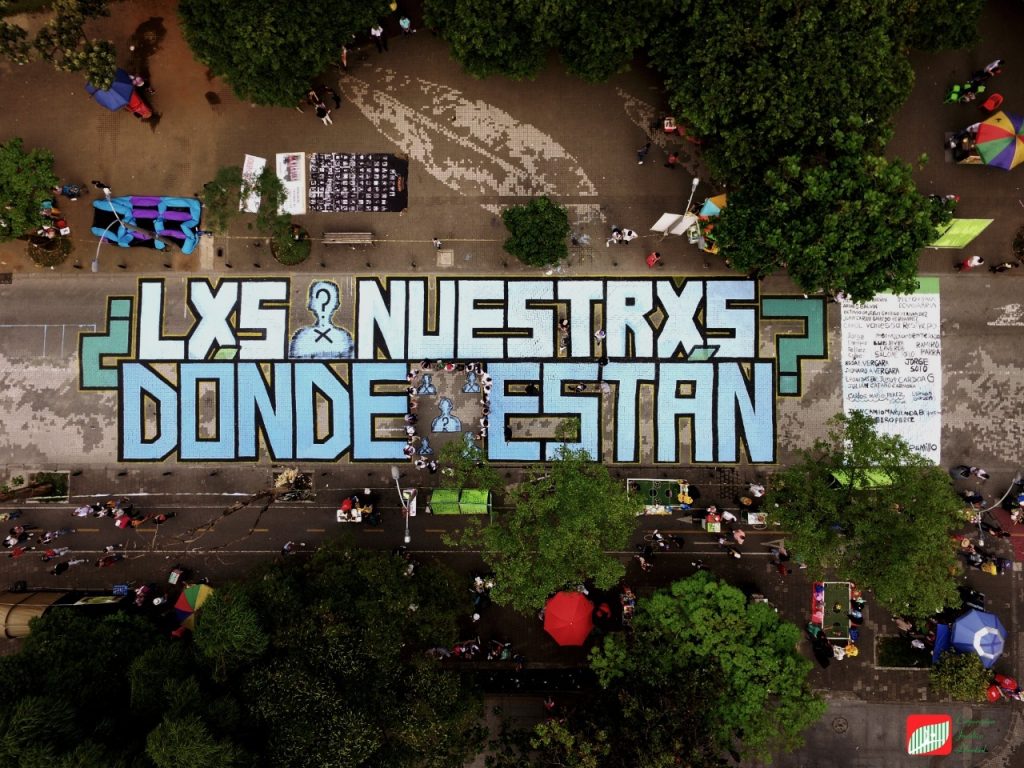

La cifra de personas desaparecidas de manera forzosa en Colombia no es clara, pero aún así es estridente. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, hasta marzo de 2021, 80.674 personas fueron desaparecidas forzadamente. Este delito, según el artículo 165 del código penal, se constituye cuando una persona de un grupo armado ilegal, un particular o un miembro del Estado “someta a otra persona a privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero”.

Otros tipos de desapariciones ocurren cuando, por ejemplo, hay un desastre natural o una persona se pierde. En todos los casos el Estado tiene la obligación de buscarlas y encontrarlas.

A propósito de este 30 de agosto, cuando se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, en Consonante decidimos explicar qué hacer cuando una persona está desaparecida: a dónde acudir y qué deben hacer las autoridades. De la mano de organizaciones que se dedican a buscar a personas desaparecidas y a acompañar a sus familiares, explicamos también cuáles son las trabas que aparecen en el proceso.

¿Por qué en Colombia tenemos más de 80.000 desaparecidos?

A pesar de los esfuerzos institucionales que han buscado poner fin a esta tragedia, existen varios problemas que impiden tener avances significativos. Gloria Luz Gómez es la coordinadora general de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes) y es una mujer buscadora desde hace casi 40 años. En 1983 desaparecieron a su hermano Leonardo, y en el 88, a su hermano Luis Miguel. Fue precisamente esta asociación la que logró, por ejemplo, que Colombia prohibiera la desaparición forzada mediante el artículo 12 de la Constitución de 1991, y que para el año 2000 incluyera el delito de desaparición forzada en el Código penal. 17 años después de la desaparición de Leonardo, Colombia seguía sin castigar la desaparición y sin reconocer que el Estado cometía este delito.

Gloria reconoce que en estos años han avanzado mucho, pero dice que “si hubiese voluntad política, no solamente los hubiéramos encontrado a los desaparecidos hasta ese momento (año 2000), sino que hubiésemos erradicado la práctica de la desaparición forzada”. Y la falta de voluntad política se traduce en cinco puntos principales:

¿Qué piden los familiares?

¿A dónde acudir si creo que mi familiar está desaparecido?

El Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) fue creado en 2005 para buscar rápidamente a las personas desaparecidas y prevenir futuras desapariciones. Cualquier ciudadano o ciudadana puede pedir que este se active y no debe esperar ni 24, 36 o 72 horas para hacerlo. La persona puede activarlo ante un juez o fiscal. También puede acercarse a una estación de Policía, la Fiscalía e incluso a puede ir a la Defensoría del Pueblo, la Personería o la Procuraduría General de la Nación, y todas las entidades deben activarlo inmediatamente.

A la par, debe hacerse un reporte en el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec). En este se debe aportar la mayor información posible de la persona desaparecida. Este reporte puede hacerse en estas entidades:

¿Qué deben hacer las autoridades cuando activen el MBU?

Deben buscar a la persona desaparecida en bases de datos de centros de reclusión, hospitales, morgues y demás instalaciones oficiales, así como en los lugares donde fue vista por última vez u otros que sugiere el contexto de su desaparición. Por ejemplo, si iba a encontrarse con un amigo. También deberán entrevistar a las personas que puedan tener información, como quienes la vieron o tuvieron contacto con ella. Las autoridades también tienen la obligación de avisar a otras instituciones que puedan ayudar en la búsqueda.

¿Cuánto tiempo van a buscar a la persona desaparecida?

Como lo indica su nombre, el Mecanismo de Búsqueda Urgente se usa para actuar con rapidez. Después de iniciado, y si a pesar de buscar activamente, no se encuentra a la persona, se cierra dos meses después. Ojo, esto no quiere decir que ya no se pueda buscar a la persona desaparecida. La desaparición forzada es un crimen imprescriptible, es decir, que no pierde vigencia o validez.

¿Entonces cómo hago para que sigan buscando a mi familiar?

Desde el momento en el que ocurre la desaparición, los familiares, amigos o conocidos pueden hacer una denuncia ante la Policía Nacional y/o la Fiscalía General de la Nación. De esta forma inicia una investigación, aunque las autoridades también la pueden comenzar de forma autónoma.

No quiero iniciar un proceso penal, solo quiero encontrar a mi familiar desaparecido en el conflicto armado, ¿a dónde debo ir?

En las negociaciones de paz de La Habana, las organizaciones de derechos humanos y de familiares de desaparecidos pidieron que se creara una institución que tuviera el mandato de buscar, localizar, identificar y entregar dignamente a las personas desaparecidas en el conflicto armado.

Esa entidad es la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, y es un organismo humanitario y extrajudicial. Esto quiere decir que su labor no es investigar ni juzgar a los responsables de las desapariciones forzadas, sino encontrar a los desaparecidos para ayudar a aliviar el dolor de las familias. Puede llamar a la Unidad a este número: (+57 1) 377 06 07, o escribirles un correo a esta dirección: servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co.

Por qué es importante: La ñametón pretende ayudar a comercializar mil toneladas de ñame que tienen represadas los campesinos de Moñitos, Córdoba, antes de que llegue la próxima cosecha, entre diciembre y febrero. Durante la pandemia este sector también se vio afectado y ahora se espera que alrededor de 600 familias productoras se beneficien del evento, estima la Gobernación de Córdoba.

¿Qué está pasando?

Como casi todos los sectores de la economía, la agricultura también resultó afectada por la pandemia de Covid-19. Los productores de ñame exportaban este tubérculo principalmente a Estados Unidos y Puerto Rico, pero vieron sus ventas reducirse desde el inicio de la emergencia sanitaria.

Según el Ministerio de Agricultura, en el primer semestre de 2020, las exportaciones cayeron un 20% respecto al mismo periodo en 2019. Y aunque todavía no hay cifras de la comercialización del ñame en 2021, la situación de los cultivadores de Moñitos, un municipio cordobés, ya pinta un panorama desalentador: tienen 1.000 toneladas de ñame criollo y diamante que no han podido vender.

Pero no es porque no se consuma. En la Región Caribe, el ñame se sirve en el desayuno, el almuerzo y la cena. Sin embargo, en este caso eso no ha sido suficiente. Por eso la Gobernación de Córdoba organizó la ñametón, que comenzó este 25 de agosto e irá hasta el domingo 29 en la Plaza Cultural del Sinú María Varilla y en la Plaza Roja del barrio P5, en Montería. Para este evento, la Alcaldía de Montería ya compró siete toneladas que distribuirá entre las familias afectadas por el invierno.

Qué dice la gente:

Beatriz Velasco, una abuela loriquera de 80 años, dice que su relación con el ñame es desde siempre. Su papá cultivaba grandes cantidades en el corregimiento de San Sebastián; él vendía una parte y dejaba la otra para el consumo del hogar. Y ella, también a punta de ñame, alimentó a sus siete hijos, aunque dice que antes era más sabroso. “El ñame tenía más sabor, ahora sale harinoso, rucho, duro. Los pela uno y se ponen amarillos. El ñame de antes era blanquito”, dice.

Este cultivo, que se siembra en las primeras lluvias y se cosecha en verano, es una guarnición barata que tiene muchas preparaciones. Se cuece y se sirve con suero costeño, se utiliza en sopas y se frita.

El recetario:

A propósito de la ñametón, Consonante trae el recetario del ñame: cinco auténticas recetas cordobesas perfectas para apoyar a las y los productores locales.

Por supuesto, hay que comenzar con el mote. Esta versión es la de Sandra Correa, de Lorica. Lleva coco y no incluye tomate (por nada del mundo).

Ingredientes (5 porciones)

Preparación

“El suero es opcional. A veces, si le echan suero, más coco, más el sofrito, puede quedar muy grasoso. Además, el queso ya es salado, por eso no siempre es necesario echarle sal”.

Recomendación de Sandra

2. Torta de ñame

En Córdoba, es una preparación típica de Semana Santa. Sin embargo, es muy difícil de estandarizar, porque la mayoría de cocineras la hace “al ojo”, es decir, sin mediciones exactas.

Ingredientes

Preparación

Elena Valdés recomienda no olvidar la prueba del palillo. “Si sale sucio, está cruda. Si sale limpio, está cocida".

3. Dulce de ñame

También es preparación usual en Semana Santa. El dulce se come untado en galletas saladas y tiene variaciones. A pesar de que también existen muchas maneras de cocinarlo, la siguiente es una receta en la que casi coincidieron Beatriz Velasco de Lorica y Dioselina Cervantes de Montelíbano.

Ingredientes

Preparación

“El dulce de ñame lo tiene que hacer una sola persona. Si le mete la mano el uno y el otro, se pone agrio, se babosea. Y debe meterse en la nevera donde le pegue bien el frío”.

recomienda Dioselina Cervantes.

4. Arepas de ñame

Ingredientes

Preparación

5. Colada de ñame

Ingredientes

Preparación

Un dato extra:

Puré de ñame

Así es, no solo existe el puré de papas. Esta receta es para cinco personas y es de Diana Ramos, que vive en Lorica.

Ingredientes

Preparación

Por qué es importante: Actualmente en algunos sectores de las veredas de Manaure los y las campesinas sólo pueden sacar la producción con mulas, lo que eleva los costos.

Los proyectos

Las tres obras, financiadas por el Sistema General de Regalías, suman más de 30.000 millones de pesos. Además, hasta ahora son las de mayor impacto en el marco de los PDET en Manaure, en el que el 59% de sus habitantes aparece en el Registro Único de Víctimas.

Los detalles:

La gente dice que estas obras les facilitarán transportar los productos que, hasta hoy, en algunos lugares, sólo pueden llevar a lomo de mula. Eso incrementa los costos de producción e incluso ha causado la pérdida de las cosechas de frutas y tubérculos, como cuenta Yajaira Yaguna, lideresa de la vereda San Antonio.

Para Daniel Mahecha, secretario de Planeación del municipio, estos proyectos tienen “alto impacto” porque en temporada de lluvias la población quedaba confinada. “Se venían los aludes de tierra, tapaban las vías y los campesinos no podían bajar los productos agrícolas”.

Un dato: Valeria Calderón, quien participó en el grupo motor desde el comienzo en 2018, vive en la vereda El Cinco, una de las más lejanas del casco urbano. En época de lluvias el viaje le tomaba hasta dos horas en medio de riesgos de deslizamientos de tierras y caídas. Ahora, con la obra PDET en proceso, cuenta: “nos estamos echando entre una hora y 50 minutos desde Manaure hasta El Cinco, y aún no está terminada la vía".

El contexto

Durante la construcción del PDET, los habitantes de Manaure pidieron la inversión en cuatro líneas: educación, vías, salud y vivienda digna. Las obras de la primera, como la construcción de un colegio y el mejoramiento de otros, ya están listas así como otras obras de infraestructura comunitaria. La población ahora espera un rápido avance en las vías, que tienen un plazo de ejecución de 16 meses.

Lo que sigue: Para avanzar con las demás obras PDET pendientes, la Alcaldía debe presentar proyectos a la ART. Por ejemplo, uno para construir un hospital de segundo nivel en la cabecera y dos puestos de salud, en las veredas San Antonio y El Cinco. Estos están en proceso de formulación, según el balance que la Alcaldía presentó a los grupos motores.

Por qué es importante Alrededor de 100 familias que invadieron predios en los últimos meses afirman que no pueden acceder a una vivienda digna por sus propios medios. Hasta ahora, la principal respuesta de la Alcaldía ha sido desalojar a los y las invasoras, una medida que ha sembrado el miedo entre las familias afectadas.

Los antecedentes:

Los hechos: en medio del desalojo, tres personas fueron capturadas y una de ellas denuncia que fue golpeada por la Policía.

“Me golpearon los policías, yo no sabía por qué. Me pegaban cachetadas, me pegaron contra la pared. Uno me estrelló la cabeza contra la pared, que, es más, todavía me duele. Después de eso me vine para mi casa, pero a veces me duele cuando estoy durmiendo”.

Fredy Rodríguez luego fue llevado a la Fiscalía del municipio de La Paz, junto a dos hombres más, donde firmó unos papeles sin tener claridad de qué se trataban. “No les gusta que uno les pregunte nada”, dice. Rodríguez no instauró una denuncia ante la Personería porque no quería tener más problemas.

“La intención de ellos era agarrar tres o cuatro y llevárselos presos para que a la gente le dé miedo y no vuelva a invadir. Me leyeron los derechos, pero no me llevaron a la estación”.

Tras hablar con un agente de la Policía y explicarle que no estaba en el predio, quedó libre. Por la lesión en el tobillo estuvo incapacitado dos meses y, desde entonces, no ha regresado a la invasión.

Sin embargo, el personero municipal, Javier Pallares, acompañó el desalojo y asegura que no observó maltrato o violaciones a los derechos de ningún ciudadano. Pallares acudió a la Fiscalía de La Paz, y asegura que no recibió una denuncia formal por maltrato. “[Ni] en la Estación de Policía, ni posterior a la captura, no he recibido denuncia alguna de maltrato por parte de la Policía a estas personas”.

El contexto: las invasiones o asentamientos informales en Manaure no son nuevos. De hecho, en 2018 varias de las familias que participaron en la invasión más reciente habían invadido otro predio. Y aunque en esa ocasión tampoco se dio la formalización de un barrio, en otras sí han resultado en proyectos de vivienda y barrios constituidos legalmente.

Lo que sigue: a la pregunta de qué está haciendo el municipio para resolver este problema, la secretaria Santodomingo responde que están “tratando de conseguir un predio bien ubicado que cumpla con todas las condiciones fitosanitarias para hacer un proyecto de vivienda serio en el que se brinden cada una de las condiciones dignas de habitabilidad para las personas que manifiestan ser vulnerables”.

La gente insiste en que, sin soluciones de vivienda, seguirán presentándose invasiones.

Por qué es importante: Con la pista, los y las excombatientes de Tierra Grata quieren darle a la comunidad una opción distinta de deporte, y a los deportistas del Cesar, un espacio para prepararse. También esperan que tanto la comunidad de Manaure como los turistas se animen a acercarse al antiguo espacio de reincorporación.

Los detalles:

Varios deportistas ya han visitado La Pajarera, uno de ellos es Jorge Alfredo Ruiz, ciclista de montaña y negociante, que califica la pista como “de alto rendimiento”. Además, la ve como un impulso al deporte.

“(Los niños y niñas) se ven motivados por practicar algo un poco más alterno a lo que están acostumbrados a ver en otros deportes. El terreno se les presta, tienen todo en casa y es algo que se les facilita practicar”, dijo.

El contexto

La vereda Tierra Grata fue un espacio para la reincorporación de excombatientes de las Farc firmantes del Acuerdo de Paz de 2016. A corte de abril de 2021, 120 excombatientes, y sus familias, continuaban trabajando para seguir la vida civil, un número significativo en medio de la difícil situación de varios antiguos ETCR.

En Tierra Grata se desarrollan 14 iniciativas productivas, entre las que están el ecoturismo, las confecciones y una multitienda. La mayoría de excombatientes trabajan en más de una iniciativa a la vez.

El desafío sigue siendo disminuir la estigmatización hacia los exguerrilleros. Según María Fernanda Pinilla, encargada de la formulación y ejecución del proyecto, la idea es que quienes utilicen la pista puedan recorrer la vereda, acampar y consumir en los emprendimientos locales.

“Esperamos que la gente pueda venir, conocer los proyectos que se desarrollan allí, que puedan disfrutar de lo que se está ofreciendo, sin ninguna clase de temor, y que se pueda llevar a cabo ese proceso de integración con la comunidad que está a su alrededor”, dice Pinilla.

¿Qué viene?

La idea en Tierra Grata es crear un circuito de por lo menos cuatro o cinco pistas más, e incluso interconectarlas. Pero para lograrlo necesitan una financiación que todavía no tienen. Lo que viene es gestionar los recursos para construir un gran “bike park”.