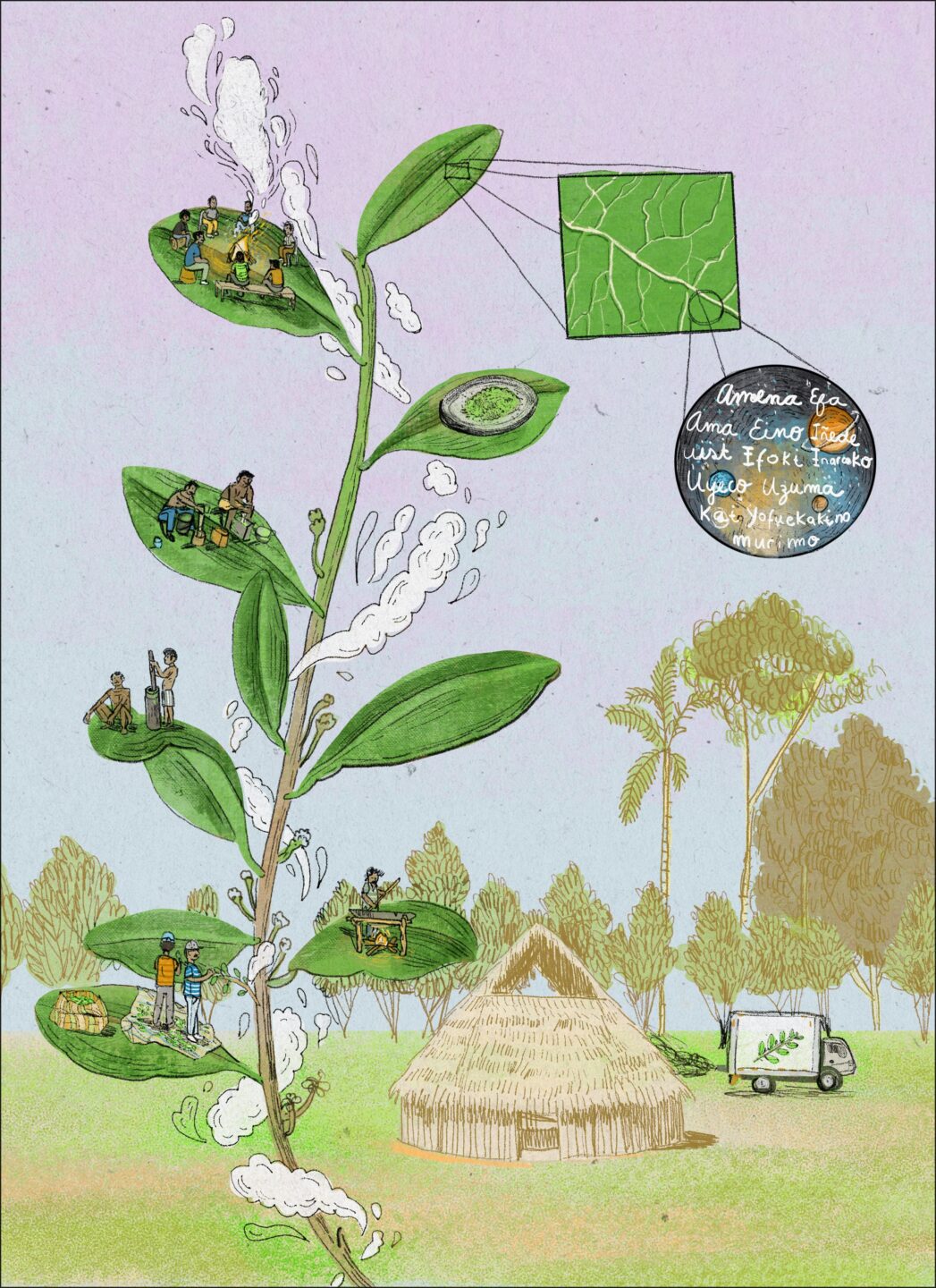

Desde 1992, según datos del Sistema de Información Ambiental Territorial de la Amazonía Colombiana, en los ríos Inírida, Guainía y Atabapo se ha desarrollado minería aluvial para extraer oro. Este conflicto socioambiental se ubica en Inírida, la capital del departamento de Guainía

Bienvenidos a un nuevo episodio de El Megáfono. Les habla Valeria Ortiz.

Recordemos que el departamento de Guainía se encuentra en medio de la selva amazónica colombiana. Está delimitado al norte por el Departamento de Vichada, al oriente por Venezuela, al sur por Brasil y al occidente por los Departamentos de Guaviare y Vaupés. Por eso llegar hasta su capital solo es posible por vía aérea, desde Bogotá y Villavicencio, o fluvial, principalmente a través del río Guaviare. Esas características geográficas influyen en los altos costos de vida en la zona.

Por eso, la minería ha sido una actividad de la que dependen económicamente muchas familias indígenas. Pero también ha traído consecuencias en términos de sostenibilidad, impacto ambiental y derechos humanos.

Para entender mejor la relación de la minería con los pueblos indígenas, hablaremos con Leonardo Ladino, antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia e inídigena del Pueblo Curripaco.

—Hola, Leonardo, bienvenido al Megáfono, un podcast de Consonante. Muchas gracias por aceptar esta invitación, por estar acá en este espacio y bueno, cuéntanos, ¿cómo estás?

—Muy bien, gracias, Valeria. Para mí es un grato placer desde este contexto amazónico, nororiente amazónico en el departamento de Guainía, el departamento que tiene frontera con Venezuela y Brasil, que se ve allá en la mitad del mapa de Colombia en el nororiente amazónico.

—Bueno, entrando en el tema, cuéntenos. Desde su mirada como antropólogo, y miembro de una comunidad indígena ¿Cómo podría describir esa relación entre las comunidades de Inírida y la minería en los últimos 5 años?

—Bueno, yo lo que considero es que la relación de la minería es una relación asimétrica, donde las comunidades simplemente son utilizadas para ser las que hagan la diligencia, porque es que mencionar la palabra indígena parece ser que es el milagro, es la ¿cómo se llama esto? La lámpara de Aladino, ¿no?Entonces, usted frota con el nombre indígena y entonces aparecen los recursos. O aparecen los procesos administrativos, como por ejemplo las licencias, el otorgamiento de licencias o como por ejemplo la creación de una zona minera indígena, sin que seamos nosotros expertos en el arte de la minería.

Sí puede puede que la historia refleje que haya habido en algún momento, para ser muy puntual, por allá en el 1570, Gonzalo Jiménez de Quesada se atrevió a venir por acá. Eso no lo sabía la gente en Colombia, ni lo sabe la gente aquí en la Amazonía tampoco, y motivado precisamente en la famosa ruta de El Dorado. Pero ¿la ruta de El Dorado por qué se da? Porque cuando va a encontrando oro, la gente le va diciendo hacia dónde es que lo consigue. Entonces, imagínese llegaron hasta por estos lados. Y uno se pregunta qué pudo haber pasado. ¿Por qué la ruta del Dorado se vino hacia estos lados? ¿Sí? Entonces, no sé hasta dónde, por ejemplo, sociedades tribales o sociedades de pequeños clanes como los que había en esa época podían ser sociedades mineras. No está evidenciado que hubiese precisamente una labor muy cultural con la minería. Entonces, en los últimos 5 años uno lo que encuentra precisamente es eso, autoridades indígenas, líderes indígenas que se dejan convencer por algún no indígena de que esto va a ser un gran negocio. Incluso, sin ver las complicaciones para el entorno. Entonces, de 5 años atrás la minería se ha hecho incluso en Venezuela también. Hay unas áreas de Venezuela en las que se han venido haciendo minería, no exactamente nada más de Guainía.

Y muchos de los frentes mineros precisamente son la gente aquí del pueblo que corre hacia Venezuela, ¿sí? Alguien preguntaba en alguna ocasión, "¿Usted cree que si no se hace nada contra la minería en Venezuela podría afectar al Guainía?" Y yo le decía, "Por supuesto, porque lo vemos desde el contexto del ecosistema, pues somos el mismo ecosistema. Somos el ecosistema masónico, sean Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador, Guyana, Bolivia. Todo esto es el contexto, lo que llamamos la gran cuenca amazónica”. Entonces, si lo pensamos en términos en términos ecosistémicos, claro que cualquier lugar que se haga minería puede afectar y si lo pensamos en términos de lo que ha dicho la Corte Constitucional a ámbito territorial, pues es un concepto más amplio del territorio, ¿sí?

Con relación a la pregunta, digo que es asimétrica porque el que menos se beneficia es el pueblo indígena. Son personas externas las que están detrás de los negocios, personas de fuera del territorio, por ejemplo, y que utilizan al indígena como la persona que haga las diligencias o que pues se presenten las solicitudes en nombre de las comunidades.

—¿Cuál ha sido la relación o qué ha pasado con el Coltán? Pes que también se ha escuchado bastante sobre la extracción de este mineral en el territorio.

—Pues yo le cuento que en esta parte del territorio uno no lo ve. En alguna ocasión se escuchó. De hecho, como en el 2017 se alcanzó a escuchar, no sé si fue el 2017 o unos años atrás,se alcanzó a escuchar de un decomiso que hicieron por parte de la Corporación Ambiental de la CDA. No sé qué pasaría con lo que decomisaron porque no se volvió a hablar del tema. De hecho, es una muy buena pregunta que deberían de pronto mandársele un oficio a la Corporación Ambiental, qué pasó con ese material que se decomisó en algún momento, pero eran como 17 toneladas, ¿sí? Hace poco se volvió a escuchar de un decomiso también grande de Coltán. No sé de dónde sale, pero lo que más se escucha es el tema del oro, ¿sí?

Del Coltán lo que uno lee o escucha en los medios, ¿sí? Entonces, en esta parte, como estamos en el sector norte, uno no alcanza a escuchar, pero es posible que estén camellando y uno no lo sepa, pero pues no deja ser un riesgo porque obviamente si han detectado la existencia de este de este material y si lo que se quiere son tecnologías limpias, porque esa es la gran paradoja, ¿no? Que casi todo lo que significa tecnologías limpias, no son tan limpias. Son limpias hacia el lugar donde llega el producto, pero no limpias en el lugar donde se inicia el producto, que es donde explotan los recursos.

Entonces, lo que yo veo es que puede ser a futuro también un riesgo y sobre todo en contextos ecosistémicos como la Amazonía, que son territorios frágiles en los ecosistemas. Y también de riesgo porque lo que yo pude ver en algunas fotos que alguna vez me compartieron era que esta minería se hacía en caños. ¿Sí?

Y cuando hablo de caños, no hablo de los caños de Bogotá que son fuentes contaminadas de aguas residuales, sino caños que son vertientes de los ríos. Aguas que vienen dentro del monte, que nacen dentro del monte y que allá se reproducen también, son una especie de santuarios, lugares sagrados porque se reproducen los animales, que es la comida del pueblo indígena porque se reproducen los peces.. ¿sí?

En últimas son como despensas económicas, sitios donde está la comida, ¿sí? Y que hay que proteger porque allí se reproduce. Pero entonces si se hace minería, lógicamente la van a afectar y con ello se puede afectar el equilibrio que tiene que ver con la seguridad y la soberanía alimentaria.

—Bueno, ahora yéndonos más hacia el tema del empleo, cuéntenos ¿cómo son esas condiciones para quienes trabajan en la minería?.

—Si lo entendemos desde la lógica del derecho al trabajo digno, ¿sí? Que está en el artículo 25 constitucional, que eso no se cumple. Porque las comunidades indígenas que trabajan en la minería no son patrones. Por ejemplo, yo no conozco el primer indígena que se haya hecho rico en la minería y de hecho también obedecen a esas lógicas de economías que no son economías estables, ¿sí?

Entonces, por lo tanto son muy informales y más aún cuando son ilegales, porque aún cuando hayan licencias no hay la licencia principal que es la ambiental. Por eso aquí no han podido hacer una explotación minera legal. Por eso aquí la minería que se hace que surge en este departamento, así haya una zona minera y así hayan tres 13 títulos en el momento, 13 licencias, pues no son legales porque no hay un título, no hay una licencia ambiental otorgada todavía y para dar una licencia ambiental, pues tiene que haber un estudio de impactos y un plan de manejo de impactos ambientales.

Y pues eso no ha sucedido, entonces digamos que que no hay una formalidad en materia de las condiciones laborales y son hasta peligrosas. Por lo menos en lo que tiene que ver con lecho de río, por ejemplo. Hay algunos buzos cuentan las historias, no me consta porque son las historias que cuentan la gente desde las zonas mineras, es que hay gente que ha quedado sepultada porque sin darse cuenta, como eso es oscuro en la profundidad y ellos trabajan horas y horas, puede llegar el día y la noche, y ellos no saben en qué horas están. No se dan cuenta en qué momento al estar explotando en una orilla han socavado tanto la orilla que se les viene la barranca encima y ya no los pueden sacar.

Estamos hablando de un peso de tierra que les cae encima, entonces ya de paso ya los mata. Dicen que eso ha pasado en esas explotaciones. Entonces, ¿qué condiciones puede haber en un muchacho que se conecta a una manguera varias horas, cuyo aire sale de un compresor de un motor diesel que está haciendo combustión porque funciona con ACPM, creo que es que funciona. Y eso es lo que él recibe o cuando utilizan el mercurio muchos de ellos lo hacen descalzos para batir en el recipiente donde está la arena, donde está la arena con la pelusa y donde meten el mercurio para que vaya atrapando el oro. Que es lo que después se va a quemar para que quede solo oro y el mercurio se esfume gaseosamente y luego vuelva a caer ya sólidamente cuando ya llega a temperatura ambiente, ¿sí? No son condiciones dignas, no son condiciones apropiadas.

Entonces, ¿cuáles son los obstáculos que enfrentan las personas indígenas para acceder a empleos formales que ofrezcan condiciones dignas, pero que también les permita sostenerse técnicamente?.

Pues en honor a la verdad, por las condiciones del territorio, la mayor parte de la población es indígena o somos indígenas, porque yo hago parte también del pueblo Curripaco y casi el 75% de la población somos indígenas, constituidos a partir de 1986, del 89 y de 2000. Creo que el último es como del 2007 o 2009. Cada vez somos menos, desde luego, porque el proceso colonizador es fuerte y sobre todo porque pues hay una lógica que impera acá es que la mayoría de los gobernantes en estos territorios no son indígenas, ¿sí? Son personas no indígenas y que cuando llegan al poder, pues traen mucho de su gente amiga o sus compromisos políticos externos y por ende se va creciendo la población no indígena.

Entonces, hemos tenido presencia colona en diferentes momentos. Molano las categorizaba en tres grupos, la colona, la misionera y la burocrática. Pero cada una de ellas tiene diferentes momentos, ¿sí?

Digamos que la tardía pues es la que se da hacia los años 40 con extractores de recursos naturales, y también las pieles porque la Amazonía ha sido la despensa de las materias primas de las demandas globales, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir aquí nosotros frente a esos temas? Finalmente la minería se convierte también en una alternativa que ayuda pues a la economía.

Entonces, es el gran dilema sobre la contaminación ambiental porque pues no se hace una minería responsable y no creo que haya minería responsable, eso es un sofisma de distracción porque toda minería es una alteración al medio y esa alteración va a generar algún tipo de afectación.

Estos son departamentos que dependen mucho del nivel central de los recursos del estado porque aquí no hay empresas, son pequeños municipios. Nuestra población aquí está en el promedio de 52 000 y pico habitantes. Pero hay muchas necesidades también porque no hay, ahí sí como se diría, “no hay cama para tanta gente” en materia laboral con el estado. Y el comercio es muy pequeño, es incipiente, entonces como para decir que es que se van a generar muchos empleos y eso, no.

—¿Y qué propuestas o iniciativas o alternativas hay desde la comunidad para, tal vez, transformar un poco esa realidad de la minería?

—En este momento la alternativa que está pegando fuerte es el turismo de naturaleza y cultural, pero además comunitario porque ya digamos que colonos iniciaron el negocio, pero también se ha ido promoviendo mucho hacia sectores indígenas. ¿Sí? Pero obviamente esto también puede, si no se controla, si no se regula, pues se puede convertir también en un problema.

Es que estamos en la Amazonía, por eso yo digo, no cualquier alternativa, tiene que ser muy bien estudiada para poder generar ingresos que sean sostenibles. Y cuando hablo de sostenibilidad, hablo también del tiempo, no ambientalmente nada más.

—Ahora, el año pasado en 2024 el gobierno expidió el Decreto 1275, por el cual se establecen las normas requeridas para el funcionamiento de los territorios indígenas en materia ambiental por parte de las autoridades indígenas en coordinación con las demás autoridades o entidades ambientales. ¿Cómo fue recibido ese decreto por las comunidades? Y desde su perspectiva ¿qué se podría analizar de esto, teniendo en cuenta que después el resguardo indígena Chorobocón emitió una resolución que autorizaba la explotación minera en 1.043 hectáreas de la Reserva Forestal de la Amazonía, pero que después tras una tutela del Ministerio de Ambiente se anuló ese proyecto?

—Las comunidades lo entendieron de buen recibo, es decir, le parecía muy bueno porque era un reconocimiento a esa calidad y autoridad que ya le estaba diciendo la Constitución y es como dar una herramienta para poder entender lo que está diciendo la norma superior. Y es como poderlo llevar a territorio. Pero también el ejercicio era entender como autoridades, pues que también tiene unos límites, porque no estamos en un estado plurinacional.

Estamos, según la Constitución dice que Colombia es un estado único. Pues es lo que yo llamaba un “arma de doble filo”, si las autoridades no lo entienden desde la lógica de los usos y costumbres, que fue lo que sucedió acá cuando se solicitó por parte del resguardo para el proyecto minero, la sustracción de un área de la Reserva Forestal. Y resultó que esa área de sustracción tenía que ver incluso con el río.

Entonces, el decreto 1275 fue utilizado por el resguardo para invalidar, para no aceptar la decisión que tomó el Ministerio de Ambiente de negar la sustracción. Entonces, ellos niegan la del Ministerio y sacan una resolución basada en ese decreto para autorizar la sustracción. No teniendo en cuenta que el decreto no estaba cambiando el orden de las instituciones del Estado, ¿sí? Le estaba dando un poder, pero también un poder que bajo el principio constitucional de concurrencia, pues también tiene que respetarse. Y que las autoridades están embestidas es para colaborarse mutuamente para cumplir ese fin esencial, ¿cuál? Las buenas condiciones de la comunidad, ¿sí? Y el ambiente es uno de ellos. Y eso creo que no lo entendían de ellos y sus asesores tal vez lo entendían, pero preferían hacerse los de las gafas para poder hacer esos amaños, sus expresiones amañadas.

—Bueno, Leonardo, ya ahora para para cerrar, le pregunto ¿qué espera o qué exigiría usted por parte del Gobierno teniendo en cuenta que hace parte de una comunidad indígena, que vive en Irida, teniendo en cuenta como todas las condiciones geográficas de este lugar para que realmente se respeten los derechos de las comunidades y que también se les ofrezca un empleo formal digno?

—Yo lo que creo que está en mora y ya la Corte Constitucional se pronunció frente a una demanda que fue el caso en Vaupés, es que se debe realmente de manera decidida y oportuna, regular los temas de los proyectos REDD+ y todo lo que tiene que ver con bonos de carbón. Porque es una oportunidad para los pueblos indígenas, pero son otros los que se están llevando la mejor parte, y no son de acá del territorio. Y entonces a nuestras comunidades las convencen de que es un buen negocio y, en el mejor de los casos, de pronto puede que se dividan en 50 - 50. Pero es muy verraco que yo sea el dueño de la casa y sea el dueño de toda la riqueza de la casa y venga otro y me proponga un negocio porque hay alguien que me quiere comprar lo que yo tengo adentro y ese otro se me lleva el 50% , siendo yo el dueño. ¿Sí me hago entender? Porque además hay un gran dilema ahí, ¿no?

Yo le decía a mis compañeros “¿de dónde provienen esos recursos de los bonos de carbono, de los proyectos REDD+ más?” Yo le decía "son países que están contaminando, que han destruido, que siguen contaminando, que no están cumpliendo con los procedimientos o los protocolos internacionales, pero pues que justifican el pago a aquellos países que conservan para ellos seguir haciendo lo que están haciendo. Y pues obviamente artistas que se suman a ese tipo de de dinámicas, de negocios y entonces es como si, le pongo este ejemplo: es como si usted vive en la casa con sus padres y es un dependiente de su familia y sobretodo de su papá porque es el que provee, su mamá es una ama de casa, pero su papá le pega a la mamá y a veces es brusco, fuerte con ella que puede llegar a afectarla demasiado y en algún momento hasta matarla si es dado el caso , pero usted no dice nada porque es que su papá lo mantiene.

Entonces ahora nos hacemos llamar los guardianes y los protectores de la madre tierra, pero entonces estamos endulzados con los bonos de carbono porque entonces nos llega un recurso ¿Sí?

Donde el que hace el negocio con el recurso externamente, se lleva una buena parte del recurso y yo entonces acepto que sigan pagando y me beneficien con esos bonos mientras siguen contaminando el planeta o la madre tierra. ¿Sí? Entonces, por eso les ponía el ejemplo, entonces usted sigue dejando que le peguen a su mamá porque vive de su papá.

—Leonardo, muchísimas gracias por estar acá en El Megáfono y por responder a nuestras dudas.

—Valeria, muchas gracias a su mercé y a los oyentes, escuchas y miradores de este programa, de este podcast. Espero que llegue, sobre todo me gustaría que llegue mucho a jóvenes. Siempre he creído que en ellos está cifrada la esperanza, incluso acá en mi territorio. Y yo digo a la gente: la Amazonía no es un tema de los guainianos, ni de los seis departamentos, ni de los ocho países de la cuenca. La Amazonía es un tema del mundo en el papel que está jugando actualmente y aquí tienen que preguntarnos a todos y a todas los que tenemos que ver con este territorio que llamamos la Gran Cuenca. Pero así mismo el enfoque de desarrollo tiene que mirar que aquí también hay necesidades y que el enfoque tiene que ser desde esta Amazonía para la vida, pero las necesidades no dan espera, por lo tanto tiene que ser de manera decidida.

Créditos:

Locución: Valeria Ortiz

Guión y entrevista: Valeria Ortiz

Edición: Valeria Ortiz

Ilustración: Camila Bolívar

Coordinación general: Ángela Martin Laiton