El monumento de un hacha clavada en el tronco de un árbol talado está ubicado en el parque principal Los Fundadores en San Vicente del Caguán. “Para mí, el símbolo del hacha no es de destrucción. Para mí es progreso, porque así fue que llegaron acá. San Vicente del Caguán existe gracias a las manos heridas de los campesinos que llegaron tumbando la selva”, dice Guillermo Peña mientras lo observa.

Peña ha vivido siempre en el municipio, trabaja como aserrador, sobre él cae el estigma constante que pesa sobre los habitantes de San Vicente del Caguán: ser vistos como depredadores de la selva amazónica. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), entre octubre y diciembre de 2023, la deforestación en los siete departamentos que componen la región amazónica se estimó en 18.400 hectáreas. San Vicente del Caguán fue el tercer municipio con el mayor porcentaje de detecciones tempranas de deforestación en todo el país, después de Mapiripán y Cartagena del Chairá.

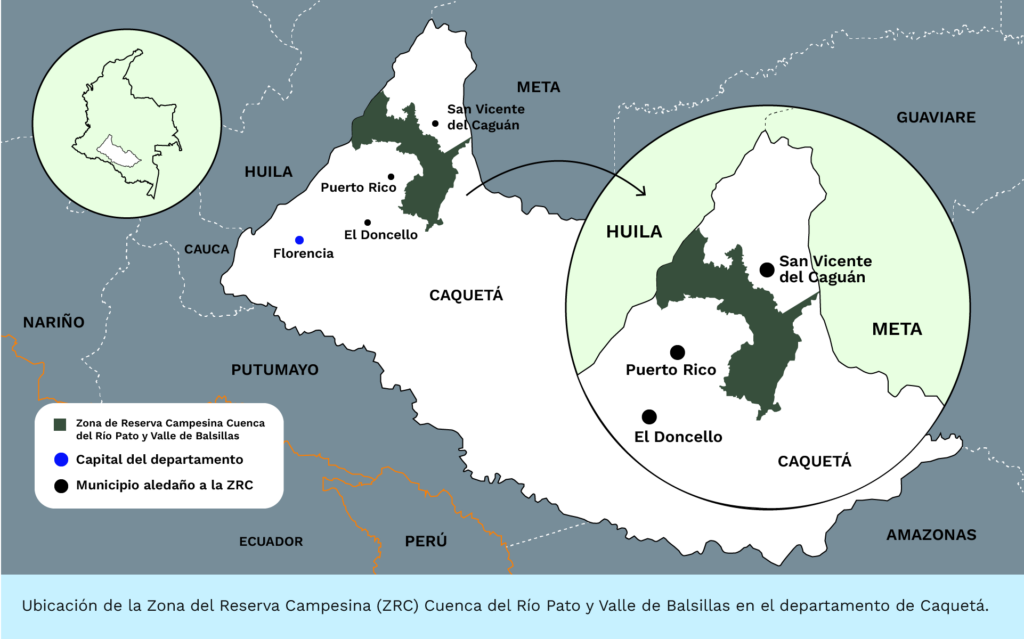

Sin embargo, a tres horas del casco urbano de San Vicente hay un oasis habitado y protegido por campesinos que llevan 27 años trazando un camino hacia la conservación y la sostenibilidad. Lo han hecho bajo la figura de las conocidas Zonas de Reserva Campesina (ZRC), una forma de ordenamiento que abarca 71 mil hectáreas que la conforman y delimitan. Con esa figura, que empezó a regir desde 1997, buscan contrarrestar la concentración de tierras rurales, fomentar una economía campesina sostenible, salvaguardar los recursos naturales y frenar la frontera agropecuaria.

“Se trata de ordenar el territorio. De ordenarlo a partir de acuerdos comunitarios. No es un actor o un agente externo el que tiene que decir qué hacemos, somos nosotros mismos los que ordenamos en lo ambiental, lo social y lo productivo”

Dice Nolberto Villalobos, ex vicepresidente de la Asociación Municipal de Colonos del Pato - Balsillas (Amcop), la entidad que representa la reserva.

La brújula de lo que los campesinos bautizaron como ‘Zona de Reserva Campesina de la cuenca del río Pato y el Valle de Balsillas’ ha sido el manual de convivencia que construyeron en 2004, a través de consensos entre las 27 juntas de acción comunal que la componen. Dentro de los 50 artículos redactados, destaca la prohibición de la tala, la caza y la pesca con fines comerciales. El mismo documento destaca en sus primeras páginas que el “amor por el territorio” es un valor fundamental para la sana convivencia. Para eso han tenido que darle vuelta al modelo económico y al chip de la deforestación como forma de desarrollo.

Mercedes Mejía, docente de Ingeniería Agroecológica de la Universidad de la Amazonía, explica el costo ambiental de la deforestación: “Los árboles entre más jóvenes, más captan dióxido de carbono (CO2). Cada que se tala un árbol se pierde un sumidero (o reductor) de CO2” que es lo que, al llegar a la atmósfera, calienta la Tierra.

Pero para Mejía, la deforestación en San Vicente del Caguán “es más que un cementerio de árboles, es un problema estructural”. Y va unido a dos puntos claves: la historia de la colonización y la ganadería como modelo económico. “

Nos dicen que somos los destructores de la selva y que estamos afectando el medio ambiente. ¿Nosotros? Ellos obligaron a nuestros padres a meterse a la selva. ¿Por qué digo ellos? por la maldita política, porque empezaron a matar liberales y godos y mucha gente se tuvo que desplazar a estos lugares”, cuenta Peña.

Desde los años 30, los habitantes de la entonces intendencia del Caquetá eran descritos principalmente como colonos e indígenas. En el siglo XIV y XX la explotación y fiebre del caucho en esa zona llevó a que se transitaran ríos y se abrieran caminos entre Huila y Caquetá. A inicios del siglo pasado, a San Vicente del Caguán llegaron principalmente campesinos del Tolima, Huila, Antioquia y otras regiones. Algunos en la búsqueda de tierras productivas, otros huyendo del conflicto armado y unos por impulso del Estado que fomentó la colonización para adjudicar tierras baldías.

Una parte de los campesinos llegaron talando árboles para abrirse camino por la selva, para ocupar baldíos, para conseguir madera y construir sus casas o para ayudar al vecino a tener un techo. A esos colonos va dirigido el monumento del que hablaba Peña. En 2019, las alertas de deforestación del Ideam señalaron que los procesos de colonización en San Vicente del Caguán avanzaban “de manera rápida y no planeada” y eso generaba “una demanda creciente de recursos y tierras” en lo que se sustentaban las cifras de deforestación.

El segundo es la ganadería, la principal actividad económica y considerada una marca de la región. Según el Ideam, el ganadero a gran escala es uno de los principales agentes de deforestación en San Vicente del Caguán porque el ganado pastorea en praderas que usualmente eran bosque. “En los años 60, el antiguo Incora (Instituto Colombiano de la Reforma Agraria) no sólo decía ‘vaya a coger un pedazo de tierra al Caquetá’, sino que hacía préstamos, no con dinero sino con animales, para que arrancaran con la producción ganadera”, afirma Javier Revelo, docente de la Universidad del Rosario y experto en temas de deforestación de la Amazonía.

Cuando el auge del caucho pasó, empezó la colonización campesina que impulsaron entidades como el Fondo Ganadero del Huila que ofrecían ganado a antiguos caucheros para que abrieran potreros. “El Estado quiso consolidar la ganadería como modelo de desarrollo regional, lo logró y hoy vemos las consecuencias”, dice. Según el censo nacional bovino de 2023, que realizó el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), San Vicente fue el municipio con mayor número de bovinos: 895.290, casi el doble de Paz de Ariporo, un municipio de Casanare que le sigue en la lista.

Pero a las cifras de deforestación actuales en San Vicente del Caguán también se le suman otros factores. Uno de esos es el papel que pudo tener la salida de las antiguas Farc en el aumento de la tasa de deforestación de los últimos años en San Vicente, ya que en el municipio, ese grupo armado ilegal, era visto como regulador de la tala de árboles. “Evidentemente, los grupos armados ilegales, El Estado y las Fuerzas Armadas tienen un papel, pero es un error aproximarse a la deforestación desde el conflicto armado sin pensar en la economía”, explica el docente.

En 2017, un año después de la firma del Acuerdo de Paz, San Vicente del Caguán tuvo su pico más alto de hectáreas deforestadas desde que existe la medición: 26.632. En El Pato - Balsillas, la deforestación pasó de 302 a 523 hectáreas de 2016 a 2017, a pesar de esto, la superficie cubierta por bosque en la zona aumentó en casi 4 mil hectáreas en ese mismo periodo de tiempo.

Recostado sobre un tronco de madera, en la vereda Guayabal de la reserva campesina, Geyner Bedoya, un campesino de 41 años que hoy asesora a la Asociación Municipal de Colonos de El Pato (Amcop), dice que esa diferencia entre las cifras de deforestación y el crecimiento del bosque estable tiene una explicación.

“Acá y en lo que no es la zona de reserva campesina hay institucionalidad, cooperación internacional y actores armados. Es el mismo escenario. Entonces, ¿Por qué, cuando se firma el Acuerdo de Paz, los focos de deforestación se concentran en donde no es la zona de reserva campesina?, ¿cuál es la diferencia? Sólo hay una: el tema organizativo”.

La organización comunitaria

La zona está compuesta por lo que Amcop llama tres núcleos, que son los tres centros poblados principales: Balsillas, Guayabal y Los Andes. A todos los conecta la vía que comunica al Huila con el Caquetá y en la que los transportadores suelen atravesar de Neiva hasta San Vicente del Caguán. La reserva empieza en Balsillas con un valle, algunos parches de bosques y un clima frío; y a medida que avanza, entre Guayabal y los Andes, las montañas se van acercando, los árboles empiezan a cubrirlas y la temperatura va subiendo. Es como atravesar tres pisos térmicos y al menos dos tipos de geografía.

Aún se ven casas en madera, porque construir en ladrillo sigue siendo costoso por las distancias. En los jardines y antejardines suelen verse pequeñas huertas. Suelen ser caseríos silenciosos en los que el mayor ruido viene de las motos que son el principal medio de transporte. El licor no se puede vender los lunes, a menos que sea festivo, y los establecimientos que lo comercializan sólo lo pueden hacer de martes a viernes de 6 de la tarde a 10 de la noche. Nadie puede portar armas, es obligación que toda persona mayor de 14 años que viva en la zona esté afiliado a una Junta de Acción Comunal (JAC) y una vez al mes hacen jornadas de trabajo comunitario para embellecer la zona.

Como uno de los fines de la reserva es evitar la concentración de tierras, cada familia tiene derecho a un mínimo de hectáreas — y también a un máximo — según la actividad económica que desarrollen. Por ejemplo, las familias que decidan pasar de un sistema productivo ganadero a uno más ambiental y sostenible, pueden tener un mínimo de 50 hectáreas, pero no podrán pasar de las 150 a menos que esos terrenos se trabajen en proyectos asociativos o de forma colectiva. Y quienes tienen cultivos diversificados mínimo podrán tener 20 hectáreas y máximo 75.

Según el manual de convivencia de la zona, cualquier propietario que quiera vender sus tierras debe ofrecerlas primero a la JAC, luego a Amcop, después a personas de la zona y, en última instancia, a externos. En caso de que los últimos estén interesados en comprar, antes de realizar el negocio deben ser presentados en la asamblea y el propietario debe conocer las intenciones de comprar el predio, para evitar que realicen actividades como minería o proyectos de monocultivos extensivos. A la par deben conocer el manual, acogerse a éste y participar en al menos tres asambleas antes de inscribirse como socios de una JAC.

En la reserva, la conservación ambiental es tan importante que para cortar un árbol, cualquier habitante debe pedir permiso al comité ambiental de la JAC de la vereda.

Wilmar Andrés Sánchez es uno de los integrantes de ese comité en la vereda de Balsillas, un caserío de pequeñas casas que parecen construirse alrededor de una cancha de fútbol cubierta por pasto. Tiene 29 años y desde que salió del colegio se ha vinculado a proyectos ambientales en la reserva. Detrás de un escritorio de madera, en una casa pequeña de paredes amarillas, Sánchez va enumerando una de las tantas funciones de su trabajo.

Cuenta que a ellos les llegan las cartas de los campesinos que solicitan aprovechar o tumbar un número determinado de árboles para poner un cerco, arreglar la vivienda o hasta construir un puente. Eso sí, todo debe tener un uso doméstico y ningún fin comercial. El trabajo del comité es visitar la zona, evaluar qué tan viable es la tala y cómo debe reponerse. Es decir, cuántos árboles nuevos y en qué zonas deben sembrarse y cuidarse para devolver al medio ambiente lo que se le ha quitado. Al final, el comité debe decidir si da el visto bueno o no a la solicitud. Ese proceso puede durar hasta 20 días.

Las respuestas a las solicitudes, negadas o aceptadas, generalmente se respetan. Pero también suele haber tropiezos, en especial con nuevos propietarios. “Con los que han comprado tierras ha sido un reto grande porque vienen de otra cultura y a veces no les gusta obedecer las normas. Nos ha tocado hacer llamados de atención y en ocasiones llevarlos ante el Comité de Conciliación para imponer sanciones, en especial pedagógicas, como sembrar árboles, limpiar zonas verdes”, cuenta Oneira Perdomo, una campesina que también hace parte del comité ambiental de Balsillas.

Según el registro más reciente de deforestación que tiene el Ideam, en 2022, la zona de reserva campesina de El Pato - Balsillas tuvo 70 hectáreas deforestadas. Menos del 1% de su territorio. Esa cifra no se ha logrado sólo a punta de prohibiciones, también de pedagogía, organización comunitaria y apoyo económico, sobre todo, de cooperación internacional.

El engranaje de El Pato - Balsillas

En Balsillas, la ganadería sigue siendo la principal actividad económica. En especial porque la composición de la tierra y el clima frío que puede llegar hasta a los cuatro grados centígrados no es precisamente un incentivo para la agricultura. Por eso Alfonso Tovar, coordinador del proyecto Escuelas Campesinas, le está apostando a capacitar a los campesinos para que la ganadería y la deforestación no vayan de la mano.

“Se trata de enseñarles a que produzcan pero que lo hagan a partir de la conservación, protegiendo los bosques y sin dejar su actividad económica porque no puede haber conservación con hambre”, dice Tovar. El proyecto busca enseñar desde lo más básico hasta un nivel de experticia sobre el campo y la conservación. “Todo enmarcado desde la monetización del cuidado porque si influye el bolsillo, ellos aprenden a cuidar monetizando”. Aunque es un proyecto que apenas está andando, hay al menos 50 familias participando con las que se esperan firmar acuerdos de conservación por 10 años para sus predios.

“Nada anda solito, todo hace parte de algo”, dice Wilmar Sánchez a medida que recorre las calles despavimentadas del caserío camino a la sede principal del Colegio Guillermo Ríos. La institución es un ejemplo de ese engranaje que funciona en la zona de reserva campesina y que se refleja en la educación. Tras el portón blanco con letras azules, varios salones de paredes blancas rodean la cancha múltiple. De ahí en adelante empieza la esencia del enfoque agroempresarial que tiene la institución: viveros, huertas, cerdos y una fosa de basuras .

Con el cucharón en mano y sin dejar de revolver la leche caliente que se convertirá en el arequipe, que luego venderán los estudiantes de once, la profesora Erfilia Díaz, de 41 años, cuenta que en el colegio quieren darle a los jóvenes la bases para crear microempresas o emprendimientos campesinos. “Estamos en un contexto en el que los papás tienen su tierra y lo ideal es que desde niños aprendamos a manejarla para hacerla autosostenible”, dice Díaz quien este año empezó a dictar clases de fortalecimiento empresarial.

A la profesora Erfilia se le ocurre vender carne de hamburguesas, hacer gelatina, preparar arequipe o recoger la cosecha de las huertas para que los estudiantes salgan por la vereda a venderla. Y de paso vayan aprendiendo sobre el manejo de las finanzas y el comercio. Pero no es la única docente que ha unido esa vocación campesina a las clases. Cada grado del colegio se encarga de ciertas zonas, uno de las huertas, otros de los cerdos y otros más de los cultivos de frutas que hay regados. “Acá el profesor de matemáticas sale a medir el área de la huerta, del galpón o de la cochera de los cerdos. No es una matemática tradicional, es un aprendizaje activo con la transversalidad del enfoque agroempresarial”, dice la profesora.

Las huertas y los viveros no se ven sólo en el colegio. En fincas, casas y comercios son comunes los pequeños cultivos de legumbres, verduras y algunos condimentos que desde la Asociación Municipal de Colonos del Pato (Amcop) han impulsado por medio de proyectos. “La huerta casera se acaba cuando llega el frío. Por eso gestionamos un proyecto con Parques Nacionales Naturales para construir un invernadero de 120 metros cuadrados para 40 familias”, afirma Javier Guependo, presidente de Amcop. Dice que el fin de extender esos proyectos por toda la reserva es que la zona se convierta en una despensa agrícola llena de pequeños productores.

Alejandra Vega, especialista en tenencia de tierras de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, dice que el fortalecimiento de esos pequeños productores, que conforman lo que desde la organización se llama agricultura familiar y comunitaria, es clave para la seguridad alimentaria. “El 70% de los alimentos del mundo se producen de este tipo de agricultura”, dice Vega, resaltando la cifra.

Para que la agricultura tampoco se lleve por delante los bosques, en la zona de reserva campesina cuentan con una estrategia que llaman “cañeros rotativos”. Los cañeros son zonas que han sido deforestadas y están en proceso de transición para regenerarse. La norma en la reserva es que los cañeros que tienen 20 años no se pueden intervenir porque prácticamente son bosque primario, pero los que están alrededor de los 10 sí pueden usarse para agricultura.

Después de la producción, esa zona debe dejarse descansar y el próximo cultivo debe rotarse a otro predio, así la tierra se oxigena y las familias contarán con terrenos para la actividad agrícola. “Es un trabajo de conciencia y un trabajo que implica que las juntas y la organización estén repitiendo en cada reunión que hay que conservar”, dice Geyner Bedoya desde Guayabal. Ese trabajo de conservación ha llevado a que desde Amcop le apuesten a viveros comunitarios en todas las veredas.

Desde la reja metálica que rodea el vivero, Bedoya va diciendo los nombres comunes de algunas de las plántulas que germinan en las decenas de hileras que hay bajo el toldo negro: arrayanes, cedros rosados, laureles. La meta, afirma Bedoya, es producir 30 mil plántulas, de las 78 especies nativas de la zona, al año. Así, cuando un campesino deba plantar árboles por gusto, necesidad o por compensar la tala de otros, pueda recurrir al vivero para obtener plantas nativas.

Eso permitiría que las semillas de especies que están desapareciendo en la zona puedan propagarse. También sería una alternativa para plantar árboles con el fin de restaurar zonas deforestadas. Como la orilla del río que atraviesa a Balsillas, una de las pocas que no cumplen con la norma de la reserva, en la que todos los ríos deben contar con una cobertura de bosque de 30 metros a cada lado. Las plántulas del vivero serían un aporte para que, en un futuro, el valle verde de Balsillas pueda estar tupido de bosque.

Bedoya dice que el vivero también los ha llevado a pensar en la posibilidad de que haya pequeños cultivos de árboles maderables con el fin de intervenirlos para suplir la necesidad de madera y que el campesino no tenga que entrar a los bosques a buscarla.

Pero no es sólo un tema de uso y comercialización. “Con este vivero logramos mantener un proceso de conocimiento e investigación que le facilitamos a la comunidad — expone Bedoya — . El vivero se convierte en un laboratorio de aprendizaje y de enseñanza y arraiga más el tema de conversación”. Lo dice porque, para él, tiene mucho más peso que los campesinos puedan ver, conocer, y fortalecer sus conocimientos de semillas, especies y comportamientos del suelo, que solo escucharlos.

El vivero de Guayabal inició con dinero de cooperación internacional, pero esperan que pronto sea autosostenible. Es una historia que se repite en los tantos proyectos, algunos en papel y otros en marcha, que hay en la zona de reserva campesina. La mayoría cuentan con el apoyo de organizaciones internacionales, la Cruz Roja y Parques Nacionales Naturales — que son las instituciones con mayor presencia en el territorio —.

Y, en un hecho que han considerado histórico porque no recuerdan la última vez que un gobierno nacional invirtió tanto en la reserva campesina, aplauden los 9 mil millones de pesos que llegaron por medio de la Agencia de Desarrollo Rural para proyectos agropecuarios. Los demás proyectos en la reserva andan con las uñas, a punta de gestión propia, con apoyo comunitario y en medio de un conflicto entre las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc y la Segunda Marquetalia que se disputan el territorio.

“Acá cuidamos, conservamos, restauramos, pero la inversión se la llevan a otras zonas arrasadas por la deforestación en las que no hay estos procesos. Es como cuando uno tiene dos hijos y en lugar de premiar al que se porta bien, premia al que se porta mal. Así nos hemos sentido”, dice Bedoya.

Reportería

Nicole Tatiana Bravo García

Olga Arenas

Gabriel Linares

Vanessa Barrera

Edición

Ángela Martin Laiton

Fotografía y videografía

Gabriel Linares

Ilustración y diagramación

Camila Bolívar

Esta historia fue producida con el apoyo de Earth Journalism Network