Donde Duele: País

el reto de cuidar la salud mental en medio del abandono, el racismo y el conflicto armado

¿Qué significa hablar de salud mental en una comunidad donde no hay psicólogos, el hospital más cercano está a días de camino o el dolor se nombra en otra lengua? Para responder a esa pregunta, Consonante recorrió ocho municipios de seis departamentos del país para entender cómo se accede o no a servicios de salud mental en los territorios. Los resultados confirman lo que muchas comunidades han repetido por años: la salud mental no es solo un asunto clínico, sino una herida abierta por décadas de guerra, despojo, racismo y abandono estatal. Este especial recoge cifras, testimonios y saberes para mostrar que el sufrimiento no es individual, sino colectivo. Y que en Colombia cuidar la mente es también una forma de defender el territorio.

Después de oír el paso de las balas durante más de sesenta años, atravesar la ausencia de derechos fundamentales y, por ende, la exclusión, la pobreza y la estigmatización, hablar de salud mental en Colombia es hablar de una herida abierta, una deuda y un dolor.

Ndumui es la palabra usada en lengua otomí para nombrar un dolor emocional que resulta devastador. Según sus hablantes, se siente desde el estómago hasta el corazón. Diríamos que es el dolor de lo entrañable. Para el pueblo Ticuna, existe un espíritu reconocido como portador de maldad: el Chachacuna. Cuando entra en contacto con los seres humanos, les hace perder el sentido de sí y los lleva a hacerse daño. Para el pueblo Emberá, estos espíritus —hasta hace poco desconocidos— son los Jais. Una vez vistos, “las personas pierden su mente, su cabeza se va al verlo. Después viven aburriditas, sin ganas de ir al conuco, en la cama todo el día, pensando mal, como muertas en vida”.

Estos relatos, aunque diversos en origen y lengua, coinciden en algo fundamental: la salud mental no es una cuestión aislada del cuerpo, del territorio ni de lo espiritual. Lo que para algunos pueblos se manifiesta como la pérdida del alma, la desconexión con la tierra o la presencia de espíritus perturbadores, en otros contextos se ha traducido en categorías clínicas. Mientras las comunidades rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes reconocen el sufrimiento como parte de un desequilibrio colectivo, la tradición occidental ha tendido a interpretarlo como un trastorno individual.

La salud mental, en la tradición occidental, ha sido interpretada históricamente como una anormalidad individual, primero moral o espiritual, luego biológica o química.

Desde la antigüedad grecolatina, la locura osciló entre explicaciones sobrenaturales y naturales. Por siglos, se mantuvo fuera del ámbito de lo público: era una vergüenza familiar, una carga doméstica, un asunto privado. Incluso cuando la psiquiatría comenzó a institucionalizarse en los siglos XVIII y XIX, lo hizo desde una lógica disciplinaria que encerraba y clasificaba, pero no buscaba comprender.

Ese paradigma contrasta radicalmente con las cosmovisiones de muchos pueblos indígenas de Colombia, donde no existe una separación entre mente y cuerpo, ni una visión fragmentada del ser humano. En sus lenguas, muchas veces no existe una palabra equivalente a “salud mental”, porque el bienestar se concibe como armonía entre la persona, la comunidad, los ancestros, los espíritus y el territorio. El sufrimiento emocional no es un trastorno aislado, sino una desarmonía que afecta al tejido colectivo.

Y el suicidio, lejos de explicarse como patología individual, se relaciona con rupturas del orden espiritual, desequilibrios comunitarios o, en contextos extremos, como una respuesta ante la destrucción del mundo propio.

Durante la Conquista, los suicidios colectivos de pueblos como los U'wa o los Sutagao fueron una forma de resistir la esclavitud y el despojo. En 1540, por ejemplo, las mujeres se metían con sus hijos en enormes vasijas de barro que eran rodadas hasta el abismo del Peñón de Los Muertos, en Güicán, Boyacá. La muerte digna era mejor que la esclavitud. Siglos después, la historia volvió a repetirse para los U'wa ante la amenaza de la explotación petrolera en su territorio. Para este pueblo, el petróleo es la sangre de la madre tierra y extraerlo es causar una herida espiritual irreparable. “Si la tierra se desangra, el universo se cae”, advirtieron.

En su cosmovisión, la salud y la vida están ligadas de manera inseparable al equilibrio territorial y espiritual. Cuando ese equilibrio se rompe —ya sea por el conflicto armado, el desplazamiento, la minería o la imposición de modelos educativos ajenos—, la vida misma entra en crisis. Así, mientras en los centros urbanos se debate si el suicidio es un fallo neuroquímico o un dilema filosófico, en muchos pueblos indígenas es también una señal de que el mundo ha dejado de tener sentido. De que la dignidad ha sido arrebatada.

Las cifras que registran “intentos de suicidio” en lugares como Vaupés o Guainía no alcanzan a capturar ese vacío. Solo cuentan lo visible, no lo que se deshace en silencio.

A pesar de la distancia geográfica, las distintas voces recogidas por Consonante coinciden en un punto: la salud mental está profundamente atravesada por la historia de exclusión, violencia, pobreza y olvido institucional que han vivido estas comunidades. El conflicto armado, la discriminación, el racismo estructural, el abandono del sistema de salud y la imposición de lógicas externas a las formas propias de cuidado han marcado las emociones, los cuerpos y las relaciones comunitarias. “El contexto es tan adverso que enferma”, dice una lideresa del Guainía.

En medio de este panorama, Consonante —además de la reportería, escucha de testimonios de las comunidades y entrevistas a las autoridades— realizó una investigación basada en un diseño metodológico cuantitativo, con un muestreo no probabilístico por conveniencia, encuestando a los habitantes de ocho municipios en seis departamentos del país (Guainía, Vaupés, Caquetá, Chocó, La Guajira y Amazonas). Las encuestas fueron aplicadas por la red de periodistas locales en territorios de difícil acceso y la recolección de datos se llevó a cabo mediante un formulario digital de 58 preguntas distribuidas en once capítulos temáticos.

La muestra final estuvo compuesta por 1.297 personas mayores de 14 años de Inírida, Mitú, San Vicente del Caguán, Quibdó, Bojayá, Leticia, San Juan del Cesar y Fonseca.

La mayoría fueron mujeres (53,6 por ciento), el 46,1 por ciento hombres y el 0,3 por ciento intersexuales. Por grupo etario, predominó la población entre 18 y 44 años (61,1 por ciento). En cuanto a la autoidentificación étnica: el 41,6 por ciento fue indígena; el 17,2 por ciento fue afrocolombiano, raizal o palenquero; el 10,8 por ciento dijo ser mestizo; una persona se identificó como gitana-Romm, y un 30,4 por ciento no se identificó con ningún grupo étnico. Esta distribución refleja una muestra diversa, con fuerte presencia de población joven-adulta, mujeres y comunidades de regiones con profundas desigualdades históricas en salud mental.

EL CONFLICTO ARMADO, UNA HERIDA ABIERTA

Las afectaciones en la salud mental producto del conflicto armado fueron notorias en los resultados. De las 1.297 personas encuestadas, el 48,5 por ciento cree que la guerra ha afectado la disponibilidad o calidad de los servicios en su territorio y un 28,4 por ciento ha recibido atención relacionada con afectaciones por el conflicto armado, principalmente a través de organizaciones comunitarias (18,5 por ciento). A esto se suma que solo el 10,1 por ciento de las personas indicó que hay profesionales de salud mental disponibles permanentemente en su comunidad, mientras que el 20,1 por ciento señaló que nunca hay presencia de estos profesionales y el 29,8 por ciento dijo desconocerlo. El silencio institucional persiste justamente donde más se necesita.

Esta brecha se acentúa cuando se revisan las exigencias del Conpes 4031 de 2021. Está establecido que para 2031, la meta de atención psicosocial para víctimas de conflicto armado reportadas por el Ministerio de Salud y Protección Social sea de 1 '716.322. Una cifra que representa apenas el 17 por ciento del total de víctimas registradas en todo el país —casi 10 millones en 2025— y que seguramente será aún mayor al cierre de esa vigencia.

“Según la IV Encuesta Nacional de Verificación (ENV) elaborada en 2023 por la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la Sentencia T-025 de 2024 sobre desplazamiento, solo el 3,3 por ciento de las personas desplazadas conocen los programas de rehabilitación, y apenas la mitad de ellas accedió a ellos”, dice la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz. “Esto refleja una brecha crítica entre las necesidades psicosociales de la población víctima y la respuesta institucional. Aunque muchas personas han manifestado mejoras en su vida familiar y social cuando acceden a atención psicosocial, la cobertura sigue siendo insuficiente, especialmente en comunidades étnicas y rurales”, afirma Marín Ortiz. También asegura que desde la Defensoría han recomendado ampliar la cobertura del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (Papsivi), fortalecer su enfoque diferencial e interseccional y garantizar una atención adecuada, prolongada y con personal capacitado.

La Defensoría ha identificado además que departamentos como Nariño, Cauca, Chocó, Putumayo, Caquetá, Arauca, Norte de Santander, Córdoba y regiones del sur del Cesar, sur de Bolívar y sur del Meta son algunos de los lugares más críticos. Los desplazamientos masivos, masacres, desapariciones forzadas, violencia sexual, reclutamiento de menores y confinamiento de comunidades enteras han impactado reiteradamente la vida emocional, familiar y comunitaria. “En estos lugares, muchas personas han vivido múltiples hechos victimizantes a lo largo de su vida, acumulando traumas complejos sin acceso a servicios adecuados de salud mental”, agrega la Defensora.

Según documentos oficiales del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia —especialmente relacionados con el Papsivi y su articulación con la Ley 1448 de 2011—, de los principales 16 hechos victimizantes relacionados con el conflicto armado, el más frecuente es el desplazamiento forzado, que suele causar un impacto psicosocial significativo: “Estas personas están caracterizadas por profundos niveles de sufrimiento, así como por la dificultad para poder integrar la experiencia violenta en sus historias de vida. Ello en razón a que parte de lo lesionado tiene que ver con los sentimientos de dignidad, autonomía y la pérdida o menoscabo de control o certezas sobre la vida misma, al ser consecuencia de delitos cometidos por otros seres humanos en contextos de dominación armada, donde el terror se instala tras el uso brutal de la fuerza y la sevicia con los que se borra todo rastro de humanidad”.

A esto se suma las afectaciones diferenciadas y agravadas en comunidades étnicas. “Adicionalmente, en comunidades indígenas y afrodescendientes las afectaciones psicosociales también involucran el deterioro de los vínculos con el territorio, la ruptura de su tejido cultural y el dolor colectivo por la pérdida de líderes, sabedores o niños y niñas reclutados. La atención en estos contextos requiere incorporar su cosmovisión, espiritualidad y formas propias de sanación”, recomiendan desde la Defensoría.

CUIDAR LA SALUD MENTAL ES DEFENDER EL TERRITORIO

Los resultados de la encuesta también revelan que las experiencias de afectación a la salud mental no solo están atravesadas por factores estructurales, como el conflicto armado o la pobreza, sino también por la pertenencia étnica. Por ejemplo, de las 318 personas que dijeron haber sido afectados por el racismo, el 52,8 por ciento se identifican como indígenas, mientras que el 12,9 por ciento son afrocolombianos.

La tendencia se repite con el desplazamiento forzado, 239 personas respondieron haberlo sufrido, de ellas 146 pertenecen a pueblos indígenas. Con la pobreza o el hambre pasa lo mismo y golpea fuertemente a dichas comunidades —61,3 por ciento de la muestra total dice estar afectada y pertenecer a pueblos indígenas— . Estos datos evidencian cómo el racismo estructural, la exclusión histórica y el abandono estatal impactan de forma desproporcionada a los pueblos étnicos, cuyas condiciones materiales de vida están directamente relacionadas con su bienestar emocional.

“En muchos de estos territorios persisten dinámicas de violencia, control territorial por parte de grupos armados y debilidad institucional, lo que dificulta aún más el acceso a servicios integrales de salud mental y agrava la sensación de abandono. Por esta razón, la Defensoría ha reiterado la urgencia de ampliar la cobertura territorial del Programa de Atención Psicosocial y de implementar estrategias móviles, interculturales y sostenidas que respondan a las realidades de estas poblaciones. Adicionalmente, la reforma a la salud debe incorporar, de manera estructural, la atención a la salud mental, dado el porcentaje de la población con derecho a la rehabilitación, como medida de reparación”, propone Marín Ortiz.

En Colombia, la salud mental sigue siendo una de las grandes deudas del Estado con las regiones históricamente marginadas. En departamentos como Chocó, Caquetá, La Guajira, Amazonas, Guainía y Vaupés, el acceso a servicios es limitado, intermitente o inexistente. Las cifras institucionales evidencian una situación crítica: hay pocos profesionales, baja cobertura y una débil presencia estatal.

Por ejemplo, según un estudio publicado en la Revista Panamericana de Salud Pública de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en 2023, el 20 por ciento de los municipios del Chocó no cuenta con servicios de salud mental habilitados, y algunos municipios cuentan con sólo 38 por ciento de cobertura en el aseguramiento en salud. A esto se suma el estigma alrededor de las enfermedades mentales:

En los componentes para el manejo de la depresión, se menciona, en cuanto a psicoeducación, problemas como la percepción negativa de las enfermedades mentales a nivel cultural. Menciona ‘P’: “Acá los trastornos mentales son vistos como debilidad, falta de voluntad, locura y peligro”. La falta de formación en salud mental constituye una barrera para este componente. Refiere ‘J’: “Los profesionales de salud le tienen miedo a la gente con diagnósticos psiquiátricos”.

Pero las comunidades no han estado quietas. Allí donde el Estado no llega, florecen formas propias de cuidado: redes de apoyo entre vecinos, liderazgos espirituales, cantos, círculos de palabra, plantas medicinales, saberes ancestrales y procesos pedagógicos que priorizan el bienestar comunitario. No son respuestas improvisadas, sino estrategias construidas históricamente para sostener la vida en medio de la precariedad, el conflicto y el abandono.

Este especial es, también, un ejercicio de escucha. Un espacio para poner en el centro las voces de quienes cuidan y se cuidan a pesar del olvido. Porque hablar de salud mental en los territorios no es solo denunciar lo que falta, sino reconocer lo que existe y resistir a la idea de que solo hay una forma de sanar.

El confinamiento decretado en Colombia el 25 de marzo de 2020 no solo detuvo la vida; amplificó un terremoto emocional. El cierre de colegios, el miedo al contagio, el desempleo y la incertidumbre colapsaron la cotidianidad. En ese contexto, los diagnósticos de ansiedad y depresión se dispararon en todo el país, especialmente entre jóvenes y adultos mayores. Lo que la alerta sanitaria reveló, sin embargo, fue un fallo estructural en el sistema de salud: una enorme brecha entre quienes necesitan ayuda y quienes la reciben.

“Lo que nosotros hemos visto es que hay muchas más consultas después de la pandemia”, asegura Alexis Vallejo Silva, presidente de la junta directiva de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. “La gente está llegando mucho más por depresión y ansiedad a los servicios de urgencias y a los servicios de consulta de psiquiatría especializada. A esto se suma el suicidio: para el año 2023 se registró el alza tal vez más importante, se pasó aproximadamente de 2900 casos a 3158 en un solo año. Ese es un crecimiento que no se había registrado en décadas”, afirma. A esta situación, agrega el experto, se sumó el aumento en la atención por consumo de sustancias psicoactivas.

Luego de tres tutelas interpuestas por Consonante al Ministerio de Salud, esta entidad aseguró que durante 2023 se atendieron 2’600.580 personas en los servicios de salud de todo el país cuyo diagnóstico principal eran trastornos mentales y del comportamiento; la mayoría eran mujeres, quienes también fueron las que más intentos de suicidio registraron. En ese año 24.869 mujeres intentaron acabar con su vida, en contraste con 15.580 hombres. Sin embargo, fueron más del doble los hombres que murieron por esta causa: 2.559 en comparación con 742 mujeres.

Pero la gravedad de la situación en salud mental va mucho más allá del suicidio. Un análisis de los datos de la Encuesta Nacional de Salud Mental (ENSM) de 2015 y del Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO) evidenció que solo el 38,9 por ciento de las personas con trastornos mentales estaban recibiendo atención antes de la pandemia. Es decir, un 61,1 por ciento permanecía sin atención especializada.

Estas heridas no fueron un efecto temporal, sino acumulativo: raíces profundas de un sufrimiento colectivo que aún hoy marcan a comunidades enteras. Las secuelas de ese daño psicosocial se entrelazan con las condiciones actuales de los territorios, donde se vive una doble crisis: por un lado, las consecuencias de la pandemia; por otro, décadas de abandono estatal. Así lo plantean autores como Hernández-Holguín, quien ha señalado la falta de enfoques culturales y sociales en los estudios sobre salud mental en Colombia. Desde una perspectiva más amplia, surge el concepto de “salud mental colectiva”, que reconoce el papel del territorio como determinante clave de la salud. Esta mirada crítica responde a la tendencia de medicalizar el sufrimiento de manera individual, y propone, en cambio, comprender el malestar emocional como un fenómeno estrechamente vinculado al contexto histórico, político y cultural en el que las personas han vivido.

Según las encuestas realizadas, el 65 por ciento de las personas consultadas consideran que la pobreza es uno de los principales factores que afectan la salud mental, seguido de la exclusión social (48 por ciento) y el racismo estructural (30 por ciento). Estas cifras reflejan lo que las comunidades viven a diario: un dolor atravesado por las desigualdades históricas.

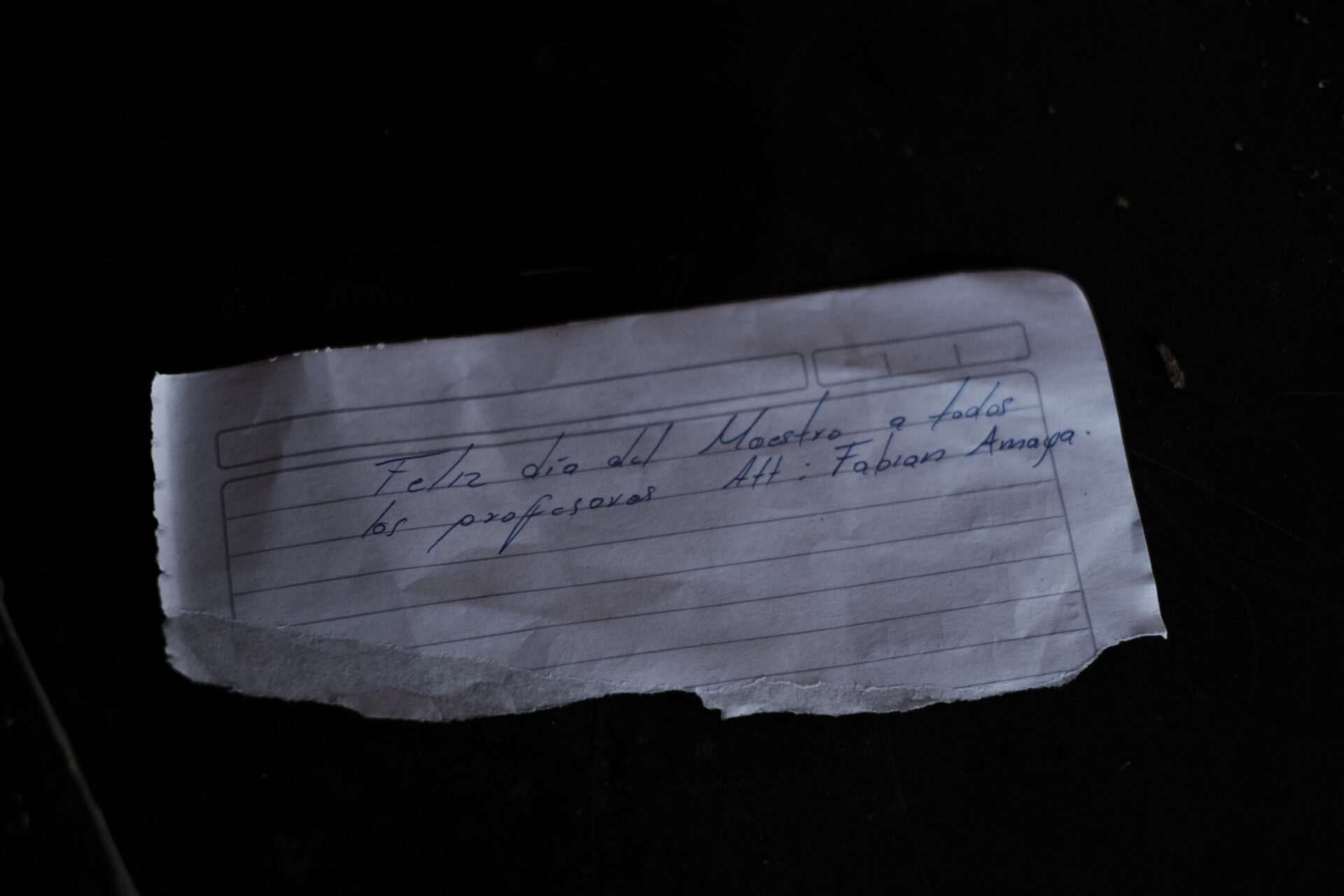

Mientras tanto en San Juan del Cesar, por ejemplo, los docentes se convierten en orientadores emocionales, improvisando estrategias para acompañar a niños que llegan a clase con tristeza profunda o sin comer. En Bojayá, los liderazgos comunitarios crean espacios de escucha y reparación a través del arte, los rituales y el tejido. En Leticia, los sabedores indígenas siguen utilizando plantas para aliviar la angustia, mientras denuncian que los programas estatales llegan sin traductores, sin consulta previa y sin pertinencia cultural.

En Mitú, los jóvenes urbanos sienten que su identidad está en disputa entre dos mundos: la ciudad que los desconoce y la comunidad que los juzga. Entre 2023 y 2024* se registraron 229 intentos de suicidio en Vaupés, según el Ministerio de Salud. Una cifra alarmante para un territorio de mayoría indígena. La Defensoría del Pueblo ha advertido sobre las múltiples vulnerabilidades que enfrentan estas comunidades: pérdida de identidad cultural, ausencia de servicios básicos, pocas oportunidades para estudiar o trabajar, y barreras de acceso a la salud, incluida la mental.

Estos ejemplos no son excepcionales. Son parte de una realidad estructural que se agudiza en los territorios donde el Estado sólo aparece a través de las fuerzas militares, campañas de vacunación o promesas incumplidas.

Una realidad donde hablar de salud mental es, ante todo, hablar de derechos. Derecho a ser escuchado, derecho a una atención oportuna, derecho a sanar desde los propios saberes. La Organización Mundial de la Salud ha insistido en que no hay acceso efectivo al derecho a la salud sin tener en cuenta la salud mental. Pero para muchas comunidades en Colombia esa afirmación suena lejana, abstracta. Porque en su día a día, lo que hay es supervivencia.

Y en medio de esa lucha, han creado formas propias de cuidado: círculos de palabra, caminatas espirituales, escuelas de liderazgo, tejidos de memoria, cantos colectivos, rituales de limpieza. Estas prácticas no están en los manuales clínicos, pero cumplen funciones terapéuticas. Son formas de resistir al desarraigo, al desplazamiento, al duelo sin cuerpo, al miedo heredado.

En medio del subregistro y una política pública en ciernes

El 17 de enero de 2025, el Ministerio de Salud y Protección Social presentó unos lineamientos técnicos que marcan una pauta transformadora: la creación de gestores comunitarios de salud mental, la ampliación de la atención primaria con teleconsulta y seguimiento, y la articulación de redes intersectoriales entre salud, educación, cultura, trabajo y seguridad social para prevenir y tratar malestares psicosociales desde la comunidad.

El documento también impulsa la formación continua del talento humano —incluidos pregrado y posgrado en psicología— con énfasis en primeros auxilios psicológicos, enfoque intercultural y prevención del suicidio, lo que responde directamente a las necesidades detectadas en territorios indígenas, rurales y afrodescendientes . Además, se proyecta la creación de un Centro de Referencia Nacional en Salud Mental y satélites en los territorios, junto a una Red Mixta Nacional y Territorial que involucre organizaciones comunitarias, universidades, EPS, ONG y líderes locales para una gobernanza participativa.

Estos lineamientos implican una hoja de ruta para desplazar el modelo biomédico centralizado hacia una atención integral, centrada en la persona y su entorno comunitario, con énfasis en la prevención y la resiliencia colectiva. Pero su éxito —como lo sabe bien la gente de Inírida, Bojayá o Leticia— dependerá de que esta política se traduzca en presencia real: recurso humano asentado en el territorio, diálogo con culturas locales, presupuesto claro y seguimiento riguroso por parte del Observatorio Nacional de Salud Mental recién fortalecido.

A diferencia de Brasil, donde desde los años ochenta la reforma psiquiátrica impulsó la atención psicosocial comunitaria —centrada en la ciudadanía y la desinstitucionalización—, en Colombia apenas está germinando una discusión en esa dirección. Esto a pesar de que el país cuenta con normativas que promueven un enfoque de derechos, como la Ley 1616 de 2013 sobre salud mental.

Sin embargo, las brechas en la implementación son alarmantes. A nivel nacional, el avance es aún parcial: de los cerca de 1.100 municipios del país, apenas nueve han formalizado actos administrativos para adoptar la Política Pública de Salud Mental, y otros cinco se encuentran en proceso, según un informe del programa ‘Hilando Vidas y Esperanza’, de USAID y la OIM, enfocado en territorios afectados por la violencia.

Aunque era una meta de la Política que a 2021 el 100 por ciento de municipios y departamentos del país ya debía haber adoptado y adaptado la política de salud mental, conforme a los lineamientos y desarrollos técnicos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. En pleno 2025 la realidad es distinta. Según le respondió el MinSalud a Consonante, solamente el 74,36 por ciento (24 departamentos y 5 distritos) ya realizaron este proceso: Amazonas, Antioquia, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Buenaventura, Caldas, Cali, Caquetá, Casanare, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Huila, Medellín, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Sucre, Tolima, Vaupés y Vichada. Mientras que Arauca, Cartagena, Cauca, Chocó, Guaviare, La Guajira, Magdalena, Santa Marta y Santander, aún no lo han terminado.

En muchas zonas rurales y dispersas sigue sin haber un solo psicólogo vinculado al sistema público; y donde existen, suelen trabajar en condiciones precarias, con poca formación intercultural y una sobrecarga de funciones que desborda lo clínico. En Vaupés y Amazonas, por ejemplo, no existen servicios de hospitalización en salud mental y solamente tienen tres y cuatro psiquiatras respectivamente por departamento.

A esto se suma una disparidad entre los datos sobre salud mental que tiene el Estado y los que registran en las comunidades. Por ejemplo, en Bojayá (Chocó), líderes indígenas como Jose Luis Dogirama han conocido decenas de casos de suicidio y cientos de intentos en 2024, los cuales ha reportado a instituciones del Estado para que miren hacia el municipio y llegue la ayuda, pero buena parte de esa información la ha perdido por no contar con un computador en donde pueda sistematizar la información. Sus cuentas distan de las cifras que maneja el Ministerio de Salud. Según la institución, entre 2014 y 2024, se han registrado 174 suicidios en todo el departamento, de los cuales solo tres habrían ocurrido Bojayá, sin embargo, ninguno fue registrado como indígena.

La Dirección Local de Salud de la Alcaldía de Bojayá tiene otras cifras. Desde 2018 y hasta abril de 2024 había conocido de 17 casos de suicidios. De estos, 10 eran mujeres y sus edades oscilaban entre los 17 a los 24 años.

Y aunque en algunos departamentos, como La Guajira, existen respuestas comunitarias frente a la crisis de salud mental, estas iniciativas están desfinanciadas, carecen de respaldo institucional y no están articuladas con los servicios públicos de salud. En Conejo, corregimiento de Fonseca, no hay centro de salud, y para acceder a una cita de medicina general las personas deben desplazarse 40 minutos hasta el casco urbano. Si necesitan atención especializada, el viaje puede ser de dos horas hasta Distracción o de tres hasta Valledupar.

En ese contexto, un grupo de mujeres del territorio se organizó para crear espacios de escucha: son terapeutas populares que acompañan a quienes enfrentan sufrimientos emocionales, sin recursos ni redes estatales de apoyo. “Necesitamos que las entidades se enfoquen en la salud mental. Esto no se trata de plata, se trata de salvar vidas”, dice Miladys, una de ellas.

Lo que ocurre en Fonseca no es un caso aislado: los habitantes de las zonas rurales de los municipios encuestados por Consonante son los que más sufren la ausencia de profesionales de salud mental. El 26,1 por ciento de las personas que vivían en zona rural dijo que en su comunidad nunca había presencia de profesionales. Mientras que solo el 15,6 por ciento de quienes vivían en zonas urbanas hizo la misma afirmación.

Lo mismo sucede con las personas que están diagnosticadas y tienen formulados medicamentos: el 33,3 por ciento de las personas que viven en zonas urbanas reciben los medicamentos sin ninguna demora, mientras que en zonas urbanas ese porcentaje baja al 11,6 por ciento. Sin embargo llama la atención que más de la mitad de personas diagnosticadas tiene problemas para acceder a los medicamentos, sin importar su ubicación: o los reciben parcialmente y con demoras, o no se los entregan.

Esta precariedad en el acceso institucional se traduce también en un mayor impulso de las respuestas comunitarias. Aunque solo el 30,7 por ciento de las personas encuestadas afirmó que en su comunidad existen espacios colectivos para hablar sobre salud mental, entre quienes dijeron que sí contaban con esos espacios, un 58,5 por ciento expresó confiar más en las estrategias comunitarias. En cambio, entre quienes no tienen estos espacios, el 78,6 por ciento confía más en los servicios institucionales y un 92,7 por ciento aseguró no confiar en ninguna de las dos alternativas, lo que refleja un nivel crítico de desconfianza. Estos datos sugieren que allí donde las comunidades logran organizar espacios propios de escucha y cuidado, las personas no solo tienen un lugar para hablar, sino que también fortalecen su capacidad de respuesta frente al abandono estatal.

De hecho, según las encuestas realizadas, el 26,1 por ciento de quienes viven en zonas rurales —donde históricamente el Estado ha tenido menor presencia— afirmó que nunca hay profesionales de salud mental en su comunidad. Esto se suma a que apenas el 6 por ciento de la población rural reportó una atención permanente en salud mental, frente al 13,1 por ciento en las zonas urbanas.

Además, un 22,6 por ciento de la población rural dijo no saber si hay o no presencia profesional en su zona, lo que también puede interpretarse como un síntoma del aislamiento institucional. Todo esto pone en evidencia que, mientras el Estado llega de forma intermitente o inexistente, las comunidades se ven obligadas a responder con lo que tienen, generando redes de apoyo propias que, cuando existen, son altamente valoradas por sus integrantes.

Con lo anterior, nos preguntamos: ¿Es posible una política de salud mental que escuche al territorio? ¿Qué implica reconocer que el sufrimiento no es un desequilibrio individual, sino una expresión de desigualdades históricas? ¿Cómo podríamos construir, desde abajo, un enfoque de salud mental más justo, más comunitario y más intercultural? En las siguientes entregas, recorreremos historias que invitan a imaginar respuestas colectivas frente a una crisis que, si bien se agravó con la pandemia, viene de mucho antes. Porque si algo nos recuerdan estas voces, es que cuidar la mente también es defender el territorio.