Donde Duele: Vaupés

VOLVER A LA SELVA PARA SANAR

En el Vaupés, la distancia no solo se mide en kilómetros de selva y río. También se mide en silencios, en ausencias prolongadas, en saberes que se apagan. Cada año, cientos de niños indígenas cruzan las aguas del río Vaupés para internarse en colegios lejos de sus familias y territorios. Algunos no regresan hasta diciembre. Otros no regresan en absoluto. En un departamento con la tasa más alta de intentos de suicidio infantil del país, la salud mental se quiebra entre el abandono institucional, la ruptura cultural y un sistema educativo que, sin querer, arranca a los niños de sus raíces. Pero en medio de la fractura, también florecen respuestas propias: saberes ancestrales, radios escolares, colectivos indígenas y sabedores que, desde el corazón de la selva, buscan curar lo que el Estado no alcanza a ver.

Cada mediodía, de lunes a viernes, una barca se desliza por las aguas del río Vaupés. A bordo viajan unas cincuenta personas —niños, niñas y profesores— que regresan al casco urbano de Mitú tras la jornada escolar en el colegio José Eustasio Rivera. No todos pueden irse. Algunos estudiantes deben esperar quince días más para volver a sus hogares, del otro lado del río. Otros, en instituciones rurales más alejadas, no tienen esa opción: pasan once meses internados, lejos de su familia, porque su comunidad queda a horas de camino entre selva y trocha.

El aislamiento no es sólo geográfico. También es emocional.

— El año pasado una niña de 8 años, de la zona del medio Vaupés, se suicidó porque dejan a los niños internados desde muy pequeños. El papá no iba, el abuelo no iba a verla cada fin de semana, no la visitaban —cuenta Viviana Narváez, psicóloga escolar e indígena de las etnias Carapana y Cubeo. Las distancias, la ausencia de los padres, el encierro prolongado, son sólo algunos de los factores que hoy están detrás del aumento de suicidios infantiles en el Vaupés.

En 2023, 111 personas intentaron suicidarse en este departamento. Fue la tasa de incidencia más alta del país si se tiene en cuenta el número de habitantes. De esos casos, 46 correspondían a menores de entre 11 y 17 años, según cifras del Ministerio de Salud. En agosto de ese mismo año, la Defensoría del Pueblo encendió las alertas con un comunicado dirigido a las autoridades departamentales y nacionales: más de la mitad de los intentos de suicidio correspondían a niños, niñas y adolescentes.

Pero la situación no mejoró. Al cierre de 2024, se registraron 118 casos de intento de suicidio, 53 de ellos en menores de edad. Es decir, siete más que el año anterior. Además, más del 60 por ciento de los casos ocurrieron en hombres y en personas con registro étnico indígena, especialmente en comunidades como los Bara, Cubeo y Siriano. A esta violencia silenciosa se suma el subregistro: apenas el 54 por ciento de los casos contaba con su certificado de defunción diligenciado, lo que refleja las barreras de acceso geográfico, el aislamiento de las comunidades y la invisibilización institucional de un fenómeno que exige urgencia, comprensión cultural y estrategias de intervención dialogadas con los propios pueblos indígenas.

Junto a esas cifras, el departamento enfrenta una enorme precariedad en su sistema de salud mental. De acuerdo con las proyecciones más recientes del DANE, se estima que este año viven en el Vaupés unas 49.142 personas. Sin embargo, el territorio apenas cuenta con tres psiquiatras, cuatro psicólogos, un único hospital público de alta complejidad —el Hospital San Antonio, en Mitú— y ningún servicio de hospitalización en salud mental.

Ubicado en el suroeste del país, en plena región amazónica y en frontera con Brasil, el Vaupés es también un departamento profundamente indígena: el 83 por ciento de su población pertenece a alguno de los 65 pueblos originarios que habitan la selva amazónica en Colombia, según el Censo Nacional de Población y Vivienda del DANE de 2018.

El aislamiento no es sólo geográfico. También es emocional.

Durante buena parte del siglo XX, este territorio fue campo de acción de misiones evangelizadoras como la Cruzada Mundial de Evangelización, el Instituto Lingüístico de Verano y la iglesia evangélica Misiones Nuevas Tribus. Su objetivo era claro: convertir a los pueblos indígenas al cristianismo. Luis Enrique Llanos, indígena Cubeo, aún recuerda los cambios que llegaron con ellas:

—Cuando llega la señorita Sofía, llega la cristianidad. Y yo no tengo ni idea de quién es esa señora que llegó ojizarca y mona —dice, con una mezcla de ironía y memoria.

Sofía Muller, la mujer a la que se refiere Luis Enrique, era una misionera estadounidense de la organización Misiones Nuevas Tribus. Llegó a Colombia en la década de 1940 con el propósito de predicar y enseñar el evangelio a los pueblos indígenas. Durante décadas, trabajó con comunidades Curripaco, Tukano, Wanano, Cubeo y Nukak Makú, dispersas entre Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Amazonas.

Su influencia fue profunda y duradera. Luis Enrique Llanos, indígena Cubeo, recuerda cómo la presencia de Muller marcó un quiebre en la transmisión del conocimiento ancestral:

—A partir de ahí mis padres comienzan a decir: “hijo, ya no voy a estar con usted aconsejándole a las 4 de la mañana, sino que usted va a escuchar esas palabras que se llaman el castellano” —rememora—. Estamos hablando de los años 60.

Muller y las organizaciones misioneras no solo llevaron el evangelio, también enseñaron a leer y a escribir en español, a memorizar versículos bíblicos, a orar y a cantar himnos. A cambio, muchas comunidades comenzaron a abandonar sus prácticas ancestrales: los rezos tradicionales, los rituales espirituales y el uso de medicinas naturales fueron catalogados como actos diabólicos.

El quiebre fue profundo, y dejó heridas que aún hoy se sienten. Luis Enrique Llanos lo explica con la tristeza de quien ha sido testigo de una transformación forzada:

—Perdí a mi padre que me contaba la historia, me alejé de él. Perdí la disciplina de una maloca. Perdí el conocimiento de las plantas, el origen de todos esos saberes. Miré otra forma de vivir —dice.

Esa otra forma de vivir, de adquirir conocimientos y perder otros, ha significado para algunos pueblos indígenas de Vaupés enfrentarse a ciertas enfermedades. En las lenguas indígenas no existe una palabra para nombrar lo que en occidente conocemos como salud mental; ellos lo nombran como buen vivir o buen pensamiento, pues desde su cosmogonía, el cuerpo, la mente y el territorio no están divididos, sino que hacen parte de una unidad que se relaciona con quienes son, su cultura, lengua, tradiciones y saberes.

David Salamanca, sociólogo de la Secretaría de Salud departamental, dice que en diálogos con algunos sabedores se ha manifestado que hay enfermedades propias que no pueden ser curadas desde lo occidental y la pérdida de esas prácticas ancestrales influye en el desarrollo de enfermedades de salud mental.

—Hay que curar, proteger desde los primeros días del embarazo para que no pasen ese tipo de enfermedades de la cabeza, de malos pensamientos. Avisar a los seres de la naturaleza que está en proceso de crecimiento el bebé, para evitar que el humano nazca con defectos de malos pensamientos, de mala energía—afirma José Esteban Valencia, payé (sabedor) de la etnia Makuna.

José Esteban Valencia es un sabedor indígena que trabaja con la Secretaría de Salud del Vaupés y con Sinergias, una organización no gubernamental que promueve el desarrollo y el bienestar social con un enfoque en salud intercultural. Explica que en los pueblos indígenas existe un principio fundamental conocido como la Ley de Origen. Se trata de un orden sagrado que rige la vida comunitaria: el manejo del territorio, la transmisión de los saberes ancestrales, el cuidado de los lugares sagrados, la orientación para la caza, el cultivo y la vida en colectividad.

—Dentro del sistema de conocimiento hay una persona que es el curador del recién nacido —explica José Esteban—. Es quien define cuál será el camino de ese niño: si será danzador, orador, tumbador de chagra, rebuscador, o cualquier otro rol que cumpla dentro de la comunidad.

Desde el nacimiento, ese niño comienza un proceso de preparación para asumir su lugar en el tejido colectivo. Pero ese tejido, advierte Valencia, se está debilitando. La distancia entre los niños y sus territorios, la pérdida del núcleo familiar, el abandono de los saberes y el avance de la occidentalización han interrumpido el ciclo de transmisión cultural. Y con él, también se desvanece una parte del sentido de pertenencia y propósito que daba equilibrio a la vida de muchos jóvenes indígenas.

ENFRENTARSE A LA OCCIDENTALIZACIÓN

—Entrar al colegio, a una institución educativa, para un indígena es algo que lo separa de su núcleo familiar, para llegar a otro ambiente a afrontar diferentes situaciones —explica María Nelly Galvis, indígena del pueblo Desana y docente del colegio Pueblo Nuevo.

Esa separación no es un caso aislado. En Vaupés existen 17 instituciones educativas departamentales con 124 sedes en total. De ellas, 67 funcionan como internados, lo que representa el 54 por ciento. Aunque algunos se ubican en los cascos urbanos, la mayoría están en zonas rurales, lejos de los hogares de los estudiantes.

En Mitú visitamos el colegio José Eustasio Rivera, ubicado a cinco minutos de la cabecera municipal, cruzando el río Vaupés. Allí conviven tres modalidades educativas. Está el internado, para estudiantes que viven en la institución y solo pueden salir un fin de semana cada quince días. El semi internado, pensado para quienes cursan la media técnica y permanecen entre semana para garantizar su alimentación. Y los externos, que asisten a clases cada día y regresan a sus casas al finalizar la jornada.

La sede principal está en un campo abierto con una pequeña cancha de fútbol y graderías de madera; un coliseo donde se reúnen para los actos cívicos; una cocina, el restaurante escolar y varios salones distribuidos en el resto del terreno. Cruzando un puente techado se llega a la zona del internado. Son dos salones grandes en los que se dividen a hombres de mujeres. Allá aproximadamente 150 estudiantes duermen, se bañan y lavan su ropa. Ambos grupos tienen su respectivo cuidador o cuidadora, quienes se encargan de acompañarlos cada día.

Al colegio José Eustasio Rivera llegan estudiantes de distintos rincones del Vaupés. Aunque la población del departamento es mayoritariamente indígena, el entorno escolar —marcado por dinámicas más urbanas y mestizas— puede convertirse en un terreno hostil para quienes vienen de comunidades alejadas.

Psicólogas escolares coinciden en que el choque cultural es un factor de riesgo para la salud mental de los niños, niñas y jóvenes. Laura Romero, una de las psicólogas del colegio, lo explica así:

—Cuando llega un chico de una comunidad, se nota ese choque cultural porque interactúa con más blancos. Entonces, los chicos vienen hablando su lengua, pero aquí les da pena usarla.

Esa vergüenza no solo afecta el habla. También toca la forma de vestir, de expresarse, de entender el mundo. Algunos estudiantes evitan usar sus mochilas tradicionales, otros intentan disimular sus acentos. No tener un celular, por ejemplo, puede ser motivo de burla o exclusión.

A eso se suma otro problema grave que docentes y psicólogas vienen observando con preocupación: el aumento del consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y gasolina (inhalada) entre los adolescentes.

En 2022, el Observatorio de Drogas de Colombia —en coordinación con los ministerios de Justicia, Educación y Salud— realizó el cuarto Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en población escolar, dirigido a jóvenes entre los 12 y 18 años. Los resultados encendieron las alarmas: Vaupés fue el departamento con mayor consumo de sustancias ilícitas entre adolescentes en todo el país, superando incluso a regiones como Antioquia y Caldas.

El estudio también indagó sobre la percepción del riesgo frente al consumo ocasional o frecuente de distintas sustancias. En departamentos como Guainía, Amazonas y Vaupés, los porcentajes de estudiantes que consideran de “gran riesgo” el uso de tabaco, alcohol, marihuana, cocaína o éxtasis fueron considerablemente más bajos que en el resto del país.

Estas cifras reflejan no solo el acceso y la exposición a las sustancias, sino también una brecha preocupante en la educación sobre los riesgos del consumo, en contextos donde el sistema de salud y los entornos escolares enfrentan enormes limitaciones.

A las nueve de la mañana, en San Victorino —un sector de Mitú desde donde zarpan las barcas pesqueras— es común ver baldes repletos de chicha. Esta bebida ancestral, considerada sagrada por muchos pueblos indígenas, se prepara para rituales y ceremonias que conectan a la comunidad con lo espiritual, lo colectivo, lo ancestral. Pero cada vez es más frecuente su consumo fuera de ese contexto.

Aunque no existen cifras oficiales, varias voces en el territorio señalan que esta transformación en el uso de la chicha también está relacionada con los casos de suicidio. Lo que antes era parte de una ceremonia, ahora puede convertirse en una vía de escape.

—En las comunidades es raro. A veces el chico más feliz es el que lo hace, y ahí es muy difícil identificar el porqué —explica Viviana Narváez, psicóloga escolar e indígena de las etnias Carapana y Cubeo—. También lo hacen porque se emborrachan, y ellos con sus problemas... el alcohol cumple a veces con su deber.

Ese “deber” del que habla Viviana no es una solución, sino una forma silenciosa de quebrarse por dentro. Una grieta que crece entre los saberes perdidos y los dolores no nombrados.

En todo el departamento del Vaupés, solo hay cinco psicólogos asignados para atender a las instituciones educativas, tanto rurales como urbanas. Dos de ellos cubren el extenso territorio rural —uno en el medio Vaupés y otro en el bajo— y tres están destinados a la zona urbana. Viviana Narváez, psicóloga escolar e indígena Carapana y Cubeo, es actualmente la encargada del bajo Vaupés. Su responsabilidad abarca cerca de 15 colegios rurales dispersos a lo largo de un territorio difícil de transitar.

Uno de esos colegios es el internado de Pueblo Nuevo, al que se llega luego de dos horas de viaje en motocarro desde la cabecera municipal de Mitú, atravesando carreteras de barro flanqueadas por la selva. El internado está completamente abierto al entorno: no hay cercas, muros ni rejas. Como en el José Eustasio Rivera, los estudiantes duermen en hamacas colgadas dentro de dos salones amplios, uno para niñas y otro para niños. Cada espacio tiene sus propios baños y duchas, y una habitación adicional para los cuidadores y algunos profesores.

A la hora del refrigerio, niños, niñas y adolescentes corren con un vaso en la mano para formar una fila y recibir arroz con leche y galletas. Son 123 estudiantes internados: 57 niñas y 66 niños, desde grado transición hasta once. Los más pequeños tienen apenas 4 o 5 años. A diferencia de un internado urbano, aquí la mayoría de los estudiantes llega en enero... y no regresan a casa hasta diciembre.

Según los datos recogidos por la encuesta aplicada por Consonante se evidencian profundas dificultades para acceder a una atención en salud mental continua, oportuna y digna. Aunque sólo 36 de las 166 personas encuestadas respondieron preguntas específicas sobre el acceso a servicios especializados, los resultados permiten identificar una tendencia preocupante: apenas el 58,3 por ciento logra obtener citas de seguimiento cada vez que las solicita, mientras que el resto enfrenta demoras, negativas o barreras persistentes. Algo similar ocurre con los medicamentos: solo la mitad los recibe sin retrasos y uno de cada cinco los obtiene de forma parcial o con demoras; además, un 8,3 por ciento señala que frecuentemente no hay disponibilidad. Esta precariedad en la atención se traduce en interrupciones de los tratamientos: dos de cada tres personas han tenido que suspenderlos por causas ajenas a su voluntad. La ausencia de especialistas (22,9 por ciento), la lejanía geográfica (6,6 por ciento) y los costos asociados (7,2 por ciento) son solo algunas de las barreras estructurales que dificultan el acceso.

Estas cifras no se explican por sí solas: están ancladas a las condiciones sociales del territorio. Las largas distancias entre las comunidades y los centros urbanos, sumadas a la falta de ingresos o de alimentos en los hogares, han llevado a muchas familias del Vaupés a tomar decisiones difíciles, como dejar a sus hijos e hijas en internados escolares. Para algunas, es la única forma de asegurar que estudien; para otras, una estrategia de supervivencia que garantice al menos dos comidas al día. Sin embargo, como explica la psicóloga Viviana Narváez, no siempre es una decisión impuesta: algunos niños y niñas prefieren quedarse internados, incluso cuando podrían regresar a casa.

—No quieren externarse —dice— porque a veces van a la casa y no encuentran comida, que sus padres pelean demasiado, que los papás viven tomando.

Ese contexto, marcado por el conflicto familiar y la precariedad, ha generado también un profundo desarraigo cultural. Al pasar casi todo el año en los internados, la crianza de los niños queda en manos de cuidadores y cuidadoras que también viven en las instituciones con ellos. Poco a poco, se diluyen los vínculos con sus tradiciones, creencias y costumbres. La maloca, los relatos orales, los rezos, las plantas sagradas... van quedando lejos, como si fueran parte de otra vida.

—Nosotros somos cuidadores, somos quienes los apoyamos, quienes los cuidan, aconsejan, quienes están con ellos diariamente, todo el año, toda la semana y todo el día. Prácticamente somos los papás de ellos aquí dentro de la institución —dice Lorin Johanna Díaz, madrina de las niñas internas en el internado de Pueblo Nuevo.

Junto a Ditson Andrés Vernaza, ambos tienen la responsabilidad de velar por la seguridad y el bienestar físico, emocional y mental de los estudiantes. Son quienes están ahí cuando duele, cuando hay silencio, cuando los conflictos de casa llegan convertidos en angustia o tristeza.

El año pasado, recuerdan, hubo momentos difíciles. Varias niñas comenzaron a autolesionarse: se cortaban las manos, las piernas. Ante estos casos, activaron rutas de atención con el apoyo del equipo de psicología y la Secretaría de Educación. Hicieron seguimiento caso por caso, hablaron, acompañaron, estuvieron. Este año no se han vuelto a presentar.

Sin embargo, en mayo de 2025, el internado enfrentó una situación que estremeció a toda la comunidad educativa: un episodio de histeria colectiva. Este fenómeno, también conocido como psicosis colectiva, ocurre cuando un grupo de personas experimenta síntomas físicos o psicológicos sin una causa médica identificable, generalmente detonados por el miedo o la sugestión compartida.

Viviana Narváez, psicóloga escolar, recuerda que todo comenzó con un juego.

—Por ejemplo, ellos dicen que juegan con la tabla ouija. Ahora que hay internet, se ponen a buscar jueguitos como ese, comienzan a dibujarla e intentan usarla. Entonces, ellos invocan al demonio y de ahí es donde —según dicen— “se les entra” y empiezan todas las reacciones: convulsiones, retorcijones, gritos —relata.

Este tipo de manifestaciones, aunque no tienen una explicación médica clara, son interpretadas en las comunidades de formas diversas, entre lo espiritual, lo cultural y lo psicológico. En cualquier caso, evidencian un malestar profundo y colectivo que sigue buscando canales para expresarse.

Según varios testimonios recogidos en la región, las crisis colectivas suelen presentarse con mayor frecuencia en los internados rurales. Los sabedores explican que estas manifestaciones no son sólo episodios psicológicos, sino enfermedades que nacen del desequilibrio espiritual del lugar. Aseguran que cuando un espacio no ha sido armonizado, es más propenso a cargarse de energías que afectan a quienes lo habitan.

Por eso, cada año, los internados deben pasar por un ritual de protección y armonización, una práctica ancestral que busca liberar el entorno de esas cargas y restaurar la tranquilidad espiritual. Aun así, cuando se presenta una histeria colectiva, se activa una ruta de atención mixta que combina el aislamiento de los estudiantes afectados —para evitar que los síntomas se propaguen— con un acompañamiento médico y espiritual.

Dependiendo de la gravedad del caso, las y los jóvenes pueden ser trasladados al Hospital San Antonio de Mitú, donde se ha intentado tender puentes entre la medicina occidental y los saberes ancestrales. Allí, psiquiatras como Juan David Páramo y David Leal han comenzado a trabajar de la mano de sabedores indígenas para atender estos episodios.

—Se traen sabedores o se les pide a las familias que llamen a uno de confianza. Ellos rezan el agua, que es parte del manejo, y acompañan a los que son más sintomáticos —explica David Leal.

Una de las respuestas más sólidas frente a los problemas de salud mental en Vaupés ha sido la articulación entre el conocimiento médico occidental y los saberes ancestrales de los pueblos indígenas. Desde 2018, el proyecto Sinergias ha trabajado para facilitar el acceso a servicios de salud intercultural en comunidades rurales del departamento, reconociendo las formas propias de organización y los sistemas tradicionales de sanación.

En el municipio de Mitú, han trabajado con 18 comunidades indígenas, beneficiando a cerca de 2.000 personas. La estrategia ha consistido en fortalecer la gobernanza en salud a partir de los propios territorios, construyendo planes con los payés —sabedores tradicionales— para que sus conocimientos sean parte activa de la atención.

Uno de ellos es José Esteban Valencia, quien ha acompañado el proceso desde su papel como sabedor.

—Lo que uno hace es que las comunidades entiendan que deben acudir a lo propio, reconocer que nosotros también tenemos nuestro sistema de salud. Tenemos nuestro equipo de sabedores, como el sistema nacional tiene el suyo. Entonces, yo estoy apoyando con mi conocimiento —explica.

Partiendo de este reconocimiento, se han abierto espacios de diálogo y se han ideado estrategias para enseñar a las comunidades a identificar riesgos y atender una crisis, desde un enfoque de psiquiatría transcultural. Es decir, una forma de tratar la salud mental considerando el contexto social y cultural de cada persona; en este caso, articulando los conocimientos ancestrales.

Aunque aún es un proceso en construcción, ya ha sido nombrado por algunas personas como “Consejo en crisis”, en alusión a la forma en que los padres aconsejan a sus hijos cuando atraviesan momentos difíciles. La base del consejo en crisis es reconocer y valorar los conocimientos tradicionales, integrándolos como herramientas útiles para el cuidado y la contención emocional.

—Dentro del trabajo hicimos un mapa donde buscamos a todas las personas que tuvieran alguna influencia de cuidado con la persona que está sufriendo —explica David Leal, psiquiatra en Mitú—. Entonces, ahí estamos hablando de los papás, mamás, tíos, de los hermanos, cuidadores, cuidadores.

Ese mapeo y la identificación de esas figuras permiten activar una respuesta comunitaria inmediata, sin depender exclusivamente del sistema hospitalario o de centros de salud.

Por otro lado, jóvenes también se han unido para buscar soluciones. Un ejemplo es el colectivo Takaka, un medio de comunicación creado por indígenas en Vaupés, que ha incluido en su agenda visitar algunas comunidades para hablar sobre bienestar y compartir piezas comunicativas sobre salud mental.

—Empezamos nosotros a pensarnos y repensarnos de qué manera entramos nosotros a participar con iniciativas de comunicación en el tema —comenta Wilber Caballero, líder del colectivo.

Entre los contenidos que han creado está su primera producción audiovisual: un corto llamado Prácticas saludables y la buena armonía en los territorios, en el que abordan la importancia de las prácticas ancestrales para cuidar la salud mental.

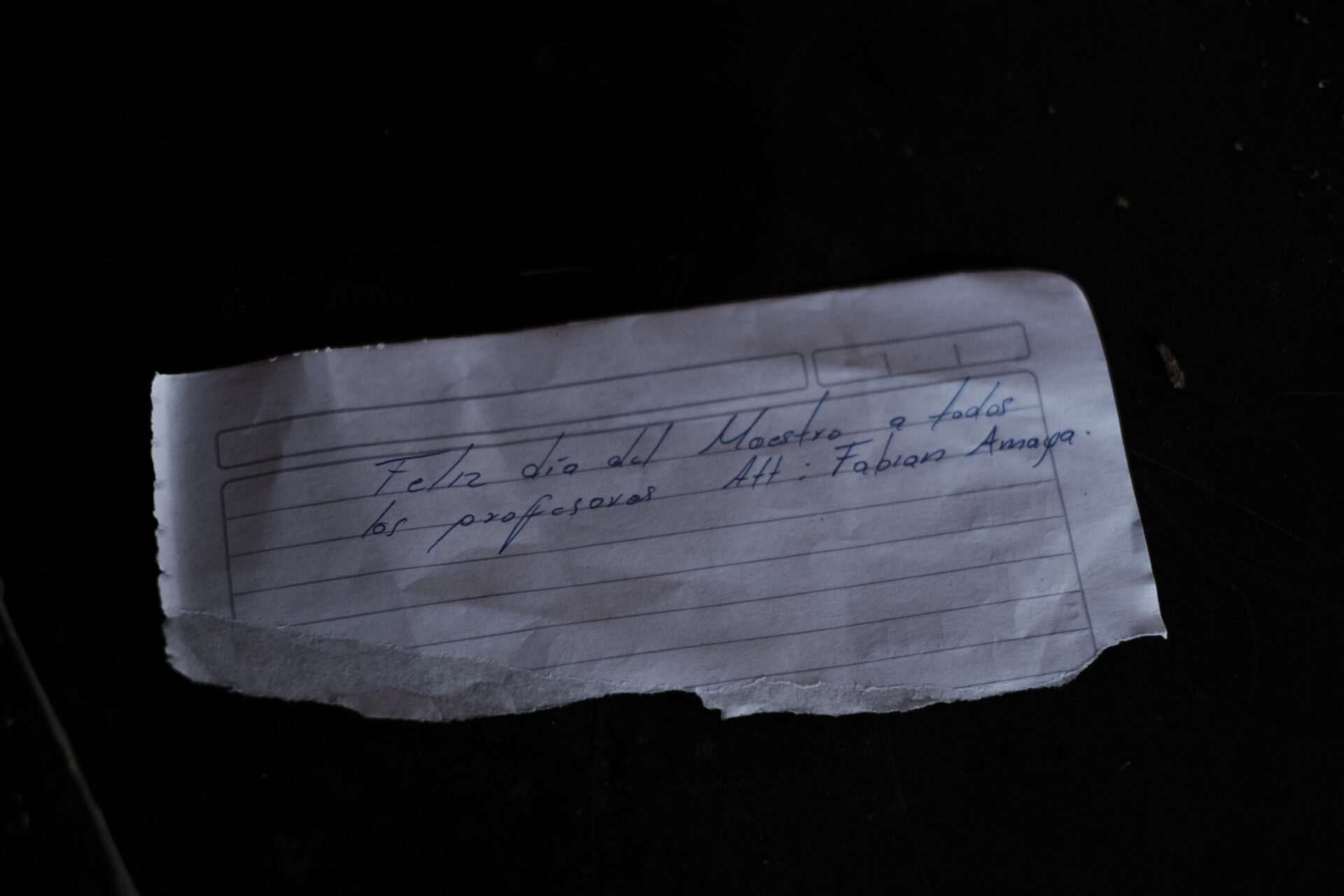

Otra alternativa que se está llevando a cabo es Rivera Streaming, una emisora escolar fundada por el profesor Juan Jair Cobos y un grupo de estudiantes del colegio José Eustasio Rivera. El objetivo: que las voces crucen la selva y puedan encontrarse con sus familias.

—Es un espacio que ellos tienen para comunicarse con sus familias y de pronto evitar también ese alejamiento que nos traen esos suicidios, al estar solos ahí en un internado con personas que no son de la familia ni nada —explica Cobos.

La radio no solo ha funcionado como puente de comunicación, sino también como una herramienta para explorar habilidades y pasar el rato después de la jornada escolar. Por ejemplo, tienen un programa de 5 p.m. a 7 p.m. que se llama Los Temazos, donde ponen música que les gusta —cumbias, vallenatos— y envían mensajes a sus familiares.

—aquí, por medio de los micrófonos, han aprendido que pueden llegar a ser alguien y que no importa, como yo siempre les digo, no importa si somos feítos, bonitos, gordos, nada, todos somos iguales y lo importante es la esencia —agrega el profesor.

Si bien existen propuestas y organizaciones comunitarias que buscan darle solución a los problemas de salud mental —especialmente al suicidio, en un departamento que registra las tasas más altas a nivel nacional—, todavía hacen falta respuestas y acciones directas por parte del Estado, pues las cifras no bajan. Según datos del Sivigila del Instituto Nacional de Salud, este año se han presentado 20 intentos de suicidio en población indígena en el departamento. Es decir, casi tres casos por mes.

—Aquí ha habido un problema muy serio. Y aquí nadie cura. Debería hacer una curación general para este pueblo —dice José Esteban Valencia, payé.