Donde Duele: La Guajira

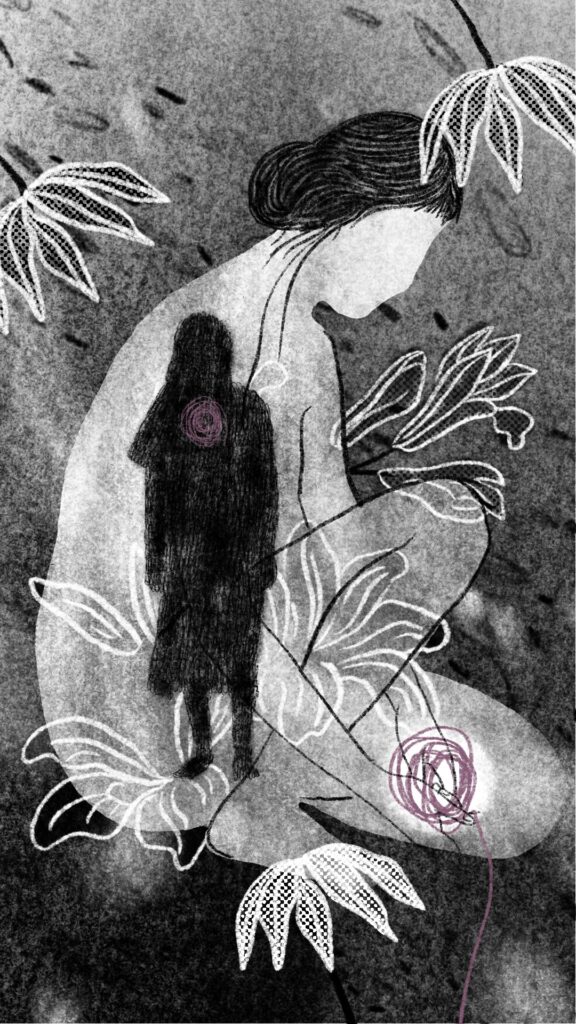

Sostener y abrazar la vida con las palabras

Periodistas de la red que participaron en la reportería:

En San Juan del Cesar y en Fonseca, al sur de La Guajira, no hay psiquiatras y quienes requieren atención en salud mental deben desplazarse a Distracción, Riohacha y Valledupar si tienen Eps, o pagar hasta 7 millones de pesos mensuales por un tratamiento particular. Ante la falta de especialistas, orientadoras y terapeutas populares realizan talleres en los colegios y en zonas donde no hay centros de salud.

Martha* no dormía, no comía. Sentía miedo y temblaba todo el tiempo. Tampoco podía llorar ni reír, era como si sus sentimientos estuvieran apagados, como si ella misma ya no existiera. Pero seguía viva, encerrada en una habitación de menos de dos metros cuadrados.

La noche anterior, a sus 21 años, su familia la había encontrado con cortes en los brazos y tumbada en su puerta. Fue llevada de urgencias a la Clínica de San Juan del Cesar, y de ahí a la Clínica Sion, en Valledupar, porque en el municipio no hay psiquiatras ni centros especializados en salud mental. En 2020, en medio de las restricciones por la pandemia del covid-19, el encierro aceleró su diagnóstico:

—No veía a nadie ni podía salir. Desde ahí aumentó la depresión, pero diría que fue una depresión silenciosa porque no le demostraba a nadie que estaba triste —cuenta.

Solo hasta ese episodio la familia se enteró de su diagnóstico. Hoy, cinco años después, Martha habla con naturalidad de las alertas que antes no identificaba:

—Siempre estaba en depresión y con ansiedad. No quería hablar ni ver a nadie, no dormía y estaba aislada.

Estuvo hospitalizada durante tres meses en la Clínica Sion, un lugar al que llegaban pacientes en rehabilitación por consumo de drogas o con trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia. Compartía habitación con una adolescente de 16 años que también estaba allí por consumo.

—Tenía miedo de cómo iba a reaccionar. No dormía del susto —recuerda.

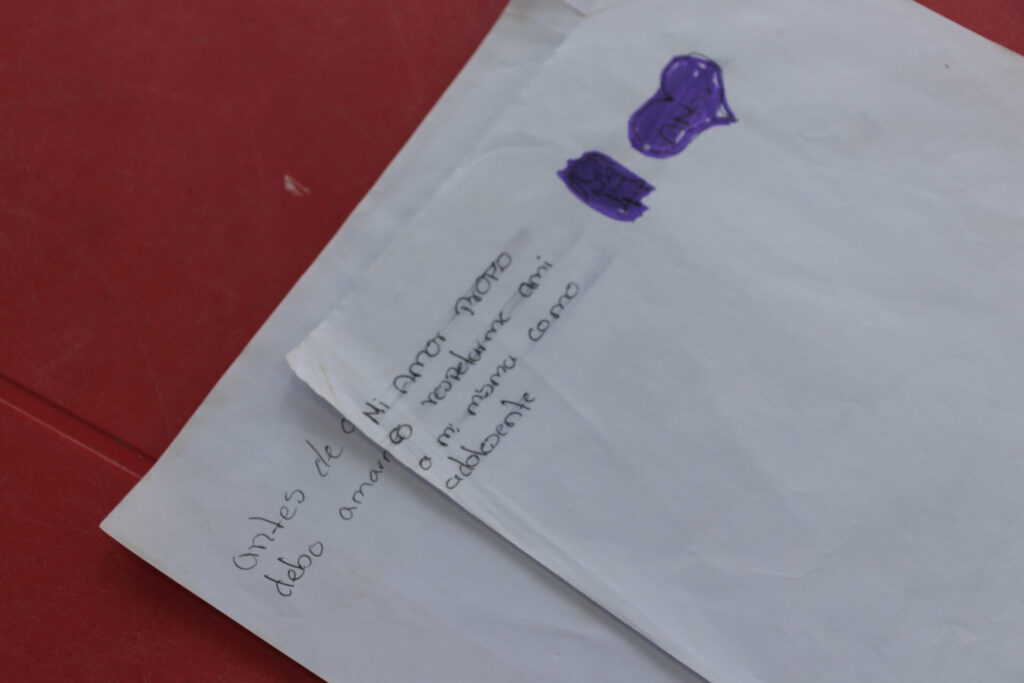

Pero lo más duro, dice, no fue convivir con el miedo, sino la soledad. La pandemia había restringido las visitas, y solo podía ver a su mamá a través de una ventana. Sin el calor de su familia, cada día se le hacía más largo. Aun así, sus padres y su hermana nunca la dejaron sola del todo: le enviaban cartas, pequeños regalos, palabras que cruzaban las barreras del aislamiento y la sostenían desde la distancia.

Actualmente, Martha sigue en terapias y en proceso con psiquiatría y apoya a otras amigas y estudiantes del colegio donde trabaja como docente:

—Una amiga estuvo hospitalizada y hablábamos de los problemas de la una y de la otra. Les hablo a mis estudiantes de la parte emocional. Detecto cuando algo no está bien: si un niño no está riendo, a ese niño le pasa algo e identifico muchos problemas. Les pregunto: ¿hoy no dormiste? ¿Qué te pasó anoche?

Martha ahora quiere especializarse en psicopedagogía.

—Con este paso aprendí a valorar la vida y a las personas que tenemos alrededor —puntualiza. Tiene claro que lo importante es hablar y escuchar al otro: —Ya estuve en ese lugar, de sentirse solo. Nadie es adivino de lo que nos está pasando. Aprendí a identificar la ansiedad, cuando estoy mal me da una presión en el pecho, para eso tomo pausas y agua, descanso, camino y respiro profundo —recalca abrazando su pecho.

Hasta el primero de abril de este año, según el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), se reportaban 9 casos de intento de suicidio —la mayoría mujeres —en San Juan del Cesar. Por su parte, el Ministerio de Salud informa que en 2024 se atendieron a 1.476 personas por trastornos mentales y de comportamiento; mientras que para el 2023 fueron 1.708, unas 5 personas en promedio al día.

Por su parte, desde el Hospital San Rafael documentan que hasta junio de este año van 20 intentos de suicidio. Los diagnósticos más frecuentes en salud mental son: consumo y uso de sustancias psicoactivas, intento de suicidio, depresión, esquizofrenia y trastorno de la conducta.

Para constatar esta información, Consonante realizó 318 encuestas en Fonseca y San Juan del Cesar den las que se formularon 58 preguntas en once capítulos temáticos alrededor de la salud mental. Una de las evidencias principales es la falta de profesionales: el 35 por ciento (111 personas) desconoce la llegada de especialistas para estos diagnósticos, el 24 por ciento (76 personas) indica que la atención es eventual, y el 22 por ciento (69 personas) afirma que no hay presencia en su comunidad.

El trabajo de las docentes en el cuidado de la salud mental es clave ante la falta de psiquiatras, psicólogos y centros especializados en el municipio. Liliana Amaya Díaz es psicopedagoga y orientadora de la Institución Educativa María Auxiliadora, lleva 27 años en este colegio y tiene a cargo 1.000 estudiantes. Su trabajo de escucha es 24/7 y realiza talleres sobre bienestar emocional, proyecto de vida y cómo gestionar las emociones, también para trabajar el autoestima y hacer terapias de duelo.

En este colegio, los intentos de suicidio no son historias lejanas. Ocurren, y dejan huella. Liliana recuerda el caso de una niña que llegó el año pasado tras haber estado internada en un centro de rehabilitación por consumo de drogas. Venía con ideas suicidas y una mirada apagada. Hace apenas unas semanas, otra estudiante se acercó tímidamente a orientación: acababa de salir del hospital tras ingerir varias pastillas.

También recuerda a un joven que, el año pasado, fue diagnosticado con esquizofrenia. Con acompañamiento adecuado, logró estabilizarse y hoy estudia en la universidad. En todos estos casos, el colegio activó los protocolos: contactaron al enlace de salud mental del municipio y remitieron a los estudiantes al hospital, buscando que el apoyo no se quedara solo en las aulas.

—Nos damos cuenta cuando nos dicen cosas como "creo que mi mamá siente algo porque me va a perder", o cuando detectamos señales de cutting, de autolesiones —explica Liliana con preocupación.

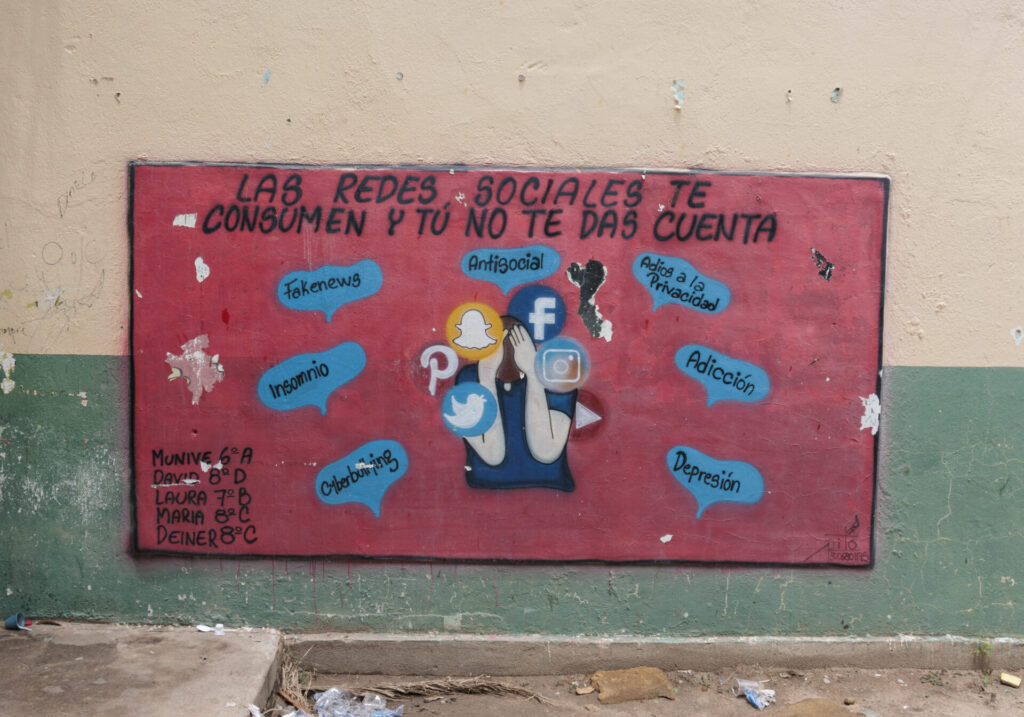

Son alertas que no pasan desapercibidas. En muchos casos, los estudiantes expresan de forma velada su deseo de morir, envueltos en una búsqueda constante de aprobación, influenciados por retos peligrosos y por lo que ven en redes sociales.

Para enfrentar estas situaciones, Liliana no está sola. Se apoya en los directores de grupo, los coordinadores y también en los padres de familia. Ha impulsado estrategias de prevención, como la “red de amigos”: un grupo de dos estudiantes por salón que tiene la tarea de estar atentos y alertar cuando noten a un compañero agresivo, triste o demasiado callado. Gracias a esa red silenciosa, han logrado identificar a tiempo varios casos de intentos de suicidio.

Para la prevención del abuso usa la estrategia de “secretos”.

—Les digo que ese secreto que no han podido decir lo escriban y ese monstruo (que es una caja) se lo va a tragar —cuenta, así han detectado reportes de abuso y se ha iniciado el proceso.

Liliana cuestiona que, aunque el protocolo siempre consiste en activar la ruta con las Eps y avisar a los padres de familia, las líneas no funcionan y las autoridades son demoradas:

—Te muestran tantas cosas, tantas ayudas, la línea de la esperanza y la sala de escucha en la que ya no hay servicio. Entonces uno queda ahí sin poder actuar, cambian a los profesionales y la persona que llega desconoce el caso. Tengo la ruta publicada, pero los papás llaman y no pasa nada.

La sala de escucha fue un proyecto que se impulsó el año pasado y se frenó. Olga Molina, psicóloga profesional de convivencia social y salud mental de la Alcaldía de San Juan del Cesar, indica que la iniciativa está “en proceso de reestructuración y no está abierta porque falta una psicóloga”.

El presupuesto en el municipio para atención en salud mental es de 130 millones de pesos y alcanza solo para el salario de los profesionales e insumos.

—Estamos en la construcción de la política pública de salud mental, para esto se está haciendo un diagnóstico en el que se incluye cuáles son las ofertas institucionales y el número de psicólogos —advierte Molina. Desde la Alcaldía informan que esperan tener el documento listo este año para lograr una mayor asignación de recursos del Sistema General de Participaciones.

SIN EPS, ENFERMARSE PUEDE COSTAR HASTA $7 MILLONES AL MES

A solo 30 minutos en carro desde San Juan del Cesar se encuentra la Unidad de Salud Mental Sentir Bien, en el municipio de Distracción. Allí, un equipo de médicos, enfermeras, terapeutas y psicólogos trabaja sin descanso, las 24 horas del día. Desde 2016, este centro de mediana complejidad se ha convertido en un lugar clave para quienes necesitan atención en salud mental: ofrece hospitalización para personas con trastornos mentales y problemas de consumo de sustancias psicoactivas, así como consultas en psiquiatría y psicología. Un refugio clínico en una región donde escasean los recursos, pero abunda la urgencia de atención.

El servicio es ambulatorio e intramural y hay disponibilidad para 100 pacientes, pero por lo general tienen entre 50 a 60 pacientes, sólo en pandemia alcanzaron los 70 cupos. Allí sólo atienden a quienes son remitidos por Eps y particulares, quienes pagan por mes entre 6 y 7 millones de pesos.

—Los migrantes han llegado acá para que se les preste el servicio, pero no se ha podido porque no tienen permiso especial ni Eps. Da dolor no poder recibir a esa persona porque llegan desesperados, con abstinencia y diciendo: ‘Me quiero hospitalizar’, pero no los podemos atender —afirma Carlos Daza, auditor de la clínica. Este lugar recibe ingresos de la Eps, pero no del departamento.

Daniela Coronado, psicóloga de Sentir Bien, explica que los diagnósticos más comunes son esquizofrenia, ansiedad, depresión, trastornos de conducta y trastorno bipolar. Advierte que siete de cada diez pacientes llegan por consumo de sustancias psicoactivas, y que, en la mayoría de los casos, los problemas de salud mental están estrechamente ligados a esa causa. No se trata solo de una adicción, sino de una cadena de afectaciones emocionales y mentales que se agravan con el tiempo. Los tratamientos para quienes luchan contra el consumo pueden extenderse hasta seis meses, mientras que los procesos centrados exclusivamente en salud mental suelen durar alrededor de tres.

—Todas las semanas nos reunimos para hablar de cada paciente y de su tratamiento. El proceso es retador porque entran en recaída, con un entorno que no colabora y se pierde todo el trabajo. Hemos atendido a pacientes con consumo desde los 8, 10 y 12 años. Vemos a muchos niños que empiezan a consumir —lamenta Daniela. Entre los detonantes está el divorcio, maltrato intrafamiliar, abuso sexual, pérdida de un curso, bullying y experiencias negativas.

En las encuestas realizadas en Fonseca y San Juan del Cesar se encontró que sólo el 8 por ciento (26 personas) ha recibido atención en salud mental relacionada con afectaciones por el conflicto armado.

LA PANDEMIA AGUDIZÓ LOS CASOS EN LOS COLEGIOS

A una hora de San Juan del Cesar se encuentra el municipio de Fonseca. María Nela Solano González es orientadora escolar de la Institución Educativa Ernesto Parodi Medina, donde tiene a cargo 2.100 estudiantes.

—El tema de salud mental se agudizó con la pandemia y el encierro. Todos los días les pregunto: ¿Cómo estás?, ¿cómo te sientes?, ¿qué pasa en tu casa?, ¿qué hace tu papito?, ¿qué hace tu mamá?, ¿con quién haces las tareas? —agrega.

El año pasado en el colegio se reportaron casos de cutting (autolesiones), depresión y baja autoestima:

—Comienzan a decirme: ‘Yo no sirvo para nada’, ‘a nadie le importo’, ‘no quiero a nadie’, ‘no quiero estar en este mundo’ —puntualiza.

Otro tema que les preocupa es el consumo de sustancias psicoactivas. En una semana encontraron cinco vapeadores en niños de 12, 13, y 14 años.

—Son niños que no tienen para la comida, pero sí para estar fumando. En esto toca involucrar a los padres porque de nada me sirve dar charlas si en la casa no se controla —cuenta. Esta situación también se alertó en el colegio María Auxiliadora, de San Juan del Cesar y está en conocimiento de las alcaldía de cada municipio.

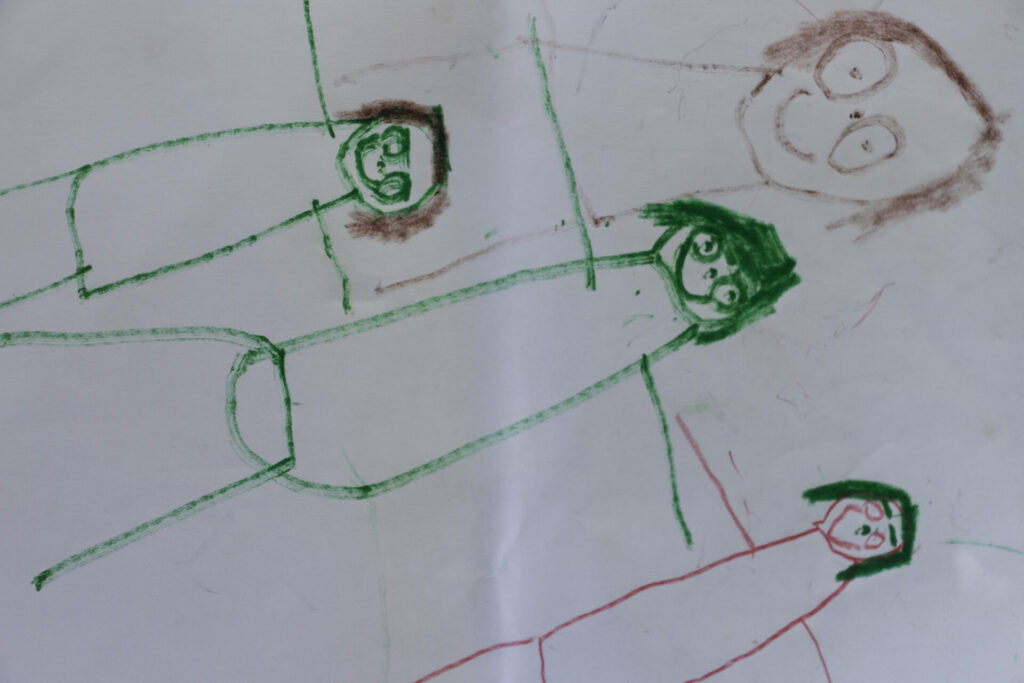

María Nela creó este año una historieta donde los personajes eran los estudiantes. En los globitos debían responder ¿qué quiero ser? y ¿cómo lo voy a lograr? para motivarlos en sus proyectos de vida.

—Me toca muchísimo cuando los niños son agredidos y maltratados. Una vez llegó un estudiante con la marca de la correa por todo el cuerpo. Solo pensaba en qué sintió ese niño con esa golpiza. Inmediatamente lo llevé al hospital y reporté a Medicina Legal.

Laura Gómez es licenciada en psicopedagogía y orientadora de la Institución Agrícola de Fonseca, ubicada en el barrio El Caraquita. Lleva 29 años en el colegio y tiene a cargo 1.600 alumnos.

—Tengo una consigna con mis estudiantes y es que ellos son mis estudiantes dentro y fuera de la institución. La vida de todos nos interesa. A veces sus compañeros se acercan y me dicen ‘¿Por qué no habla con esta niña? Ella está aislada, uno le habla y se pone a llorar’ —recalca—. El año pasado tuvimos una niña en seguimiento de psiquiatría, estuvo internada, le dimos mucho apoyo y fue una excelente estudiante y se graduó. Tenemos el caso de un joven que viene mostrando una serie de comportamientos aislados, de tristeza y pasó de ser uno de los mejores del curso, a tener bajo rendimiento. Empezamos el proceso con él y su mamá.

Laura dice que su trabajo es su vocación y su misión es encontrar la forma de ayudar:

—Quiero que sepan que pueden confiar en mí y les doy un abrazo. Hace falta que más personas apoyen, que cuando esa persona nos busque estemos para escuchar. Las afectaciones en salud mental hacen que las personas sean muy sensibles y vulnerables, lo que las puede llevar a tomar decisiones que no son las mejores.

María Nela cree que el trabajo con el ICBF avanza a tientas, casi sin eco.

—Les reporto los casos y ni siquiera me responden que los recibieron. No me contestan nada, y así es muy difícil —reclama. Por eso, ha optado por articularse mejor con la Comisaría de Familia, la Policía de Infancia y Adolescencia y la Personería, donde al menos —dice— hay disposición para actuar con rapidez. A eso se suma otra barrera: muchos de los jóvenes con los que trabaja no tienen afiliación a una EPS, y quienes sí están cubiertos deben esperar semanas, a veces más de un mes, para acceder a una cita con psicología. Mientras tanto, los problemas se agravan en silencio.

La encuesta también revela la falta de diagnósticos y subregistro: 8 de cada 10 personas indicó sentir tristeza o desánimo la mayor parte del tiempo, tanto frecuente como ocasionalmente (263 personas, 83 por ciento) (ver gráfico 1). Y dos de cada 10 encuestados (68 personas, 22 por ciento) han pensado en hacerse daño o acabar con su vida (ver gráfico 2). Pese a esto, el 82 por ciento respondió que no está en seguimiento con un profesional de salud mental (ver gráfico 3).

TERAPEUTAS POPULARES Y CUIDADORES DONDE NO HAY NI CENTROS DE SALUD

En Conejo, corregimiento a 40 minutos de Fonseca, dos mujeres recorren la biblioteca y las calles del barrio, aún en construcción, para levantar el ánimo de sus vecinos. Van con lo que ellas denominan “una caja de herramientas”, en la que hay un violentómetro con el que identifican si las personas reciben algún tipo de violencia: ¿Te golpea o agrede físicamente?, ¿te obliga a tener relaciones sexuales?, ¿te amenaza de muerte?, ¿te encierra o te aísla de tus seres queridos?, ¿te trata con desprecio?, entre otros.

A los niños les preguntan cómo se sienten, cómo están sus emociones, cómo los tratan en la casa y cuál es la relación con sus padres. La estrategia también ha llegado a Manaure, Dibulla, Riohacha, Maicao y Fonseca.

Desde hace tres años, Miladys Paola Álvarez dedica sus días a brindar terapias a niños de seis años en adelante. Acompaña a migrantes, a excombatientes y a sus hijos. Su labor comenzó con el apoyo del programa Malteser International, que les ofrecía un incentivo mensual de 600 mil pesos. Pero este año los recursos se agotaron. Aun así, Miladys y las demás mujeres del equipo decidieron continuar, sin salario ni garantías, movidas por la convicción de que su trabajo es necesario y urgente.

—Aunque ya no nos paguen, no podíamos dejar a los niños solos —dice con firmeza y agrega:

—Ser terapeuta no es fácil porque nos encontramos con casos muy duros. La gente cree que nosotras no sufrimos, que somos de hierro, pero también llevamos nuestra carga, cuando me dicen: ‘¿Puedes ir a mi casa?’, ‘quiero hablar contigo’, ‘¿Me puedes escuchar?’ no tengo palabras para decirles que no —agrega.

En Conejo no hay centros de salud, y acceder a atención médica implica largos trayectos. Para una cita de medicina general, las familias deben desplazarse durante 40 minutos hasta Fonseca. Si se trata de una consulta con un especialista, el viaje puede extenderse hasta dos horas, rumbo a Distracción, o incluso tres, hasta Valledupar. En ese contexto, el trabajo de las terapeutas comunitarias se vuelve vital.

—Necesitamos que las entidades se enfoquen en la salud mental. Esto no se trata de plata, se trata de salvar vidas —reclama Miladys con la voz firme.

Algunos casos la han marcado profundamente. Recuerda, por ejemplo, a un adolescente Wayuu de 15 años que una tarde le confesó, con los ojos bajos:

—Yo me quiero morir. Mi mamá no me escucha. Mis padres no me escuchan. Llego del colegio y ni siquiera me preguntan si hice las tareas —Miladys no dudó y fue hasta la casa del joven, buscó a la madre y empezó a trabajar con ella, paso a paso, para reconstruir ese vínculo roto—. La EPS nunca hizo nada —agrega con resignación.

Otra de las terapeutas es Ana Chourio, licenciada en Trabajo Social. Al igual que Miladys cuenta que identifica en el otro cuando algo no está bien por los movimientos corporales, su postura, la forma en que habla y la mirada.

—Hace falta darle más importancia a la salud mental, que salvemos a los niños, a los adolescentes. Hay niños que no reciben la atención de su mamá, que no los abrazan, no les dicen que los quieren y ellos necesitan escuchar eso —resalta.

Ana trata de mantener su voz firme, pero al recordar escenas dolorosas, se quiebra:

—Un niño se me acercó y me dijo: ‘Yo sí quisiera morirme para que mi mamá no tenga que estar preocupándose por mí’. La mamá salía a bailar y se desaparecía por dos días. Nosotros lo veíamos encerrado, sin comida, sin nada.

En Conejo las terapeutas invitan a los participantes a sesiones grupales donde les preguntan cómo se sienten y sobre cómo identificar casos de violencia y maltrato.

—Les dejamos nuestro número y no alcanzamos a llegar a mi casa cuando ya me están escribiendo: ‘Estoy pasando por esto, pero me dio pena contarlo’ y le proponemos reunirnos individualmente.

De 10 personas que acuden a las sesiones, dos o tres tienen casos graves:

—Dicen que no quieren vivir más porque no le interesan a nadie. Empiezan a decir: ‘¿Qué va a pasar si me muero? ¿Quién se va a preocupar? ¿A quién le voy a doler? A mi mamá, no, porque si mi mamá me golpea y me maltrata, eso no es querer’.

Las terapeutas se han ganado la confianza poco a poco y algunos niños les piden sesiones para contarles lo que están pasando.

—Me enamoré de lo que hago. Y si en mí está darle ese aliento a otra persona, si en mí está ayudarla o apoyarla, yo lo puedo hacer. A todos nos cuesta hablar de nuestras emociones. Nos cuesta contarlo porque tememos que nos juzguen, que nos señalen —recalca.

Ana reclama que, a pesar del trabajo que realizan en el municipio, no han sido llamadas para formular la política pública de salud mental de Fonseca.

Desde su trabajo en el territorio, Miladys insiste en que la salud mental no puede tratarse de forma aislada. Para ella, es urgente atender problemas estructurales como el desempleo, especialmente entre los jóvenes.

—Hay muchas personas de 19, 20 años con cursos del Sena, pero siguen desempleadas porque aquí lo único que hay son trabajos en construcción —señala con preocupación.

Carolina Uribe, enlace de salud mental en Fonseca, coincide.

—Yo puedo ir a hablarle a una persona sobre la importancia de cuidar su salud mental, de prevenir, de mantener el equilibrio emocional. Pero si la raíz del problema es el desempleo, si el origen es la desigualdad, entonces ahí es donde realmente tenemos que trabajar —afirma.

En las zonas pobres de Fonseca la situación es aún más alarmante:

—En el barrio El Ocho trabajé con un grupo en el que todos, padres e hijos, consumen. Es un barrio con muchas necesidades, donde las niñas recogen desechables y si hay comida bien y si no, no importa, y ahí van los niños en escalerita. Uno conversa con ellos y me dicen: ‘¿Qué voy a hacer yo cuando sea grande? Nada, voy a recoger lata, yo voy al colegio, pero no sé para qué me mandan. No me dan desayuno, qué voy a aprender si tengo hambre’ —agrega.

El año pasado en Fonseca, según el reporte de Sivigila, hubo 14 intentos de suicidio y 79 de violencia. Y un caso de suicidio. A abril de este año, iban ocho intentos de suicidio y 15 de violencia. Los casos estuvieron relacionados con cutting (autolesiones), ideaciones suicidas, consumo de sustancias psicoactivas, abusos sexuales, bullying o violencia escolar. Por su parte, el Ministerio de Salud reportó que para el 2024 atendió a 1.167 personas por trastornos mentales y de comportamiento, y 1.133 personas en 2023, unas tres personas al día en promedio.

La Secretaría de Desarrollo Social de Fonseca, Ana Karina Mendoza, reconoce que faltan profesionales y que son muchos estudiantes para una sola psicorientadora:

—Nos quedamos cortos porque no hay psiquiatras y hemos pedido que enviaran a alguno así sea dos veces al mes. Las iniciativas no pueden ser solo para quienes tienen los diagnósticos sino para la prevención y la promoción de la salud mental en general. No podemos descuidar a la población adulta ni a los niños, niñas y jóvenes. Trabajamos con los padres de familia, pero también en la prevención en los barrios —puntualiza.

Según Mendoza, en la Alcaldía de Fonseca, igual que en San Juan, están trabajando en la política pública desde el año pasado:

—En este momento sigue en construcción. De los 10 puntos, hemos avanzado en el sexto y la idea es terminarla este año.

Las orientadoras Liliana Amaya Díaz, María Nela Solano y Laura Gómez y las terapeutas populares Miladys Paola Álvarez y Ana Chourio.

CUIDADORES: EL PILAR OLVIDADO DE SALUD MENTAL

Olivia Elena Vega fue diagnosticada con esquizofrenia a sus 43 años. Su hijo Cristian Isaías González Vega fue su cuidador por seis años.

—Hay que saber guiarla, comprenderla y hablarle con cariño. Ella no es agresiva, pero si no tiene sus medicamentos se pone ansiosa, grita y quiere salir de la casa. Los medicamentos los toma en la mañana, tarde y noche y son para que se relaje y se tranquilice —contó Cristian. Olivia falleció el 18 de mayo, un mes después de que nos recibió en su casa para esta entrevista.

Pese al tratamiento que recibía, Olivia podía mantener una conversación a un ritmo lento, pero siempre sonriendo. Nos dijo que tenía cuatro hijos, con cada uno de sus nombres y resaltó:

—Mi hijo se llama Cristian y es juicioso. Me gusta coser, bordar y escuchar música. De comer, me gusta la papaya, la patilla, la uva, casi todas las frutas —agregó. También nos contó que escuchaba la radio y bailaba.

—Ella canta y recuerda hasta al compositor. Sus artistas favoritos eran Diomedes Díaz y Alfredo Gutiérrez —dijo Cristian entre risas. Gusto que él también comparte, Cristian es compositor y toca la guacharaca desde los 14 años. Sostiene la credencial de su participación en el Festival Vallenato, edición 50, en homenaje a Enrique Martín.

Olivia estuvo en varios centros de rehabilitación, entre estos Sentir Bien, en Distracción; y otro en Barrancas durante unos tres meses. Para las citas médicas con psiquiatría debía ir a Valledupar y asumir los gastos de transporte y alimentación. La Eps le regresaba los viáticos, pero en 15 días o 3 semanas y no correspondía con los gastos que tenía cuando iba a exámenes. Para cada cita debía contar con unos 150 mil pesos adicionales.

—No se puede dejar sola porque a veces está tranquila y en otro momento quiere salir de la casa. Ella hace sus cositas como lavar, barrer, pero no la dejo cocinar porque se quema. Ella se baña sola, se peina, decide sus vestidos y sandalias, y es muy limpia. Me pide que le compre hilo y agujas porque quiere arreglar su ropa y nosotros la complacemos —señaló Cristian.

Cristian lleva lo que va de este año sin trabajo y se dedica a hacer domicilios para reclamar medicamentos y autorizar órdenes médicas.

—Recuerdo muchos momentos de mi niñez con mi madre, ella era una persona trabajadora y hacía sus pasteles, sus dulces, sus empanadas. Con mi abuela hacía arepuelas, peto, carimañola y arepas, para la casa y para la venta, ese era su emprendimiento —recalca.

En las tardes cuando bajaba el sol, Cristian y su pareja sacaban a Olivia a caminar por el parque y a tomar el sol.

—Uno se siente muy solo, pero no voy a bajar la guardia. Hay que tener mucha paciencia y tolerancia. La consiento y le digo que es por su bien y tiene que tomar su medicamento.

Olivia estuvo los últimos tres años de su vida a la espera de hacer parte del programa adulto mayor. Y aunque Cristian llevaba seis años como cuidador, solo desde hace dos meses lo llamaron para incluirlo en el grupo de cuidadores y empezar el proceso de certificación. Ahora que su mamá falleció, Cristian aceptó seguir el proceso como cuidador y seguir ayudando a otros.

*Nombre cambiado a petición de la entrevistada.