Donde Duele: Encuesta Consonante

la salud mental en datos

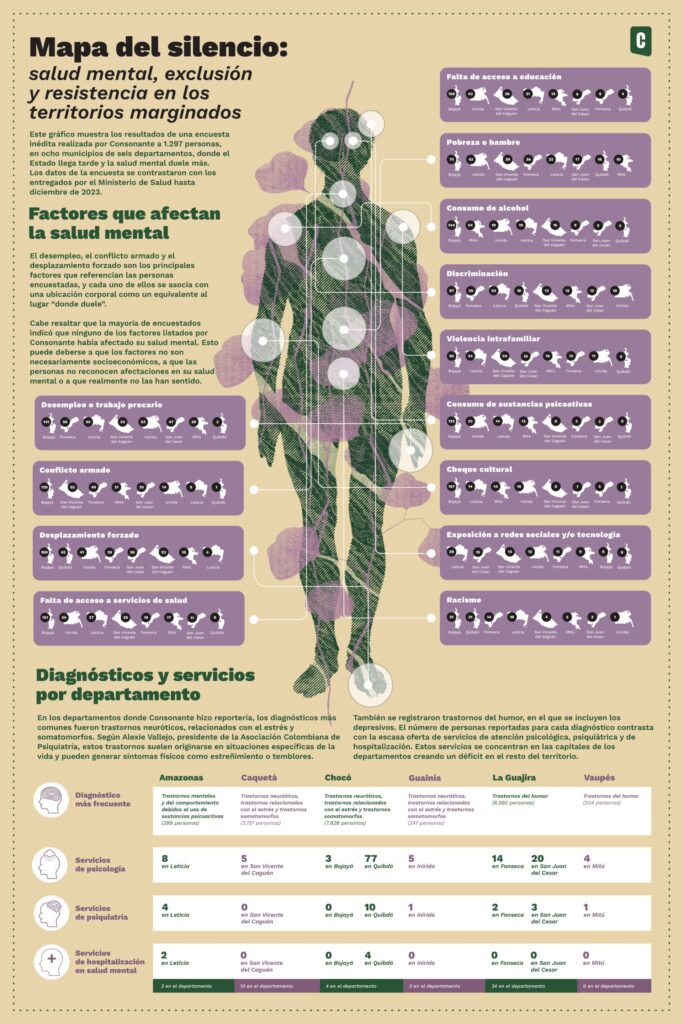

En Consonante decidimos diseñar, implementar y analizar una encuesta de salud mental en cada uno de los municipios donde hicimos reportería. Aquí presentamos los resultados de muchas preguntas y conversaciones. También contrastamos los datos entregados por el Estado con los registrados en las 1297 encuestas aplicadas en los territorios por el equipo.

La presente investigación adopta un enfoque metodológico cuantitativo con el objetivo de caracterizar estadísticamente las múltiples dimensiones de la salud mental en territorios históricamente marginados de Colombia. Este enfoque permite identificar patrones, tendencias y desigualdades a partir del análisis de datos estructurados, ofreciendo una base empírica sólida para la comprensión de fenómenos complejos asociados a la salud mental en contextos de alta vulnerabilidad social y territorial.

El análisis se desarrollará a partir de fuentes secundarias provenientes de registros administrativos e institucionales relacionados con salud mental, tales como tasas de intento de suicidio, diagnósticos más frecuentes y variables contextuales por departamento. Estas fuentes permitirán elaborar indicadores comparables entre los territorios priorizados —Chocó, La Guajira, Caquetá, Guainía, Vaupés y Amazonas— y evidenciar brechas en la atención, cobertura y respuesta institucional.

La selección de un enfoque cuantitativo responde a la necesidad de visibilizar la magnitud del problema y de sustentar con evidencia numérica la existencia de desigualdades estructurales en el acceso, reconocimiento y tratamiento de los trastornos mentales. Si bien este estudio no incorpora técnicas cualitativas, en la fase de discusión los hallazgos serán puestos en diálogo con antecedentes investigativos clave, como la Encuesta Nacional de Salud Mental y otros estudios académicos y técnicos relevantes, con el fin de enriquecer la interpretación de los resultados desde una perspectiva contextual y crítica.

DISEÑO MUESTRAL

El diseño metodológico de esta investigación contempló inicialmente un enfoque probabilístico con el fin de garantizar la representatividad de los datos recolectados y la validez estadística de los hallazgos. En este sentido, se propuso un diseño muestral estratificado con muestreo aleatorio simple, en el que los estratos correspondían a ocho municipios ubicados en seis departamentos históricamente marginados de Colombia: Chocó, La Guajira, Caquetá, Guainía, Vaupés y Amazonas.

La selección de los municipios respondió a criterios de vulnerabilidad estructural, representación geográfica y presencia territorial de redes comunitarias articuladas a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). El cálculo del tamaño de muestra en cada municipio se realizó siguiendo la metodología de Murray y Larry (2005), considerando los siguientes parámetros estadísticos:

- Nivel de confianza (alfa): 0,05

- Poder estadístico (1 - beta): 92,5 % (beta = 0,075)

- Proporción estimada: 0,20 (tomada de la prevalencia de vida de cualquier trastorno mental, según la Encuesta Nacional de Salud Mental 2015)

Este diseño partía de la base de contar con una población objetivo conformada por personas mayores de 14 años, y de la disponibilidad de proyecciones poblacionales actualizadas del DANE para el año 2025 a nivel municipal. Bajo estas condiciones, se obtuvo una distribución de tamaños de muestra ajustados proporcionalmente a la población de cada municipio, tal como se presenta en la siguiente tabla:

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | Total población 2025 | Tamaño de muestra |

| Chocó | Bojayá | 13.935 | 108 |

| La Guajira | Fonseca | 51.998 | 109 |

| La Guajira | San Juan del Cesar | 56.829 | 109 |

| Guainía | Inírida | 38.767 | 109 |

| Vaupés | Mitú | 35.749 | 109 |

| Chocó | Quibdó | 146.875 | 112 |

| Caquetá | San Vicente del Caguán | 54.932 | 109 |

| Amazonas | Leticia | 55.691 | 109 |

La estrategia de estratificación por municipio permitió diseñar una muestra heterogénea, adaptada a las condiciones poblacionales y geográficas de cada territorio, con el objetivo de recoger información cuantitativa que posibilitara el

Adaptación metodológica y muestreo por conveniencia

A pesar del diseño probabilístico inicial, en la implementación del trabajo de campo se presentaron limitaciones logísticas, presupuestales y operativas que impidieron el desarrollo de un muestreo aleatorio simple estricto. Entre estas barreras se encontraron:

- La ausencia de un marco muestral actualizado y georreferenciado, especialmente en zonas rurales dispersas.

- Las dificultades de acceso geográfico en territorios selváticos o de difícil movilidad.

- La inseguridad en algunas zonas y la falta de conectividad para contactar previamente a las personas seleccionadas aleatoriamente.

En este contexto, se adoptó finalmente un muestreo no probabilístico por conveniencia, apoyado en las redes comunitarias locales de la FLIP, lo cual permitió establecer puntos de contacto en cada municipio y desarrollar las encuestas con una muestra voluntaria, respetando criterios de diversidad etaria, de género y de procedencia geográfica (urbano/rural).

Para mitigar el sesgo introducido por esta estrategia no aleatoria, se definió un tamaño de muestra uniforme de 160 personas por municipio, superando en todos los casos el tamaño mínimo inicialmente estimado. Esta decisión buscó fortalecer la base empírica del estudio y garantizar una mayor cobertura, particularmente en zonas donde los servicios de salud mental son escasos, inexistentes o culturalmente inapropiados.

La muestra final estuvo compuesta por 1.297 personas mayores de 14 años de Inírida, Mitú, San Vicente del Caguán, Quibdó, Bojayá, Leticia, San Juan del Cesar y Fonseca.

La mayoría fueron mujeres (53,6 por ciento), el 46,1 por ciento hombres y el 0,3 por ciento intersexuales. Por grupo etario, predominó la población entre 18 y 44 años (61,1 por ciento). En cuanto a la autoidentificación étnica: el 41,6 por ciento fue indígena; el 17,2 por ciento fue afrocolombiano, raizal o palenquero; el 10,8 por ciento dijo ser mestizo; una persona se identificó como gitana-Romm, y un 30,4 por ciento no se identificó con ningún grupo étnico. Esta distribución refleja una muestra diversa, con fuerte presencia de población joven-adulta, mujeres y comunidades de regiones con profundas desigualdades históricas en salud mental.

Las afectaciones en la salud mental producto del conflicto armado fueron notorias en los resultados. De las 1.297 personas encuestadas, el 48,5 por ciento cree que la guerra ha afectado la disponibilidad o calidad de los servicios en su territorio y un 28,4 por ciento ha recibido atención relacionada con afectaciones por el conflicto armado, principalmente a través de organizaciones comunitarias (18,5 por ciento). A esto se suma que solo el 10,1 por ciento de las personas indicó que hay profesionales de salud mental disponibles permanentemente en su comunidad, mientras que el 20,1 por ciento señaló que nunca hay presencia de estos profesionales y el 29,8 por ciento dijo desconocerlo. El silencio institucional persiste justamente donde más se necesita.

Para conocer el análisis y los resultados completos consulta aquí.